60. Пристрелка рлс типа снар

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

|

69. световые ориентиры Световые ориентиры ставят в глубине расположения противника для ориентирования наступающих войск относительно общего направления наступления и присваивают им условные наименования и порядковые номера, например: «Факел - 1». Ближайший ориентир назначают в 2...3 км от своих войск, а последующие - на таком же расстоянии один от другого. При подходе войск к ориентиру на 1,5...2 км огонь по нему прекращают и переносят в глубину на следующий ориентир. Ориентиры обозначаютзалпами взвода или сериями методического огня взвода (орудия) через каждые 3...5 минут. Порядок обозначения ориентиров согласовывается с общевойсковым командиром, в интересах которого ставятся ориентиры, и должен быть один и тот же на всю глубину задачи данного подразделения. Световые створы создают, как правило, для обозначения разграничительных линий, а иногда и для более точного указания направлений наступления (движения) войск. Постановку створов осуществляют одновременным ведением огня по двум смежным по глубине световым ориентирам. Ориентиры разных створов обозначают различным количеством выстрелов при различном порядке ведения огня, например: одиночными выстрелами, залпами двух орудий или взвода, сериями методического огня. Командир дивизиона при постановке задачи на создание световых ориентиров (створов) командиру батареи команду подает в соответствии со ст. 467. Примеры: 1. «Кама». Внимание. Взводом. Световые ориентиры. Очередями 20 секунд выстрел. 3 минуты очередь. Записать. «Факел-1»: Х = 85150, У = 41410. Расход 27. «Факел-2»: Х = 86020, У = 44150. Расход 18.». 70. стрельба на ослепление Ослепление наблюдательных пунктов (электронно-оптических средств) и огневых средств противника достигается при горении факелов осветительных снарядов на земле в 100...150 м перед ослепляемым объектом. Для этого производят пристрелочный выстрел при табличной установке трубки. Получив воздушный разрыв, понижают его высоту уровнем (для минометов - изменением установки трубки) с таким расчетом, чтобы полное разгорание факела происходило на земле. Стрельба на ослепление ведется выстрелами (залпами) привлекаемых к выполнению огневой задачи орудий с темпом 1 мин выстрел (залп) в течение назначенного времени или до израсходования установленного количества снарядов. Интервал между разрывами осветительных снарядов не должен превышать 100 м. Командир дивизиона при постановке задачи на ослепление командиру батареи подает команду в соответствии со ст. 467, указывая координаты центра, высоту и размеры объекта ослепления по фронту или координаты флангов рубежа ослепления и его среднюю высоту. Пример. «Амур». Внимание. Взводом. Ослепление. «Костер-1»: Х = 25690, У = 87930, высота 60. Фронт 300. Залпами. 1 минута залп. Расход 45. Зарядить». 71. стрельба на задымление Стрельбу дымовыми снарядами ведут при установке взрывателя на осколочное действие. Установки для стрельбы на задымление (ослепление) определяют, как правило, пристрелкой. Пристрелку ведут по измеренным отклонениям или по наблюдению знаков разрывов по общим правилам. В ходе пристрелки дополнительно определяют продолжительность существования и фронт образовавшегося дымового облака. Продолжительность существования дымового облака определяют от момента разрыва дымового снаряда до момента, когда дымовое облако станет прозрачным. Фронт дымового облака определяют через 5…10 с после разрыва дымового снаряда. Если в момент определения фронта дымового облака оно стало прозрачным, стрельба на задымление не целесообразна. 283. К стрельбе на задымление (ослепление) отдельных целей, создания очагов пожара и поджога отдельных деревянных или других легковозгораемых сооружений привлекают орудие, взвод или батарею, а для постановки дымовых завес – одну или несколько батарей. Количество орудий (взводов, батарей), привлекаемых для стрельбы на задымление, определяют исходя из размеров участка, надежно задымляемого одним орудием, который принимают равным измеренному фронту дымового облака. Если фронт дымового облака не определен, то необходимое количество орудий определяют из расчета 25 м на каждое орудие при ветре на противника и 100 м – при боковом ветре. Для определения требуемого количества орудий при задымлении отдельной цели требуемый фронт задымления принимают равным 100 м. При стрельбе дымовыми снарядами батареей (взводом) назначают: - сосредоточенный веер – при стрельбе на задымление отдельной цели при боковом ветре; - веер по ширине цели (батарейного участка задымления) – во всех остальных случаях. При ветре на противника средняя точка разрывов должна находиться в 100…200 м перед задымляемым рубежом и в 50…100 м перед отдельной целью. При ветре от противника среднюю точку разрывов совмещают с целью (рубежом). При боковом ветре среднюю точку разрывов выносят на 100…200 м перед задымляемым рубежом (50…100 м перед отдельной целью) и на 50…100 м в сторону, откуда дует ветер. 284. Стрельбу на задымление начинают беглым огнем, назначая 4…6 снарядов на орудие, и ведут на одной установке прицела и угломера. Созданное облако (завесу) поддерживают в течение заданного времени залпами до израсходования назначенного количества боеприпасов. Темп залпов принимают равным продолжительности существования дымового облака. Если дымовое облако (завеса) начинает рассеиваться, то вновь назначают 4…6 снарядов беглого огня и изменяют темп залпов. Для планирования расхода дымовых снарядов руководствоваться таблицей 21 приложения 12. 72. поражение ненаблюдаемых целей без пристрелки 188. Неподвижные ненаблюдаемые открыто расположенные небронированные цели, как правило, уничтожают, укрытые и бронированные цели – подавляют или уничтожают. Установки для стрельбы на поражение определяют способом полной подготовки, с использованием данных ПОР или «Бюллетеня ПОР», переносом огня от реперов, или пристрелкой цели с помощью радиолокационной станции, вертолета или подразделения звуковой разведки. В случаях, предусмотренных ст.72 разрешается определять установки для стрельбы способом сокращенной подготовки. Установки для стрельбы на поражение при наличии средств разведки могут уточняться в ходе стрельбы на поражение. Стрельбу на поражение ведут до израсходования назначенного количества снарядов или до получения доклада о поражении цели от оператора средств воздушной разведки, привлекаемых к обслуживанию стрельбы. Расход снарядов по цели назначают в соответствии с нормами, изложенными в приложении 12. 189. Дивизион ведет огонь батареями внакладку, шкалой или с распределением участков цели (целей) между батареями. При самостоятельном выполнении огневых задач, а также при стрельбе в составе артиллерийской группы по отдельному участку цели, дивизион ведет огонь батареями внакладку, если размеры цели (участка) не превышают размеров, указанных в таблице 3. Дивизион ведет огонь батареями шкалой при поражении движущихся и высокоманевренных целей, стрельбе кассетными боеприпасами, а также при участии в ПСО, массированном огне и сосредоточенном огне артиллерийской группы дивизионами внакладку. Дивизион ведет огонь с распределением участков цели между батареями, если размеры цели (участка) превышают размеры, указанные в таблице 3, а также в случае, когда цель имеет сложную конфигурацию. Размеры цели (участка) для батареи не должны превышать размеров, указанных в таблице 3. При стрельбе дивизионом батареями шкалой, а также при самостоятельной стрельбе кассетными снарядами батарея ведет огонь на одной установке прицела и одной установке угломера. В остальных случаях батарея ведет огонь на трех установках прицела и на одной или двух установках угломера. Таблица 3 Максимальные размеры ненаблюдаемой групповой цели

190. Если фронт или глубина групповой цели, поражаемой огнем дивизиона или батареи, меньше 150 м при дальности стрельбы до 6 км включительно, 200 м - свыше 6 км, то для назначения расхода снарядов и способа обстрела цели их принимают соответственно равным 150 и 200 м. Размеры отдельной цели по фронту и глубине для назначения способа обстрела принимают равными: - при дальности стрельбы до 6 км включительно – 150 м; - от 6 до 16 км включительно – 200 м; - свыше 16 км – 300 м при стрельбе дивизионом, при стрельбе батареей – равными максимальным размерам ненаблюдаемой групповой цели для батареи. При стрельбе по цели дивизионом дальность стрельбы определяется относительно центра огневых позиций дивизиона. 191. На двух установках угломера стрельбу ведут, если интервал веера превышает: - 25 м - при поражении укрытых и бронированных целей; - 50 м - открыто расположенных небронированных целей. На каждой установке прицела и угломера расходуют одинаковое количество снарядов. 73. поражение групповых целей без пристрелки 192. При стрельбе на поражение групповых и отдельных целей дивизионом и батареей назначают: - скачок прицела или величину шкалы П, равными 1/3 глубины цели (при ведении огня двумя батареями – ½ глубины цели) с округлением в большую сторону до целых делений прицела; - интервал веера в метрах, равным ширине фронта цели, деленной на число орудий в батарее. При определении установок для стрельбы на поражение способом сокращенной подготовки скачок прицела (величину шкалы) и интервал веера увеличивают в 1,5 раза. При наличии АСУНО установки для стрельбы каждого орудия рассчитываются по своей точке прицеливания. Точки прицеливания выбираются в автоматизированном режиме с учетом размеров цели и точности определения установок для стрельбы. 193. Для определения интервала веера в делениях угломера для огневой позиции, интервал веера в метрах делят на одну тысячную топографической дальности до цели (  ). ). 194. При стрельбе на поражение дивизионом (несколькими батареями) по одной цели батареями внакладку или шкалой все батареи открывают огонь одновременно на разных относительно цели (центра цели) установках прицела (табл. 4). При стрельбе дивизионом (несколькими батареями) батареями внакладку установки прицела сменяют в последовательности, указанной в таблице 4. Батареи при самостоятельной стрельбе и стрельбе в составе дивизиона с распределением участков цели между батареями смену установок прицела осуществляют, как указано в таблице 4 для второй батареи. Таблица 4 Порядок назначения и последовательность смены установок прицела при стрельбе дивизионом батареями внакладку и шкалой

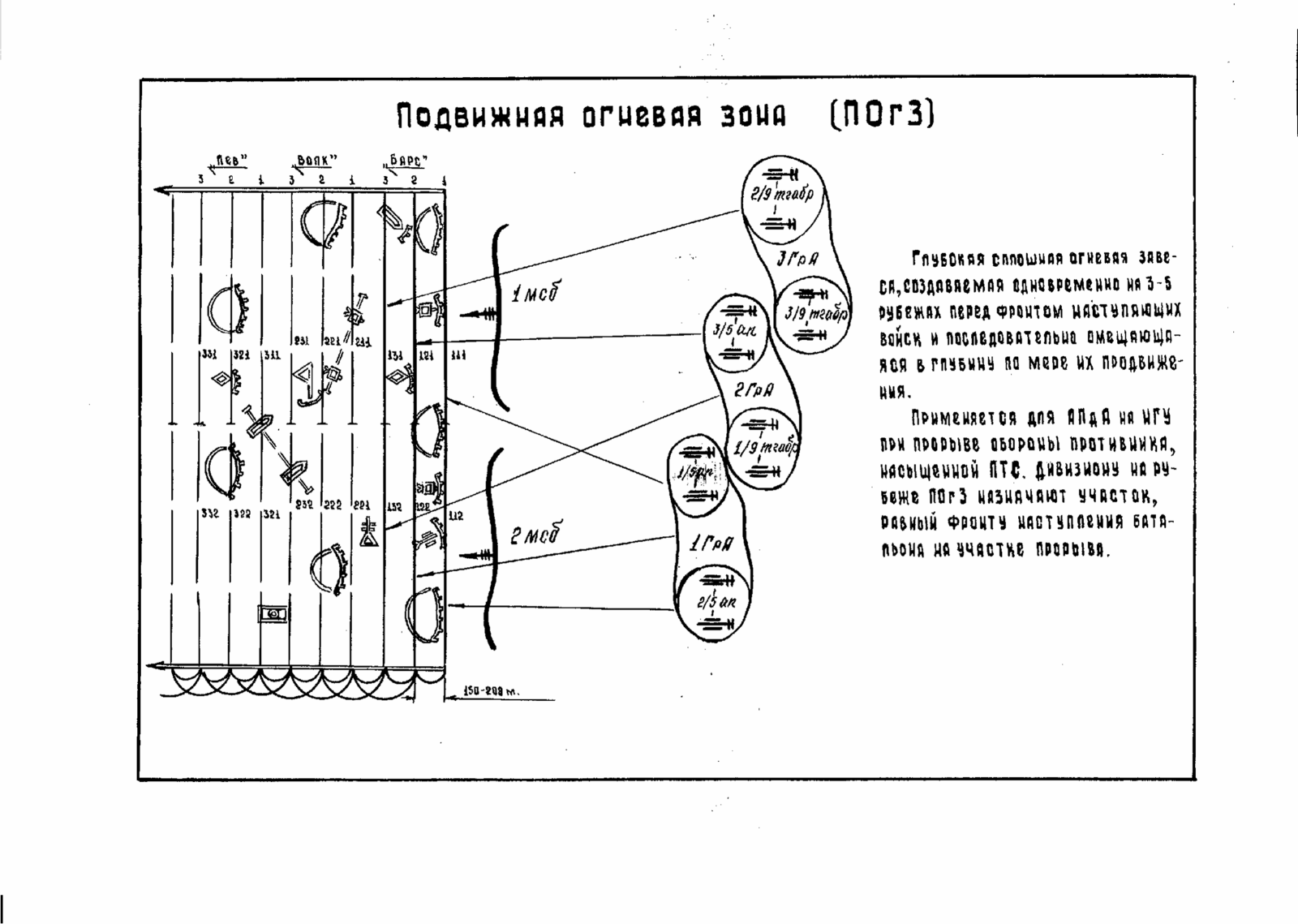

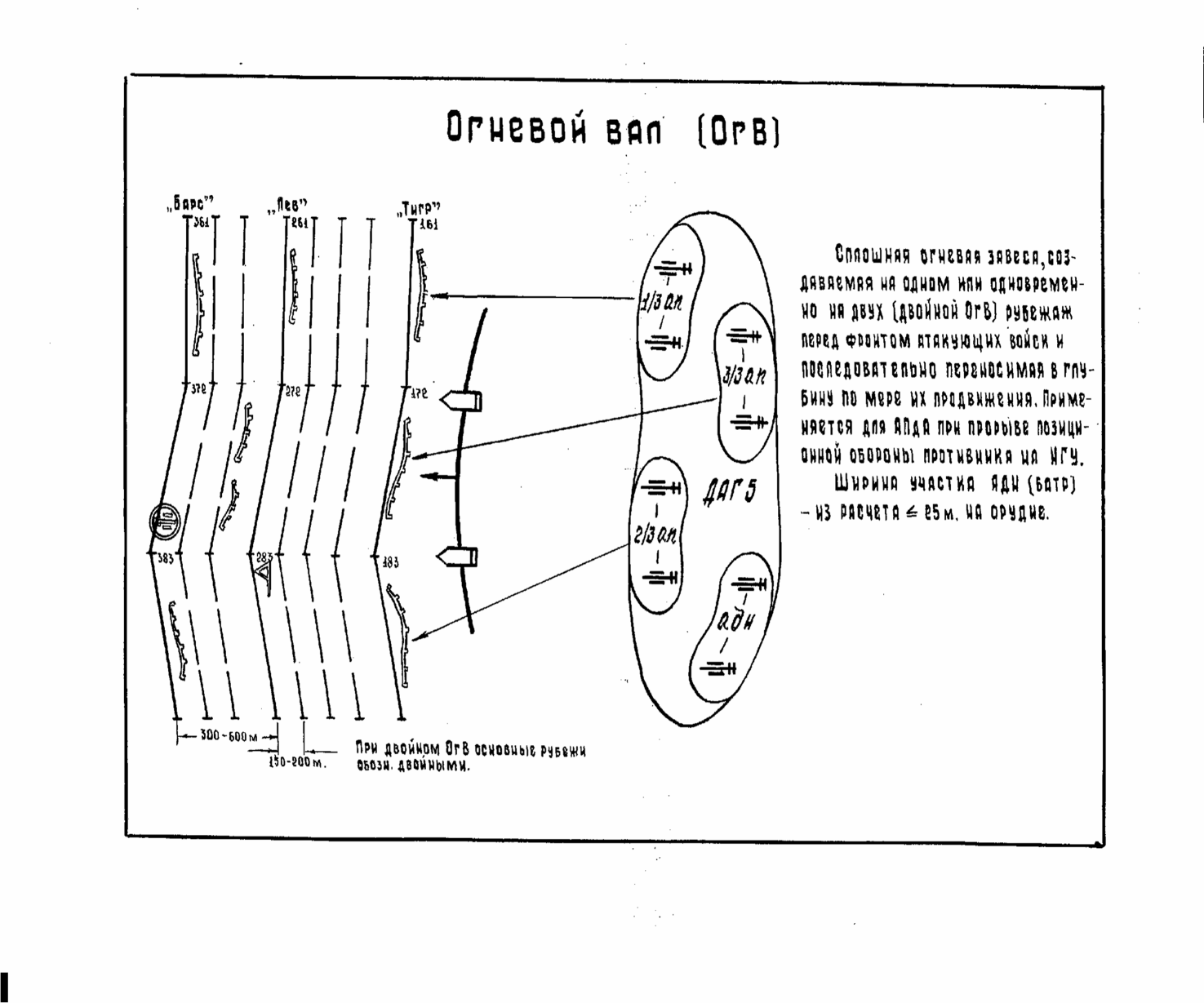

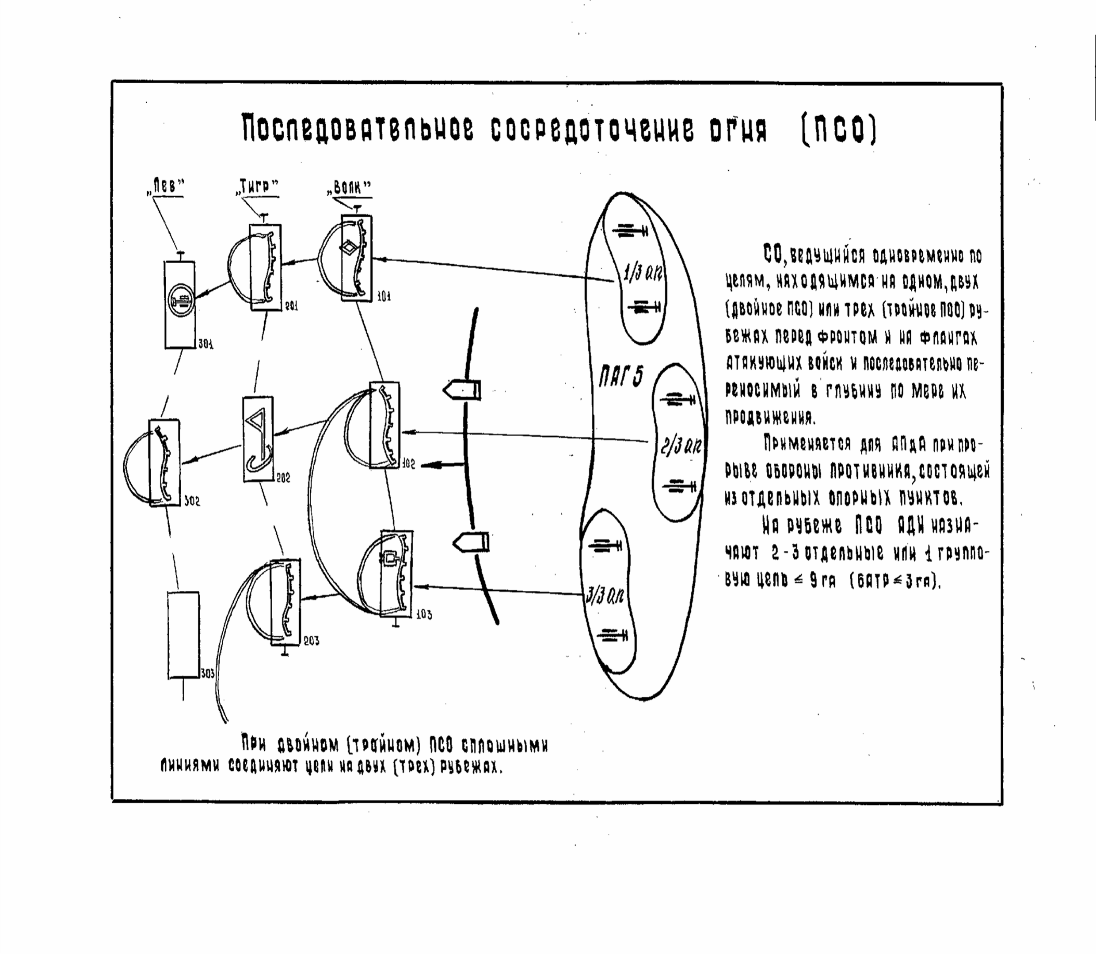

Примечания: 1. П - исчисленная установка прицела по цели (центру цели); П- значение скачка прицела (шкалы). 2. Установки прицела для батарей при стрельбе шкалой назначаются в соответствии с 1-й установкой и в ходе стрельбы не изменяются. 3. При ведении огня двумя батареями внакладку батареи открывают огонь на той установке прицела и производят смену установок прицела в той последовательности, которая соответствует их номеру в дивизионе. При ведении огня двумя батареями шкалой прицел назначают одной батарее - П+П/2; другой батарее - П-П /2. Минометные батареи, привлекаемые к ведению огня внакладку с подразделениями ствольной артиллерии смену установок прицела осуществляют, как указано в таблице 4 для второй батареи, а артиллерийские батареи, в соответствии со своим номером в дивизионе 74.Поражение колонн Поражение колонн осуществляют, как правило, в целях задержки или воспрещения их движения. 243. Для стрельбы по колонне намечают на карте наиболее вероятные маршруты движения колонн с учетом дорожной сети в расположении противника. Точки встречи намечают в пределах видимости средств разведки, привлекаемых для разведки колонн и корректирования огня по ним, как правило, по узлам дорог, а также по переправам (мостам), теснинам и другим участкам маршрута, где движение колонн вне дорог затруднено или невозможно. Намеченные маршруты и точки встречи наносят на карту (планшет). Маршрутам присваивают условные наименования по названиям пресмыкающихся, например: «Удав», «Питон», а точкам встречи на них – порядковые номера, начиная с дальней, например: «Удав-1», «Удав-2». Точкам прицеливания, если их больше одной, в каждой точке встречи присваивают двойной номер, в котором первая цифра обозначает номер точки встречи, а вторая – номер точки прицеливания на ней, например: «Удав-11», «Удав-12». Первая точка прицеливания назначается по точке встречи. Обнаружив колонну, начальник радиолокационной станции (дальномерщик, штурман-корректировщик вертолета, командир КВР) докладывает командиру (начальнику штаба) дивизиона характер цели, время обнаружения, полярные (прямоугольные) координаты головы колонны, ее длину, скорость движения в км/ч, наименование и номер точки встречи, к которой движется цель. Пример: 1.«Нева». Колонна автомобильная. 3.30. Голова: 48-15, 13800. Длина 600. Скорость 15. Движется к «Питон-1». Я «Луч» (позывной РЛС). 2. «Нева». Колонна бронетранспортеров. 9.35. Голова: Х=47400, У=18500. Длина 400. Скорость 25. Движется к «Удав-2». Я «Ястреб» (позывной вертолета или КВР). 245. Командир (начальник штаба) дивизиона, получив доклад начальника радиолокационной станции (дальномерщика, штурмана-корректировщика вертолета, командира КВР), определяет точку встречи, в которой будет поражаться колонна, и подает команду на вызов огня по этой точке, например: «Нева». Стой. «Удав-2». Зарядить». Наименование точки встречи сообщают начальнику РЛС (дальномерщику, штурману-корректировщику вертолета, командира КВР). Огонь открывают при подходе головы колонны к точке встречи по докладу (сигналу) начальника радиолокационной станции (дальномерщика, штурмана-корректировщика вертолета, командира КВР) или (при невозможности наблюдения за колонной) по времени, рассчитанному с учетом расстояния от точки, где она наблюдалась, до намеченной точки встречи и скорости движения колонны. 75. поражение отдельных движущихся групп МОТОПЕХОТЫ (ПЕХОТЫ) 253. Отдельные движущиеся наблюдаемые группы мотопехоты (пехоты) поражают, как правило, огнем батареи. Для разведки и определения координат движущейся цели используют дальномер. 254. Установки для стрельбы на поражение определяют по общим правилам и уточняют в ходе ведения огня. Стрельбу на поражение батарея ведет на одной установке прицела и одной установке угломера с веером по ширине цели (интервал веера не более 50 м) сериями беглого огня. 255. Группы мотопехоты (пехоты) поражают снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой), кассетными снарядами осколочного действия, снарядами с радиовзрывателем или ударным взрывателем при установке на осколочное или замедленное (для получения рикошетов) действие. 256. Обнаружив цель, командир батареи определяет маршрут ее движения, на котором намечает рубеж (точку встречи) для последующего перехода на нем к стрельбе на поражение. Удаление выбранного рубежа (точки встречи) от места положения цели в момент ее обнаружения назначают с учетом скорости движения цели и времени, необходимого на подготовку огня батареи. 257. Приняв решение на поражение цели, командир батареи подает команду на подготовку огня, например: «Вишня». Стой. Цель 47-я. Пехота. Кассетным осколочным. Батарейный: 41-30, 2140, минус 0-03.Веер 0-05. 2 снаряда беглый. Зарядить». Огонь на поражение открывают при подходе цели к намеченной точке встречи. 258. При получении разрывов перед целью на пути ее движения назначают повторную серию беглого огня. При выходе цели из зоны разрывов, а также получив перелет при движении цели в сторону наблюдательного пункта (недолет при движении цели от него), изменяют установки прицела и угломера и снова назначают серию беглого огня. Корректуры определяют в зависимости от направления и скорости движения цели с учетом отклонений разрывов в предыдущих сериях беглого огня. 76. Перенос огня. Виды реперов Установки для стрельбы переносом огня от репера определяют в батарее, а с использованием данных пристрелочного орудия ("Бюллетеня ПОР") - в дивизионе. Установки для стрельбы переносом огня от цели определяют в дивизионе или батарее в зависимости от того, какое из этих подразделений выполняло огневую задачу по поражению цели, от которой переносится огонь. 129. Реперы могут быть действительными или фиктивными. Действительным репером может быть хорошо наблюдаемый местный предмет, координаты которого известны (определены). Фиктивным репером (наземным, надводным, воздушным или звуковым) служит центр группы разрывов, координаты которого определены с помощью технических средств разведки. 130. Реперы пристреливают (создают), как правило, основным орудием батареи или пристрелочным орудием дивизиона. Основное орудие батареи или пристрелочное орудие дивизиона располагают на основной или временной ОП, расположенной в пределах района ОП дивизиона на удалении 0,5...1 км от основной огневой позиции. 77. создание действительного репера 130. Реперы пристреливают (создают), как правило, основным орудием батареи или пристрелочным орудием дивизиона. Основное орудие батареи или пристрелочное орудие дивизиона располагают на основной или временной ОП, расположенной в пределах района ОП дивизиона на удалении 0,5...1 км от основной огневой позиции. Наземные реперы пристреливают (создают) осколочно-фугасными или дымовыми снарядами, а воздушные - снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой), назначая заряды того же номера и, как правило, той же партии, которыми намечают стрельбу по цели. Если стрельбу по цели ведут зарядами других партий, то учитывают поправку на разнобой этих партий зарядов. Заряд для создания воздушного репера снарядами с дистанционным взрывателем выбирают с расчетом, чтобы при стрельбе по цели Врв не превышало 20 м. Пристрелянные по реперу поправки дальности и направления для данного снаряда разрешается использовать для другого снаряда, если табличные поправки на отклонение условий стрельбы для этих снарядов одинаковы. Установки для стрельбы при пристрелке (создании) реперов определяют по общим правилам. Разрешается создавать фиктивный наземный репер при установке уровня 30-00; при этом поправку на превышение точки прицеливания для создания репера вводят в прицел. 131. Действительный репер пристреливают по наблюдению знаков разрывов при поправке на смещение менее 5-00. При выводе разрывов на линию наблюдения и захвате репера в первую вилку (ст. 114) пристрелку ведут одиночными выстрелами. При скачке прицела, равном 100 м, назначают два снаряда. Пристрелку ведут до получения обеспеченной вилки не более 100 м или обеспеченной накрывающей группы. Вилка считается обеспеченной, когда имеется не менее двух недолетов на ближнем пределе и не менее двух перелетов на дальнем. Накрывающая группа считается обеспеченной, если при стрельбе на одном угле возвышения получено не менее двух перелетов и двух недолетов. Если в ходе пристрелки репера получена необеспеченная накрывающая группа не менее чем из четырех знаков, а вилки нет, то отыскивают вилку, равную 100 м. Пристрелку считают законченной, если на одном пределе вилки получено одно или несколько наблюдений одного знака, а на другом - необеспеченная накрывающая группа не менее чем из четырех наблюдений с преобладанием знаков, противоположных полученным на первом пределе. Пристрелянными по реперу считаются установки, отвечающие обеспеченной накрывающей группе или средине обеспеченной вилки, а при наличии на пределе вилки необеспеченной накрывающей группы - установки, отвечающие накрывающей группе, с введением корректуры в 1 Вч в сторону меньшего числа знаков. 78. создание фиктивного репера Фиктивный наземный репер создают с помощью дальномера, сопряженного наблюдения, РЛС или подразделения звуковой разведки, а фиктивный воздушный репер - с помощью квантового дальномера или сопряженного наблюдения; при этом дальность засечки разрывов не должна превышать: для дальномера ДС-1 (ДС-0,9) - 2 км; для дальномера ДС-2 - 4 км; для квантового дальномера, РЛС и подразделения звуковой разведки - пределов дальности действия. Если репер создается с помощью сопряженного наблюдения, то дальность засечки разрывов не должна превышать 4 км при взаимной видимости пунктов и угле засечки не менее 1-00. При отсутствии взаимной видимости пунктов, а также дальности засечки более 4 км угол засечки должен быть не менее 2-50. Метод обработки данных засечек - аналитический (при угле засечки 2-50 и более разрешается использовать графический способ). 133. Для создания фиктивного наземного репера выбирают в районе целей место, обеспечивающие благоприятные условия засечки разрывов, намечают на ПУО (карте) точку и определяют по ней установки для стрельбы. Координаты точки прицеливания (дирекционные углы или отсчеты по ней) сообщают на средства засечки разрывов для ориентирования их в район создания репера. 134. При создании фиктивного наземного репера на исчисленных установках прицела, угломера и уровня назначают один выстрел. При создании воздушного репера первый выстрел назначают на исчисленных установках прицела, угломера, взрывателя (трубки) и исчисленной установки уровня, увеличенной на 10...20 делений. Если первый разрыв не был засечен, то выстрел повторяют, исправив при необходимости установки для стрельбы или ориентирование приборов (средств засечки). Получив при создании воздушного репера наземный разрыв (клевок), установку уровня увеличивают на 5...10 делений и повторяют выстрел; так поступают до получения воздушного разрыва. После доклада о засечке разрыва назначают четыре выстрела с темпом, обеспечивающим засечку каждого разрыва средством разведки. Создание репера заканчивают, если надежно засечено не менее четырех разрывов. Результаты засечки разрывов, которые предшествовали назначению группы, в обработку не включаются. При создании фиктивного наземного репера с помощью дальномера и сопряженного наблюдения докладывают дирекционный угол и дальность по каждому разрыву, а при создании воздушного репера, кроме того, угол места каждого воздушного разрыва. 81-84 ахуеть ебать их в рот в пизду 85. сосредоточенный огонь Сосредоточенный огонь (СО) - огонь, ведущийся одновременно несколькими батареями или дивизионами по одной цели. Он применяется во всех видах боя и ведется, как правило, с закрытых огневых позиций. Дивизион может вести огонь батареями внакладку, шкалой и с распределением участков цели между батареями с целью уничтожения или подавления цели. 86 ПЗО . Для ведения ПЗО привлекают артиллерию калибра 100 мм и крупнее. Первый (дальний) рубеж ПЗО назначают на удалении 1000...2000 м от переднего края. Расстояние между рубежами ПЗО в зависимости от скорости движения противника и условий наблюдения может составлять 400...600 м. Рубежам на каждом танкоопасном направлении присваивают общее наименование по названиям хищных зверей, например: «Волк», «Тигр», «Барс», а каждому рубежу, начиная с дальнего, – свой порядковый номер, например: «Тигр-1», «Тигр-2». При ведении одинарного ПЗО огонь открывают в момент выхода головных танков, БМП, БТР на рубеж вызова огня, назначаемый на удалении 150…200 м от первого рубежа ПЗО в сторону противника, и ведут его до выхода их основной массы из зоны разрывов, после чего огонь переносят на следующий рубеж. Огонь на последнем рубеже ПЗО ведут до тех пор, пока пехота не будет отсечена от танков и не прекратит атаку (контратаку). Огонь открывают и переносят с рубежа на рубеж по командам командира дивизиона 87. НЗО . Неподвижный заградительный огонь применяют для отражения атаки (контратаки) противника непосредственно на передний край (передовые подразделения) наших войск, отсечения пехоты от танков, а также для прикрытия открытых флангов, промежутков, стыков, брешей, рубежей развертывания для проведения контратак и блокирования (окаймления) отдельных районов. К ведению НЗО привлекают орудия и минометы всех калибров. Рубежам НЗО присваивают условные наименования по названиям деревьев, например: «Клен», «Береза». 266. Огонь открывают с выходом головных танков на рубеж вызова огня, назначаемый на удалении 150…200 м от рубежа НЗО в сторону противника, и ведут до тех пор, пока пехота не будет отсечена от танков и не прекратит атаку (контратаку). Стрельбу по рубежам НЗО ведут кассетными снарядами осколочного действия, снарядами с радиовзрывателем, дистанционным взрывателем и ударным взрывателем при установке на осколочное действие, а при отражении атак (контратак) пехоты и спешившейся мотопехоты, кроме того, снарядами с дистанционной трубкой. Если пехота противника залегла, ее поражают сериями беглого огня при веере, назначенном для ведения НЗО, до выполнения огневой задачи, изменяя после каждой серии беглого огня установку прицела (угломера – при ведении флангового НЗО) на 50 м в большую или меньшую сторону (вправо или влево – при ведении флангового НЗО) в пределах площади цели. 88. ПОГЗ Подвижная огневая зона (ПОгЗ) - глубокая сплошная огневая завеса, создаваемая одновременно на 3-5 рубежах, перед фронтом своих атакующих войск и смещающаяся в глубину обороны противника по мере продвижения наших атакующих войск. Рубежи в ПОгЗ назначают на расстоянии 150 - 200 м один от другого и объединяют в группы по числу групп артиллерии. Каждый из групп рубежей присваивают номер, начиная с ближней, и условное наименование по названиям хищных зверей, например «Лев» (первая группа рубежей), «Тигр» (вторая группа рубежей) и др. Рубежи в группах также нумеруют, начиная с ближнего, например «Лев-1», «Лев-2», «Лев-3»..., «Тигр-1», «Тигр-2» и т. д.  89.огневой вал Огневой вал (ОгВ) - сплошная огневая завеса, создаваемая на одном (одинарный) или одновременно на двух (двойной) рубежах перед фронтом своих атакующих войск, последовательно переносимая в глубину по мере их продвижения. Основные рубежи ОгВ назначают через 300... 600 м один от другого, а промежуточные - между основными через 150... 200 м. Первый рубеж ОгВ назначают, как правило, по переднему краю обороны противника. Основным рубежам ОгВ присваивают номера, начиная с бли-жне о, и условные наименования по названиям хищных зверей, например «Барс» (первый основной рубеж), «Лиса» (второй основной рубеж) и др. Промежуточные рубежи нумеруют отдельно от основных, начиная с ближнего и именуют: 1-й промежуточный, 2-й промежуточный и т. д. По основным рубежам огонь ведут до сигнала на перенос огня, который подается с выходом атакующих подразделений на рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов,а по промежуточным рубежам - в течение планируемого времени (2-3 мин). Для ведения двойного огневого вала создаются две группы артиллерии. Дивизионы первой группы ведут огонь по всем основным и промежуточным рубежам, вторая группа - только по основным рубежам, начиная со второго.  90. ПСО Последовательное сосредоточение огня (ПСО) - сосредоточенный огонь, ведущийся на одном или нескольких рубежах одновременно по целям перед фронтом и на флангах своих атакующих войск, последовательно переносимый в глубину обороны противника, с рубежа на рубеж по мере их продвижения. Для последовательного сосредоточения огня дивизиону (батарее) с учетом построения обороны противника в качестве целей назначают: занятые (подготовленные) оборонительные позиции взводов; отдельные важные цели; подготовленные участки местности, которые противник может использовать для обороны в ходе боя. Цели, назначенные для ПСО и находящиеся на одинаковом удалении от переднего края обороны противника, объединяют в рубежи, расстояния между которыми могут быть 300... 600 м. Распределение целей по рубежам осуществляют так, чтобы после переноса огня на рубеж продолжительность огневого налета артиллерии по расположенным на нем целям составила не менее 10 мин. Рубежам ПСО присваивают номера, начиная с ближнего, и условные наименования по названиям хищных зверей, например «Лев» (первый рубеж), «Тигр» (второй рубеж), «Волк» (третий рубеж) и др. Для ведений двойного, тройного ПСО создаются две-три группы артиллерии.  91.Сущность управления огнем. Решение ком.дивизиона . Управление огнем дивизиона (батареи) – целенаправленная деятельность командира (начальника штаба) дивизиона и командиров батарей по руководству подразделениями при подготовке к выполнению и выполнении огневых задач. Оно является важнейшей составной частью управления артиллерийскими подразделениями в бою и должно обеспечивать эффективное выполнение огневых задач. Подготовка к выполнению огневых задач включает: - получение огневых задач (выбор целей для поражения); - уяснение огневых задач и оценку условий их выполнения; - принятие решения на выполнение огневых задач; - постановку огневых задач подразделениям; - определение установок для стрельбы на поражение; - контроль подготовки к выполнению огневых задач. Выполнение огневых задач включает: - уточнение отдельных элементов решения (при изменении условий выполнения огневых задач); - вызов, перенос и прекращение огня; - контроль выполнения огневых задач. Решение командира дивизиона (батареи) является основой для выполнения огневой задачи. 297. Задачу стрельбы определяют исходя из характера и важности каждой цели, задачи общевойскового подразделения (части), огневых возможностей артиллерийских подразделений и наличия боеприпасов соответствующих видов. 298. При определении последовательности выполнения огневых задач, времени открытия (готовности) и прекращения огня по каждой цели учитывают ее характер, опасность и важность, положение и задачу общевойсковых подразделений. Время открытия и прекращения огня по целям, являющимся объектами атаки, согласуют с действиями общевойсковых подразделений. 299. При определении необходимого количества привлекаемых к стрельбе батарей (взводов, орудий) учитывают огневые возможности подразделений. 300. Общее время огневого воздействия по цели, количество огневых налетов и продолжительность каждого из них устанавливают исходя из условий обстановки, поставленной задачи и режима огня орудий (минометов). 301. Расход снарядов при постановке задач командиру дивизиона старшим артиллерийским командиром (начальником) может быть указан в долях нормы на дивизион или количеством (в штуках на цель, в штуках на дивизион, в штуках на орудие, в долях боекомплекта1). 92. 93. обязанности должностных лиц Командир дивизиона (батареи) несет полную личную ответственность за успешное выполнение огневых задач. Он управляет огнем с командно-наблюдательного пункта дивизиона (батареи), расположенного в машине командира дивизиона (батареи) или вне её, на местности. Командир дивизиона (батареи) при управлении огнем обязан: - постоянно знать обстановку, боевой состав, положение, обеспеченность боеприпасами и огневые возможности подчиненных подразделений, порядок работы и возможности технических средств управления огнем дивизиона, средств разведки и обслуживания стрельбы; - лично вести разведку противника, проводить пристрелку целей, наблюдать за ходом боя и результатами стрельбы; - своевременно принимать (уточнять) решения на выполнение огневых задач; - своевременно ставить (уточнять) огневые задачи подчиненным подразделениям, подавать команды (сигналы) для вызова (открытия), переноса и прекращения огня; - осуществлять контроль выполнения огневых задач; - докладывать старшему артиллерийскому и общевойсковому командиру (начальнику) о выполнении огневых задач, об открытии и прекращении огня по целям и о расходе боеприпасов; - постоянно иметь данные о наличии боеприпасов и своевременно принимать меры к их пополнению; - быть готовым в случае необходимости принять на себя управление огнем артиллерии части, артиллерийской группы (дивизиона), в состав которых входит дивизион (батарея), принимать меры к немедленному восстановлению нарушенного управления. 308. Начальник штаба дивизиона отвечает за организацию и контроль выполнения мероприятий по подготовке стрельбы и управления огнем и точность огня дивизиона. Начальник штаба дивизиона участвует в управлении огнем дивизиона, находясь на пункте управления огнем дивизиона, расположенном, как правило, в районе огневых позиций дивизиона. Начальник штаба дивизиона должен быть всегда готов принимать (в случае необходимости) на себя управление огнем дивизиона. Он обязан: - постоянно знать обстановку, боевой состав, положение, обеспеченность боеприпасами и огневые возможности подразделений дивизиона, порядок работы и возможности технических средств управления огнем дивизиона, средств разведки и обслуживания стрельбы; - готовить данные, необходимые командиру дивизиона для принятия решения на выполнение огневых задач; - планировать выполнение огневых задач, поставленных дивизиону; - организовывать определение установок для стрельбы и руководить боевой работой пункта управления огнем дивизиона и огневых подразделений при выполнении огневых задач; - осуществлять контроль выполнения огневых задач: по командам командира дивизиона и докладам командиров подразделений, обслуживающих стрельбу, рассчитывать и вводить корректуры в ходе пристрелки и стрельбы на поражение; - организовывать связь, защиту ее от радиоэлектронного подавления противником и обеспечивать скрытое управление подразделениями; - докладывать командиру дивизиона и в вышестоящий штаб о готовности к выполнению и о выполнении огневых задач, расходе и наличии боеприпасов; - принимать (в случае необходимости) на себя управление огнем дивизиона и организовывать восстановление нарушенного управления. 309. Начальник разведки дивизиона (командир взвода управления батареи) отвечает за точность и своевременность определения координат, размеров целей и отклонений разрывов от цели при корректировании огня средствами дивизиона (батареи). При управлении огнем он обязан: - организовывать и лично вести разведку, контролировать правильность определения координат целей и определять их высоту; - докладывать командиру и начальнику штаба дивизиона (командиру батареи) разведывательные сведения о целях, полученные от штатных и приданных средств разведки; - определять (получать от приданных средств разведки) отклонения разрывов от цели при корректировании огня. 310. Начальник связи дивизиона при управлении огнем отвечает за поддержание устойчивой и непрерывной связи в дивизионе, за соблюдение мер по скрытому управлению, осуществляет контроль за приемом и передачей команд и распоряжений. 311. Старший офицер батареи (командир огневого взвода) отвечает за подготовку стрельбы и выполнение огневых задач огневыми взводами (огневым взводом), правильность определения установок и точность наведения орудий. Он обязан: - своевременно докладывать на пункт управления огнем дивизиона и командиру батареи данные, необходимые для определения установок и расчета корректур; - знать состояние огневых подразделений, порядок работы и возможности всех технических средств управления огнем; - принимать и точно исполнять команды с пункта управления огнем дивизиона (от командира батареи); - руководить работой вычислителя при определении установок для стрельбы и докладывать исчисленные установки и другие данные на пункт управления огнем дивизиона (командиру батареи); - рассчитывать при необходимости (по указанию командира батареи) корректуры в ходе пристрелки и стрельбы на поражение; - ставить задачи командирам орудий на подготовку и выполнение огневых задач, контролировать их выполнение; - докладывать начальнику штаба дивизиона и командиру батареи о готовности к выполнению и о выполнении огневых задач, о расходе и пополнении боеприпасов; - вести учет расхода и наличия боеприпасов. 95. способы пристрелки при ведении огня дивизионом При выполнении огневых задач дивизионом пристрелку ведут одной (обычно подручной) батареей или каждой батареей дивизиона. Пристрелку цели одной батареей применяют при соблюдении следующих условий: - топогеодезическая привязка огневых позиций проведена с точностью, удовлетворяющей требованиям полной подготовки, или выполнена централизованно от одного исходного пункта, одним и тем же средством и способом; - размеры района огневых позиций дивизиона по фронту и глубине не превышают 2 км; - учитываются поправки на разнобой основных орудий батарей относительно контрольного орудия дивизиона; - стрельба ведется зарядами одной партии или с введением поправок на разнобой партий зарядов при стрельбе зарядами разных партий. Пристрелку цели каждой батареей применяют при несоблюдении хотя бы одного из перечисленных условий, при расположении цели ближе безопасного удаления от своих войск, а также когда фактор времени не имеет решающего значения. При пристрелке цели одной батареей корректуры, рассчитанные для батареи проводившей пристрелку, учитываются всеми батареями без изменений, а при пристрелке каждой батареей – только теми батареями, которые ведут пристрелку. 96.Контроль выполнения огневых задач 341. Контроль подготовки к выполнению огневых задач включает: - проверку знания подчиненными огневых задач и последовательности их выполнения; - проверку правильности определения установок для стрельбы на поражение и назначения способа обстрела целей; - контроль готовности к открытию огня. Контроль выполнения огневых задач включает: - контроль своевременности открытия (переноса, прекращения) огня и окончания стрельбы по цели; - корректирование огня в ходе стрельбы на поражение; - контроль расхода назначенного количества снарядов; - определение результатов стрельбы на поражение. 342. Контроль подготовки к выполнению огневых задач при подготовке дивизиона к ведению боевых действий проводят, как правило, при выезде командира (начальника штаба) дивизиона и командиров батарей в подразделения, а в ходе ведения боевых действий - контролем правильности приема передаваемых команд (распоряжений). 343. Для контроля исчисленных установок по цели, определенных с помощью приборов, старшие офицеры батарей по мере готовности установок докладывают на пункт управления огнем дивизиона установки по центру цели, например: «Вишня». Цель 121-я. Шкала тысячных. Прицел 248. Взрыватель 120. Уровень 30-07. Правее 0-93». Начальник штаба дивизиона подтверждает правильность установок или дает указание об их проверке. При необходимости командует установки, определенные на пункте управления огнем, например: «Вишня». Цель 121-я. Принять установки. Прицел 258. Взрыватель 125. Уровень 30-07. Правее 0-82». Контроль готовности к открытию огня осуществляется на основе докладов командиров подразделений о выполнении исполнительных команд, например: «Кама» по цели 210-й готова»; «Днепр» по сигналу «Снег» готов»; «Нева» по «Марс-5» готова». 344. Контроль своевременности открытия (переноса) огня и окончания стрельбы по цели, а также расхода снарядов осуществляется на основе докладов. Командиры подразделений при выполнении огневых задач докладывают: - об открытии (переносе) огня, например: «Кама» по цели 121-й огонь открыла»; - об окончании стрельбы и расходе снарядов, например: «Кама» по цели 121-й стрельбу закончила. Расход 108». В ходе артиллерийской подготовки наступления и поддержки наступающих войск командир (начальник штаба) дивизиона докладывает: - об открытии (переносе) огня, например: «Нева» по сигналу «Снег» огонь открыла» или «Днепр» по «Рысь» огонь открыл»; - об окончании стрельбы, например: «Нева» по сигналу «Снег» стрельбу закончила» или «Днепр» по «Рысь» стрельбу закончил». О расходе снарядов за периоды артиллерийской подготовки и артиллерийской поддержки докладывают, как правило, после окончания артиллерийской поддержки наступающих войск. 345. При корректировании огня командир (начальник штаба) дивизиона и командир батареи определяют и командуют: - корректуру дальности в метрах, например: «Дальность меньше 200», в делениях прицела, например: «Прицел меньше 3» или в делениях уровня например «Уровень меньше 0-04»; - корректуру направления в делениях угломера, например: «Левее 0-15»; - корректуру высоты разрывов в делениях уровня или в делениях взрывателя (трубки), например: «Уровень меньше 0-02» или «Трубка больше 1». Вместо корректур в команде могут быть указаны отклонения разрывов (центра группы разрывов) от цели по дальности и направлению или по странам света, а также их полярные координаты. Например: «Разрыв. Вправо 30. Недолет 200». «Центр залпа. Север 200. Запад 150». «Батарейный: по разрыву 43-40, 1850, воздушный плюс 0-20». Для изменения веера командуют, например: «Разделить огонь от третьего в 0-02». Контроль расхода назначенного количества снарядов осуществляется по докладам соответствующих должностных лиц. Определение результатов стрельбы на поражение осуществляется визуальным наблюдением по косвенным признакам, по результатам докладов средств воздушной разведки, аэрофотоснимку, цифровому снимку, докладам разведывательных групп, в том числе с передачей телевизионного изображения объекта поражения. Пример управления огнем дивизиона при выполнении неплановой огневой задачи при отсутствии в дивизионе ЭВМ приведен в приложении 13. 97-98 КПА | ||||||||||||||||||||||||||||||