энтомология волнянка. Целью курсовой работы является проведение анализа существующих вспомогательных средств диагностики и учета вредителей

Скачать 0.87 Mb. Скачать 0.87 Mb.

|

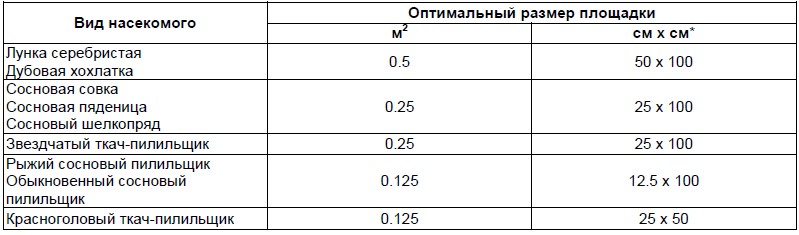

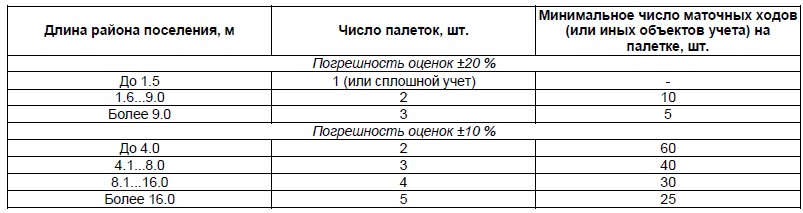

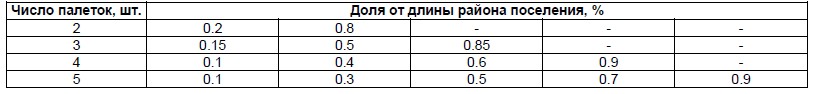

4.1 Учет хвое и листогрызущих насекомых вредителей зимующих в почвеУчет данных вредителей осуществляется при помощи пробных площадей. Оптимальный размер таких площадей приводится в методических работах и приведен ниже. Таблица 1 - Размер пробных площадей для различных видов хвое и листогрызущих насекомых.  Если учет качается видов, которые не входят в данную таблицу, то учет необходимо прозводить по линейному размеру насекомого с учетом фазы развития. Если линейный размер вида составляет 30мм и более, оптимальной площадкой будет 0.5 м2. Если длина составляет от 10 до 29 мм, то размер площадки составит 0,25 м2, для насекомых с линейной длиной от менее 1 мм и до 9 мм подпирают площадку размером 0,125 м2 После получения данных результат приводят на 1 м2. Данные полученные на площадях размером 0,125 м2 умножают на 8. Для площадей 0,25 м2 и и 0.5 м2 используют коэффициент 4 и 2 соответственно. Для качественного учета необходимо тщательный осмотреть почву и подстилку на всю глубину залегания вредителя. Учитывать необходимо всех обнаруженных насекомых. 4.2 Учет стволовых вредителей лесаХарактерной особенностью вредителей данной группы является их размещение к одной из основных частей дерева. В основном это толстая и тонкая кора. Не равномерное использование насекомыми своего типичного ареала может говорить об малочисленности или не подходящих условиях окружающей среды. Если же вид начинает заселять смежные ареалы, то это можно трактовать, как его преизбыток и наличие оптимальных условия для размножения. Для ряда вредителей характерно полное заселение , например, усачи относящиеся к роду Monochamus, используют ствол для поселения полностью. При этом степень заселения используется как показатель размножения вида. Во время учета видов вредителей поселившихся на дереве, особое внимание стоит уделить первопоселенцам. Распределение зараженных стволовыми вредителями в насаждении зависит от многих факторов. Среди них выделяются характер и степень первичных патологий, степень привлекательности деревьев для насекомых, экологические и другие особенности насекомых. Для учета используются модельные деревья. Модельное дерево выбирается из числа пораженных или обработанных вредителем, среднее по размерам и наиболее типичное по состоянию для данного очага распространения вредителя. Отмечается его категория состояния, класс развития по Крафту, наличие плодов дереворазрушающих грибов и других патологических изменений. После дерево срубают и очищают от сучьев. После определения возраста дерева и наличия гнили на пне проводят разметку ствола на метровые или двух метровые отрезки. Измерению также подлежат высота и протяженность толстой и тонкой коры. Далее вдоль ствола делается пролысок шириной около 10 см и устанавливают виды насекомых вредителей. Для важнейших вредителей устанавливается районы поселения, протяженность, которая сравнивается с оптимальной зоной для каждого вида района поселения. Принимая во внимание стадию развития, периоды их лета, а также состояние дерева определяют последовательность заселения, тип ослабления и причину отмирания. После выбора схема и способа учета, выделяют учетные палетки, на которых производят подсчет летных отверстий насекомых и отмечают поврежденность коры птицами. После снятия коры, отмечают число брачных камер, маточных ходов. Если вредители не вылетели, подсчитывают число молодых особей, личинок и других насекомых, и устанавливают пораженность паразитами, болезнями. Также ведется учет хищных насекомых. Общее число измерений должно быть не менее 15. После этого рассчитываются показатели размножения вредных насекомых в среднем на дерево, на пробную площадь или на 1 га. Схему учета стволовых вредителей на модельном дереве выбирают с учетом длины поселения, его плотности, и необходимой точности. Для выбора наиболее оптимальной схемы используются данные таблицы 2. Таблица 2 - Оптимальная схема учета стволовых вредителей.  Расположение учетных палеток на стволе производится согласно таблице 3. Таблица 3 - Центры палеток относительно начала района поселения.  4.3 Упрощенные методы учета стволовых вредителейПрямой подсчет интересующих показателей ( брачных камер, ходов и др) бывает очень трудоемким и технически затруднен. Особенно это заметно при высокой плотности поселения насекомых В таких случаях рекомендовано использовать методы косвенного ( упрощенного) учета плотности поселений. Рассмотрим некоторые из них. Метод пересечений. При учете плотности поселений короедов, с поперечными маточными ходами, например, малый сосновый лубоед (Blastophagus minor Hart.). Определение происходит с помощью мела или нитки. На участке ствола, в месте снятия коры, прокладывают 3 продольных линии до 50 см. Расположение должно быть равномерным и захватывать заселенную часть в пределах палетки. После подсчета пересечений, определяют среднее количество пересечений на 1 погонный дм., далее по номограмме определяется средняя плотность на 1 дм. Метод треугольников. Данный метод основан на определении среднего расстояния между тремя ближайшими брачными камерами или маточными ходами. В данном методе измеряется периметр треугольника в вершинах которого расположены повреждения. Для каждой палетки измеряется до 5 треугольников. Этот метод целесообразно применять при учете мелких видов короедов, имеющих звездообразную систему. На лежащих деревьях, когда не все входные отверстия простых маточных ходов ориентированы к комлевой части ствола, следует измерять расстояние между серединами маточных ходов. Учет короедов по входным и лётным отверстиям. Для данного учета используются данные о входных отверстиях короедов. На предварительно составленной палетке, без вскрытия коры, подсчитывают количество входных отверстий. Количество особей на палетке получают умножая число входных отверстий на число родителей в семье жуков родителей [7, с.155-156]. Данные метод используется в случае, если хорошо видны входные отверстия насекомых и все поселения оказались удачными. Учет стволовых вредителей в насаждении. Учет данного вида вредителей в насаждении заключается в оценке степени заселенности древостоя данными насекомыми, а также в оценке численности в пересчете на 1 дерево или 1 га. Заселенность древостоя определяется путем осмотра деревьев при их перечете на временных или постоянных пробных площадях. Временные пробные площади могут быть ленточными или прямоугольными, или в виде круговых площадок. Число деревьев подлежащих учету зависит от величины отпада и требуемой точности учета. Для достижения точности, равной ±20 % и при величине отпада до 10 %, учету подлежат не менее 150 деревьев, при большей величине отпада – 100 деревьев. На постоянных пробных площадях, обычно имеющих прямоугольную форму или заложенных в виде 3...5 круговых площадок радиусом до 20 м, учитывается не менее 150 деревьев. В смешанных насаждениях на временной пробной площади число деревьев главной породы должно быть не менее 80 шт., на постоянной пробной площади – не менее 120. 4.4 Учет почвообитающих насекомых вредителей и вредителей плодов и семянУчет насекомых вредителей обитающих в почве происходит с помощью раскопок. Ямы размером 0,25- 0,5 м заделывают на глубину залегания личинок. Путем просеивания, почвs отбираются все виды насекомых. Далее для каждого вида устанавливается плотность. Учет также возможен с помощью вспомогательных устройств. Например, ловушка для учета насекомых. Она содержит цилиндр, стакан, направители и воронку. Мониторинг вредных организмов обитающих в почве играет большую роль в определении мероприятий по защите растений. Подробная информация о методах учета содержится в научной работе Артохина К. С. «Мониторинг почвенных организмов». При учете вредителей семян и плодов используются данные с пробных деревьев. Собираются шишки, желуди и другие плоды. Производится подсчет зараженных, далее плоды вскрываются и производится определение вредителей и их численности. При учете информация фиксируется обо всех встречающихся насекомых. Плотность определяется по каждому вредителя, также отмечается процент пораженных плодов. Зараженные деревья при этом разделяются на категории состояния. На основе полученных данных делается заключении о видовом составе вредных насекомых и их численности. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ ходе проведенной курсовой работы был проведен анализ вспомогательных средств диагностики и учета насекомых-вредителей. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: Изучена экология насекомых-вредителей. В ходе курсовой работы были рассмотрены 4 основных группы вредителей лесных насаждений, отмечены основные виды и их специализация. Были изучены виды и способы диагностики повреждений насекомыми вредителями. Для успешного планирования мер по уходу за насаждениями необходимо своевременное обнаружение вредителя. Это достигается путем визуального осмотра, аэрокосмических методов и прогнозирования, строящихся на ранее полученных данных. Были изучены вспомогательные средства для учета численности насекомых вредителей. Среди них встречаются как простые приспособления (сачок, ловчая сеть и др.), так и более сложные (специализированные ловушки, эксгаустеры и др.). Был проведен анализ методов учета численности насекомых вредителей. В результате анализа литературных источников были выявлены основные методы по учету численности насекомых-вредителей. Для каждого вида вредителей (хвое и листогрызущих, стволовых, корневых и вредителей плодов и семян) характерен специализированный вид учета, основанный на особенностях насекомых и их кормой базы, с учетом их фаз развития. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВZinref.ru - библиотека онлайн // Система защиты насаждений леса и древесины от стволовых и технических вредителей. [Электронный ресурс] URL:http://zinref.ru/000_uchebniki/02750_leso_proizvodstvo/002_tehnologia_zashit i_lesa/038.htm Агрохимия // Выявление и хронический учет вредителей, обитающих в почве. [Электронный ресурс] URL: http://agrohimija.ru/vrediteli/2362vyyavlenie-i-kolichestvennyy-uchet-vrediteley-obitayuschih-v-pochve.html Артохин К. С. Мониторинг почвенных организмов // Защита и карантин растений. 2012. №11. с.39. Белова Н. А. Трофические группы и кормовая специализация высших разноусых чешуекрылых (Lepidoptera Metaheterocera) Байкальского заповедника // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. №1-5. с.1048-1051. Библиотека по энтомологии // Вредители плодов и семян и меры борьбы с ними. [Электронный ресурс]. URL: http://insectalib.ru/books/ item/f00/s00/z0000005/st007.shtml Библиотека по энтомологии // Стволовые вредители и меры борьбы с ними. [Электронный ресурс]. URL: http://insectalib.ru/books/item/ f00/s00/z0000005/st011.shtml Вологодская областная универсальная научная библиотека // Вредители леса [Электронный ресурс]. URL: http://www.booksite.ru/ fulltext/1/001/008/006/968.htm Голосова М. А. Роль энтомопатогенных вирусов в динамике численности лесных насекомых // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2003. №2. с.40-46. Дунаев Е.А. Методы эколого-энтомологических исследований / Е.А Дунаев . – М.: МосгорСЮН, C. 44-46 1997. – 44 с. Единое окно доступа к информационным ресурсам // Закономерности массовых заражений. [Электронный ресурс] URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/66007/37449?p_page=3 Есенбекова П.А., Нурушев М.Ж. Пищевая специализация полужесткокрылых (нeteroptera) Казахстана // Известия ОГАУ. 2015. №1 (51). с.155-156. Жуки и колеоптерологи // Классификация методов отлова жуков и других беспозвоночных (обзор М.Н.Цурикова) [Электронный ресурс] URL: https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/tsurik4.htm Инструкция по авиационной охране лесов. [Электронный ресурс]. Приказ Рослесхоза от 22.09.1997 N 122 "Об утверждении Инструкции по авиационной охране лесов" (вместе с "Формой N 23-АВИА", утв. Приказом Рослесхоза от 29.09.1993 N 256)Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». Карагаева Е. И. Черный сосновый усач // Защита и карантин растений. 2011. №8 С.37-38. Магдеев Н. Г., Вредители и болезни основных лесообразующих пород в республике Татарстан / Н.Г. Магдеев, А. В. Селиховкин, Х. Г.Мусин, Н. А. Ахматович // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2013. №6 (98). с. 125-131. Маслов А.Д. Методические рекомендации по надзору, учету и прогнозу массовых размножений стволовых вредителей и санитарного состояния леса / А.Д. Маслов – Пушкино: ВНИИЛМ, 2004. – 68с. Методы мониторинга вредителей и болезней леса / Под общ. ред. В.К.Тузова. – М.: ВНИИЛМ, 2004. – 200с. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. Панков Г. В., Симоненкова В. А. Лесопатологический мониторинг на территории Самарского лесхоза // Известия ОГАУ. 2007. №14-1 С.98-99. Патентный поиск // Ловушка для учета насекомых. [Электронный ресурс] URL: http://www.findpatent.ru/patent/245/2454072.html Симоненкова В. А. Лесопатологическое обследование лесов Кинельского лесхоза Самарской области // Известия ОГАУ. 2006. №9-1 С.59-61. Симоненкова В.А. Влияние зоогенной дефолиации на радиальный прирост сосны обыкновенной в условиях Оренбургской области / В.А. Симоненкова, В.Р. Сагидуллин, А.В. Борников // Известия ОГАУ. 2013. №3 (41) С.240-242. Симоненкова В.А. Анализ возникновения и развития вспышек массового размножения основных листогрызущих вредителей // Известия ОГАУ. 2011. №30-1 С .242-244. Симоненкова В.А. Лесная энтомология: рабочая тетрадь для лабораторных и практических занятий студентов направления подготовки 250100.62 – Лесное дело. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2013. – 195 с. Симоненкова В.А., Особенности видового состава вредной энтомофауны городских насаждений/ В.А. Симоненкова, А.А. Осмирко, Е.А. Ионова // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2015. №41. с.207-210. Сайт об Энтомологии // Типы повреждений растений грызущими на- секомыми-вредителями. [Электронный ресурс] URL: http://insecticea.ru/obschie_svedeniya_o_vreditelyah_drevesnyh_rastenij/tipy_povrez hdenij_nanosimye_rasteniyam_vreditelyami Технология защиты растений урбанизированных и рекреационных территорий. Раздел: Типы повреждений, наносимые вредителями декоративных насаждений [Электронный ресурс] : Сыкт. лесн. ин-т ; сост. : Е. В. Юркина. — Сыктывкар : СЛИ, 2016. — Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com Федорова О. А. Повреждение кроны деревьев насекомыми- филлофагами на объектах озеленения г. Томска / О. А. Федорова, О. Л. Конусова // Вестник КрасГАУ. 2013. №4. с.118-121. Храмцов Н.Н. Стволовые вредители леса и борьба с ними / Н.Н. Храмцов, Н.Н. Падий. – М.: Издательство «Лесная промышленность», 1965. – 158 с. Шаповалов А.М. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области: фауна, распространение, биономия. Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Выпуск 3. – Оренбург, 2012. - 221 с. |