Лабораторная работа 2 разработка аналогового узла на печатном монтаже

Скачать 337.73 Kb. Скачать 337.73 Kb.

|

|

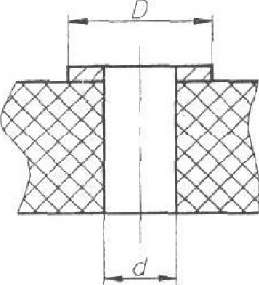

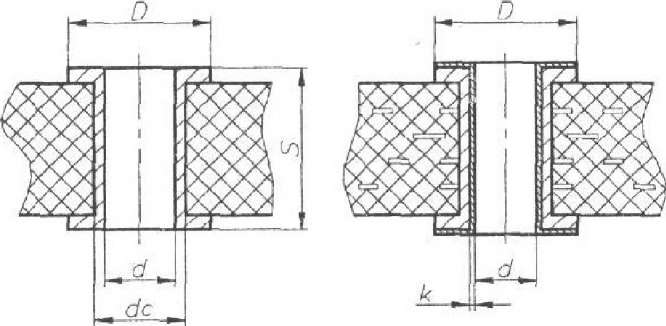

Для крепления печатной платы в ее углах должны быть предусмотрены отверстия для прохода крепежных винтов. Вокруг этих отверстий металлизация не допускается. Примерные размеры технологических зон и зоны коммутации показаны на рис. 2. 1. Полученные размеры печатной платы округляются до ближайшего большего значения из ряда предпочтительных чисел. Размещение навесных элементов на печатной плате следует согласовывать с конструктивными требованиями на печатный узел, блок и устройство в целом. При расположении навесных элементов необходимо предусматривать: обеспечение основных технологических требований, предъявляемых к аппаратуре (автоматизированную сборку, пайку, контроль); обеспечение высокой надежности, малых габаритных размеров и массы, быстродействия, теплоотвода, ремонтопригодности. Вначале разрабатывается совмещенный эскиз размещения элементов и их соединений между собой. Этот документ называют топологическим эскизом. Он выполняется на сетчатом ватмане или на миллиметровке в масштабе 4:1 (в некоторых случаях допускается выполнение в масштабе 2:1). Для различия печатных проводников, расположенных в разных слоях, используют цветовую маркировку. При выполнении топологического эскиза предполагается, что печатная плата и навесные элементы прозрачны. Изображение дается со стороны навесных элементов.  Рисунок 2. 1 - Примерные размеры технологических зон и зон коммутации на печатной плате Такой топологический эскиз характерен для ручной и машинной разработки. В последнем случае он выводится на принтер, и получают распечатку, или воспроизводится на экране дисплея для возможности анализа и корректировки его конструктором. Компоновку удобнее начинать с активного элемента, расположенного на входе схемы, располагая вокруг него пассивные элементы. При этом следует иметь в виду, что контакт входного сигнала должен быть максимально удален от контакта выходного сигнала, чтобы исключить возможное влияние выходного сигнала на вход схемы. При разработке топологического эскиза необходимо учитывать целый ряд факторов, влияющих на устойчивую работу функционального узла. К таким факторам можно отнести: - величина паразитных индуктивностей и емкостей пропорциональна длине проводника, поэтому задача сводится к минимизации длины соединительных проводников; - в двухсторонних печатных платах проводники, расположенные в разных слоях должны быть ортогональны; - заземляющие проводники должны иметь предельно возможную ширину, что позволяет получить экранирование проводников, по которым протекают высокочастотные токи. Сигнальные проводники целесообразно располагать вблизи заземляющих участков; - при разводке сигнальных цепей навесные элементы следует располагать таким образом, чтобы уровень сигнала возрастал с одного конца платы к другому. Контакты, соединяющие функциональный узел с источником питания должны располагаться ближе к выходным сигнальным контактам; - при наличии в схеме развязывающих фильтров, их конденсаторы следует размещать так, чтобы токи сигнальных цепей циркулировали в замкнутых контурах. Это позволит защитить остальные элементы от случайных наводок и подавить случайные помехи, наведенные в данном участке другими цепями. Сказанное поясняется на рис. 2. 2.  Рисунок 2. 2 - Фрагмент печатной платы с развязывающим фильтром: а - схема фильтра; б - разомкнутая схема разводки; в - замкнутая схема разводки. Все навесные элементы следует располагать на печатной плате таким образом, чтобы их контурные проекции на печатную плату не перекрывали друг друга и не заходили в технологические зоны или зону коммутации.  Рисунок 2.3 - Размещение элементов на печатной плате: а - правильное; б - неправильное. В промышленности наибольшее распространение получили три метода изготовления печатных плат: фотохимический, фотоэлектрохимический и комбинированный. При первом и третьем способе в качестве заготовки используется фольгированный диэлектрик, односторонний или двухсторонний. При втором способе изготовления проводящий рисунок наносится путем осаждения металла на диэлектрическое основание и предварительной металлизации поверхности диэлектрика не требуется, поэтому в качестве заготовки используется листовой диэлектрический материал толщиной от 0,5 до 2 мм. Принципиальное отличие печатных плат, полученных этими способами состоит в конструкции контактного узла (вывод навесного элемента - монтажное отверстие печатной платы). На рис. 2.4 представлены варианты конструкций контактных узлов в зависимости от используемого способа получения печатной платы. В варианте а) монтажное отверстие имеет внутреннюю металлизацию и при пайке вывода припой заполняет зазор между выводом и внутренней поверхностью металлизированного отверстия. В этом случае контакт получается хороший и надежный. В варианте б) вывод элемента оказывается перпендикулярен плоскости контактной площадки и такое паянное соединение оказывается менее надежным чем при варианте а). Металлизированное монтажное отверстие получают при комбинированном или фотоэлектрохимическом методе получения печатных плат, вариант - а); вариант б) - при фотохимическом способе.  Рисунок 2.4 - Контактные узлы печатных плат Следует иметь в виду, что фотохимический способ изготовления печатных плат используется только для недорогой РЭС бытового назначения. Из приведенных рисунков видно, что размер контактной площадки определяется диаметром отверстия и шириной металлизации, окружающей это отверстие. При разработке компоновочного эскиза, а в последующем и чертежа печатной платы, необходимо знать площадь, занимаемую контактной площадкой. Диаметр контактной площадки определяется по выражению  , [мм] , [мм]для комбинированного и фотоэлектрохимического способа и  , [мм] , [мм]для фотохимического способа, где  - диаметр контактной площадки, мм; - диаметр контактной площадки, мм; - диаметр (либо диагональ) вывода навесного элемента. - диаметр (либо диагональ) вывода навесного элемента.Зазор между выводом элемента и внутренним диаметром монтажного отверстия необходим для легкой установки ЭРЭ на печатную плату и для обеспечения проникновения припоя в зазор за счет сил смачивания (при комбинированном и фотоэлектрохимическом способах). При использовании ЭРЭ с планарными выводами, контактные площадки выполняются удлиненной формы, как показано на рис. 2.5.  Рисунок 2.5 - Контактная площадка для планарного вывода Контактные площадки и металлизация отверстий выполняются исключительно из меди. Все металлизированные поверхности могут иметь дополнительное гальваническое покрытие, часто выполняющее в технологическом процессе функцию маски, защищающей участки медной фольги при травлении, что обеспечивает формирование элементов проводящего рисунка. При конструировании ПП, в частности при расчете размеров металлизированных отверстий, необходимо учитывать дополнительную толщину гальванического покрытия. Основные варианты конструкции отверстий ПП показаны на рис. 2.6   Рисунок 2.6 - Варианты конструкций отверстий ПП (а – однослойная, б двухслойная, в – многослойная) ЗАВИСИМОСТЬ КДТ ОТ КЛАССА ТОЧНОСТИ

Главный параметр отверстия - его диаметр (d), который у не металлизированных отверстий совпадает с диаметром сверления (dc). Для металлизированных отверстий диаметр отверстия отличается от диаметра сверления на двойную толщину металлизации, а в случае применения гальванического покрытия еще и на двойную толщину этого покрытия. В конструкторской документации, как правило, указывается диаметр отверстия в готовой плате (контролируемый размер), а диаметр сверления обычно отсутствует, хотя он имеет важное значение для многослойных печатных плат. Минимальный диаметр металлизированных отверстий определяется соотношением Кдт (диаметр отверстия к толщине платы), которое оговорено ГОСТ 23751-86 и зависит от класса точности. Эти данные содержатся в табл. 2.5 Таблица 2. 5 Рекомендуемые диаметры монтажных отверстий и контактных площадок приведены в табл. 2.7(ГОСТ 10317-79). Таблица 2. 7 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ И КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК

Не рекомендуется на одной печатной плате иметь более трех различных диаметров отверстий. Основные параметры (размеры и допустимые отклонения) проводников и зазоров между элементами проводящего рисунка оговорены в ГОСТ 23751-86 и непосредственно зависят от принятого класса точности ПП. Минимальная ширина проводников и величина зазоров являются определяющими факторами, влияющими на трассировочную способность печатной платы. Однако это относится только к слаботочным цепям, для которых сечение печатных проводников, исчисляемое значением порядка 0,005 мм2, не станет ограничением. Но на ПП часто присутствуют цепи, несущие достаточно большие токовые нагрузки. Их следует конструировать не с минимальными значениями печатных проводников, а с учетом конкретной токовой нагрузки из условий исключения опасного перегрева этих проводников. Кроме того, не исключено, что смежные проводники будут находиться под высоким потенциалом, поэтому зазоры между ними должны выдерживать максимальное возможное напряжение между такими проводниками. ГОСТ 23751-86 устанавливает допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка, выполненные из медной фольги. Это значение лежит в интервале 100...250 А/мм2. Обычно нижний предел принимается для внутренних проводников многослойных печатных плат, а верхний - для наружных слоев. Считается, что теплообмен проводников на наружных слоях лучше, и они способны пропускать большие токовые нагрузки без опасного перегрева. Конкретные размеры печатных проводников в зависимости от токовой нагрузки. В слаботочной и низковольтной аппаратуре (а это большинство устройств, построенных с применением цифровых и аналоговых микросхем) ширина печатных проводников и зазоры выбираются минимальными для принятого класса точности, которые приведены в табл. 2.8. Таблица 2.8 ШИРИНА ПЕЧАТНЫХ ПРОВОДНИКОВ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ НИМИ

Размеры (ширина) печатных проводников, зазоры между ними и величина допусков на такие элементы влияют на шаг трассировки. Формально на печатной плате возможен любой шаг трассировки, но, чтобы получить максимальную трассировочную способность, необходимо этот шаг согласовать с шагом металлизированных отверстий. При разработке топологического эскиза необходимо всемерно уменьшать длину печатных проводников. Максимально допустимая длина проводника не должна превышать 40% длины печатной платы. Это связано с необходимостью уменьшения паразитных параметров печатных плат. Печатные проводники должны быть параллельны линиям координатной сетки. Допускается проводить проводник под углом, кратным 15о к линиям координатной сетки в пределах трех-четырех основных шагов (10 мм). Рекомендуемые варианты соединения печатных проводников с контактными площадками представлены в табл. 2.9. Печатные проводники, находящиеся под высоким потенциалом не должны иметь острых углов. Все изломы проводника выполняются скругленными, как показано на рис. 2.6. Паразитную емкость и индуктивность печатных проводников можно рассчитать, пользуясь данными табл. 2.10. Характеристики некоторых диэлектрических материалов приведены в табл. 2.11. Собственную резонансную частоту функционального узла можно определить, зная вариант крепления платы и массу всех ЭРЭ. Если возможно, то целесообразно выполнить равномерное распределение масс навесных элементов по поверхности платы с установкой элементов с большой массой вблизи мест механического крепления платы. Приближенный расчет резонансных частот собственных колебаний функционального узла (с учетом высших гармоник), выполненного на печатной плате, закрепленной на основании в четырех точках по углам с помощью винтов, можно произвести по выражению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||