370

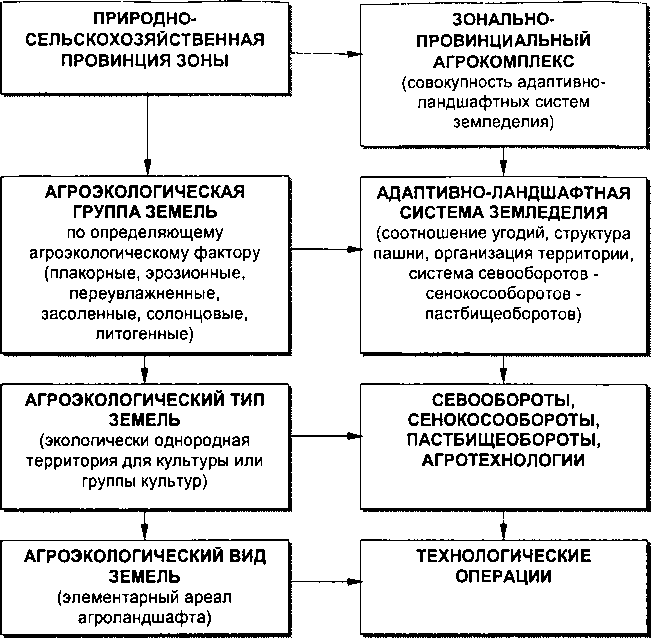

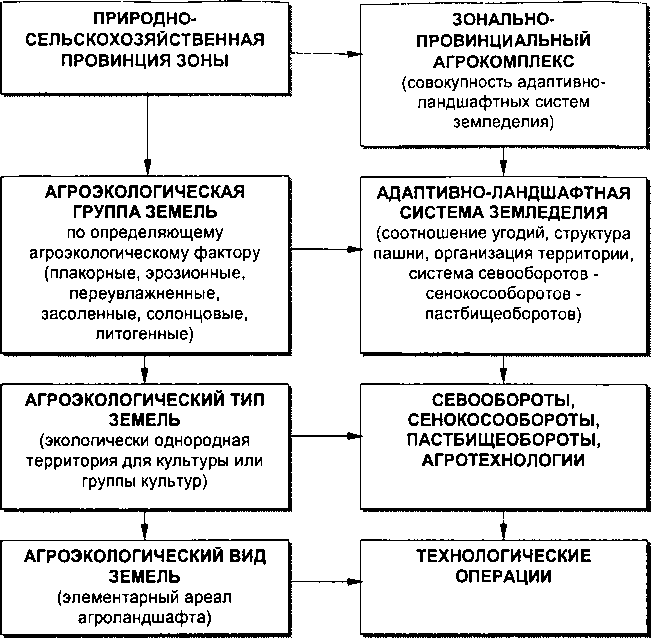

Рис. 38.1. Агроэкологическая типизация земель (по В.И.Кирюшину, 2000)

Ландшафтно-экологическая классификация земель, поВ.И.Кирюшину, имеет следующее построение: агроэкологическая группа (ландшафты плакорные, эрозионные, переувлажненные, солонцовые) -> агроэкологическая подгруппа (по степени проявления лимитирующих факторов) -> разряды I порядка (местоположение по абсолютным высотам над уровнем моря) -> разряды

порядка ( по морфологическим типам рельефа) -> классы (по генезису почвообразующих пород) -» подклассы (по гранулометрическому составу почвообразующих пород) -> роды (по мезофор- мам рельефа) -» подроды (по крутизне склона и по экспозиции склона) -> виды ( по элементарным почвенным структурам) -> подвиды (по контрастности и сложности ЭПС).

Лимитирующие факторы возделывания сельскохозяйственных культур данной классификации разделяются на четыре группы: управляемые (обеспеченность почв элементами минерального питания); регулируемые (реакция среды, окислительно-восстановительное состояние, содержание обменного натрия, засоление, мощность пахотного слоя и др.); ограниченно регулируемые (неоднородность почвенного покрова, связанная с микрорельефом, сложение, структурное состояние, водный и тепловой режимы, содержание гумуса и др.); нерегулируемые (гранулометрический состав, глубина залегания коренных пород, рельеф, погодные условия и др.).В соответствии с характером лимитирующих факторов и набором мероприятий по их преодолению типы земель ранжируются по шести категориям.

категория. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур без особых ограничений, за исключением управляемых факторов.

категория. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агротехническими, мелиоративными и проти- воэрозионными мероприятиями. Они делятся на две группы:

с ограничениями, преодолеваемыми простыми агротехническими и мелиоративными мероприятиями (известкование, углубление пахотного слоя, уборка камней и др.);

с ограничениями, преодолеваемыми с помощью агротехнических мелиораций и противоэрозионных мероприятий ( почвозащитные системы земледелия, глубокое рыхление и др.).

категория. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены среднезатратными гидротехническими, химическими, лесомелиоративными и комплексными мелиорациями. Они делятся на три группы:

переувлажненные земли, которые могут быть улучшены простыми дренажными системами;

земли, требующие затратных агротехнических, химических, комбинированных мелиораций (мелиоративные обработки и химические мелиорации);

земли, требующие противоэрозионных, гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий при контурной организации территории.

категория. Земли, малопригодные для возделывания сельскохозяйственных культур вследствие неустранимых ограничений 372 по условиям литологии почвообразующих пород (маломощные почвы с близким залеганием коренных пород).

категория. Земли, потенциально пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур после сложных гидротехнических мелиораций (болотные, солончаки, такыры и др.).

категория. Земли, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур из^за неустранимых ограничений и очень низких возможностей адаптации. Эти земли предполагается классифицировать далее по условиям использования под пастбища, лесные угодья и для других целей.

Формирование агроэкологических типов земель. Типы земель формируются путем объединения ЭАА, отвечающих требованиям возделывания определенной культуры или группы культур. Для этого агроэкологические требования культур сопоставляют с характеристиками ЭАА (микроклимат, рельеф, грунтовые воды, свойства почв и др.). При соответствии требований культур и характеристик ЭАА его относят к первой категории земель, как не имеющих экологических ограничений, за исключением управляемых факторов. Если ЭАА не удовлетворяет культуры по каким-то показателям, то его относят к соответствующим последующим категориям. В первую очередь выделяют агроэкологические типы земель для наиболее требовательных к почвенно-экологическим условиям культур (плодовые, овощные, виноградники и др.), затем для севооборотов с наиболее требовательными полевыми культурами (сахарная свекла, кукуруза, картофель и др.), далее — по возрастающей устойчивости к лимитирующим факторам для севооборотов с менее требовательными культурами, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. При этом учитывается уровень интенсификации производства и предусматривается предотвращение процессов деградации агроландшафтов. В таблице 38.1. представлен пример типизации земель хозяйства таежно-лесной зоны

.38.1. Экспликация агроэкологических типов земель хозяйства таежно-лесной зоны (по В.И.Кирюшину, 2000)

£ = JD

|

|

S

|

|

О

5

О л. 2

|

Агроэкологические типы земель

|

S

Q.

g

|

Возможности использования

|

^ ^ О)

о 5 со

|Ь

|

|

О)

1-

|

|

|

£

|

|

|

1. Дерново-подзолистые среднесуг

|

1

|

Целесообразно использо

|

|

линистые высокоокультуренные

|

|

вать для возделываения

|

|

почвы на покровных отложениях на

|

|

наиболее требовательных

|

|

водораздельной равнине с уклона

|

|

овощных культур

|

|

ми 1-2°

|

|

|

|

2. То же - окультуренные

|

1

|

Пригодны для возделывания

|

а>

|

|

|

наиболее требовательных

|

3

I

|

|

|

полевых культур (корнепло

|

X

с

|

|

|

ды, кукуруза, озимая пшени

|

(U

X

|

|

|

ца и др.) без особых ограни

|

о

со

|

|

|

чений

|

|

3. Пятнистости дерново-слабопод-

|

и-1

|

Целесообразно использо

|

|

золистых и дерново-среднеподзоли

|

|

вать для возделывания

|

|

стых супесчаных освоенных почв,

|

|

картофеля, озимой ржи,

|

|

подстилаемых суглинками с глуби

|

|

кормового люпина на фоне

|

|

ны 1 м, на равнине с уклонами 1-2°

|

|

мероприятий по окультуриванию.

|

|

1. Пятнистости дерново-слабопод-

|

И-2

|

Предпочтительны для воз

|

|

золистых и дерново-среднеподзоли

|

|

делывания зерновых и зер

|

|

стых и слабосмытых среднесуглини

|

|

нобобовых культур с соблю

|

|

стых освоенных почв на покровных

|

|

дением простейшей проти-

|

|

суглинках на волнистой равнине с

|

|

воэрозионной агротехники

|

|

уклонами до 3°

|

|

|

|

2. Дерново-слабосмытые и средне

|

II-2

|

Целесообразно возделыва

|

|

подзолистые среднесуглинистые

|

|

ние зерновых и зернобобо

|

|

освоенные почвы в комплексах со

|

|

вых культур в травопольных

|

ф

•х

|

слабо- и среднесмытыми — 20-50%

|

|

севооборотах в системе

|

JJ

X

I

|

и слабоглееватыми —до 10% на

|

|

противоэрозионных мероп

|

о

S

|

покровных суглинках на волнисто

|

|

риятий. Исключается возде

|

со

о

|

увалистых равнинах с уклонами до

|

|

лывание пропашных куль

|

о.

о

|

7°

|

|

тур.

|

|

3. Дерново-подзолистые суглинис

|

III-3

|

Возможно возделывание

|

|

тые средне- и сильносмытые в

|

|

зерновых, зернобобовых

|

|

комплексе со слабоглееватыми и

|

|

культур и многолетних трав

|

|

глееватыми — 20-30% на холмисто

|

|

в почвозащитных севооборо

|

|

увалистых равнинах с уклонами до

|

|

тах в системе контурно

|

|

7°

|

|

мелиоративного земледелия.

|

Эрозионные

|

4. Мозаики дерново-подзолистых среднесуглинистых и песчаных почв слабо- и среднесмытых на ледниковых двучленных отложениях на волнисто-холмистой равнине.

|

IV

|

Возможно использование в качестве сенокосов и пастбищ

|

1

0

is

1

£ ш

|

1. Дерново-подзолистые среднесуглинистые в комплексе со слабоглее- ватыми и глееватыми до 50%, в том числе глееватыми до 10% на слабо дренированной равнине.

|

11-1

|

Возможно возделывание яровых зерновых, зернобобовых культур, однолетних и многолетних трав

|

5 о

>4 <*>

с;

о

С

|

Дерново-подзолистые тяжелосуглинистые в комплексах с глееватыми до 30%, глеевыми до 10% и слабог- лееватыми.

|

111-1

|

Можно использовать как сенокосы. Для более интенсивного освоения необходимо осушение.

|

Полугидроморф-

но-эрозионные

|

Комплексы дерново-подзолистых тяжелосуглинистых, дерново-подзолистых слабо- и среднесмытых с участием слабоглееватых и глеева- тых почв до 40%, в т. ч. глееватых до 20% и намытых до 10% на морене (холмистая равнина)

|

IV

|

Возможно использование как сенокосов и пастбищ.

|

Пол у гидроморфные

|

Дерново-подзолистые средне- тяжелосуглинистые глееватые и глеевые на покровных отложениях пологих понижений

|

111-1

|

Используются как сенокосы. Более интенсивное использование возможно при осушении.

|

|

Скачать 7.4 Mb.

Скачать 7.4 Mb.