1. Атеросклероз аорты. Атеросклероз

Скачать 2.9 Mb. Скачать 2.9 Mb.

|

|

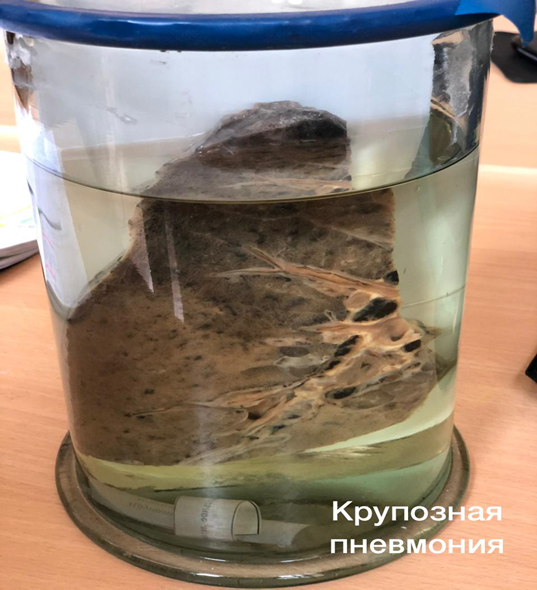

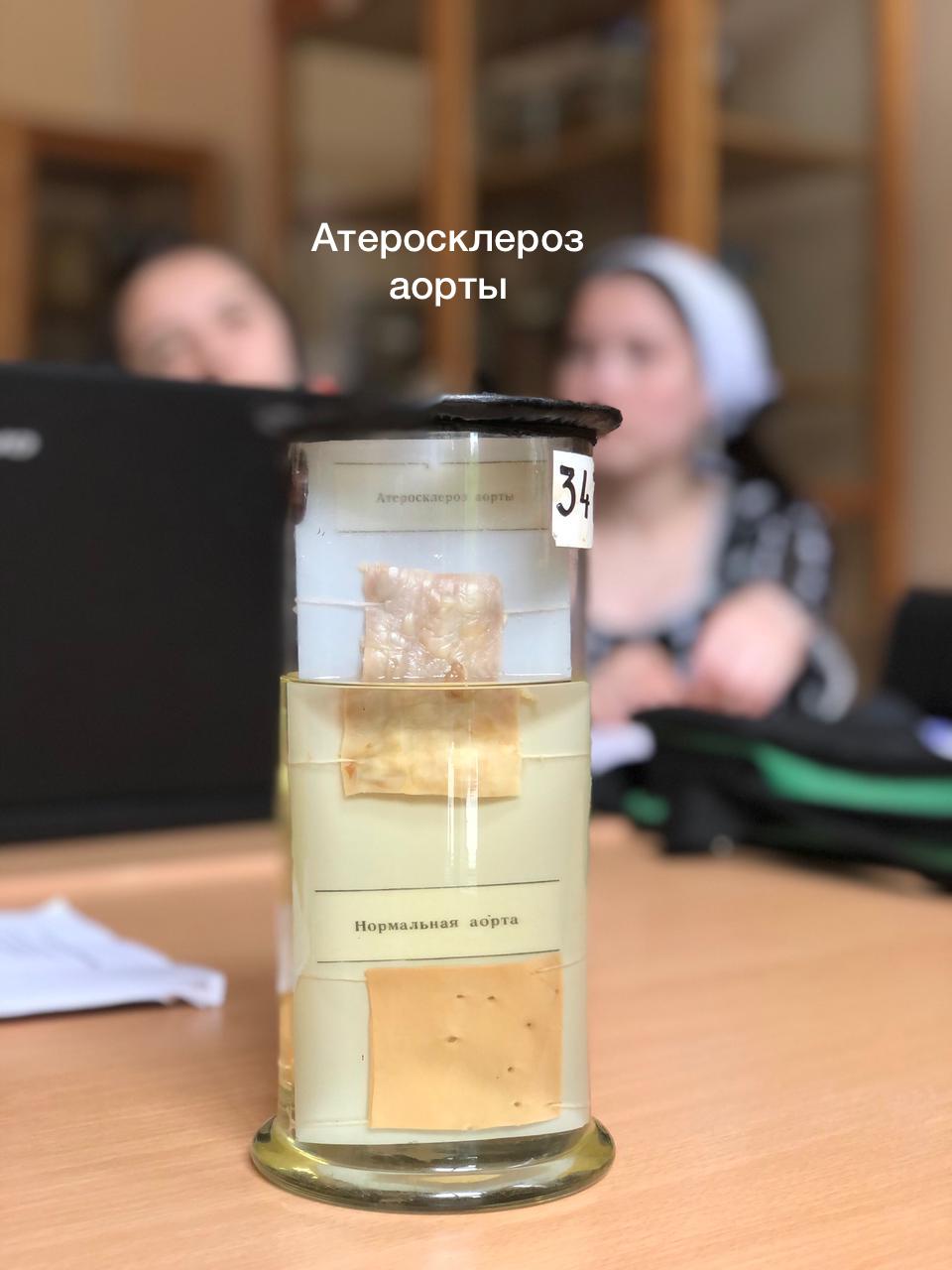

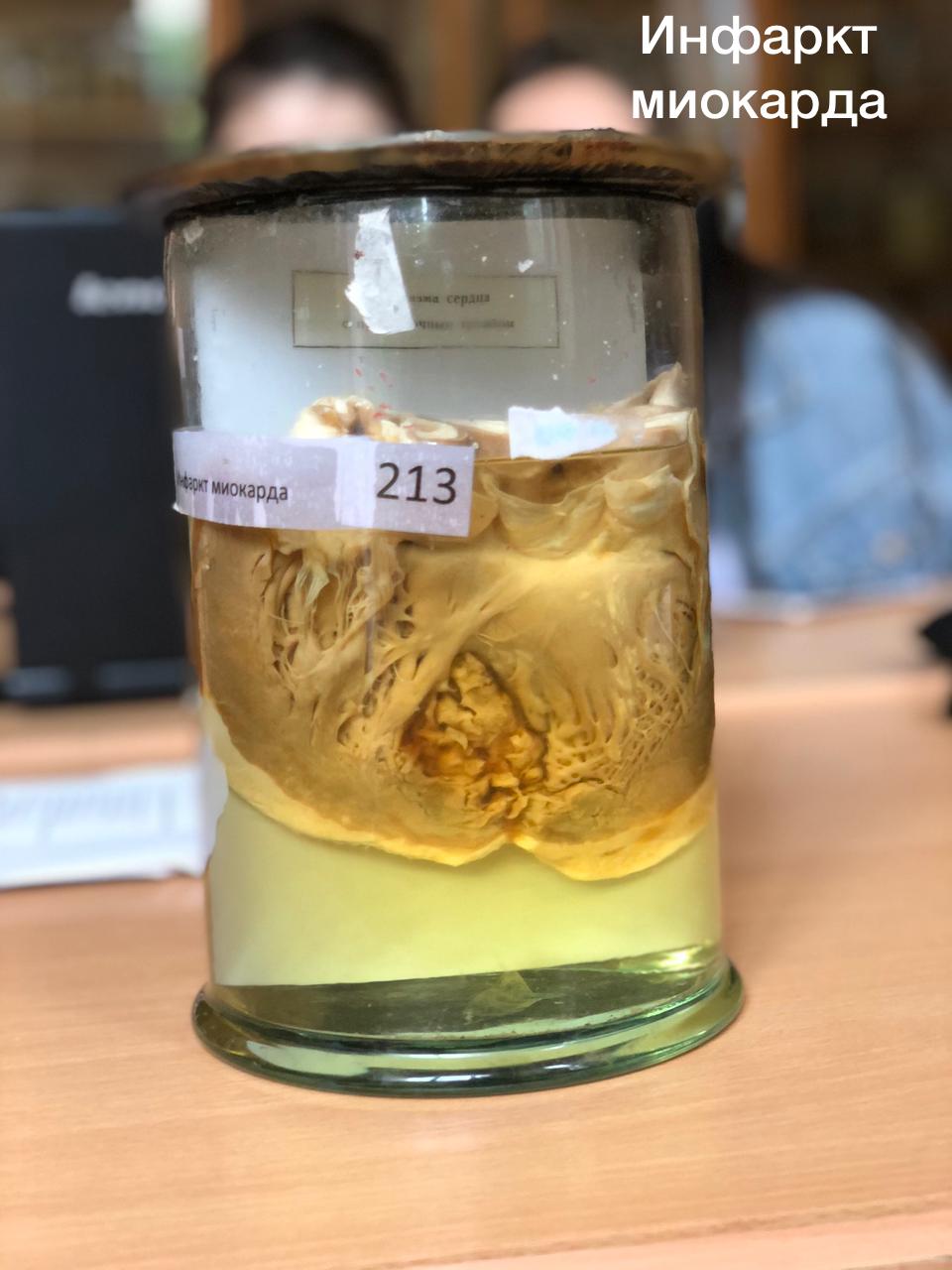

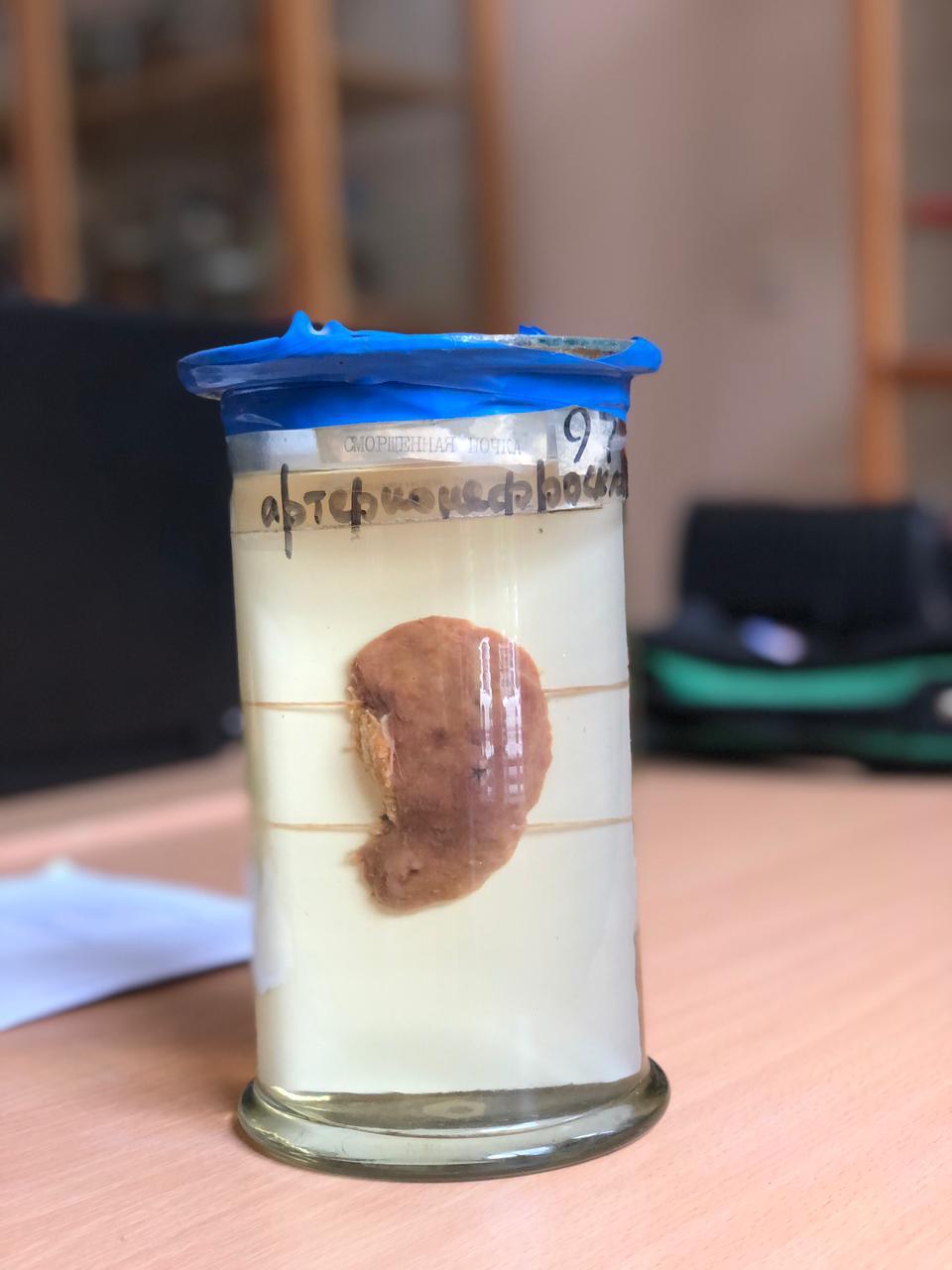

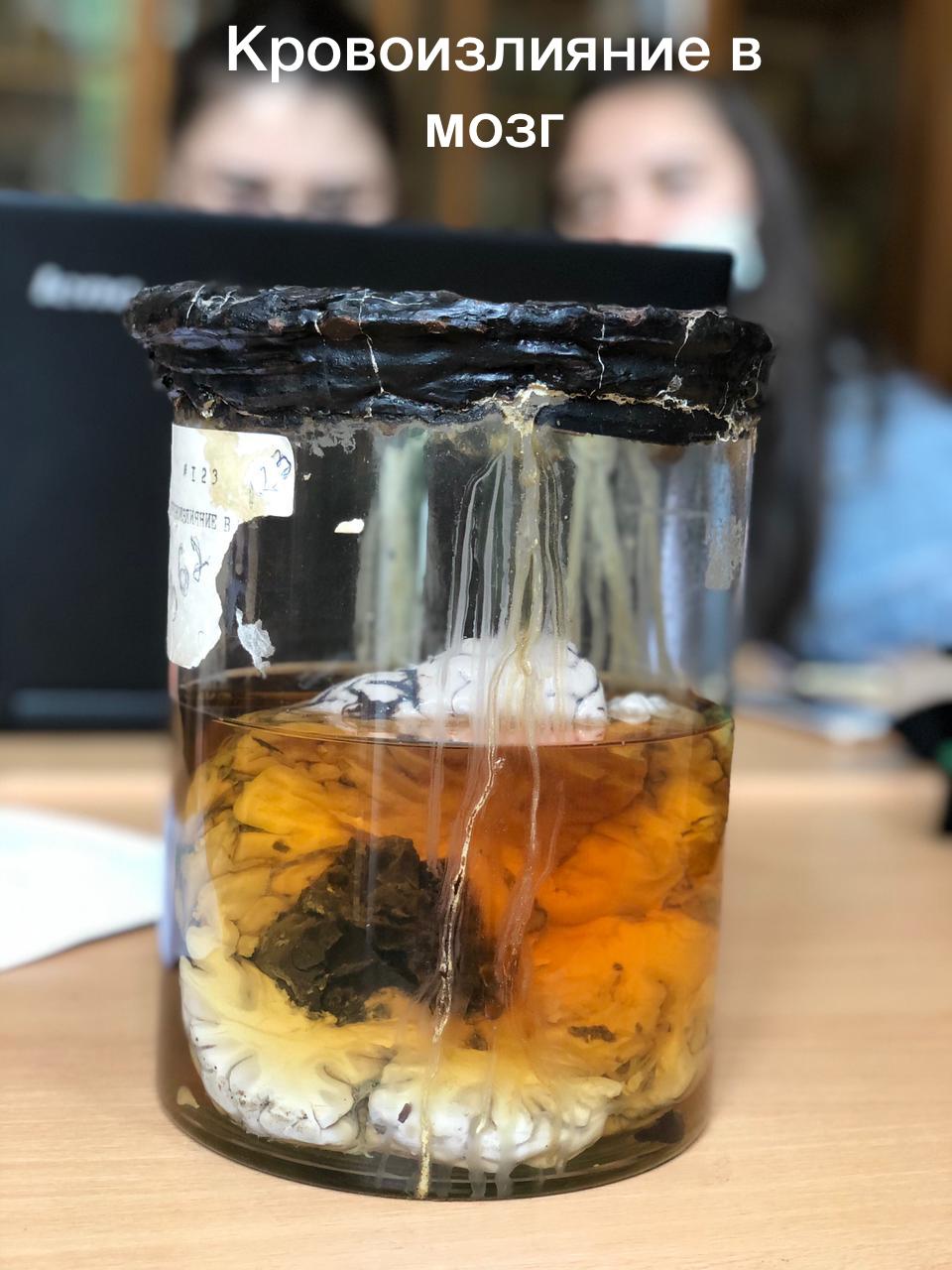

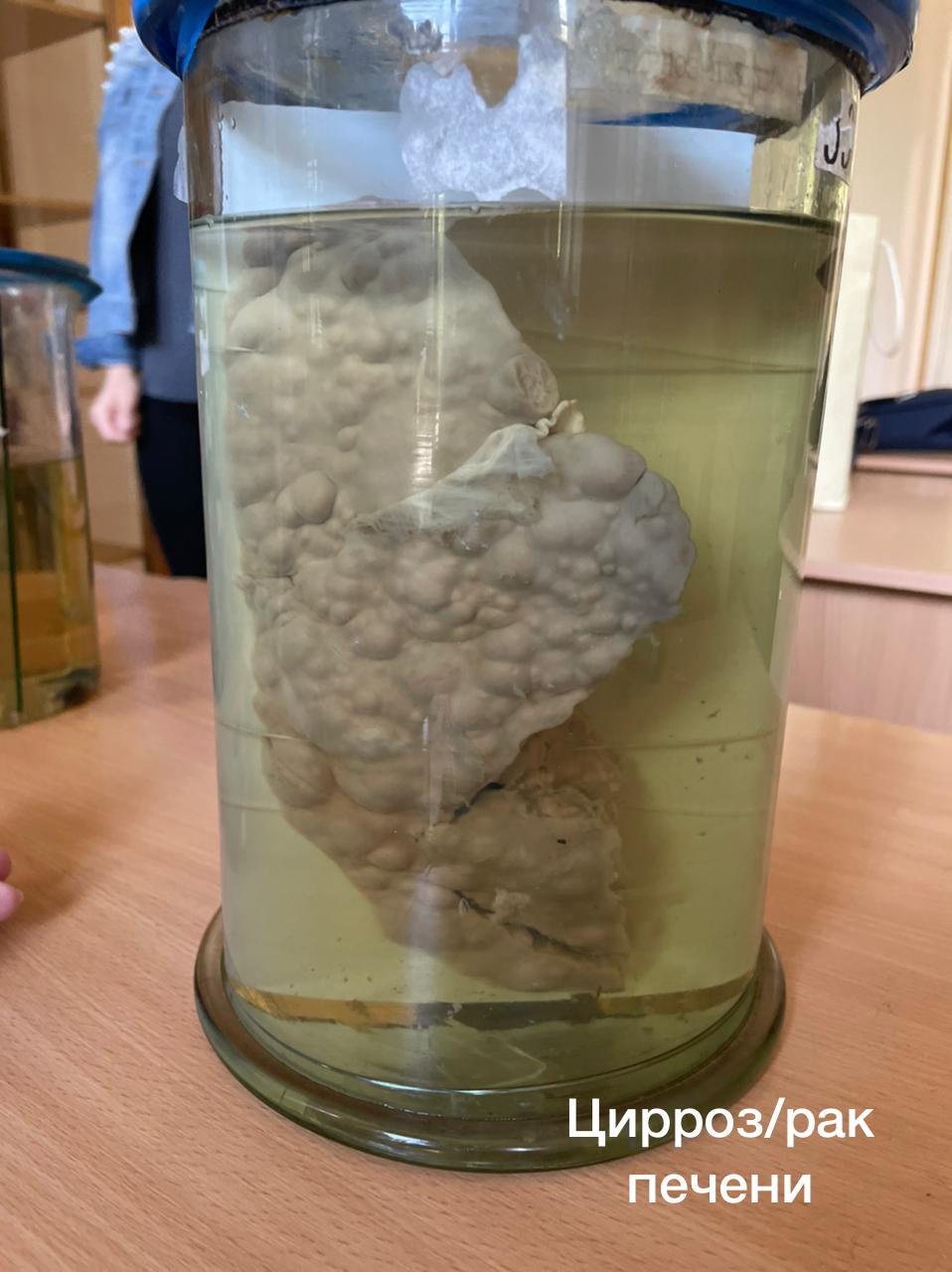

1. Атеросклероз аорты.  Атеросклероз - это хроническое заболевание, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обменов, характеризующееся пораженисм артерий мышечного и мышечно-эластического типов (аорта и крупные артерии) в виде очагового отложения во внутренней оболочке липидов и белков и реактивного разрастания соединительной ткани. Этиология атеросклероза: полиэтиологическое заболевание, связанное с влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Факторы риска атеросклероза: Гиперлипопротеинемия (гитерхолестеринемия) Ожирение и гиподинамия Артериальныые гипертензии повышение Стрессовые ситуации Наследственность Курение Гормональные факторы. Возраст. Вирусы Патогенез: повреждение эндотелия, повышение проницасмости (инфильтрация) интимы плазматическими липопротеидами, в ответ усиливается пролиферация гладкомышечных клеток и макрофагов, которые захватывают эти липопротеиды, цитоплазма их приобретает пенистый вид -ксантомные (жёлтые) клетки. Затем эти клетки синтезируют коллагеновые и эластические волокна, протеогликаны, затем новообразование сосудов, в центральном отделе - некроз, кровоизлияние, склероз, гиалиноз, отложения солей калыция. Макроскотические стадии: 1) Жировых полосок и пятен -в интиме сосудов определяются участки жёлтого цвета, не возвышающисся над поверхностью, не препятствующие кровотоку- обратимая стадия. 2) Фиброзных бляшек образования, придающие интиме бугристый вид и суживающие просвет сосуда (stenosis). 3) Осложнённых поражений тромбоэмболия, эмболия атероматозными массами, ансвризма, разрыв - кровотечение. 4) Кальциноз бляшки каменистой плотности, кровсносный сосуд режется с хрустом, не разворачивается, ломкий. плотные, желтовато-белье округлые, возвышающиеся - кровоизлияния, некроз, изъязвления, тромбоз, Микроскотические стадии: 1) Долипидная - по своей сути является мукоидным набуханисм. Мукоидный отёк способствует фиксации липопротеидов низкой и очень низкой плотности, белков, холестерина. 2) Липоидоз соответствует макроскопической стадии полосок и пятен. Окраска суданом 3. 3) Липосклероз - фибробласты и ксантомные клетки продуцируют элементы соединительной ткани, соответствует макроскопической стадии фиброзных бляшек. 4) Атероматоз-гиалиноз в покрышке бляшки + распад жиро-белковых комплексов и водокон 5) Изъязвление- разрушение покрышки бляшки, отторжение интимы 6) Атерокальциноз в стенке отложения солей кальция (окраска по Коссу), соответствует макроскопической стадии кальциноза. . Инфаркт миокарда.  Инфаркт миокарда (является острой формой ИБС) Причины: 1) тромбоз коронарных артерий на фоне атеросклероза, АГ, васкулита; 2) тромбоэмболия левых (функциональное напряжение сердца в условиях сниженного кровоснабжения, например, при атеросклерозе КАл): 5) стенозирующий атеросклероз КА; 6) анемии; 7) тяжелая гипоксия. Макро: инфаркт неправильной формы, белый с геморрагическим венчиком. Микро: определяется зона некроза, окруженная зоной демаркационного воспаления (отделяет некроз от сохранной ткани миокарда). В зоне некроза - коагуляционный некроз в центре и колликвационный некроз по периферии. Зона демаркационного воспаления в первые дни инфаркта представлена лейкоцитарным валом и полнокровными сосудами с диапедезом, а с 7—10-го дня — молодой СТК, постепенно замещающей зону некроза. Рубцевание инфаркта происходит к 6-й неделе. В течении инфаркта выделяют 2 стадии: некроза и рубцевания. Ишемические повреждения миокарда могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимые ишемические повреждения развиваются в первые 20—30 мин ишемии и в случае прекращения воздействия фактора, их вызывающего, полностью исчезают. Морфологические изменения обнаруживаются при электронной микроскопии. Необратимые ишемические повреждения начинаются после ишемии длительностью более 20—30 мин. В первые 18 ч морфологические изменения регистрируются только с помощью ЭМ (выявляются разрывы сарколеммы, отложения кальция в митохондриях, разрушение их крист, конденсация хроматина и появление гетерохроматина). В строме — отек, полнокровие, диапедез эритроцитов, краевое стояние полиморфноядерных лейкоцитов, которые можно наблюдать также и при световой микроскопии. После 18—24 ч ишемии формируется зона некроза, видимая микро- и макроскопически, т.е. формируется инфаркт миокарда. 3.Артериолонефросклероз  Нефросклероз— уплотнение и деформация (сморщивание) почек вследствие разрастания соединительной ткани Причина: При гипертонической болезни и симптоматических гипертониях сосудистые изменения ведут к развитию артериолосклеротического нефросклероза (нефроцирроза) или первичного сморщивания почек (первично-сморщенные почки), при атеросклерозе возникает атеросклеротический нефросклероз {нефроцирроз). Склероз и сморщивание почек могут развиваться не только первично в связи со склерозом почечных сосудов, но и вторично на почве воспалительных и дистрофических изменений клубочков, канальцев и стромы — вторичное сморщивание почек, или вторично-сморщенные почки. Наиболее часто вторичное сморщивание почек представляет собой исход хронического гломерулонефрита (вторичное нефритическое сморщивание почек), реже — пиелонефрита (пиелонефритическое сморщивание почек или почки), амилоидного нефроза (амилоидное сморщивание почек, или амилоидносморщенные почки), почечнокаменной болезни, туберкулеза почек, диабетического гломерулосклероза, инфарктов почек и др. Патологическая анатомия. При нефросклерозе почки плотные, поверхность их неровная, крупно- или мелкобугристая; отмечается структурная перестройка почечной ткани. При установлении природы и вида нефросклероза имеют значение характер сморщивания (мелкозернистое — при гипертонической болезни и гломерулонефрите, крупнобугристое — при атеросклерозе, пиелонефрите, амилоидозе) и процесс, который явился основой нефросклероза. 4. Кровоизлияние в мозг.  Кровоизлияние в мозг Делятся на субарахноидальные и паренхиматозные. Локализация может быть любой, но чаще в области подкорковых ядер. Причины и механизмы: 1) путём разрыва сосудов встречается при травмах (редко), при гипертонической болезни, врождённых и приобретённых аневризмах, в том числе при атеросклерозе; 2) путём просачивания при артериальной гипертензии, авитаминозах, сепсисе, ДВС-синдроме; 3) путём разъедания в опухоли. Макроскопически: по размерам могут быть точечные, геморрагическая инфильтрация, гематома. По цвету зависит от сроков: красный (оксигемоглобин), синеватый (восстановленный гемоглобин), бурый (ферритин, гемосидерин). Микроскопически ткань разрушена, пропитана кровью, а затем гемоглобиногенными пигментами. Изменения в сосудах (например, гиалиноз, фибриноидный некроз при гипертонической болезни). Благоприятным исходом является образование кисты с «ржавыми» стенками. Неблагоприятный исход-нагноение (редко). Осложнения: отёк мозга, вклинение ствола в большое затылочное отверстие, смерть. Прорыв гематомы в желудочковую систему с заполнением её кровью (rемоцефалия) смертельное осложнение. Значение зависит от локализации и размеров очага. При значительных размерах или вовлечении в процесс жизненно важных центров исход летальный. В других случаях выпадение конкретных моновых функций (зависит от локализации), которое в дальнейшем может быть частично или полностью восстановлено. Кровоизлияние- это частный вид кровотечения, при котором кровь пропитывает ткань. Виды: 1. Гематома-крупное кровоизлияние с нарушением целости ткани и образованием полости, заполненной кровью. 2. Геморрагическое пропитывание (инфильтрация) кровоизлияние с сохранением структуры ткани. 3. Кровоподтёк (синяк) плоское кровоизлияние в коже, подкожной клетчатке, слизистых оболочках. Кровоподтёк размерами до 2 см называется экхимоз. 4. Петехии - точечные кровоизлияния в коже, слизистых и серозных оболочках и внутренних органах. Множественные петехиальные, сливающиеся в более крупные кровоизлияния геморрагическая пурпура. Механизмы развития кровотечений: 1) Разрыв (haemorrhagia per rexin) возникает при травме, некрозе сосуда или сердца, наличии врождённой или приобретённой аневризмы и гипертонической болезни. 2) Разъедание (haemorrhagia реr diabrosin) или аррозивное кровотечение, появляется при разрушении всей толщи сосудистой стенки в результате действия ферментов или химических веществ (желудочный сок при язвенной болезни). Встречается при туберкулёзе, гнойном воспалении, злокачественных опухолях, некрозах внематочной беременности. 3 3) Просачивание (haemorhagia per diapedesin, oт греч. dia через, реdао скачу) выход крови из сохранённых сосудов микроциркуляторного русла при повышении проницаемости сосудистой стенки. Встречается при тяжёлой гипоксии, интоксикации, различных коагулопатиях, сепсисе, лейкозах, геморрагических диатезах. (Геморрагический диатез-это склонность к спонтанным кровоизлияниям в ответ на незначительное повреждение). Исходы кровоивлияния. Благоприятные: рассасывание крови, организация, инкапсуляция, киста с «ржавыми» стенками. Неблагоприятные: нагноение. Ревматический эндокардит Поражение сердца при ревматизме Для кардиоваскулярной формы ревматизма характерно развитие ревматического эндокардита. При сочетанном поражении эндокарда, миокарда и эпикарда говорят о ревматическом панкардите. При поражении эндо-и миокарда- о ревматическом кардите (ревмокардит). Эндокардит - воспаление эндокарда чаще клапанный, реже пристеночный (париетальный) и хордальный. Наиболее часто бывают поражены створки митрального клапана (65-70% ревмокардитов), реже - комбинированное поражение митрального и аортального клапанов (25%), реже только аортального. Изменения трехстворчатого и особенного клапанов легочного ствола чрезвычайно редки. Выделяют 4 связанных между собой вида ревматических эндокардитов: диффузный вальвулит, острый бородавчатый, фибропластический, возвратно-бородавчатый. Диффузный эндокардит (вальвулит Талалаева) характеризуется мукоидным набуханием соединительнотканной основы клапанов, эндотелий не поражен, в глубине створок возможно появление ашофф-талалаевских гранулем. При своевременно начатом лечении процесс обратим, структура клапана восстанавливается полностьюо. 2 Острый бородавчатый эндокардит сопровождается фибриноидными изменениями с некрозом соединительной ткани и эндотелия клапанов, что ведет к наложению на них тромбов. Тромбы мелкие, имеют вид бородавок, располагаются преимущественно по краю клапана и представлены в основном фибрином (белый тромб). Фибропластический эндокардит следствие двух предыдущих форм. Характерен склероз, гиалиноз створок клапана. Возвратно-бородавчатый эндокардит проявляется процессами дезорганизации соединительной ткани в склерозированных клапанах. Обязательный его компонент тромботические наложения (бородавки). Острый и возвратный бородавчатые эндокардиты могут осложняться тромбоэмболией сосудов больпого круга кровообращения с развитием инфарктов некроз эндотелия и селезенки, почек, головного мозга, миокарда, кишечника и гангреной конечности. Итак, при фибропластическом и возвратно-бородавчатом эндокардитах имеется порок сердца. Он представлен либо стенозом, либо недостаточностью клапанов. Наиболее часто встречается комбинация этих видов порока. В результате дистрофических изменений, склероза, гиалиноза и петрификации створки утолщаются, деформируются. Хорды клапанов утолщены, укорочены, склерозированы. Сворки клапанов подтянуты к папиллярным мышцам. Отверстие клапанов обычно резко сужено имеет вид "рыбьей пасти" или "пуговичной петли". Длительное существование порока приводит в конечном итоге к развитию острой или чаще хронической сердечно-сосудистой недостаточности, которые и являются причиной смерти больных. 6.Крупозная пневмония

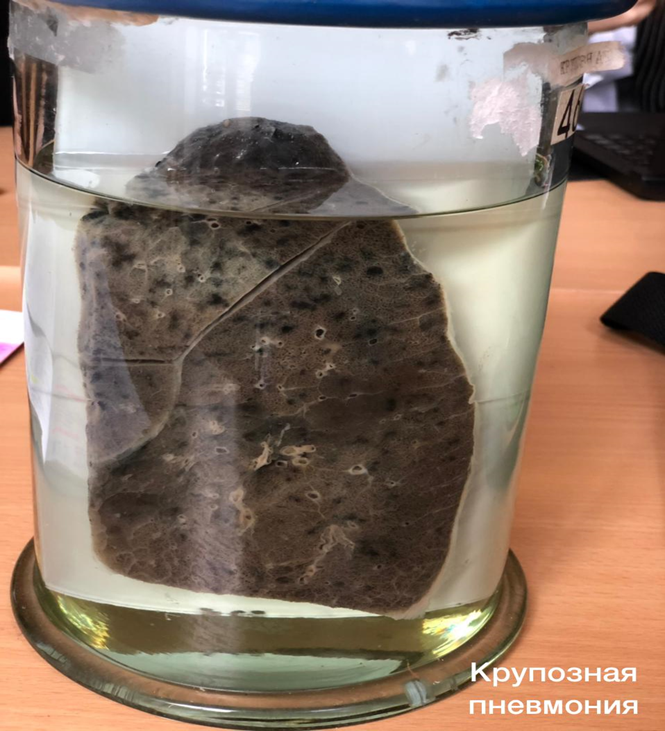

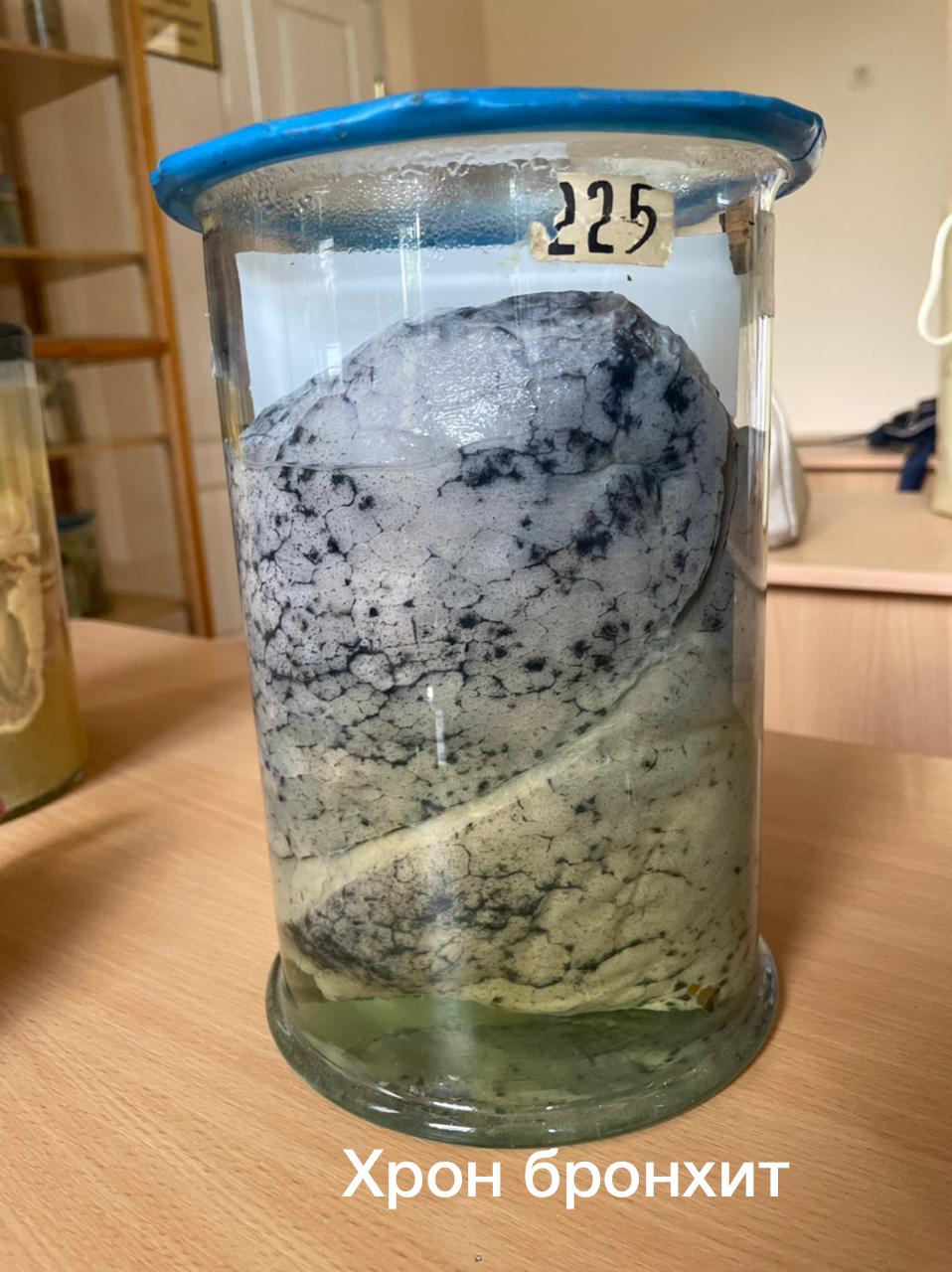

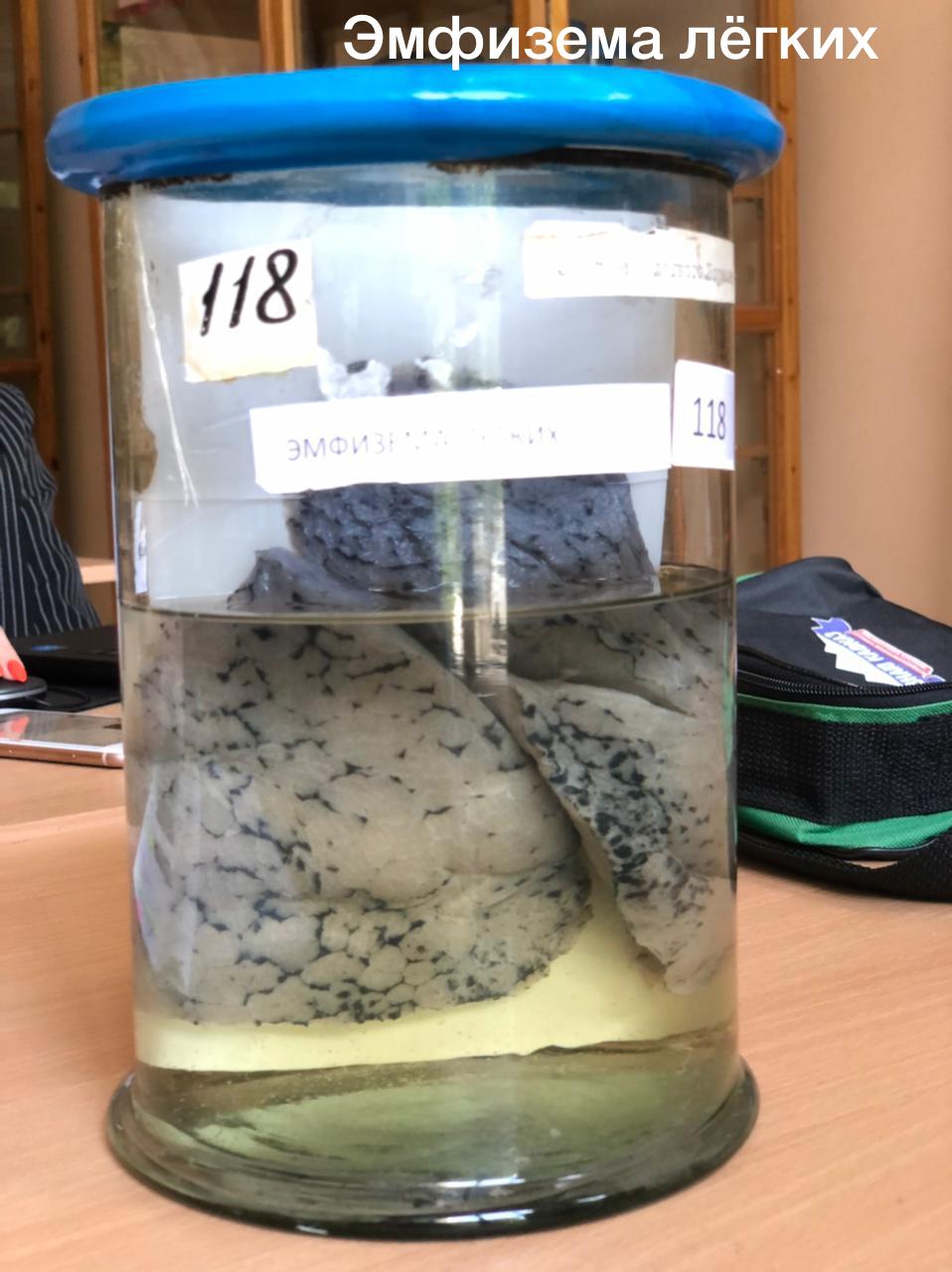

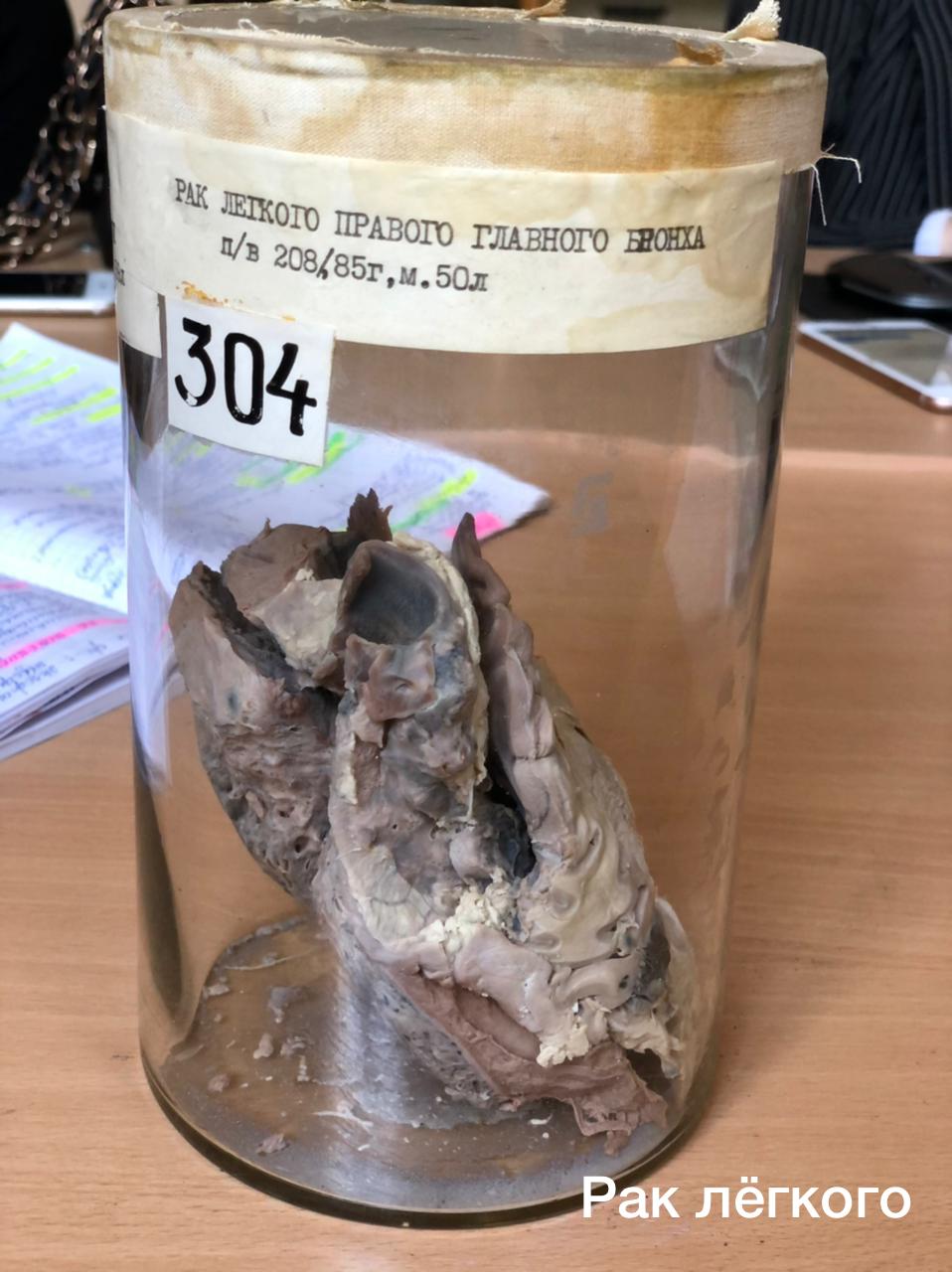

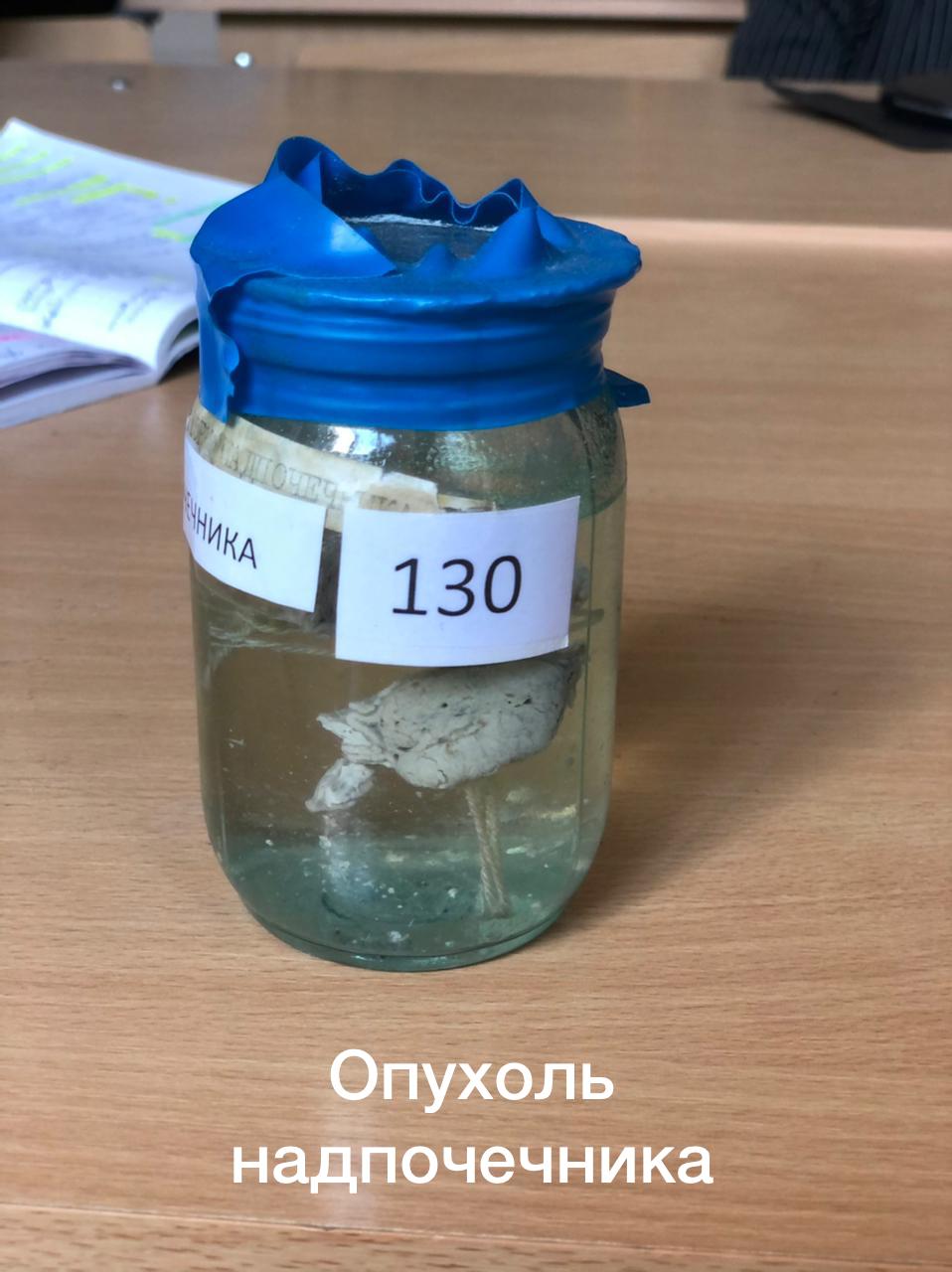

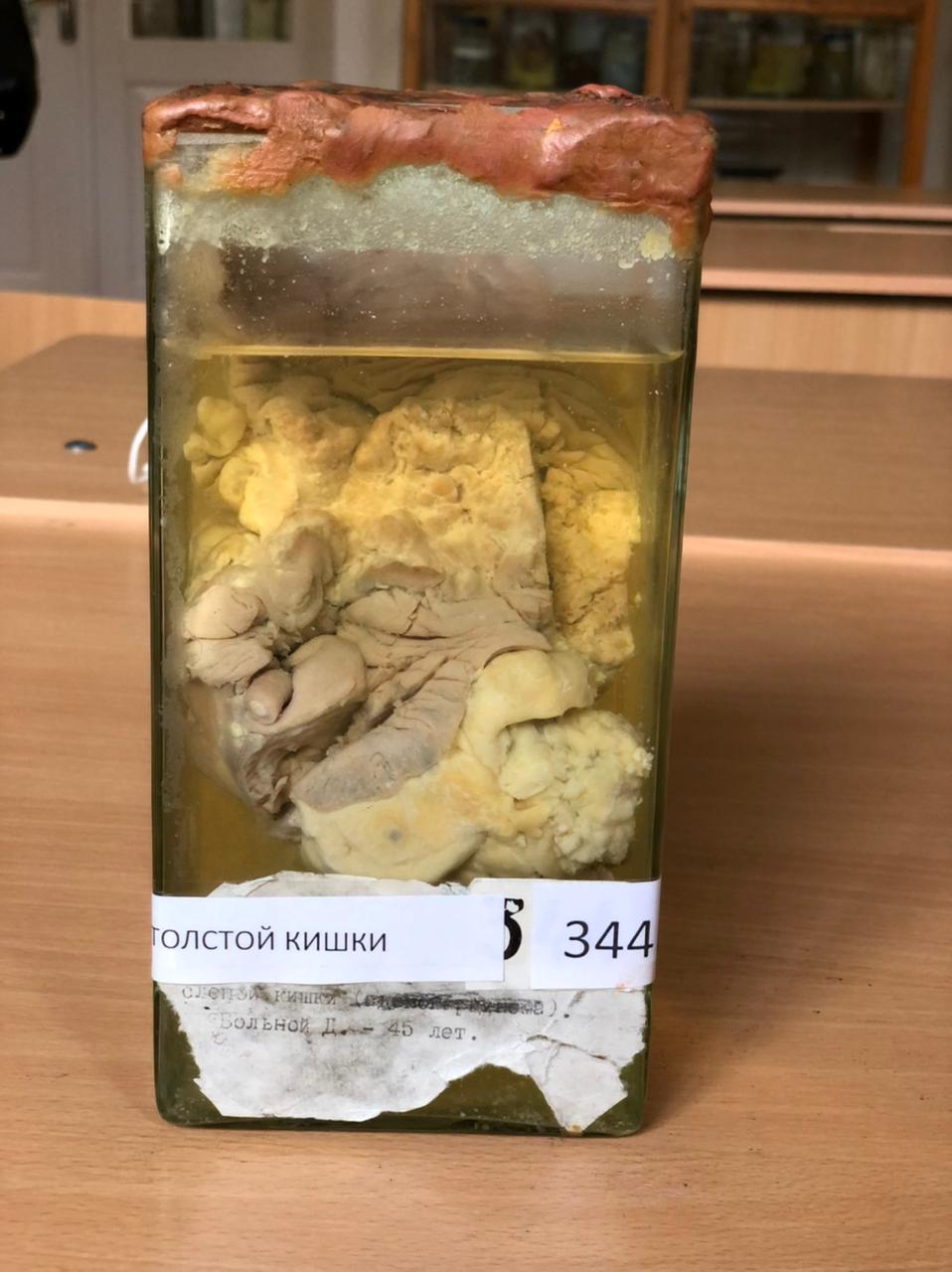

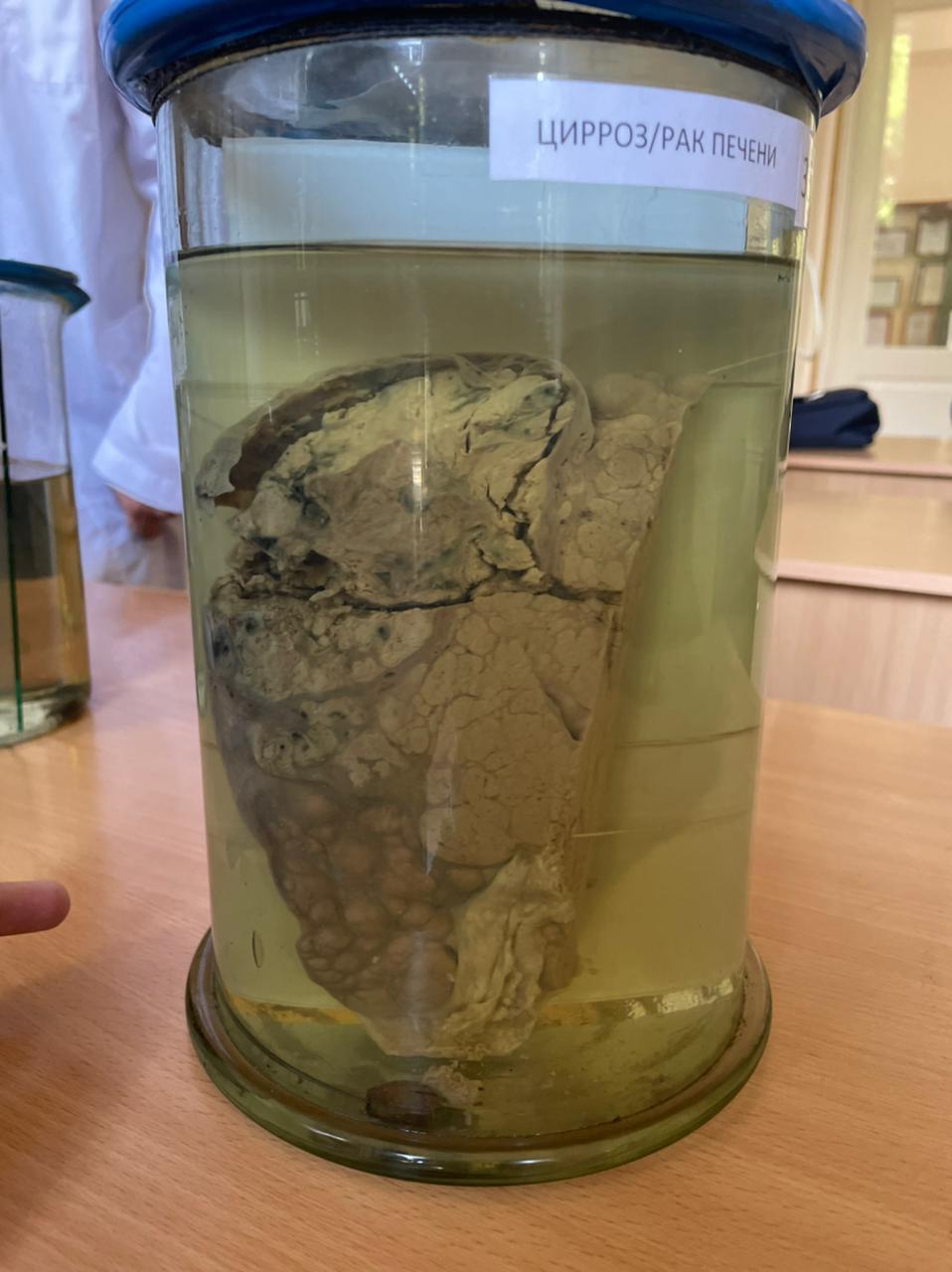

Крупозная пневмония Острое инфекционно-аллергическое воспаление лёгких.. Этология: пневмококки 1-3 типов, реже клебсиелла (палочка Фридлендера). Морфогенез: В начальной стадии происходит выраженная экссудация. Важную роль при этом играют гемолизины, гиалуронидаза и лейкоцидин, выделяемые пневмококками и усиливающие сосудистую проницаемость. Стадии: 1) Стадия прилива. 1-е сутки. Макроскопически уплотнение поражённой доли лёгкого. Микроскопически резкое полнокровие альвеолярных капилляров, отёк интерстиция, серозный экссудат в просвете альвеол. В экссудате большое количество возбудителя. Морфологически картина напоминает отёк лёгких. 2) Стадии красного опеченения (гепатизации) возникает на 2 день болезни. Макроскопически доля безвоздушная, плотная, красная, напоминает ткань печени. На утолщенной плевре наложения фибрина. Гистологически в альвеолах фибринозно-геморрагический (эритроциты) экссудат. 3) Стадия серого опеченения 4-6 день болезни. Макроскопически доля безвоздушная, увеличена в размерах, тяжёлая, плотная, на разрезе серая, на разрезе серая, поверхность разреза мелкозернистая. На плевре фибрин. Гистологически фибринозно-лейкоцитарный экссудат. 4) Стадия разрешения наступает на 9-11 день болезни. Происходит расплавление (нейтрофилами) и фагоцитоз (макрофагами), удаление по лимфатическим дренажам и его отделение с мокротой. В лёгком наступает полное восстановление структуры. Осложнения 1) Лёгочные – карнификация (от лат. carno - мясо) – организация экссудата. Абсцесс, гангрена, эмпиема плевры. Редко – респираторный дистресс синдром взрослых – острая дыхательная недостаточность. 2) Внелёгочные – распространение инфекции. Лимфогенно: гнойные медиастинит, перикардит. Гематогенно: менингит, абсцесс мозга, эндокардит, гнойный артрит, перитонит и др Хронический бронхит  Хронический бронхит-Это заболевание с гиперплазией бронхиальных желез и избыточной продукцией ими слизи. Характерен продуктивный кашель, по меньшей мере, в течение 3 месяцев ежегодно в течение двух лет и более. Является самым распространенным заболеванием лёгких. Этиология: курение, в том числе и пассивное. Профессиональные вредности - контакт с органическими, минеральными пылями и токсическими газами. Респираторные вирусные инфекции. Генетические факторы, например, муковисцидоз, "синдром неподвижных ресничек" – синдром Картагенера. Проживание в мегаполисе (смесь тумана, дыма и копоти). Классификация: выделяют простой и обструктивный, а также локальный и диффузный ХБ. Патогенез: нарушение дренажной функции, прежде всего мелких бронхов в результате длительного воздействия различных этиологических факторов. В стенке бронхов в ответ на повреждение возникает хронический слизистый или гнойный катар, патологическая регенерация (метаплазия), адаптивная гиперплазия слизи бокаловидными клетками и слизистыми железами. Возможно сочетание этих процессов с бронхиальной обструкцией. Морфология: Макроскопически стенки бронхов утолщены, окружены прослойками соединительной ткани, бронхи иногда деформированы. Просвет пересеченных бронхов "зияет", заполен вязким слизистым или слизисто-гнойным экссудатом. Возможна бронхоэктазия (расширение). Гистологически: хроническое воспаление бронхиальной стенки с гиперплазией бокаловидных клеток и слизистых желез, в стенке бронхов выраженная клеточная инфильтрация, фиброз, атрофия, мышечного слоя. Различают: 1) катаральный; 2) катарально-гнойный; 3) полипозный; 4) деформирующий бронхит. Осложнения: бронхопневмонии, эмфизема, бронхоэктазы, пневмофиброз, которые ведут к дыхательной и сердечной недостаточности; рак лёгкого. 8.Эмфизема лёгких  Эмфизема лёгких-Это синдром, связанный со стойким расширением воздухоносных пространств дистальнее терминальных бронхиол и, как правило, нарушением целости альвеолярных перегородок. Виды эмфиземы: хроническая обструктивная, хроническая очаговая (перифокальная, рубцовая), викарная, старческая, идиопатическая и межуточная. Этиология: приобретенной хронической обструктивной эмфиземы в основном совпадает с этиологией хронического бронхита, в большинстве случаев предшествующего ей. Морфология: Макроскопически- лёгкие увеличены в размерах, прикрывают своими краями органы переднего средостения, вздутые, бледные, мягкие, при вскрытии грудной полости не спадаются, при разрезе слышен хруст (плюс картина хронического бронхита). Гистологически- расширение и уплощение альвеол, истончение альвеолярных перегородок, разрушение эластических волокон, нарушения альвеолярно-капиллярного кровотока, склероз. Различают следующие варианты: •Центроацинарная эмфизема. •Панацинарная эмфизема. •Парасептальная эмфизема. •Иррегулярная эмфизема. Осложнения – респираторный (газовый) ацидоз и кома; правожелудочковая сердечная недостаточность, массивный коллапс лёгких в связи со спонтанным пневмотораксом. 9.Рак лёгкого  Бронхогенная карцинома - одна из наиболее фатальных опухолей человека. В 75% случаев её диагностируют на поздних стадиях, когда радикальное лечение уже невозможно. Даже после радикального комплексного лечения выживаемость пациентов чрезвычайно низкая. Этиология: в 98% случаев связана с воздействием экзогенных канцерогенов (курение, профессиональные факторы, радиация) и только в единичных случаях с генетическими причинами. Предраковые процессы - дисплазия, метаплазия, атипическая аденоматозная гиперплазия бронхогенного эпителия, часто возникающие на фоне пневмосклероза. Морфогенез периферического рак лёгкого связан с наличием рубцов. В рубце возможно депонирование канцерогенов, а также местная гипоксия и иммуносупрессия, что нарушает равновесие между процессами пролиферации и дифференцировки эпителия. Классификация. 1) По локализации: •прикорневой (центральный), исходящий из стволового, долевого и проксимальной части 4 сегментарного бронха; •периферический - из бронхов меньшего калибра, бронхиол и альвеол; •смешанный (массивный). 2) По характеру роста: •экзофитный (эндобронхиальный); •эндофитный ((перибронхиальный). 3) По макроскопической картине: •бляшковидный •полипозный •эндобронхиальный •диффузный •узловатый •разветвленный •узловато-разветвленный •полостной •пневмониеподобный. 4) По гистогенезу: •плоскоклеточный (высоко-, умеренно и низкодифференцированный); •мелкоклеточный (овсяноклеточный и комбинированный); •аденокарцинома (ацинарная, сосочковая, бронхиоло-альвеолярная, солидная с продукцией слизи); •крупноклеточный (гиганоклеточный, светлоклеточный); •железисто-плоскоклеточный; •карциноидная опухоль; •рак бронхиальных желёз (аденоидно-кистозный, мукоэпидермоидный и др.). Для дифференцировки гистологических форм необходимы гистологическое и иммуногистохимическое исследование, без которого диагностическая ошибка может достигать 40%. Метастазирование сначала лимфогенное - прикорневые лимфоузлы. Позже – в бифуркационные, паратрахеальные, медиастинальные и шейные лимфоузлы. Возможен карциноматоз лёгких, плевры, перикарда и брюшины. Гематогенно опухоль может метастазировать в печень, кости, надпочечники, головной мозг. Опухоль надпочечника  Опухоль надпочечников — это патологический рост ткани надпочечников (коркового или мозгового слоя), в составе которой возникли изменившиеся клетки, ставшие атипичными в плане дифференцировки, характера роста и продукции гормонов. Делятся на опухоли коркового и мозгового слоя. Доброкачественные опухоли коркового слоя (аденомы) обычно гормонально активные: 1) Светлоклеточная аденома-альдостерома. Берёт начало из клеток клубочковой зоны. Макроскопически обычно определяется одиночный светло-жёлтый узел с чёткой границей диа- метром до 2см. Гистологическая картина: состоит из светлых крупных клеток, содержащих липиды. Проявляется синдромом Конна: гипернатрийемия, гипокалиемия, артериальная гипер- тензия, мышечная слабость, полиурия, гипокалиемическая сер- дечная недостаточность, парестезии, судороги, нарушение толе- рантности к глюкозе. 2) Темноклеточная аденома-андростерома. Берёт начало из клеток сетчатой зоны, Состоит из мелких тёмных клеток. У девочек выявляют урогенитальный синус, гипертрофию клитора, атрофию матки, атрофию и склерокистоз яичников; у мальчиков: макро- пенис, атрофия сперматогенного эпителия, гиперплазия клеток Лейдига; у обоих полов-эксикоз, артериальная гипертензия. Кортикоэстрома- феминизирующая опухоль надпочечников. 3) Смешанноклеточная аденома начало из клеток пучковой зоны. Состоит из светлых и тёмных клеток - проявляется повышением выработки кортикоидов (синдром Иценко-Кушинга Злокачественная опухоль коркового слоя - адренокортикальный рак встречается очень редко. Опухоли мозгового слоя-феохромоцитома, обычно одиночный узел серо-красный или бурого цвета (пигмент энтерохром). Построена из полиморфных клеток, которые выделяют большое количество катехоламинов, что проявляется злокачественной артериальной гипертензией. Характерны также гипергликемия, диспепсия, нарушения свёртывания крови, может развиться ка- техоламиновый шок или острая сердечная недостаточность (ме- таболические некрозы миокарда). Может протекать бессимптомно. Злокачественная феохромоцитома (феохромобластома) отличается выраженным клеточным атипизмом. Злокачественные опухоли, развивающиеся из эпителия, называются «рак» или саncer или сагсіinoma. Различают: 1) «рак на месте»-сагсinoma in situ 2) Плоскоклеточный (эпидермальный) с ороговением и без ороговения 3) Железистый (аденокарцинома) 4) Слизистый (коллоидный)) 5) Недифференцированный - солидный -мелкоклеточный - фиброзный (скирр) - медуллярный (мозговидный) При раке обычно первые метастазы появляются в регионар- ных лимфоузлах, затем развиваются отдалённые лимфогенные, и, наконец, гематогенные метастазы, чаще всего в лёгких, печени, костном и головном мозге. Рак толстой кишки   Предраковые процессы: полипы, неспецифический язвенный колит (НЯК). Полипы (аденомы) бывают тубулярные, ворсинчатые, тубуловорсинчатые. Аденомы возникают спонтанно, чаще у лиц старше 50 лет. Известна семейная предрасположенность. Злокачественная трансформация полипов занимает в среднем 7-12 лет. Локализация опухоли в толстой кишке встречается любая, чаще всего – в прямой и сигмовидной, реже – печёночный и селезёночный углы. По характеру роста макро- ▪ Экзофитные формы: бляшковидный, полипозный, грибовидный. ▪ Эндофитные формы: язвенный, диффузно-инфильтративный. ▪ Переходная: блюдцеобразный рак. Опухоли правых (проксимальных) отделов чаще растут экзофитно, имеют полипозную и грибовидную форму, не вызывают непроходимости. Эти опухоли часто кровоточат, что проявляется меленой и ведёт к анемии; диагностируются рано. Опухоли левых (дистальных) отделов имеют тенденцию к эндофитному, чаще циркулярному росту, что приводит к стенозу просвета кишки в виде «кольца для салфетки». Выше стеноза развивается гипертрофия мышечного слоя стенки кишки, затем атония, расширение просвета и кишечная непроходимость. Гистологические варианты: 1) Аденокарцинома(высоко-,умеренно-,низкодифференцированная) 2) Слизистый рак 3) Перстневидно-клеточный рак 4) Плоскоклеточный 5) Железисто-плоскоклеточный 6) Недифференцированный 7) Неклассифицируемый Метастазирование. Лимфогенно: лимфоузлы брюшной полости, малого таза, забрюшинные. Гематогенно: печень, головной мозг, лёгкие, кости, яичники, сальник. Имплантационные: прорастание брюшины и соседних органов – мочевого пузыря, тонкой кишки, яичников, матки, влагалища, предстательной железы, семенных пузырьков. Осложнения: кровотечение, некроз опухоли, перфорация, перитонит, кишечная непроходимость, кахексия. Цирроз/рак печени   Цирроз печени Это хроническое полиэтиологическое прогрессирующее заболевание. Характеризуется диффузным разрастанисм соединительной ткани и формированисм узлов-регенератов (ложных долек), т.е. перестройкой архитектоники печени (нарушением её балочного и долькового строения). Классификация (наследственные) - болезнь Вильсона-Коновалова, недостаточность а-антитрипсина, гемохроматоз и др. и приобретённые. По этиологии; установленной, спорной и неясной. Приобретённые циррозы установленной этиологии делится на токсический (чаще алкогольный), инфекционный (чаще вирусный), билиарный, обменно-алимснтарный (голодание), дисциркуляторный (при застойной сердечной недостаточности), смешанного генеза. Клинико-морфологические формы цирроза печени 1) Постнекротический 2) Портальный 3) Билиарный (первичный при неясной причине застоя желчи) и вторичный- имеется чёткая причина холестаза, например, ЖКБ). 4) Смешанный сложна. По происхождению различают циррозы врождённые, Морфологня, Макроскотически различают: 1) Крупноузловой (макронодулярный) цирроз печени- печень чаще уменышена, реже нормальных размеров. Узлы от 0,3 до 5 см в диаметре, прослойки между ними широкие, как рубцы, неправильной формы. Развивается обычно в исходе массивного некроза печени. 2) Мелкоузловой (микронодулярный) цирроз печени - узлы-регенераты одинаковых размеров 1- Змм, перегородки одинаковой ширины, тонкие, псчень нормальных размеров или даже увеличена. Частая причина -алкоголизм, обструкция желчевыводящих путей, нарушения кровообращения и пр. 3) Смешанный. 2 4) Неполный септальный цирроз печени. Эта форма одна из ранних стадий цирроза. Типичных ложных долек нет, печень нормальных размеров или незначительно увеличена, признаки регенерации выражены умеренно, соединительнотканные прослойки тонкие, неполные фиброзные перегородки, слепо заканчиваются в парсихиме. Гистологически различают монолобулярный, мультилобулярный и смешанный. Монолобудярный узлы регенераты состоят из части одной, раздробленной на фрагменты дольки. Макроскопически мелкоузловой. Мультилобулярный узлы-регенераты состоят из фрагментов нескольких долек. Макроскопически - крупноузловой. Течение цирроза печени. Сроки формирования зависят от этнологии, например, при врождённой атрезии желчевыводящих путей -несколько месяцев, вирусный и вторичный билиарный 5-15 лет, при гемохроматозе сщё медленнее. Возможны длительные ремиссии и стабилизация процесса. Лечение симптоматическое или пересадка печсни. Осложнения: печёночно-клеточная недостаточность, псчёночная энцефалопатия и гепаторенальный синдром, рак печени, инфекционные осложнения- пневмония, спонтанный перитонит при асците, сепсис, геморрагический синдром, желтуха. Синдром портальной гипертензии: асцит, спленомегалия, портокавальные анастомозы (их три: верхний это вены нижней трети пишевода и кардиального отдела желудка, средний - это вены вокруг пушка, «толова медузы», нижний ректальные вены). Возможно кровотечение из варикозно расширенных вен, тромбоз брыжеечных вен с развитием венозных инфарктов кишечника, асцит-перитонит. |