1 билет Понятие уголовного закона и его структура. Уголовный закон

Скачать 5.79 Mb. Скачать 5.79 Mb.

|

|

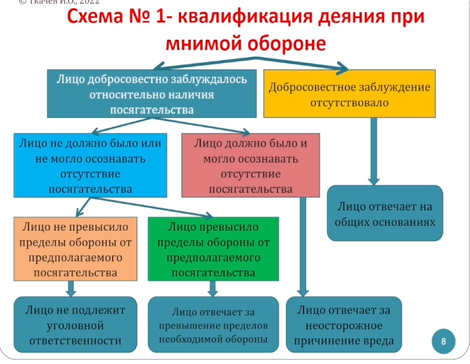

Признаки спец-го субъекта указываются в диспозиции ст Особенной части УК РФ, поэтому характеризует именно исполнителя как лицо, выполняющее объективную сторону. Сложное соучастие в пр-ях со спец-м исполнителем возможно со стороны лиц, не обладающих признаками спец. исполнителя. Простое соучастие в пр-х со спец. исполнителем: если признаки спец. исполнителя характеризуют прошлую противоправную деят-сть и явл.: обяз-ми, то простое соучастие невозможно квалифицирующим, то простое соучастие возможно, но признак, характеризующий прошлую противоправную деят-сть, вменяется только его носителю если признаки спец. исполнителя характеризуют особое эмоциональное состояние лица в момент соверш-я пр-я, то просто соучастие возможно только со стороны лиц, находящихся в таком же состоянии если признаки спец-го исполнителя характеризуют правовое положение (статус) исполнителя, то простое соучастие возможно только в том случае, если деяние, образующее объективную сторону, состоит из нескольких действий/бездействий, часть которых можно выполнить в отсутствие указанных признаков Если простое соучастие в пр-х со спец-м субъектом невозможно, то лицо, не обладающее соответствующими признаками и выполнившее объективную сторону, отвечает: если имеется общая норма, описывающая состав без признаков спец исполнителя - по общей норме если общая норма отсутствует - как организатор, подстрекатель или пособник в соверш-ии пр-я со спец-м исполнителем Самостоятельный характер отв-сти соучастников проявляется в след-м: Для привлечения к уг. отв-сти каждый из соучастников должен лично совершить действия, указанные в ст. 33 УК РФ Соучастники пр-я отвечают только за такие действия исполнителя, которые охватывались их умыслом Освобождение от уг-й отв-сти и наказания одного из соучастников не влечет осв-ния от уг-й отв-сти и наказания другого соучастника Признаки состава пр-я, характеризующие прошлую противоправную деят-сть лица, а также его эмоциональное состояние в момент соверш-я пр-я, вменяются только носителю указанного признака и не вменяются другим соучастникам пр-я Добровольный отказ одного из соучастников не искл-т уг. отв-сти других соучастников Индивидуализация отв-сти соучастников пр-я: пределы отв-сти соучастников в пределах санкции ст-и Особенной части УК РФ опр-тся (ч 1 ст 34 и ч 1 ст 67 УК РФ): характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении пр-я значением этого участия для достижения цели пр-я его влиянием на характер и размер причиненного или возможного вреда смягчающие или отягчающие обст-ва, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику (ч 2 ст 67 УК РФ) специальные правила назначения наказания, подлежащие применению к одному из соучастников, не распространяются на других 40. Эксцесс исполнителя и его виды. Эксцесс соучастника - соверш-е одним из соучастников деяния, не охватывающегося единым умыслом других соучастников пр-я УК РФ в ст. 36 указывает только на эксцесс исполнителя, но в доктрине уг. права допускается эксцесс и других соучастников пр-я Виды и правила квалификации:

41. Добровольный отказ соучастников. Добровольный отказ соучастника пр-я: Добровольный отказ может иметь место до окончания пр-я исполнителем (соисп-м), то есть (по общему правилу) после совершения организатором, подстрекателем и пособником собственных действий, указанных в ст. 33 УК РФ Исполнитель может отказаться от совершения пр-я путем действия или бездействия При добровольном отказе единственного исполнителя деяния остальных соучастников квалифицируются как приготовление к пр-ю (неудавшееся соучастие) При добровольном отказе одного из соисполнителей сущ-т несколько точек зрения: - исполнитель, отказавшийся от соверш-я пр-я исполнитель не подлежит уг. отв-сти только в том случае, если предотвратил совершение пр-я остальными соисполнителями - если один из соисполнителей отказался от соверш-я пр-я на стадии приготовления, то другой соисполнитель отвечает за пр-е, совершенное в одиночку, а если отказ имел место на стадии покушения - то за пр-е, совершенное в соучастии Организатор, подстрекатель и интеллектуальный пособник могут добровольно отказаться от соверш-я пр-я только путем действия. Физический пособник - путем действия или бездействия. При этом бездействие возможно только до выполнения им своей функции Организатор и подстрекатель при добровольном отказе не подлежат уг. отв-сти, если предотвратили доведение пр-я исполнителем до конца. В противном случае добровольный отказ учитывается в качестве смягчающего обстоятельства Пособник не подлежит уг. отв-сти, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение пр-я (пособник должен изъять свой вклад в совершение пр-я) 42. Прикосновенность к преступлению и ее виды. Прикосновенность к пр-ю - это деят-ть, которая хотя и связана с соверш-м пр-я, но не явл-тся соучастием в нем. Прикосновенностью признается умышленное деяние, связанное с преступным действием другого лица, но не способствующее его соверш-ю. Прикосновенность характеризуется тем, что в действиях лица привлеченного к соучастию в пр-и после его соверш-я нет причинной связи между умыслом и действиями основных соучастников и лица, привлеченного к соучастию в пр-и после его совершения, то есть данное лицо при возникновении умысла на соверш-е группового пр-я в число соучастников не входило. Например, лицо совершило кражу и, боясь быть задержанным с похищенными вещами, встретив своего знакомого, просит его взять на хранение похищенное имущество. Виды прикосновенности: заранее не обещанное укрывательство преступления (ст. 20 УК); Укрывательство пр-я — это активная деят-ть лица по сокрытию преступника, средств и орудий совершения пр-я, его следов или предметов, добытых преступным путем. Причем речь идет только о заранее не обещанном укрывательстве. С субъективной стороны оно совершается с прямым умыслом. Субъект – лицо, достигшее 16 лет. Н-р, убийца в окровавленной одежде после совершения пр-я пришел к своему знакомому и, рассказав о случившемся, попросил его дать ему другую одежду, а окровавленную сжечь, что его знакомый и сделал. Перед нами заранее не обещанное укрывательство как преступника, так и следов пр-я. Такой укрыватель несет отв-ть по ст. 186 УК. Если же такое укрывательство было обещано до начала или в процессе совершения пр-я, но до его окончания, то оно, как мы уже знаем, рассматривается как соучастие в пр-и в виде пособничества. недонесение (или недоносительство) о преступлении (ст. 21 УК); Недонесение (недоносительство) заключается в несообщении лицом органам власти о достоверно известном готовящемся или уже совершенном пр-и. Недонесение, в отличие от укрывательства — деят-ть пассивная (так называемое чистое бездействие). Поскольку укрывательство в качестве одного из своих элементов включает в себя и недонесение о том пр-ии, которое укрывается, оно (укрывательство) поглощает собой недонесение и лицо в таких случаях отвечает лишь за укрывательство пр-я. И укрывательство, и недонесение влекут уг-ю отв-ть лишь в случаях, строго указанных в законе; они возможны только в отношении конкретного пр-я, характер которого известен укрывателю или недоносителю. Лицо должно достоверно знать, что совершено конкретное преступление и какое именно. попустительство преступлению. Попустительство заключается в том, что лицо, которое обязано было и могло воспрепятствовать совершению пр-я, такому пр-ю не препятствует и поэтому оно совершается. В Общей части УК не установлена отв-ть за попустительство. С субъективной стороны пр-е совершается умышленно. Вопрос об отв-сти за попустительство по действующему праву решается двояким образом: если оно было заранее обещано, то становится пособничеством, ибо такое попустительство есть не что иное, как устранение препятствий к совершению преступления; заранее же не обещанное попустительство образует собой в случаях, предусмотренных Особенной частью УК, должностное преступление (злоупотребление служебным положением — ст. 165 УК, халатность — ст. 167 УК + ст 285). 43. Понятие, общие признаки и виды обст-в, исключающих преступность деяния. Обст-ва, исключающие пр-сть деяния (ОИПД) - это обст-ва, при наличии которых причинение вреда охраняемых уг. законов общ-м отн-м признается общественно полезным или общественно нейтральным и не считается пр-м Признаки: совершенное лицом деяние формально содержит все признаки состава пр-я деяние совершается при описанных в законе обст-вах, наличие которых делает его общ-но полезным или общ-но нейтральным для указанных обст-в в законе описаны условия правомерности причинения вреда, при соблюдении которых лицо не подлежит уг-й отв-сти нарушение лицом указанных условий правомерности влечет уг-ю отв-сть по привилегированной норме (при ее наличии) либо при наличии смягчающих обст-в Правовая природа ОИПД (точки зрения): исключают признак противоправности, так как причинение вреда при описанных обст-вах является правомерным поведением исключают признаки виновности исключает признак общ-й опасности искл-т наличие состава пр-я Юридическое значение ОИПД: лицо не подлежит уг. отв-сти, поскольку содеянное не явл. пр-м 44. Необходимая оборона. Необходимая оборона - причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося лица или других лиц, охраняемых законом интересов общества или гос-ва от общ-но опасного посягательства, если при этом не было превышено пределов необходимой обороны Право на необходимую оборону явл. конституционным правом каждого гр-на (ст 45 К РФ). Реализация указанного права не зависит от: профессиональной или иной спец-й подготовки служебного положения возможности избежать общ-но опасного посягательства возможность обратиться за помощью к другим лицам или органам власти Причем для некоторых категорий лиц необходимая оборона явл. проф-й обяз-стью, неисполнение которой влечет уг. отв-сть (явл. разновидность попустительства пр-ю) Условия правомерности необходимой обороны (ст 37 УК РФ): относящиеся к посягательства относящиеся к защите от посягательства Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству Посягательства - деяние, направленное на причинение вреда охраняемым уг. законом интересам личности, общ-ва, гос-ва Согласно наиболее распространенной в теории уг. права точке зрения, необходимая оборона возможна только от посягательств в виде нападения Нападение - это действия, направленные на достижение преступного результата путем применения физ. насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 17.01.1997 №1) Нападение возможно только со стороны человека. При нападении животных необходимая оборона возможна только в том случае, если такое животное использовано человеком в качестве орудия пр-я (в противном случае будет иметь место крайняя необходимость). Согласно п 3 ППВС РФ от 27.09.2012 № 19 необходимая оборона возможна от посягательств, которые не сопряжены с насилием, но с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда (умышл-е или неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущ-ва, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения). Необходимая оборона возможна от: деяний, совершенных по неосторожности деяний, совершенных в форме бездействия нападений со стороны лиц, не подлежащих уг. отв-сти (невменяемых, не достигших возраста уг. отв-сти) Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству: Общ. опасность - деяние (посягательство) потерпевшего дб общ-м опасным (в данном случае учитывается субъективное представление обороняющегося лица о посягательства) При этом необходимая оборона невозможна: от правомерных действий при провокации нападения (если лицо своими умышленными действиями спровоцировало нападение, чтобы исп-ть его, как повод для причинения вреда нападающему) от посягательств, которые хотя формально содержат признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но заведомо для обороняющегося лица не представляют общ-й опасности в силу малозначительности Драка - ссора, сопровождающаяся взаимным нанесением побоев или причинением иного вреда здоровью В драке необходимая оборона, по общему правилу, невозможна, но право на необходимую оборону появляется: если одна из участвующих в драке сторон резко усилилась (за счет увеличения кол-ва лиц или приискания орудий) если одна из сторон прекратила драку у третьих лиц, не участвующих в драке, с целью ее прекращения или недопущения причинения большего вреда Действительность (реальность) - необходимая оборона возможна только от такого общ-но опасного посягательства, которое сущ-т в объективной действительности (помимо сознания обороняющегося лица) Нарушение данного условия правомерности - мнимая оборона, то есть причинение вследствие фактической ошибки вреда лицу, со стороны которого отсутствовало общ-но опасное посягательство Квалификация причинения вреда при мнимой обороне (п 16 ППВС РФ № 19), см схему №1 ! Правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уг. законом интересов от общ-но опасных посягательств. Если такое средство сработало при отсутствии посягательства, имеет место мнимая оборона.  Вопросы по схеме: |