При. курсовой проект Вайтиев Е.В. 2. 1. геологический раздел 4

Скачать 0.61 Mb. Скачать 0.61 Mb.

|

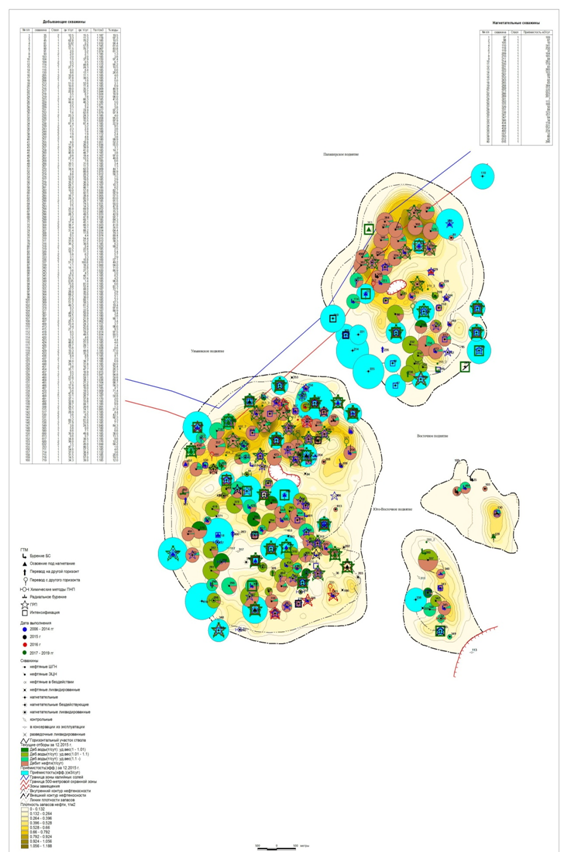

2.6 Процессы, происходящие в плате в результате эксплуатации скважинРазработка нефтяных месторождений во многих случаях осложняется снижением проницаемости призабойных зон эксплуатационных и нагнетательных скважин. Уже в процессе разбуривания, продуктивные пласты подвергаются влиянию различных факторов, вызывающих ухудшение первоначальной проницаемости. При этом проницаемость может ухудшаться до полного закупоривания призабойной зоны пласта. Ухудшение коллекторских свойств пласта при бурении и эксплуатации вызывают следующие причины: Проникновение фильтрата из раствора в пласт. При этом твердая фаза отлагается на стенках ствола в виде глинистой корки. Набухание глинистых частиц в пласте, при контакте с фильтратом бурового раствора или пресной водой. Выпадение твердых осадков при реакции ионов растворимых солей, находящихся в пластовой воде, и ионов растворимых солей, содержащихся в фильтрате бурового раствора или закачиваемых вод. Внутрипластовое эмульгирование. Отложение парафинов призабойной зоне скважин, связанное со снижением температуры пласта в результате, как его вскрытия, так и с закачкой воды в пласт. На выпадение асфальто- смоло- парафино- отложений (АСПО) влияет также снижение пластового давления в процессе разработки. Все описанные изменения проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП) значительно снижают потенциальные возможности скважин и проявляются как совместно, так и по отдельности. Для борьбы с этими явлениями создано большое количество различных видов обработок скважин, направленных на улучшение проницаемости ПЗП за счет искусственного увеличения числа и размеров дренажных каналов, увеличение трещиноватости пород, а также за счет удаления парафина, смолы, грязи, осевших на стенках поровых каналов. Методы обработки призабойных скважин можно условно разделить на химические, механические, тепловые и физические. Часто для получения лучших результатов эти методы применяют в сочетании друг с другом или последовательно. Несмотря на их многообразие, большой проблемой является улучшение или даже восстановление коллекторских свойств в карбонатных пластах. Производительная работа добывающих и нагнетательных скважин в течение длительного периода эксплуатации зависит в первую очередь от качества вскрытия продуктивного пласта, характеризующегося хорошей гидропроводностью и высоким качеством крепления. От этого в немалой степени зависит эффективность и технико-экономические показатели разработки всего месторождения. В связи с многообразием геолого-физических и технологических условий разработки месторождения, призабойная зона пласта в течение всего периода работы скважины подвержена различным физико-химическим, биологическим и другим изменениям, в определенной степени влияющих на гидропроводность призабойной зоны пласта. В этой связи проницаемость призабойной зоны пласта практически никогда не является постоянной, а изменение во времени идет, как правило, в сторону снижения. Во время бурения скважины на глинистом растворе, наряду с проникновением в пласт фильтрата и образования глинистой корки на стенке скважины, идет процесс кольматации пород пласта, т.е. заполнение внутри-порового пространства наиболее проницаемой части пласта тонкодисперсной фазы глинистого раствора с последующим ее закреплением в каналах порового пространства. В результате этого, в призабойной зоне скважины происходит изменение физических свойств пород. Ухудшение фильтрационных свойств пласта происходит и в процессе эксплуатации скважин по различным причинам, а именно: «глушение» скважин некондиционными растворами, несоблюдение технологий обработок призабойной зоны пласта, биологическая кольматация и так далее. Особенно интенсивному загрязнению подвергаются нагнетательные скважины, иногда до полной потери проницаемости. По данным научных исследований, наибольшая глубина кольматации наблюдается в искусственных и естественных трещинах и трещинно-поровых коллекторах, где он может достигнуть нескольких метров, что характерно для карбонатных коллекторов. Одним из наиболее существенных факторов снижения гидродинамической связи пласта со скважиной в период эксплуатации скважины является загрязнение призабойной зоны пласта во время глушения скважины. Способствующим процессу загрязнения пласта фактором является: снижение пластового давления, обеспечивающие условия более глубокого проникновения в пласт механических примесей с жидкостью глушения; захват шламовых накоплений и продуктов коррозии с забоя скважины; частичная декольматация профильтрованной части пласта потоком закачиваемой жидкости и переноска кольманта вглубь пласта; образование осадков солей и т.д. Не менее серьезное влияние на ухудшение призабойной зоны пласта оказывают выпавшие из нефти тяжелые углеводородные соединения в связи с охлаждением пласта при применении искусственного заводнения. Данные промысловых исследований, которые исследовались научными организациями, показывают, что практически во всех случаях происходит существенное снижение относительного коэффициента фильтрации при снижении температуры пласта. Необходимо иметь также в виду, что скорость фильтрации может уменьшаться в течение времени и при постоянной температуре фильтрации, если эта температура ниже температуры насыщения парафином. Начальная скорость фильтрации на каждой температурной ступени уменьшается с течением времени. Это обстоятельство может служить объяснением практических наблюдений, когда происходит падение производительности скважин без каких либо видимых изменений в режиме ее работы. Очевидно, что снизить продуктивность могут как единичные влияющие факторы, так и весь комплекс этих факторов На Арланском месторождении имеет место существенное снижение характеристик призабойной зоны пласта. Это обусловлено в первую очередь тем, что происходит снижение дебита скважин за счет кольматации призабойной зоны пласта. Усугубляет ситуацию то, что нет специальной подготовки закачиваемой в пласт воды. 2.7 Литературный обзор Существующая конструкция уже пробуренных вертикальных скважин, геолого-технологические условия их бурения, параметры продуктивного горизонта позволяют осуществлять проводку наклонно-направленных боковых стволов скважин в широком диапазоне зенитных углов вскрытия продуктивного горизонта (от наклонного до горизонтального). Проектные параметры профиля бокового ствола скважины (отклонение бокового ствола от вертикали, проектные азимут и зенитный угол ствола по кровле продуктивного горизонта, а также форма и протяженность ствола в продуктивном горизонте) определяются для каждой скважины индивидуально, в зависимости от проектного назначения этой скважины, на основе анализа геолого-промысловой ситуации, положения ВНК и динамики прогнозируемой ситуации при эксплуатации продуктивного пласта на рассматриваемом участке месторождения. Проектный профиль бокового ствола скважины должен обеспечивать достижение проектным забоем точки на кровле продуктивного пласта с заданным отклонением от вертикали, зенитным углом и азимутом, с применением серийно выпускаемых промышленностью технических средств. Рекомендуемый профиль бокового ствола скважины состоит из следующих элементов: При вскрытии продуктивного пласта наклонным стволом: - участок забуривания бокового ствола скважины; - прямолинейный наклонный участок (участок стабилизации зенитного угла и азимута); - участок изменения зенитного угла до входа в продуктивный пласт (в случае необходимости). Максимальная допустимая интенсивность искривления на участке забуривания бокового ствола – начиная с 1,5 град/100 м. Максимальная допустимая интенсивность искривления на участке набора зенитного угла при горизонтальном вскрытии продуктивного пласта 7,0 град/100 м. Минимальный зенитный угол на участке стабилизации – 10 град. С целью исключения шламонакопления на нижней стенке наклонного ствола скважины и возникновения прихвата инструмента из-за сползания шлама к забою в процессе бурения наклонный участок профиля целесообразно проектировать в диапазонах зенитных углов 10–35 град. для наклонных скважин. Технология для восстановления бездействующих скважин путем вторичного вскрытия продуктивных пластов наклонно-направленными стволами из вырезанной части эксплуатационных колонн включает следующие этапы: - проектирование и оперативное управление процессом проводки бокового ствола с помощью программного обеспечения для ПЭВМ; - вырезание участка эксплуатационной колонны (для 146 мм колонны не более 0,8-1,0 м/час); - ориентирование забойного двигателя-отклонителя в эксплуатационной колонне с использованием гироскопического инклинометра; - забуривание бокового ствола с цементного моста в проектном направлении; - проводка бокового ствола по проектной траектории с контролем параметров его положения в пространстве; - крепление бокового ствола и освоение скважины. 2.8 Проектирование технического решения для реализации на данном месторождении Бобриковская залежь Арланского месторождения находится на третьей стадии разработки. Основной задачей предприятия является выработка остаточных запасов нефти. Главными задачами данного курсового проекта являются: а) обоснование выбора зон для зарезки боковых стволов; б) оценка экономического эффекта от проведения данного ГТМ Для бурения боковых стволов выбраны скважины, которые выбыли из эксплуатации по причинам: а) высокая обводненность; б) низкая производительность; в) аварийное состояние. Выявлено два участка с наибольшими остаточными извлекаемыми запасами нефти: Центральная часть северного купола Юго-западная часть южного купола Наиболее перспективными для очередного проведения ББС скважинами являются скв. 282 и 299. В ходе выбора скважин, подходящих для проведения данного геолого-технического мероприятия, критериями оценки служили: -технологическая возможность бурения бокового ствола; -высокое значение остаточных извлекаемых запасов (плотность остаточных запасов), например в области бурения скв. 205, имеет значение 0,65 т/м2, -значение эффективной нефтенасыщенной толщины – более 5м Таблица 10 - Критерии оценки скважин-кандидатов

Рисунок 2 Карта остаточной плотности запасов, эффективных толщин.  2.9. Определение технологической эффективности при реализации технического решения Технологический эффект определяется количеством дополнительной нефти, добытой из скважины после проведения ББС. Для того, чтобы обосновать величину эффекта и его продолжительность на выбранных для проведения ББС скважинах, для расчета возьмем за основу показатели разработки скв. 282 после проведения в ней данного вида ГТМ Суть расчета эффекта (прироста дебита и продолжительности) сводится к нахождению теоретической зависимости, наиболее точно повторяющей реальное распределение дебита нефти во времени после проведения ББС и к сравнению фактически полученного дебита в результате ББС с дебитом нефти до мероприятия.. Остаточные запасы Предлагаемая для проведения ББС скважина 243 расположена в центральной части северного купола Арланского месторождения. Остаточная плотность запасов на участках забуривания боковых стволов достаточно велика . Прирост дебита и продолжительность эффекта по скважине-аналогу В скв. 282 (аналоге) боковой ствол был пробурен в ноябре 2001 года. Анализируя график разработки этой скважины можно с уверенностью сказать, что эффект от проведеннного ББС продолжался не менее 7 лет. Для вычисления среднего прироста дебита по скважине-аналогу воспользуемся следующими расчетами. Определение среднего эффективного дебита нефти по годам

Определение среднего эффективного дебита за время продолжительности эффекта q∆ср=  q∆ср =(8,1+7,3+5,4+3,6+4,2+3,4+2,8)/7=5 т/сут Определение дополнительно добытой нефти от проведенного ГТМ за время продолжительности эффекта с учетом коэффициента эксплуатации 0,958 Q=5·7·350=12250тонн Определение среднего эффективного дебита на 1 м эффективной нефтенасыщенной толщины пласта (скв. 299пласт Бб 17,1м)  где, Н – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта(скв. 299 пласт Бб 17,1м) Согласно карты эффективных нефтенасыщенных толщин, значение эффективной толщины для скв. 282 составляет 16,2 м. Проектные эффективные дебиты по скважинам 282 от проведенных ББС считаем по формуле: q∆проект=H·К где, Н – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта К - средний эффективный дебит на 1 м эффективной нефтенасыщенной толщины пласта по скважине-аналогу q∆проект=16,2·0,42=6,8 т/сут Предполагаемый прирост добычи нефти от проведенных ГТМ на предлагаемых скважинах (продолжительность эффекта на скважине-аналоге 7 лет), составит: q∆проект ·7·350=6,8·7·350=16660 тонн Таким образом, после проведения ББС ожидается продолжительный положительный эффект. 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |