Курсовая Работа. 1 Геологопромысловый раздел

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

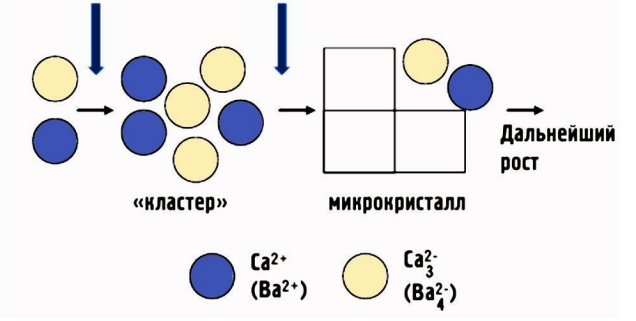

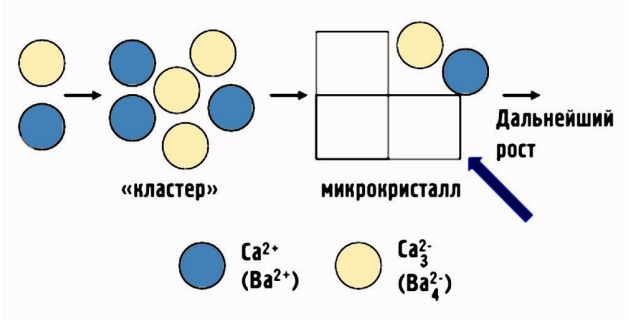

Ингибиторы и растворители солеотложений.Предназначены для защиты нефтепромыслового оборудования в процессах добычи и подготовки нефти от отложений неорганических солей, включающих сульфаты, карбонаты кальция и магния, сульфат бария, а также соединения железа.Применяются для предотвращения отложений: - Карбоната кальция; - Сульфата кальция; - Сульфида железа; - Оксидов и гидроксидов железа; - Сульфата бария; - Карбоната бария; - Стронция; - Для растворения карбонатных отложений. В зависимости от механизма действия химические ингибиторы солеотложений условно можно разделить на комплексообразователи, хелатообразователи и ингибиторы порогового действия. Комплексообразователи и хелатообразователи действуют на микроуровне. Их основная задача — связать осадкообразующие катионы в водорастворимые комплексы и удержать в общем потоке. На рисунке 4 показано, на какой стадии механизма солеобразования они действуют. Исходя из механизма действия таких ингибиторов солеотложения понятно, что их эффективность находится в прямой зависимости от стехиометрии, а экономическая целесообразность применения зависит от минерализации воды, точнее, от исходного содержания осадкообразующих катионов.  Рисунок 1 - Стадии действия ингибиторов-комплексообразователей Пороговые ингибиторы солеобразования эффективно ингибируют образование минеральных отложений при концентрациях примерно в 1000 раз меньших, чем стехиометрические количества, что позволяет значительно сократить затраты на обработку. Большинство ингибиторов солеобразования являются фосфорсодержащими соединениями: неорганическими полифосфатами, органическими фосфатными эфирами, фосфонатами, аминофосфатами и полимерами. Ингибиторы солеотложения порогового действия действуют на макроуровне, обволакивая уже образовавшиеся микрокристаллы и гидрофилизируя их. Такие микрокристаллы не могут адсорбироваться на стенках оборудования и трубопроводов, а также слипаться между собой. В результате микродиспергированные частицы минеральных солей остаются постоянно взвешенными в потоке. На рисунке 5 представлена стадия, на которой действуют ингибиторы солеотложения порогового действия. В отличие от реагентовкомплексообразователей их можно вводить и после начала кристаллизации.  Рисунок 2 - Стадии действия ингибиторов порогового действия Причины образования минеральных отложений на поверхности технологического оборудования хорошо известны. Условно их можно подразделить на две группы. 1. Естественные причины: - испарение; - смешение несовместимых вод; - растворение горных пород и газов; - изменение термобарических условий; - дегазация воды, изменение ее общей минерализации. 2. Искусственные причины: Они связаны с деятельностью человека и могут быть весьма разнообразны. Такими причинами являются, например, дополнительный ввод осадкообразующих ионов и ионов, «катализирующих» выпадение солевых отложений в систему, что происходит во время применения кальциевых растворов глушения ремонта скважин, а также обработки соляной кислотой. Так, установлено, что с ростом содержания ионов Сl- выпадение CаCO3 происходит интенсивнее, поэтому частое использование HCl не всегда оправдывает себя и свою дешевизну Закачка ингибитора в нагнетательную скважину продолжается в течение месяца ежедневно или через день пачками раствора объемом в 3-6 м3 . При последующих обработках допустимо сокращение продолжительности обработок до 15 дней в зависимости от адсорбционно-десорбционной способности ингибиторов в пласте. Пласт работает как осреднительная емкость больших размеров, поэтому концентрация ингибитора, поступающего в добывающую скважину, независимо от залпового режима закачки более-менее постоянна. Закачиваемый в пласт ингибитор частично адсорбируется на поверхности породы, частично уносится потоком пластовых флюидов в зоны пласта не склонные к солеотложению. С учетом общих потерь ингибитора на адсорбцию и унос в удаленные зоны объем ингибитора для закачки берется в два - пять раз выше требуемого для поддержания условий ингибирования в солеотлагающих скважинах. Адсорбированный на породе пласта ингибитор постепенно десорбируется с поверхности породы и поступает в добывающую скважину. К достоинствам данного метода можно отнести то, что происходит защита всех зон солеотложения, низкие эксплуатационные расходы, и так же, защита целой группы солеотлагающих скважин. Недостатки у данного метода, это прежде всего большой расход ингибитора, и ограниченные условия применения -экономическая целесообразность только в зонах группового размещения солеотлагающих скважин. 4. Раздел автоматизации технологических процессов в добычи нефти и газа. Устройство и принцип действия ультразвукового расходомера ЭТАЛОН-РМ Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ предназначены для измерения расхода и объема различных жидкостей с содержанием твердых и газообразных веществ не более 3 % от объема, максимальной скоростью потока не более 12 м/с, числом Рейнольдса не ниже Re 4000, давлением до 1,6 МПа и температурой от 1 до 150 С, протекающей по четырем металлическим напорным трубопроводам диаметром от 15 до 1800 мм (возможно использование расходомеров на одном трубопроводе – с одним каналом измерения) Ультразвуковые расходомеры обычно служат для измерения объемного расхода, потому что эффекты, возникающие при прохождении акустических колебаний через поток жидкости или газа, связаны со скоростью последнего. Но путем добавления акустического преобразователя, можно осуществить и измерение массового расхода. Приведенная погрешность ультразвуковых расходомеров лежит в широких пределах от 0,1 до 2,5 %, но в среднем может быть оценена цифрами 0,5-1 %. Значительно чаще ультразвуковые расходомеры применяют для измерения расхода жидкости, а не газа, вследствие малого акустического сопротивления последнего и трудности получения в нем интенсивных звуковых колебаний. Ультразвуковые расходомеры пригодны для труб любого диаметра, начиная от 10 мм и более. Они разделяются на расходомеры, основанные на перемещении акустических колебаний движущейся средой, и расходомеры, основанные на эффекте Доплера. Главное распространение получили расходомеры, основанные на измерении разности времен прохождения акустических колебаний по потоку и против него. Значительно реже встречаются ультразвуковые расходомеры, в которых акустические колебания направляются перпендикулярно к потоку и измеряется степень отклонения этих колебаний от первоначального направления. Ультразвуковые расходомеры, основанные на явлении Доплера, предназначены в основном для измерения местной скорости, но они находят также применение и для измерения расхода. Измерительные схемы у них более простые. В состав расходомера входят электронный блок, первичый пробразователи расхода и кабели связи с датчиками. Первичные преобразователи расхода (УПР) представляют собой готовые элементы трубопровода с установленными на них пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП). ПЭП обеспечивают излучение и прием ультразвукового сигнала. В зависимости от способа установки ПЭП относительно центральной оси трубопровода расход измеряется по одному (однолучвой УПР) или двум, трем, четырем (многолучевой УПР) ультразвуковым лучам. Расходомеры ЭТАЛОН-РМ имеют четыре модификации по алгоритму вычисления расхода: - ЭТАЛОН-РМ-1Л – измерение расхода от одного до четырех трубопроводов раздельно; - ЭТАЛОН-РМ-2Л – измерение расхода от одного до двух трубопроводов с усреднением значений с двух пар ПЭП в соответствии с их весами; - ЭТАЛОН-РМ-3Л – измерение расхода одного трубопровода с усреднением значений с трех пар ПЭП в соответствии с их весами; - ЭТАЛОН-РМ-4Л – измерение расхода одного трубопровода с усреднением значений с четырех пар ПЭП в соответствии с их весами. Таблица 1 – Технические характеристики расходомера

Преимущества ультразвукового расходомера ЭТАЛОН-РМ-1: - Отсутствие подвижных частей в конструкции ультразвукового расходомера; - Способность работы на трубах большого диаметра (Ду до 1800мм); - Мощные и частые импульсы ультразвука расходомера обеспечивают эффект самоочистки датчиков и прилегающих поверхностях, обеспечивает низкие затраты на обслуживание ультразвукового расходомера и долговременную точность измерения расхода; - Модификации первичных преобразователей ультразвуковых преобразователей расхода (УПР) из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т (нержавеющая сталь), обеспечивают отсутствие коррозии на весь срок эксплуатации; Также имеется ряд недостатков: - Чувствительность измерений к отражающим и поглощающим ультразвук осадкам; - Чувствительность к вибрациям; - Чувствительность к перекосам потока для однолучевых расходомеров; - Механические препятствия в сечении расходомера; - Малый динамический диапазон; - Температурная чувствительность; - Неустойчивость характеристик при осадках на теле обтекания; - Влияние вибраций на результаты измерений. Заключение Тема курсового проекта: Методы борьбы с гипсообразованием с целью восстановления производительности добывающих скважин в условиях Гарного месторождения Курсовой проект содержит четыре раздела: геолого-промысловый, расчетно-технический, сбор и подготовка скважинной продукции и автоматизация технологический процессов в добыче нефти и газа. В геолого-промысловом разделе я рассмотрел общие сведения о Гарном месторождении, его стратиграфию, литологию и тектонику, физико-химические свойства нефти, газа и воды, а также текущее состояние разработки месторождения. В расчетно-техническом разделе я рассмотрел технологию проведения работ, в котором говорится о способах добычи нефти в условиях Гарного месторождения, причины и условия образования гипсоотложений, влияние отложений на работу скважины и насосного оборудования. Рассмотрел также новые методы ликвидации отложений гипса в скважинах. В расчете технологических процессов я произвел расчет глушения скважин, расчет обработки забоя соляной кислотой и расчет технологической эффективности. В разделе сбора и подготовки скважинной продукции я рассмотрел ингибиторы солеотложений, их классификацию, а также их принцип действия В разделе автоматизации технологических процессов в добыче нефти и газа я рассмотрел Устройство и принцип действия ультразвукового расходомера ЭТАЛОН-РМ Литература 1 2 Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: «Альянс», 2008 г. 3 Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. – М.: «Нефть и газ», 2008 г. 4 Панов Г.Е. Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений. – М.: «Недра», 1982 г. 5 Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: «Недра», 1986 г. 6 Покрепин Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (МДК. 01.02): учебное пособие. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2018 г. 7 СТП 04-31-2003 Технология методов воздействия на ПЗС. – Уфа: ОАО АНК «Башнефть», 2017 г. 8 Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Практические расчеты при текущем и капитальном ремонте скважин. – «Недра», 1989 (стр 89) 9 Уметбаев В.Г. Геолого-технические мероприятия при эксплуатации скважин. – М.: «Недра», 1989 10 Юрчук А.М. Расчеты в добыче нефти 1969 |