Курсовая Работа. 1 Геологопромысловый раздел

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

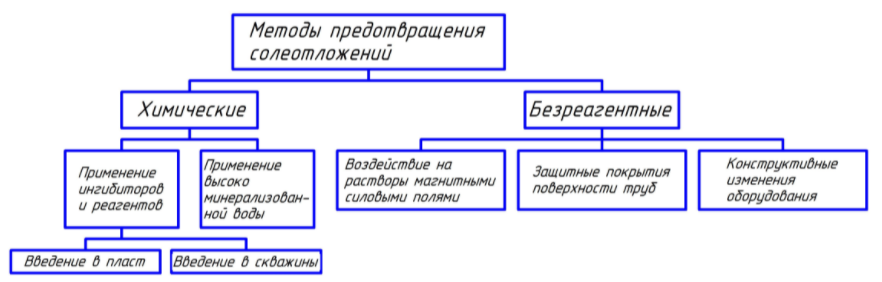

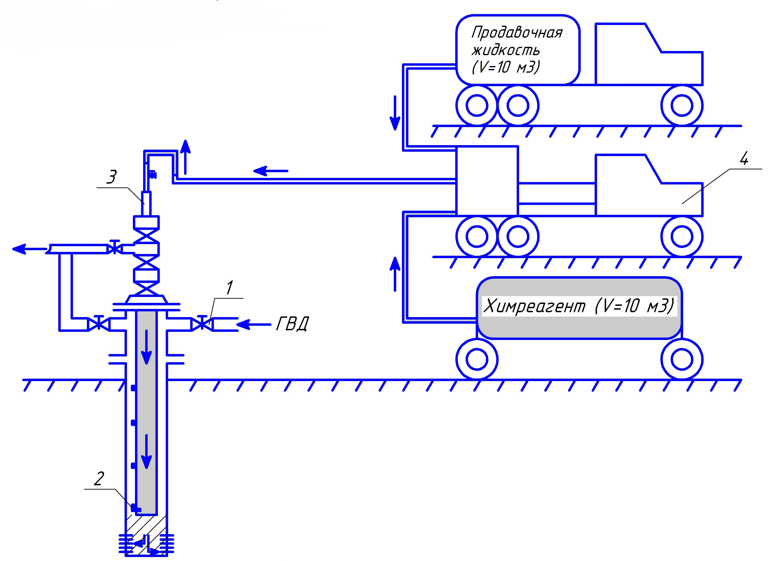

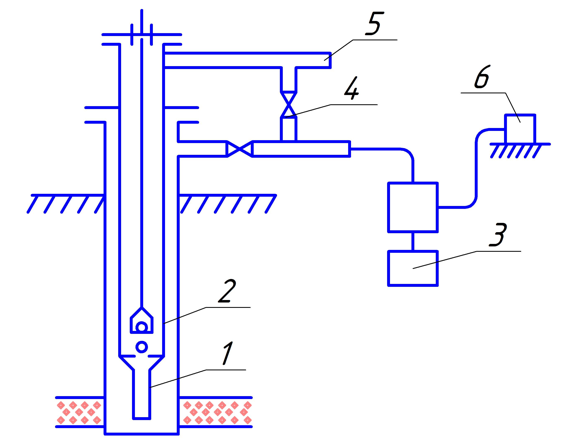

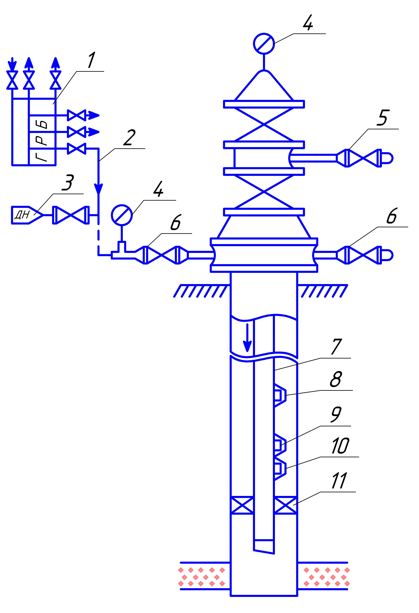

Рисунок 1 - Классификация методов борьбы с солеотложением Одним из основных факторов, влияющих на работу УЭЦН, является газовый фактор. Газовый фактор имеет большое значение при выборе способа Влияние механических примесей При отборе насосом жидкости с небольшим содержанием механических примесей и достаточной смазкой насосы обычного исполненияобеспечивают длительную эксплуатацию скважины без ремонта. Скважинные центробежные насосы могут быть выполнены и для осложненных условий эксплуатации, например – для отбора жидкости с большим содержанием примесей (в основном песка) предназначаются износостойкие насосы. Они рассчитаны на отбор жидкости с содержанием 0,05 % (0,5 г/л) механических примесей. При отборе жидкости с песком свободно движущейся абразив разрушает диски и лопатки рабочего колеса и части направляющего аппарата, особенно в местах изменения направления движения струи жидкости. Влияние солей. Практика эксплуатации месторождений показывает, что в скважинах и в насосном оборудовании в процессе добычи нефти происходят солеотложения, состоящие, главным образом, из карбоната кальция – кальцита (CaCO3), что характерно для многих месторождений Западной Сибири. С целью снижения влияния процесса солеотложения на работу ЭЦН необходимо учитывать, чтобы температура двигателя, которая зависит от типа насосного агрегата, соответствовала или была бы близкой температуре восходящего потока в интервале спуска насосного оборудования. Влияние парафина При движении нефти с забоя скважины снижаются температура и давление, происходит выделение газа, поток охлаждается, снижается растворяющая способность нефти и при этом выделяются твердый парафин, асфальтены и смолы. Отложения приводят к снижению дебита. 2.1.4 Новые методы ликвидации отложений гипса в скважинах  Рисунок 2 - Схема закачки химреагента в скважину Непрерывное дозирование ингибитора в затрубное пространство производят с помощью дозировочного насоса, устанавливаемого на устье скважины, и глубинного дозирования. Дозирование ингибитора через затрубное пространство рекомендуют применять на тех месторождениях, где отложения солей состоят, в основном, из карбоната кальция и начало отложения их в скважинах приходится на уровень погружного насоса или башмака НКТ (Западная Сибирь, Азербайджан). На месторождениях, где соли откладываются начиная от призабойной зоны и выше, хвостовики из НКТ спускают ниже СШН. Диаметр НКТ определяют по условиям выноса воды с забоя скважины. Длина хвостовика устанавливают с учетом прочности НКТ, если скважина оборудована вставным насосом. При оборудовании скважины невставным насосом масса хвостовика не должна превышать 200 кг. Схема обвязки насосной скважины при непрерывном движении дозировании ингибитора отложения солей в затрубное пространство приведена на рисунке 3. Аналогичную схему применяют и для обработки фонтанных скважин.  1 – хвостовик; 2 – штанговый насос; 3 – дозировочный насос; 4 – обводная линия; 5 – выкидная линия; 6 – резервуар с ингибитором. Рисунок 3 – Схема обвязки насосной скважины при непрерывном дозировании ингибитора отложения солей в затрубное пространство  1 – газораспределительная батарея; 2 – скважинная линия с газом выского давления; 3 – дожимной насос; 4 – манометр; 5 – задвижка выкидной линии; 6 – задвижка затрубного пространства; 7 – колонна НКТ; 8, 9 – газлифтные клапаны (8 – пусковой, 9 – рабочий); 10 – циркуляционный клапан; 11 – пакер. Рисунок 4 – Схема обвязки газлифтной скважины при непрерывном дозировании ингибитора отложения солей в затрубное пространство. В газлифтных скважинах рекомендуют ингибитор подавать в скважинную линию с газом высокого давления после газораспределительных батарей (ГРБ). Для обеспечения доставки к забою скважины или к приему насоса ингибитор подают в виде 5-10%-го раствора в пресной воде. Если такие растворы нельзя применять из-за низкой температуры окружающей среды, то ингибитор подают в чистом виде в байпасную линию, перепускающую часть продукции скважины (до 10%) в затрубное пространство. Необходимое количество ингибитора отложения неорганических солей для непрерывного дозирования в затрубное пространство скважины определяют по формуле:  где  – расчетное количество ингибитора, подаваемого в затрубное пространство, кг/сут; – расчетное количество ингибитора, подаваемого в затрубное пространство, кг/сут; оптимальное дозирование ингибитора, г/м3; оптимальное дозирование ингибитора, г/м3;Qв – суточный дебит скважины по воде, м3/сут. Расход реагента уточняют в зависимости от изменения суточного дебита воды и содержания в ней ингибитора. Преимущества непрерывного дозирования ингибитора в затрубное пространство – стабильная, заранее выбранная по объему подача ингибитора в добываемую жидкость, экономное расходование ингибитора; недостаток – возможность солеотложения в колонне ниже УЭЦН и ПЗП. Глубинное непрерывное дозирование ингибитора осуществляют с применением глубинного дозатора или контейнера, устанавливаемого обычно под глубинным насосом или башмаком НКТ. Этот способ дозирования можно использовать при всех способах эксплуатации скважин. Однако способ непрерывного дозирования имеет и существенные недостатки: недостаточная вместимость дозатора или контейнера, необходимость подъема глубинного оборудования для заправки, отсутствие длительной защиты оборудования от солеотложений, особенно ниже глубины спуска дозатора. Этот способ не нашел широкого применения и предполагают, что он не перспективен. 2.2.1 Расчет глушения скважин Цель работы: Выбрать способ, жидкость глушения, необходимое оборудование, материалы, их количество для глушения скважины. Составить схему глушения, план работ. Исходные данные Hф = 1880 м; Дэ = 146 мм; Рпл = 19,18 МПа Способ эксплуатации – УСШН; d = 73 мм; L, (Lн) = 1140 м; Qж = 24 м3/сут; п = 20%;  н= 860 кг/м3; н= 860 кг/м3; кг/м3; кг/м3;Штанги – 22x19; Тип насоса – НСВГ-38; Определение расчетных показателей. Определяют плотность жидкости глушения из условий обеспечения превышения забойного давления под пластовым в 1,5 МПа - при частичной замене с оставленными в скважине всей под насосной жидкости:  [] (1) [] (1) где  – определяется по формуле – определяется по формуле , кг/м3 [] (2) , кг/м3 [] (2) = 980 кг/м3; = 980 кг/м3;Выбирают жидкость глушения в соответствии с необходимостью (расчетной ) плотностью и особенностями пласта. Пластовая вода, раствор CaCl2 рекомендуется для коллектора, сложенных из песчаных порово- трещиноватых трещинных, песчанно- алевролитовых пород проницаемостью более 0,160 мкм2 и пористостью более 16 %. Плотность пластовых, стоячих вод изменяются в пределах 1,05 – 1,19 г/см3 , высокоминерализованные пластовые воды например, сеноманская вода западной Сибири имеет ρ=1,1 г/см3 . Плотность раствора CaCl2 изменяется в пределах 1,19 – 1,420 г/см3 в зависимости от концентрации CaCl2. Глинистые растворы рекомендуется для песчаных коллекторов с проницаемостью более 0,2 мкм2 . Плотность можно регулировать в пределах от 1,1 до 2,0 г/см3 и более. Гидрофобно-эмульсионные растворы (ГЭР) можно применить для всех коллекторов. Плотность их регулируется в пределах от 0,95 – 2,0 г/см3. Определяют количество жидкости глушения. - при частичной замене с оставлением в скважине всей поднасосной жидкости:  м3; [] (3) м3; [] (3) где ψ – коэффициент запаса количества жидкости глушения ψ=1,05 – 1,1. Определяют количество материалов для приготовления раствора CaCl2 или глинистого раствора. (при необходимости их приготовления) Количество утяжелителя (глины или CaCl2):  , кг [] (4) , кг [] (4) ; ;Количество воды:  [] (5) [] (5) м3 м3При использовании выпускаемого промышленностью раствора CaCl2 38,75% концентрации, определяют количество воды для разбавления раствора:  [] (6) [] (6) = 6,50 м3 = 6,50 м3Количество жидкости для долива при подъеме НКТ. Без жидкости  [] (7) [] (7) =1,73 м3 =1,73 м3при подъеме НКТ с жидкостью:  , м3 [] (8) , м3 [] (8) = 6,50 м3 = 6,50 м3где  – необходимая плотность жидкости глушения, кг/м3 ; – необходимая плотность жидкости глушения, кг/м3 ; ρв – плотность воды, кг/м3 ; ρуг – плотность утяжелителя (CaCl2 или глины), (ρCaCl2=2200 кг/м3 ; ρпл=2700 кг/м3 Vp – объем раствора, м3 ; ρм – плотность металла, ρм=7850 кг/м3 ; dв – внутренний диаметр НКТ, м; L – длина колоны труб, м; Мнкт – масса колонны НКТ, кг (Мнкт=m  1, кг), где m – масса 1 м.п. труб, кг/м. 1, кг), где m – масса 1 м.п. труб, кг/м.Мнкт=m  1= 9,46 1= 9,46 1440 = 13622,4 кг 1440 = 13622,4 кгВыбирают промывочный агрегат исходя из необходимого давления на устье при глушении Для условий Башкирии и Татарии Ру≤5 МПа Определяют количество автоцистерн.  [] (9) [] (9) где Vр – количество жидкости глушения скважины, м3; ρп – плотность жидкости глушения, т/м3; q – грузоподъемность автоцистерны, т. (10 т) 2.2.2 Расчет обработки забоя соляной кислотой Проектирование кислотной ванны Цель работы: Рассчитать необходимое колличество кислотного раствора для проведения кислотной ванны, а также химических реагентов. Для очистки продуктивного карбонатного пласта от глинистой и цементной корки, продуктов коррозии и т.д. можно применять в скважинах с открытым забоем кислотные ванны. Основной вопрос при проектировании кислотной ванны – расчет объема кислотного раствора, который должен быть равен объему скважины и интервале от забоя до кровли обрабатываемого интервала. Если обозначать через rс – радиус скважины на этом интервале , то объем кислотного раствора ( в м3 )  [] (10) [] (10)где h –толщина обрабатываемого пласта, При проектировании кислотной ванны концентрация кислотного раствора принимается хp=15-20%. Количество химических реагентов рассчитывают точно так же, как и для простой соляно-кислотной обработки. Исходные данные rc= 0,16 м - радиус скважины; h = 10 м - толщина обрабатываемого пласта; хк= 31% - концентрация кислоты; хр= 10% - концентрация кислотного раствора. Методика решения 1. Вычисляем объем кислотного раствора  [] (11) [] (11) 2. Рассчитываем объем кислоты  [] (12) [] (12) = = 3. Количество хлористого бария  [] (13) [] (13) = 1,85 = 1,85где а – объемная доля серной кислоты в товарной соляной кислоте, а=0,4% или его объем  [] (14) [] (14) 4. Объем уксусной кислоты  [] (15) [] (15)  где bук - норма добавки 100% уксусной кислоты, bук = 3%, сук – объемная доля товарной уксусной кислоты, сук=80% 5. Объем ингибитора Vu=bиVp/си [] (16) Vu = 0,2  =0,0016 =0,0016где bи – норма добавки ингибитора, bи = 0,2%, сук – объемная доля товарного ингибитора, си = 100% 6. Объем интенсификатора Vин = bинVр/100 [] (17) Vин =  = 0,0024 = 0,0024где bин - норма добавки интенсификатора, bин =0,3% 7. Объем воды для приготовления кислотного раствора Vв= Vр-Vк-(Vхб+Vук+Vu+Vuн) [] (18) Vв = 0,8-0,39-(  +0,03+0,0016+00024)= 0,3777 +0,03+0,0016+00024)= 0,3777Порядок приготовления кислотного раствора следующий: наливаем в емкость воду 0,3777, добавляют к воде расчетные объемы ингибитора 0,0016, уксусной кислоты  , а затем расчетное количество товарной соляной кислоты__________, тщательно перемешивая. Затем добавляют хлористый барий 1,85 и интенсификатор 0,0024. Перемешивают раствор и оставляют для реакции и осветления. , а затем расчетное количество товарной соляной кислоты__________, тщательно перемешивая. Затем добавляют хлористый барий 1,85 и интенсификатор 0,0024. Перемешивают раствор и оставляют для реакции и осветления.Полученный раствор закачивают в скважину и оставляют для реакции на 16-24 ч.  2.2.3 Расчет технологической эффективности 2.2.3 Расчет технологической эффективностиТаблица 6 – Исходные данные

Произведем расчет технологической эффективности по трем скважинам по нефти. 1. Производим расчет объем добычи при базовом дебите нефти  η η [8, стр.4] (19) [8, стр.4] (19)где qн0 –дебит скважины до ГТМ, т Т- период между обработками, сут (принимаем 248) η- коэффициент эксплуатации скважин (принимаем 0,89) qн1 –дебит скважины после ГТМ, т Qнб1=qн0⸳T⸳η = 6,1⸳248⸳0,89 = 1346,4 т Qнб2= qн0⸳T⸳η = 13,2⸳248⸳0,89=2913,5 т Qнб3= qн0⸳T⸳η = 1,8⸳248⸳0,89=397,3 т 2. Производим расчет планируемой добычи нефти Qнф  [8, стр.4] (20) [8, стр.4] (20)   3. Расчет дополнительной добычи по скважинам  [8, стр.4] (21) [8, стр.4] (21)   4. Дополнительная добыча по трем скважинам  ∆Q1+∆Q2+∆Q3 ∆Q1+∆Q2+∆Q3 [8, стр.4] (22) [8, стр.4] (22) 5. Произведем расчет технологической эффективности по трем скважинам по жидкости. Qжб=qж0  Т Т η,т [8, стр.4] (23) η,т [8, стр.4] (23)Qжб1=43,9  245 245 0,88=9464,84 т 0,88=9464,84 тQжб2=18,01  245 245 0,88=3882,9 т 0,88=3882,9 тQжб3=19,87  245 245 0,88=4293,97 т 0,88=4293,97 т6. Производим расчет планируемой добычи жидкости  [8, стр.4] (24) [8, стр.4] (24)   7.Расчет дополнительной жидкости по скважинам  [8, стр.4] (25) [8, стр.4] (25)   8.Расчет дополнительной жидкости по трем скважинам  [8, стр.4] (26) [8, стр.4] (26) По результатам расчета получили дополнительную добычу нефти по трем скважинам равную 113,8 т и по жидкости 643,8 т 2.3 Промышленная безопасность при кислотной обработке При соляно-кислотной обработки производят закачку опасных кислот и реагентов при этом возможны разливы и выбросы эти опасных веществ. Кроме того, в качестве жидкости промывки применяют огнеопасные вещества. Для обеспечения нормального хода операции солянокислотной обработки на скважине должны строго соблюдаться правила техники безопасности и осуществляются противопожарные мероприятия. Солянокислотные обработки производят по специальному плану, утверждённому главным инженером НГДУ. Руководителем работ и ответственным лицом по скважине является инженерно-технический работник. Насосные установки и другую технику для солянокислотной обработки расставляют на расстоянии не менее десяти метров от устья скважины и одного метра друг от друга, их кабины должны быть обращены в противоположную сторону от устья. Насосные установки соединяются с устьевой арматурой жёстко трубами. На нагнетательных линиях устанавливают обратные клапана, на насосах - предохранительные устройства, манометры. На устьевой арматуре устанавливается манометр. После окончания обвязки устья скважины с насосными установками, все трубопроводы и оборудование устья проверяют на герметичность. При этом обслуживающий персонал удаляется на безопасное расстояние. Во время запуска насосных установок в работу, закачивание и промывочной жидкостей в скважину, запрещается нахождение людей около устья скважины и нагнетательных трубопроводов. У насосных установок находятся только люди непосредственно связанные с их обслуживанием. В процессе работы насосных установок ремонтировать их и производить до укрепление соединений трубопроводов и устья запрещается. Прежде чем отсоединить трубопровод от устья, необходимо закрыть кран и снизить давление в трубопроводах до атмосферного. Остатки жидкости слить с автоцистерн и насосных установок в специальный резервуар. К работе в качестве оператора по солянокислотной обработки допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение, инструктажи по безопасному ведению работ и проверку знаний. Операторы должны через каждые три месяца проходить периодический инструктаж по технике безопасности и не реже одного раза в год - проверку знаний. При внедрении новых видов оборудования и механизмов, новых технологических процессов, а так же при введение в действие новых правил и инструкций по охране труда оператор должен пройти дополнительное обучение или инструктаж. Помимо знаний техники и технологии процессов оператор по соляно-кислотной обработки должен обладать навыками поведения на рабочем месте, выполнять свои обязанности таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных и вредных ситуаций, а так же знать что при этом делать. Предприятие должно обеспечить обслуживающий персонал спецодеждой, а так же средствами индивидуальной защиты, своевременно их заменять. 3 Раздел сбора и подготовки скважинной продукции 3.1 Ингибиторы солеотложений При эксплуатации скважин может происходить отложение солей на поверхности скважинного оборудования. Это может приводить к порче насосных установок, закупориванию трубопроводов и внутренних поверхностей оборудования. Соли могут образовываться и в порах пород призабойной зоны, снижая их проницаемость. Чтобы эффективно защитить оборудование (и существенно продлить тем самым срок его эксплуатации), используется химический реагент - ингибитор солеотложений. Регулярное использование ингибитора не только препятствует солеотложению, но и увеличивает продуктивность скважин и ее дебит. Ингибитор солеотложений – химический реагент, предотвращающие осаждения различных по химическому составу солей на всех стадиях добычи, транспорта и подготовки нефти. К ингибиторам относятся такие химические вещества, добавление которых в раствор неорганической соли резко замедляет процесс осадкообразования. Чем опасны солевые отложения? Солеотложения запускают процесс возникновения коррозии внутрискважинного и наземного оборудования. Также отложения солей снижают дебит скважин, приводят к преждевременным поломкам насосных установок. Все это влечет за собой необходимость преждевременного дорогостоящего ремонта и выводит из строя скважину. Для предотвращения вышеперечисленных неприятностей и существует ингибитор солеотложений: нефтедобыча подразумевает постоянное или периодическое дозирование реагента, добавление его в жидкости глушения и прочие варианты использования, оптимальные для каждой скважины. По составу ингибиторы солеотложений и коррозии могут быть органическими и неорганическими. Неорганические – наиболее распространены, и относятся к ним фосфаты, бихроматы, хроматы, силикаты и другие вещества. Органические способны, помимо защиты, удалять с поверхности налет, ржавчину и загрязнения. Эффект зависит от несколько параметров – температуры, концентрации, состава самого ингибитора и сплава, с которым вступает в реакцию. По механизму действия различают два вида ингибиторов – средства, адсорбирующиеся на поверхности и образующие защитные пленки. К катионным соединениям в основном относятся производные аминов (полиалкиленамины, четвертичные аммониевые основания, полиэтоксилированные амины). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||