История №2 контрольные вопросы к занятию 2. 1. Каковы были последствия монголотатарского нашествия

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

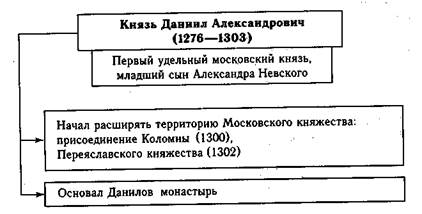

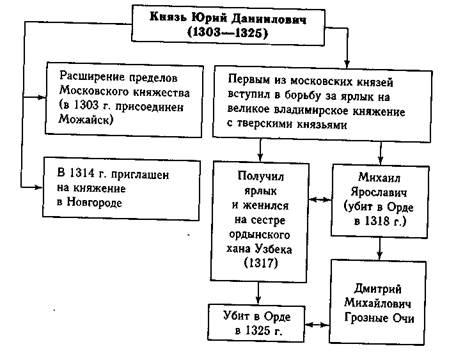

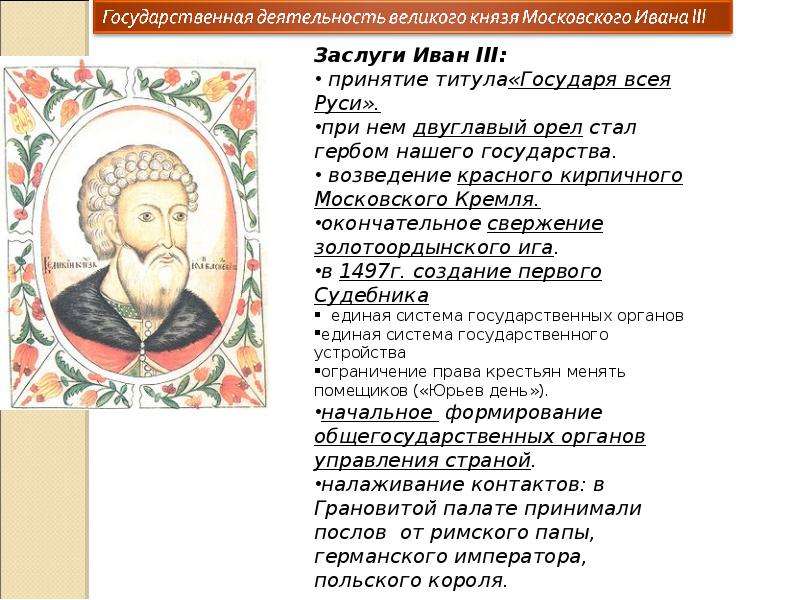

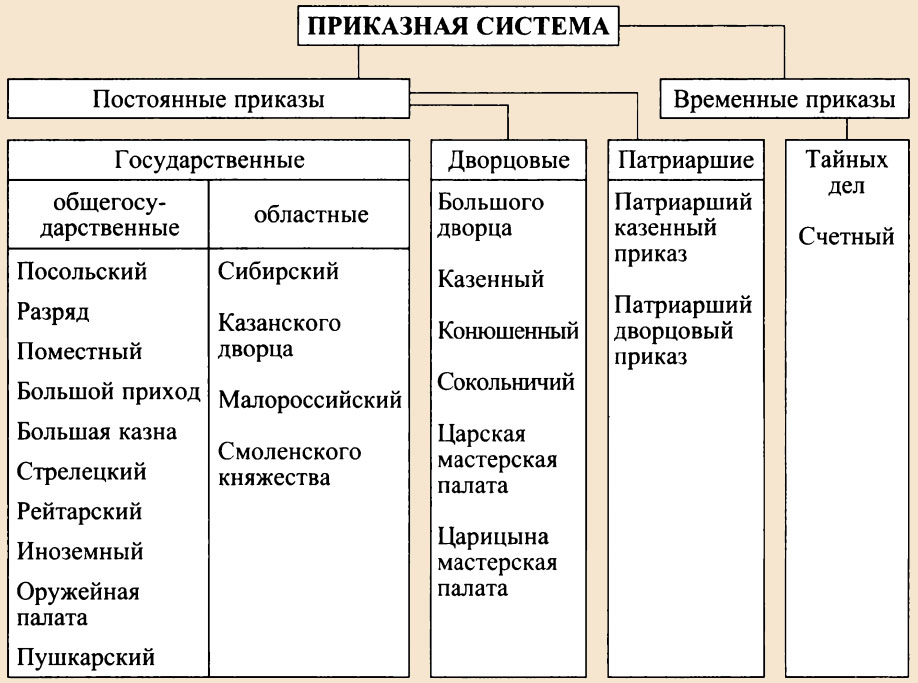

1.  Каковы были последствия монголо-татарского нашествия ? Монгольское нашествие стало настоящей катастрофой для русских земель в XIII веке. Отрицательные последствия наблюдались во всех сферах жизни общества. После набегов 1237-1238 годов на Руси установилось татаро-монгольское иго, то есть система зависимости от победившего государства. Иго продлилось до 1480 года – это время значительно изменило состояние Древнерусского государства. Нашествие татаро-монголов и последующее иго повлекли резкое ухудшение демографической ситуации на Руси. Ранее людные и многочисленные города опустели, на разорённых землях уменьшилась численность населения. Вмешательство монголов наблюдалось в социальных отношениях на русских землях. Монгольское нашествие повлияло : на политическое устройство Руси. Установившаяся зависимость предполагала влияние монгольских ханов на все политические решения на Руси – ханы назначали князей путём вручения им ярлыков на княжение. Угасала вечевая культура многих княжеств, так как снизилась общая политическая активность и заинтересованность населения. Экономика Руси также попала под зависимость от татаро-монголов. Была установлена система сборы податей ханскими представителями баскаками. Часто жители городов и деревень оказывали сопротивление сборщикам дани и отказывались отдавать им что-либо – такие мятежи жёстко и кроваво подавлялись. Особенно разрушительные последствия оказались в сфере культуры. Более чем на пятьдесят лет на Руси прекратилось каменное строительство. Были разрушены церкви и крепости, представлявшие огромную архитектурную ценность. Наблюдался общий упадок культурной жизни на Руси – снизилось количество ремесленников и живописцев, работавших в городах. Ранее высокий уровень грамотности русского населения стал поистине ничтожным, летописание во многих княжествах стало более редким или прекратилось в принципе. На два столетия Русь оказалась под гнётом иностранных захватчиков – она была своеобразным буфером на пути монголов в Европу. Татаро-монгольское войско не дошло до европейских государств, а с XIV – XV веков наблюдалось медленное ослабление ханской власти. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Последствия монголо-татарского нашествия Двухвековое монгольское владычество замедлило развитие экономики, культуры и науки, из-за чего Русь сильно отстала от западноевропейских стран. Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни людей были убиты или угнаны в рабство, в пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Две трети русских городов было разорено, и большую часть из них так и не смогли восстановить. Население платило грабительские налоги. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века — за время ордынского владычества не было построено ни одного каменного храма. В то же время противостояние с монголами закалило русское войско и укрепило централизованную власть. Если до нашествия Русь была десятком разрозненных земель, то после окончания монголо-татарского ига вся страна объединилась под властью московского князя. 2. Почему Москва стала центром объединения русских земель ? Вслед за В.О. Ключевским, в литературе часто указывали на удобное географическое положение Московского княжества, защиту от набегов «вольницы» из Орды землями Рязанского княжества, связь по Москва-реке с главными торговыми путями. Но всеми этими преимуществами в еще большей степени обладало и Тверское княжество. Нельзя не согласиться с Л.Н. Гумилевым, который указывал на недостаточность подобных аргументов: «Москва занимала географическое положение куда менее выгодное, чем Тверь, Углич или Нижний Новгород, мимо которых шел самый легкий и безопасный торговый путь по Волге. И не накопила Москва таких боевых навыков, как Смоленск или Рязань. И не было в ней столько богатства, как в Новгороде, и таких традиций культуры, как в Ростове и Суздале».( Л.Н. Гумилев) Многие историки, начиная с С.Ф. Платонова, указывают на умелую политику московских правителей, позволявшую им чаще других получать ханский ярлык на право княжения. Нельзя не отметить, что в первой половине XIV в. московские князья пользовались активной поддержкой Орды. Они «вовсе не думали о борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его орудием своей политики» (В. О. Ключевский). Как отмечает С. Г. Пушкарев, умело интригуя в Орде, они приобретали у хана ярлык на великое княжение и предотвращали карательные экспедиции захватчиков; «покупкой, захватом – непосредственным или с помощью Орды – вынужденным отказом удельных князей от своих прав, колонизацией пустых пространств» расширяли свои владения; податными и другими льготами, дополнительными расходами удерживали старое и привлекали новое население, выкупали пленных. Московские князья, безусловно, были талантливыми политиками и дипломатами. Они сумели заручиться поддержкой Русской православной церкви. В 1299 г. митрополит Максим переехал из Киева во Владимир на Клязьме. Его преемник митрополит Петр подолгу пребывал в Москве и умер здесь в 1326 году. Пришедший ему на смену Феогност, окончательно поселился в этом городе. «Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей государственной. Богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская церковь, стали стекаться в Москву, содействуя ее обогащению... сочувствие церковного общества, может быть, всего более помогло московскому князю укрепить за собою национальное значение в Северной Руси» (В. О. Ключевский). По мнению А.А. Зимина, причины возвышения Москвы заключались в создании сильного служилого войска и в особенностях колонизационного процесса, благоприятно влияющего на освоение новых районов. Возможно, что он допустил преувеличение, приписав московскому боярству, сплоченному в военно-служилую корпорацию, решающую роль в объединении русских земель вокруг Москвы. Однако не подлежит сомнению, что без заинтересованного и активного участия последнего не произошло бы ни слияния великого княжества Владимирского с Московским в 1362 г., ни окончательного утверждения этого порядка в 1375 г., после того как тверской князь Михаил, признав себя «младшим братом» московского князя, навечно отказался от Владимирского великого княжения, а ордынские ханы стали выдавать ярлык на него исключительно представителям московского княжеского дома. Существуют и иные теории. Подробный анализ историографии по проблеме дан С.Ф. Платономым В последние годы вопросом о причинах возвышения Москвы подробно занимался Н.С. Борисов, автор специального исследования политики московских князей конца XIII – первой половины XIV в. Его оценка близка к традиционным представлениям, потому что решающее значение он придает именно искусности политической деятельности московских князей.(Схема)  Укрепление Московского княжества и политика московских князей. Основателем династии московских князей стал сын Александра Невского Даниил, который в 1276 г. получил Москву в удел. В 1300 г. он вышел победителем в борьбе с рязанским князем Константином и захватил рязанские земли от Коломны до Серпухова. Другим крупным приобретением был Переяславль, который достался московскому князю в наследство от бездетного племянника Ивана Дмитриевича. Таким образом, Даниилу удалось расширить территорию своего княжества почти вдвое.(Схема)  Даниил Александрович скончался в 1303 г. в возрасте 42 лет, оставив пятерых сыновей — Юрия, Александра, Бориса, Ивана и Афанасия. Александр умрет в 1309 г., Борис в 1319-м. Афанасий княжил в Можайске и затем в Великом Новгороде, где и скончался в 1322 г. Заметный след в истории оставили лишь двое: Юрий и Иван. Старший - Юрий Данилович (1281—1324) получил Московское княжение, сохранив за собой Переяславль. Вскоре после смерти отца он с братьями присоединяет к Москве Можайск. (Схема) Основными соперниками сыновей Даниила оставались тверские князья. В начале XIV в. столкновения двух политических центров принимают драматический характер. Враждующие князья использовали наговоры друг на друга, вели открытые военные действия, совершали убийства. На первых порах успех сопутствовал тверскому князю, Михаилу Ярославичу, который, заняв владимирский престол, явно претендовал на роль объединителя русских земель. По его указанию был создан общерусский летописный свод, а в 1307 г. князь Михаил добился установления своей власти в Новгороде.  Но столь стремительное усиление тверского князя не устраивало Орду, которая в своей политике на Руси старалась поддерживать равновесие между соперниками. Пришедший к власти в Золотой Орде хан Узбек (1313 – 1342 гг.) решительно поддержал московского князя Юрия, который в 1314 г. получил власть над Новгородом, а позднее и ярлык на великое княжение (1318 – 1322 гг.). Михаил Ярославич был казнен в Орде. Его сын Дмитрий Михайлович Грозные Очи вскоре отомстил за отца, убив в ставке хана московского князя. Как и его отец, Дмитрий Михайлович был казнен в Орде, но ярлык на владимирское княжение остался за тверскими князьями. Значительного влияния в Северо-Восточной Руси добился князь Иван Данилович Калита (1325—1340) (схема). Политика Ивана Калиты была направлена на реализацию двух основных принципов: мира и порядка. Во что бы то ни стало, он хотел укрепить положение своего княжества, расширить его границы и добиться мира с Ордой. Во многом переломным моментом в противоборстве Москвы и Твери стали события 1327 г., когда в Твери вспыхнуло восстание против ордынского сборщика дани Чолхана. (Приложение) Придя в город во главе монголо-татарского отряда, московский князь подавил восстание. Тверской князь Александр Михайлович вынужден был бежать во Псков. После этого хан Узбек отдал Калите ярлык на великое владимирское княжение. Московский князь получил также право собирать дань с русских земель и доставлять ее в Орду. Владения московского князя постепенно расширялись. Не прибегая к вооруженным конфликтам, Иван Калита приобрел Галич Белоозеро, Углич, Если до татаро-монгольского нашествия Русь находилась на уровне социально-экономического развития передовых европейских стран, то в результате разорения, произведённого завоевателями, и установления их господства Русь в экономическом отношении начала отставать от стран Западной Европы. Всё же в конце XV в. в результате объединения русских земель сложилось единое Русское государство, центром которого стала Москва. Основной причиной его образования был подъём производительных сил, выразившийся в росте общественного разделения труда, развитии ремесла, усилении товарно-денежных отношений и рыночных связей в стране. Создавались условия, способствовавшие ликвидации феодальной раздробленности. Ускоряющим фактором в создании Русского централизованного государства явилась необходимость борьбы с татаро-монгольскими захватчиками и прежде всего с золотоордынскими ханами. Однако в период создания Русского централизованного государства экономическая раздробленность на Руси ещё не была преодолена. Задача: укрепление княжеской власти и колонизация. Факторы, способствующие объединению: Усиление политической роли власти князей. Общность языка в различных русских землях, общие правовые нормы, единая религия Факторы, тормозящие объединение: Объединение русских земель, в отличие от запада, не есть результат социальных процессов. Неблагоприятные почвенно–климатические условия в центрах объединения (в первую очередь Москва и Тверь) Экстенсивный путь развития хозяйства Необходимость объединения осознавалась тогдашними политическими деятелями только как сопротивление монголам -> тормозные аспекты (политические факторы) –> борьба с монголами и соперничество Москвы из-за становления центром. 3.Какие задачи стояли перед внешней политикой Москвы в XIV-XV вв.? Элементы внешней политики в деятельности Московских князей в XIV — первой половине XV в. Попав под ордынское иго, русские земли утратили часть своих государственных функций и прежде всего внешнеполитическую. Южные и западные княжества, стремясь избежать ордынской нсволи, все больше сближались с Великим княжеством Литовским и в XIV в. вошли в его состав. Княжества Северо-Востока, Новгородская и Псковская земли вынуждены были ограничить свои внешнеполитические контакты. Только со второй трети XIV в., когда в Орде началась междоусобная борьба («большая замятия», как се называли на Руси), появились условия для возрождения княжеских внешнеполитических функций. Первенство в политике возрождения внешней политики Руси принадлежит потомкам Ивана Калиты — великим князьям Владимирским и Московским. Они постоянно вели соперничество с литовскими князьями за право покровительства Великому Новгороду. Новгородцы же, используя свое пограничное положение и удаленность от Орды, старались вести самостоятельную внешнюю политику. Так, в 1323 г., поддержав князя Юрия Данииловича в его борьбе с Михаилом Тверским, они одновременно заключили союз с Орденом. Признав после 1328 г. верховный сюзеренитет московских князей, новгородцы тем нс менее постоянно вели переговоры с литовскими князьями, а при случае пользовались их поддержкой в спорах со своими номинальными властителями. Ожесточенное московско-литовское соперничество из-за права на покровительство Новгороду, владение пограничными землями, а также за людские ресурсы стало первым элементом внешней политики, в которой были соединены интересы Орды и собственно Москвы. Во второй половине XIV в. это соперничество вылилось в военные конфликты между Великим князем Дмитрием Ивановичем и Великими князьями Литовскими Ольгердом, а затем Ягайло, в ходе которых литовские войска дважды (1368 и 1370) осаждали Москву. И только междоусобная война за власть в литовских землях между двоюродными братьями Ягайло и Витовтом снизила на время «литовскую опасность» для Москвы и даже привела к заключению союза между великим Дмитрием Ивановичем и Витовтом, закрепленного браком сына Дмитрия Донского Василия и дочерью Витовта. И все же подлинным началом возрождения внешней политики (впрочем, как и самого государства) нужно признать попытку добиться самостоятельности в борьбе против Орды. Дважды в 1370-х гг. русским войскам удавалось нанести поражение ордынцам: в 1377 г., когда московско-нижегородское войско во главе с Дмитрием Боброком-Волынским захватило татарский город Булгар, и в 1378 г., в битве на реке Воже. Но между этими успешными сражениями было страшное поражение русских дружин на реке Пьяне в 1377 г., нанесенное предводителем ордынского войска Араб-шахом (Арапшой). Главным же внешнеполитическим событием этого времени стала битва на Куликовом поле. С конца 1350-х гг. в Золотой Орде распоряжался темник Мамай. Сначала он правил именем хана Берднбска, а затем объявил себя ханом и правителем. Стремясь восстановить ордынское иго на Руси в полном объеме (в том числе получить ту дань, которую Московский князь уже несколько лет не выплачивал), Мамай заключил военный союз с Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем, собрал до ста тысяч воинов и в 1380 г. двинул свои войска к Москве. Получив известие о движении ордынского войска, великий князь Дмитрий Иванович обратился за помощью ко всем князьям русских земель. Благословение, полученное московским князем у самого авторитетного из всех церковных деятелей Руси того времени — Сергия, — придало действиям Дмитрия силу общенациональной борьбы за веру и правду. На смотр к Коломне пришли русские дружины со всех городов, кроме дружины Тверского князя и нс оправившихся от поражения на Пьяне суздальско- нижегородских князей. Олег Рязанский «идучи не шел», выжидая, кто окажется победителем. 8 сентября 1380 г. поединком богатырей Псрссвста и Челубся началась великая битва. Русские войска использовали в сражении тактику, разработанную еще Александром Невским. Пешие дружины Сторожевого, Передового, Большого полков были поставлены одна за другой спиной к реке Нспрядвс, при ее впадении в Дон, в достаточно узкой для действий ордынской конницы, заболоченной долине. Полки Правой и Левой руки должны были воспрепятствовать попыткам обхода русских войск. Лучшие конные дружины был оставлены в резерве. Особая роль отводилась Засадному полку, размещенному в лесу, слева от общего построения русских войск. Князь Дмитрий Иванович, сам вставший в ряды пеших воинов, доверил судьбу сражения своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу и воеводе Боброку Волынскому, чьи войска, ударив в решительный момент битвы из засады, решили ее исход. Войска Мамая бежали, сам он был убит союзниками — генуэзцами. Победа на Куликовом поле дала Руси надежду на возрождение государственности и независимости. Однако время для полного освобождения еще нс пришло. Захвативший власть в Золотой Орде хан Тохтамыш в 1382 г. пришел на Русь, осадил и сжег Москву и заставил Дмитрия Донского выплатить дань. Другие русские князья помочь Дмитрию или не смогли, потеряв большую часть воинов на Куликовом поле, или не захотели, опасаясь возвышения московского князя и завидуя ему. Тем не менее московские князья уже почувствовали «вкус» самостоятельной внешней политики и начали шаг за шагом отвоевывать у Орды право на нес. Сын Дмитрия Донского Василий I выступил против войск полководца Тимура, захватившего власть в Золотой Орде в 1395 г. и дошедшего до границ Руси (им был разорен город Елец). После двух недель стояния русских войск на реке Оке Тимур повернул назад. Московская Русь на время освободилась от ордынской дани, однако 1408 г. эмир Едигей, разорив Ростов, Нижний Новгород и другие города Руси, осадил Москву и добился восстановления дани. Феодальная война второй четверти XV в. резко ослабила позиции Руси в противостоянии с распадающейся Золотой Ордой и ее преемником — Казанским ханством. В 1445 г. войска Василия II были разбиты ордынцами, а сам великий князь попал в плен к хану Улу-Мухаммсду и сумел вернуться в Москву только после того, как пообещал выплатить выкуп, величина которого значительно превосходила обычную дань. Лишь во второй половине XV в. великому князю московскому удалось добиться независимости, чему способствовало несколько факторов: завершение феодальной войны, усиление централизации государственной власти в московских землях, присоединение к Москве Новгорода, а также распад Золотой Орды на несколько государств. Первые внешнеполитические действии Ивана III. При выделении из состава Золотой Орды Казанского и Крымского ханств правопреемницей ее в отношении с Русью стала Большая Орда. Но и ханы Казани после пленения Василия II Улу-Мухаммедом рассчитывали на получение дани. Казанские отряды регулярно нападали на русские земли, грабя города и уводя в полон местных жителей. Адекватный ответ на эти нападения Московская Русь смогла дать лишь в конце 1467— 1469 гг. Первые два года русские войска нападали на земли казанских ханов, наносили им урон, сравнимый с тем, что перед этим терпела Русская земля. А в 1669 г. большая рать, ведомая братьями великого князя Московского Юрием Дмитровским и Андреем Большим, осадила Казань и взяла мир «по всей воле» Москвы, включающий возвращение всех пленных, льготы русским купцам в торговле по Волге и отказ Казани от претензий на дань с русских земель. В 1472 г. в верховья реки Камы, именуемые Великой Пермью, был послан отряд московского воеводы князя Федора Пестрого. Воевода разбил войска правителя пермяков князя Михаила, пленил его самого и установил дань великому князю московскому. Обретение независимости. Успех великого князя московского в борьбе с Казанью и в собирании под своей властью русских земель крайне болезненно воспринимались в Большой Орде. В 1472 г. хан Большой Орды Ахмат пришел с ратью на Русь, захватил и сжег город Алексин. В ответ Иван III, собрав полки, выставил заслоны вдоль реки Оки. Ахмат, не готовый к крупной военной кампании, повернул назад, сохранив формальную власть над Русью и получая дань еще три года. В 1476 г. он потребовал от Ивана III лично привезти дань в Орду, но получил отказ. Готовясь к большому походу на Русь, Ахмат заключил военный союз с великим князем литовским Казимиром IV и собрал стотысячное войско. В июне 1480 г. он двинул свои полки в обход русских застав, к реке Угре, левому притоку Оки. В ответ на действия Ахмата Иван III заключил союз с крымским ханом Мснгли-Гиреем. Тот напал на южные рубежи Литовского княжества, заставив Казимира отказаться от похода к Москве. Русские войска, ведомые наследником великого князя Иваном Ивановичем Молодым, вышли к Угре на пять дней раньше ордынских. Самому великому князю пришлось преодолеть и последствия мятежа, поднятого его братьями Андреем и Борисом, и оппозицию в собственной семье (его жена Софья с частью бояр в панике покинула Москву, уговаривая мужа не оказывать сопротивления хану), и собственную нерешительность. 8 октября 1480 г. войска хана Ахмата попытались форсировать Угру, но были отбиты полками Ивана Молодого и князя Д. Д. Холмского. Еще одна неудачная попытка пробиться сквозь русские заставы, а также известия о том, что на Угру идут с полками, помирившиеся с великим князем братья, а Казимир в поход нс выступал, заставили Ахмата перейти от военных действий к переговорам. Стояние на реке Угре вывило преимущество полков великого князя московского в вооружении, сплоченность его войск, силу боевого духа и, наоборот, все увеличивающуюся слабость позиции хана. 11 ноября Ахмат увел свои войска от Угры. Пройдя грабительским набегом по литовским землям, вернулся в Орду, где был убит своими соперниками в начале 1481 г. Действия русских войск на Угре стали последним эпизодом в истории ордынского ига. С 1480 г. Московская Русь стала независимым государством, проводящим самостоятельную внешнюю политику. 4.В чем заключалась политическая деятельность Ивана III и его роль в объединении русских земель?   Внешнеполитические итоги правления Ивана III Придя к власти, Иван III понял, что гегемония Орды сильно давлеет над государством, не позволяя Руси нормально развиваться по своему сценарию. Еще за сто лет до этого объединенные войска русских князей попытались ослабить позиции монголо-татарского ига, и после внушительной победы на Куликовском поле казалось, что столетиям дани пришел конец. Однако действия Тохтамыша в 1382 году вновь поставили Русь на колени ровно на сто лет. В течение двух десятилетий Иван III проводил грамотные внешнеполитические маневры, которые помогли ему впоследствии полностью ослабить монгольское иго. После стояния на Угре, силы монголов были разгромлены, и столетиям гегемонии настал конец. Однако Древнюю Русь в то время не воспринимали, как могущественного игрока на внешнеполитической арене. Именно поэтому, как только монгольские силы стали ослабевать, на страну стали оказывать давление Литовское княжество и Ливонский орден. Разгромив Ливонский орден в 1501 году, Иван III окончательно доказал, что страна поднялась с колен и готова к дальнейшему развитию. Возможно, если бы династия Рюриковичей не прервалась, страна не оказалась бы вновь в числе отстающих. Подводя итог можно отметить следующие ключевые моменты внешней политики Ивана III: Постепенный разгром монгольского ига привел к полному освобождению от гегемонии захватчиков, спустя 200 лет после начала выплаты дани. В 1501 году Иван III разгромил Ливонский орден, заставив местных правителей платить Москве дань. Удачные войны с Литовским княжеством помогли Древней Руси закрепится на международной арене не в статусе неудачников, а в роли государства с большим военным потенциалом. Итоги внутренней политики Ивана III Прозорливость Ивана III помогла царю понять, что успехи во внешней политике напрямую зависят от итоговых внутренних государственных действий. Несомненно, главное достижение царя на этом поприще — это объединение разрозненных княжеств в состав единого государства. Под эгидой Московского княжества собрались все бывшие непримиримые враги, в том числе Псковское, Рязанское и Тверское княжество. Находясь в составе одного государства, и обладая огромными войсками, все эти княжества были непобедимы. Поодиночке же, монгольское иго могло легко подавить восстание в любом княжестве, назначив нового наместника. Постепенное объединение вокруг Москвы во главе с сильным царем привело к том, что страна укрепила свои позиции и смогла дать долгожданный отпор иноземному захватчику. Однако Иван III не планировал останавливаться свои реформаторские действия после победы над монгольским игом. Уже в 1497 году правитель подготовил новый законодательный акт — Судебник. Составленный с ориентиром на пример более развитых стран, Судебник закладывал основы приказной и поместной системы. Новый законодательный акт регулировал отношения между всеми княжествами, не допуская новых конфликтов между непримиримыми врагами. Период правления Ивана III стал и временем культурного подъема. Именно в этот период начинается возведение многих культурных построек (в том числе и знаменитого Успенского собора), распространяется грамота. Сам царь интересовался книгами и старался равняться по уровню культурного развития на более развитых и успешных соседей. Подводя итоги внутриполитических реформ Ивана III можно сделать следующие выводы о главных преобразовательных действиях царя: Он смог объединить все разрозненные княжества в единое государство. Реформы в области законодательства помогли ввести свои нормы управления новым, объединенным государством. Деятельность в сфере культуры и градостроительства влияла на укрепление положительного имиджа Древней Руси. Конечно, политика Ивана III, как во внутренних, так и во внешних государственных преобразованиях не была идеальной. К середине XV века монгольского иго уже достаточно ослабло из-за внутренних распрей, и рано или поздно свержение агрессоров все-таки должно было произойти. К тому же, царь довольно агрессивно вел себя касательно внутренней политики, твердой рукой в зачатке предотвращая все восстания и разобщения между княжествами. Однако в истории России Иван III все-таки остался как дальнозоркий, мудрый правитель, сумевший делать то, что не удавалось его предшественникам. Иван III сумел объединить когда-то единое государство, предотвратить споры и распри, решить многолетние конфликты ради всеобщего блага. Личность Ивана III в истории Несомненно, Иван III – одна из самых значимых личностей в российской истории. Он заложил ядро независимого русского государства, навсегда освободив Московскую Русь от ордынского ига; укрепил феодальные порядки, единые для всей страны; централизовал власть в своих руках. Иван III был не только Государем всея Руси, но и в целом личностью мирового масштаба. 5.Каковы роль и значение создания приказов как органов государственного управления? Приказы - центральный орган государственного управления в Российском Царстве. Система Приказов сформировалась при Иване 3 (и была ликвидирована Петром 1, заменившего их Коллегиями.) Приказами управляли судьи, назначаемые царем и Боярской думой в основном из числа бояр.Первое звено помощников судьи - дьяки. Основная черновая работа выполнялась поддьячными. Приказная система управления в России подразделялась на 3 уровня: Общегосударственные Приказы - общая система управления государством. Территориальные Приказы - система управления на отдельных территориях страны. Дворцовые Приказы - управление царским двором. Приказная система в России Периодически создавались временные Приказы, такие как Тайных дел или Счетный. Их работа была эпизодической и непродолжительной. Отдельной категорией выступали 2 Патриарших приказа: Казенный и Дворцовый.Первый отвечал за сохранность церковного имущества, а второй за функционирование церковной системы и учреждений. Приказы были низшим звеном управления государством. Выражаясь современным языком, это исполнительная власть. В целом же структура управления Русским царством может быть представлена схематически.  Общегосударственные Приказы Это были основные органы управления страной. Как правило, попасть в эти органы было очень почетно. К общегосударственным Приказам российского царства относятся: Посольский (1549 - 1720) - внешняя политика и откуп военнопленных. Разрядный (1535 - 1711) - распределение людей на государственную службу. Должность могли получить только бояре и дворяне. Этот Приказ был едва ли не ключевым для знати, поскольку именно определял куда попадет человек в гражданской и военной службе. Большая казна - получение доходов от отраслей (городов), подчиненных другим Приказам. Оружейная палата - заведовал оружием. Пушкарский (1577 - 1700) - наем людей на военную службу, назначение окладов и так далее. Стрелецкий (1555 - 1701) - управление наземными подразделениями (основа - стрельцы) в армии, в том числе казаками. Рейтарский (1649 - 1700) - управление конными войсками. Основная единица армии - рейтарские войска. Иноземный (1623 - 1701) - общее управление русскими войсками и иностранными войсками, находящимися на службе русского царя. Поместный - распределение поместий в стране и сбор налогов с поместий. Ямской - почтовая связь и сообщения между городами. Каменных дел - ведал каменным строительством в крупных городах. Областные Приказы Если общегосударственные Приказы занимались управлением страной в целом, то Приказы областные фокусировались на отдельных регионах страны. Всего за период российского царства было создано 4 областных Приказа: Малороссийский, Сибирский, Казанский и Смоленский. Каждый из них обладал влиянием в определенном регионе и занимался укреплением там царской власти. Дворцовые Приказы Это была система, обеспечивающая комфорт царской жизни. К дворцовым Приказам относятся: Казенный - сохранность всего имущества, находящегося во дворце, и принадлежащего царской семье. Большого дворца - все аспекты ведения хозяйства во дворце. Сокольничий - разведение соколов и организация соколинной охоты для членов царской семьи. Конюшенный - содержание и управление царскими конюшнями, организация выездов. Царская и Царицына мастерская палата - пошив одежды, драгоценностей и прочего. Говоря о системе приказов в России и системе ее функционирования важно отметить, что основными чертами этого устройства были волокита и взяточничество. Известная фраза «волочить дело» появилась именно в период функционирования этой системы. Бояре, получавшие высокие должности в системе управления страной, «кормились» в основном от этого. Заседание Боярской думы Система приказов работала в рамках государства с разной степенью эффективности. Если в середине 16 века система была относительно эффективной, то в последующем с проведением реформ, чем ближе к эпохе Петра 1, тем меньше эта система соответствовала нуждам государства. Причина кроется в том, что до тех пор пока Россия развивалась внутри себя и не пыталась выйти на уровень ведущих государств система приказов была допустимой. При этом она была малоэффективной и доказать это очень легко, исследуя количество органов управления. Если в начале 17 века насчитывалось всего около 40 приказов, то уже к середине века приказов было 100. Четкой иерархии и системы управления не было, поэтому Приказы могли плодиться бесконечно много. Все это было на руку, прежде всего, боярству, для которых эта система была основным источником дохода. Именно в этом кроется причина того, что Петр 1 одновременно избавлял страну и от системы Приказов и от боярства, заменяя его дворянством. 6. Охарактеризуйте последствия войн Белой и Алой розы  Война Белой и Алой розы в Англии стала одним из крупнейших военных конфликтов в Европе XV века. Она имела такие последствия: смена правящей династии вместо Плантагенетов – Тюдоры. Ослабли позиции феодальной знати, зато укрепились позиции торгового класса. Генрих VII стал держать баронов под жестким контролем, уменьшилась их военная власть. Погибло много представителей аристократии. 7. Назовите предпосылки Возрождения, существовавшие в Западной Европе XIV-XVвв. Эпоха Возрождения (Ренессанса по фр.) охватывает период приблизительно с XIV в. по начало XVII в. В Италии это 14-16 вв., в других странах - конец 15 - 16 вв. В 16 столетии Ренессанс становится общеевропейским, охватывая все страны Западной и центральной Европы. Это высокое Возрождение, краткий период наивысшего расцвета, длившийся 30-40 лет. Последние две трети 16 века - период Позднего Возрождения, кризиса возрожденческих идей, искусства. В развитии культуры Возрождения различают следующие этапы: Раннее Возрождение, представителями которого были Петрарка, Боккаччо, Донателло, Боттичелли, Джотто и др.; Высокое Возрождение, представленное Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлем, Франсуа Рабле, и Позднее Возрождение, когда обнаруживается кризис гуманизма (Шекспир, Сервантес). Эпоха, начавшаяся в городах Италии, получила такое название потому, что ее духовные вожди понимали ее как возвращение к античным ценностям, как возрождение греческой и римской античности. Сами творцы культуры эпохи Возрождения относились к своей эпохе положительно, и даже, пожалуй, восторженно. Это восприятие было усвоено и последующими исследователями, которые противопоставляли Возрождение, в качестве сугубо творческой, раскрепощающей силы человека эпохи, мракобесию средневековья. Ницше писал: "Итальянское Возрождение таило в себе все положительные силы, которым мы обязаны современной культурой, именно: освобождение мысли, презрение к авторитетам, победу образования над высокомерием родовой знати, восторженную любовь к науке и к научному прошлому людей, снятие оков с личности, пламя правдивости и отвращение к пустой внешности и эффекту…" Предпосылки: Экономические - широкий размах ремесленного производства, торговли и финансового дела в городах, подчинение деревни городу,. Наступает период первоначального накопления капитала. Появляются первые зачатки капиталистической промышленности в форме мануфактуры. Развивается банковское дело, международная торговля. Сам Ренессанс еще не был этапом буржуазно-капиталистической формации. Он только ее подготавливал, и притом бессознательно, независимо от себя. Культура частной собственности и культура производства на основе эксплуатации рабочей силы в эпоху Ренессанса начиналась. Богатый, процветающий итальянский город стал главной базой формирования культуры Возрождения. Культура Возрождения отвечала потребностям этого богатого развивающегося города. Купечество, богатые горожане и ремесленники не могли и не хотели жить в соответствии с нормами церковной морали. В их поведении все отчетливее проступали черты рационализма, расчетливости, смелости в деловых начинаниях, осознания личных способностей и широких возможностей. Складывалась мораль, оправдывающая обогащение и радости мирской жизни. В условиях возросшей деловой активности на первый план выдвигалась человеческая личность. Научные - Зарождается современное экспериментальное естествознание. Формируется научная картина мира на основе открытий прежде всего в области астрономии. Коперник, Бруно, Галилей обосновывают гелиоцентрический взгляд на мир. Кроме этого, цивилизация начинает развиваться за рамки Европы благодаря географическим открытиям, т.к. в 15 веке Колумб открывает Америку, потом Магеллан совершает кругосветное путешествие. Мир для Европейцев становится гораздо больше. Социально-психологические - становление буржуазного индивидуализма, который приходил на смену сословно-иерархической структуре феодальных отношений. В эпоху средневековья человек был еще привязан прямыми либо опосредованными узами к коллективу определенного типа. В эпоху Возрождения индивид обретает все большую самостоятельность по мере того, как ослабляются корпоративные и религиозные связи, через которые он обретал свое место в системе целого. Отрыв человека от коллектива окончательно осуществился именно в эпоху Возрождения. “Не терпеть нужды и не иметь излишка, не командовать другими и не быть в подчинении — вот моя цель”, — писал Ф. Петрарка, выражая этим не только свои личные цели, но и жизнеощущение эпохи. |