Вопросы №1. 1. Логика экспериментального метода

Скачать 25.39 Kb. Скачать 25.39 Kb.

|

|

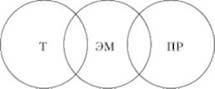

1. Логика экспериментального метода Логика экспериментального метода была разработана английским социологом и моралистом Джоном Стюартом Миллем, жившим в XIX в. Милль установил пять логических схем индуктивного вывода, одна из которых – «метод различия» – являет собой классическую схему эксперимента. Схема эта довольно проста. Сначала берутся две совокупности (два объекта) и выравниваются по значимым признакам. Иначе говоря, нужно сделать так, чтобы группы практически не различались. Конечно, они не могут не различаться вовсе. Поэтому внимание экспериментатора сосредоточивается на значимых признаках, т.е. на тех, которые могут оказать влияние на результаты эксперимента. Например, изучая воздействие телепередачи на политические установки зрителей, исследователь должен убедиться, что возраст испытуемых в различных группах варьирует незначительно. Почему возраст? Потому что из предшествующих исследований известно, что возраст влияет на политические установки. Следовательно, этот признак подлежит контролю. Несколько по-иному оценивается, например, численность блондинов, брюнетов или шатенов. Обычно такого рода параметрами при изучении политических установок пренебрегают, почему-то не считая их значимыми. Чем больше параметров учитывает исследователь, тем надежнее эксперимент. Затем начинается полевой или лабораторный этап эксперимента. Иногда утверждается, что это самый главный этап – собственно эксперимент. Такое суждение опрометчиво. Успех или провал эксперимента зависит прежде всего от того, насколько тщательно проработаны его идеальная схема, план проведения и ожидаемые результаты. Лабораторное (полевое) исследование не должно сталкиваться с «нештатными» ситуациями, т.е. ситуациями, не предусмотренными предварительно разработанным планом. Если это происходит, полевую работу надо немедленно прекратить и вернуться к проектированию исследования. Неудача исследования заключается отнюдь не в отрицательном результате – иногда он имеет большее значение, чем Положительный, – а в получении ничего не означающих данных. Предположим, что все идет «штатно» и мы находимся на полевом этапе эксперимента. Здесь одна группа объектов подвергается воздействию экспериментальной переменной. Все, кто работает в «опытных» науках, делают примерно одно и то же. Химик подвергает вещество воздействию реактива и затем наблюдает, как оно меняет цвет. Физик нагревает газы с целью продемонстрировать их расширение при нагревании. Агробиолог охлаждает семена и затем фиксирует динамику роста яровых (правда, потом это оказывается ошибкой). Социолог показывает студентам учебный фильм и констатирует усвоение материала. 119 На этом эксперимент не заканчивается. Чтобы убедиться в том, что данные результаты возникли вследствие воздействия именно экспериментальной переменной, а не какой-либо иной, следует сопоставить параметры экспериментальной группы с параметрами группы, где никаких воздействий не применялось. Различие между этими параметрами и есть результат воздействия экспериментальной переменной. Если различие нулевое или несущественное, мы констатируем отсутствие связи. Если применение экспериментальной переменной значительно изменяет распределение изучаемого признака, имеются основания предполагать причинную связь между ними. Такова общая схема, которая лежит в основании более сложных планов эксперимента. Классический проект проверки гипотез предполагает работу с двумя объектами: экспериментальным и контрольным. Это не значит, что все экспериментаторы обязаны работать с двумя объектами. Естественные науки XIX в. не знали такого разделения объектов. Впервые экспериментальную и контрольную группы стали выделять в начале XX в. Экспериментальная и контрольная группы должны быть практически идентичными. Идентичность экспериментальной и контрольной групп достигается двумя способами. Первый способ – попарное выравнивание объектов по значимым переменным, установленным до проведения экспериментальных операций. Выравнивание можно осуществить путем подбора для каждого объекта экспериментальной группы идентичного объекта в контрольной группе. Например, если в экспериментальную группу входит мужчина 40 лет с высшим гуманитарным образованием, в контрольной группе должен быть его «двойник» с такими же параметрами. Очевидно, подбор «двойников» возможен лишь при очень ограниченном числе переменных. В противном случае комплектование групп превращается в неразрешимую задачу. Второй, более доступный, метод выравнивания групп основан на выравнивании частотных распределений, а не каждой пары в отдельности. Например, экспериментатор обеспечивает 30-процентную долю испытуемых с высшим образованием и в той, и в другой группе. Аналогичные выравнивания осуществляются и по другим признакам, а отдельные испытуемые уже не контролируются. Разумеется, в данном случае не достигается высокого сходства между группами, но комплектование групп намного облегчается. Третий способ обеспечения идентичности экспериментальной и контрольной групп – случайное распределение объектов по группам. Чаще всего такой способ называют рандомизацией. В отличие от выравнивания рандомизация, как предполагается, устраняет систематические различия между группами по всем признакам, а не только контролируемым исследователем. Для осуществления рандомизации массив надо как следует перемешать и разделить равновероятно. Данный способ особенно предпочтителен в тех случаях, когда у исследователя нет уверенности, что различия между группами контролируются по значимым переменным. А такой уверенности нет никогда. Обеспечить равновероятное распределение контингента на две группы не так просто, как это кажется. Каждый объект должен иметь одинаковую вероятность попасть в экспериментальную и контрольную группы, поэтому рекомендуется осуществлять отбор с помощью таблицы случайных чисел либо жребия 2. Психология понимания причинности Проблема интерпретации психологической причинноститесно связана с теоретическими установками и методологическими позициями авторов в отношении к построению психологического объяснения. Говоря о психологической причине, исследователь только в одном случае имеет в виду классическую естественно-научную парадигму — когда в исследовании реализуется проверка каузальной гипотезы, что тесно связано с формальным планированием эксперимента, в котором предполагается использование причинно-действующих условий или экспериментальных воздействий на изучаемые процессы. Кроме удовлетворения условиям причинного вывода психологическое исследование, если оно претендует на статус экспериментального, сталкивается с еще двумя проблемами, которым реально авторы уделяют неодинаковое внимание, — проблемой понимания причинности в психологических теориях (и в объяснительном звене экспериментальных гипотез) и проблемой ограничения поля конкурирующих гипотез (как других объяснений по отношению к установленной эмпирически закономерности). Аспекты полноты представленной системы переменных и направленности связи между ними также важны при обсуждении специфики психологической причинности. Предположения о законах, отражаемых в обобщенных или так называемых универсальных высказываниях, служат не менее важным основанием причинных интерпретаций. В литературе, обобщающей нормативы экспериментального рассуждения, специально обсуждается вопрос о том, с чем же в первую очередь связан причинный вывод: с апелляцией к этим законам или к управляемым экспериментатором условиям. Психологические законы как дедуктивно полагаемые обобщения и эмпирически представленные (выявляемые тем или иным методом) закономерности, рассматриваемые как проявление действия законов на уровне психологических реалий, относятся к разным мирам — миру теорий и миру эмпирических реалий (психологической реальности). Это различие служит для ряда авторов основанием утверждений о неприменимости экспериментального метода в психологии на том основании, что мир психического — как субъективная реальность — уникален и в нем нет никаких общих законов, что управляющие воздействия извне по отношению к нему неприменимы и т. д. Другой поворот этой темы — поиск отличий, т. е. специфики психологических законов как динамических, статистических (в противовес детерминистским утверждениям при фи-зикалистском понимании причинности), как законов развития и т. д. Обсуждение экспериментальной процедуры с точки зрения того, действительно ли управляемые экспериментатором различия выступают в качестве причинно-действующих условий, — лишь один из аспектов принятия решения об установленной зависимости. Не менее важными аспектами, связываемыми с этапами содержательного планирования (а не формального) и контроля за выводом, являются использование определенного психологического закона (гештальта, «параллелограмма развития» и т. д.), а также соотнесение теоретического конструкта (и связанного с ним объяснительного принципа) с экспериментальными фактами. Психологические реконструкции — существенная специфика вывода из психологического эксперимента в отличие от бихевиорального. Но одновременно в психологии представлены и иные взгляды на причинность. Целевая причина как объяснительный принцип работает в совершенно разных психологических школах, т. е. явно связана с категориальными приобретениями психологии XX в. В работах Э. Толмена (1886-1959) и К. Левина она дополняет причинно-следственный детерминизм. В исследованиях, реализующих положения теории деятельности, она соотносится с принципами активности и опосредствования. В культурно-исторической психологии, как это мы рассмотрим позже, и воздействующая, и целевая причинность — как условия — подчинены принципу автостимуляции, предполагающему переход от интерпсихической функции к интрапсихической. Целевая причина для ребенка — взрослый в возрасте акме — также не может считаться воздействующей (пример В. П. Зинченко). Аналогом целевой причины можно считать двигательную задачу в физиологии активности Н. А. Бернштейна. В психологических теориях присутствуют и варианты недетерминистского понимания психологической причинности. В теории развития интеллекта Ж. Пиаже понятие причинности оказалось связанным с вопросом о стадиальности развития; в частности, было обосновано синхронное понимание причинности. Согласно теории Пиаже, нельзя ставить вопрос о переходе ребенка с одной стадии развития на другую, обсуждая проблему взаимоотношений мышления и речи так, как она поставлена Л. С. Выготским. Со становлением функции означивания на стадии символического (или наглядного) интеллекта одновременно развиваются обе функции; логическая координация, а не воздействующая или иная «причина» положена в основу становления структур интеллекта (как группировок) — эти и ряд других положений теории Пиаже демонстрируют несводимость тех процессов, которые необходимо обсуждать в контексте проблемы развития, к классическим представлениям о причинности. Введение К. Г. Юнгом (1875-1961) принципа синхронистичности, в котором реализован радикальный отказ от представлений о воздействующей причине, рассматривается в современных методологических работах в качестве одного из критериев перехода от классической парадигмы к неклассической. Данный принцип, по замыслу Юнга, должен послужить пониманию таких комплексов событий, которые связаны между собой исключительно по смысл)', и между ними не существует никакой причинной связи [Юнг, 1996]. В экзистенциальной психологии В. Франкла (1905-1997) осуществлена такая «поправка» в психологической причинности, как разведение оснований, относящихся только к формам детерминации психики человека, и к тем биологическим или ноологическим причинам, с которыми связаны физические воздействия или биологические законы. «Когда вы режете лук, у вас нет оснований плакать, тем не менее ваши слезы имеют причину. Если бы вы были в отчаянии, у вас были бы основания для слез» [Франкл, 1990, с. 58]. Как и для концепции Выготского, для концепции австрийского психиатра и психолога важен принцип опосредствованного понимания психологической причинности. Но он во главу угла ставит смысловую, специфически человеческую причинность, для которой личностный смысл и общение 11 ридают основание детерминистскому развитию событий. Франкл при этом противопоставляет не индетерминизм и детерминизм, а панде-терминизм и детерминизм; у него именно духовные основания рассматриваются как причинно-действующие. Как это показано в работе «Исторический смысл психологического кризиса», основной проблемой для развития схем причинного вывода в психологии является картезианское наследие. Отсутствие общепсихологической теории и различия в оценках адекватности предмету изучения используемых в психологии методов исследования остаются современными характеристиками кризиса. В то же время достаточная разработанность ряда общепсихологических теорий, использующих категориальные представления о включении того или иного понимания каузальности в логику разработки собственно психологических понятий и — что не менее важно — в схемы методических подходов, соответствующих разным парадигмам соотнесения теории и эмпирии в психологии (психологических законов и психологических фактов), демонстрирует скорее парадиг-мальный этап развития психологии как науки, чем допарадигмальный. Другой вопрос, что представление о «нормальной науке», введенное Куном, для психологии дополняется еще одним звеном — расщепления ее на академическую и практическую психологию. 3. Мир теорий и мир психологической реальности Одним из значимых для экспериментальной психологии направлением в методологии научного мышления стало представление о классификации систем знаний, теорий разной степени общности и научных гипотез с точки зрения выделения уровней, свидетельствующих о близости или дальности пути к эмпирической их проверке. Гипотезы выступают связующим звеном между "миром теорий" и "миром эмпирии". Именно в соответствии с выдвинутыми гипотезами исследователи строят экспериментальные модели (ЭМ) — ситуации, в которых актуализируются и экспериментально изучаются базисные процессы и явления, рассматриваемые в той или иной проблемной области психологического знания. Соотношение мира теорий (Т), экспериментальных моделей и эмпирической (психологической) реальности можно представить таким образом, как показано на рис. 1.1.  Мир психологической реальности (ПР) открыт человеку — как его субъективный опыт — и исследователю, который реконструирует данную реальность в тех или иных психологических понятиях. Итак, субъективная реальность обозначена правым кругом — ПР. Сами же психологические понятия, или психологические конструкты, черпаются из области теорий. Это левый круг — Т. В мире теорий существуют концепции, принципы объяснения, психологические законы. Средний круг представляет экспериментальные модели — ЭМ, разрабатываемые исследователем, с одной стороны, исходя из теорий, а с другой — из индуктивных наблюдений феноменов и эмпирически выявляемых закономерностей. ЭМ — это также область реализованных психологических исследований. В нес могут войти только реализованные эксперименты, посредством которых проверяются эмпирически загруженные гипотезы. Есть определенные требования к тому, что называют теорией. Не всякая система взглядов на психологическую реальность может получить статус теории. Следование научным нормативам, сложившимся к определенному моменту развития науки, — один из критериев теоретического знания. Таким нормативом выступает возможность выведения из теории следствий, проверяемых опытным путем. Схема К. Хольцкампа В схеме, предложенной немецким автором критической психологии К. Хольцкампом (1927—1995) и представленной нами в табл. 1.1, те системы взглядов, по отношению к которым не могут быть проверены вытекающие из них следствия, называются "эмпирически не загруженные". Они не составляют предмета рассмотрения в экспериментальной психологии. Собственно схема Хольцкампа и была выстроена им, чтобы "ограничить теоретизирование" — отграничить гипотезы, которые в принципе нельзя экспериментально проверить или которые не предполагают косвенного выявления психологического знания (для проверки которых не нужно строить исследование).

Но в науке теория часто забегает вперед исследовательской практики. Гипотезы порой не удастся проверить в настоящем в силу отсутствия необходимого методического инструментария или неразработанности ЭМ, но зато это в случае эмпирически загруженных гипотез наступает в будущем, когда, например, решается проблема разработки необходимого методического инструментария для операционализации переменных, входящих в ЭМ. |