Коллоквиум По збп. Занятие 17 1,2,3,4 (Юля). 1. Общая характеристика типа Mollusca (ведущие черты организации, деление на подтипы и классы, какие признаки лежат в основе их выделения)

Скачать 97.28 Kb. Скачать 97.28 Kb.

|

|

1. Общая характеристика типа Mollusca (ведущие черты организации, деление на подтипы и классы, какие признаки лежат в основе их выделения) Моллюски – крупный по числу видов (130 тыс.) тип животных. Обитают преимущественно в морях (мидии, устрицы, кальмары, осьминоги), пресных водоемах (беззубки, прудовики, живородки), реже – во влажной наземной среде (виноградная улитка, слизни). Размеры тела взрослых моллюсков разных видов значительно различаются – от нескольких миллиметров до 20 м. Большинство из них – малоподвижные животные, некоторые ведут прикрепленный образ жизни (мидии, устрицы), и только головоногие моллюски способны быстро передвигаться реактивным способом. Основные характерные черты строения моллюсков: Тело лишено сегментации, имеет двустороннюю симметрию (двустворчатые и головоногие) или асимметричное (брюхоногие). Отделами тела являются голова с расположенными на ней глазами и 1-2 парами щупалец, туловище, в котором расположено большинство внутренних органов, и нога – мускулистая брюшная часть тела, служащая для передвижения. У двустворчатых моллюсков голова редуцирована. Тело заключено в раковину, защищающую животное и дающую опору для прикрепления мышц. Наружный слой раковины роговой - периостракума, средний остракума (фарфоровый) и внутренний гипостракума (перламутровый) – известковые. У брюхоногих моллюсков раковина цельная в виде колпачка или спирально завитой башенки. У двустворчатых она состоит из двух створок, соединенных эластичной связкой, зубцами «замка» и мускулами-замыкателями. Большинство головоногих моллюсков раковину утратили. Туловище покрыто кожной складкой – мантией (паллиум), эпителий которой выделяет вещество раковины. Между мантией и телом образуется мантийная полость, в которой располагаются жабры, некоторые органы чувств, анальное отверстие, отверстие выделительных органов. Полость тела вторичная (целом), однако сильно редуцированная и сохранившаяся лишь в виде околосердечной полости и полостей половых желез. Остальное пространство между внутренними органами заполнено рыхлой тканью – паренхимой. Пищеварительная система состоит из трех отделов: передней, средней и задней кишки. У большинства моллюсков (кроме двустворчатых) в глотке развит мускулистый язычок, покрытый роговой пластинкой с многочисленными зубчиками - теркой. Ею они активно захватывают и измельчают растительную и животную пищу. В глотку открываются протоки слюнных желез, а в желудок – проток особой пищеварительной железы – печени. Двустворчатые питаются пассивно, отфильтровывая через жабры пищевую взвесь (водоросли, бактерии, детрит), поступающую в мантийную полость с водой через вводной сифон. Кровеносная система незамкнутая и состоит из сердца и сосудов. Сердце имеет желудочек и 1 – 2 (реже 4) предсердия. Помимо сосудов часть пути кровь проходит в щелевидных полостях между органами. Цвет крови – голубоватый (за счет гемоцианина – медьсодержащего дыхательного пигмента). Органы дыхания у водных моллюсков – жабры, у наземных – легкое, представляющее собой участок мантийной полости. В стенке легкого имеется густая сеть кровеносных сосудов, через которые осуществляется газообмен. Легкое открывается наружу дыхательным отверстием – дыхальцем. Выделительная система представлена 1 – 2 почками. Они являются видоизмененными метанефридиями. Воронка почки открывается в околосердечную сумку, а выделительное отверстие – в мантийную полость. Нервная система разбросанно-узлового типа: пять пар крупных ганглиев расположены в жизненно важных органах (голове, ноге, мантии, органах дыхания и внутренностном мешке) и соединены между собой нервными стволами. Из органов чувств наиболее развиты органы химического чувства, осязания, равновесия, а у подвижных хищников – зрения. Размножение происходит половым способом. Большинство моллюсков – раздельнополые животные, реже – гермафродиты (легочные брюхоногие моллюски). У раздельнополых моллюсков оплодотворение наружное, у гермафродитных – внутреннее, перекрестное. У пресноводных и наземных легочных, а также головоногих моллюсков развитие прямое, у морских двустворчатых и брюхоногих моллюсков – с неполным метаморфозом, т. е. с планктонной личиночной стадией, способствующей их расселению. Тип моллюсков (Mollusca) подразделяется на два подтипа

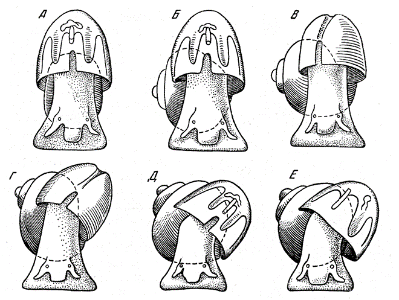

Класс брюхоногих моллюсков подразделяется на подклассы: переднежаберных, заднежаберных и легочных. Подкласс легочные включает два надотряда: стебельчатоглазые и сидячеглазые. Класс двустворчатых моллюсков подразделяют на два подкласса: первичножаберные, жаберные. Класс головоногих подразделяют на два подкласса: Tetrabranchia и Dibranchia, в состав которого входят отряды: каракатицы, кальмары и восьминогие Значение моллюсков в природе и жизни человека Они неотъемлемая составляющая пищевой цепочки. Мягкотелых употребляют лягушки, рыбы, птицы. Тюлени употребляют головоногих моллюсков, морские звезды – двустворчатых. Через тело моллюска проходит вода и очищается от загрязняющих факторов. А моллюски в свою очередь получают частицы еды из отфильтрованной воды. Створки мягкотелых принимают участие в формировании осадочных пород. Широко применяются в кулинарии, считаются деликатесом во многих странах. Это мясо мидий, морские гребешки, устрицы, каракатицы и осьминоги. Из-за популярности блюд из экзотических животных, их стали выращивать на специально оборудованных фермах. Между створками раковины образуется ценное ювелирное сырье — жемчуг. Жемчужина формируется после попадания внутрь инородного тела. Поскольку мышцы моллюсков недостаточно развиты, они не могут выбросить его наружу. Чтобы нейтрализовать чужеродный предмет, вокруг него формируется капсула и с новообразованной жемчужиной моллюск живет всю жизнь. Сейчас жемчуг добывают в искусственно созданных условиях. Приоткрыв створки, под мантию кладут инородные объекты, а моллюска перемещают в водоем с благоприятными для жизни условиями и через три года получают жемчуг. Каракатиц и осьминогов используют для добычи чернильного вещества, из которого изготавливают тушь. Вредители сельского хозяйства — слизни, уничтожают зерновые культуры, огородные растения (картофель, капусту, томаты). Плоские черви, вызывающие заболевания человека и животных, используют моллюсков как промежуточных хозяев. 2. Класс Loricata: внешняя морфология, внутреннее строение. Какие черты их организации можно считать примитивными? ПАНЦИРНЫЕ, ИЛИ ХИТОНЫ (LORICATA, ИЛИ POLYPLACOPHORA) Обитают в морях, живут главным образом в полосе прибоя, где медленно ползают по камням или прочно присасываются к ним подошвой ноги (обитатели приливно-отливной зоны). Известно около двухсот видов. Тело продолговато-овальное или червеобразное (длина от 0,5 до 40 см и весом до 1 кг), разделено на голову, туловище и ногу, которой присасываются к субстрату. Спинная сторона туловища покрыта раковиной, состоящей из 8 черепицеобразно расположенных щитков (пластинок). Каждая пластинка состоит из двух слоев: наружного — органического и внутреннего — известкового. Пластинки налегают одна на другую как черепицы и не сращены между собой, благодаря чему моллюск может сворачиваться в кольцо. Кроме пластинок, в коже имеются иногда многочисленные известковые чешуйки, иголки и зернышки разнообразной формы. Щитки не закрывают всего тела, и по периферии Мантия образует снабженный спикулами (известковые образования) кожистый поясок — перинотум. Между краем мантии и ногой имеется щелевидная мантийная полость обычно с многочисленными перистыми жабрами; в неё открываются протоки пары почек, анальное отверстие и протоки непарной половой железы. Мышечная система. Мускулатура развита сильно особенно на спинной стороне, где отдельные мышцы поддерживают пластинки раковины, а другие, прикрепляясь к ним, идут в ногу. Нервная система состоит из окологлоточного церебрального кольца и четырех продольных нервных стволов боковых (плевральных) и ножных (педальных), соединенных перемычками, имеет вид двойной веревочной лестницы. Этим она несколько подобная нервной системы некоторых полихет. Органы чувств представлены слабо развитыми осфрадиями. Статоцисты отсутствуют, но на спине во внешнем слое ракушки имеющиеся эстеты, которые являются органами осязания и воспринимают давление воды. В некоторых панцирных эстеты видоизменились в своеобразные очки, количество которых может достигать 11 тыс. у одной особи. Однако настоящие глаза у них отсутствуют. Дышат с помощью жабр ктенидий, размещенных по бокам тела (от 4 до 80 пар у разных видов). Вся поверхность ктенидий покрыта мерцательным эпителием, обеспечивающего циркуляцию воды и газообмен. Органы пищеварения начинаются ртом, ведущий в глотку, на дне которой является терка, или радула, с роговыми зубчиками. В глотку открываются слюнные железы и пара особых «сахарных» желез, секрет которых способствует превращению крахмала в сахар. Далее пища поступает в желудок, куда открываются протоки печени, затем в среднюю кишку; непереваренные остатки выходят через анальное отверстие задней кишки в мантийную полость. Питаются водорослями, губками, фораминиферами. Кровеносная система незамкнутая. Сердце трехкамерное: состоит из одного желудочка и двух предсердий и лежит в околосердечной сумке - перикарде, являющейся остатком целома. С желудочка кровь, обогащенная кислородом, через аорту выливается в систему лакун, где отдает кислород и обогащается углекислым газом. С лакун кровь идет к жабрам, и, обогатившись кислородом, поступает в предсердии, а оттуда - к желудочкам. Органы выделения - почки одним концом открываются в перикард, а другим - в мантийную полость. По способу размножения – раздельнополые, оплодотворение у них происходит наружным путем. Развитие с метаморфозом. Из яйца выходит трохофорная личинка. В отличие от трохофоры полихет личинка хитона имеет зачаток ноги, раковинную железу, зачаток раковины и пару глазков, расположенных по бокам тела. Личинка сначала ведет плавающий образ жизни, по мере развития органов, характерных взрослым моллюскам, личиночные признаки исчезают, молодое животное опускается на дно. У панцирных моллюсков образуются на раковинных пластинах годичные кольца, по которым можно определить возраст хитона. Живут хитоны 8-9 лет. Самки живут меньше самцов. На их раковине поселяются многощетинковые черви, усоногие рачки, в частности, морские желуди. Так, на одном хитоне насчитали 125 морских желудей. их иногда находят в желудке рыб (камбал). Хитоны являются одной из самых древних групп животных, они обитали еще в палеозое, приблизительно 400—300 миллионов лет назад. Сегодня панцирные моллюски живут практически по всему земному шару. В нашей стране они обитают в дальневосточных морях, кроме того они живут в Черном море. Какие черты их организации можно считать примитивными? Хитоны - примитивные моллюски с шиповатой кутикулой, часто с 8 метамерными пластинками раковины на спине, множественные жабры. Внутренностного мешка нет, для них характерна метамерия в строении некоторых органов, с наружным оплодотворением и личинкой – трохофорой. О примитивности строения и близости к предковым формам говорит нервная система, состоящая из окологлоточного кольца и двух пар продольных нервных стволов (система лестничного типа, в котором отдельные ганглии слабо развиты). Головные органы чувств (щупальца и глаза) отсутствуют, нет органов равновесия – статоцистов. Есть органы чувств на спине, на раковине (глаза и эстеты — органы осязания). 3. Класс Gastropoda: внешняя морфология, внутренние системы органов (пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая, выделительная, целом) Класс Брюхоногие (Gastropoda) Самый богатый видами класс моллюсков насчитывает около 85 000 видов. Первично-морские формы, они приспособились к жизни и в пресных водоемах, и на суше. Есть и паразитические виды. Размеры от 2-3 мм до 60 см. Класс делится на три подкласса: Переднежаберные (Prosobranchia), Заднежаберные (Opisthobranchia) Легочные (Pulmonata) Главными отличительными признаками являются утрата билатеральной симметрии (редуцируются правые органы мантийного комплекса) и наличие раковины из цельного куска, прикрывающей спину животного. Тело брюхоногих отчетливо разделяется на голову, ногу и туловище. Голова ясно обособлена от тела и несет рот, 1-2 пары щупалец, пару глаз. Нога у большинства видов имеет ползательную подошву, движение — скольжение благодаря волнообразным сокращениям ноги, подошва которой выделяет обильную слизь. Нога (в зависимости от образа жизни) может сильно изменяться, превращаясь в плавник или в два плавника (крылоногие). Кверху тела идет вырост — внутренностный мешок (туловище). Туловище большинства этих моллюсков закручено в завиток. В связи с редукцией раковины у некоторых брюхоногих (голых слизней и др.) туловищный мешок также редуцируется и внутренние органы помещаются в верхней части ноги. На туловище образуется по направлению книзу складка покровов, мантийная складка, под которой находится мантийная полость с расположенным в ней мантийным комплексом органов. Как складка, так и полость обычно развиты на передней и на правой стороне туловища. Мантия выделяет раковину, в большинстве случаев закрученную спирально. Раковины у большинства правовращательные, дексиотропные, (взгляд со стороны вершины), реже левовращательные, леотропные, внутри есть колонка. Простое строение раковины, как правило, является вторичным упрощением, о чем свидетельствуют завитые раковины личинок. Раковина брюхоногих состоит из тонкого органического наружного слоя (periostracum), под которым лежит фарфоровидный слой (ostracum), образованный известковыми пластинками, расположенными перпендикулярно к поверхности раковины. У некоторых брюхоногих (Haliotis, Turbo и др.) имеется еще внутренний перламутровый слой. Во всех подклассах брюхоногих нередко наблюдается редукция раковины, доходящая в отдельных случаях до полной ее атрофии. Пищеварительная система на нижней стороне переднего конца головы находится рот, он ведет в ротовую полость, переходящую в мускулистую глотку, в самом начале которой помещаются роговые челюсти, а за ними подвижный мускулистый вырост – язычок, покрытый теркой (радула) служит для перетирания пищи. У хищных форм передняя часть головы вытянута в хобот. С глоткой связаны одна-две пары слюнных желез. У некоторых хищных брюхоногих секрет слюнных желез содержит свободную серную кислоту (2—4%) или некоторые органические кислоты, способные растворять раковины других моллюсков и панцири иглокожих. За глоткой следует пищевод, обычно расширяющийся в зоб, а затем желудок, в который открываются протоки печени. Последняя выполняет роль секреторного органа, способна всасывать пищу, как тонкий кишечник позвоночных, в ней запасаются жир и гликоген, в клетках идет внутриклеточное пищеварение. Второй отдел средней кишки - длинная тонкая кишка, далее задняя кишка и порошица, расположенная над головой или на правой стороне тела. Среди брюхоногих моллюсков есть растительноядные и хищники. Органы дыхания у большинства жабры — ктенидии. Каждый ктенидии состоит из осевого уплощенного стволика, несущего два ряда лепестков. Ктенидии характеризуются присутствием у их основания органов химического чувства — осфрадиев. Ктенидии перистые и первично их пара, но чем сильнее развита асимметрия, тем меньше один из ктенидиев (чаще правый). У высших представителей группы жабра одна. В каждом подклассе есть представители, у которых жабры исчезли и появились вторично как выросты тела, не гомологичные настоящим ктенидиям. Представители трех подклассов отличаются прежде всего по строению дыхательной системы: у переднежаберных жабры лежат впереди сердца, у заднежаберных — сзади, а у легочных жабры, как правило, заменены легкими, представляющими собой обособленный участок мантийной полости с собственным отверстием и пронизанный кровеносными сосудами. Вторичноводные виды легочных брюхоногих (прудовик, катушка) для дыхания поднимаются на поверхность воды. У голожаберных моллюсков жабры вторичны или их вообще нет и дыхание происходит всей поверхностью кожи. Кровеносная система незамкнутая. У более примитивных форм есть 2 предсердия и желудочек, с развитием ассиметрии правое предсердие исчезает. Положение оставшегося предсердия зависит от положения жабр или легкого. У переднежаберных и легочных оно остается впереди желудочка, а у заднежаберных ложится позади него, так как жабра их смещается далеко назад. Сердце всегда лежит в перикардии, остатках целомической полости. От желудочка отходит аорта, которая вскоре делится на два ствола: головную аорту (к переднему концу тела) и внутренностную аорту (к кишечнику, печени и половой железе). Хорошо развитая артериальная система образована сосудами с обособленными стенками. У легочных моллюсков более крупные сосуды постепенно переходят в капилляры. В конце концов, кровь изливается в мелкие лакуны соединительной ткани, теряет кислород и постепенно собирается в более крупные венозные лакуны, наиболее развитая из них омывает желудок, печень и гонаду. Отсюда кровь возвращается к органам дыхания (жабрам или легкому) и, окислившись, попадает непосредственно в сердце. Кровь чаще всего бесцветна. Нервная система разбросанно-узловая и состоит из окологлоточного кольца, 4 продольных стволов и 5 пар ганглиев. Церебральные ганглии иннервируют глаза, статоцисты, глотку и головные щупальца; педальные — мускулатуру ног, плевральные — мантию, париетальные — жабры и осфрадии (органы химического чувства), висцеральные — внутренности. Органы чувств: головные щупальца, разной сложности глаза от простых глазных ямок до глаз с хрусталиком и стекловидным телом, края мантии, осфрадии, статоцисты. Осфрадии лежат у основания ктенидиев и похожи на жабры. Это органы химического чувства. Есть орган слуха — пузырек со статолитами. Выделительная система: одна, реже 2 почки типа целомодуктов. Одним концом почки посредством ресничной воронки сообщаются с перикардием, т. е. с участком целома, другим — открываются в мантийную полость сбоку от порошицы. Две почки имеются только у низших представителей подкл. Proso-branchia, но одна из них развита слабее другой. Половая система раздельнополая или гермафродитная, непарная, в случае гермафродитизма — непарная гермафродитная железа. Есть совокупительный орган у самца и семеприемник у самки. У легочных и заднежаберных половая система гермафродитная и имеет белковые и пальцевидные железы. Влагалище открывается в половую клоаку, туда же открываются мешок совокупительного органа, семеприемник для чужого семени и мешок "любовных стрел", содержащий известковую иглу для раздражения кожи партнера. Оплодотворение перекрестное, внутреннее. Развитие. Дробление как у полихет неравномерное, детерминированное, спиральное. Личинки, трохофора и парусник или сразу парусник с легким впячиванием, раковинной железой, оседают на дно и переходят к ползающему образу жизни. У пресноводных форм свободно плавающей личинки нет. Развитие зародыша происходит внутри яйцевых капсул, которые самка иногда откладывает на поверхность самой раковины. У легочных развитие прямое, и из яйца появляется сразу маленькая улитка. Для прямого развития яйца снабжены очень богатым питательными веществами яйцом. Целом (вторичная полость) представлен полостью сердечной сумки (перикардом) и полостью гонад. Несмотря на то, что моллюсков относят к целомическим животным, собственно целому у них отведено достаточно скромное место. Целомические мешки у моллюсков представлены перикардом (полость сердечной сумки) и полостью гонад. Вместе они образуют гоноперикардиальную систему. Основной полостью организма моллюсков является гемоцель, через который циркулируют кровь и целомическая жидкость, промежутки между органами частично заполнены паренхимой. Почки по факту являются целомодуктами, связанными с перикардом. Предсердия выполняют часть функций выделительной системы, фильтруя отходы метаболизма из крови и сбрасывая их в целом уже в виде мочи. Целомодукты, открывающиеся в полость гонад, — половые протоки (гонодукты). 4. Асимметрия Gastropoda, ее происхождение по теории Нэфа. Особенности строения нервной системы Gastropoda в связи с асимметрией тела. Брюхоногие — единственная группа животных, у которых наблюдается нарушение билатеральной симметрии, выражающееся в асимметрии раковины и асимметричном расположении органов. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины. В результате торсии внутренностный мешок оказывается повёрнутым на 180° против часовой стрелки. Вследствие этого завиток раковины оказывается направленным назад, а край её нарастания и мантийная полость — вперёд. Таким образом, раковина становится эндогастрической. Считается, что торсия возникла при переходе от пелагического к бентосному образу жизни, поскольку при существовании в бентосе экзогастрическая (завиток направлен вперёд) доторсионная раковина весьма неудобна. Торсионный процесс и ассиметрия строения раковины обьясняются теорией Нэфа (1913). Видимо предками гастропод были билатерально симметричные моллюски с порошицей и мантийным комплексом на заднем конце тела. Раковина таких моллюсков была спирально закручена в одной плоскости, с расположенным сзади устьем и завитком, нависающим над головой (подобное расположение наблюдается у Nautilus). При переходе к ползающему образу жизни такая раковина мешает передвижению, так как завиток давит на голову, а устье раковины цепляется за дно, поэтому предок брюхоногих вынужден был разворачивать раковину на 180° за счет сокращения мышц стебелька, соединяющего внутренностный мешок и ногу. Такой разворот за счет сокращения мускулатуры называемый физиологической торсией создает эволюционные предпосылки для его постоянного закрепления. Результатом торсионного процесса стало то, что мантийные органы оказались над головой, а плевровисцеральные коннективы перекрестились. Раковина, однако по прежнему оставалась симметричной. Дальнейшая эволюция связана с увеличением размеров ноги, обусловленным ползающим образом жизни. Поскольку нога и голова моллюска перестали помещаться в раковину, потребовалось увеличить ее объем. Такое увеличение оказалось возможным за счет сдвига витков спирали в сторону. В итоге вершина раковина начинает смещаться вправо и вправо же смещается центр тяжести - возникает необходимость наклонить раковину, чтобы компенсировать это смещение. Устье раковины поворачивается при этом вправо, а вершина приподнимается, что приводит к некоторому раскручиванию внутренностного мешка (деторсии) примерно на 900. Смещение тяжести внутренностного мешка на правый бок и уменьшение количества свободного места приводит к редукции правых мантийных органов.   Разворот раковины и хиастоневрия у гастропод Разворот раковины и хиастоневрия у гастропод Возникновение турбоспиральной раковины связывают с тем, что такая форма обеспечивает наибольшую её прочность при равном объёме. Считается, что турбоспиральность является ключевым фактором при формировании асимметрии внутреннего строения брюхоногих моллюсков. Так, у гастропод с блюдцевидной раковиной (семейство Fissurillidae в составе Archigastropoda) внутреннее строение симметрично, за исключением того, что правая почка крупнее левой, и имеется только одна гонада — правая (последнее характерно для всех брюхоногих). Когда же возникает турбоспираль, центр тяжести раковины смещается, и, чтобы восстановить его положение, раковина должна быть смещена влево. Такое смещение закономерно вызывает редукцию правой половины внутренних органов, поскольку: во-первых, на них оказывается большее давление, во-вторых, ток воды через мантийную полость становится асимметричным. Так в семействах Haliotidae и Pleurotomariidae (Prosobranchia) подвергается редукции правый ктенидий. В семействах Trochidae и Turbinidae (Prosobranchia) правый ктенидий вовсе отсутствует, а правое предсердие сильно редуцированно и не несёт функциональной нагрузки. И наконец, у Caenogastropoda (остальные Prosobranchia) полностью отсутствуют правые ктенидий, осфрадий, гипобранхиальная железа и предсердие. Основным органом выделения становится левая почка, а правая входит в состав половой системы в качестве ренального гонодукта (дистальная часть половых протоков). Позднее Гарстранг (1928) внес существенное исправление в теорию Нэфа. По его мнению, торсионный поворот внутренностного мешка у предков Gastropoda происходил не во взрослом состоянии, а еще у планктонных личинок, как это наблюдается у низших современных брюхоногих (например, у Patella). Этот процесс был полезен, так как только обращенная устьем вперед раковина давала возможность личинке втягивать в нее сначала более жизненно важную часть тела - голову, а потом уже ногу. Это исправление Гарстранга касается только самого первого этапа становления асимметрии, все остальные и более поздние ее проявления, по-видимому, были правильно объяснены Нэфом. Особенности строения нервной системы Gastropoda в связи с асимметрией тела. В связи с закручиванием туловищного мешка у многих гастропод образуется перекрест коннектив между плевральными и париетальными ганглиями, называемый хиастоневрией. Нервная система без перекреста коннективов называется эпиневральной, а с перекрестом — хиастоневральной. В ряде случаев наблюдается развитие асимметрии нервной системы с укорочением коннектив на правой стороне тела. Висцеральные ганглии иногда слиты. У высших гастропод наблюдается концентрация всех ганглиев около глотки с образованием окологлоточного нервного кольца Нервная система брюхоногих разбросанно-узлового типа, состоит из нескольких ганглиев, соединенных между собой свободными от нервных клеток волокнистыми перемычками. 1. Над глоткой расположены два церебральных ганглия, соединенных! церебральной комиссурой. 2. В ноге педальные стволы концентрируются в передней части в два педальных ганглия, соединенных под глоткой педальной комиссурой. Кроме того, они связаны с церебральными ганглиями двумя продольными перемычками. Далее на пути плевровисцеральных стволов обособились еще три пары ганглиев. 3. Два плевральных ганглия расположены приблизительно на уровне педальных ганглиев; они соединены коннективами с церебральными и педальными узлами. 4. Далее кзади на пути плевровисцеральных стволов залегают два париетальных ганглия. 5. Наконец, еще дальше, под задней кишкой, лежит парависцеральных ганглиев, соединенных друг с другом висцеральной комиссурой. Последние три пары ганглиев как бы нанизаны на ту нервную петлю, которая образуется у подтипа Amphineura плевровисцеральными стволами. Кроме этих основных ганглиев образуются еще дополнительные ганглиозные массы, иннервирующие отдельные органы (например, глоточный, или буккальный ганглий. У заднежаберных (подкл. Opisthobranchia) и легочных (подкл. Pulmonata) моллюсков первично обособляется не 5, а 7 пар ганглиев. У всех моллюсков эти цифры могут уменьшаться за счет слияния ганглиев в более сложные нервные узлы. Своеобразные изменения нервной системы брюхоногих моллюсков связаны с появлением у них асимметрии. Главная суть их в следующем: У всех переднежаберных и немногих низших представителей двух других подклассов плёвровисцеральныё коннективы образуют перекрест так, что находящиеся на их протяжении париетальные ганглии перемещаются: левый на правую сторону (под кишку), а правый — на левую сторону тела (над кишечником). Нервную систему таких брюхоногих называют хиастоневральной или перекрещенной. Церебральными ганглиями иннервируются глаза, статоцисты, глотка и головные щупальца, педальными — мускулатура ноги. Плевральные ганглии снабжают нервами главным образом мантию. Париетальными ганглиями иннервируются ктенидии и осфрадии; наконец, висцеральными ганглиями осуществляется иннервация внутренностей. |