1. Общая характеристика типа Плоские черви (лат. Plathelmintes)

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

|

1. Общая характеристика типа Плоские черви (лат. Plathelmintes) Plathelmintes имеют листовидную форму тела, уплощенную в дорсовентральном направлении. Представители данного типа имеют размеры от 2 до 80 мм. У них отсутствует полость тела: внутренние органы погружены в рыхлую соединительную ткань, которая называется паренхимой. Кожно-мускульный мешок, который позволяет передвигаться представителям типа Plathelmintes, состоит из тегумента (неодермиса), который представляет собой синцитий. Он представлен продольными, поперечными и дорсовентральными гладкими мышцами. Движения Plathelmintes — медленные, несовершенные. У Plathelmintesесть органы прикрепления: ротовая присоска, которая находится на переднем конце тела и связана с ротовым отверстием, и брюшная присоска, находящаяся на брюшной стороне. Пищеварительная система имеет классическое строение: она начинается ртом, переходит в глотку, затем — в пищевод, имеет два кишечных канала (прямой и разветвленный), но не имеет анального отверстия. Пищеварительная система Plathelmintes слепо замкнута. Непереваренные остатки пищи выделяются через рот. Выделительная система протонефридиального типа. Она состоит из звездчатых клеток, которые называются протонефридиями, и разветвленных канальцев, которые отходят от них. Протонефридии способны захватывать продукты распада (диссимиляции) и транспортировать их через сеть каналов. Продукты экскреции (выделения) поступают в собирательные трубочки, а затем либо непосредственно, либо через мочевой пузырь выделяются во внешнюю среду. Выделительная пора находится на заднем конце тела. Половая система гермафродитна, однако у шистосом (кровяных сосальщиков) наблюдаются половые различия. Нервная система лестничного типа. Она представлена двумя нервными узлами, находящихся на переднем конце тела. От них отходят 3 пары нервных стволов, причем латеральные более развиты. Они соединяются между собой комиссурами, образуя решетчатую систему — ортогон. Восприятию внешних раздражителей способствуют сенсиллы — чувствительные нервные окончания. Медицинское значение имеют представители классов Сосальщики (лат. Trematoda) и Ленточные черви (лат. Cestoidea). 2. Общая характеристика класса Trematoda В класс Trematoda входят более 4000 видов паразитических червей. Как правило, они имеют листовидную форму тела, но у немногих сосальщиков встречаются ланцетовидная, грушевидная и цилиндрическая формы тела. Они имеют размер от 0,4 до 75 мм. Органы прикрепления представлены мускулистыми присосками, из которых одна включает ротовое отверстие, а другая находится на брюшной стороне. Многие сосальщики имеют шипики, покрывающие их тело и облегчающие прикрепление к хозяину. Субкутилярная (подкожная) мускулатура состоит их трех слоев: наружного — кольцевого, среднего — диагонального и внутреннего — продольного. Сбоку находятся дорсовентральные мышечные волокна. Под кожно-мускульным мешком между внутренними органами залегает губчатая паренхима — рыхлая соединительная ткань, о чём говорилось ранее. Ее функции состоят в том, чтобы обеспечивать опору и участвовать в переносе питательных веществ. Пищеварительная система образована мускулистой глоткой, коротким пищеводом, средней кишкой (или кишечником). Парные кишечные стволы — либо разветвленные, либо простые, но в обоих случаях они заканчиваются слепо, поэтому непереваренные остатки пищи выходят через рот. С другой стороны, у немногих Trematodaесть анальное отверстие. Выделительная система протонефридиального типа. У Trematodaесть центральный продольный канал с многочисленными ответвлениями, образованными протонефридиями. Протонефридии — замыкающие клетки с пучками ресничек, которые нужны для продвижения экскретов из паренхимы. Путем осмотического давления они поступают в просвет канальцев и выделяются через выделительную пору центрального канала. Нервная система лестничного, или шнурового, типа. Она представлена окологлоточным нервным кольцом, образованном 2 латеральными ганглиями, и тремя парами продольных нервных стволов. Есть симпатическая нервная система, которая иннервирует кишечник и органы выделения. Из органов чувств есть кожные нервные окончания. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Половая система гермафродитного типа, однако у шистосом (или кровяных сосальщиков) она раздельнополая. В составе мужского полового аппарата имеются два семенника, парные семяпроводы и семяизвергательный канал, который заканчивается совокупительным органом (циррусом) в половой сумке. Мужское половое отверстие находится близ брюшной присоски, где имеется женское половое отверстие — отверстие матки. Конечная часть маточного отверстия у молодых Trematodaвыступает в качестве влагалища. В него поступает сперма, которая проходит матку и заполняет семяприемник. Кроме того, женский половой аппарат имеет яичник с яйцеводом, парные желточники с протоками, железу Мелиса и лауреров канал, которые отсутствуют у части Trematoda. Железа Мелиса, или скорлуповая железа, участвует в формировании яйцевых оболочек и увлажнении поверхности стенок матки, дабы облегчить продвижение яиц к половому отверстию. Лауреров канал идет от конца яйцевода и служит либо для проникновения сперматозоидов при совокуплении, либо для выведения избыток желточных клеток и сперматозоидов из яйцевода. Вышеописанные органы связаны с оотипом — мускульным расширением конечной части яйцевода, в котором происходит оплодотворение яйцеклетки и развитие зиготы. У Trematodaимеется своебразный жизненный цикл, который протекает с закономерным чередованием поколений, способов размножения и хозяев (от 2 до 3). Половозрелая стадия паразитирует в организме позвоночных животных. Для того, чтобы начался жизненный цикл, необходимо, чтобы яйцо паразита выделилось в воду. Из него выходит личинка, снабженная светочувствительными глазками и ресничками, с помощью которых она может свободно перемещаться — мирацидий. Мирацидий попадает в организм брюхоногого моллюска, в котором последовательно происходит развитие таких личиночных стадий как спороцисты, редии и церкария. В брюхоногом моллюске мирацидий превращается в материнскую спороцисту. Она имеет микроворсинки, с помощью которых происходит пристеночное пищеварение, но у нее нет кишечника. В спороцисте исключительно развиты органы женской половой системы, поэтому она размножается партеногенезом. В результате партеногенеза образуются многоклеточные редии, способные формировать несколько поколений. Последнее поколение завершается образованием церкареиев, которые покидают брюхоного моллюска и находятся в поиске основного или второго промежуточного хозяина. И спороциста, и редии, и церкарии развиваются партеногенетически. С одной стороны, когда церкарии ищут основного хозяина, они инцистируются и инвазионная форма (личиночная стадия) называется адолескарием. С другой стороны, когда церкарии находят вторых промежуточных хозяев, они инцистируются в метацеркарии, которыми заражаются моллюски или рыбы. Однако большинство церкариев погибает либо потому, что они не нашли хозяев как таковых, либо потому, что они проникли в организмы тех видов, развитие в которых невозможно. Проникновение инвазионных стадий в организм хозяина сопровождается миграцией в тот орган, в котором начинается половозрелая стадия. Со сменой хозяев у Trematodaпроисходит чередование поколений: партеногенетическое поколение (спороциста, редия и церкарий) сменяется поколением половозрелых особей (марит). Сам процесс смены поколений называется гетерогонией. В зависимости от того, как развиваются Trematoda, их можно разделить на три группы: сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе; сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносной системе; сосальщики с двумя промежуточными хозяевами.

5. Морфология и жизненный цикл печеночного сосальщика Печеночный сосальщик, латинская систематика

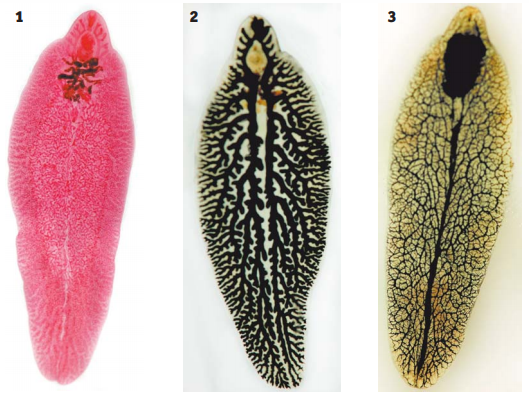

Географическое распространение. Заболевание, которое вызывает F. hepatica, (фасциолез) чаще встречается в странах с влажным теплым климатом. Вспышки фасциолеза наблюдались в Южной Америке, на кубе, а также в европейских странах (например, Франции). Локализация. Желчные протоки печени, желчный пузырь. Вследствие осложнений возможна локализация в подкожной клетчатке, легких, глазах, головном мозге. Морфология. F. hepaticaимеет листовидную форму тела длиной 20−30 мм и шириной 8−12 мм. Спереди имеется конический выступ (длиной 4−5 мм), а сзади тело равномерно сужено. Кутикула, покрывающая тело, имеет шипики, но в задней части тела они отсутствуют. Есть две присоски, причем брюшная присоска крупнее ротовой присоски, между которыми расположены половые отверстия. На заднем конце тела имеется отверстие выделительной системы. Пищеварительная система состоит из мускулистой глотки, пищевода и двух кишечных стволов, имеющих боковые ответвления. Задняя кишка с анальным отверстием отсутствует — пищеварительная система замкнута слепо. Половая система гермафродитного типа, представлена розетковидной маткой, которая находится позади брюшной присоски, а спереди нее находятся семяпроводы. Семяпроводы соединяются с сумкой цирруса. Латеральней находятся желточники. При соединении желточных протоков образуется желточный резервуар, близ которого находятся оотип и железа Мелиса (скорлуповая железа). Яйца — крупные, овальные, желтовато-коричневого цвета, с крышечкой. Они богаты желточными клетками. Размер яиц — 15 мкм. Жизненный цикл. Развитие F. hepaticaначинается с промежуточного хозяина, которым является малый прудовикLymneatruncatula, и происходит в воде. Когда яйцо печеночного сосальщика попадает в воду, то при температуре 21 ⁰C происходит выход мирацидия из оболочки. Стоит учесть, что при снижении температуры наблюдается снижение активности мирацидий и развитие данных паразитов приостанавливается. В организме малого прудовика происходит протекает партеногенетическое размножение: спороциста, редия и хвостатый церкарий. Хвостатый церкарий покидает организм малого прудовика, отбрасывает хвост и, прикрепляясь на водных растениях, инцистируется. Инцистированные церкарии, или адолескарии, являются инвазионной формой для человека и крупных травоядных млекопитающих, которые являются окончательными хозяевами. Заражение человека происходит либо алиментарным путем, когда он поедает прибрежные растения, либо водным путем, когда он пьет воду из прудов или поедает фрукты, помытые загрязненной водой. Попадая в желудочно-кишечный тракт человека, из цисты выходит личинка F. hepatica, которая достигает печени и проникает в желчные ходы. Спустя 3−4 месяца она достигает половозрелой формы и начинает откладывать яйца. Патогенное действие. В целом, F. hepaticaоказывает механическое и токсико-аллергическое действие на организм человека, а также способствует развитию бактериальной инфекции. В начале заражения F. hepaticaнаблюдаются повышение температуры и крапивница, затем возникают печеночные колики, нередко сопровождающиеся увеличением желчного пузыря. Из-за того, что F. hepaticaпитается форменными элементами крови (эритроцитами, лейкоцитами), возможно развитие гипохромной анемии. Заболевание, вызываемое F. hepatica, называется фасциолезом. Диагностика. Необходимо, чтобы диагностика фасциолеза проводилась спустя 3−4 месяца после заражения. Это связано с тем, что в организме человека могут находиться транзитные формы F. hepatica, которые были в печени зараженного животного. Материалом для диагностики является либо дуоденальное содержимое, либо кал. В ранних случаях возможна постановка иммунологической пробы, когда врачи применяют внутрикожную аллергическую пробу. Профилактика. Общественная профилактика — плановая дегельминтизация (уничтожение паразитических червей) с/х животных, выявление и лечение больных животных, смена пастбищ. Личная профилактика — соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье и термическая обработка овощей и зелени с огородов, где используется вода из загрязненных водоемов.  F. hepatica. 1 — половая система, 2 — пищеварительная система, 3 — выделительная система 7. Особенности жизненного цикла ланцетовидного сосальщика Ланцетовидный сосальщик, латинская систематика

Географическое распространение. Повсеместно. В отношении с/х животных D. lanceatum чаще распространен в районах, где ведется активное сельское хозяйство, в отношении человека — там, где наблюдается употребление муравьев в качестве экзотики (например, в Южной Корее). Локализация. Желчные ходы печени крупного и мелкого рогатого скота. Морфология. Кпереди тело равномерно сужено, задний конец почти округлен. Имеет длину в пределах 1 см. Брюшная присоска крупнее ротовой присоски. Семенники находятся в передней трети тела, сзади лежит хорошо развитая матка. Желточники находятся латерально. Яйца мелкие, асимметричные, имеют толстую гладкую оболочку коричневого цвета, крышечка присутствует. Размер яиц — 45 мкм. Внутри яйца находится зародыш с 2 крупными клетками. Жизненный цикл. Выделение яиц происходит через фекалии. В них содержатся мирацидии — личинки D. lanceatum. Когда мирацидии попадают в окружающую среду, то они проникают в организм наземных моллюсков родов Helicellaили Zebrina и начинают последовательно в них развиваться. Наземные моллюски — первые промежуточные хозяева. Попав в пищеварительный канал, из яйца выходит мирацидий, который образует 2 спороцисты (два поколения), из которых формируются церкарии. Они мигрируют в легочную полость моллюска и выбрасываются наружу, когда происходит его движение. Ввиду того, что у моллюсков содержится обильное количество слизи, то церкарии выделяется в виде слизистых комочков или сборных цист. Развитие церкариев в наземном моллюске длится от 4,5 лет до года. Большинство зараженных моллюсков гибнет вследствие патогенного действия церкариев, когда первые находятся в зимней спячке. Вторым промежуточным хозяином является муравей р. Formica. Заражение цистой связано с тем, что она прикрепляется к растениям, чему способствует слизь, и поедается муравьем. В мышцах и жировом теле муравья спустя месяц происходит развитие метацеркариев. Патогенное действие D. lanceatumна муравья связано с тем, что метацеркарий поражает проглоточный ганглий, что вызывает оцепенение муравья, поэтому он становится легкой добычей для окончательного хозяина. Окончательными хозяевами являются либо крупные и мелкие травоядные животные, либо люди, которые заглатывают инвазированных муравьев. В двенадцатиперстной кишке происходит выход метацеркариев наружу, после чего они мигрируют в печень через общий желчный проток. Заражение человека как таковое — явление редкое, но происходит алиментарным путем. Патогенное действие. Заболевание печени и желчных путей, которое вызывает D. lanceatum, называется дикроцелиозом. Симптоматика заболевания та же, что при фасциолезе, но менее выражена. Диагностика. Микроскопическое исследование яиц в дуоденальном содержимом и в фекалиях (как при фасциолезе). Стоит учесть, что яйца D. lanceatumмогут быть транзитными, которые попали в кишечник вследствие поедания зараженной печени крупного скота. Профилактика. Общественная профилактика — дегельминтизация скота, санитарная охрана пастбищ. Личная профилактика — соблюдение правил личной гигиены, слежение за попаданием в пищу муравьев. | ||||||||||||||||||||||||||