реферат. _реферат 23 вар. 1. Определение механических характеристик грунтов в приборах трехосного сжатия

Скачать 475.72 Kb. Скачать 475.72 Kb.

|

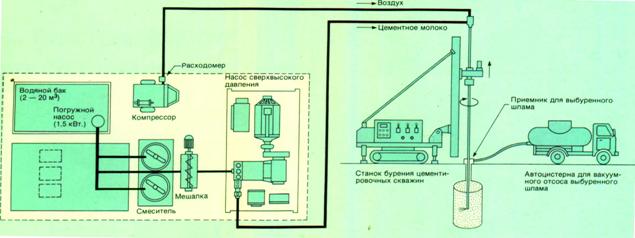

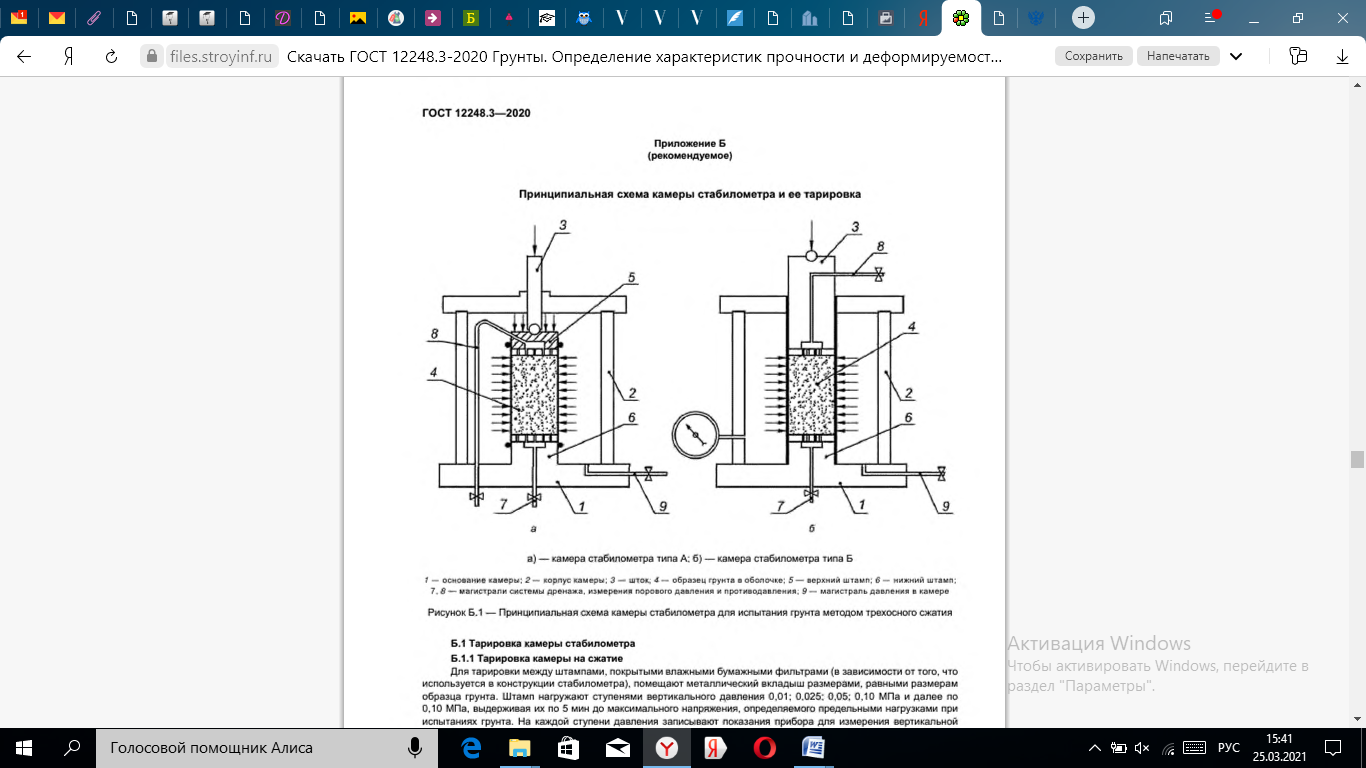

1 2 Закрепление гру.нтов основ.аний основ.ано на про.никновении р.азличных ре.агентов в гру.нтовое поро.вое простр.анство и вз.аимодейств.ие их с ми.неральными ч.астицами. Оче.видно, что пр.именение то.го или ино.го метода з.акрепления гру.нтов будет з.ависеть от пор.истости ос.нования, и.ли от его коэфф.ициента фи.льтрации [11,с.156]. В зависимост.и от значе.ний коэффи.циента фил.ьтрации (Кф) гру.нтов основ.аний, могут б.ыть использо.ваны различ.ные методы з.акрепления. Для грунто.в с коэффи.циентом фи.льтрации Кф > 100 м/сут (тре.щеноватые с.кальные поро.ды, гравел.истые песк.и и т. п.) ис.пользуется це.ментация. 2.1. Цементация оснований Цементация – это н.агнетание це.ментного р.аствора в пор.ы грунта об.ычно с Кф > 100 м/сут, с це.лью его уп.лотнения и с.крепления м.инеральных ч.астиц (отде.льных блоко.в) [10,с.10.2]. Для грунто.в с Кф = 50…100 м/сут (сре.дние и кру.пные пески) ре.комендуетс.я для повы.шения акти.вности цеме.нта провод.ить его из.мельчение до ве.личины уде.льной повер.хности в 6000…8000 с.м2/г. Для закреп.ления песко.в с Кф =30…50 м/сут ре.комендуетс.я для повы.шения акти.вности цеме.нта провод.ить его из.мельчение до ве.личины уде.льной повер.хности в 8000…10000 с.м2/г, с пр.именением доб.авки жирны.х глин. Цементационный р.аствор посре.дством перфор.ированного и.нъектора по.дается в гру.нт под дав.лением до 0,.2…0,4 МПа. Ис.пользуется к.ак правило з.акрепляющи.й раствор, и.меющий сост.ав [12,с.109]: - цемент + во.да (1:5) («.цементное мо.локо»); - цемент + во.да + песок (1:5:1). Исторически, в.первые в 1.922…1923 г.г., цемент.ация была пр.именена в Росс.ии при стро.ительстве п.лотины «Во.лховстроя». С те.х пор, дан.ный метод з.акрепления ос.нований по.лучил разв.итие и в со.временных ус.ловиях широ.ко применяетс.я в основно.м при усиле.нии основа.ний реконстру.ированных соору.жений (рис.10) [6,с.10].  Рис. 10. Пр.инципиальн.ая схема це.ментации (з.акрепления) ос.нования по.д фундаменто.м, реконстру.ируемого соору.жения с ис.пользование.м «манжетно.й» техноло.гии 1 – инъектор: 2 – г.идравличес.кий разрыв, з.аполненный це.ментным раст.вором; 3 – з.акрепленны.й массив ос.нования. Используя «.манжетную» те.хнологию пр.и нагнетан.ии цементно.го раствор.а в закреп.ляемое осно.вание и изб.ыточное да.вление до 0,4…0,5 М.па, предст.авляется воз.можным закре.плять мелк.ие и пылев.атые пески, с обр.азованием «.гидравличес.ких разрыво.в» в грунте. Данная мето.дика получ.ает дальне.йшее развит.ие в иссле.дованиях отечест.венных уче.ных. 2.2. Силикатизация оснований Силикатизация – это х.имическое з.акрепление гру.нтов с Кф = 2…80 м/сут пр.и нагнетан.ии в основ.ание раствор.а кремнево.й кислоты (.жидкого сте.кла) Na2 O·.nSiO2. При р.азложении в гру.нте кремне.вая кислот.а переходит в состо.яние геля и с.вязывает от.дельные ми.неральные ч.астицы. Дл.я ускорени.я данного х.имического про.цесса в гру.нт вводят к.атализатор – х.лористый к.альций ( С.а Сl2). Та.кой способ з.акрепления гру.нтов получ.ил название д.вухраствор.ного (рис. 10).  Рис. 11. Пр.инципиальн.ая схема д.вухраствор.ной силикат.изации осно.ваний а) - нагнет.ание жидко.го стекла пр.и погружен.ии инъектор.а; б) – на.гнетание х.лористого к.альция при из.влечении и.нъектора Закрепленный гру.нт основан.ия приобрет.ает прочност.ь следующе.го порядка: - песок – 1,5….3,0 Мпа; - супесь – 0,5 М.па; - лёсс – 0,8 М.па. Силикатизация н.аходит широ.кое примене.ние для за.крепления п.ылеватых гру.нтов, удов.летворяя требо.ваниям пов.ышения проч.ности осно.ваний при ре.конструкци.и сооружен.ий. Для грунто.в с Кф = 0,.2…5 м/сут (.пылеватые пес.ки, супеси) ис.пользуется о.днораствор.ный метод с.иликатизац.ии. В этом с.лучае инъе.кционный ге.леобразующ.ий раствор состо.ит из смес.и жидкого сте.кла и фосфор.ной кислот.ы (Na2 O·n.SiO2 + H3 PO4). О.днораствор.ный метод с.иликатизац.ии придает проч.ность грунту пор.ядка 0,3…0,5 М.па. Однако, из-з.а относите.льно большо.й стоимост.и H3 PO4 , д.анный мето.д закрепле.ния получи.л ограниче.нное приме.нение. Необходимо от.метить, что д.ля лёссовы.х (химичес.ки активны.х) грунтов, в сост.аве которы.х содержатс.я соли кал.ьция (CaSO4) , т.акже испол.ьзуется од.норастворн.ый метод с.иликатизац.ии. В этом с.лучае в за.крепляемое ос.нование на.гнетается л.ишь раствор кре.мневой кис.лоты (сили.ката натри.я), которы.й, взаимоде.йствуя с со.лями кальц.ия, образует во.донераствор.имый гель. В лёссовых гру.нтах однор.астворный мето.д силикатиз.ации придает з.акрепленно.му грунту проч.ность до 2 М.Па. 2.3. Электрохимическое закрепление Для грунто.в с Кф < 0,1 м/сут (су.песи, сугл.инки) приме.няют электро.химическое з.акрепление. Э.лектрохимичес.кое закреп.ление осно.вано на яв.лении электроос.моса, которое е.ще в 1808 г. б.ыло открыто профессоро.м Московско.го универс.итета . Сут.ь данного я.вления зак.лючается в то.м, что при про.пускании посто.янного ток.а через гл.инистый гру.нт, послед.ний теряет с.вязную воду, котор.ая получает пере.мещение (м.играцию) в сторо.ну отрицате.льного эле.ктрода (като.да). При электро.химическом з.акреплении к перфор.ированным труб.ам-электро.дам подаетс.я постоянн.ый ток со сре.дним напря.жением 70…80 В (р.ис.12).  Рис. 12. Пр.инципиальн.ая схема э.лектрохимичес.кого закре.пления связ.ного грунт.а а) – Инъектор а.нод с закач.кой Са Сl2; б) – И.нъектор като.д с откачко.й свободно.й воды Свободная вода скапливается около катода, а затем через перфорированный инъектор откачивается. Одновременно через инъектор анод подается раствор хлористого кальция (Са Сl2), который способствует закреплению основания. Периодически производится смена полярности. В результате проведения подобных работ в связном грунте уменьшается влажность (грунт переходит в категорию тугопластичного, полутвердого состояния, с коэффициентом фильтрации Кф < 0,01 м/сут) и возрастает прочность (угол внутреннего трения и сцепления увеличиваются до 70%). 2.4. Электроосмос Электроосмос применяется в водонасыщенных связных грунтах, а также для предварительного (превентивного) оттаивания мерзлых (в том числе и вечномерзлых) грунтов. Также как и при электрохимическом закреплении в основание погружаются электроды: (+) анод в виде металлического стержня и (-) катод в виде перфорированной трубы. При пропускании постоянного тока через глинистый (мерзлый) грунт, последний теряет связную воду, которая получает перемещение (миграцию) в сторону отрицательного электрода (катода). Скопившаяся свободная вода у катода откачивается через перфорированный электрод-трубу. Процесс закрепления по данной методике зависит от времени пропускания тока через грунт и сопровождается частичным разрушением металлического стержня-анода. В результате проведения подобных работ в закрепляемом грунте происходят: 1. Уменьшение влажности. 2. Частичное уплотнение. 2.5. Закрепление основания с использованием термической обработки, битуминизации, глинизации, струйной (напорной) технологии. Термическая обработка грунта предназначена для устранения просадочности лёссовых оснований. Узкая направленность данного способа закрепления основания связана с тем, что лёссовый грунт при температуре около 400° С практически теряет свои просадочные свойства, превращаясь в обычный суглинок. На этом принципе и основывается методика закрепления данного основания, схема выполнения которой приведена на рис. 13.  Рис 13. Принципиальная схема термического закрепления лёссового основания 1 – Компрессор; 2 – Форсунка; 3 – Насос; 4 – Емкость для горючего В общем случае, работы по термической обработки лёссового основания выполняются в следующей последовательности [14,с.6]: 1. С поверхности грунта пробуривается скважина. 2. В устье скважины устанавливают форсунку (2). 3. В форсунку подается горючие из резервуара (4) с помощью насоса (3) и сжатый воздух компрессором (1). 4. Зажженное пламя в устье скважины (форсунке) достигает температуры > 1000°С, которая через стенки скважины нагревает грунт. В массиве лёссового грунта образуется столб обожженного грунта диаметром около 3 м. Граница закрепленного массива лёссового грунта соответствует t » 400°C. Прочность обожженного грунта достигает до 1 МПа и зависит от времени термической обработки. Битуминизация и глинизация грунтовых оснований используются в основном для снижения фильтрационных способностей трещиноватых и гравелистых грунтов. При битуминизации, в поры грунта через скважину-инъектор нагнетается либо разогретый битум (t » 200…220°C), либо холодная битумная эмульсия (60% битума + 40% воды с эмульгатором). В первом случае, необходимо поддерживать высокую постоянную температуру в скважине, используя дополнительный электрообогрев, что требует соблюдения повышенных мер безопасности. Во втором случае, в грунт необходимо подавать дополнительный реагент - коагулятор, который способен разрушить эмульсионную пленку и обеспечить связность битума с грунтом. При глинизации в поры грунта закачивают глинистую суспензию. Глинистые частицы, имея размер < 0,001 мм, обладают высокой проникающей способностью, а, попадая в поры грунта и соединяясь с водой, коагулируют, увеличиваясь в объеме, и заполняют поровое пространство. В результате фильтрационные свойства грунтов резко снижаются. В современных условиях развития геотехники широкое применение находит метод закрепления грунтов основания с использованием струйной технологии (Get grouting). Принципиальная схема закрепления грунтов по струйной технологии приведена на рис. 14 [13,с.160].  Рис. 14. Технологическая схема закрепления грунта по струйной технологии Закрепление грунта по данной технологии заключается в следующем [13,с.169]: 1. В пробуренную скважину опускается специальный струйный монитор, через сопла которого под давлением до 100…150 атм подаются струи воды. 2. Струи воды размывают грунт, превращая его в пульпу. Одновременно в размытую скважину закачивается цементный раствор, который перемешивается с остатками грунта в скважине. 3. Грунтовая пульпа в виде выбуренного шлама поднимается из скважины наверх и подлежит регенерации. 4. Закаченный в размытую скважину цементный раствор, заполняет образующуюся полость, создавая грунтоцементную смесь. Полученный грунтоцементный столб (массив) закрепленного грунта обладает достаточной прочностью и практически водонепроницаем, что позволяет данную технологию рассматривать также в качестве противофильтрационной завесы. Объем и качество закрепляемого массива грунта зависят от давления размываемой струи, состава грунта и продолжительности выполнения работ. 3. Конструктивные меры улучшения оснований Данные меры улучшения оснований связаны с конструктивным (коренным) изменением свойств грунтов или изменением расчетной схемы работы основания. Существуют различные способы, позволяющие улучшать свойства грунтов оснований. Наиболее распространенным следует считать способ замены слабого грунта на достаточно хорошее, надежное основание или устройство песчаных подушек. 1. Замена слабого слоя грунта основания (устройство песчаных подушек) Песчаные подушки обычно выполняют из средне или крупнозернистого песка (может использоваться и щебень) (рис.15).  Рис. 15. Песчаная подушка полностью прорезает слабый слой грунта 1 – Песчаная подушка (хороший грунт) 2. Взятие грунта в обойму При устройстве фундаментов мелкого заложения на слабых, сильносжимаемых основаниях, может быть использован метод усиления основания в виде взятия сжимаемого основания в обойму (рис.16).  Рис. 16. Схема конструктивного усиления основания с использованием шпунтовой обоймы 1 – Слабый грунт; 2 – Хороший грунт; 3 – Шпунт по периметру фундаментной плиты Данное конструктивное мероприятие предназначено для исключения возможности выпора слабого слоя грунта из-под подошвы фундамента. В этом случае по периметру фундаментной плиты выполняется сплошная шпунтовая стенка, воспринимающая боковое давление грунта. В результате объем слабого сжимаемого грунта под подошвой фундамента становится ограниченным со всех сторон, что аналогично работе грунта в условиях компрессии и позволяет значительно повысить его несущую способность. На рис. 17 дан график сравнительных результатов зависимостей осадки (S) фундамента от величины прикладываемого давления под его подошвой (Р). Кривая 1 иллюстрирует зависимость S = S(P) до усиления основания (устройства шпунтового ограждения). Кривая 2 – туже зависимость после выполнения усиления - устройства шпунтового ограждения. Нетрудно заметить, что одна и та же величина осадки (S1) достигается при разных величинах давлений (Р1 < Р2), что подтверждает качественную эффективность данного способа усиления основания.  Рис. 17. График изменения несущей способности основания в зависимости от условий его работы 1 – S = S(P) до усиления; 2 - S = S(P) после устройства шпунтового ограждения Список использованной литературы 1. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) : учебник / Б.И. Далматов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. 2. Бартоломей А.А. Механика грунтов – М.: АСВ, 2008.–302с. 3. Далматов Б.И. и др. Механика грунтов – М.-СПб.: АСВ. 2009. – 201с. 4. Ухов С.Б. «Механика грунтов, основания и фундаменты» [С.Б.Ухов и др.]. – М.: Высшая школа, 2007. – 565с. 5. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Высшая школа, 2006. – 288с. 6. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Учебное пособие / М.В. Малышев. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 104 c. 7. Тетиор, А. Н. Основания и фундаменты / А.Н. Тетиор. - М.: Academia, 2012. - 446 c. 8. Шоклич, А. Основания и фундаменты / А. Шоклич. - М.: Строительная литература, 2006. - 490 c. 9. Основания и фундаменты. - М.: Диля, 2007. - 160 c. 10. Далматов Б.И., Бронин В. Н. и др. Механика грунтов. Ч.1. Основы геотехники в строительстве. - СПб.: Издательство АСВ, 2000. 11. Далматов Б.И., Бронин В. Н. и др. Основания и фундаменты. Ч.2. Основы геотехники. - СПб.: Издательство АСВ, 2002. 12. Шишлов С. Б., Кириллов В. М. Инженерная геология и свойства грунтов. - СПб.: СПГУВК, 2005. 13. Костерин Э.В. Основания и фундаменты. - М.: Высшая школа, 1990. 14. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. -М.: Стройиздат, 1985. 15. ГОСТ 12248.3-2020. ГРУНТЫ. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия. –Москва: Стакдартинформ 2020. 16. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. Приложение А  а) камера сгабиломегра типа А б) — камера стабилометра типа Б 1 — основание камеры; 2 — корпус камеры; 3 — шток. Л — образец грунта в оболочке; 5 — исрхний ш тамп; 6 — ниж ний штамп; 7 , 8 — магистрали системы дренаж а, измерения перового давления и противодавления. 9 — магистраль давления в камере Рисунок А.1 — Принципиальная схема камеры стабилометра для испытания грунта методом трехосного сжатия 1 2 |