особенности национальной экономики. 1. Особенности национальной экономики. Макроэкономические показатели

Скачать 230.52 Kb. Скачать 230.52 Kb.

|

|

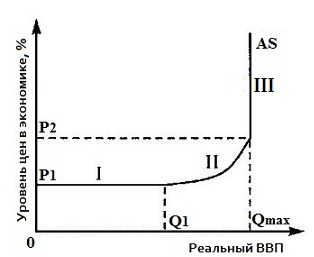

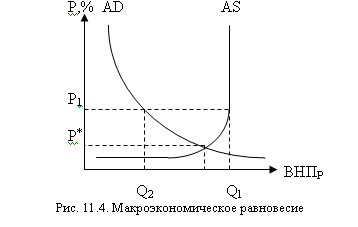

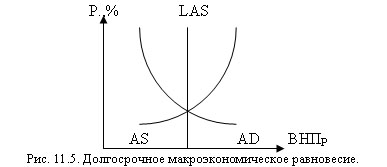

1. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Совокупное предложение (AS) – общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (в стоимостном выражении). Это понятие часто используется как синоним валового национального (или внутреннего) продукта при каждом возможном уровне цен. Ценовые факторы изменяют объем совокупного предложения и обусловливают движение вдоль кривой AS. Обычно кривая совокупного предложения представляется в виде трех участков, отражающих зависимость между уровнем цен и величиной совокупного предложения. Эту зависимость можно показать графически.  Кривая совокупного предложения На графике AS можно выделить три участка: I - горизонтальный - кейнсианский участок; II - восходящий - промежуточный участок; III - вертикальный - классический участок. Для кейнсианского участка кривой совокупного предложения характерна ситуация недоиспользования ресурсов, когда максимально возможный объем национального производства Qmax не достигнут. Очевидно, что здесь существует и недозагрузка производственных мощностей и значительная безработица, т. е. экономика функционирует в условиях неполной занятости и находится в фазе кризиса или депрессии. Находясь в состоянии кризиса или депрессии, экономика может наращивать объемы производства без заметного увеличения цен на производимую продукцию. Это происходит потому, что и безработный, и собственник товарных запасов готовы на получение работы при ставках заработной платы и на продажу ресурсов по ценам, которые соответствуют сложившемуся состоянию производства. Уровень издержек производства при твердых ценах на ресурсы в расчете на единицу продукции фактически не меняется, а значит, и цены на создаваемые товары тоже будут постоянны. Рост объемов производства при нулевом росте цен за счет использования свободных экономических ресурсов будет происходить до значения Q1. Восходящий участок кривой совокупного предложения отражает рост реального объема производства и национального дохода, снижение уровня безработицы, рост цен на ресурсы, включая заработную плату. При этом цены на продукты повышаются, растет реальный объем производства. Показатели объема национального производства и уровня цен в экономике изменяются соответственно с Q1 до Qmax и с Р1 до Р2. Классический участок кривой совокупного предложения характеризует положение, когда в экономике максимально используются практически все возможные на данный период ресурсы, и повышение цен не приводит к дальнейшему увеличению объема производства. Это означает, что достигнут максимально возможный для данной экономики объем внутреннего производства Qmax. Экономическая система находится в фазе подъема экономического цикла. Назовем неценовые факторы совокупного предложения. 1. Уровень цен на экономические ресурсы. Рост цен на ресурсы приводит к росту издержек производства, следовательно, совокупное предложение будет сокращаться, график AS сместится влево. 2. Уровень производительности экономических ресурсов и эффективность применяемых технологий. Производительность ресурсов определяется как соотношение между выпуском продукции в экономике и затратами ресурсов. Если производительность ресурсов растет, то средние издержки уменьшаются, и совокупное предложение увеличивается. График будет смещаться вправо. 3. Уровень налогов, субсидий и дотаций. Рост налогов с предпринимательского сектора приведет к уменьшению прибыли. Естественным следствием этого станет сокращение совокупного предложения - график AS сместится влево. И наоборот, субсидии и дотации бизнесу из государственного бюджета позволят сократить издержки производства и простимулируют рост совокупного предложения - график AS сместится вправо. 4. Меры государственного регулирования экономки. Как правило, расширение участия государства в экономической жизни сопровождается ростом издержек фирм и сокращением совокупного предложения. Наиболее ярко это будет проявляться в случае прямого административного вмешательства государства в экономику. 1. Макроэкономическое равновесие Макроэкономическое равновесие - это состояние в экономике, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Макроэкономическое равновесие является таким состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей и производителей. То есть их устраивает уровень цен в экономике, и они не собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. Макроэкономическое равновесие в реальной экономике определяется по двум индикаторам: инфляции и безработице. В условиях равновесия темпы инфляции минимальны и наблюдается только естественный уровень безработицы. Данная экономическая ситуация на графике представлена точкой пересечения кривых совокупного спроса (АД) и совокупного предложения (АS).  Кривая совокупного предложения На графике AS можно выделить три участка: I - горизонтальный - кейнсианский участок; II - восходящий - промежуточный участок; III - вертикальный - классический участок. Для кейнсианского участка кривой совокупного предложения характерна ситуация недоиспользования ресурсов, когда максимально возможный объем национального производства Qmax не достигнут. Очевидно, что здесь существует и недозагрузка производственных мощностей и значительная безработица, т. е. экономика функционирует в условиях неполной занятости и находится в фазе кризиса или депрессии. Находясь в состоянии кризиса или депрессии, экономика может наращивать объемы производства без заметного увеличения цен на производимую продукцию. Это происходит потому, что и безработный, и собственник товарных запасов готовы на получение работы при ставках заработной платы и на продажу ресурсов по ценам, которые соответствуют сложившемуся состоянию производства. Уровень издержек производства при твердых ценах на ресурсы в расчете на единицу продукции фактически не меняется, а значит, и цены на создаваемые товары тоже будут постоянны. Рост объемов производства при нулевом росте цен за счет использования свободных экономических ресурсов будет происходить до значения Q1. Восходящий участок кривой совокупного предложения отражает рост реального объема производства и национального дохода, снижение уровня безработицы, рост цен на ресурсы, включая заработную плату. При этом цены на продукты повышаются, растет реальный объем производства. Показатели объема национального производства и уровня цен в экономике изменяются соответственно с Q1 до Qmax и с Р1 до Р2. Классический участок кривой совокупного предложения характеризует положение, когда в экономике максимально используются практически все возможные на данный период ресурсы, и повышение цен не приводит к дальнейшему увеличению объема производства. Это означает, что достигнут максимально возможный для данной экономики объем внутреннего производства Qmax. Экономическая система находится в фазе подъема экономического цикла. Назовем неценовые факторы совокупного предложения. 1. Уровень цен на экономические ресурсы. Рост цен на ресурсы приводит к росту издержек производства, следовательно, совокупное предложение будет сокращаться, график AS сместится влево. 2. Уровень производительности экономических ресурсов и эффективность применяемых технологий. Производительность ресурсов определяется как соотношение между выпуском продукции в экономике и затратами ресурсов. Если производительность ресурсов растет, то средние издержки уменьшаются, и совокупное предложение увеличивается. График будет смещаться вправо. 3. Уровень налогов, субсидий и дотаций. Рост налогов с предпринимательского сектора приведет к уменьшению прибыли. Естественным следствием этого станет сокращение совокупного предложения - график AS сместится влево. И наоборот, субсидии и дотации бизнесу из государственного бюджета позволят сократить издержки производства и простимулируют рост совокупного предложения - график AS сместится вправо. 4. Меры государственного регулирования экономки. Как правило, расширение участия государства в экономической жизни сопровождается ростом издержек фирм и сокращением совокупного предложения. Наиболее ярко это будет проявляться в случае прямого административного вмешательства государства в экономику. 1. Макроэкономическое равновесие Макроэкономическое равновесие - это состояние в экономике, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Макроэкономическое равновесие является таким состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей и производителей. То есть их устраивает уровень цен в экономике, и они не собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. Макроэкономическое равновесие в реальной экономике определяется по двум индикаторам: инфляции и безработице. В условиях равновесия темпы инфляции минимальны и наблюдается только естественный уровень безработицы. Данная экономическая ситуация на графике представлена точкой пересечения кривых совокупного спроса (АД) и совокупного предложения (АS).  Взаимодействие сил, управляющих совокупным спросом и совокупным предложением, называется макроэкономическим механизмом. Результатом действия макроэкономического механизма является изменение совокупного спроса и совокупного предложения в современной экономике находится под воздействием трех групп факторов: внешних, политических и побудительных. Внешними факторами, воздействующими на макроэкономику, являются природные и социальные катаклизмы (наводнения, землетрясения, войны, революции) и внешнеэкономические связи. В качестве политических факторов выступают различные методы (инструменты) правительственного воздействия на макроэкономику, смену политических режимов. Побудительными факторами, заставляющими правительство воздействовать на макроэкономику, является стремление общества достичь определенных целей. В макроэкономике выделяют четыре основных цели. 1. Стабильный рост национального производства с высоким процентом ежегодного увеличения выпуска без резких изменений под влиянием природных, социальных катаклизмов или вызванных цикличностью производства. 2. Стабильный уровень цен. При этом цены устанавливаются на основе свободной рыночной конкуренции и не возрастают очень быстро. 3. Высокий уровень занятости, когда каждый ищущий работу находит ее с соответствующим заработком, что исключает необходимость принудительного закрепления работников за местом работы. 4. Поддержание внешнеторгового баланса означает относительное равновесие между экспортом и импортом и стабильный обменный курс национальной валюты. 1. Причины вмешательства государства в экономику. Общественные блага и внешние эффекты Итоги долгого развития экономической теории можно свести к двум простым утверждениям: 1. Рыночные механизмы способны решать главные экономические проблемы и делать это лучше, чем иные способы организации хозяйственной жизни общества. 2. Рыночные механизмы не способны эффективно решать ряд задач, важных для общества в целом, а не отдельных граждан. Для дальнейшего использования рынка на благо человечества необходимо научиться компенсировать слабости несовершенного рынка, смягчать их последствия. В условиях смешанной экономической системы государство берет на себя решение нескольких задач: • устранение последствий, порождаемых слабостями (несовершенством) рынка; • смягчение неравенства доходов и богатства за счет их частичного перераспределения. В ассортименте человеческих нужд есть такие, которые невозможно потреблять по принципу исключительности, утверждающему, что если один потребляет, другой этого сделать не может. Такие блага, доступные одновременно для всех, называются общественными. Общественные блага –товары и услуги, которыми люди пользуются совместно и которые не могут быть закреплены в чьей-то частной собственности. Самый простой пример общественного блага – правовая система общества, т.е. законы и обеспечение их исполнения. К общественным благам относятся услуги армии, милиции, проверка доброкачественности продуктов питания и лекарств, аварийные службы и т.д. Внешние эффекты –ущерб (или выгода)от производства какого-либо блага, который приходится нести (или которую можно получить) физическим или юридическим лицам, непосредственно не участвующим в купле-продаже этого блага. Если загрязнение полей атмосферными выбросами промышленности – пример отрицательного внешнего эффекта, то улучшение освещения улиц за счет рекламы и витрин магазинов – пример положительного внешнего эффекта. Иными словами, внешние эффекты некоторых видов хозяйственной дейтельности могут иметь большое значение для общества в целом, но рынком не учитываться и не влиять на его распределение ограниченных ресурсов. Так, беспорядки, которые могут возникнуть, нарушают общественное спокойствие, а в этом не заинтересованы большинство граждан любой страны. Вот почему государство вынуждено вмешиваться в решение проблемы внешних эффектов хозяйственной деятельности, компенсируя несовершенство рынка, его неспособность учитывать такие эффекты. В научных публикациях приводятся весомые аргументы, обосновывающие важность государственного регулирования для успешного функционирования рыночных хозяйственных систем. Можно выделить следующие основные причины для государственного вмешательства: 1. отсутствие в реальности совершенной конкуренции; 2. недоступность для рыночных субъектов всей информации и неспособность рынка достичь полного равновесия; 3. необходимость общественного перераспределения благ в соответствии с факторами, неподвластными рынку; 4. отсутствие многих видов рынков в достаточно развитом виде (например, фьючерсных и страховых); 5. наличие внешних факторов (экстерналий), требующих компенсационных действий; 6. существование значительных сфер, связанных с созданием и потреблением общественных благ (оборонные услуги, фундаментальная наука и т.п.); 7. разграничение «достойных потребностей» и тех, интерес к которым нужно снижать (алкоголь, табак, наркотики и др.). Конкретные механизмы государственного регулирования национальной экономики определяются не только общими устоявшимися в мире закономерностями, но и характером, особенными чертами экономики страны. Регулирование экономики государством и другими общественно-политическими институтами выступает органической предпосылкой самой возможности устойчивых экономических, в том числе рыночных отношений. 2. Доходы населения и источники их формирования Главным звеном в социальной деятельности государства является политика формирования доходов населения. Доход –это сумма денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг в целях личного потребления. При изучении благосостояния в отечественной литературе выделяют показатели мобильных и иммобильных доходов. Мобильные доходы — доходы, расходуемые по усмотрению домашнего хозяйства. Иммобильные доходы — средства, предоставляемые из социальных фондов и потребляемые строго по назначению (например, средства, выделяемые на лечение, образование, услуги культурно-бытового назначения). Свой денежный доход потребители рассматривают как средство приобретения товаров и услуг. Изменение дохода, которое происходит одновременно с изменением цены, может быть благоприятно или неблагоприятно для потребителя. В этой связи необходимо отличать номинальные (денежные) и реальные доходы. Номинальный (денежный) доход населения — все поступления денег населению от предприятий и организаций всех форм собственности, безналичные перечисления и пр. Иными словами, это количество денег, полученное отдельными лицами в течение определенного периода. Реальные доходы населения — вещественное, предметное содержание доходов потребителя. Реальный доход = Номинальный доход/Индекс потребительских цен Отметим, что индекс цен — измеритель соотношения между стоимостью определенного набора товаров и услуг для данного периода времени и стоимостью идентичного набора товаров и услуг в базовом периоде (период, принимаемый за основу для сравнения). Основными факторами, оказывающими влияние на величину дохода, являются размер заработной платы, динамика розничных цен, степень насыщенности рынка товарами и др. Источниками денежных доходов служат заработная плата, доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента), социальные выплаты – трансферты (пенсии, пособия по безработице и т.п.). Значимость каждого из этих источников для различных социальных групп различна: для лиц наемного труда главным является заработная плата и трансфертные платежи; для других – доход от собственности. В связи с этим сохраняются условия неравенства получамых доходов, а значит, и уровня жизни различных слоев и групп населения. 3. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини Так как обществу присуще социальное неравенство, одни люди или целые социальные слои населения получают больший доход, другие – меньший. Причин такому положению дел много, но, прежде всего, это различный уровень оплаты труда в разных отраслях экономики, различные требования к уровню квалификации работников на разных стадиях производства товара, редкость работников некоторых специальностей и т.д. Сопоставление динамики распределения доходов по группам населения происходит на основе потребительских бюджетов, которые обычно принято делить на бюджет семьи минимальной материальной обеспеченности, бюджет средней семьи, бюджет семьи высокого достатка. На основе «минимального уровня потребления» определяется прожиточный минимум. Он представляет собой оценку суммарной стоимости набора товаров и услуг, который общество считает приемлемым для поддержания жизни человека, находящегося на черте бедности. Для измерения фактического распределения доходов используют кривую Лоренца и коэффициент Джини, показывающие, какая доля совокупного дохода приходится на каждую группу населения, что позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране. |