биология контрольная. 1. Отличные черты строения клеток растений, животных и грибов

Скачать 0.77 Mb. Скачать 0.77 Mb.

|

1.2Сравнение строения клеток растений, животных и грибов.

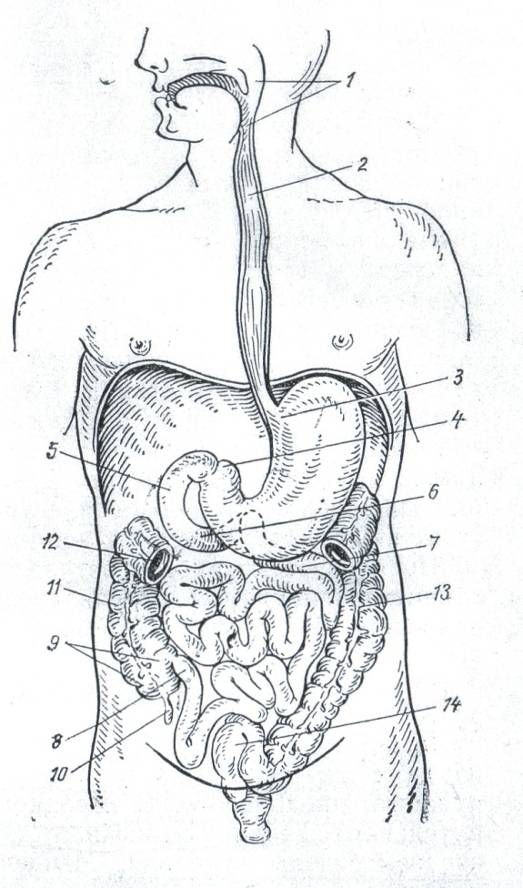

2.Строение пищеварительной системы человека. 2.1. Общий план строения пищеварительной системы и ее функции. Общая характеристика пищевых веществ. Физиологическая роль органов пищеварения Пищеварение представляет собой физиологический процесс, благодаря которому, пища подвергается физическим и химическим превращениям, после чего питательные вещества всасываются из пищеварительного тракта и поступают в кровь и лимфу. Пищеварительный тракт осуществляет следующие функции: секреторную, моторную, всасывательную, экскреторную. Секреторная функция заключается в образовании железистыми клетками пищеварительных соков содержащих ферменты, которые расщепляют белки, жиры, углеводы. Моторная функция осуществляется мускулатурой пищеварительного тракта и обеспечивает жевание, глотание, передвижение пищи по пищеварительному тракту и всасывание непереваренных остатков. Всасывание осуществляется слизистой оболочкой желудка, тонкого и толстого кишечника. Этот процесс обеспечивает поступление переваренных органических веществ, солей, витаминов и воды во внутреннюю среду организма. Экскреторная функция проявляется выделением веществ из внутренней среды в просвет ЖКТ, который принимает участие в поддержании кислотно-щелочного и водно-солевого равновесия. Строение пищеварительного тракта обеспечивает выполнение его основных функций (рис.1)   Пищеварительный тракт начинается ротовым отверстием, за которым следует полость рта, где пища подвергается механической обработке и начинается ее химическое превращение под влиянием секрета, поступающего из слюнных желез. Затем ротовая полость переходит в суженную часть пищеварительного тракта – глотку и пищевод, через которые проводится пищевой комок в желудок. В желудке пища подвергается дальнейшим химическим превращениям под влиянием желудочного сока, отделяемого железами желудка. Желудок переходит в тонкую кишку – наиболее узкую и длинную часть ЖКТ. В тонком кишечнике происходит существенное химическое превращение питательных веществ, т.к. сюда поступает сок поджелудочной железы, весьма богатый ферментами, выделяется кишечный сок железистыми клетками кишечника, а также изливается желчь, продуцируемая печенью. В тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ. Тонкая кишка переходит в боле широкий по просвету отдел пищеварительного тракта – толстую кишку. Здесь заканчивается пищеварение и происходит главным образом всасывание воды, минеральных солей и формирование каловых масс. Пищеварительный тракт заканчивается задним проходным отверстием, через которое удаляются из организма непереваренные части пищи. Пищевые вещества необходимы как источник энергии и как строительный материал для роста, обновления и восстановления отмирающих частей тканей. К ним относятся белки, жиры, углеводы (см.таб.).

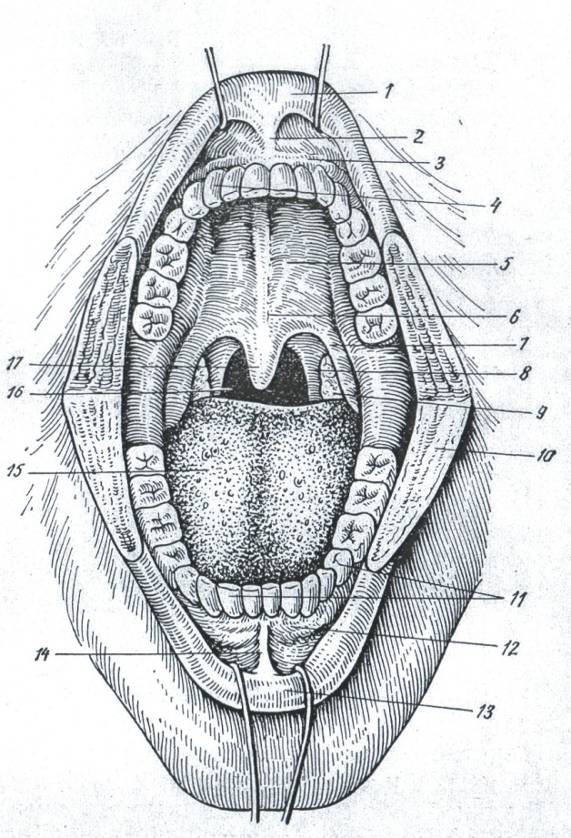

Организму необходимы также минеральные соли и витамины. Все эти вещества поступают в организм с пищей. Но только минеральные соли, витамины и вода усваиваются человеком в том виде, в котором они находятся в пище. Белки, жиры, углеводы (полисахариды) не могут всасываться в пищеварительном тракте, т.к. представляют собой высокомолекулярные соединения, не проходящие через животные мембраны. 2.2 Роль И.П. Павлова в изучении пищеварения Основы физиологии пищеварения по существу созданы И.П. Павловым, его учениками и последователями. И.П. Павлов предложил и разработал новые принципы и методы изучения данного процесса. До Павлова функции органов пищеварения изучались главным образом в острых опытах, которые в той или иной степени связаны с повреждением организма и его физиологических систем. Предпринятые ранее попытки изучить процессы пищеварения в хронических опытах (В.А. Басов, Гири) были не совершенны. Лишь Павлову благодаря тщательной разработке операций на органах пищеварения удалось осуществить исследование процессов пищеварения в хроническом опыте, при нормальных условиях существования организма и работы его органов. Основным приемом таких исследований стала так называемая фистульная методика получения пищеварительных соков. Она заключается в том, что операционным путем создается сообщение полости желудка, кишечника или протоков пищеварительных желез с окружающей средой. Благодаря этому можно наблюдать за функцией оперируемого органа, например, собирать чистые пищеварительные соки без примеси пищи, определять их количество, химический состав, закономерности отделения во время пищеварения и их действие на питательные вещества. При этом в оперируемом органе сохраняется нормальное кровообращение и иннервация, а опыты проводят, когда животное полностью пришло в норму после операции. 2.3. Пищеварение в полости рта. Строение ротовой полости. Слюнные железы, их строение. Роль слюны В полости рта происходит измельчение пищи, смачивание ее слюной, частичное расщепление углеводов и формирование пищевого комка. Строение ротовой полости (рис.2).   На передней стенке ротовой полости находится ротовое отверстие, образованное губами. Губы состоят, в основном, из круговой мышцы рта, покрытой снаружи кожей, а изнутри слизистой оболочкой. Верхняя стенка ротовой полости образована мягким и твердым небом. Твердым небом называется костное образование, покрытое слизистой оболочкой. Твердое небо отделяет носовую полость от ротовой, представляя для первой дно, а для второй крышу. Мягкое небо состоит из покрытых слизистой оболочкой мышц. Это мышцы натягивающие, поднимающие мягкое небо и непарная мышца – язычок. При сокращении этих мышц во время глотания мягкое небо поднимается и герметично отделяет носоглотку от остальной части глотки. Нижнюю стенку ротовой полости называют дном или диафрагмой рта. Она образована мышцами, которые начинаются на нижнем крае нижней челюсти с внутренней ее стороны и заканчиваются на подъязычной кости. Боковые стенки ротовой полости составляют щеки, образованные щечными мускулами, покрытые снаружи кожей, а изнутри слизистой оболочкой. На задней стенке ротовой полости находится выходное отверстие – зев, ограниченный сверху мягким небом, снизу корнем языка и с боков небными дужками. Небные дужки представляют собой небно-язычные мышцы, идущие от мягкого неба к языку и выстланные слизистой оболочкой. При сокращении этих мышц зев суживается, закрывается опускающимся мягким небом и отодвигающимся кзади корнем языка. При противоположных движениях зев открывается. В ротовой полости находятся зубы, расположенные за ротовым отверстием и отделенные от него пространством – преддверьем рта. Они укреплены в ячейках зубных отростков челюстей. Участки слизистой оболочки покрывающей отростки, называются деснами. Также в полости рта находится язык – мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой. Слюнные железы, их строение. В полость рта открываются и выделяют секрет слюнные железы. Они делятся на две группы: мелкие железы, которые заложены в толще слизистой оболочки полости рта и по своему расположению называются небными, щечными, губными, язычными и зубными; крупные железы, которые расположены за пределами слизистой оболочки. Из них самая крупная - околоушная железа находится в зачелюстной ямке. Своей верхней частью она примыкает к наружному слуховому проходу, передней частью лежит на жевательной мышце, а нижней достигает угла нижней челюсти. Ее выводной проток проникает через щечную мышцу в преддверье рта и открывается на уровне верхнего второго большого коренного зуба. Подчелюстная железа лежит в подчелюстной ямке под диафрагмой рта. Выводной проток открывается под языком на подъязычном сосочке. Подъязычная железа лежит под языком на диафрагме рта. Ее выводной проток соединяется с протоком подчелюстной железы и вместе с ним открывается на подъязычном сосочке. По своему строению все три пары крупных слюнных желез являются сложными альвеолярно-трубчатыми железами. При помощи слюны пищевой комок увлажняется, становится скользким и легко проходит по глотке и пищеводу. А также благодаря ферментам слюны в ротовой полости начинается расщепление углеводов. |