зачет по экономике. 1. Понятие и функции экономики. Термин экономика

Скачать 356.53 Kb. Скачать 356.53 Kb.

|

|

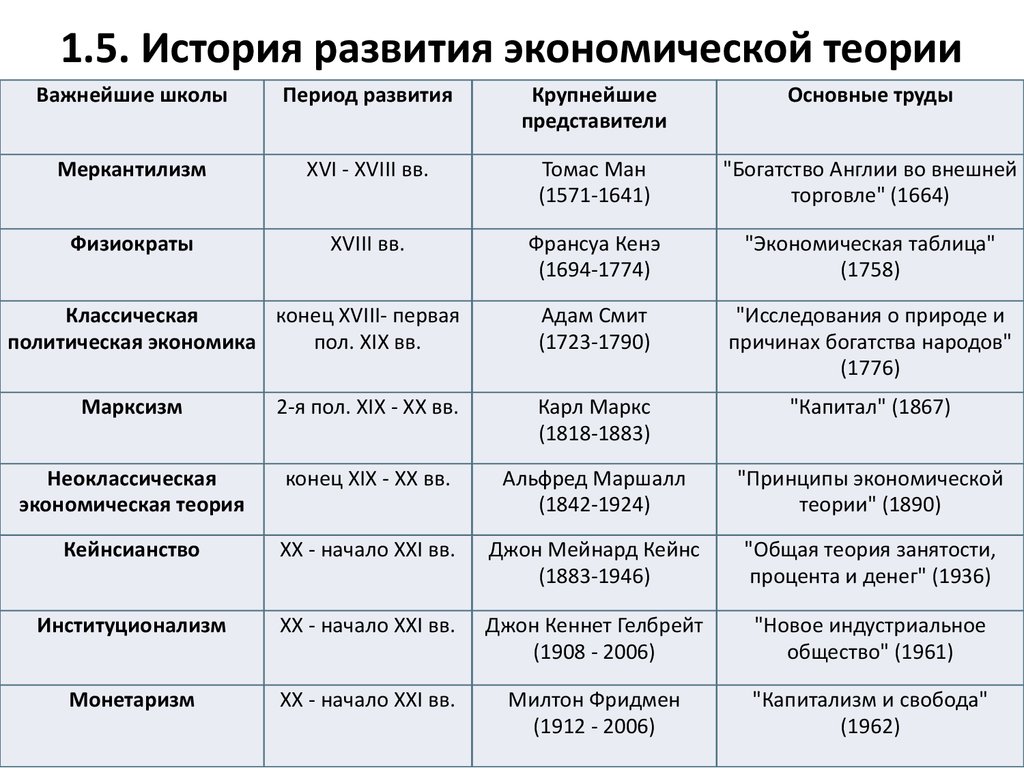

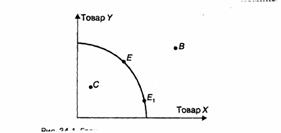

1.Понятие и функции экономики. Термин «экономика» (от гр. oikos — домашнее хозяйство и nomos — правила) имеет двоякий смысл. Экономика — это система хозяйствования, включающая отрасли материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной сферы (образование,культура, здравоохранение и т. д.), обеспечивающая общество материальными и нематериальными благами. Экономика — это наука, которая исследует, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности. Экономика играет огромную роль в жизни общества: • обеспечивает людей материальными условиями существования — продуктами питания, одеждой, жильём и иными предметами потребления; • выступает основой научно-технического прогресса:именно в процессе творческого решения экономических проблем рождаются новые идеи и изобретения; • является фундаментом всякого общества: оно может существовать и развиваться благодаря непрерывному производству. Основные функции экономики: 1.Познавательная функция экономики Суть данной опции состоит в изучении различных процессов, объектов, факторов и причин разнообразных экономических явлений. Благодаря представленной функции перед аналитиками открывается возможность проследить закономерности, согласно которым идёт развитие технического прогресса и народного хозяйства. Непосредственно благодаря познавательной функции осуществляется накопление информации об экономике, как научном направлении. В том числе, это сведения об экономическом развитии разных стран в разные временные периоды, аналитика деятельности основных участников рынка и крупных хозяйственных предприятий. Сохраняется информация не только об успехах, но и о неудачном опыте, а также о взаимодействии объектов рынка между собой. Познавательная опция формирует теорию экономики за счёт анализа и систематизации всей полученной информации. 2.Методологическая функция экономики Согласно этой опции экономика представляет собой не только науку, но и метод достижения поставленных целей и задач. Методологическая функция явно демонстрирует, какие решения будут верными, а какие принесут минимум пользы. Производится оценочная деятельность экономических явлений с целью выявления их пользы или вреда. Функция помогает понять по какому пути должна развиваться экономика в целом и отдельные ее направления. Также методологическая функция позволяет расценивать экономику как базу для финансовых дисциплин. Посредством данной функции исследуются финансовые процессы, разрабатываются методы организации производства продукции и услуг в процессе анализа экономической жизни общества. 3.Фактическая функция экономики Также данную опцию называют прагматической и рекомендательной. Взяв за основу положительные познания, с помощью данной функции экономика позволяет принимать важные решения в тех или иных аспектах деятельности. Так, именно фактическая функция позволяет регулировать текущую внешнюю и внутреннюю экономическую ситуацию, корректировать процесс стагнации, проектировать основы и правила по ведению хозяйства. Аналитики используют фактическую функцию для того, чтобы разъяснить какой должна быть экономика. 4.Прогностическая функция экономики Основная задача прогностической опции — это определить перспективы социально-экономического развития на будущее. Осуществляется это путём аналитики полученных данных об экономических процессах, изучения фактов экономической действительности, категорий, законов, закономерностей и прочих важных аспектов. Прогноз дальнейшего развития экономики позволяет выявить потребности общества, а также понять, как наиболее грамотно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Прогностическая функция напрямую связывается с проработкой показателей и критериев, и имеет особое значение при определении прогнозов для национальных экономик. Другие функции экономики Помимо вышеназванных современные экономисты рассматривают и второстепенные функции экономики: -теоретическая — определяет содержание норм и теорий; -критическая — оценка сильных сторон и недочетов в системе, тестирование различных суждений по отношению к текущей экономической ситуации; -образовательная — формирование мышления, познаний и культуры; -идейная — разработка системы мировоззрения человека. 2.Предмет и метод экономики. Предмет курса экономики включает: • разрешение вопросов: что производить, как и для кого; • выбор производства при ограниченных ресурсах с целью более полного удовлетворения неограниченных потребностей и более рационального и эффективного их использования; • познание законов развития экономических процессов и механизма хозяйствования. Методы экономической теории: 1) наблюдение и сбор информации (целенаправленное отслеживание объекта и получение необходимых фактов); 2) метод научной абстракции (абстрагирование), который позволяет формулировать те или иные отвлечённые понятия (абстракции); 3) метод анализа и синтеза: а) при анализе исследуемое явление или предмет расчленяются на составные элементы и только потом подвергаются изучению; б) при синтезе, наоборот, происходит соединение расчленённых и проанализированных элементов в единое целое и изучается уже их взаимодействие; 4) метод индукции и дедукции: а) индукция – это движение от частных фактов к общему выводу; б) дедукция – это движение мысли от общего к частному; 5) системный комплексный подход – вся экономика состоит из множества больших и малых систем, а также сама является элементом более сложной системы; 6) метод единства исторического и логического подхода – экономическая теория показывает явление в движении, т.е. в историческом развитии; при этом она рассматривает экономические процессы, освобождённые от случайностей исторического развития (рассматривает их логически); 7) экономический эксперимент предполагает проведение научного опыта при условии, что объект изучения находится в определённых условиях; 8) моделирование или построение экономической модели; экономическая модель – это упрощенное описание экономики, т.е. модель замещает сам объект исследования; наиболее эффективным в современной экономике считается компьютерное моделирование; 9) графические (с помощью различных схем, диаграмм, графиков и т. д.); 10) расчетно-аналитические; 11) статистические. 3.Значение и классификация экономических дисциплин По степени охвата объекта исследования экономические науки делятся на общие и конкретные. К общим относятся политическая экономия, экономическая история, история экономической мысли, управление экономическими процессами. Специфическое место в этой классификации занимают экономические науки, изучающие количественные взаимосвязи и закономерности: статистика, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности, эконометрика. Конкретные экономические науки разграничиваются по функциональному, отраслевому и региональному признакам. Функциональный аспект экономики является предметом таких наук, как финансы, кредит, денежное обращение, ценообразование, демография, экономика труда, торговли, материально-технического снабжения. Отраслевые экономические науки включают экономику промышленности, транспорта, отраслей сферы услуг и т. д. В региональном аспекте предметом изучения выступает экономика отдельных стран и регионов. С точки зрения практического значения исследований экономические науки подразделяются на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные изучают объективные законы функционирования национальных экономик или мировой экономики. Это прежде всего политическая экономия, а также макроэкономика и микроэкономика, в той мере, в какой они рассматривают общие объективные закономерности товарного рынка и поведения субъектов рыночных отношений. Прикладные решают локальные и частные задачи применения фундаментальных знаний к практике. К ним относятся все конкретные науки, в том числе рыночные теории, изучающие вопросы рационального использования экономических ресурсов. Значение: 4.Основные экономические школы. Как наука Экономическая теория возникла в XVI-XVII вв. В этот период начинают зарождаться первые экономические школы. История экономической теории насчитывает 8 экономических школ:  1.Меркантелизм Сущность учения меркантилистов сводится к определению источника происхождения богатства. Меркантилисты отожествляли богатство с деньгами. Они считали, что чем больше денег в государстве, тем лучше развита экономика. Различают ранний и поздний меркантилизм. В основе раннего меркантилизма — увеличение денежного богатства законодательным путем. Англичанин У.Стаффорд считал, что решение многих экономических проблем основывается на запрещении вызова благородных металлов, ограничении импорта, поощрении хозяйственной деятельности. Во время позднего меркантилизма считалось, что необходимо продавать больше чем покупать. Близкой к меркантилизму является экономическая политика протекционизма, направленная на ограждениенациональной экономикиотконкуренциисо стороны других государств путем внедрения таможенных барьеров. Наиболее известные представители меркантилизма: Томас Мен (1571-1641), Антуа де Монкретьен (1575-1621) Монкретьен ввел в научный оборот термин политическая экономия. С выходом в свет его книги "Трактат по политической экономии" (1615) экономическая теория более 300 лет развивалась и до сих пор развивается как политическая экономия. Появление данного термина обусловлено возрастающей ролью государства в первоначальном накоплении капиталаи внешней торговле. 2.Физиократы Новое направление в развитии политической экономии представлено физиократами, которые явились выразителями интересов крупных землевладельцев. Физиократы изучали влияние природных явлений на экономику общества. Они считали, чтоисточником богатства является труд только в земледелии (производство в с/х, а не обращение). Промышленность они считали бесплодной сферой перерабатывающей продукты земледелия и природы. Они перенесли вопрос о происхождении общественного богатства из сферы обращения в сферу производства (с/х). Физиократы называли себя экономистами, а свое учение политической экономией. Физиократы были предшественниками классической политэкономии. Основными представителями школы являлись: Франсуа Кенэ (1694-1774), Анн Робер Тюрго (1727-1781) 3.Классическая школа полит. Экономики Дальнейшее развитие эк. наука получила в трудах Адама Смита (1723-1790) и Давида Рикардо (1772-1823). Адам Смит стал основоположником классической политической экономии. Основная идея в учениях Адама Смита — идея либерализма, минимального вмешательства государства в экономику, рыночного саморегулирования на основе свободных цен. Смит заложил основы трудовой теории стоимости, показал значение разделения труда как условия повышения производительности. Его исследования стали библией для ученых-экономистов Запада. Давид Рикардо продолжил теорию А. Смита немного доработал её. Он утверждал, что стоимость и цена товара зависит от количества труда затраченного на его изготовление. Прибыль есть результат неоплаченного труда рабочего. Его учение легло в основу утопического социализма. 4.Марксизм или теория научного социализма (коммунизма) Опираясь на высшие достижения классической школы политической экономии, Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) создали теоретическую концепцию, получившую обобщенное название марксизма Марксизм или теория научного социализма (коммунизма) представлена формированием социалистических принципов: общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человеческого труда, равная плата за равных труд, всеобщая иполная занятость. С именем К. Маркса связана попытка людей построить общество без частной собственности,экономику государственного типа, регулируемую из центра. Главным трудом всей его жизни является книга «Капитал» был издан в 1867 году в трех томах. 1 том издал сам К. Маркс, 2 и 3 том Ф. Энгельс после его смерти, 4 том издал ( В.И.Ленин ) КПСС. Основная идея экономической школы утопического и научного коммунизма: отсутствие частной собственности на средства производства, государственное регулирование экономики. 5.Неоклассическая школа Возникает на основе синтеза идей Давида Рикарда и Марженализма. Представители неоклассической школы: Альфред Маршал, Артур Пигу. Экономическое хозяйство рассматривается представителями этого направления как совокупность микроэкономических агентов, желающих получить максимальную полезность при минимальных издержках. Неоклассическая школа не отрицает необходимость государственного регулирования, в отличие от классиков, но считают что оно должно быть ограниченным. Государство должно создавать условия для хоз. деятельности. В центре исследований – законы ценообразования, анализа взаимосвязей спроса и предложения. 6.Кейнсианство Кейнсианское направление экономической теории, основателем которого является Джон Кейнс (1883-1946), служит важнейшим теоретическим обоснованием государственного регулирования развитой рыночной экономики путем увеличения или сокращения спросапосредством измененияналичной и безналичной денежной массы. С помощью такого регулирования можно влиять наинфляцию,занятость, устранять неравномерностьспроса и предложениятоваров, подавлять экономические кризисы. Было изучено влияние экономического спроса на поток инвестиций и на формированиенационального дохода. Дж.Кейнс был объявлен "спасителем капитализма", а его теория провозглашена "кейнсианской революцией в политической экономии". Вместе с тем ряд теоретических положений Кейнс заимствовал из арсенала классической политической экономии А.Смита и Д.Ридардо, а также из экономической теории марксизма. Главной проблемой, по Кейнсу, является емкость рынка, принцип эффективности спроса, составной частью которого выступает концепция мультипликатора, общая теория занятости и предельная эффективность капитала. 7.Экономическая школа Институционализма Исследолвание всех хозяйственных явлений со стороны политических методологических и правовых вопросов. Характеризуется отходом от от абсолютизации технических факторов, большим вниманием к человеку, социальным проблемам. Главная идея современного институционализма- в утверждении не просто возрастающей роли человека как основного экономического ресурсы постиндустриального общества, но и в аргументации вывода об общей переориентации постриндустриальной системы на всесторонне развитие личности, а XXI в. провозглашается столетием человека. Представители школы институционализма: Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл, Дж.Гэлбрейт 8.Школа Монетаризма Главный принцип: Экономика способна к саморегулированию и основная задача государства это регулирование денежных потоков Основателем школы неоконсерватизма является Милтон Фридман. По его мнению, микроэкономикаизучает крупномасштабные экономические явления, а также те экономические выборы, совершаемые малыми экономическими единицами, такими как домашнее хозяйство, фирмы и экономические рынки. 5.Потребности и ресурсы общества. Потребности – это выражение нужды, недостатка в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития личности и общества в целом. Факторы, формирующие потребности: - биологическая природа человека; - духовный мир человека; - природно-климатические условия; - национальные, культурные, религиозные представления; - социально-экономические условия жизни; - уровень развития производства, научно-технический прогресс и др. Виды потребностей: Первичные – потребности в средствах существования, которые нельзя ничем заменить (питание, одежда, жилье). Вторичные – потребности, которые могут быть заменены, или потребности выбора (книги, путешествия, украшения и т. п.). Материальные– потребности в одежде, металлах, нефти, транспорте, станках и т.п. Духовные– потребности в знаниях, общении, чтении, посещении музеев, театров и т.п. Производственные– потребности производства в сырье, электроэнергии, материалах, оборудовании. Непроизводственные – непосредственные потребности людей в предметах потребления. Структура потребностей (пирамида потребностей А. Маслоу)  Блага – всё то, что удовлетворяет потребности людей: продукты в материально-вещественной форме и услуги – нематериальные блага, имеющие форму полезной людям деятельности. Услуги не могут накапливаться, так как процесс создания и потребления их совпадает. Производство – процесс создания экономических благ, результат соответствующего преобразования факторов производства (ресурсов). Ресурсы (факторы производства): 1.Земля – все природные ресурсы, используемые в производстве (пахотные и другие земли, леса, полезные ископаемые, вода и т.п.) 2.Капитал – произведенные товары длительного пользования, используемые для производства других товаров (здания, сооружения, станки, оборудование и т.п.) 3.Труд – целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей. Это затраты физической и умственной энергии, позволяющие создавать полезные для общества товары и услуги. 4. Предпринимательские способности (предпринимательство) — услуги, которые могут оказать обществу люди,наделённые следующими способностями:умением правильно соединить факторы производства — труд, землю, капитал и организовать производство; умением принимать решения и брать ответственность на себя; умением идти на риск; умением воспринимать нововведения. 6.Производство и экономика. Для того, чтобы осуществить свой выбор в мире ограниченных ресурсов, хозяйственные субъекты должны располагать необходимой информацией о том, что, как и для кого производить. Выделенные слова формулируют три основных задачи, которые должны решаться в любом обществе. Что производить - это принятие решений о том, какие именно блага, какого качества, в каком количестве должны быть произведены. Как производить - это принятие решений о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и их комбинаций, с помощью каких технологий будут произведены блага. Для кого производить — это проблема, связанная с распределением благ: кому достанутся произведенные блага и в каком количестве будет располагать ими экономический субъект. Производство - это целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей. В этом процессе взаимодействуют основные факторы производства - труд, капитал, земля, предпринимательство. В самом общем виде ресурсы определяются как блага производственного назначения, необходимые для создания конечных товаров и услуг (конечных благ). Потребности человека можно определить как состояние неудовлетворенности или нужды, которое он стремится преодолеть. Именно это состояние заставляет человека осуществлять производственную деятельность. В экономической науке используется деление потребностей на первичные (низшие) и вторичные (высшие). Вторичные потребности связаны с духовной, интеллектуальной деятельностью человека — потребности в образовании, искусстве, развлечении и т.п. Деление потребностей на первичные и вторичные субъективно, так как они сугубо индивидуальны для каждого человека. Благо — это средство для удовлетворения потребностей. Классификация благ отличается большим разнообразием: — экономические и неэкономические блага. Экономические — это ограниченные блага по отношению к нашим неограниченным потребностям. Неэкономические, или свободные, блага имеются в неограниченном количестве (воздух); — блага потребительские и производственные, или блага прямые и косвенные, блага низшего и высшего порядка, предметы потребления и средства производства. Потребительские блага (конечные товары и услуги) предназначены для удовлетворения человеческих потребностей. Производственные блага — это используемые в процессе производства ресурсы (оборудование, здания, земля, профессиональные знания и квалификация); — частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них заплатил (обед в столовой, посещение кинотеатра, поездки на транспорте и т.п.). Общественные — это те блага, которыми пользуются все граждане страны (национальная оборона, общественный порядок, законотворчество и т.п.). В результате общественного производства создается валовой национальный продукт. В своем движении он проходит ряд взаимосвязанных стадий: производство, обмен, распределение и потребление. Производство — это исходный пункт создания материальных и нематериальных благ. В рыночном же хозяйстве производство будет осуществляться лишь тогда, когда рынок и вообще сфера обмена дадут производителю соответствующий ценовой сигнал. Будучи созданными в процессе производства, блага завершают свое движение в потреблении. Обмен способствует перемещению в пространстве благ таким образом, что полнее удовлетворяются человеческие потребности и, следовательно, увеличивает богатство общества (если не сводить богатство только к вещам, которые можно потрогать). С этой точки зрения обмен так же производителен, как и производство. Распределение как категория экономической науки — это не только распределение произведенных товаров и услуг, но и распределение или размещение ресурсов (факторов производства). В этом смысле распределение в обществе зависит от института собственности, так как факторы производства принадлежат их собственникам. В рыночной системе хозяйства распределение ресурсов происходит под воздействием ценового механизма. Потребление можно рассматривать как своеобразное отрицательное производство, поскольку в процессе потребления происходит уменьшение или разрушение полезности. Потребление можно подразделить на два типа — личное и производственное, или производительное. Первый тип потребления осуществляется вне рамок общественного производства: еда, питье, чтение всегда остаются индивидуализированным процессом. Второй тип потребления предполагает использование косвенных благ, или средств производства, для создания новых потребительских благ. В сущности процесс производства есть не что иное как процесс производительного потребления. 7.График производственных возможностей.  Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пренебречь, называются альтернативными издержками (вмененными). Производственные возможности – возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития технологии. Возможный выпуск продукции характеризует кривая производственных возможностей. Выбор становится необходимым в условиях относительной ограниченности ресурсов. Выбор происходит между экономическими вариантами наилучшего использования ресурсов. Оптимальным будет тот вариант, который обеспечивает максимум результата при минимуме затрат. Экономической науке удалось разработать модель, представляющую выбор как экономическую проблему. Модель называется график производственных возможностей. Ось ординат показывает возможные величины производства товара А при ограниченном объеме ресурсов, ось абсцисс – возможные величины производства товара В из того же объема ресурсов. Соединив точки максимумов, получим кривую производственных возможностей (ПВ). Кривая ПВ обозначает границы максимально возможного одновременного производства товара А и В при полном использовании ограниченных ресурсов. Выбор оптимального варианта ограничен числом вариантов, представленных совокупностью точек этой кривой. Кривая ПВ характеризует отрицательную зависимость между парными величинами максимальных результатов производства. При наращивании производства товара А мы неизбежно теряем какое-то количество товара В, и наоборот. Теряемое количество одного товара при максимизации производства другого называется альтернативной ценой. Точка Е есть результат неполного использования производственных ресурсов. В точке Е имеется резерв ресурсов для одновременного наращивания производства товара А и В. И опять возникает проблема выбора оптимального варианта. Количество товаров, которые приходится терять при максимизации производства в условиях неполного использования ресурсов, называется альтернативной затратой. Оптимальным вариантом в точке Е будет такой, который обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов. Формула эффективности – это отношение максимума результата к минимуму затрат (или дохода к расходам). Интенсификация – это процесс, особый способ развития, опирающийся на научно-технический прогресс, целью и результатом которого является повышение результативности производства и увеличение на этой основе выпуска продукции. Экстенсивный способ развития производства предполагает увеличение выпуска продукции без повышения степени отдачи применяемых в производстве трудовых и материальных ресурсов (т.е. без повышения результативности), а только за счет их абсолютного увеличения. 8.Закон убывающей доходности. Во взаимосвязи с законом возрастания издержек находится закон убывающей доходности. Закон убывающей доходности -экономический закон, гласящий, что сверх определенных значений факторов производства (земля,труд,капитал) увеличение одного из этих факторов не обеспечивает эквивалентный прирост дохода, то есть доход растет медленнее, чем фактор. Закон убывающей доходности определяет взаимосвязи между затратами в производстве и выпуском продукции. Иначе говоря, закон убывающей доходности отражает связь между выпуском дополнительной продукции и изменением одного фактора производства при неизменном объеме других факторов. Объяснение смысла закона убывающей доходности может быть таким: дополнительно применяемые затраты одного фактора (труда) сочетаются с неизменным количеством другого фактора (земли). Следовательно, новые дополнительные затраты дают все меньший объем дополнительной продукции. Еще раз подчеркнем, что закон убывающей доходности действителен только при изменении одного фактора (или нескольких факторов) производства и неизменности остальных. *Допустим, что количество труда изменяется, количество земли― постоянно. Другой результат наблюдается при одинаковом и единовременном увеличении всех факторов производства: налицо процесс увеличения выпуска продукции в такой же или даже большей степени, по сравнению с увеличением факторов производства. Последний случай называется ростом доходности на основе увеличения масштаба производства. Например, затраты труда и капитала увеличились на 20%, а выпуск продукции― на 30%. Этот феномен объясняется тем, что,во-первых,в рамках крупномасштабного производства можно провести специализацию трудовых операций, что повышает производительность труда;во-вторых,возможна специализация управленческих функций;в-третьих,только на крупных предприятиях эффективно применение единичных дорогостоящих производственных мощностей: мощных компьютеров, робототехнического комплекса и т.д. Главным побудительным мотивом развития любого общества являются цели, к достижению которых стремится вся экономическая система. Все цели взаимосвязаны и дополняют друг друга. Однако обществу приходится выбирать некоторые из них в качестве приоритетных. Очень важно правильно их выявить. Достижение эффективности имеет и социальный смысл, который зачастую приходит в противоречие с экономическим смыслом. Важнейшим институциональным инструментом рынка является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности экономики в целом. 9.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы юридического лица (ОПФ) – это формы деятельности, которые закреплены непосредственно законодательством страны и определяют права, обязанности и порядок распоряжения активами юридического лица. Организационно правовые формы коммерческих организаций, в свою очередь, тоже подразделяются на несколько видов: 1.Коммерческие организации-Организации, основная цель которых — получение прибыли и распределение её между участниками. 2.Хозяйственные товарищества-Коммерческие организации, в которых вклады в складочный капитал разделены на доли учредителей. -Полное товарищество(ПТ)- Товарищество, участники которого (полные товарищи) от имени товарищества занимаются предпринимательской деятельностью и несут ответственность по его обязательствам не только своими вкладами в складочный капитал ПТ, но и принадлежащим им имуществом. -Товарищество на вере(ТНВ)- Товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеется хотя бы один участник другого типа — вкладчик (коммандитист), который не участвует в предпринимательской деятельности и несет риск лишь в пределах своего вклада в складочный капитал ТНВ. 3. Хозяйственные общества-Коммерческие организации, в которых вклады в уставный капитал разделены на доли учредителей. -Общество с ограниченной ответственностью(ООО)-Хозяйственное общество, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск лишь в пределах своих вкладов в уставный капитал ООО. -Общество с дополнительной ответственностью(ОДО)-Хозяйственное общество, участники которого солидарно несут субсидиарную (полную) ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов в уставный капитал ОДО. -Открытое акционерное общество(ОАО)-Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, владельцы которых могут отчуждать принадлежащую им часть без согласия других акционеров. Акционеры несут риск лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций. -Закрытое акционерное общество(ЗАО)-Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими его акционерами. Акционеры несут риск лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций. 4.Производственные кооперативы-Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии и объединении его членами имущественных паевых взносов (в паевой фонд кооператива) 10.Сущность и функции рынка. Рынок – это сложная система экономических связей и отношений между субъектами, которые участвуют в процессах производства, потребления, распределения или обмена различных товаров и услуг по соответствующим рыночным ценам, сформированным исходя из баланса спроса-предложения, с учетом конкуренции. На рынке происходит взаимодействие покупателей и продавцов. Между ними возникают соглашения и контракты, по которым осуществляются различные сделки с оговоренными условия взаимодействия. Участниками рынка становятся все хозяйствующие субъекты – от частных домашних хозяйств до государства. При этом значительная роль в подобном взаимодействии отводится посредникам, которые могут одновременно выступать и в роли продавцов, и в роли покупателей. Сущность рынка представляет собой механизм взаимодействия потребителей, которые предъявляют спрос на товар, и продавцов, которые формируют предложение данного товара. Сами продукты при этом являются объектами рынка. Понятие товара не ограничивается только материальными вещами. Это могут быть услуги, ресурсы, валюта, ценные бумаги, государственные льготы и т.д. Чтобы выстроить адекватные взаимосвязи, участники рынка нуждаются в информации о предложении и спросе на данный товар. Сущность рынка состоят также в передаче этой информации – как правило, в виде цен. Количество поступающих товаров и услуг, размер дохода покупателей, возрастание их потребностей формируют спрос и предложение, которое обеспечивает беспрерывное функционирование рынка. Основные функции рынка: 1.регулирующая-является регулятором производственного процесса через предложение и спрос. Закон спроса устанавливает необходимые пропорции в экономическом пространстве. 2. стимулирующая-характеризуется стимулированием внедрения в выпуск продукции достижений научно-технического прогресса, минимизацией производственных затрат продукции и ростом качества, расширением ассортимента. 3. информационная-создаётся объективная информация об общественно необходимом ассортименте, количестве и качестве определенной продукции и услуг, поставляемых на рынок. 4. посредническая-при которой потребитель обладает возможностью выбирать оптимального поставщика товара. 5. санирующая-рынок способен очистить общественное производство от экономически нежизнеспособных и слабых организаций, поощряя развитие эффективных и перспективных предприятий. 11.Факторы производства и их характеристика |