лыжная подготовка. лыжная подготовка, характеристика. 1. Попеременный двухшажный ход

Скачать 162.97 Kb. Скачать 162.97 Kb.

|

|

Дать характеристику технике попеременных классических ходов: 1. Попеременный двухшажный ход Цикл движений в попеременном двухшажном ходе состоит из двух скользящих шагов и попеременных отталкиваний палками на каждый шаг. Прежде чем перейти к описанию техники в целом и методике обучения данному ходу, необходимо дать биомеханический анализ пяти основных фаз цикла. На рисунках изображены положения лыжника в начале и в конце каждой фазы. 1-я фаза - свободное скольжение (рис. 1). Главная задача - уменьшить возможную потерю скорости и подготовиться к отталкиванию палкой. В этой фазе очень важно уменьшить силу трения лыж о снег, дать отдых мышцам, не затягивать время скольжения. Все движения в этой фазе выполняются следующим образом. Закончен толчок ногой, лыжник скользит на другой лыже. Обе палки и нога, окончившая толчок, находятся в воздухе, не касаясь опоры. Лыжник не может еще увеличить скорость, он скользит за счет предварительных усилий, используя силы инерции. Продолжительность свободного скольжения у сильнейших лыжников варьируется от 0,12 до 0,18 с. В течение фазы скорость движения несколько уменьшается, так как лыжник не отталкивается от опоры, движущих сил нет, а сила трения и в какой-то мере сила сопротивления воздуха оказывают тормозящее воздействие. Поэтому необходимо стремиться к минимальному уменьшению снижения скорости. Сильнейшие лыжники не допускают предельной длины выпада, а также выносят лыжу вперед энергичным маховым движением, но с мягкой загрузкой вниз, очень постепенно и плавно. Для этого очень важно в конце выпада добиться вертикального положения голени. Наклон голени приводит к усилению давления на лыжу. Увеличение давления на лыжу значительно снижает скорость скольжения, что вызвано различными ошибками: 1. В начале фазы при постановке лыжи на снег "ударом" происходит резкая загрузка лыжи. 2. Перемещение различных частей тела вверх и вниз во время свободного скольжения, что также усиливает давление на скользящую лыжу. Это может быть вызвано следующими ошибками: а) голень наклонена вперед во время скольжения, колено находится над носком ботинка, сгибание при скольжении в коленном и тазобедренном суставах опорной ноги - все эти действия с целью "облегчения" давления вначале действительно смягчают "удар" при загрузке лыжи, но затем вызывают большее давление лыжи на снег; б) активное выпрямление опорной ноги и туловища и быстрые движения обеих рук и маховой ноги вверх. Во всех перечисленных случаях в фазе свободного скольжения опускание частей тела в конце приводит к торможению, увеличению инерционных сил, направленных вниз, и увеличению давления на лыжу. Ускоренные движения вверх также вызывают появление сил инерции, направленных вниз, с тем же конечным результатом -усиление давления на лыжу. Так, высокий, резкий мах ногой назад-вверх после отталкивания является ошибкой и может увеличить давление на лыжу. Правильно выполненный толчок вызывает подъем носка ботинка над лыжей не выше чем на 20-25 см, но движение вверх по инерции с замедлением (туловище - ноги и т.д.) как результат отталкивания в предыдущей фазе не усиливает давление, а в отдельных случаях при правильном выполнении толчка ("на взлет") может даже снизить его. Моментами фазы свободного скольжения являются отрыв толчковой лыжи от снега и постановка палки на снег. В момент отрыва лыжи наблюдается полное выпрямление толчковой ноги, которая составляет вместе с туловищем прямую линию. Угол сгибания опорной ноги в коленном суставе около 136-138°, голень в это время расположена вертикально. Рука, закончив толчок, образует вместе с палкой прямую линию, кисть ее находится на уровне таза, немного сзади. Другая рука вынесена вперед, почти полностью выпрямлена, кисть не выше подбородка. 2-я фаза - скольжение с выпрямлением опорной ноги (рис. 2). Главная задача - увеличить скорость скольжения. С этой целью очень важно при отталкивании палкой включить в работу более мощные мышцы туловища, обеспечить жесткую передачу усилий на скользящую лыжу и подготовиться к подседанию на опорной ноге. Началом фазы является постановка палки на снег под углом вперед 70-80°. Рука чуть согнута в локтевом суставе, локоть слегка отведен в сторону. В скользящем шаге эта фаза - самая продолжительная; у квалифицированных лыжников, передвигающихся с высокой скоростью, она длится от 0,20 до 0,24 с. Место постановки палки во многом зависит от условий скольжения: с улучшением скольжения - больше вперед, у крепления лыжи; с ухудшением условий - больше назад, ближе к каблуку ботинка. Во время этой фазы происходит постепенное выпрямление опорной ноги. Лыжник усиливает нажим на палку, стремясь увеличить скорость скольжения. Под давлением руки палка немного сгибается. У лыжников, развивающих высокую скорость передвижения благодаря эффективной работе палки при отталкивании, давление на лыжу уменьшается и скорость скольжения может увеличиться. Выпрямление опорной ноги в этой фазе создает благоприятные условия для выполнения маха, который производится более выпрямленной ногой. Благодаря этому повышается линейная скорость при выносе стопы с лыжей, а подсед в следующих фазах выполняется быстрее и глубже. В некоторых случаях (при малой скорости, плохом скольжении и ошибках в 1-й фазе - лыжа слишком прижата к снегу), несмотря на отталкивание палкой, скольжение в этой фазе замедляется. Увеличение длительности 2-й фазы также уменьшает скорость. Оканчивается фаза в тот момент, когда опорная нога начнет сгибаться в коленном суставе (на протяжении всей фазы проходило ее выпрямление). За первые две фазы (свободное скольжение и скольжение с выпрямлением опорной ноги) лыжник проходит наибольшее расстояние. 3-я фаза - скольжение с подседанием (рис. 3). В этой фазе очень важно быстро остановить скользящую лыжу, ускорить выполнение подседания, обеспечить высокую скорость маховых движений рукой и ногой и ускорить перекат. Начинается эта фаза с момента подседания (сгибания ноги в коленном суставе). Характерна для начала фазы следующая поза: опорная нога почти выпрямлена, носок маховой ноги почти на уровне пятки опорной ноги; туловище, принимающее участие в отталкивании палкой, наклоняется вперед на 5-7° больше по сравнению со 2-й фазой. Маховая рука выпрямлена, толчковая немного согнута, а кисти рук почти на одном уровне (поравнялись друг с другом). За время этой фазы происходит подседание со сгибанием опорной ноги в коленном и тазобедренном суставах. Так как скорость моментально падает до нуля и лыжа останавливается, необходимо стремиться к сокращению времени на эту фазу, выполнять все действия быстрее. Продолжительность фазы колеблется от 0,06 до 0,09 с, у сильнейших лыжников - около 0,06 с. В этой фазе резко увеличивается скорость выноса маховой ноги, причем она выносится вперед не коленом, а как бы стопой. Ошибкой будет выполнение маха коленом вперед, ногой, согнутой больше, чем требуется. Попытка вынести согнутую ногу как можно дальше вперед по воздуху приводит к слишком длинному выпаду, постановке лыжи на снег "ударом" и резкой ее загрузке, что приводит к значительному увеличению трения при последующем скольжении. Маховый вынос ноги начинается с движения таза вперед, его расположение под стопой к началу 3-й фазы позволяет выполнить энергичный бросок тела вперед. При этом происходит заметный поворот таза вокруг вертикальной оси. Отставание таза недопустимо. Наклон туловища к концу фазы значительно увеличивается. Фаза скольжения с подседанием заканчивается остановкой ноги. 4-я фаза - выпад с подседанием (рис. 4). Главное - обеспечить максимальную скорость выпада и завершить подседание для эффективного окончания отталкивания ногой. Фаза начинается с момента остановки лыжи. В этой фазе уже начинается активное отталкивание за счет энергичного разгибания в тазобедренном суставе, одновременно происходит подседание в коленном суставе. Подседание происходит не только в коленном, но и в голеностопном суставе - голень наклоняется вперед, а поднимание стопы над лыжей задерживается (пятка поднята над лыжей на 3-6 см). Происходит значительное растяжение и напряжение мышц толчковой ноги - это способствует более мощному, резкому отталкиванию. Продолжительность фазы колеблется от 0,03 до 0,12 с, а у сильнейших лыжников она самая короткая - 0,03 с. Скорость в этой фазе может достигать максимума - до 13 м/с. В начале фазы наклон туловища увеличивается еще на 1-3° и достигает максимальных пределов для всего скользящего шага, что способствует усилению давления на палку. Толчковая рука находится на уровне бедра, а маховая - впереди колена толчковой ноги примерно на 30-50 см. Стопы ног находятся на одном уровне или стопа маховой ноги выводится вперед на 5-15 см. Хотя остановка лыжи и разделяет 3-ю и 4-ю фазы, расчленение это весьма условно, подседание в той или иной фазе выполняется одним непрерывным движением, слитно. Сгибание опорной ноги в коленном суставе продолжается до окончания 4-й фазы. На это уходит от 0,09 до 0,21 с. У лыжников, передвигающихся с наиболее высокой скоростью, это время наиболее короткое - 0,09 с. 5-я фаза - отталкивание с выпрямлением толчковой ноги (рис. 5). Главная задача фазы - завершить отталкивание палкой и лыжей, обеспечить скорость движения маховой ноги к концу выпада и выполнить отталкивание на направление "на взлет". В начале фазы сгибание толчковой ноги в коленном суставе наибольшее, бедро практически вертикально; маховая нога выдвинута вперед и опережает толчковую на 35-50 см. Наклон туловища уже немного уменьшается. Толчок палкой закончен, рука и палка - прямая линия, а маховая рука выпрямлена вперед-вниз под углом около 45°. В этой фазе происходит отталкивание за счет энергичного выпрямления ноги в коленном суставе, причем стопа оказывает давление на лыжу точно вниз, прижимая ее к снегу. Быстрое выпрямление ноги в коленном суставе передает толчок по линии бедро -таз - туловище. Такое отталкивание вперед-вверх способствует движению туловища вначале вперед-вверх, а потом вперед-вниз. При правильно выполненном толчке давление на лыжу в 1-й и 2-й фазах уменьшено, трение также уменьшается, способствуя быстрому скольжению. Продолжительность фазы колеблется от 0,06 до 0,12 с, у сильнейших лыжников - около нижней границы, а скорость движения - до 10,33 м/с. Фаза заканчивается в момент отрыва лыжи от снега. В этот момент скользящий шаг закончен и начинается скользящий шаг на другой лыже. Следует отметить, что подседание и отталкивание лыжей представляют собой единое, неразрывно связанное действие, очень короткое по времени и пространству. У квалифицированных лыжников - в пределах всего 0,2 с, а опорная лыжа перемещается всего на 10-15 см. В целом следует отметить, что все элементы в цикле хода сливаются в единое действие. Маховые движения рукой и ногой органически связаны с отталкиванием палкой и лыжей. Продолжительность всех фаз у лыжников различной квалификации довольно вариативна, но у сильнейших лыжников она короче. Между фазами существует определенный временной ритм. Если взять продолжительность самой короткой, 4-й, фазы (выпад с подседанием) за единицу, то соотношение времени всех фаз будет выглядеть следующим образом: 5-7-2-1-2. Длительность периодов скольжения и стояния лыжи относится как 4:1. Длина скользящего шага суммируется из двух показателей - длины выпада и длины скольжения. Длина выпада (расстояние между стопами в момент отрыва толчковой лыжи от опоры) у сильнейших лыжников, передвигающихся с высокой скоростью, равна 90-100 см, а длина скольжения - от 2,30 до 2,60 м. Уменьшение или увеличение времени отдельных фаз или длины выпада и скольжения приводит к снижению скорости передвижения на лыжах. Все изложенные здесь фазы скользящего шага, движения рук и туловища в цикле хода взаимосвязаны и взаимообусловлены по времени и амплитуде и составляют единую структуру движения. Скорость скольжения в цикле хода в целом достигает 6,5 м/с, а длина скользящего шага - до 3,20-3,50 м. Общая продолжительность цикла хода по времени - 0,50-0,55 с, темп движений - до 120 шагов/мин. Приложения:

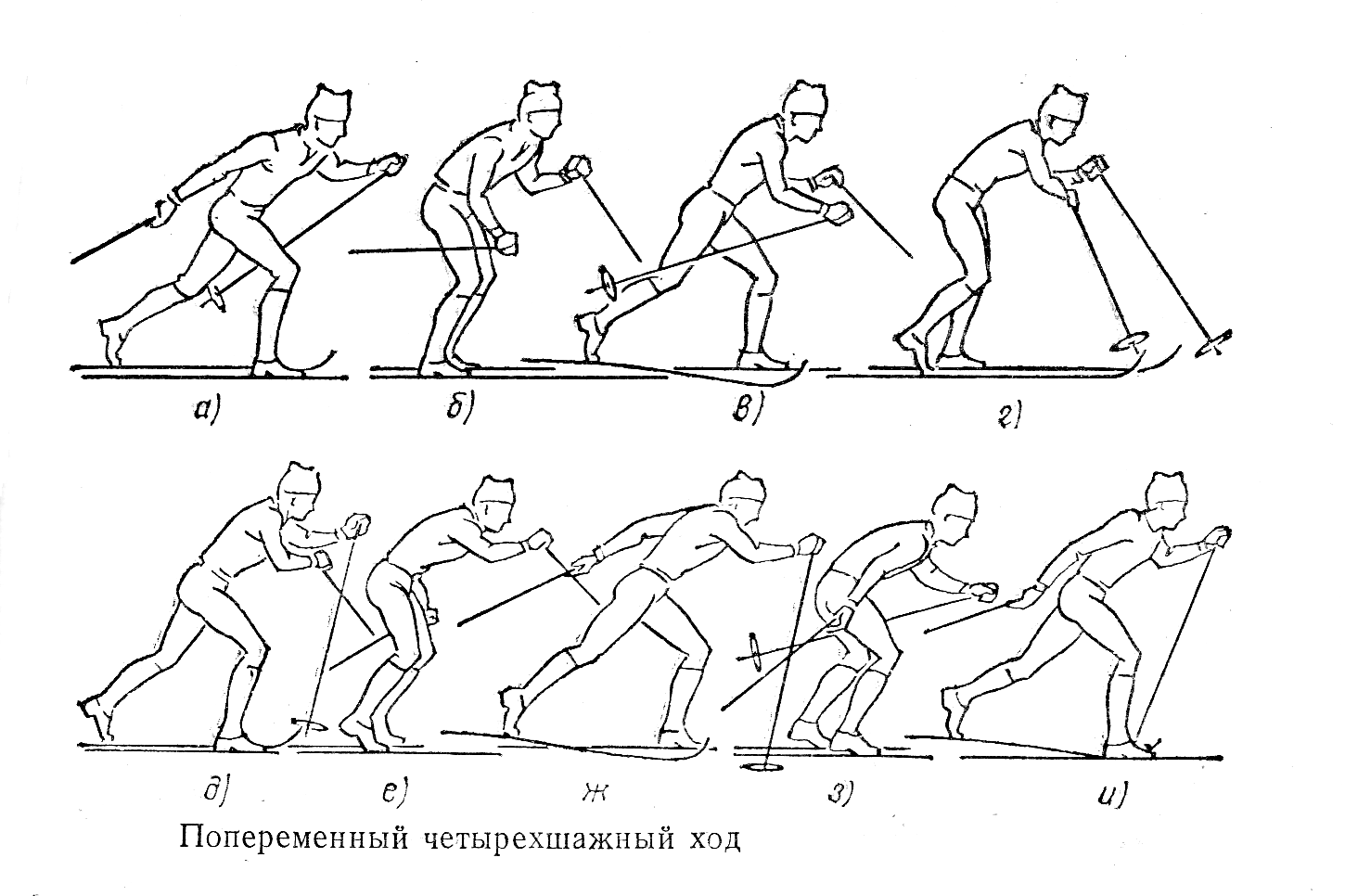

2. Попеременный четырехшажный ход Попеременный четырехшажный ход или ход «вперекидку» в спортивной практике применяется крайне редко. В основном используется при передвижении по глубокому и рыхлому снегу, при плохом скольжении, при передвижении с грузом (оружием, рюкзаком). В этом ходе лыжник поочередно выполняет четыре скользящих шага с попеременным выносом палок вперед на первый и второй шаг и попеременным отталкиванием руками на третий и четвертый шаг, при этом первые два шага более короткие, а третий и четвертый – более длинные. Время цикла 2,0-2,4 с, длина цикла – 7-10 м, средняя скорость передвижения 4,0-5,0 м\с, темп – 25-30 циклов в минуту. Хотя по координации движений этот ход является достаточно сложным, в условиях, перечисленных выше, лыжники часто выполняют его без предварительного обучения. Делая первый шаг, лыжник одновременно начинает выносить вперед одноименную толчковой ноге руку с палкой вперед. После выполнения первого шага, выносимая вперед рука занимает положение, при котором кисть находится на уровне плеч, а нижний конец палки обращен назад. Во время следующего шага, нижний конец этой палки (за счет движения кистью) продолжает движение вперед и занимает положение, когда нижний конец палки обращен вперед. Во время выполнения второго шага другая рука с палкой выносится вперед. Кисти рук при этом находятся на одном уровне. С началом третьего шага одноименная толчковой ноге палка ставится на снег в положение кольцом от себя. На протяжении третьего шага она переходит в положение кольцом к себе, и лыжник начинает отталкивание этой рукой. С началом четвертого шага, лыжник ставит другую палку на снег в положение кольцом от себя, в процессе движения переводит ее в положение кольцом к себе и выполняет отталкивание другой рукой.  Способы поворотов на лыжах 1. На месте Умение поворачивать на лыжах обязательно пригодится и на равнинной лыжне, и при спуске по снежным склонам. Начавшие кататься лыжники легко освоят заворот шагом, а любители горнолыжного спорта научатся делать резаный поворот на горных лыжах. Самый простой способ поворота — переступанием, выполняющийся через заднюю или переднюю часть лыжи. Начинают переступать с внутренней ноги, находящейся ближе к завороту. Например, поворачивая направо, шагают правой ногой. Напоминает перешагивание обычными приставными шагами без перекрещивания. Как сделать: занять исходное положение: поставить ноги параллельно, палки — около крепления, колени слегка согнуть; перенести вес на внешнюю ногу; вместе с отводом палки отставить в сторону внутреннюю ногу, не отрывая от снега пятку или носок в соответствии с частью, через которую делается заворот; приставить параллельно вторую ногу; повторять, пока не будет сделан желаемый угол. Взмахом правой или левой ноги повернуться значительно быстрее. Способом разворачиваются на узкой лыжне. Действия совершают быстро, не задерживаясь в одном положении надолго: поставить ноги параллельно, палки держать у крепления; перенести вес на одну ногу (например, правую); вторую ногу (левую) оторвать от снега и развернуть вместе с туловищем (влево); одновременно отвести палку за опорную ногу (правую); поставить ногу в противоположную исходному положению сторону; приставить вторую ногу вместе с разворотом туловища. Третий способ развернуться — подпрыгнуть на месте: без опоры — подогнуть колени, подпрыгнуть и рывком повернуться в необходимую сторону; с опорой — подпрыгнуть, опираясь на широко расставленные палки (чтобы не мешали). Внимание. Не нужно подпрыгивать слишком высоко или лишь слегка отрывая ноги от снега. И в первом, во втором случае можно потерять равновесие. 2. В движении Проще всего изменить направление при скольжении переступанием. Выделяют два метода в соответствии с переносом нагрузки на внешнюю или внутреннюю лыжу. Чаще всего заворачивают, опираясь на ближнюю к завороту ногу, но лучше освоить оба способа. Как делать: перенести вес на внутреннюю лыжу; переднюю часть второй лыжи слегка приподнять, как при переступании на месте, и поставить несколько под углом (в сторону) на внутреннее ребро; перенеся на внешнюю ногу вес, оттолкнуться от снега вместе с толчком палками. Шаг напоминает конькобежный. В зависимости от радиуса заворота отталкиваются несколько раз. В конце заворота рабочая наружная нога параллельно приставляется к внутренней. Поворачивать упором можно на склонах средней крутизны при быстром передвижении по склону. Способ отличается от переступания положением внешней ноги. Выполнение упорного заворота: перенести вес тела на внутреннюю ногу; пятку внешней ноги отвести в сторону под углом, а переднюю часть выдвинуть вперед и поставить на внутреннее ребро; поворачивая, плавно перенести на внешнюю ногу вес тела; после прохождения поставить ноги параллельно. От угла отклонения внешней ноги, а также постановки на ребро зависит крутизна прохождения поворота. Чтобы понять, как правильно переносить массу тела, рекомендуется потренироваться на месте. Тренироваться следует попеременно в обе стороны. Способ поворота плугом на лыжах отлично подойдет для крутых просторных склонов с уплотненным снегом. По сравнению с другими способами «плуг» замедляет лыжника, поэтому мало применяется в спортивных соревнованиях. Однако для новичков и любителей это отличный способ преодолеть сложный спуск и избежать падения. Как делается «плуг»: начать спуск в исходном положении; постепенно свести передние части, разведя задники (положение «плуг»); слегка встать на внутренние ребра; направлять вес тела в зависимости от стороны заворота. Если необходимо повернуть налево, вес переносится на правую ногу. Заворачивая в противоположную сторону, лыжник меняет ногу. За один спуск можно повернуть несколько раз в разные стороны. |