реферат. Способы определения мех. характ горных пород Власов Н С 241801. 1 Сведения о механических свойствах горных пород

Скачать 113.77 Kb. Скачать 113.77 Kb.

|

|

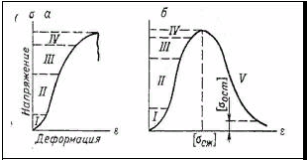

Власов Никита Сергеевич, группа 241801, 3 курс, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, билет №1 вопрос№ 1, способы определения механических свойств горных пород Механическими свойствами горных пород называются такие, которые определяют их поведение под воздействием внешних усилий - нагрузки - и проявляются в сопротивлении разрушению и деформации. Свойство горных пород сопротивляться разрушению и образованию больших остаточных деформаций под воздействием нагрузки, или, точнее, воспринимать не разрушаясь в определенных пределах и условиях те или иные нагрузки называется прочностью, а их свойство изменять под нагрузкой форму сложения и объем - деформацией. Эти свойства выражают и оценивают прочностными и деформационными показателями. 1 Сведения о механических свойствах горных пород Природа прочности горных пород отличается значительной сложностью. В зависимости от влияния тех или иных факторов их прочность может изменяться в широких пределах, они могут быть очень прочными, прочными, средней прочности, малой прочности и очень малой. Кроме того, прочность одних горных пород проявляется полной мере и сразу, у других она изменяется во времени. В соответствии с этим можно говорить об условно-мгновенной, или стандартной и длительной прочности. К основным механическим свойствам горных пород относят: - пластичность; - упругость; - твердость; - абразивность; - хрупкость; - прочность; - пористость; Количественная мера каждого из этих свойств – это численное выражение одним или несколькими параметрами, показателями, характеристиками. 2 Метод определения твердости пород по штампуСущность метода заключается во вдавливании в испытуемый образец горной породы цилиндрического или имеющего форму усеченного конуса пуансона с плоским основанием, в замере нагрузок, деформации до разрушения, параметров зоны разрушения и вычисления показателей механических свойств. Твердость по штампу пород определяют на образцах любой формы с двумя плоскопараллельными поверхностями, площадь которых не менее чем в 350 раз превышает площадь сечения пуансона, а высота составляет 15-20 диаметров пуансона. Испытуемые поверхности образцов шлифуют абразивными порошками. После изготовления образцы доводят до воздушно-сухого состояния высушивания в течение пяти суток на воздухе при 18-25˚С. Испытания проводят строго по инструкции, приложенной к прибору. Испытания допускается проводить на обеих поверхностях образца. Средний диаметр зоны разрушения определяют как среднее арифметическое не менее чем пяти замеров. Расстояние между соседними осями вдавливания пуансона должно быть таким, чтобы кратчайшее расстояние между ближайшими точками краев зон разрушения было не менее их средних диаметров. По диаграмме деформаций определяют твердость по штампу и вычисляют по формуле: Рш = Рш / S , кгс/мм2, (1) где Рш - нагрузка, соответствующая пределу прочности на вдавливание (определяют по максимальной ординате диаграмму деформации 1, 2 в кгс); S - площадь пуансона в мм2.  Рис.2.1. Типичные кривые "напряжение-деформация" для горных пород, получаемые на обычных испытательных прессах (а) и машинах с повышенной жесткостью (б). Рис.2.1. Типичные кривые "напряжение-деформация" для горных пород, получаемые на обычных испытательных прессах (а) и машинах с повышенной жесткостью (б).l-V - области: I - закрытия структурных дефектов, II - линейного деформирования, III - образования микротрещиноватости, IV - разветвления и слияния трещин, V - снижения грузонесущей способности. Предел прочности при одноосном сжатии образцов горных пород или прочности [sсж] - наиболее широко определяемая характеристика прочности пород. Её наивысшие значения для горных пород достигают 5000 кгс/см2 (наиболее прочные базальты, кварциты), минимальные значения измеряются десятками и даже единицами килограмм – сил на квадратный сантиметр (мергель, гипс, каменная соль в водонасыщенном состоянии). Измеряется в кгс/см2 3 Классификация горных пород по твердости по штампуВ горном деле широкое применение находит определение показателей механических свойств в условных единицах – категориях. В бурении эти показатели используются при нормировании буровых работ и при выборе породоразрушающих инструментов. Рассмотрим порядок определения категорий пород на примере их твердости. Твердость в категориях обозначим буквой Н. Все горные породы по их твердости и пределу текучести по штампу Л. А. Шрейнером разделены на 12 категорий. Первоначально были выделены три группы горных пород – мягкие, средней твердости и твердые, по четыре ка-тегории в каждой группе. Позднее было предложено выделять пять групп. Классификация Л. А. Шрейнера по рш и р0 приведена в таблице 1. Таблица – 3.1

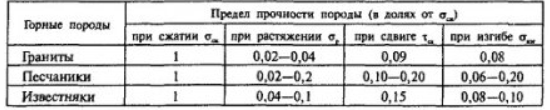

4 Диапозон измерения основных прочностных свойствПод прочностью понимается способность пород противостоять разрушению от действия внешних нагрузок. При этом породы находятся в напряженном состоянии, которое может быть одно-, двух- и трехосным (или объемным). Количественно напряженное состояние оценивается напряжением — нагрузкой, приходящейся на единицу площади сечения. Критическим или предельным напряжением считается такое, при котором происходит разрушение образца породы. Оно носит название предела прочности. Величина пределов прочности и является характеристикой прочностных свойств пород. Сопротивление горных пород разрушению зависит от вида и характера действующих механических нагрузок. Так, пределы прочности породы при сжимающем, растягивающем, сдвигающем и изгибающем воздействиях нагрузок будут различны. В табл. 4.1 представлены ориентировочные показатели относительной прочности некоторых горных пород при различных видах нагружения.  Рис 4.1 Соотношение прочностных показателей горных пород при различных видах нагружения Приведенные данные свидетельствуют о том, что прочность в зависимости от вида нагрузок меняется в широких пределах. Наибольшее сопротивление горные породы оказывают при сжатии, наименьшее — при растяжении. Основное влияние на прочность горных пород оказывает их минеральный состав, структура, текстура, пористость и трещиноватость. Наиболее простым и доступным способом определения прочностных характеристик горных пород является испытание образцов в лабораторных условиях. Для определения пределов прочности образцов пород применяют прямые и косвенные (упрощенные) методы испытаний, имеющие различный уровень надежности. При прямых методах в образцах горных пород формируются относительно однородные поля напряжений, в которых происходит их разрушение. Пределы прочности определяются отношением разрушающей нагрузки к начальной площади поперечного сечения образцов. Для прямых методов испытаний используются, как правило, образцы горных пород правильной формы с тщательно обработанными торцевыми гранями, на которые передается нагрузка. 5 Виды деформаций и разрушений горных породИзменение формы я объема горных пород под действием тектонических сил деформаций может происходить с изменением объема горных пород, когда действует гидростатическое давление, или объема и формы тела или только формы, когда действуют направленные силы. При действии последних возникают деформации трех видов: упругие (эластические), пластические и разрывные. При упругих деформациях изменяется форма тела, но, как только деформирующее воздействие внешних условий прекращается, прежняя форма восстанавливается. При пластических деформациях изменение формы тела происходит без разрывов, но в отличие от эластических деформаций пластические деформации необратимы. Пластические деформации особо важное значение приобретают на глубине. Они совершаются посредством дифференциальных движений по определенным направлениям. Разрывные деформации сопровождаются нарушением сплошности вследствие возникающих трещин и расколов. В строении земной коры наблюдаются пластические (складки) и разрывные деформации. Разрушение горной породы представляет собой отделение от массива ее кусков и дробление их до кондиционной крупности. В настоящее время это основной процесс технологии добычи твердых полезных ископаемых. Различают следующие виды разрушения горных пород: механическое, взрывное, гидравлическое, термическое, электрическое, комбинированное и др. Механическое разрушение – это отделение горных пород от массива или их измельчение путем воздействия породоразрушаещего инструмента (резца, коронки, фрезы, ударника и др.). При этом протекают физические процессы чисто механического разрушения породы рабочим органом: резание, разделывания, скалывание, дробление, сжатие и др. Механический способ разрушения пород широко используют для непосредственной добычи угля, бурения шпуров и скважин. Взрывное разрушение представляет собой отделение горных пород от массива и перемещение их под действием энергии взрывчатых веществ, размещенных в массиве (в шпурах, скважинах). Взрывной способ разрушения горных пород применяют в породах различной крепости, но наиболее экономичен он в крепких породах, когда другие способы разрушения неэффективны или вовсе применять нельзя. Гидравлическое разрушение связано с отделением горных пород от массива путем воздействия на него струи воды под высоким давлением (>10 мПа). Гидравлический способ разрушения горных пород применяется при добыче угля и слабых пород. Термическое разрушение происходит под действием физических полей за счет физико-химических процессов, протекающих под действием высокой температуры без использования породоразрушающих инструментов. Электрическое разрушение основано на воздействии нагорную породу электрической энергии в виде электрического разряда, электромагнитного поля и др. Комбинированное разрушение основано на использовании комбинации двух видов разрушения (буровзрывное, механогидравлическое и др.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||