айгуль. 1. Теоретические основы взаимосвязи инфляции и безработицы

Скачать 338 Kb. Скачать 338 Kb.

|

|

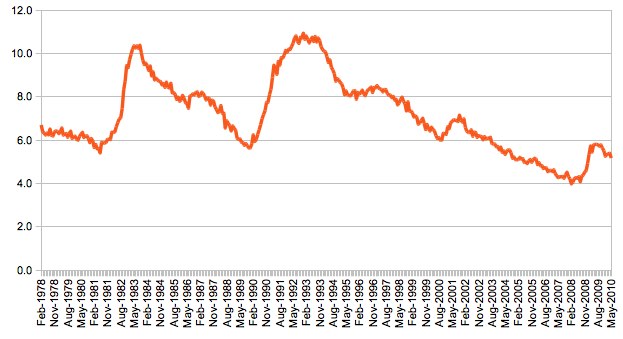

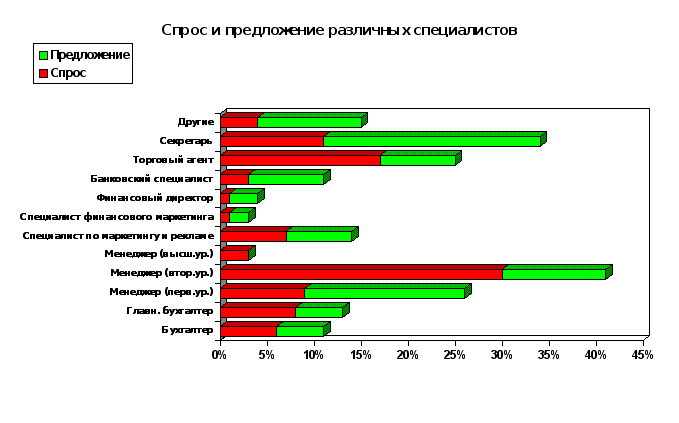

2 ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 2.1 Динамика показателей инфляции в Российской Федерации на современном этапе Инфляция остается актуальной проблемой российской экономики и экономической политики. Это обусловлено тем, что несмотря на значительное снижение инфляции с 2620% в 1992 г. до 9% в 2006 г., ее темп возрос до 11,9% в 2007 г., превысив целевой ориентир (6,5 – 8%), и в 2008 г. до 13,3% (ориентир – 6–7%). Под влиянием финансово-экономического кризиса инфляция снизилась до 8,8% в 2009 г. и в 2010 г. – в условиях постепенного выхода из кризиса и роста ВВП на 4%7. Инфляция по итогам февраля составила 0,8%. Это самая низкая февральская инфляция за последние 20 лет наблюдений. В феврале быстрее всего росли цены на продовольственные товары (+1,2%). В Москве инфляция в феврале составила 0,5%, а с начала года 3,1%. В Санкт-Петербурге февральский рост цен составил 0,8%, а с начала 2011 года 3,4%. Сохранение значительного темпа инфляции связано с активизацией долговой политики государства. Предусмотренный Бюджетным кодексом лимит привлечения иных внутренних источников финансирования бюджетного дефицита в пределах 1% ВВП был превышен (до 2,64%), и его действие приостановлено до 2013 г. Хотя значительная часть бюджетного дефицита покрывается за счет Резервного фонда (87,7% в 2009 г.; 63,3% в 2010 г.), внутренний госдолг возрос с 1499,8 млрд руб. на 01.01.2009 г. до 2094,7 млрд руб. на 01.01.2010 г. Ежегодно увеличиваются госзаймы, особенно внутренние займствования. Трудность высокой инфляции в том, что невозможно долгосрочное планирование, ослабевают стимулы к сбережениям и накоплениям. Деньги быстро теряют свою покупательную способность. Например, при средне-годовой инфляции в 10% покупательная способность денег упадет почти в 2 раза через 6 лет. Для того, чтобы сохранить покупательную способность денег необходимо их вкладывать (инвестировать) в инструменты, приносящие доходность, как минимум, на уровне инфляции. По официальным данным средне-годовая инфляция постепенно снижается, оставаясь при этом еще на довольно высоком уровне по сравнению с развитыми экономиками. Например, за период 1991-2010 средне-годовая инфляция составила 73,2%, а за период 1991-2005 средне-годовая инфляция составляла более 100%. Эти огромные цифры получаются в следствии учета данных периода гиперинфляции 1992-1993 гг. С другой стороны, если исключить эти трудные годы, то уровень средне-годовой инфляции снизится. За период с 1995-2010 средне-годовая инфляция составила 23,51%, а за период 2000-2010 – 12,70%. В 2010 году третий раз за все время наблюдения Росстат зафиксировал инфляцию ниже 10% – 8,8%. Первый раз такое явление было зафиксированно в 2006 году (9,0%), второй – в прошлом году (8,8%). 2.2 Анализ безработицы в Российской Федерации Ситуацию на рынке труда в первом полугодии 2011 года в целом по Российской Федерации можно характеризовать как стабильную. Все основные показатели рынка труда достигли значений показателей 2008 года. Можно отметить тенденцию к снижению как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Данную тенденцию можно проследить на рисунке 3.1 Не наблюдалось и предпосылок для массового высвобождения работников предприятий и организаций.  Рисунок 3.1 –Уровень безработицы за последние 20 лет После сезонного увеличения в первом квартале 2011 года численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на 1 марта 2011 года отмечено максимальное значение за 2011 год – 1 млн. 666,5 тыс. человек) в период март-июнь 2011 года численность зарегистрированных безработных граждан в целом по Российской Федерации снизилась на 14,5 % и к 1 июлю 2011 года составила 1 млн. 425 тыс. человек, что на 23,6 % меньше, чем на 1 июля 2010 года. Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской Федерации (Республике Саха (Якутия), Оренбургской, Тюменской областях) увеличение численности зарегистрированных безработных граждан продолжалось с января до мая 2011 года, а в Карачаево-Черкесской Республике до июня 2011 года. При этом если сравнивать данные на 1 января 2011 года с данными на 1 июля 2011 года, то можно увидеть прирост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 9 субъектах Российской Федерации: в Карачаево-Черкесской Республике на 29,9 %, в Оренбургской области на 7,6 %, в Республике Калмыкия на 4,7 %, Республике Тыва на 3,8 %, Белгородской области на 2,6 %, Кабардино-Балкарской Республике на 1,1 %, Забайкальском крае на 0,8 %, Тамбовской области на 0,3 %, Республике Саха (Якутия) на 0,1 %. Более чем на 20 % численность зарегистрированных безработных граждан в период январь-июнь снизилась в 8 субъектах Российской Федерации: в Ямало-Ненецком автономном округе на 35,2 %, Республике Северная Осетия – Алания на 31,5 %, Мурманской области на 28,2 %, Чувашской Республике на 25,8 %, Амурской области на 24,7 %, Магаданской области на 21,9 %, Удмуртской Республике на 20,9 %, Кировской области на 20,8 %. При этом в Мурманской области снижение численности зарегистрированных безработных граждан наблюдалось с января по июнь 2011 года. Уровень регистрируемой безработицы в Российской Федерации со значения 2,1 % (на 1 января 2011 года) вырос до 2,2 % (на 1 марта 2011 года) и к 1 июлю 2011 года снизился до 1,9 %, при этом на 1 июля 2010 года уровень регистрируемой безработицы в Российской Федерации составлял 2,5 %. Динамика изменения уровня регистрируемой безработицы (увеличение к марту-апрелю и снижение к июлю) прослеживается практически во всех субъектах Российской Федерации. Вместе с тем на 1 июля 2011 года (по сравнению с 1 января 2011 года) уровень регистрируемой безработицы увеличился в Карачаево-Черкесской Республике на 0,8 %, Республике Калмыкия на 0,3 %, Республике Тыва на 0,2 %, Белгородской, Тамбовской, Оренбургской областях, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) на 0,1 %. Как на протяжении 2010 года, так и в период январь-июнь 2011 года высокий уровень регистрируемой безработицы в Чеченской Республике – 42,3-39,3 %, в Республике Ингушетия – 22,0-20,1 %, в Республике Тыва –6,9-5,6 %, Ямало-Ненецком автономном округе – 4,1-3,3 %, Республике Калмыкия – 4,0-3,2 %. С января по июль 2011 года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1,2 % в Калужской области (1,0-1,1 %), Липецкой области (0,8-0,9 %), Московской области (0,8-0,9 %), г. Москве (0,7-0,8%), Ленинградской области (0,6-0,8 %), г. Санкт-Петербурге (0,6 %), Краснодарском крае (0,9-1,1 %), Тюменской области (0,7-0,9 %), Ханты-Мансийском автономном округе (0,9-1,2%), Сахалинской области (0,9-1,2 %). Заявленная работодателями потребность в работниках с 981,9 тыс. рабочих мест (на 1 января 2011 года) увеличилась до 1 млн. 578,7 тыс. рабочих мест (на 1 июня 2011 года). На 1 июля 2011 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 1 млн. 563,4 тыс. рабочих мест. Спрос и предложение различных специалистов можно пронаблюдать на графике 3.3 Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы в Российской Федерации снизился со значения 1,8 (на 1 января 2011 года) до 1,0 (на 1 июля 2011 года), при этом на 1 июля 2010 года коэффициент напряженности в Российской Федерации составлял 1,6.  Рисунок 3.3- Спрос и предложение различных специалистов В 1 полугодии 2011 года высокий коэффициент напряженности на рынке труда наблюдался в Чеченской Республике 456-273 человек, Республике Ингушетия - 745-27 человек, Республике Дагестан – 95-81, Республике Тыва – 17-7 человек, Республике Калмыкии – 16-4 человек, Республике Северная Осетия–Алания – 15-4 человек, Забайкальском крае – 13-5 человек, Карачаево-Черкесской Республике – 9-6, Алтайском крае – 8-2 человек, Кабардино-Балкарской Республике – 5-3 человек, Курганской области – 6-3 человек, Республике Алтай – 5-2 человек на одну вакансию. Необходимо отметить, что коэффициент напряженности на рынке труда в этих субъектах по сравнению с началом 2011 года снизился. В Краснодарском и Приморском краях, Калужской, Липецкой, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Тюменской, Сахалинской областях, городах Санкт-Петербург и Москва, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах коэффициент напряженности на рынке рабочей силы не превышал в 1 полугодии 2011 года 1 человека на одну вакансию. По данным еженедельного мониторинга высвобождения работников организаций в целом по Российской Федерации на 1 июля 2011 года предоставили информацию о состоявшихся и предстоящих увольнениях работников 105 681 организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность 18 млн. 60 тыс. работников. Всего с начала октября 2008 года общая численность уволенных работников достигла 1 млн. 789,3 тыс. человек. Из числа работников, уволенных с начала высвобождения обратились в органы службы занятости 754,4 тыс. человек, из них 195,5 тыс. человек были трудоустроены и 480,0 тыс. человек были признаны безработными. Численность работников, предполагаемых к высвобождению составляет 308,6 тыс. человек. Суммарная численность работников, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, составила 266,9 тыс. человек, в том числе: численность работников, работающих неполное рабочее время – 217,6 тыс. человек; численность работников, находящихся в простое по вине администрации – 31,1 тыс. человек; численность работников, находящихся в отпусках без сохранения зарплаты – 16,2 тыс.человек. 2.3 Методы борьбы с инфляцией и безработицей в Российской Федерации Государство на рынке труда должно осуществлять систему мер целенаправленного воздействия на количественные и качественные аспекты развития и потребления работников, достижение большего соответствия их профессиональной подготовки современному уровню производства. Кроме того, в настоящее время появились новые противоречия, такие как противоречия между достигнутым уровнем образования и квалификации основной массы работников и невозможностью их применения в условиях экономического спада, изменение статуса от «полностью и всегда занятого» до «возможно безработного», возросла конкуренция между отдельными группами трудоспособных по полу и возрасту, положению в иерархической системе российского общества. Можно выделить два основных направления деятельности государства на рынке труда, а именно: социальное и экономическое. К первому относятся меры, регулирующие количественные соотношения между спросом и предложением труда, содержащие рост безработицы, направленные на изучение конъюнктуры на рынке труда, а также трудоустройство отдельных категорий работников. Ко второму – комплекс мер воздействия на качество трудовых ресурсов, их пропорции, повышение квалификации и производительное потребление. При этом следует подчеркнуть динамизм государственноего регулирования на рынке труда, когда каждому этапу развития российского общества или экономического цикла соответствует специфическая экономическая политика. Государственное регулирование рынка труда должно развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Под экстенсивными методами подразумеваются занятость в государственном секторе экономики и влияние на занятость на негосударственных предприятиях путем предоставления государственного заказа. Интенсивное развитие предполагает рост влияния государства непосредственно на рынок труда, а также воспроизводство трудовых ресурсов, условия найма и производственную мобильность. При этом непосредственная государственная политика на рынке труда должна быть составляющим элементом общеэкономической политики государства, направленной на ускорение роста экономии, ее структурной перестройки, стимулирование инвестиционного и потребительского спроса и т.д. Проводимые в России преобразования, направлены на формирование социально ориентированной рыночной экономики. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих достижение этой цели является эффективное использование трудового потенциала страны. Для этого требуется формирование цивилизованного рынка труда (что предполагает его государственное регулирование), системы социальных гарантий занятости и развитого сектора социальных услуг, позволяющего подготовить человека к трудовой деятельности. Пока, к сожалению, приходится констатировать преобладание негативных тенденций в динамике количественных и качественных показателей трудового потенциала. Согласно российскому закону о занятости, государственная политика занятости заключается в содействии полной, продуктивной и свободно избранной занятости путём обеспечения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождающихся граждан, сдерживания массовой долгосрочной (хронической) безработицы, повышения эффективности государственной службы занятости и реализации других мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан на рынке труда. Формой реализации государственной политики занятости на всех уровнях управления являются федеральные, территориальные и местные (городские, районные) программы. В современных условиях исходным постулатом стратегии занятости в российском обществе должно стать сохранение и до известных пределов повышение уровня занятости населения, одновременно не блокируя высвобождение лишней рабочей силы с предприятий. Речь идёт как о излишках, которые существуют давно и имеют хронический характер, так и о тех, что могут появиться в ходе модернизации производства и структурных изменений. Придётся справляться с очень сложной ситуацией, поскольку в последние годы, несмотря на безработицу, внутрипроизводственные излишки рабочей силы во многих случаях скорее увеличились, чем уменьшились. Надо сохранять имеющиеся и создавать новые рабочие места, придерживаясь прежде всего принципов экономической целесообразности, учитывать, что возможности государственных инвестиций ещё значительное время будут весьма ограниченными. Поэтому следует искать формы активного влияния на акционерные и частные предприятия в целях стимулирования создания рабочих мест8. Предстоит глубокое реформирование на уровне предприятий, охватывающее всех занятых на них работников. Речь идёт о том, чтобы трудовые коллективы и отдельные работники существенно повысили качество своего труда, что в итоге приведёт к сокращению численности занятых. Существуют следующие методы содействию занятости: — Общественные работы; — Социальная поддержка безработных граждан; — Организация психологической поддержки безработных граждан; — Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; — Организация профессиональной ориентации граждан; — Организация ярмарок вакантных рабочих и учебных мест; — Организация работы по привлечению и использованию иностранной рабочей силы; — Содействие самозанятости безработных граждан; — Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Основные формы борьбы с инфляцией: денежные реформы и антиинфляционная политика. Денежная реформа – это полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денежного обращения. Антиинфляционная политика – это комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Основные пути антиинфляционной политики: - дефляционная политика предусматривает регулирование денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый механизм путем: - снижения государственных расходов; - повышения процентных ставок за кредит; - усиления налогового бремени; - ограничения денежной массы. Эта политика приводит к замедлению экономического роста. Политика доходов предполагает параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста. Её осуществление может вызвать социальные противоречия. Суть в том, что действенная политика занятости должна в нынешних условиях иметь предупреждающий характер и включать целый комплекс мер государственного регулирования, предотвращающих рост безработицы и ее переход в застойную форму. Немаловажно при этом опираться на мировой опыт регулирования безработицы, изложенный выше. Вот наиболее важные меры такого рода: I. Перераспределение имеющегося спроса на труд путем стимулирования перехода предприятий на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и т.п. Такие предприятия должны получить налоговые льготы, чтобы компенсировать затраты на прием новых работников. II. Бюджетное субсидирование дополнительной (по отношению к фактическому уровню) рабочей силы на действующих предприятиях. Оно может иметь вид кредитования государством зарплаты дополнительно нанятых рабочих. Предприятия, расширяющие занятость по отношению к ее уровню в прошлом году, могут получить льготный кредит, соразмерный зарплате, которая уплачена дополнительно занятым на производстве. III.Снижение фактического предложения рабочей силы за счет снижения установленного законом пенсионного возраста. Такой же эффект может обусловить развитие служб переподготовки кадров и повышения квалификации. IV.Предоставление рабочих мест, не ориентированных на получение прибыли, а связанных с работой в интересах общества, например: работа в области охраны окружающей среды и т.д. V. Переход к созданию системы социального партнерства, в том числе создание механизма выработки трехсторонних соглашений (работодатели - профсоюзы - государство) с целью ограничить рост заработной платы. С работодателей следует взимать налог на средства, дополнительно потраченные на заработную плату, и направлять его на субсидирование занятости. |