|

|

ОиФ. 1. Виды оснований

1. Виды оснований.

Основание – это грунтовый массив, расположенный непосредственно под сооружением и воспринимающий от него нагрузку. Различают два вида оснований: скальные и нескальные.

Скальные – прочность от 5 до 125 МПа, недеформируемые, но способны потерять прочность и устойчивость и затрещеневатость.

Нескальные грунты состоят из рыхлых горных пород, природный минерально – дисперсные (т.е. состоящие из отдельных частиц).

Раздробленность является причиной пористости грунтов. Независимо от степени пористости нескальные грунты всегда деформируемые, но в различной степени. Имеют слабые связи между частицами, либо эти связи отсутствуют. (Пылевато-глинистые, глинистые ….), низкая прочность на сжатие от 0,1 до 0,5 МПа.

Основания могут быть естественные и искусственные. ИГЭ1

Естественные – это основания, свойства которых не изменяются в процессе строительства и эксплуатации, тем или иным искусственным способом.

Искусственные основания – это основания, свойства которых тем или иным способом улучшаются в предпостроечный период или в процессе реконструкции.

Закрепление грунтов заключается в искусственном преобразовании строительных свойств грунтов в условиях их естественного залегания разнообразными физико-химическими методами. В процессе закрепления между частицами грунта возникают прочные структурные связи за счет инъецирования в грунт и последующего твердения определенных реагентов. Это обеспечивает увеличение прочности грунтов, снижение их сжимаемости, уменьшение водопроницаемости и чувствительности к изменению внешней среды, особенно влажности. Важным условием применимости инъекционных методов закрепления является достаточно высокая проницаемость грунтов.

Методы инъекционного закрепления грунтов, не сопровождаемые механическими, в особенности динамическими воздействиями, в основном применяют для усиления оснований сооружений, защиты существующих зданий и сооружений при строительстве новых, в том числе подземных, сооружений, создания противофильтрационных завес. Вследствие их высокой стоимости целесообразность применения методов закрепления грунтов на вновь осваиваемых строительных площадках должна обосновываться технико-экономическим расчетом.

6.Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов.

Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения , удельное сцепление с, модуль деформации грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов  и т.п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.). и т.п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.).

Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения, должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.

Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле

где  - нормативное значение данной характеристики; - нормативное значение данной характеристики;  - коэффициент надежности по грунту. - коэффициент надежности по грунту.

Коэффициент надежности по грунту  при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов  , а также плотности грунта ) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности . Для прочих характеристик грунта допускается принимать , а также плотности грунта ) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности . Для прочих характеристик грунта допускается принимать  = 1. = 1.

Доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов принимается при расчетах оснований по несущей способности = 0,95, по деформациям = 0,85.

Доверительная вероятность для расчета оснований опор мостов и труб под насыпями принимается согласно указаниям п. 12.4. При соответствующем обосновании для зданий и сооружений I класса допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, но не выше 0,99.

Расчетные значения характеристик грунтов с, и для расчетов по несущей способности обозначаются  , I и , I и  , а по деформациям , а по деформациям  , ,  и и  . .

Количество определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и класса здания или сооружения и указываться в программе исследований.

Количество одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента должно быть не менее шести. При определении модуля деформации по результатам испытаний грунтов в полевых условиях штампом допускается ограничиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от среднего не более чем на 25%).

Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам.

16.Виды деформаций сооружений.

Постоянное давление массы сооружения приводит к уплотнению грунта под фундаментом и вблиз него и вертикальному смещению, или осадке, сооружения. Кроме давления массы сооружения осадка может происходить от изменения уровня грунтовых вод, карстовых, оползневых и сейсмических явлений, от работы тяжелых механизмов и т. д. При уплотнении пористых и рыхлых грунтов происходит быстрая по времени деформация, называемая просадкой.

Если грунты под фундаментом сооружения сжимаются неодинаково нагрузка на грунт различная, то осадка является неравномерной и приводит горизонтальным смещениям, сдвигам, перекосам, прогибам, в результате появляются трещины и даже разломы.

Смещение сооружений в горизонтальной плоскости может происход вследствие бокового давления грунта, воды, ветра и т. п. Высокие сооруже башенного типа (телебашни, дымовые трубы и т. п.) из-за неравномерно нагрева солнцем, давления ветра и по другим причинам испытывают кручение и изгиб.

Для определения деформаций в характерных точках сооружения устанавливают марки и путем геодезических измерений находят изменение их пространственного положения за выбранный промежуток времени, при этом первый цикл геодезических наблюдений принимают за начальный.

Из-за неоднородности грунтов в пределах пятна застройки и различных нагрузок на отдельные фундаменты сооружения обычно возникают неравномерные деформации основания, вызывающие также неравномерные деформации в конструкциях сооружения. Различают следующие характерные формы совместных деформаций сооружения и основания. Абсолютная осадка основания отдельного фундамента определяемая как среднее вертикальное перемещение подошвы фундаментов. Зная величины а для различных фундаментов, можно оценить неравномерность деформаций основания и конструкции сооружения.

Средняя осадка основания сооружения:

Относительная неравномерность осадок двух фундаментов ΔS/L, где S=st-si+1 разность абсолютных осадок соседних фундаментов, L — расстояние между осями этих фундаментов, которая является важнейшей характеристикой для оценки дополнительных усилий, возникающих в конструкциях при неравномерной деформации оснований.

Крен фундамента (сооружения), определяемый как отношение разности осадок крайних точек подошвы фундамента к расстоянию между ними [ I=(S2-S1)/L на рис. Кроме учета дополнительных усилий в конструкциях при возникновении крена отдельных фундаментов знание этой величины важно для оценки возможного нарушения технологического процесса в проектируемом сооружении.

Относительный прогиб или выгиб сооружения рис.— это отношение стрелы прогиба или выгиба/к длине однозначно изгибаемого участка сооружения:

f/L=(2S2-S1-S3)/(2L),

где S1 и S3 и — осадка концов рассматриваемого участка сооружения;

S2 — наибольшая (прогиб) или наименьшая (выгиб) осадка на том же участке; L — расстояние между осями фундаментов, для которых определены осадки S1 и S3 Для случая выгиба рис. в формуле следует принимать: S2=S4 S1=S3 S3=S5 Зная относительный прогиб (выгиб) сооружения или отдельных его участков, можно определить кривизну изгибаемого участка — величину, обратную радиусу искривления. Этот показатель используется при разработке типовых проектов зданий и сооружений и позволяет устанавливать для них значения предельных деформаций оснований по условиям прочности и трещиностойкости конструкций.

Относительный угол закручивания сооружения в характеризует пространственную работу сооружения и позволяет установить дополнительные усилия не только в несущих конструкциях, но и в перекрытиях. Закручивание сооружения возникает при неравномерных осадках по его торцам, имеющих разное направление. Тогда в соответствии с обозначениями на рис.

Горизонтальное перемещение фундамента или сооружения в целом определяется в соответствии со схемой на рис при действии горизонтальных составляющих нагрузок. Часто массивные сооружения при этом испытывают и деформации крена.

15.Причины возникновения деформаций оснований.

Деформация основания в зависимости от причин возникновения подразделяются на два вида:

первый - деформации от внешней нагрузки на основание (осадки, просадки, горизонтальные перемещения);

второй - деформации, не связанные с внешней нагрузкой на основание и проявляющиеся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений поверхности основания (оседания, просадки грунтов от собственного веса, подъемы и т.п.).

Деформации оснований могут вызываться различными причинами, так следующие виды деформаций вызываются следующими причинами:

Осадки — деформации, происходящие в результате уплотнения грунтов основания под воздействием внешних нагрузок, включая действующие вблизи сооружения, и собственного веса грунтов основания. Осадки развиваются без коренного изменения структуры грунтов.

Просадки — деформации, происходящие в результате уплотнения и коренного изменения структуры грунтов основания под воздействием как внешних нагрузок и собственного веса грунтов, так и проявления дополнительных факторов (замачивания просадочных грунтов, оттаивания ледовых прослоек в мерзлых грунтах и т. п.).

Подъем или усадка поверхности основания — деформации, связанные с изменением объема некоторых видов грунтов при физических и химических воздействиях (морозное пучение при промерзании, набухание при увеличении влажности и т. д., усадка при уменьшении влажности грунтов и т. п).

Оседание — деформации земной поверхности, вызываемые подземными работами (разработка полезных ископаемых, некачественное возведение подземных сооружений и т. п.), а также резким изменением гидрогеологических условий территории (понижение Уровня подземных вод, карстово-суффозионные процессы и т. п.).

Горизонтальные перемещения — деформации, вызываемые действием горизонтальных нагрузок и составляющих общей нагрузки (подпорные стенки, фундаменты распорных систем и т. п.), а также связанные с большими вертикальными перемещениями поверхности при оседаниях, просадках и т. п.

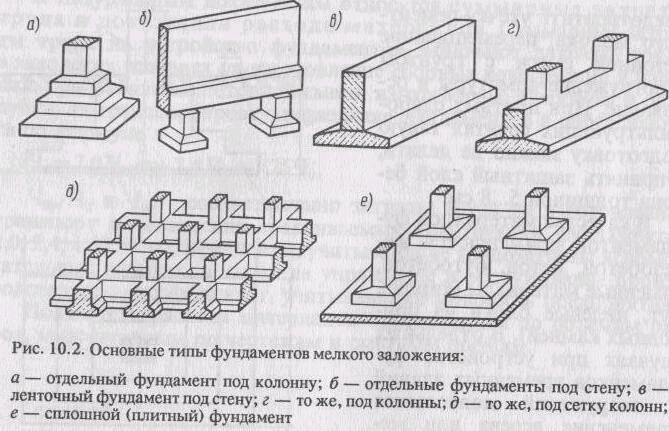

25.Конструкция фундаментов мелкого заложения: столбчатые, ленточные…

Конструкции на упругом основании. К ним относятся: сплошные или ребристые фундаментные плиты, балочные ленточные ф-ты (под ряды колонн), перекрестные ленты (под сетку колонн), массивные фундаменты под здания и сооружения с приподнятым центром тяжести), часть фундаментов в вытрамбованных котлованах.

Стеновые ленточные ф-ты устраиваются под несущие конструкции бескаркасных з-ний. Длина ленточных ф-тов обусловлена длиной стены. Поэтому ширину подошвы можно развивать только в поперчном направлении. Эти ф-ты применяются из-за необходимости к\устройства подвала или техподполья.

Столбчатые ф-ты устраиваются под колонны каркасных зданий и совместно с ф-ными балка под несущие и самонесущие стены. Для уыеличения жесткости (выравнивания давления под подошвой) столбчатые ф-ты можно развивать как по длине,так и по ширине. Но они не увеличивают жесткость с-ния. Применяются только тогда, когда обеспечена требуемая неравномерность деф-ций оснований.

Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.

В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.

Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

К-ции на упругом основании. Сплошные или ребристые ф-ты плиты размещают под всем с-нием и они работают как изгибаемые эл-ты в 2х направлениях. Имеют армирование в верхних и нижних зонах для повышения их жесткости. Иногда проектируют в виде сплошной монолитной ф-ной плиты жестко соединеной с монолитными фундаментными стенами и перекрытые монолитной плитой.Сплошные монолитные ф-ты уменьшают неравномерность осадок в 2х направлениях. Иногда они применяются из-за необходимости устройства гидроизоляции подвальных помещений.

Ленточные балочные ф-ты воспринимают нагрузку от рядов колонн. Обладают достаточно большой жесткостью в обоих направлениях. Эти фундаменты в 2х направлениях – перекрестные. Эти ф-ты устраиваются с целью уменьшения неравномерности осадок рядов колонн, а перекрестные ленты позволяют выравнять осадки з-ния в целом. Кроме того ленточные ф-ты можно развивать в поперечном направлении для уменьшения реактивного давления под подошвой ф-та.

Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

а, б – столбчатый, в,г – ленточный, д – перекрестно ленточный, е – плитный.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Целесообразно его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или два этажа.

32. Подбор площади подошвы центрально нагруженного ленточного фундамента.

.

Определяем требуемую площадь подошвы фундамента:

где  - суммарная расчетная нагрузка на фундамент по II п.с. - суммарная расчетная нагрузка на фундамент по II п.с.

-значение расчетного сопротивления грунта, -значение расчетного сопротивления грунта,

усредненное значение удельного веса материала фундамента и грунта на его уступах, усредненное значение удельного веса материала фундамента и грунта на его уступах,

глубина заложения фундамента. глубина заложения фундамента.

Определяем требуемые размеры подошвы фундамента:

Уточняем размеры фундамента:

Находим значение расчетного сопротивления грунтов основания:

где  - коэффициенты условий работы грунтового основания и здания во взаимодействии с основанием. - коэффициенты условий работы грунтового основания и здания во взаимодействии с основанием.

- коэффициент надежности. - коэффициент надежности.

- коэффициенты, принимаемые в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения - коэффициенты, принимаемые в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения  грунта, находящегося непосредственно под подошвой фундамента; грунта, находящегося непосредственно под подошвой фундамента;

- коэффициент, при - коэффициент, при  ; ;

- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента;

кН/м3- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента; кН/м3- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента;

СII , кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d, м - глубина заложения подошвы фундамента бесподвальных зданий от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола.

Определяем среднее давление, действующее под подошвой фундамента:

Проверяем условие

Среднее давление под подошвой фундамента должно быть меньше или равно расчётному сопротивлению грунтов основания. Если условие не выполняется, то увеличиваем размеры подошвы фундамента на один или несколько модульных размеров и возвращаемся, уточняем глубину заложения и повторяем расчёт, если условие выполняется, то проверяем

экономичность принятого решения:

Условие выполняется, принимаем размер. Если условие не выполняется, то уменьшаем ширину подошвы фундамента на один или несколько модульных размеров и повторяем расчёт. Условие прочности самое главное.

37. Аналитический метод расчёта несущей способности оснований на …..фундаментов с горизонтальной подошвой при действии внецентренной наклонной нагрузки.

Вертикальную составляющую силы предельного сопротивления  основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле (16), если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента интенсивность большей из них не превышает 0,5R ( R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии с пп.2.41.-2.48): основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле (16), если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента интенсивность большей из них не превышает 0,5R ( R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии с пп.2.41.-2.48):

(16) (16)

где  и и  - обозначения те же, что в формуле (12), причем символом b обозначена сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости основания; - обозначения те же, что в формуле (12), причем символом b обозначена сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости основания;

|

, ,  , ,  - безразмерные коэффициенты несущей способности, определяемые по табл.7 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта I и угла наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки на основание F в уровне подошвы фундамента; - безразмерные коэффициенты несущей способности, определяемые по табл.7 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта I и угла наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки на основание F в уровне подошвы фундамента;

|

и и  - расчетные значения удельного веса грунтов, кН/м3 (тс/м3 ), находящихся в пределах возможной призмы выпирания соответственно ниже и выше подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяются с учетом взвешивающего действия воды); - расчетные значения удельного веса грунтов, кН/м3 (тс/м3 ), находящихся в пределах возможной призмы выпирания соответственно ниже и выше подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяются с учетом взвешивающего действия воды);

|

- расчетное значение удельного сцепления грунта, кПа (тс/м2 ); - расчетное значение удельного сцепления грунта, кПа (тс/м2 );

|

d- глубина заложения фундамента, м (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента принимается значение d, соответствующее наименьшей пригрузке, например, со стороны подвала);

|

, ,  , ,  - коэффициенты формы фундамента, определяемые по формулам: - коэффициенты формы фундамента, определяемые по формулам:

| | |

|

|

Скачать 9.63 Mb.

Скачать 9.63 Mb.