интерпретация данных валового состава_Задание 2. 2. 16 Способы выражения элементного состава почвы

Скачать 256 Kb. Скачать 256 Kb.

|

|

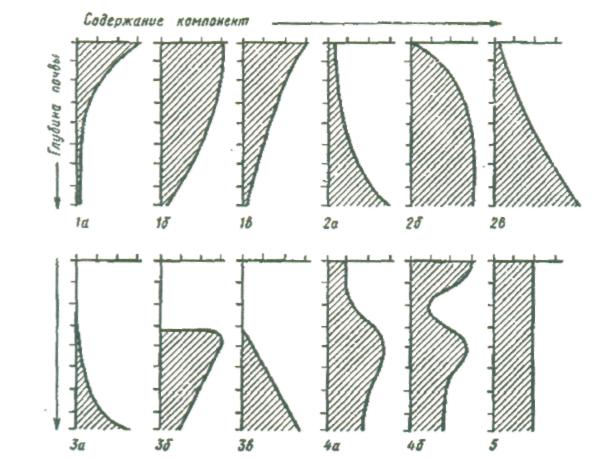

2.17 Эколого-генетическая оценка валового состава почв В целом химический состав наследуется от материнской породы, которая в процессе почвообразования преобразуется, обогащается химическими элементами органического вещества (С, О, Н, N, Р и др.), а также минеральными элементами-биофилами, поэтому особой спецификой состава отличаются верхние гумусовые горизонты. В ходе почвообразовательного процесса соотношение элементов либо остается постоянным, либо закономерно изменяется. Анализ соотношения концентраций пар элементов позволяет получить новую информацию о свойствах почв и протекающих в них процессах. В процессе почвообразования происходят весьма существенные преобразования химического состава исходных почвообразующих пород, связанные с целой серией почвенных процессов и антропогенного воздействия: • переход химических элементов из одних соединений в другие в связи с трансформацией первичных минералов во вторичные; • вынос химических элементов с почвенными растворами за пределы профиля почвы и коры выветривания при постоянном промывании почвы атмосферными осадками; • перераспределение химических элементов между генетическими горизонтами в процессах элювиально-иллювиальной дифференциации почвенного профиля; • накопление химических элементов за счет притока их с грунтовыми водами при образовании засоленных почв; • антропогенное загрязнение почв при поступлении элементов из атмосферы с осадками и импульверизацией; • антропогенное загрязнение почв при использовании ядохимикатов и минеральных удобрений. Эколого-генетическая оценка валового состава почв проводится по следующим показателям. 1. Мольные отношения элементов. В почвоведении используют вычисление отношений пар: С : N, C : Н, С : О, Si02 : Аl2О3, Si02 : Fe2О3. По отношению C : Н можно сделать заключение о типе строения органических веществ; отношение С: N характеризует обогащенность гумуса азотом и позволяет судить об особенностях гумусообразования. Величина Si02 : Аl2О3 характерна для различных типов глинистых минералов и может быть использована как дополнительный диагностический признак при определении минералогического состава. Отношения Si02 : Аl2О3 или Si02 : Fe2О3 используют для определения кор выветривания и почв на типы по их химическому составу. Эти отношения вычисляют как мольные (молекулярные) величины: содержание элементов в % разделить на их атомные массы. Оценка типа выветривания (преобразование химического состава почвы и коры выветривания) проводится по результатам анализа содержания основных компонентов почвенной массы: SiO2, А12Оэ и Fe203. Сумму А1203 + Fe203 называют полуторными окислами и обозначают R2O3 . При вычислении отношения Si02 : R2О3 сначала находят сумму молей А12Оэ + Fe2О3, которая равна: А12Оэ /102 + Fe203 /160. Затем на эту сумму делят число молей SiO2. Почвы и коры выветривания по соотношению содержания Si02 и R203 классифицируются по С. В. Зонну как: • аллитные (Al-lito) (Si02 : R203 < 2,5) с подразделением на собственно аллитные (А1203 резко преобладает над Fe203), ферраллитные (А12О3 преобладает над Fe203) и ферритные (Fe203 преобладает над SiO2, и А1203 во всей массе коры); • сиаллитные (Si02: R203 > 2,5) с подразделением на сиаллитные и феррсиаллитные, для которых характерно суженное отношение Si02 : Fe203. Анализ мольных отношений показывает, какие элементы накапливаются в породе в результате выветривания. Аллитные (ферраллитные) почвы типичны для влажных тропиков и субтропиков, где наблюдается в процессах выветривания и почвообразования интенсивное разрушение первичных и вторичных силикатов и алюмосиликатов со столь же интенсивным выносом Si02 и накоплением А1203 и Fe203 в почвенной массе. Сиаллитные почвы характерны для умеренных широт, где в значительной степени может преобладать миграция соединений алюминия и железа при относительной стабильности Si02. Для оценки потери и накопления щелочных и щелочно-земельных элементов в продуктах выветривания вычисляют мольные отношения: (Na2О+К2О) : А1203; (СаО+MgO) : А1203 или (Na2О+К2О+СаО+MgO) : А1203. Способ вычисления аналогичен изложенному выше. При использовании элементного состава как дополнительного признака для идентификации глинистых минералов также необходимо вычисление мольных отношений элементов или их оксидов. Каолинит характеризуется мольным отношением Si : А1= 1:1, или SiO2 : А1203 = 2; такое же отношение Si : А1 в мусковите. В минералах группы монтмориллонита отношение Si02: R203 повышенно до 4. 2. Дифференциация профиля почвы по валовому составу. Профиль почвы дифференцируется на генетические горизонты в процессе развития (приложение 3). Генетические горизонты конкретной почвы, несмотря на уровень различия в свойствах, составляют единое целое, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для оценки уровня дифференциации почвенного профиля применяются отношения SiOz : А1203, Si02 : Fe203, Si02 : R203. Эти отношения позволяют судить о контрастности валового состава почвенного профиля и о перемещении соединений А1 и Fe в генетических горизонтах. Расчеты ведутся относительно кремнезема, как устойчивого к миграции оксида и имеющего тенденцию в связи с этим слабого количественного изменения в сравнении с материнской породой. За 1,00 принимаются молярные отношения в горизонте С, а в генетических горизонтах рассчитывается величина ЕАR для какого-либо элемента R (или его оксида) по формуле: ЕАR = (Si02: R203 породы) /(Si02: R203 горизонта), или ЕАR= R1S0 / R0S1 , где R1 – содержание элемента (его оксида) в изучаемом горизонте; R0 – содержание элемента (его оксида) в неизменной почвообразующей породе; S1 – содержание стабильного элемента (его оксида) не мигрирующего по почвенному профилю в изучаемом горизонте; S0 – содержание стабильного элемента (его оксида) не мигрирующего по почвенному профилю в почвообразующей породе. Содержание элемента (оксида) можно выражать в любой удобной форме, так как пересчетные коэффициенты оксида на элемент, процента на моли и т.п. входят и в числитель, и в знаменатель, не влияя на величину коэффициента ЕАR. Обобщенные данные приведены в таблице 18. 3. Коэффициенты дифференциации генетических горизонтов почвенного профиля. При интерпретации данных валового состава следует различать относительное увеличение или уменьшение и абсолютное увеличение или уменьшение массы веществ в объеме горизонтов в сравнении с таким же объемом материнской породы. Часто употребляемые термины «накопление» «вынос» не всегда правильно отражают сущность явлений. Они приемлемы для почв с элювиальными и иллювиальными процессами, но не могут быть применены к почвам, не дифференцированным по валовому составу. Увеличение массы вещества или ее уменьшение в горизонте в этих случаях обусловливается изменениями физического состояния почвенной массы (плотность, порозность, структурность). Относительные величины определяются валовым составом, выраженным в процентах по отношению к весу почвы. Здесь валовой состав отражает процентное отношение компонентов безотносительно к увеличению или уменьшению общей массы в горизонтах почвенного профиля. Абсолютное увеличение или уменьшение по отношению к исходной материнской породе может быть выражено количеством компонента в единице объема почвы. Для этого используются пересчеты весовых процентов валового состава в количество компонента в кг/м2, г/дм3 в объеме генетических горизонтов и др. Очень часто абсолютные и относительные величины не совпадают. Например, в элювиальных горизонтах лесных почв происходит относительное накопление Si02 при абсолютном его выносе, а в горизонтах В – относительное накопление А1203 и Fe203 при абсолютном его элювиировании. Следовательно, одностороннее рассмотрение валового состава может ввести исследователя в заблуждение в отношении действительного характера явлений. Таблица 18 Коэффициент элювиально-иллювиальной миграции А1203 и Fe,03 (R203) в генетических горизонтах почв в сравнении с материнской породой (отношение Si02: R203 в породе к Si02: R203 в горизонте) (Вальков В.Ф. и др., 2004)

Для суждения о степени контрастности почвенного профиля по данным содержания компонента в процентах и в единице объема рассчитывают коэффициенты дифференциации (Методика Почвенного института им. В.В. Докучаева): S = К в гор. В / К в гор. А, где S - коэффициент дифференциации; К в гор. В - количество компонентов в горизонте В, % или г/дм3; К в гор. А- количество компонента в наиболее элювиальном горизонте, % или г/дм3. Коэффициенты дифференциации позволяют количественно оценивать контрастность горизонтов почвенного профиля, возникшую вследствие элювиально-иллювиальных явлений, текстурного оглинивания, дернового процесса и др. Относительное сравнение содержания веществ или элементов в генетических горизонтах почвы по сравнению с материнской породой стало типичным для исследований не только валового состава, но и других компонентов почвы. 4. Балансовые расчеты. Для установления абсолютных величин уменьшения или увеличения массы отдельных компонентов валового состава, а также ила по генетическим горизонтам и в полном профиле используются балансовые расчеты. Метод основывается на принципах, разработанных Кундлером. Предполагается, что подпочва является исходной материнской породой, которая претерпевает изменения в процессе почвообразования. Генетические горизонты почвенного профиля сравниваются по абсолютному содержанию веществ со слоем почвообразующей породы такой же мощности: ±Б = (10 • h • d • Kr)-(10 • h • d0 • K0), где ±Б – уменьшение или увеличение массы компонента в горизонте, г/м2; h - мощность горизонта, дм; d - плотность горизонта; d0 - плотность почвообразующей породы; Кг - содержание компонента в горизонте, % от веса; К0 - содержание компонента в почвообразующей породе, % от веса. Уменьшение массы веществ может происходить за счет оструктуривания горизонтов в процессе почвообразования, что типично для черноземов, каштановых и других почв и связано с развитием дернового процесса. Уменьшается масса также в результате явлений элювиирования. Увеличение же массы происходит вследствие слитогенеза или иллювиирования. Возможно и совокупное действие этих явлений. Балансовые расчеты позволяют оценивать увеличение или уменьшение массы в генетических горизонтах и профиле как отдельных компонентов, так и суммы веществ в целом: ±Vm = ΣSi02, R203, CaO, MgO / hd, где ±Vm - изменение массы горизонта, % от массы материнской породы; Σ Si02, R20,, CaO, MgO – сумма уменьшения или увеличения массы отдельных компонентов, кг/м2; h - мощность горизонта, дм; d - объемный вес материнской породы. Изучение различных типов профилей показывает резкое несходство уменьшения и увеличения массы горизонтов одной и той же почвы. Верхние перегнойно-аккумулятивные структурные и элювиальные горизонты всегда в процессе почвообразования уменьшают массу. Уменьшение массы может быть: слабое - до 10% от массы материнской породы; сильное - на 20-30%; очень сильное уменьшение массы – более чем на 30 % - может наблюдаться в элювиальных горизонтах подзолов, псевдоподзолов, солонцов и солодей, образовавшихся на тяжелых плотных глинах. Иллювиальные, текстурные и переходные горизонты В различных почв характеризуются или уменьшением или увеличением массы. Уменьшение массы всегда выражено значительно слабее, чем в верхних горизонтах. Степень же увеличения массы никогда не является обратно пропорциональной ее уменьшению, а значительно отстает от этого уменьшения. 5.Тип профиля по распределению вещества в почвенном профиле (Розанов Б.Г., 2004). 1. Аккумулятивный тип характеризует профили с максимальным накоплением веществ (например, гумуса) с поверхности при постепенном падении их содержания с глубиной. Генетически такая аккумуляция может быть как за счет поверхностного поступления вещества (гумуса), так и за счет их приноса грунтовыми водами (соли); морфологически же такие профили будут однотипными. В пределах этого типа можно выделить три подтипа: 1а – регрессивно-аккумулятивный (резкое падение содержания вещества с глубиной, как, например, гумуса в лесных почвах); 16 – прогрессивно-аккумулятивный (выпуклый характер кривой распределения); 1в – равномерно-аккумулятивный (постепенное равномерное снижение содержания с глубиной). 2. Элювиальный тип характеризует профили, где большое значение имеет процесс разрушения и выноса веществ за пределы профиля. Такие профили сравнительно редки, но они существуют в природе. По характеру кривой распределения также можно выделить три подтипа: 2а – регрессивно-элювиальный (вогнутая кривая), 26 – прогрессивно-элювиальный (выпуклая кривая); 2в – равномерно-элювиальный. Такие профили особенно часто образуются в отношении карбонатов или водно-растворимых солей.  Рис. 2. Типы распределения веществ в почвенном профиле: 1а – регрессивно-аккумулятивный; 16 – прогрессивно-аккумулятивный; 1в – равномерно-аккумулятивный; 2а – регрессивно-элювиальный; 26 – прогрессивно-элювиальный; 2в – равномерно-элювиальный; 3а – регрессивно-грунтово-аккумулятивный; 36 – прогрессивно-грунтово-аккумулятивный; Зв – равномерно-грунтово-аккумулятивный; 4а – элювиально-иллювиальный; 46 – аккумулятивно-элювиально-иллювиальный; 5 – недифференцированный 3. Грунтово-аккумулятивный тип характеризует гидроморфные или палеогидроморфные почвы (Ковда В.А., 1973). В зависимости от стадии процесса и интенсивности накопления веществ, например, вторичного засоления орошаемых почв, выделяются три подтипа также по характеру кривых распределения: За – рег-рессивно-грунтово-аккумулятивный (вогнутая кривая); 36 – прогрессивно-грунтово-аккумулятивный (выпуклая кривая); Зв – равномерно-грунтово-акку-мулятивный. Генетически такой тип профиля всегда связан с грунтовыми водами и перемещением веществ вверх по профилю. Практически этот тип профильного распределения не всегда легко отличить от элювиального (за исключением, может быть, четко выделяемого подтипа 36). Требуется специальное генетическое исследование с привлечением комплекса подходов и методов, чтобы сказать однозначно, к какому типу относится тот или иной профиль. Если в отношении водно-растворимых солей это более или менее легко можно сделать, имея солевой профиль почвы, то в отношении карбонатов, гипса, полуторных окислов имеются значительные трудности в интерпретации. 4.Элювиально-иллювиальный тип встречается наиболее часто в почвах, характеризующихся наличием выноса веществ с поверхности вниз. При этом вещества, выносимые сверху, осаждаются в пределах почвенного профиля, образуя иллювиальный горизонт. Характерным примером может служить профиль подзолистых почв. В некоторых случаях может иметь место усложнение такого профиля поверхностной аккумуляцией веществ и тогда образуется аккумулятивно-элювиально-иллювиальный профиль подтипа 46. Примером такого профиля может служить бурозем, сформировавшийся из подзолистой почвы при смене хвойного леса широколиственным. 5. Недифференцированный тип характеризует равномерное распределение веществ во всем почвенном профиле (например, R203 в профиле типичного чернозема). Описанные 12 типов распределения веществ в почвенном профиле достаточно полно отражают все встречающиеся в природе случаи, важные для детального генетического анализа почв и почвенного покрова. Часто в одной и той же почве могут сочетаться разные типы профилей распределения. Например, в дерново-подзолистой почве имеет место сочетание аккумулятивного профиля гумуса, элювиально-иллювиального профиля глины и полуторных окислов и элювиального профиля натрия и калия. Все эти сочетания дают разнообразие генетических типов профилей почв. Сочетание различных типов строения профилей (по соотношению генетических горизонтов) и типов распределения веществ в профиле дает группу генетических типов почвенных профилей, включающую все разнообразие типов почв (приложение 3). Группа генетических типов профилей включает следующие представители, характеризующие главные особенности строения почвенного профиля: а) недифференцированный (примитивный) профиль характеризует первые стадии почвообразования, когда возраст почвы еще слишком небольшой для формирования полностью дифференцированного на генетические горизонты профиля, либо почвы на крайне бедных выветриваемыми минералами породах (на кварцевых песках, например). Обычно такой профиль имеет строение (А) С или АС, либо имеет зачатки иных почвенных горизонтов, лишь с трудом отличаемые от почвообразующей породы; б) изогумусовый профиль – профиль почв, имеющих сильно выраженную дифференциацию по гумусу (и, возможно, по легкорастворимым солям, гипсу, карбонатам), но не имеющих дифференциации по более стабильным компонентам (глина, R203, первичные минералы); содержание гумуса максимальное с поверхности и постепенно уменьшается с глубиной; в) метаморфический профиль – профиль почв, слабо или сильно дифференцированных по глине и характеризующихся процессом оглинения in situ во всем профиле или в какой-то его части без перемещения продуктов выветривания (Si02, R203, глина) по профилю. г) элювиально-иллювиально-дифференцированный профиль – профиль почв с четко выраженными элювиальным и соответствующим ему иллювиальным горизонтами. д) гидрогенно-дифференцированный профиль – профиль почв, сформировавшихся в условиях современного или древнего гидроморфизма (палеогидро-морфные почвы) и характеризующихся гидрогенной аккумуляцией веществ в какой-то части. е) криогенно-дифференцированный профиль – профиль почв, фактором дифференциации которых служит присутствующая на небольшой глубине постоянная льдистая мерзлота. Данные валового состава в различной интерпретации позволяют определить характер и направление дифференциации почвенных профилей, их изменение в сравнении с материнской породой по преобладающим компонентам состава почв, по Si02, R2O3 и др. | ||||||||||||||||||