|

|

План-конспект РХБЗ №33.3 2017. 33. 3 Первая помощь при ранениях|

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника части

(по проведению АСР - начальник службы тушения пожаров и проведения АСР ФГКУ «СПСЧ ФПС по Омской области»

майор внутренней службы

_______________ И.Л. Минин

« ____ » _____________ 2017 г.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й П Л А Н

проведения занятий по специализации

с личным составом службы радиационной и химической защиты

Тема: № 33.3 «Первая помощь при ранениях».

Вид занятия: Практическое.

Отведенное время: 1 часа.

Цель занятия: ознакомить личный состав с правилами наложения повязок.

1. Литература, используемая при проведении занятия:

1. Медицина катастроф - Москва, 2002 под редакцией И.И. Сахно.

2. Анатомия человека: учебное пособие– Ростов н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006 г. Николаев В.Г. и др.

3. Основы первой медицинской помощи, 2005 г. Трушкин А.Г.

Развернутый план занятия:

№ п/п

|

Учебные вопросы (включая контроль занятий)

|

Время (мин)

|

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в том числе технические средства обучения) учебного вопроса.

|

1

|

2

|

3

|

4

|

1

|

Основные виды повязок и правила их наложения

|

20

|

Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или иного воздействия называются ранами, открытыми повреждениями. Различают поверхностные и глубокие раны. Раны могут сопровождаться также внутренним кровотечением в брюшную полость, полость черепа и т. д. Глубокие раны, при которых повреждаются внутренние оболочки полостей (брюшной, грудной, черепа, суставов), называются проникающими. Остальные виды ран независимо от их глубины называются непроникающими. Все раны, кроме ран, наносимых стерильным инструментом во время операции, следует считать инфицированными. Классификация ран. В зависимости от вида оружия и от формы ранящего предмета раны бывают колотые, резаные, рубленые, ушибленные, рваные, размозженные, укушенные, отравленные и огнестрельные. Колотые раны наносят штыком, ножом, шилом, гвоздем и другими предметами. Для такой раны характерно небольшое раневое отверстие в коже, повреждение тканей, в том числе и внутренних органов, на значительную глубину. Поэтому эти ранения требуют особенно тщательного обследования пострадавшего для уточнения характера и степени травмы. Резаные раны наносят холодным оружием или предметами с острыми краями, например стеклом, лезвием бритвы. Для таких ран характерны ровные края, которые обычно зияют и сильно кровоточат. Боль выражена относительно слабо. Резаные раны заживают наиболее быстро. Рубленые раны наносят топором, шашкой и т. п. Они сходны с резаными, но более глубокие и могут сопровождаться повреждением костей и ушибом окружающих тканей, что снижает их сопротивляемость инфекции и способность к заживлению. Рваные раны наблюдаются при повреждении тканей крупными предметами с острыми краями, при попадании пострадавшего под колеса транспорта и т.д. У рваных ран неровные края, окружающие ткани, как правило, сильно повреждены, кровотечение сравнительно небольшое, болевые ощущения выражены. Ушибленные раны сходны с рваными. Они возникают при сильном ударе тупыми предметами, при обвалах, воздействии ударной волны. При обширном повреждении тканей рваные или ушибленные раны называют размозженными. Рваные, ушибленные и размозженные раны опасны частым развитием раневой инфекции. В медицинской практике эти три разновидности ран обычно объединяют в категорию рвано-ушибленных ран, а более подробная их характеристика используется в случае проведения судебно-медицинского исследования. Укушенные раны наносятся зубами животных или человека. Течение этих ран чаще, чем других, осложняется развитием острой инфекции, попадающей из ротовой полости. Укушенные раны могут быть заражены вирусом бешенства. Отравленные раны характеризуются попаданием яда при применении отравляющих веществ, укусе змей, скорпионов и др. Огнестрельные раны возникают от действия пуль, осколков снарядов, дроби, картечи. Эти раны принято подразделять на пулевые и осколочные. Пулевые раны наносятся автоматными, винтовочными, пистолетными пулями; осколочные возникают от действия осколков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат, авиабомб, боеприпасов объемного взрыва и др. Пуля или осколок могут попасть в кости скелета, раздробить их на части, а осколки нанести дополнительные повреждения мягких тканей. При наличии входного и выходного отверстий ранение называют сквозным. Если же ранящий снаряд застревает в теле человека, в тканях, то происходит слепое ранение. Чаще такие ранения встречаются среди осколочных. Пуля или осколок могут повредить кожу и расположенные под ней ткани, не проникая в их глубину. В этом случае ранения называют касательными. Они обычно не имеют раневого канала и зияют. Если ранящий предмет при ранении проникает в какую-либо полость тела (например, в брюшную), ранение называют проникающим, когда такой предмет в полость тела не проникает – непроникающим. Проникающие ранения черепа, груди и живота, как правило, опасны для жизни. Когда у человека имеется одновременно несколько ран в пределах одной анатомической области, то такие ранения являются множественными. Если повреждается сразу несколько анатомических областей, то ранение называют сочетанным. В военно-полевой хирургии и хирургии повреждений выделяется семь областей человеческого тела: голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности. Если пострадавший получил травму, связанную с одновременным воздействием различных поражающих факторов (механического, термического, радиационного, химического) одного или нескольких видов оружия, то поражение является комбинированным. В современной войне комбинированные поражения будут занимать большой удельный вес в структуре санитарных потерь. Предполагается, что при этом будут преобладать радиационные поражения, часто ожоги в сочетании с механическими травмами и радиационными поражениями. Раны опасны кровотечением, развитием раневой инфекции, повреждением жизненно важных органов. Ранение оказывает существенное травмирующее влияние на организм в целом. В любой ране имеются погибающие ткани, крово- и лимфоизлияние. При заживлении раны происходит рассасывание мертвых клеток, крови, лимфы и вследствие защитных реакций происходит очищение раны. Продукты распада тканей приводят к интоксикации и вызывают общую реакцию всего организма.

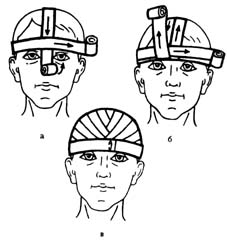

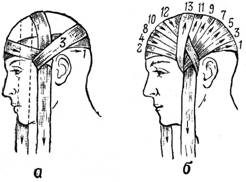

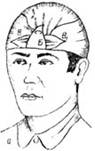

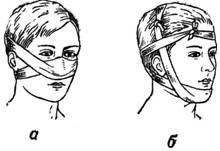

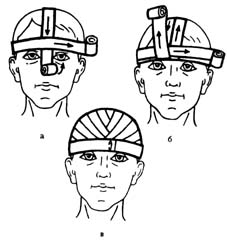

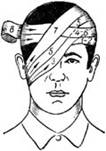

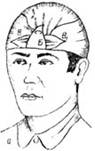

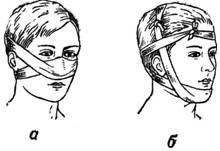

Повязки на голову и шею. Для наложения повязок на голову и шею используют бинт шириной – 10см. Круговая (циркулярная) повязка на голову. Применяется при небольших повреждениях в лобной, височной и затылочной областях. Круговые туры проходят через лобные бугры, над ушными раковинами и через затылочный бугор, что позволяет надежно удерживать повязку на голове. Конец бинта фиксируется узлом в области лба. Крестообразная повязка на голову. Повязка удобна при повреждениях задней поверхности шеи и затылочной области (рис. 1). Сначала накладывают закрепляющие круговые туры на голове. Затем ход бинта ведут косо вниз позади левого уха на заднюю поверхность шеи, по правой боковой поверхности шеи, переходят на шею спереди, ее боковую поверхность слева и косо поднимают ход бинта по задней поверхности шеи над правым ухом на лоб. Ходы бинта повторяют необходимое количество раз до полного закрытия перевязочного материала покрывающего рану. Повязку заканчивают круговыми турами вокруг головы.  Рис. 1.Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удерживать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают повязку с помощью двух бинтов (рис. 2). Первым бинтом выполняют два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы. Рис. 1.Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удерживать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают повязку с помощью двух бинтов (рис. 2). Первым бинтом выполняют два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы.  Рис. 2.Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с круговым ходом первого бинта в области лба. После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует перевязочный материал на волосистой части головы (рис. 3). Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью. Рис. 2.Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с круговым ходом первого бинта в области лба. После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует перевязочный материал на волосистой части головы (рис. 3). Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью.  Рис. 3. Повязка «чепец» Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного материала на ранах в теменной области и ранениях нижней челюсти (рис. 4). Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют вертикальные туры бинта. Рис. 3. Повязка «чепец» Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного материала на ранах в теменной области и ранениях нижней челюсти (рис. 4). Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют вертикальные туры бинта.  Рис. 4.Повязка уздечка В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рис. 5). Рис. 4.Повязка уздечка В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рис. 5).  Рис. 5.Повязка «уздечка» с захватом подбородка После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. Затем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят через подчелюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую поверхность шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры вокруг головы, после чего все туры бинта повторяют в описанной последовательности. При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот приоткрытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается палец, чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. Повязка на один глаз - монокулярная (рис. 6). Вначале накладывают горизонтальные закрепляющие туры вокруг головы. Затем в области затылка бинт ведут вниз под ухо и проводят косо вверх по щеке на пострадавший глаз. Третий ход (закрепляющий) делают вокруг головы. Четвертый и последующие ходы чередуют таким образом, чтобы один ход бинта шел под ухо на пораженный глаз, а следующий являлся закрепляющим. Бинтование заканчивают круговыми ходами на голове. Повязка на правый глаз бинтуется слева направо, на левый глаз - справа налево. Рис. 5.Повязка «уздечка» с захватом подбородка После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. Затем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят через подчелюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую поверхность шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры вокруг головы, после чего все туры бинта повторяют в описанной последовательности. При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот приоткрытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается палец, чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. Повязка на один глаз - монокулярная (рис. 6). Вначале накладывают горизонтальные закрепляющие туры вокруг головы. Затем в области затылка бинт ведут вниз под ухо и проводят косо вверх по щеке на пострадавший глаз. Третий ход (закрепляющий) делают вокруг головы. Четвертый и последующие ходы чередуют таким образом, чтобы один ход бинта шел под ухо на пораженный глаз, а следующий являлся закрепляющим. Бинтование заканчивают круговыми ходами на голове. Повязка на правый глаз бинтуется слева направо, на левый глаз - справа налево.

Рис. 6.Повязки на глаза:

а – монокулярная повязка на правый глаз; б – монокулярная повязка на левый глаз; в – бинокулярная повязка на оба глаза

Повязка на оба глаза - бинокулярная (рис. 6 в). Начинается круговыми закрепляющими турами вокруг головы, затем так же, как и при наложении повязки на правый глаз. После чего ход бинта ведут сверху вниз на левый глаз. Затем бинт направляют под левое ухо и по затылочной области под правое ухо, по правой щеке на правый глаз. Туры бинта смещаются книзу и к центру. С правого глаза ход бинта возвращается над левым ухом на затылочную область, проходит над правым ухом на лоб и снова переходит на левый глаз. Повязку заканчивают круговыми горизонтальными турами бинта через лоб и затылок.

Неаполитанская повязка на область уха. Ходы бинта соответствуют ходам при наложении повязки на глаз, но проходят выше глаза на стороне бинтуемого уха (рис. 7).

Рис.7.Неаполитанская повязка на область уха

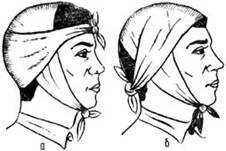

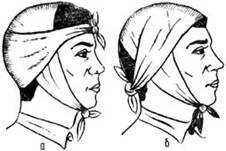

Косыночная повязка на голову. Основание косынки располагают в области затылка, верхушку спускают на лицо. Концы косынки связывают на лбу. Верхушку заворачивают над связанными концами кверху и укрепляют английской булавкой (рис. 8).

Рис. 8.Косыночная повязка на голову

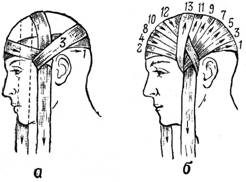

Пращевидная повязка. Пращевидные повязки головы позволяют удерживать перевязочный материал в области носа (рис. 9 а), верхней и нижней губы, подбородка (рис. 9 б), а также на ранах затылочной, теменной и лобной областей (рис. 10). Неразрезанной частью пращи закрывают асептический материал в области раны, а концы ее перекрещивают и связывают сзади (верхние - в области шеи, нижние - на затылке либо на темени).

Рис. 9. Пращевидная повязка: а – носа; б - подбородка

|

Рис. 10. Пращевидные повязки на голову: а –на затылочную область; б– на теменную область Рис. 10. Пращевидные повязки на голову: а –на затылочную область; б– на теменную область

|

Для удержания перевязочного материала на затылке пращу делают из широкой полосы марли или материи. Концы такой повязки пересекаются в височных областях. Их связывают на лбу и под нижней челюстью.

Таким же образом накладывают пращевидную повязку на теменную область и лоб. Концы повязки при этом завязывают на затылке и под нижней челюстью.

Повязка на шею. Накладывается круговым бинтованием. Для предупреждения ее соскальзывания вниз, круговые туры на шее комбинируют с турами крестообразной повязки на голове (рис. 11).

Рис. 11. Циркулярная повязка на шею, укрепленная крестообразными ходами на голове

|

2

|

Требования к повязкам, контроль за правильностью наложения повязок. Ожоговая повязка.

|

25

|

Ожоговая повязка

В ходе изучения учебных вопросов занятия предлагается наложение ожоговой повязки рассмотреть более детально. Далее рассматривается наложение ожоговой повязки, что этому предшествует и действия при задержке медицинской помощи. Ожоги, их классификация, определение площади, лечение и т.д., рассматривается при изучении соответствующей темы.

Лечение ожогов. Этапы медицинской эвакуации. 1 этап: первая помощь.

Чем раньше оказана первая помощь обожженным, тем реже у них отмечаются осложнения. Оказывающие помощь должны стараться избегать повреждений во время проведения спасательных мероприятий. Нужно надеть стерильные латексные перчатки и использовать другие приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.

Прекращение воздействия поражающего фактора. Как только станет возможным, с пострадавшего должна быть снята одежда, так как она имеет способность удерживать тепло даже при ожогах кипящей жидкостью или паром. Синтетические материалы, например нейлон, трогать не следует. Ожоги смолянистыми веществами необходимо охлаждать водой, но категорически запрещается трогать смолянистое вещество. В случае ожога при воздействии электрическим током необходимо убрать источник электрического тока от пострадавшего до оказания первой помощи. Уложить пострадавшего. Обожженную часть тела освобождают от одежды, обрезая ее вокруг, оставляя на месте лишь прилипшую к ожогу ткань. В случае химического ожога необходимо провести орошение поверхности ожога обильным количеством воды. При ожогах фтористоводородной (плавиковой) кислотой промывание раны следует проводить не менее 2—3 часов. Из правила немедленного промывания водой есть исключения. Критерием достаточности обмывания пораженного участка служит исчезновение запаха агрессивного вещества. При ожогах негашенной известью необходимо сначала сухим, механическим путем удалить остатки извести и только после этого приступать к длительному промыванию ожога, так как, негашенная известь при соединении с водой вызывает химическую реакцию с выделением тепла, что может привести к термическим ожогам. При соединении с водой воспламеняются также и алюминийорганические соединения (триэтилалюминий, дитэтилалюминийгидрид). То же, хотя и в несколько меньшей степени касается серной кислоты. Серную кислоту, перед промыванием, желательно просушить сухой тряпкой, т.к. при её соединении с водой выделяется тепло, способное усилить травму.

Возможно нейтрализовать остатки химического вещества на коже. Так, при ожогах кислотами нужно промыть поврежденный участок 2%-3% раствором питьевой соды, а при ожогах щелочами – слабым раствором лимонной кислоты.

Ожоги фосфором имеют также свои особенности. При попадании фосфора на поверхность тела происходит его самовозгорание на воздухе. Температура повышается до 1ООО-12ОО градусов. В результате происходит комбинированный термохимический ожог, который в значительной степени отягощается всасыванием в ткани окислов фосфора. Фосфор хорошо растворяется в жирах и может проникать в глубжележащие ткани. Ожоги фосфором почти всегда бывают глубокими. При оказании помощи обожженную часть тела лучше погрузить в воду и под водой удалить кусочки фосфора с помощью палочки, пинцета, ваты и пр. Можно смывать кусочки фосфора сильной струей воды. После обмывания обожженную поверхность обрабатывают 5% раствором сульфата меди (медного купороса). В результате реакции сульфата меди с фосфором образуется фосфид меди, соединение темного цвета, которое легко распознают и удаляют с раневой поверхности. Раствор сульфата меди можно наносить на пораженный участок, через несколько часов после промывания, с целью выявления небольших частиц фосфора в глубине тканей. Контакт тела с ипритом вызывает глубокие ожоги, так как, он является кожно-нарывным, протоплазматическим ядом, Поражение проявляется лишь через несколько часов в виде болезненной и зудящей эритемы, на месте которой позже появляются волдыри и отек. Процесс продолжается несколько дней, после чего образуются долго незаживающие язвы. Первая помощь заключается в промывании раны водой. В качестве антидота можно использовать гипохлорид кальция, простую кальцинированную известь или 2% раствор хлорамина. На пораженный участок накладывают повязку, смоченную 2% раствором бикарбоната натрия. Особенности имеются и при поражениях горящей жидкой смолой (гудроном), которая плотно прилипает к поверхности тела и становится трудноудалимой. В результате химический ожог часто сочетается с термическим. Следует отметить, что сама по себе смола практически не токсична, поэтому ее охлаждают, обрабатывают мазями на вазелиновой основе, минеральным маслом и постепенно удаляют, стараясь при этом минимально повреждать ткани. Добавление сорбитанта (полисорбата) ускоряет процесс устранения путем эмульсирующего действия. Влажный цемент содержит большое количество щелочей (окись кальция, гидроокиси Na, K, Ca) с высоким значением pH, обычно превышающим 12. Ожоги клинически могут проявляться через несколько часов. Об этом следует помнить и продолжать промывание пораженных участков тела, чтобы полностью смыть щелочь и произвести полное очищение.

Нейтрализующие вещества, рекомендуемые при некоторых видах химических ожогов.

Поражающий агент - средства нейтрализации:

Известь - Примочки с 20% раствором сахара.

Карболовая кислота - Повязки с глицерином или известковым молоком.

Хромовая кислота - Повязки с 5% раствором тиосульфата натрия.

Фтористоводородная (плавиковая) кислота - Повязки с 5% раствором углекислого алюминия или смесью глицерина и окиси магния.

Бороводородные соединения - Повязки с нашатырным спиртом или с триэтаноламином .

Окись селена - Повязки с 10% раствором тиосульфата натрия.

Алюминий-органические соединения - протирание пораженной поверхности бензином, керосином, спиртом (нельзя обмывать водой — возможно воспламенение!).

Белый фосфор - после механического удаления вещества и обмывания водой — повязки с 3—5% раствором медного купороса или 5% раствором перманганата калия.

Щелочи - 1% раствор уксусной кислоты, 0,5—3% раствор борной кислоты.

Фенол - 40—70% этиловый спирт.

Соединения хрома - 1% раствор гипосульфита.

При ожогах солями тяжелых металлов накладывают повязки с 5%-ным раствором сульфата меди.

Термические ожоги глаз. Химические ожоги глаз.Термические ожоги глаз обычно бывают легкой или средней степени тяжести, так как при воздействии повреждающего фактора происходит рефлекторное сжатие век. При таком поражении обычно больше страдают веки. Реже встречаются варианты тяжелых контактных ожогов — они возникают при ожоге паром, горячими жидкостями, при непосредственном попадании в глаз раскаленного металла, открытого пламени и др. Термические ожоги могут сопровождаться ранением или контузией глаза, внедрением в кожу век, конъюнктиву, роговицу частиц пороха или металла. Неотложная помощь начинается с быстрого охлаждения глаза холодной проточной водой и устранения повреждающего фактора (при его наличии) ватным тампоном, пинцетом, инъекционной иглой и др. Следует помнить, что при термических ожогах фосфором частицы данного вещества продолжают гореть в любом месте, даже под водой, поэтому их необходимо срочно удалить из конъюнкти-вального мешка механическим путем (например пинцетом), или вымыть струей воды. Кожа век и вокруг глаза обрабатывается 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого или смазывается 1% синтомици-новой эмульсией. При ожоге конъюнктивы и роговицы в глаза закапывают дезинфицирующий 30% р-р сульфацил-натрия или 0,5% р-р левомицетина, и закладывают одну из дезинфицирующих мазей: 30% сульфацил-натрия, 1% тетрациклина или хлортетрациклина, или 1% синтомициновую эмульсию. Стерильная повязка, желательно на оба глаза. Срочная госпитализация. При получении химического ожога глаз необходимо сразу же промыть их слабой струей воды. Промывание должно начаться как можно скорее. На поврежденный глаз не рекомендуется нажимать, поскольку это может привести к дополнительному раздражению глаз и затруднению промывания. При оставшихся частицах химического вещества их удаляют при помощи влажного тампона, пинцета или иглы, после капельной анестезией дикаином. После освобождения от химического вещества в конъюнктивальную полость вводят дезинфицирующие растворы и мази. Их применяют также как и при лечении термических ожогов глаз.

Оценивается степень и площадь ожога.

Охлаждение ожоговой поверхности. Активное охлаждение снижает температуру в месте ожога и предотвращает дальнейшее распространение ожога и способствует благоприятному течению ожогов в последующем. Однако этот метод эффективен, если охлаждение выполнено в течение первых 20 минут после ожога. Продолжительность орошения прохладной (15°C) проточной водой или погружения поражённого участка в прохладную воду должна составлять до 20 минут (подкожная температура на глубине 1 см приходит к норме при охлаждении через 20 сек, без охлаждения через 14 мин). Эта процедура также устраняет повреждающие агенты, уменьшает выраженность боли и может уменьшать отёк. Для охлаждения не следует использовать очень холодную или ледяную воду, так как выраженный спазм сосудов может вызвать увеличение ожога. Можно использовать снег, лёд в чистом целлофановом пакете или готовый криопакет, завёрнутый в стерильную салфетку. Охлаждение большой площади поверхности тела может привести к гипотермии, особенно у детей. Охлаждающие гели нередко используются в качестве средства первой помощи. Их применение способствует охлаждению зоны ожога и снижению болевых ощущений на начальных стадиях.

Назначение болеутоляющих средств. Возникновение болевых ощущений связано с раздражением нервных окончаний в месте ожога. Важным мероприятием в оказании помощи пострадавшему с ожогами тела является профилактика болевого шока, а именно обезболивание. С этой целью в первые минуты после получения ожогов оправдано применение наркотических анальгетиков, таких как промедол, морфин, трамал, омнопон. Охлаждение и обычная повязка способствуют уменьшению болевых ощущений. Если мероприятия первой помощи эффективны, то применение НПВС, например, ибупрофена, 1—2 г ацетилсалициловой кислоты внутрь, обычно бывает достаточным (любое жаропонижающее средство обладает обезболивающим эффектом). Например, раздавить 1-2 таблетки анальгина, засыпать под язык, залить порошок половиной ч л воды. Пить не давать 20 мин. Если есть возможность, то сразу после получения ожогов пострадавшему необходимо дать успокаивающее (настойка валерианы, седуксен).

Туалет ожоговой поверхности. Следует помнить, что ожог по существу стерилен, поэтому необходимо сохранить его стерильным. Ожоговую рану следует тщательно промыть водой, можно со слабым антисептическим раствором, например, разбавленным хлоргексидином. Кожа вокруг ожога обрабатывается антисептиком. Спорным остается вопрос о том, какую лечебную тактику применять в отношении пузырей. Пузыри образуются тканевой жидкостью, выпотевающей из расширенных сосудов кожи. Содержимое пузырей вскоре превращается в желеобразную массу. Кожица пузырей и тканевая жидкость защищают нижележащие ткани от повреждений и инфекций, поэтому пузыри ни в коем случае вскрывать нельзя. В асептических условиях большие пузыри, вероятно, следует вскрывать стерильными ножницами или с помощью иглы для подкожных инъекций, более мелкие пузыри трогать не следует. Но в «полевых» условиях (на месте ЧС) во избежание вторичного инфицирования раневых поверхностей, нельзя прокалывать пузыри, пытаться промывать раны. Смазывать пораженные участки мазями, маслами и жирами, красителями – это может затруднить последующую оценку степени ожога, возникающими впоследствии трудностями при туалете ран, могут осложнить течение посттравматического периода. К обожженной поверхности тела нельзя прикасаться руками, пытаться снимать прилипшие к телу остатки сгоревшей одежды (можно лишь осторожно срезать их края ножницами). При ожоге пальцев рук или ног снимите украшения и с помощью сухой стерильной ткани не давайте пораженному пальцу соприкасаться со здоровым. Не позволяйте обрабатывать ожоги мочой. Многие считают уринотерапию панацеей чуть ли ни от всех болезней. В данной ситуации это не работает. Ожоги 1 степени обрабатывают 33% раствором спирта, II-III-IV степени — 33% спиртом и накладывают стерильные повязки. Небольшие поверхностные ожоги кистей рук, стоп площадью не более 1-2% можно лечить амбулаторно. После туалета ожоговой поверхности накладывают стерильную повязку с 0,2% фурацилиновой мазью. При задержке госпитализации на ожоговые поверхности накладывают повязки с 0,2% фурацилиновой мазью, 5% стрептоцидовой мазью или 1% синтомициновой эмульсией. При сильной боли перед наложением мази ожоговые поверхности в местах, где вскрыты пузыри, опрыскивают 0,5% раствором новокаина из шприца через тонкую мглу. Орошение производят в течение 5-10 мин до стихания боли. Как правило, пострадавшие с ожогом II степени жалуются на сильные боли. Для борьбы с болью обожженную поверхность покрывают марлевыми стерильными салфетками или бинтом, которые обильно смачивают 1 %-ным раствором новокаина.

Наложение повязок. На ожоговую поверхность накладывают стерильную повязку. Перевязочный материал должен закрыть ожоговую поверхность. Повязка должна обеспечивать: отток раневого отделяемого и микроорганизмов от поверхности раны, антибактериальный эффект, противоотёчное действие, обезболивающее действие, создание условий для оптимального протекания процессов заживления. Поливинилхлоридная плёнка - один из лучших перевязочных материалов для оказания первой помощи при ожогах. Этот перевязочный материал мягкий, не прилипающий, герметичный, выполняет роль барьера и прозрачный, что позволяет осматривать место ожога. Важно, чтобы плёнка была наложена именно на рану, нежели чем оборачивать зону ожога полностью. Особенно это важно при перевязке конечностей, так как в последующем отёчность может привести к констрикции. На догоспитальном этапе при наличии ограниченных ожогов, чаще первичной повязкой является сухая асептическая повязка. Могут быть использованы специальные контурные противоожоговые повязки, которые заранее заготавливают для лица, груди, спины, живота, бедра соответствии с контурами границ этих областей тела, их стерилизуют и пропитывают специальным раствором. Фиксируют их с помощью тесемок. При наложении повязки может быть использована любая чистая (предпочтительно стерильная) хлопчатобумажная ткань. Если площадь ожоговой поверхности велика настолько, что не представляется возможным покрыть ее повязками, оберните пострадавшего чистой простыней (желательно стерильной или проглаженной утюгом). Ожоги кистей могут быть накрыты с использованием чистого пластикового пакета так, чтобы не ограничить подвижность. Первая помощь при ожогах глаз заключается в наложении на них стерильной повязки и создании для пораженного покоя. Следует избегать использования влажных перевязочных материалов, так как по дороге в стационар потеря тепла телом может быть значительной. При отсутствии стерильного перевязочного материала ткань смачивают марганцовкой (слаборозовый раствор) и накладывают на область ожога. Во время оказания первой помощи не следует накладывать повязок с медикаментозными средствами; данное положение объясняется следующим: во время оказания первой помощи отсутствуют условия для проведения тщательного туалета ожоговой раны. Наложенная повязка маскирует картину местного процесса, смена ее в случае применения медикаментозных средств болезненна, что в ряде случаев служит причиной отказа от первичного туалета ожоговой раны в стационаре; при наложенной лечебной повязке затрудняется определение площади и глубины поражения, что может явиться причиной ошибки в диагностике и вследствие этого недоучета тяжести состояния больного; в любых ситуациях первичный туалет ожоговой раны в условиях лечебного учреждения может быть более полноценным, чем при оказании первой помощи на месте происшествия; применение препаратов на жировой основе (мази, жиры и др.), следует считать неприемлемым, так как они создают условия, препятствующие образованию сухого струпа, обладают «термостатическими» свойствами, способствуя тем самым быстрому размножению микроорганизмов. При поражениях фосфором особенно не следует применять масла или мази, так как они способствуют всасыванию фосфора. На пораженный участок обычно накладывают повязку, смоченную 3% раствором бикарбоната натрия.

Повязки не накладывают в основном у пострадавших с ожогами лица. Это связано с тем, что трудно наложить и фиксировать повязки па лице, оставляя при этом открытыми нос, рот, глаза. Кроме того, скапливающееся под повязками отделяемое нередко затекает в глаза, в носовые ходы, в наружный слуховой проход, что тягостно переносится больными. Осуществлять при этом регулярно туалет глаз, ушей, носа оказывается весьма затруднительно. Ожоговую поверхность обрабатывают антисептиками с коагулирующими (высушивающими) свойствами (5% раствором марганцовки, спиртовым раствором бриллиантового зеленого и др.) и оставляют открытой для ускорения формирования сухого струпа. При этом обожженную поверхность смазывают мазью с антисептиками (синтомициновая, фурацилиновая и др.) 3-4 раза в день.

Учитывая значительные потери жидкости при получении ожогов, необходимо восполнить их. До прибытия специалистов пострадавшему следует обеспечить обильное питье: щёлочно-солевой раствор (на 1 л воды одна ч л поваренной соли и одна ч л питьевой соды), простая и минеральная вода без газа, крепкий чай, кофе, соки. Предпочтение нужно отдавать солевым жидкостям.

Необходимо согреть пострадавшего (укутайте одеялом) в том числе и при транспортировке в стационар.

При обширных ожогах любой степени необходима срочная госпитализация. При обширных ожогах нижних и верхних конечностей производят их иммобилизацию шинами или подручными средствами. При транспортировке пораженного следует учесть необходимость фиксации его конечностей, в особенности обожженных частей его тела во избежание их излишней травматизации и для предупреждения образования стяжек на раневых поверхностях, что в дальнейшем может стать причиной разрывов, нарушения подвижности, образования грубых рубцов, шрамов. Для этого конечности иммобилизуются в положении максимального разгибания поврежденной поверхности кожи. Например, при ожоге внутренней поверхности локтевого сгиба конечности фиксируется в разогнутом положении, при ожоге задней поверхности локтевого сгиба, руку фиксируют согнутой в локтевом сгибе, при ожоге ладонной поверхности кисти рука фиксируется в положении с максимальным разгибанием кисти и пальцев и т.д. Транспортировка производится крайне осторожно в положении сидя или полусидя, при ожогах верхней половины туловища, лица, шеи, рук; лежа на спине — при ожогах передней поверхности туловища, ног; лежа на животе — при ожогах задней поверхности туловища, ног; при циркулярных ожогах подкладывают сложенную одежду, резиновые подушки, чтобы большая часть ноги или туловища не касалась носилок. Если транспортировка при обширных ожогах длится более одного часа, показано внутривенное введение глюкозо-солевых растворов, ингаляции кислорода, анестезия. Детей при наличии клиники шока не поить, т.к. возможно проведение перевязки под наркозом, установка внутривенного центрального катетера.

Если врачебная помощь задерживается, при ожогах I – II степени окружающую кожу очистите тампонами, смоченными нашатырным спиртом, удалите, максимально соблюдая стерильность, клочья кожи, но крупные пузыри не трогайте. Загрязненные участки очистите тампонами, смоченными перекисью водорода. Осторожно осушите раневую поверхность и покройте ее стерильной повязкой со стрептоцидной эмульсией или с фурацилиновой мазью. Если при термическом ожоге лица обожглись веки, обработайте пораженную поверхность зеленкой. Тактика в отношении последующей смены повязок значительно варьирует. В идеале повязку следует проверять через 24 часа. Повторный осмотр же самой ожоговой раны и смену повязки следует проводить через 48 часов, так как к этому времени происходит пропитывание (намокание) повязки. На данной стадии должна быть проведена оценка глубины ожога и могут быть использованы местные препараты.

|

Пособия и оборудование, используемые на занятии: методический план, перевязочный материал.

Задание для самостоятельной работы слушателей: подготовка к следующему занятию: изучить пройденную тему.

Руководитель занятия ________ _________

(дата, подпись) |

|

|

Скачать 209 Kb.

Скачать 209 Kb.

Рис. 1.Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удерживать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают повязку с помощью двух бинтов (рис. 2). Первым бинтом выполняют два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы.

Рис. 1.Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удерживать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают повязку с помощью двух бинтов (рис. 2). Первым бинтом выполняют два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы.  Рис. 2.Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с круговым ходом первого бинта в области лба. После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует перевязочный материал на волосистой части головы (рис. 3). Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью.

Рис. 2.Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с круговым ходом первого бинта в области лба. После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует перевязочный материал на волосистой части головы (рис. 3). Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью.  Рис. 3. Повязка «чепец» Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного материала на ранах в теменной области и ранениях нижней челюсти (рис. 4). Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют вертикальные туры бинта.

Рис. 3. Повязка «чепец» Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного материала на ранах в теменной области и ранениях нижней челюсти (рис. 4). Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют вертикальные туры бинта.  Рис. 4.Повязка уздечка В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рис. 5).

Рис. 4.Повязка уздечка В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рис. 5).  Рис. 5.Повязка «уздечка» с захватом подбородка После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. Затем

Рис. 5.Повязка «уздечка» с захватом подбородка После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. Затем

Рис. 10. Пращевидные повязки на голову: а –на затылочную область; б– на теменную область

Рис. 10. Пращевидные повязки на голову: а –на затылочную область; б– на теменную область