Безопасность. 4. Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, отравлениях, тепловых и солнечных ударах. Первая помощь при ранениях

Скачать 2.57 Mb. Скачать 2.57 Mb.

|

|

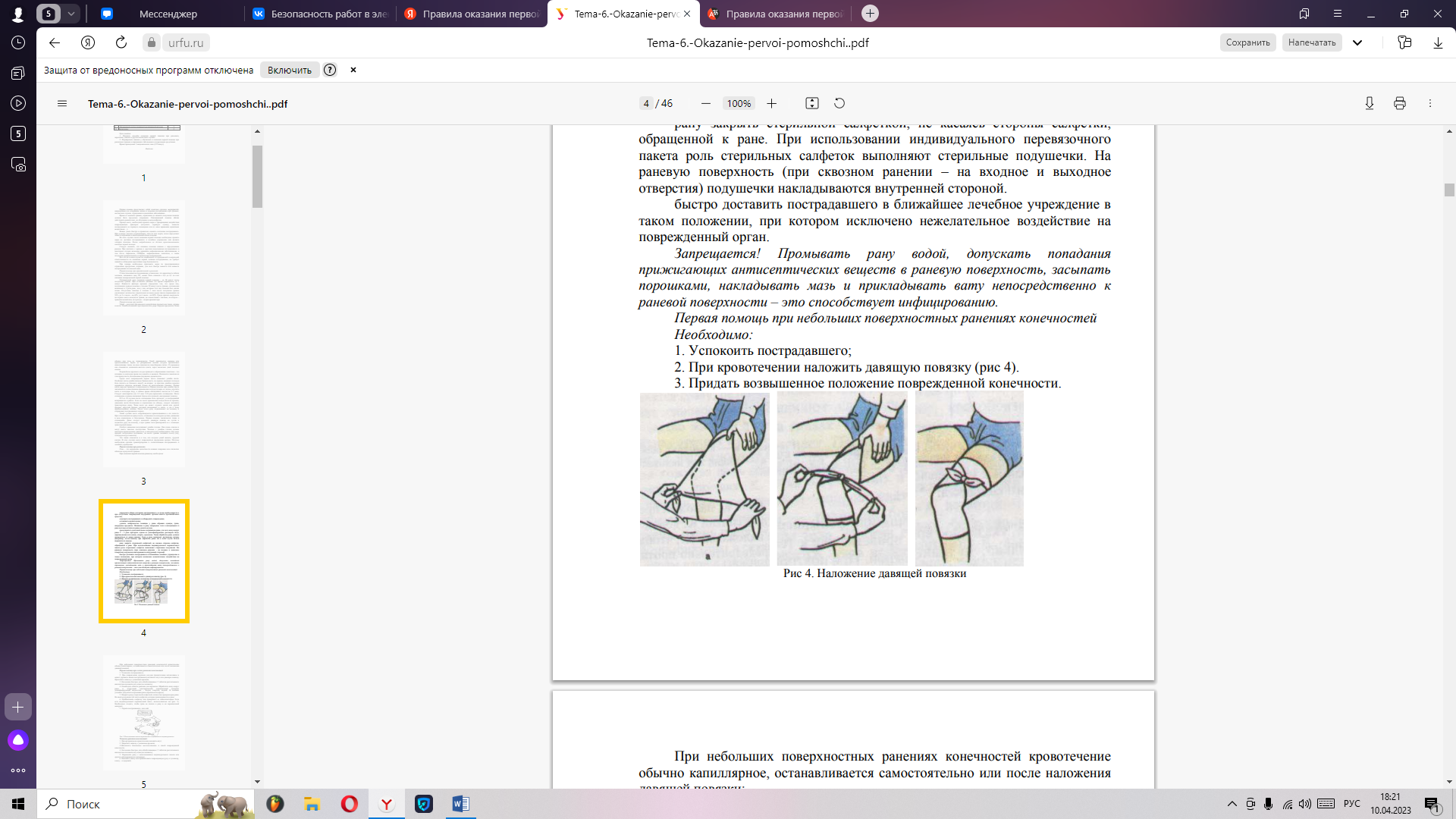

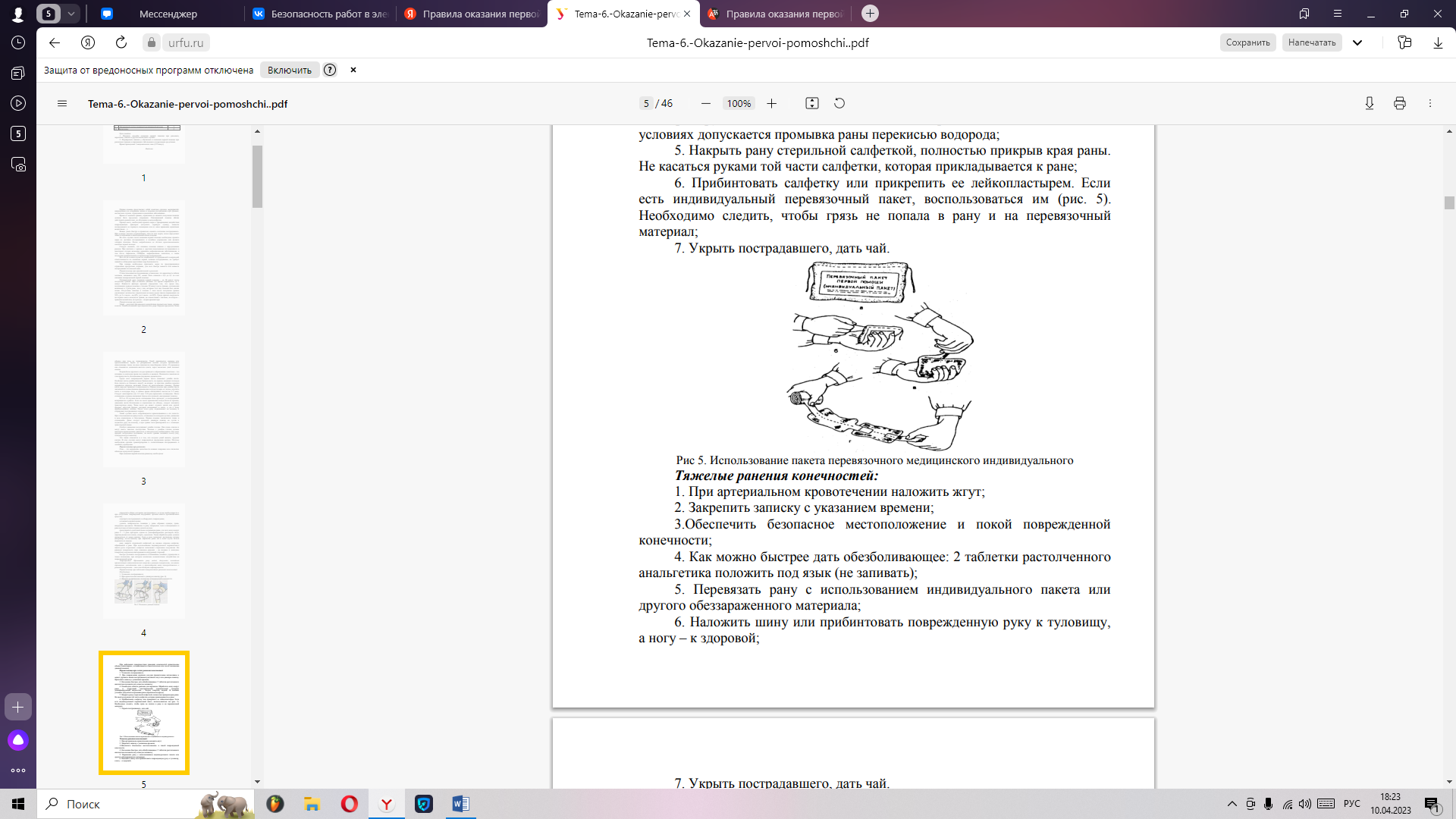

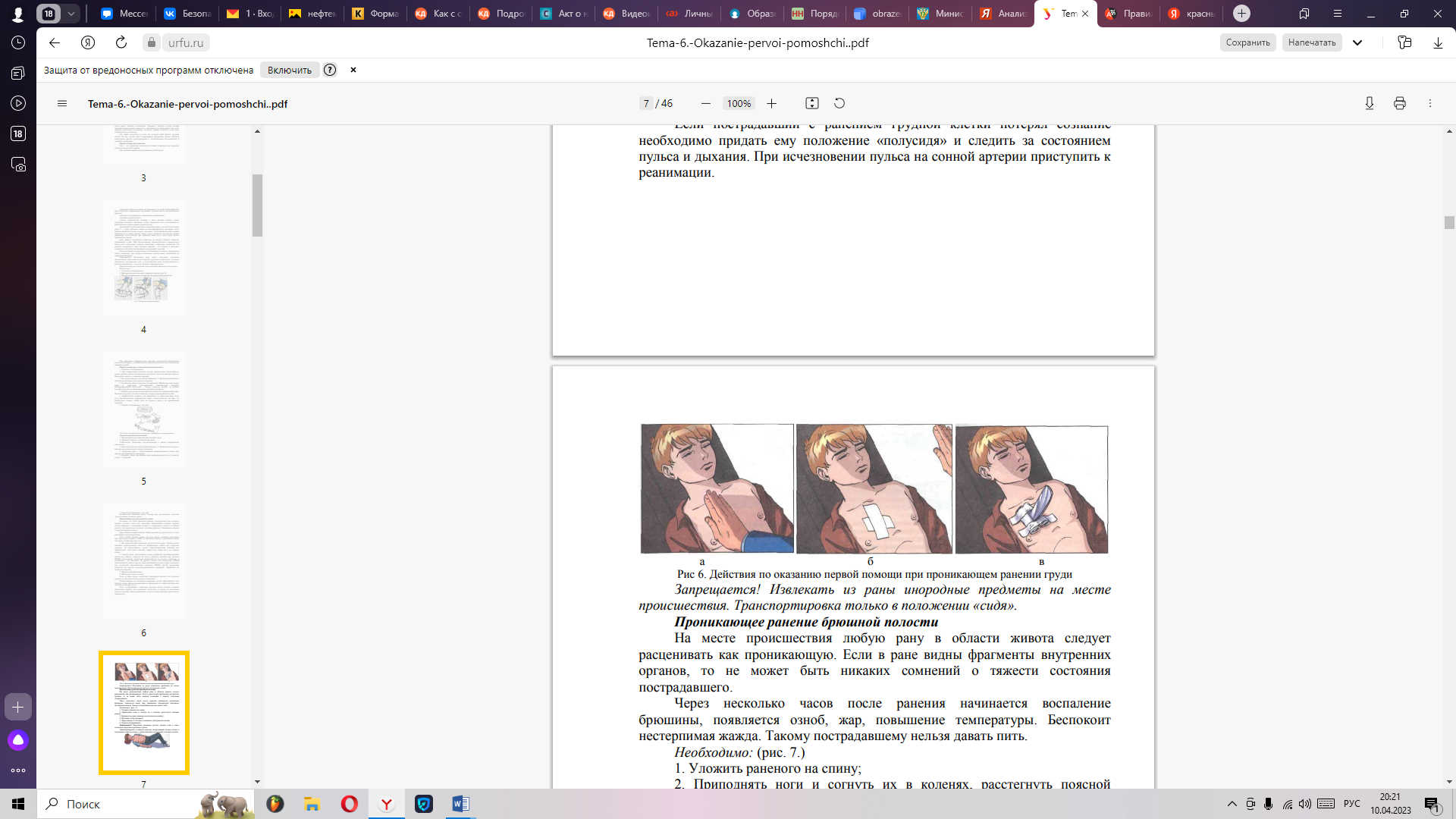

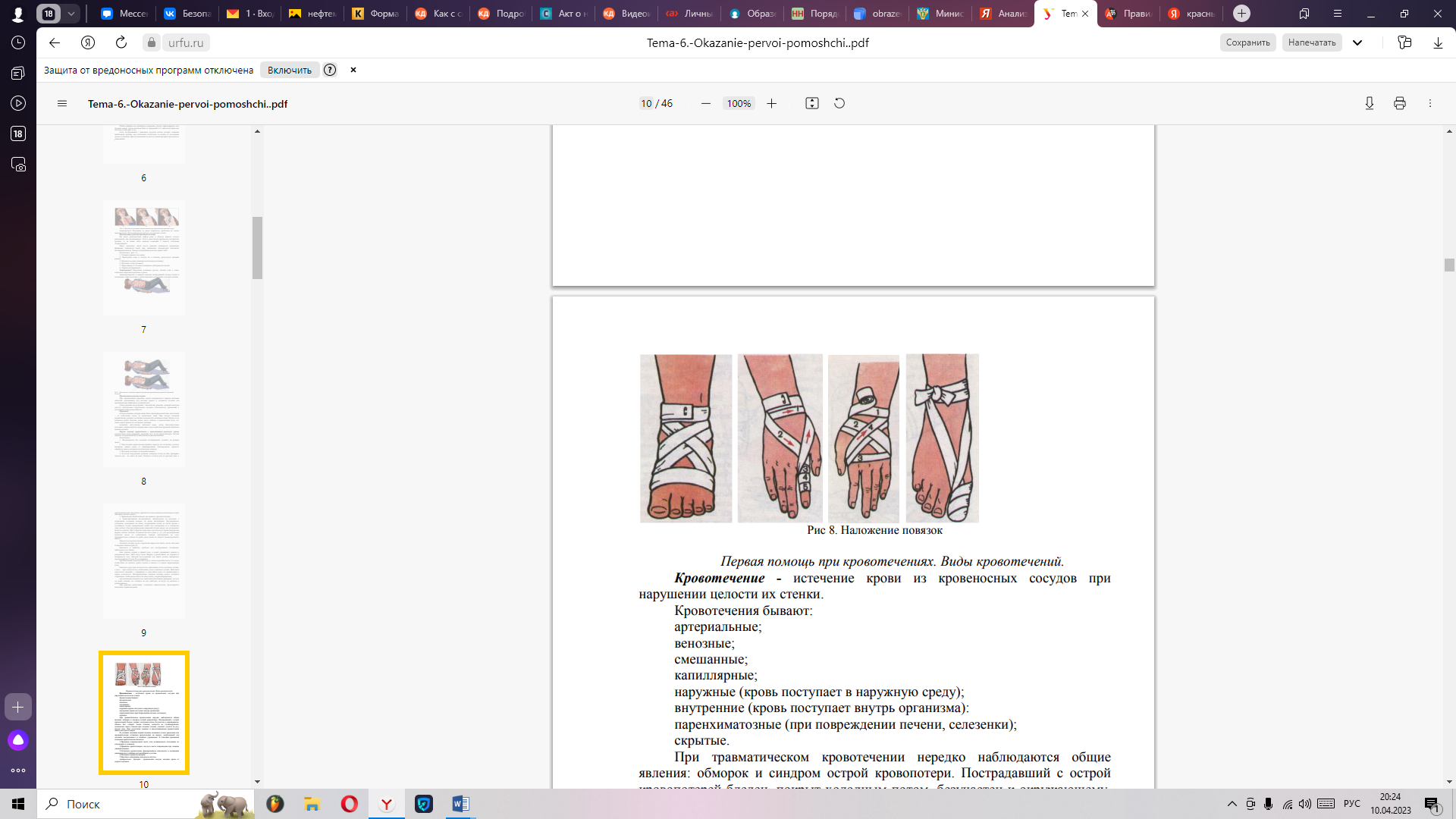

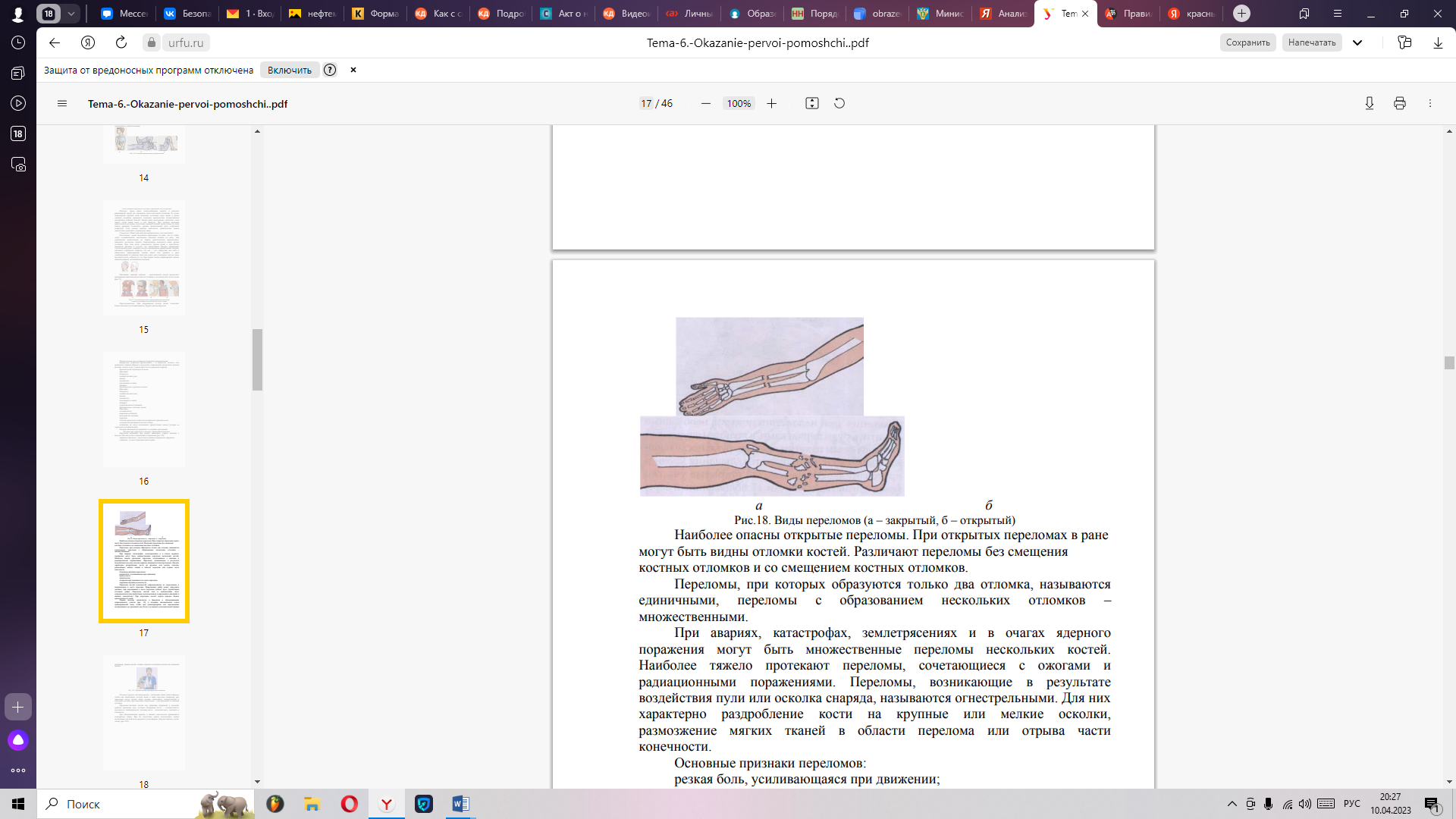

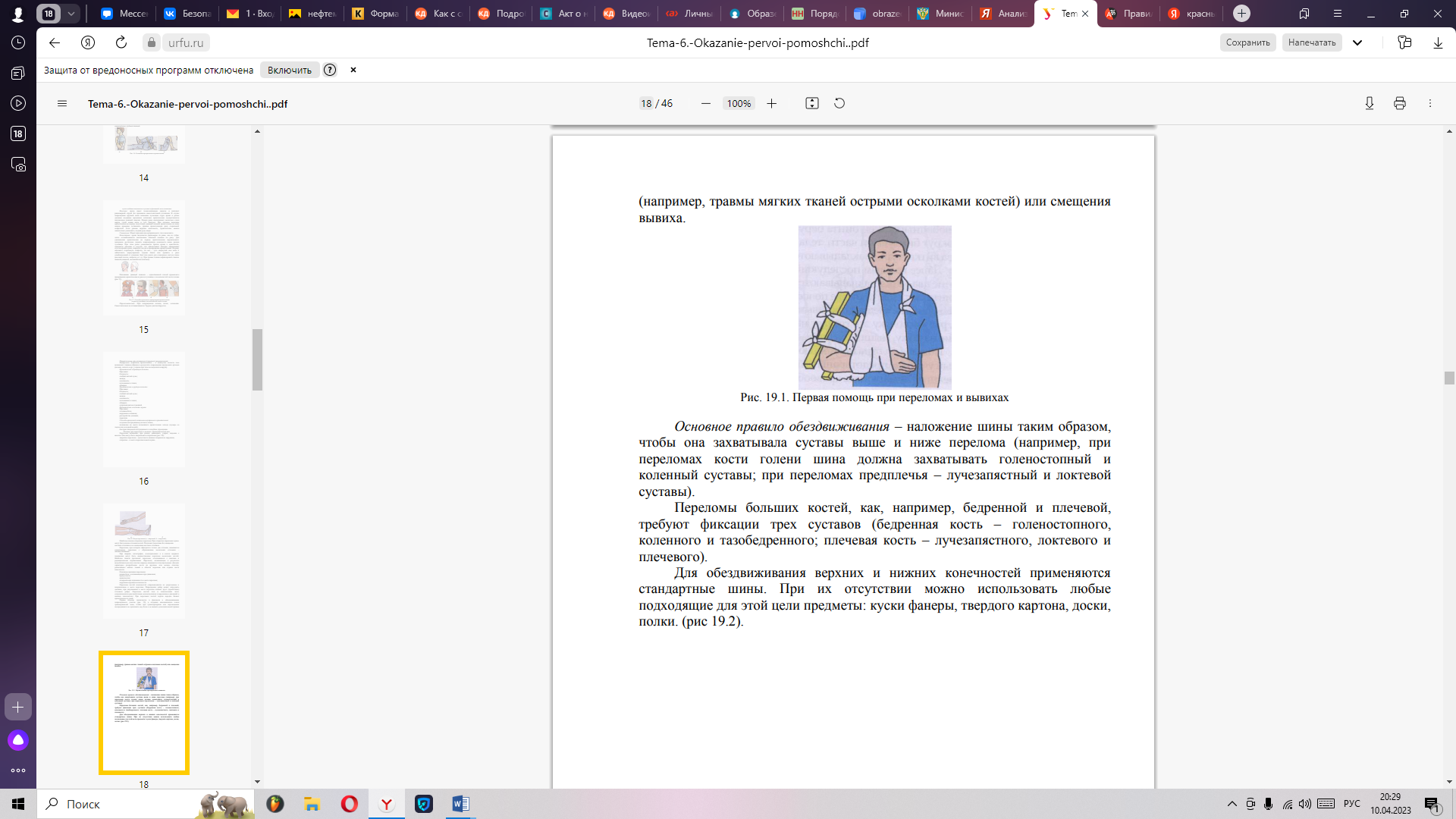

4. Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, отравлениях, тепловых и солнечных ударах. Первая помощь при ранениях. Рана – это нарушение целостности кожных покровов или слизистых оболочек в результате травмы. При оказании первой помощи раненому необходимо: определить общее состояние пострадавшего; в случае необходимости и при отсутствии повреждений внутренних органов ввести противоболевое средство; осмотреть пострадавшего и обнаружить повреждения; остановить кровотечение; удалить поверхностно лежащие у раны обрывки одежды, грязи, инородные предметы. Попавшие в рану инородные тела и находящиеся в ране костные остатки из раны удалять нельзя; предотвратить дополнительное загрязнение раны, для чего кожу вокруг раны 2 – 3 раза протереть одним из дезинфицирующих растворов: йода, марганцовокислого калия, спирта, одеколона. Такая обработка раны должна проводиться от краев наружу. Если в рану выпадают внутренние органы (например, петля кишки), при обработке раны ни в коем случае нельзя вправлять их внутрь; рану закрыть стерильной салфеткой, не касаясь стороны салфетки, обращенной к ране. При использовании индивидуального перевязочного пакета роль стерильных салфеток выполняют стерильные подушечки. На раневую поверхность (при сквозном ранении – на входное и выходное отверстия) подушечки накладываются внутренней стороной. быстро доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение в таком положении, при котором исключено нежелательное воздействие на поврежденный орган. Запрещается! Промывать рану водой, допускать попадания прижигающих антисептических веществ в раневую поверхность, засыпать порошками, накладывать мазь и прикладывать вату непосредственно к раневой поверхности – это способствует инфицированию. Первая помощь при небольших поверхностных ранениях конечностей Необходимо: 1. Успокоить пострадавшего; 2. При кровотечении наложить давящую повязку (рис ). 3. Придать возвышенное положение поврежденной конечности.  Рис. Наложение давящей повязки При небольших поверхностных ранениях конечностей кровотечение обычно капиллярное, останавливается самостоятельно или после наложения давящей повязки; Первая помощь при легких ранениях конечностей 1. Успокоить пострадавшего; 2. При повреждении крупных сосудов (кровотечение интенсивное и может угрожать жизни пострадавшего) наложить жгут или давящую повязку. Приложить записку с указанием времени; 3. Как можно быстрее дать обезболивающее: 2 таблетки растолченного анальгетика положить под язык (не запивать), 4. Освободить область ранения для перевязки. Обработать кожу вокруг раны и подручный (нестерильный) перевязочный материал дезинфицирующей жидкостью – йодом, спиртом, водкой. В полевых условиях допускается промывка раны перекисью водорода; 5. Накрыть рану стерильной салфеткой, полностью прикрыв края раны. Не касаться руками той части салфетки, которая прикладывается к ране; 6. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем. Если есть индивидуальный перевязочный пакет, воспользоваться им (рис.). Необходимо следить, чтобы грязь не попала в рану и на перевязочный материал; 7. Укрыть пострадавшего, дать чай  Рис. Использование пакета перевязочного медицинского индивидуального Тяжелые ранения конечностей: 1. При артериальном кровотечении наложить жгут; 2. Закрепить записку с указанием времени; 3.Обеспечить безопасное местоположение и покой поврежденной конечности; 4. Как можно быстрее дать обезболивающее: 2 таблетки растолченного анальгетика положить под язык (не запивать); 5. Перевязать рану с использованием индивидуального пакета или другого обеззараженного материала; 6. Наложить шину или прибинтовать поврежденную руку к туловищу, а ногу – к здоровой; 7. Укрыть пострадавшего, дать чай. Особенности оказания первой помощи при проникающих ранениях грудной клетки, живота, черепа Проникающее ранение грудной клетки Не важно, что стало причиной ранения: огнестрельное или холодное оружие, осколки стекла или проволока. Проникающее ранение грудной клетки приводит к попаданию воздуха в плевральную полость и сжатию легкого, что значительно ухудшает состояние раненого. Появляются одышка и чувство нехватки воздуха. При оказании первой помощи любые ранения грудной клетки следует расценивать как проникающие. Если острый предмет пробил грудную клетку, слышится свистящий звук при вдохе и выдохе. Чтобы не наступило тяжелое, угрожающее жизни состояние, необходимо (рис.): 1. Как можно быстрее перекрыть доступ воздуха в рану. Закрыть рукой, наложить прорезиненную ткань из перевязочного пакета или подручное средство, не пропускающее воздух (герметизирующая повязка) или прибинтовать. Если рана сквозная, закрыть все отверстия и со стороны спины; 2. Участки кожи, прилегающие к ране, обработать дезинфицирующей жидкостью (йодом, спиртом). В случае сквозного ранения при наличии ППМИ неподвижная подушечка накладывается на входное отверстие, а подвижная – на выходное. В других случаях обе подушечки ППМИ накладываются одна на другую. При засасывании воздуха в рану подложить под подушечки прорезиненные оболочки ППМИ чистой внутренней стороной или другие воздухонепроницаемые материалы. Обработать их йодом или спиртом; 3. Провести обезболивание; 4. Обеспечить тепло и покой. Если из раны торчит какой-либо инородный предмет или холодное оружие, то ни в коем случае нельзя его извлекать. Чтобы избежать его малейшего смещения, следует зафиксировать этот предмет между двумя скатками бинта и прикрепить их лейкопластырем или скотчем к коже (рис. 6-в.). Если пострадавший с ранением грудной клетки потерял сознание необходимо придать ему положение «полусидя» и следить за состоянием пульса и дыхания. При исчезновении пульса на сонной артерии приступить к реанимации.  Рис. Действия по оказанию первой помощи при проникающем ранении груди Проникающее ранение брюшной полости На месте происшествия любую рану в области живота следует расценивать как проникающую. Если в ране видны фрагменты внутренних органов, то не может быть никаких сомнений о тяжести состояния пострадавшего. Через несколько часов после ранения начинается воспаление брюшины, появляется озноб, жар, повышение температуры. Беспокоит нестерпимая жажда. Такому пострадавшему нельзя давать пить. Необходимо: (рис.) 1. Уложить раненого на спину; 2. Приподнять ноги и согнуть их в коленях, расстегнуть поясной ремень; 3. Наложить на рану влажную асептическую повязку; 4. Положить холод на живот; 5. Через каждые 5–10 минут смачивать губы раненого водой. 6. Укрыть пострадавшего. Запрещается! Вправлять выпавшие органы, давать есть и пить, извлекать инородный предмет из раны. Транспортировать и ожидать помощи пострадавший должен только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами. Проникающее ранение черепа При проникающих ранениях черепа повреждается твердая мозговая оболочка, находящаяся под костями черепа, и создаются условия для проникновения инфекции в головной мозг. Такие ранения представляют тяжелый вид ранения, дающий высокую частоту наступления смертельных исходов (летальность), временной и постоянной нетрудоспособности. Признаки: потеря сознания, которая может быть кратковременной или длительной – от нескольких часов до нескольких дней. При потере сознания пораженному угрожает остановка дыхания при западении языка. Кроме этого возникает рвота. Рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, что также может привести к остановке дыхания; возможно наступление мозговой комы, когда бессознательное состояние сопровождается нарушением и расстройством функций жизненно важных органов. Первая помощь пораженным с проникающим ранением черепа должна быть очень бережной, щадящей, но в то же время быстрой. Частый перенос пострадавших без необходимости противопоказан. Необходимо: 1. Находящегося без сознания пострадавшего уложить на ровном месте; 2. При наличии кровотечения принять меры по его остановке, уделить внимание защите раны от инфицирования. Одновременно провести обработку раны и наложить асептическую повязку; 3. На голову положить холодный компресс; 4. В случае затруднения дыхания, повернув голову на бок, проверить полость рта – не запал ли язык. Очистить полость рта от рвотных масс и других инородных предметов, произвести искусственную вентиляцию легких способом «изо рта в рот»; 5. Применение обезболивания, как правило, противопоказано 6. Транспортировка пострадавшего производится на носилках с опущенным головным концом, на спине вполоборота. Пострадавшего осторожно укладывают на спину, поддерживая голову на одном уровне с туловищем, голову поворачивают набок или укладывают ее в положение лежа на боку. Для предупреждения движений головы вокруг нее укладывают валик из одежды. При открытых переломах костей свода черепа (нарушение формы головы, наличие отломков костей в ране и т.д.) для предохранения вещества мозга от сдавливания повязку накладывают не туго, предварительно уложив по краям раны валик из второго индивидуального пакета. Правила наложения повязок: наложить на рану кусок стерильной марли или бинта, затем слой ваты и закрепить бинтом (рис 8.); бинтовать в наиболее удобном для пострадавшего положении, наблюдая за его лицом; бинт обычно держат в правой руке, а левой удерживают повязку и расправляют бинт. Бинт ведут слева направо и раскатывают, не отрывая от поверхности тела. Каждый последующий ход бинта должен прикрывать предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины; при бинтовании конечностей следует делать перегибы после 2–3 слоев, чтобы бинт не сползал, нужно сделать в начале и в конце закрепляющие слои; бинтовать руку при согнутом под небольшим углом локтевом суставе, а ногу – при согнутом под небольшим углом коленном суставе. Бинтовать конечности начинают с периферии и ходы бинта ведут по направлению к корню конечности. Неповрежденные кончики пальцев нужно оставлять открытыми, чтобы можно было по ним следить за кровообращением; при наложении повязки и по окончании бинтования проверяют, не туго ли лежит повязка, не слишком ли она свободна, не будет ли сползать и разматываться. При ранении необходимо: остановить кровотечение; предотвратить возможное заражение раны.  Рис 8. Наложение повязок Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Кровотечение - истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки. Кровотечения бывают: артериальные; венозные; смешанные; капиллярные; наружные (кровь поступает в наружную среду); внутренние (кровь поступает внутрь организма): паренхиматозные (при повреждении печени, селезенки); При травматическом кровотечении нередко наблюдаются общие явления: обморок и синдром острой кровопотери. Пострадавший с острой кровопотерей бледен, покрыт холодным потом, безучастен к окружающему, обычно вял, говорит тихим голосом, жалуется на головокружение, потемнение перед глазами при подъеме головы, отмечает сухость во рту, просит пить. При отсутствии помощи и продолжающемся кровотечении может наступить смерть. В условиях оказания первой помощи возможна только временная или предварительная остановка кровотечения на период, необходимый для доставки пострадавшего в лечебное учреждение. К способам временной остановки кровотечения относятся: 1.Придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к туловищу. 2.Прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки. 3.Остановка кровотечения фиксированием конечности в положении максимального сгибания или разгибания в суставе. 4.Пальцевое прижатие артерии. 5.Круговое сдавливание конечности жгутом. Артериальное: Артерии - кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Наиболее опасны ранения крупных артерий - бедренной, плечевой, сонной; в этих случаях смерть может наступить в считанные минуты. (Рис. ): изливающаяся кровь ярко-алого цвета, кровь бьет сильной пульсирующей, в ритме сердечных сокращений струей; большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего; Помощь при переломах и вывихах. Травматический шок. Переломы возникают при резких движениях, ударах, падении с высоты. Они могут быть закрытыми и открытыми: закрытые переломы – целостность кожных покровов не нарушена; открытые – в месте перелома имеется рана.  Рис. Виды переломов (а – закрытый, б – открытый) Наиболее опасны открытые переломы. При открытых переломах в ране могут быть видны отломки костей. Различают переломы без смещения костных отломков и со смещением костных отломков. Переломы, при которых образуются только два отломка, называются единичными, переломы с образованием нескольких отломков – множественными. При авариях, катастрофах, землетрясениях и в очагах ядерного поражения могут быть множественные переломы нескольких костей. Наиболее тяжело протекают переломы, сочетающиеся с ожогами и радиационными поражениями. Переломы, возникающие в результате воздействия пули или осколка снаряда, называются огнестрельными. Для них характерно раздробление кости на крупные или мелкие осколки, размозжение мягких тканей в области перелома или отрыва части конечности. Основные признаки переломов: резкая боль, усиливающаяся при движении; припухлость; кровоподтек; ненормальная подвижность в месте перелома; нарушение функции конечности. Переломы костей конечностей сопровождаются их укорочением и искривлением в месте перелома. Повреждение ребер может затруднять дыхание, при ощупывании в месте перелома слышен хруст (крепитация) отломков ребра. Переломы костей таза и позвоночника часто сопровождаются расстройствами мочеиспускания и нарушением движений в нижних конечностях. При переломах костей черепа нередко бывает кровотечение из ушей. Первая помощь заключается в фиксации и обездвиживании поврежденного участка, в создании максимального покоя травмированной зоны, чтобы при транспортировке или перемещении пострадавшего не причинить ему боли и не вызвать дополнительной травмы (например, травмы мягких тканей острыми осколками костей) или смещения вывиха.  Рис. Первая помощь при переломах и вывихах Основное правило обездвиживания – наложение шины таким образом, чтобы она захватывала суставы выше и ниже перелома (например, при переломах кости голени шина должна захватывать голеностопный и коленный суставы; при переломах предплечья – лучезапястный и локтевой суставы). Переломы больших костей, как, например, бедренной и плечевой, требуют фиксации трех суставов (бедренная кость – голеностопного, коленного и тазобедренного; плечевая кость – лучезапястного, локтевого и плечевого). Для обездвиживания верхних и нижних конечностей применяются стандартные шины. При их отсутствии можно использовать любые подходящие для этой цели предметы: куски фанеры, твердого картона, доски, полки. Оказание первой помощи при термических ожогах: При ожогах I, II степени (без образования пузырей и сохранения целостности кожных покровов) необходимо приложить на место ожога холод или подставить его под струю холодной воды на 5-10 мин. При ожогах III – IV (с повреждением кожных покровов) обработать ожоговую поверхность пенообразующими аэрозолями или накрыть поверх стерильной простыни положить пузыри со льдом или пакеты со снегом или холодной водой, дать пострадавшему 2-3 таблетки анальгетиков (анальгин, баралгин, амидопирин) при длительном ожидании «скорой помощи» предложить обильное теплое питье, создать условия максимального покоя до прибытия врачей. смазывать ожоговую поверхность жиром, посыпать крахмалом или мукой. сдирать с поврежденной кожи одежду. вскрывать пузыри. бинтовать обожженную поверхность. смывать грязь и сажу с поврежденной кожи. Химические ожоги возникают от воздействия на тело концентрированных кислот (соляная, серная, азотная, уксусная, карболовая) и щелочей (едкого калия и едкого натра, нашатырного спирта, негашеной извести), фосфата и некоторых солей тяжелых металлов (серебра нитрат, цинка хлорид). Тяжесть и глубина повреждений зависят от вида и концентрации химического вещества, продолжительности воздействия. Менее стойки к воздействию химических веществ слизистые оболочки, кожные покровы промежности и шеи, более стойки – подошвенные поверхности стоп и ладони. Под действием концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках быстро возникает сухой темно-коричневый или черный четко очерченный струп, а концентрированные щелочи вызывают влажный серогрязный струп без четких очертаний. Первая помощь при химических ожогах зависит от вида химического вещества. При ожогах концентрированными кислотами (кроме серной) поверхность ожога необходимо в течение 15 – 20 минут обмыть струей холодной воды. Серная кислота при взаимодействии с водой выделяет тепло, что может усилить ожог. Хороший эффект дает обмывание растворами щелочей: мыльной водой, 3% раствором питьевой соды (1 ч. ложка на стакан воды). Места ожогов, вызванных щелочами, также необходимо хорошо промыть струей воды, а затем обработать 2% раствором уксусной или лимонной кислоты (лимонный сок). После обработки на обожженную поверхность надо наложить асептическую повязку или повязку смоченную растворами. Ожоги, вызванные фосфором, отличаются от ожогов кислотами и щелочами тем, что фосфор на воздухе вспыхивает и ожог становится комбинированным – и термическим и химическим. Обожженную часть тела лучше погрузить в воду, под водой удалить кусочки фосфора палочкой, ватой. Можно смывать кусочки фосфора сильной струей воды. После обмывания водой, обожженную поверхность обрабатывают 5% раствором медного купороса, затем поверхность ожога закрывают стерильной сухой повязкой. Применение жира, мазей недопустимо. Ожоги негашеной известью нельзя обрабатывать водой, удаление извести и обработку ожога производят маслом (животное, растительное). Необходимо удалить все кусочки извести и затем закрыть рану марлевой повязкой. При ожогах глаз, в том числе и от излучения радиационного, при электросварке, следует наложить асептическую повязку, как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. При химических ожогах – промывание глаз, закапывание 2-3% раствором питьевой соды, при ожогах кислотой закапать 2-3% раствором борной кислоты, при щелочных ожогах закапать 2-3% раствором борной кислоты или иной. По тяжести поражения подразделяются также на 4 степени, но при химических ожогах II степени пузыри не образуются, ожоги имеют более четкие границы. Первая помощь (зависит от вида химического вещества): 1. Обмывание пораженных участков холодной проточной водой (кроме ожогов негашеной известью) не менее 15-20 мин. – до исчезновения запаха поражающего средства. При химических ожогах необходимо пораженную поверхность тела тщательно в течение 30 мин. промывать большим количеством воды. После этого при ожогах кислотой промыть раствором щелочи – 2 % раствором питьевой соды, при ожогах щелочью – слабым раствором кислоты: 1–2 % раствором уксусной, лимонной или борной кислоты. 2. При болевом синдроме рекомендуется дать обезболивающее средство. 3. На поврежденную поверхность нужно наложить сухую стерильную повязку. Пострадавшему необходимо пить щелочную воду ("Боржоми"), соляно-щелочную смесь (0,5 чайной ложки питьевой соды и 1 чайная ложка поваренной соли на 1 литр воды); 4. При ожогах, вызванных фосфором, обожженную часть тела необходимо погрузить в воду, под водой удалить кусочки фосфора. Затем поверхность ожога закрыть стерильной сухой повязкой. 14. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение испытательных работ в действующих электрических сетях и установках напряжением 1000В и выше. Правила безопасности при испытаниях изоляции электрических машин и трансформаторов. Проведение испытаний связано с подачей как низкого (ниже 1000 В), так и высокого (свыше 1000 В) напряжения, что определяет особые требования к обеспечению безопасности работ. Испытания должны производиться в соответствии с инструкциями «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций», а также правилами техники безопасности, действующими на объекте. Испытания обычно проводят пусконаладочные организации или электролаборатории эксплуатации. Персонал, выполняющий работы по испытаниям трансформатора, должен быть годен по состоянию здоровья для работы в действующих электроустановках, знать правила по технике безопасности, иметь квалификационную группу и именное удостоверение по технике безопасности. Руководитель бригады наладчиков обязан пройти общий инструктаж со стороны ответственного представителя эксплуатации, а затем провести вводный инструктаж для всего персонала бригады и индивидуальный производственный инструктаж на рабочем места. Проведение инструктажа оформляется в журнале. Для производства работ применяют передвижные специально оборудованные испытательные установки (электролаборатории) или временные испытательные установки, собираемые на месте для проведения каждого испытания. Передвижные испытательные установки оборудуют постоянными ограждениями, сигнализацией, блокировкой и другими приспособлениями, обеспечивающими производство работ в соответствии с правилами техники безопасности. При производстве испытаний с помощью временных испытательных установок, собираемых на месте, особое внимание необходимо уделять подготовке рабочего места. При испытаниях должны применяться только исправное оборудование и приборы. Большое значение в обеспечении безопасности работ при испытаниях трансформаторов имеет четкая организация проведения испытаний. Допуск людей к месту проведения испытания должен быть ограничен, посторонние люди должны быть выведены из опасной зоны. Должны быть установлены четкие взаимодействия с монтажной и эксплуатационной организациями. С монтажной организацией согласовываются вопросы совмещения работ по монтажу и испытаниям на объекте и вывода людей из опасной зоны. Испытание трансформатора и комплектующих узлов выполняют только с разрешения производителя работ монтажной организации. С эксплуатационной организацией согласовывается порядок подачи напряжения от находящихся в ее распоряжении источников и график дежурства персонала в период испытаний. Эксплуатационная организация должна установить наблюдение за соблюдением наладчиками правил по технике безопасности, проверять соответствие квалификации наладчиков характеру выполняемых ими работ. При испытаниях необходимо соблюдать строгие правила работы с испытываемым оборудованием. Перед испытанием необходимо тщательно изучить конструктивные особенности и требования к состоянию испытываемого оборудования, произвести внешний осмотр на отсутствие видимых повреждений. Не допускается производить испытания, оборудования при наличии видимых дефектов и неудовлетворительных результатах предыдущих испытаний. В электроснабжении промышленных предприятий широкое применение находят комплектные трансформаторные подстанции (КТП), состоящие из силовых трансформаторов, шкафов ввода высшего и низшего напряжения, шкафов отходящих линий и, в случае двух- или трехтрансформаторных подстанций — секционных шкафов. В зависимости от системы охлаждения различают трансформаторы сухие — ТСЗ (естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении), масляные — ТМЗ (масляное охлаждение, защита масла с помощью азотной подушки без расширителя); с негорючим жидким диэлектриком — ТНЗ (естественное охлаждение диэлектриком, защита диэлектрика с помощью азотной подушки без расширителя). По количеству трансформаторов все подстанции подразделяют на однотрансформаторные, двухтрансформаторные, трехтрансформаторные. Однотрансформаторные подстанции применяют для питания потребителей III категории, а также части приемников II категории, допускающих перерыв питания на время замены трансформатора. Для электроприемников I и II категорий по надежности электроснабжения, требующих резервирования питания, как правило, устанавливают двухтрансформаторные подстанции. Если питание получают преимущественно потребители I категории, то на стороне низшего напряжения подстанции предусматривают устройство АВР, срабатывающее при аварийном отключении одного из трансформаторов. При питании потребителей II категории в аварийном режиме допускается ручное подключение резерва. Двухтрансформаторные подстанции применяют также для питания отдельно стоящих объектов общезаводского назначения — компрессорных, насосных станций. Принципиальная схема двухтрансформаторной подстанции приведена на рисунке 1.  Рисунок 1 - Схема двухтрансформаторной подстанции QFI, QF2 — автоматические выключатели ввода низшего напряжения трансформаторов T1, QF3 — секционный автоматический выключатель. В последние годы разработана серия трехтрансформаторных подстанций, применение которых с симметричным распределением нагрузки в послеаварийном режиме на оставшиеся в работе два трансформатора позволяет увеличить загрузку каждого из трех трансформаторов в нормальном режиме. Принципиальная схема трехтрансформаторной подстанции приведена на рисунке 2.  Рисунок 2 - Схема трехтрансформаторной подстанции QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 — автоматические выключатели ввода низшего напряжения трансформаторов Т1, Т2 и ТЗ соответственно; QF7, QF8, QF9 — секционные автоматические выключатели Применение трехтрансформаторных подстанций при условии полного резервирования нагрузки обеспечивает 25 %-ную экономию трансформаторной мощности по сравнению с двухтрансформаторными подстанциями. К преимуществам трехтрансформаторных подстанций относится также значительное снижение токов вводных и секционных выключателей в послеаварийных режимах. В то же время у трехтрансформаторных подстанций сборные шины РУ до 1 кВ конструктивно выполнить труднее вследствие необходимости соединений секций между собой, а схема АВР получается более сложной по сравнению с двухтрансформаторной подстанцией. Трехтрансформаторные подстанции целесообразно применять для питания потребителей I и II категорий, как при сосредоточенной, так и при распределенной нагрузке, питаемой по магистральным сетям. Цеховые трансформаторные подстанции напряжением 6 — 10/(0,4 - 0,69) кВ выполняют без сборных шин первичного напряжения как при радиальном, так и при магистральном питании. При радиальной схеме питания цеховой трансформатор обычно имеет глухое присоединение к линии 6—10 кВ, идущей от распределительной подстанции. Коммутационный аппарат (разъединитель или выключатель нагрузки) перед цеховым трансформатором применяют в следующих случаях: источник питания находится в ведении другой эксплуатирующей организации, подстанция значительно (более 3 км) удалена от источника питания, она питается по воздушной линии, на стороне низшего напряжения не установлен отключающий аппарат. При магистральной схеме питания на вводе к цеховому трансформатору в большинстве случаев устанавливают выключатель нагрузки последовательно с предохранителем или разъединитель в комплекте с предохранителем, позволяющий осуществить селективное отключение цеховой ТП при повреждении или ненормальном режиме работы трансформатора. Рекомендуется схема включения предохранителя — перед выключателем нагрузки. Выбор типа трансформаторов осуществляется в зависимости от требований окружающей среды. Для внутренней установки преимущественно рекомендуется применение масляных трансформаторов, но с ограничениями по числу и мощности. Для внутрицеховых подстанций с трансформаторами сухими или с негорючим жидким (твердым) диэлектриком мощность трансформаторов, их число, расстояние между ними, этаж, на котором они могут быть установлены, не ограничиваются. Трансформаторы с охлаждением негорючей жидкостью целесообразно применять в тех производственных помещениях, где по условиям среды, по числу, значению мощности и этажности нельзя применять масляные трансформаторы. Сухие трансформаторы мощностью не более 100 — 630 кВА применяют главным образом на испытательных станциях, в лабораториях и других установках с ограничениями по условиям пожарной безопасности. Правила безопасности при испытаниях изоляции электрических машин При эксплуатации электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭ периодически и после выполненных ремонтных работ производятся электрические испытания изоляции. Испытательные напряжения значительно превышают номинальные напряжения электрооборудования, поэтому электрические испытания представляют собой особую опасность для электротехнического персонала и должны проводиться с соблюдением специальных мер электробезопасности. Электрические испытания в действующих электроустановках проводятся, как правило, работниками электролаборатории предприятия, бригадами в составе не менее 2 чел., из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по ТБ не ниже IV, а остальные не ниже III. Персонал, проводящий испытания, проходит специальную подготовку и проверку знания электрических схем испытаний, а также знание местных инструкций. В электроустановках напряжением выше 1000 В испытания повышенным напряжением проводятся по наряду. Изоляцию высоковольтных кабельных линий испытывают повышенным против номинального постоянным (выпрямленным) напряжением. В процессе испытания измеряют микроамперметром ток утечки через изоляцию (между фазами и по отношению к заземленной оболочке). Источником выпрямленного напряжения может служить передвижной аппарат типа АИИ-70 (до 70 кВ) или типа АКИ-50 на напряжение до 50 кВ (рис. 17.2). Перед испытанием изоляции повышенным напряжением измеряют ее сопротивление мегаомметром, например типа МС-05, генератор которого развивает выпрямленное напряжение 2500 В, или типа М4121 на 1000 В. При этом изоляция (обмотки машины, трансформатора, жилы кабеля и др.) одновременно подвергается воздействию повышенного напряжения. Перед началом работы с мегаомметром необходимо убедиться в отсутствии людей, производивших работу на электрооборудовании, к которому присоединяется мегаомметр, запретить прикосновение к токоведущим частям отключенной для испытания электроустановки, при необходимости выставить охрану. При электрических испытаниях изоляции электроустановок повышенным напряжением необходимо строго соблюдать следующие основные меры безопасности: 1) кожухи испытываемого электрооборудования и испытательной установки должны быть заземлены; 2) сборку схем предстоящего испытания выполняет только персонал бригады, которой поручено испытание; 3) место проведения испытаний и соединительные провода должны быть ограждены щитами, барьерами, канатами и т. п. с подвешенными на них предупреждающими плакатами «Стой - напряжение» или у места испытания должен находиться наблюдающий. Если соединительные провода, находящиеся под испытательным напряжением, расположены не в основном помещении РУ (например, в коридоре, переходе, на лестнице), то независимо от ограждения необходимо выставить охрану из числа вписанных в наряд работников с квалификационной группой не ниже II для предупреждения об опасности; 4) при испытании изоляции жил кабеля повышенным напряжением необходимо, чтобы камера или ячейка, в которой находится его противоположный конец, была заперта, на дверях или ограждении был вывешен плакат «Стой- напряжение», а на приводах отключенных разъединителей плакаты «Не включать - работа на линии». Если же двери не заперты или испытывается ремонтируемый кабель с разделанными на трассе концами, то помимо вывешивания плакатов по технике безопасности у дверей камеры или огражденного колодца или котлована, где находятся концы испытываемого кабеля, должна быть выставлена охрана. Перед испытанием изоляции кабеля или конденсатора после отключения от сети их следует разрядить с помощью оперативной штанги и гибкого заземленного провода. Испытательная установка подключается к сети 380/ 220 В рубильником или соединителем, что обеспечивает видимый разрыв цепи при отключении, а также наглядное представление о том, включено питание или нет. Провод, по которому испытательное напряжение подается на испытываемое электрооборудование, надежно закрепляется на промежуточных изоляторах и не должен приближаться на опасное расстояние к токоведущим частям электроустановки, находящейся под рабочим напряжением. Так, при номинальном напряжении установки до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 15 см. До присоединения испытательного аппарата к сети 380/ 220 В высоковольтный его вывод должен быть заземлен гибким проводом сечением не менее 4 мм2, который накладывается оперативной штангой. Перед подачей испытательного напряжения следует убедиться, что все члены бригады (рабочие) находятся на своих местах, посторонние люди удалены от испытываемого оборудования. Затем производитель работ предупреждает словами «Подаю напряжение», снимает с высоковольтного вывода провод заземления и включает рубильник на стороне питания 380/220 В. По окончании испытания изоляции повышенным напряжением производитель работ, снизив до нуля испытательное напряжение, отключает аппарат от сети, заземляет высоковольтный вывод и сообщает работникам бригады: «Напряжение снято». Только после этого можно пересоединять или отсоединять провода высокого напряжения и снимать поставленные ограждения. Продолжительность испытания изоляции регламентирована соответствующими правилами и инструкциями. Продукция предприятий электротехнической промышленности после изготовления подвергается различным электрическим испытаниям, в том числе проверке изоляции обмоток электрических машин на электрическую прочность (на пробой) повышенным напряжением. Отдельные секции обмоток электродвигателей до укладки их в магнитопроводы испытывают в процессе изготовления. Испытательные электротехнические установки обслуживают специально обученные операторы из числа электротехнического персонала. Работы на испытательной станции могут производиться в порядке массовых контрольных испытаний по типовым программам и по отдельным распоряжениям руководителя (начальника) испытательной станции с записью в специальный журнал. Список испытательных работ, проводимых по типовым программам, содержание программ и должностные инструкции для персонала утверждаются главным инженером предприятия. Массовые контрольные испытания изоляции повышенным напряжением разрешается проводить одному лицу с квалификационной группой по ТБ не ниже III при наличии ограждения и блокировок испытательного стенда, исключающих доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Испытательный стенд - это специально оборудованный участок электротехнической лаборатории, состоящий из распределительного устройства, пульта управления, испытательного поля, пункта подключения и соответствующего оборудования, предназначенного для проведения испытаний (источники переменного и выпрямленного напряжения, переносные проводники, приборы и пр.). Испытательное поле - это площадка, на которой устанавливаются испытываемые изделия. На пункте подключения смонтированы выводы от источника повышенного напряжения, к которым подключают с помощью переносных проводов или кабелей испытываемые изделия. Иногда источник повышенного напряжения (например, повышающий трансформатор) непосредственно устанавливается на испытательном поле. В этом случае пунктом подключения будут выводы самого источника питания. Временное присоединение испытываемых объектов к испытательному электрооборудованию называется испытательной схемой. Для обеспечения электробезопасности при проведении электрических испытаний испытательные поля оборудуют надежными ограждениями в виде деревянных щитов высотой не менее 1,8 м. От временных ограждений до токоведущих частей испытательного электрооборудования и испытываемых изделий необходимо соблюдать расстояние не менее: 0,34 м при испытательном напряжении до 6 кВ, 0,46 м -до 10 кВ; 1 м - до 50 кВ; 2 м - до 100 кВ (для напряжений промышленной частоты 50 Гц и выпрямленных напряжений). |