МУ ЭЧС разделы 5,6. 5 выбор кабелей

Скачать 1.28 Mb. Скачать 1.28 Mb.

|

1 2 5 ВЫБОР КАБЕЛЕЙ5.1 Общие сведения Силовые кабели широко применяются на электрических станциях и подстанциях для питания местной нагрузки от шин ГРУ 6-10 кВ. Механизмы собственных нужд электростанций также получают питание по кабелям напряжением 6 и 0,4 кВ. В зависимости от класса напряжения, условий и способов прокладки выбираются кабели разных марок, различающиеся материалом и конструкцией жил, изоляцией и защитными покровами. Чтобы обеспечить пожарную безопасность в производственных помещениях электростанций рекомендуется применять кабели, у которых изоляция, оболочка и покрытия выполнены из не воспламеняющихся материалов. В таблице 5.1 приведены различные марки кабелей, рекомендуемые для прокладки в земле и воздухе [13, 14]. Таблица 5.1– Кабели, рекомендуемые для прокладки в земле и воздухе

Кабели выбираются: по напряжению установки по экономической плотности тока где по допустимому току, таблица 5.2 по конструкции, согласно таблице 5.1. Таблица 5.2 Допустимые длительные токи и расчетные характеристики кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой и алюминиевой оболочке.

Выбранные по нормальному режиму кабели проверяют на термическую стойкость по условию (1.12) или (4.3). При этом кабели небольшой длины проверяются по току К3 в начале кабеля; одиночные кабели со ступенчатым сечением по длине проверяются по току К3 в начале каждого участка. Два и более параллельно включенных кабелей проверяются по токам К3 непосредственно за пучком, т.е. с учетом разветвления тока К3 3 . 5.2 Выбор кабелей по допустимому току Таблицы длительно допустимых токов для кабелей стандартных сечений составлены для случаев прокладки одиночного кабеля в земле, при температуре почвы +15оС, и для одиночного кабеля , проложено на открытом воздухе ,при температуре воздуха +25оС 3,9. В том случае, когда условия прокладки и охлаждения кабелей отличаются от принятых, вводятся поправочные коэффициенты на число рядом проложенных в земле кабелей Таблица 5.3Поправочный коэффициент

Таблица 5.4 Поправочные коэффициенты на токи кабелей и шин в зависимости от температуры земли и воздуха.

Таким образом, условие выбора кабеля по допустимому току имеет вид где Если потребители питаются по нескольким параллельным кабелям, то выбор кабелей необходимо производить по утяжеленному режиму, когда один из кабелей отключен, т.е.  , (5.5) , (5.5)где Таблица 5.5 Допустимые перегрузки кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ в аварийных режимах.

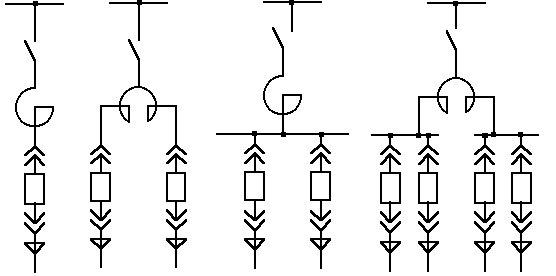

Если применяются кабели с полиэтиленовой изоляцией, то на время ликвидации послеаварийного режима допускается их перегрузка до 10%. Для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией допускается перегрузка до 15% от номинальной. При этом указанная перегрузка кабелей допускается на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6ч в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды времени не превышает номинальной [3]. 5.3 Примеры выбора и проверки кабелей Пример 5.1 Выбрать кабель для питания электродвигателя собственных нужд ВАО 630М6 с В цепи кабеля установлен выключатель ВМП-10-320 с Для питания электродвигателя, согласно таблице 5.1, принимаем трехжильный кабель марки ААШв, Экономическое сечение кабеля равно где Окончательно принимаем трехжильный кабель ААШв 3х50 мм2 с Определим допустимый ток кабеля с учетом поправочного коэффициента Согласно таблице 5.4, для температуры окружающей среды Для проверки кабеля на термическую стойкость определим квадратичный импульс тока КЗ  где Для момента времени отключения КЗ  Минимальное сечение кабеля по термической стойкости согласно (4.6) где Так как Пример 5.2 Выбрать кабель для питания потребителя с максимальной нагрузкой Определим рабочий ток в каждом кабеле в нормальном режиме работы: При Экономическое сечение каждого из кабелей равно Принимаем, в соответствии с таблицей 5.1, два трехжильных кабеля марки ААШв 3185 мм2 с Определим действительный допустимый ток кабеля с учетом поправочного коэффициента При отключении одного кабеля в другом кабеле будет протекать ток равный Допустимый ток одного кабеля с учетом аварийной перегрузки определим по формуле (5.5)  , ,где Для кабеля проложенного в земле при коэффициенте Фактическая перегрузка в часы максимума в форсированном режиме составляет Таким образом, кабель сечением 3185 мм2 не удовлетворяет условию нагрева в форсированном режиме. Принимаем, согласно таблицы 5.2, два кабеля сечением 3240 мм2 c допустимым током каждого кабеля Действительный допустимый ток одного кабеля с учетом поправочных коэффициентов  . .Коэффициент предварительной нагрузки кабеля равен Для Фактическая перегрузка в часы максимума в форсированном режиме составляет  , ,что меньше допустимой перегрузки. Окончательно принимаем для питания потребителя два кабеля типа ААШв 3240 мм2. Для проверки кабеля на термическую стойкость определим, согласно [3],ток КЗ за пучком из двух кабелей. Результирующее сопротивление до шин 6 кВ, от которых питается по выбранным кабелям потребитель, составляет Индуктивное и активное сопротивления кабелей равны где С учётом параллельного соединения кабелей полное результирующее сопротивление до места КЗ равно Ток КЗ за пучком кабелей равен По каждому кабелю протекает ток КЗ равный 5,54 кА. Тепловой импульс тока КЗ при этом равен Минимальное сечение кабеля по термической стойкости Таким образом, принятые к установке кабели ААШв 3240 мм2 термически стойкие. 6 ВЫБОР ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ 6.1 Расчетные условия для выбора и проверки токоограничивающих реакторов Реакторы служат для ограничения токов К3 в электроустановках напряжением 6-10 кВ, а также позволяют поддерживать на шинах подстанции или электростанции определённый уровень напряжения при повреждениях за реакторами [14]. В электроустановках применяются как линейные, так и секционные реакторы. В качестве линейных реакторов могут применяться как одинарные, так и сдвоенные реакторы, схемы включения реакторов приведены на рисунке 6.1.  Рисунок 6.1 – Схемы включения линейных реакторовЛ      инейные реакторы широко применяются на электростанциях как для питания потребителей собственных нужд на ТЭЦ, так и питания потребителей промышленных предприятий. На подстанциях линейные реакторы применяются для питания потребителей. инейные реакторы широко применяются на электростанциях как для питания потребителей собственных нужд на ТЭЦ, так и питания потребителей промышленных предприятий. На подстанциях линейные реакторы применяются для питания потребителей.Секционные реакторы применяются на ТЭЦ для ограничения тока К3 на шинах генераторного распределительного устройства напряжением 6-10 кВ. Токоограничивающие реакторы выбираются по номинальному напряжению, номинальному току, номинальному индуктивному сопротивлению. Номинальное напряжение реактора выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие Номинальный ток одинарного реактора или одной ветви сдвоенного реактора, используемого в качестве линейного, должен быть таким, чтобы выполнялось условие Номинальный ток секционного реактора должен соответствовать наибольшей мощности, передаваемой от секции к секции в следующих режимах: нормальном или аварийном, при отключении одного трансформатора связи или самого мощного генератора, подключенного к шинам ГРУ. Обычно принимают Индуктивное сопротивление линейного реактора определяется исходя из следующих двух условий: ограничения тока К3 до величины номинального тока отключения выключателя или где Из двух значений определяемых выражениями (6.3) и (6.4) следует выбрать меньшее значение. Требуемое сопротивление цепи для ограничения тока К3 до величины Требуемое сопротивление реактора равно где После расчета Сопротивление секционного реактора выбирается из условий наиболее эффективного ограничения токов КЗ [1,5]. Обычно сопротивление секционного реактора принимается таким, чтобы падение напряжения на реакторе при протекании по нему номинального тока было не более Выбранный реактор необходимо проверить на электродинамическую и термическую стойкость при протекании через него тока КЗ. Реактор будет электродинамически стойким, если выполняется условие где Проверка реактора на термическую стойкость проводится по условию где Необходимо также определить потерю напряжения Потеря напряжения в реакторе определяется по выражениям: для одинарного реактора для сдвоенного реактора где Допустимая потеря напряжения в нормальном режиме не должна превышать 1,52,0%, а в утяжеленном режиме - 34 %. Остаточное напряжение на шинах генераторного распределительного устройства при КЗ за реактором определяется по формуле: где Остаточное напряжение на шинах ГРУ при КЗ за реактором должно быть не менее 6570 % от номинального значения. 6.2 Примеры выбора и проверки токоограничивающих реакторов Пример 6.1 Выбрать групповой линейный реактор для ограничения тока КЗ в распределительной сети 10 кВ, присоединенной к сборным шинам ТЭЦ. Распределительная сеть состоит из шести кабельных линий сечением 3150 мм2 каждая. Максимальный ток продолжительного режима работы для каждой линии Намечаем к установке сдвоенный реактор на номинальное напряжение 10кВ. К каждой ветви реактора подключено по три линии и поэтому ток каждой ветви составляет 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||