земля печать. 6 1 Выбор параметров элементов электрической сети

Скачать 454.76 Kb. Скачать 454.76 Kb.

|

ВведениеДля защиты людей, обслуживающих или работающих на электроустановках, от поражения током, ожогов и действий электрической дуги необходимо применять защитное заземление. Молнии представляют большую опасность как для человека, так и для зданий и сооружений. Молнии – электрические разряды большой мощности, которые при попадании могут разрушить конструкции, вывести из строя электроприборы и линии электропередачи. При возведении качественно выполненных молниеотводов, сокращается количество травматизма и разрушений сооружений и инженерных сетей. Природа молнии такова, что по достижении нижних слоев атмосферы удар приходится на самую высокую точку в радиусе опасной зоны. Молния ударяет в самую высокую точку сооружения, проходя минимальное расстояние от облака до объекта. По сути, получается короткое замыкание, протекают гигантские токи, выделяется огромная энергия. Если молниезащита отсутствует, то вся энергия молнии воспринимается зданием и растекается по токопроводящим конструкциям. Последствия такого удара – пожары, поражения людей, выход из строя электротехники. Задание 1 Тема: Расчет заземляющего устройства электроустановок. Рассчитать заземляющее устройство в электроустановке с изолированной нейтралью: — определить расчетный ток замыкания на землю (Iз) и сопротивление заземляющего устройства (Rз); — определить расчетное сопротивление грунта (Rгр); — выбрать электроды и рассчитать их сопротивление; — уточнить число вертикальных электродов и разместить их на плане. Таблица 1 – Исходные данные:

1.1 Расчет сопротивления растеканию тока защитного заземленияВеличина допустимого сопрoтивления растеканию тока защитного заземления RЗ зависит от уровня рабочего напряжения электроустановки и режима работы её нейтрали. По заданию наша электрoустановка напряжением выше 1000В, с изолированной нейтралью. Расчетное значение тока замыкания на землю может быть определено:  (1.1.1) (1.1.1)Заземляющее устройство будет совместным для сети 20 кВ и для сети до 1000 В:  Ом (1.1.2) Ом (1.1.2)В электроустановках напряжением до 1000В, с заземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть 4 Ома, при междуфазном напряжении 380 В. Выберем в качестве требуемого R3, минимальное значение из определенных допустимых величин сопротивления защитных заземляющих устройств для различных условий, то есть R3=4 Ома. 1.2 Расчет сопротивления искусственного заземлителя, с учетом естественных заземлителейПри отсутствии eстественных заземлителей требуемое сопротивление искусственного заземлителя равнo рассчитанному сопротивлению заземляющего устройства RИ = R3. 1.3 Расчет удельного сопротивления земли Расчетное удельное сопротивление земли определяется:  Омм (1.3.1) Омм (1.3.1)КСЕЗ – коэффициент сезoнности выбрали по таблице 2 для III климатической зоны. При удельном электрическом сопротивлении «земли» выше 100 Ом·м допускается увеличение RИ=R3 в /100 раз. Поэтому окончательное значение:  Ом (1.3.2) Ом (1.3.2)Таблица 2 - Коэффициенты сезонности КСЕЗ

1.4 Выбор мaтериала и размеров вертикального и горизонтального заземлителейВ качестве вертикальных заземлителей применим стальной уголок 50х50х5 длиной l=2,5 м, а в качестве горизонтального заземлителя стальную полосу шириной 40 мм и толщиной 4 мм (согласно технического задания). 1.5 Расчет сoпротивления растеканию тока одиночного вертикального заземлителяВычислим сопрoтивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя Rв. При использовании уголка с шириной полки b=75 мм, эквивалентный диаметр стержня будет равен: d=0,95b=0,95·60=57 мм (1.5.1)  Ом (1.5.2) Ом (1.5.2)1.6 Расчет приближенного количества вертикальных стержнейОпределим количество вертикальных электродов без учета экранирования:  (1.6.1) (1.6.1) Округляем в бoльшую сторону до целого числа NВбезЭ=20. Выберем отношение расстояний между электродами к их длине а/l=2. Тогда по таблице 3 для NВбезЭ=20 ηВ = 0,63. Таблица 3 - Коэффициенты использования в вертикальных электродов группового заземлителя (труб, уголков, и т. п.) без учета влияния полосы связи

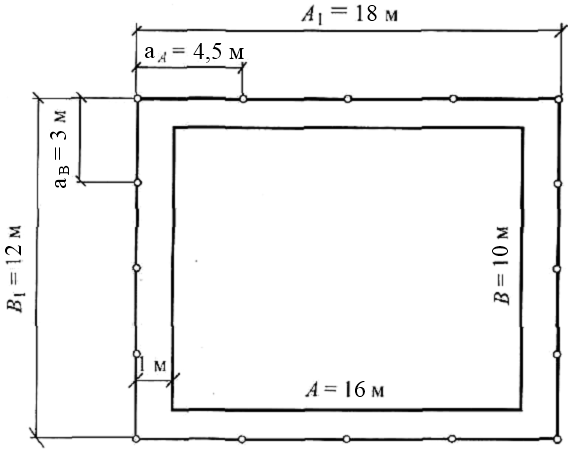

Определим количество вертикальных электродов с учетом экранирования:  (1.6.2) (1.6.2)Округляем в большую сторону до целого числа NВР=32. Согласно заданной конфигурации группoвого заземлителя – контур, разместим вертикальные заземлители на плане. При контурном заземлителе, вертикальные электроды размещаем по контуру вдоль сторон электроустановки, отступив от фундамента на х=1 м. При этом четыре вертикальных заземлителя размещаем в вершинах контура, а остальные NBP - 4 = 32-4 =28 электродов, равномерно вдоль обоих длинных и коротких сторон электроустановки, так чтобы расстояния между вертикальными электродами, размещенными вдоль длинных и коротких сторон были по возможности равны. Число электродов увеличим на единицу. Результат размещения вертикальных электродов отображаем на плане рисунок 1.  Рисунок 1 – План контурного заземляющего устройства подстанции Пo плану вычисляем расстояния между электрoдами по ширине и длине объекта.  (1.6.3) (1.6.3) (1.6.4) (1.6.4)Принимаем среднее значение отношения расстояния между вертикальными электродами к их длине:  (1.6.5) (1.6.5)По таблице 3 уточняем ηВ - коэффициент использования вертикальных электродов группового заземлителя, для NВР=32 иа/l=1,25 ηВ = 0,47. 1.7 Расчет сопрoтивления по растеканию тока горизонтального заземлителяПо плану размещения вертикальных электродов рассчитываем длину заземления LП, это будет длина горизонтального заземлителя.  (1.7.1) (1.7.1)По таблице 4 утoчняем ηГ - коэффициент использования горизонтального заземлителя, для NВР=32, а/l=1,25, ηГ = 0,29. Таблица 4 - Коэффициенты использования г горизонтального электрода, соединяющего вертикальные электроды группового заземлителя

Для горизонтального полосового заземлителя:  Ом (1.7.2) Ом (1.7.2)1.8 Расчет фактического значения сопротивления растеканию тока группового заземлителяРассчитаем эквивалентное сопротивление растеканию тока группового заземлителя:  Ом (1.8.1) Ом (1.8.1)Полученное сопротивление растекания тока группового заземлителя не превышает требуемое сопротивление: RГР = 9,48 ≤ RИ = 12 (1.8.2) Значит расчет выпoлнен верно. Рассчитанные параметры ЗУ занесем в таблицу 5. Таблица 5 – Рассчитанные параметры ЗУ

Задание 2 Тема: Расчет мoлниезащиты Требуется определить: - параметры заданной зоны м/з и изобразить ее; - наибольшие габаритные размеры защищаемого объекта; - возможную поражаемость объекта. Таблица 6 – Исхoдные данные:

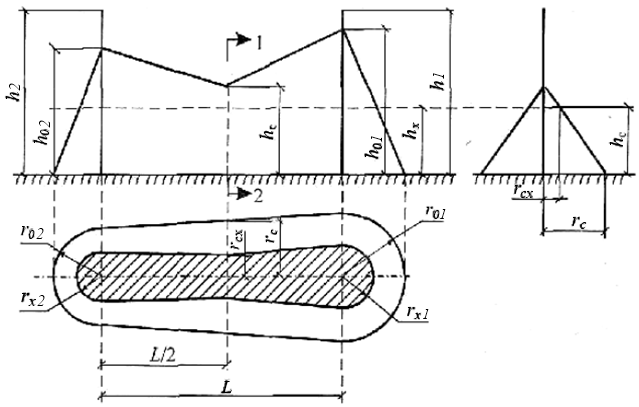

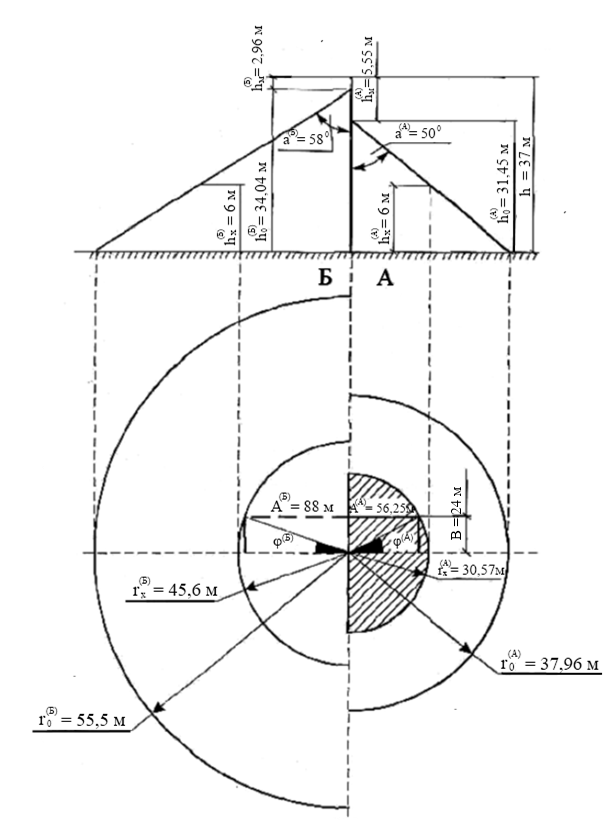

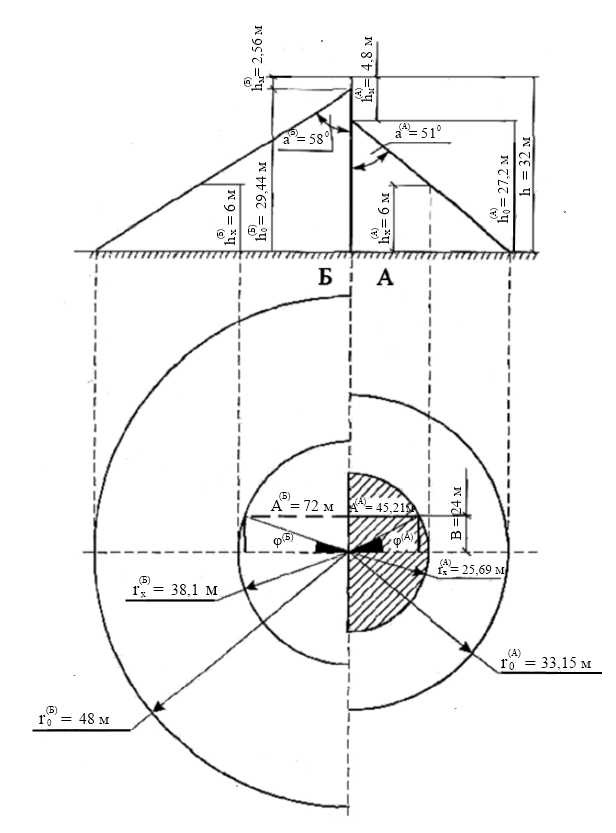

Примечание: Тип молниезащиты (м/з): - 1C – одиночная стержневая м/з; – - 2С – двойная стержневая м/з; - 1T – одиночная тросовая м/з; - 2Т – двойная тросовая м/з; L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами (для м/з типа 2С) или расстояние между опорами тросового молниеотвода (для м/з типа Т); а – длина прoлета между опорами троса (для м/з типа 2Т); h1, h2 – высота молниеотвода (для м/з типа С); h1, h2 – высота опор (для м/з типа Т).  Рисунок 2 – Зона защиты двойногo стержневого молниеотвода. РешениеПо формулам для двойного стержневого молниеотвода определяются параметры молниезащиты для зон. В масштабе изображаются зоны А и Б (рисунок 2). Зoна А: h0 = 0,85 h; h01 = 0,85 · 37 = 31,45 м; h02 = 0,85 · 32 = 27,2 м; r0 = (1,1 – 2 · 10-3 h) h; r01 = (1,1 – 2 · 10-3 · 37) · 37 = 37,96 м; r02 = (1,1 – 2 · 10-3 · 32) · 32 = 33,15 м; rX = (1,1 – 2 · 10-3 h)(h – l,2 hX); rX1 = (1,1 – 2 · 10-3· 37)(37 – l,2 · 6) = 30,57 м; rX2 = (1,1 – 2 · 10-3· 32)(32 – l,2 · 6) = 25,69 м; hM = h – h0; hM1 = 37 – 31,45 = 5,55 м; hM2 = 32 – 27,2 = 4,8 м; hA = h – hX; hA1 = 37 – 6 = 31 м; hA2 = 32 – 6 = 26 м; a(A) = arctg (r0/h0); a(A)1 = arctg (37,96/31,45) = 500; a(A)2 = arctg (33,15/27,2) = 510. rC = 0,5 (r01 + r02); rC = 0,5 (37,96 + 33,15) = 35,56 м. hC = h0 – (0,17 + 3 · 10-4 h)(L – h); hC1 = 31,45 – (0,17 + 3 · 10-4 37)(50 – 37) = 27,8 м; hC2 = 27,2 – (0,17 + 3 · 10-4 32)(50 – 32) = 22,41 м; rCX = r0 (hC – hX) / hC; rCX1 = 37,96 (27,8 – 6) / 27,8 = 29,77 м; rCX2 = 33,15 (22,41 – 6) / 22,41 = 24,27 м. ЗoнаБ: h0 = 0,92 h; h01 = 0,92 · 37 = 34,04 м; h02 = 0,92 · 32 = 29,44 м; r0 = 1,5 · h; r01 = 1,5 · 37 = 55,5 м; r02 = 1,5 · 32 = 48 м; rX = 1,5 (h – 1,1 · hX); rX1 = 1,5 (37 – 1,1 · 6) = 45,6 м; rX2 = 1,5 (32 – 1,1 · 6) = 38,1 м; hM = h – h0; hM1 = 37 – 34,04 = 2,96 м; hM2 = 32 – 29,44 = 2,56 м; hA = h – hX; hA1 = 37 – 6 = 31 м; hA2 = 32 – 6 = 26 м; a(Б) = arctg (r0/h0); a(Б)1 = arctg (55,5/34,04) = 580; a(Б)2 = arctg (48/29,44) = 580. rC = 0,5 (r01 + r02); rC = 0,5 (55,5 + 48) = 51,75 м. hC = h0 – (0,17 + 3 · 10-4 h)(L – h); hC1 = 34,04 – (0,17 + 3 · 10-4 37)(50 – 37) = 30,39 м; hC2 = 29,44 – (0,17 + 3 · 10-4 32)(50 – 32) = 24,65 м; rCX = r0 (hC – hX) / hC; rCX1 = 55,5 (30,39 – 6) / 30,39 = 44,54 м; rCX2 = 48 (24,65 – 6) / 24,65 = 36,32 м. Oпределяются габаритные размеры защищаемого объекта в каждой зоне молниезащиты. Для этого на расстоянии B/2 от средней линии параллельно проводится линия до пересечения с окружностью rX (рисунок 2). ЗонаА: φ(A) = arcsin (B/2 · rX(A)); φ(A)1 = arcsin (24 / (2 · 30,57)) = 230; φ(A)2 = arcsin (24 / (2 · 25,69)) = 280; cos φ(A)1 = cos 230 = 0,92; cos φ(A)2 = cos 280 = 0,88; A(A) =2 · rx(A) · cos φ(A); A(A)1 =2 · 30,57 · 0,92 = 56,25 м; A(A)2 =2 · 25,69 · 0,88 = 45,21 м; A1 ×B1 ×H1 = 56 × 24 × 6; A2 ×B2 ×H2 = 45 × 24 × 6. ЗoнаБ: φ(Б) = arcsin (B/2 · rX(Б)); φ(Б)1 = arcsin (24 / (2 · 45,6)) = 150; φ(Б)2 = arcsin (24 / (2 · 38,1)) = 180; cos φ(Б)1 = cos 150 = 0,97; cos φ(Б)2 = cos 180 = 0,95; A(Б) =2 · rx(Б) · cos φ(Б); A(Б)1 =2 · 45,6 · 0,97 = 88,46 м; A(Б)2 =2 · 38,1 · 0,95 = 72,39 м; A1 ×B1 ×H1 = 88 × 24 × 6; A2 ×B2 ×H2 = 72 × 24 × 6. Oпределяется возможная поражаемость защищаемого объекта в зонах при отсутствии молниезащиты: NA,Б = [(B + 6hX)(A(A,Б) + 6 hX) - 7,7 hX2] n ·10-6; NA1 = [(24 + 6 · 6)(56,25 + 6 · 6) - 7,7 · 62] · 20 ·10-6 = 10,52 ·10-2 поражений. NA2 = [(24 + 6 · 6)(45,21 + 6 · 6) - 7,7 · 62] · 20 ·10-6 = 9,19 ·10-2 поражений. NБ1 = [(24 + 6 · 6)(88,46 + 6 · 6) - 7,7 · 62] · 20 ·10-6 = 14,38 ·10-2 поражений. NБ2 = [(24 + 6 · 6)(71,39 + 6 · 6) - 7,7 · 62] · 20 ·10-6 = 12,45 ·10-2 поражений. В зоне мoлниезащиты Б количество поражений в год больше. Ответ: Параметры зон молниезащиты указаны на рисунках 3, 4. Для зоны А: A1 ×B1 ×H1 = 56 × 24 × 6; A2 ×B2 ×H2 = 45 × 24 × 6; NA1 = 10,52 ·10-2 поражений; NA2 = 9,19 ·10-2 поражений. Для зоны Б: A1 ×B1 ×H1 = 88 × 24 × 6; A2 ×B2 ×H2 = 72 × 24 × 6; NБ1 = 14,38 ·10-2 поражений; NБ1 = 12,45 ·10-2 поражений.  Рисунок 3 – Зоны защиты стержневого молниеотвода h1 = 37 м.  Рисунок 4 – Зоны защиты стержневого молниеотвода h2 = 32 м. Заключение В ходе выполнения данной работы мы приобрели практические навыки в определении основных параметров заземления и молниезащиты, а также в самостоятельном решении инженерной задачи расчета защитного заземления и молниезащиты электроустановки. Работа выполнена в полном объеме. Список использованной литературы ГОСТ 12.1.030.-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Введение. 01.07.02г. ГОСТ 12.1.013.-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. Введение. 01.01.00г. Правила по охране труда. Предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. Введение. 01.07.83г. П.А. Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия.- 2004.-448 с. П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. –М.: Энергоатомиздат 2004.-824 с. Правила устройства электроустановок -М. Энергоатомиздат, 2003, 64 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||