9. Рыбопропускные сооружения. 8. рыбопропускные и рыбозащитные сооружения рыбопропускные сооружения в составе гидроузлов влияние гидростроительства на рыбное хозяйство

Скачать 6.04 Mb. Скачать 6.04 Mb.

|

|

8. РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 8.1. РЫБОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СОСТАВЕ ГИДРОУЗЛОВ Влияние гидростроительства на рыбное хозяйство Рыбное хозяйство является важной отраслью национальной экономики; оно дает значительное количество ценных продуктов питания и сырье для промышленности. Среди этих продуктов первое место принадлежит различным рыбам. В зависимости от образа жизни рыбы делятся на морских, полупроходных, проходных и пресноводных (местных). Морские рыбы всю жизнь проводят в море, где они мечут икру (нерестятся) и воспроизводят потомство. К этой группе относятся: треска, большинство сельдевых, камбала, бычки, морской окунь и др. Полупроходные рыбы обитают в прибрежных районах моря, а для зимовки и нереста входят в устьевые участки рек. Область их распространения в реках различна, но сравнительно невелика. К этой группе относятся: лещ, сазан, судак, чехонь, корюшка, салака и др. Проходные рыбы – наиболее ценные из всех видов рыб – обитают в морях, а для нереста поднимаются в реки иногда на одну, две тысячи километров. Некоторые из этой группы рыб после нереста погибают (камчатский лосось-горбуша), другие скатываются обратно в море и повторно входят на нерест в реку. К этой категории относятся: осетровые, лососевые, белорыбица, нельма, усач, сиги, некоторые сельдевые и др. К этой же группе рыб относят и тех, которые, наоборот, живут в пресных водах, а для нереста уходят в море, как, например, угри, кефаль. Местные рыбы (туводные) обитают и нерестятся в реках и мигрируют лишь на сравнительно незначительных участках рек в поисках пищи и мест икрометания. К этому виду рыб относится форель, стерлядь, щука и некоторые другие. В продолжение многих тысячелетий своего существования каждый вид рыб приспособился для воспроизводства своего потомства к определенным экологическим условиям, как для нереста, так и для выкормки мальков. Эти условия для крупных проходных рыб более строги, чем для местных рыб, поэтому подходящих мест для нереста, например, лососевых или осетровых значительно меньше, чем для судака или щуки. Породы рыб, которые идут на нерест вверх по реке (таких большинство), называются анадромными. Те, которые идут вниз, в моря (например, угорь), называются катадромными. Водный Кодекс РФ запрещает ввод в эксплуатацию гидросооружений без рыбозащитных устройств и устройств по пропуску рыбы. Кроме того, на гидроузлах необходимо устанавливать устройства, предотвращающие попадание рыб в водозаборы. Возведение на реке гидроузлов является большим препятствием для миграции рыбы и в некоторых случаях влечет за собой ее прекращение (Нижне-Свирский гидроузел). Конечно, рыба может проходить через судоходные шлюзы, но это является редким исключением. Сейчас в мире требования к сохранению биологических ресурсов водотоков возрастают и на ряде ранее построенных объектов возводят рыбопропускные сооружения (ФРГ). Среди различных гидротехнических сооружений, способных нарушить естественные условия среды обитания, мест воспроизводства и путей миграции, на первом месте, безусловно, стоят плотины, а также различные водозаборы. Влияние этих сооружений выражается в следующем:

С другой стороны, в водохранилищах создаются специфические условия для жизни рыб, присущие озерам и водоемам с полустоячей водой; это может содействовать развитию самостоятельного рыбного хозяйства в новых местах (верхний бьеф). Таким образом, постройка плотин и водохранилищ в основном вредно сказывается на проходных и полупроходных рыбах, мало сказывается на пресноводных (туводных), и практически совсем не сказывается на морских рыбах. Поскольку проходные и полупроходные рыбы составляют наиболее ценную и питательную часть рыбной продукции, для предупреждения вредных последствий от строительства подпорных сооружений необходимо проведение специальных мероприятий, в состав которых входят:

Мы рассмотрим только рыбопропускные сооружения, являющиеся основным инженерным мероприятием для сохранения рыбных запасов в тех случаях, когда выше створа гидроузла имеются (и сохраняются) нерестилища. Первые письменные сообщения о рыбопропускных сооружениях относятся к XVII веку (Франция). В 1837 году Ричард Макфарлан запатентовал рыбоподъёмник. В 1852 – 1854 годах был построен рыбоподъёмник в Ирландии для пропуска лосося в реку. Со временем рыбопропускные сооружения стали крупнее и эффективнее. В СССР первые такие сооружения были построены еще в начальный период реализации плана ГОЭЛРО на Волховской и Земо-Авчальской (Грузия) гидростанциях в 1926 – 1927 годах. К сожалению, при возведении этих сооружений не были проведены соответствующие исследования по выбору их месторасположения в створе гидроузла, и рыбоходы оказались недействующими. На таких реках России как Дон, Волга, Днепр, Обь, Тулома, Кура, Енисей, Даугава и др., имеющих рыбохозяйственное значение, построено по несколько гидротехнических узлов, через которые рыба должна проходить к местам размножения. Рыбопропускные сооружения подразделяют на 2 основные группы:

Для обеспечения нормальной работы рыбопропускных сооружений необходимо соблюдать следующие условия. 1. Для привлечения рыбы к входу в рыбоход из верхнего бьефа в нижний необходимо подавать значительный расход воды, а скорости воды в этом месте должны быть равны скорости течения воды в реке. Вход в рыбоход следует располагать с таким расчетом, чтобы рыба могла легко его обнаружить. 2. Вход в рыбопропускное сооружение надо располагать на таком участке русла ниже плотины, где скорость течения приемлема для данного вида рыб. Лучше располагать вход на участке естественного русла, а не в зоне затопленных берегов. Желательно перед входом сооружать дамбы или другие устройства, направляющие рыб к входу. Из входа в рыбопропускное сооружение должен выходить поток воды с оптимальной для данного вида рыб скоростью (привлекающий поток). 3. Скорость течения воды по рыбоходу следует назначать в зависимости от вида рыбы, идущей по рыбоходу, чтобы рыба могла ее преодолеть. 4. Размеры отдельных конструктивных частей рыбоходов необходимо выбирать в зависимости от вида рыб, которые будут проходить по этому рыбоходу. Поэтому ширину, длину отдельных бассейнов (ступеней), уклон дна, расстояния между бассейнами для отдыха рыб, размеры вплывных отверстий и т. д. следует назначать в каждом отдельном случае специально. 5. При устройстве рыбоподъемников размеры подходного лотка и камер рыбоприемника необходимо назначать с учетом исключения травмирования рыбы при подъеме ее из нижнего бьефа в верхний. 6. Работа подъемных и других механизмов должна быть по возможности бесшумной, чтобы не отпугивать рыбу от сооружения. Рыбоходы Рыбоходы представляют собой лотки или небольшие каналы, по которым из верхнего бьефа в нижний течет вода, а в обратном направлении поднимается рыба. Для того чтобы рыба могла преодолевать встречное течение, скорости движения воды в лотке назначают в определенных пределах, проверенных опытным путем. Данные об этих скоростях приведены в таблице. Скорость течения воды, преодолеваемая рыбами

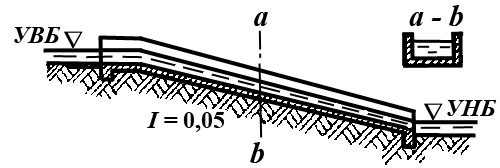

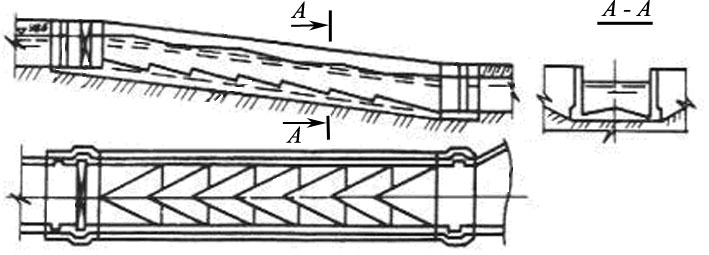

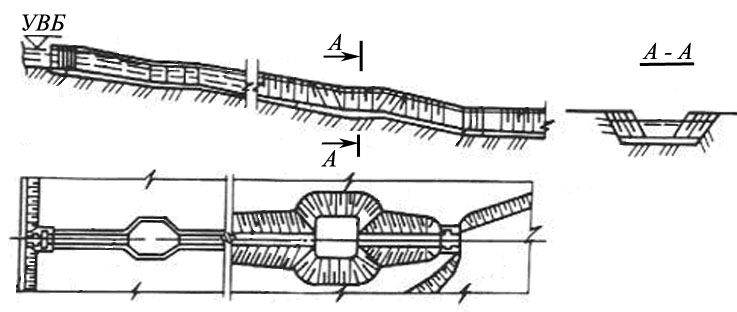

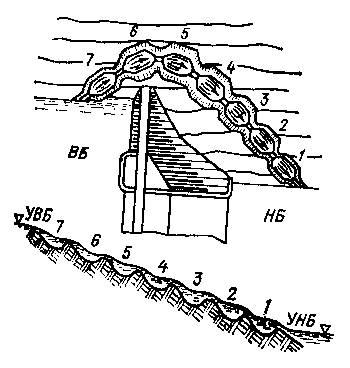

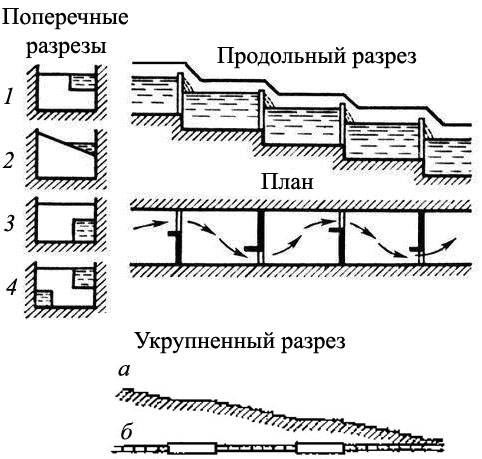

Если, скажем, лососевые способны преодолевать поток воды в 4 м/с и более, а семга даже до 8,5 м/с, то для осетровых и большинства других волжских проходных рыб предельно допустимая скорость течения колеблется в диапазоне от 1,6 до 2,3 м/с. В зависимости от конструктивных особенностей рыбоходы подразделяются на лотковые, прудковые и лестничные. Лотковые рыбоходы – это рыбоходы с одинаковой скоростью течения по всему сечению. Это каналы, желоба, лотки в которых скорость течения воды зависит от их длины и разности уровней верхнего и нижнего бьефов. Длина таких рыбоходов достигает нескольких километров и, чтобы не делать их слишком длинными, на их верхнем конце устанавливают шлюзы, регулирующие скорость течения. Можно, также создать в канале преграды, замедляющие проток воды: устанавливают в шахматном порядке бетонные блоки, делают чередующиеся неполные перегородки от правого и левого бортов, делают шероховатое бетонное дно, или засыпают дно булыжником. В СССР такие рыбоходы построили: на реке Нарва (для угря); на реке Буг (Александровский гидроузел, для осетровых); на реке Волхов (для сигов); на реке Кура (Земо-Авчальский, для лосося). Свободные лотковые рыбоходы имеют гладкие (без искусственной шероховатости) дно и стенки лотка и представляют собой по существу быстротоки (см. рисунок) с уклонами не более 0,05. Свободные рыбоходы применяют очень редко и только при небольших гидроузлах с напором до 2 – 3 м.  Схема свободного лоткового рыбохода (без перегородок) Лотковые рыбоходы с неполными перегородками (см. рисунок) позволяют снизить скорости течения воды до 0,8 – 2,0 м/с.  Схемы лотковых рыбоходов с неполными перегородками Они более экономичны, чем свободные лотковые рыбоходы, но бурный режим потока с водоворотами вызывает повреждения проходящей рыбы. Поэтому такие лотки применяют тоже редко.  Лотковый рыбоход повышенной шероховатости: а – продольный разрез; б – поперечный разрез; в – план  Лотковый рыбоход с шероховатостью в виде специальных зубьев Лотковые рыбоходы повышенной шероховатости выполняют; путем устройства по дну и стенам лотка порогов, укладки брусков. В таких рыбоходах допускаются уклоны в пределах от 1:10 до 1:1,7 и напоры до 5 – 7 м, однако средние скорости воды не превышают 2 – 2,5 м/с. Рыбоходы с шероховатостью в виде специальных зубьев, распространенные за рубежом, в нашей отечественной практике оказались неэффективными (например, на Волховской плотине). Рыбоходами с переменной скоростью течения являются прудковые и лестничные рыбоходы. Прудковые рыбоходы устраивают в естественном грунте берега в обход плотины или по откосу земляной плотины. Они представляют собой ряд бассейнов – прудков, соединенных между собой короткими каналами или лотками. Скорость течения в каналах – высокая, а в прудиках – низкая, и рыбы могут в них отдыхать. Прудки делают длиной по 3 – 5 м и глубиной 0,6 – 0,8 м; уровни воды в смежных прудках разнятся на 0,5 – 1,5 м.  Прудковый рыбоход Прудковые рыбоходы обычно работают эффективно, так как в них создаются привычные для рыбы природные условия, и она имеет возможность отдыхать в прудках. Однако для устройства таких рыбоходов необходимы соответствующие грунты и рельеф берега, что ограничивает их применение. Прудковые рыбоходы дают возможность рыбам преодолевать напоры до 15 м (для лососевых рыб).  Прудковый рыбоход Лестничные рыбоходы представляют собой лотки со ступенчатым дном и с поперечными перегородками, в которых для прохода рыбы устроены вплывные отверстия. В целях лучшего гашения энергии потока воды вплывные отверстия располагают (вдоль рыбохода) в шахматном порядке и в зависимости от породы рыб делают поверхностными (например, для сельдей) и донными (для осетровых рыб). Лестничные рыбоходы обычно имеют по нескольку маршей с высотой подъема 2,5 – 4 м в каждом, а между маршами для отдыха рыб устраивают удлиненные бассейны. Построенные рыбоходы имеют уклоны от 1:7 до 1:12. В СССР лестничные рыбоходы были сооружены для лососей: на реке Терек (Каргсиинская ГЭС); на реке Тулома – Нижне-Туломский; Верхне-Туломский (здесь рыбоход соединен со шлюзом); Колвицкий (лосось, сырть); Кугумский (лосось, сырть).  Лестничный рыбоход: 1 – 4 – поперечные разрезы рыбоходов с различным расположением всплывных отверстий; а – продольные разрезы; б – планы

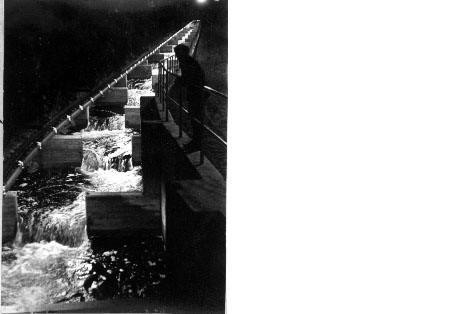

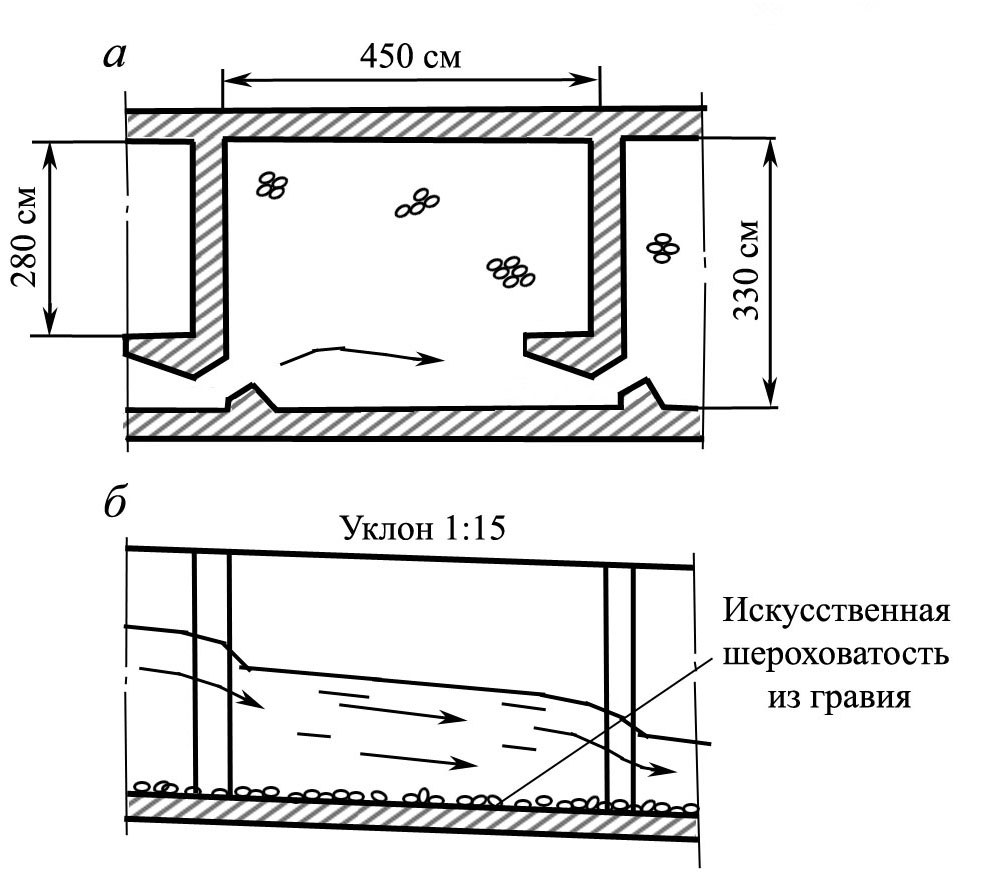

Нижняя часть рыбохода на реке Дарт в Великобритании  Рыбоход Бонневильской плотины на реке Колумбия в США  Рыбоход на ручье Лососёвом в штате Монтана США  Рыбопропускное сооружение, гидроэлектростанция Коивукоски, г. Котка, Финляндия  Небольшой рыбоход на реке Оттер в Великобритании Из всех существующих типов рыбоходов лестничные являются наиболее распространенными, пригодными для различных пород рыб. Их строят на гидроузлах с напором до 30 м, применяя различные материалы; в них можно создавать привычные для рыб природные условия реки, в том числе и искусственное освещение. Поэтому лестничные рыбоходы (вместе с прудковыми) практически вытеснили все другие типы. Один из наиболее удачно построенных и функционирующих рыбоходов – Нижнее-Туломский (СССР) для пропуска сёмги. На реке Туломе в Мурманской области построен каскад ГЭС и на них устроены два рыбохода – верхний и нижний. Нижне-Туломская ГЭС была построена в 1937 году в рамках плана ГОЭЛРО в поселке Мурмаши за рекордный срок 36 месяцев. Среди строителей ГЭС в основном были люди, прошедшие суровую школу Беломорско-Балтийского канала. В постоянную эксплуатацию станция была принята 11 июля 1938 года.  Нижне-Туломская ГЭС  Рыбоход для пропуска на нерест семги и горбуши на Нижне-Туломской ГЭС Нижнее-Туломская ГЭС стала барьером на пути рыбьих стай, идущих на нерест из Кольского залива в реку Тулома. Но даже в те годы энергетики уделяли пристальное внимание вопросам бережного отношения к природе. ГЭС стала площадкой уникального эксперимента – для пропуска сёмги из нижнего бьефа станции в верхний был построен специальный рыбоход. Нигде в мире подобных сооружений на тот момент не строили. Это сооружение имеет вид бетонного тоннеля, разделённого на отдельные бассейны железобетонными стенками с вплывными отверстиями. На рыбоходе общей протяженностью 513 метров устроено 64 колодца. Уклон дна рыбохода 1:25, высота подъёма 16 – 20 м. В рыбоходе 49 бассейнов размером 3×6 м, глубиной 0,9 м и 9 бассейнов для отдыха рыб размером 4,5×8 м, глубиной 1,5 м. Так как рыбоход работает в приливы и отливы, в нём имеются три входных отверстия, расположенных на различных уровнях. Семга как по лестнице поднимается из нижней точки рыбохода к верхней и направляется дальше в верховье реки на нерест, обходя, таким образом, плотину гидроэлектростанции. Для создания естественного течения воды в бетон дна утоплены булыжные камни. Вот уже более 70 лет капризная семга, которая всегда нерестится лишь в той реке, где родилась, обходит турбины Нижне-Туломской ГЭС. А поздней осенью, после нереста, взрослые особи, а вместе с ними и мальки, движутся обратно по реке. В это время на гидростанции останавливают одну из турбин, чтобы рыба могла беспрепятственно скатиться в море. Вторая станция каскада, подземная Верхне-Туломская, расположена в 65 км от Нижне-Туломской ГЭС. Она строилась совместными усилиями российских и финских специалистов. Все 4 агрегата ГЭС были приняты в постоянную эксплуатацию 27 октября 1965 г. До сооружения ГЭС река Тулома в этом месте на отрезке в 2,5 км имела перепад 28 м. Когда же построили плотину, разместив машинный зал под землей, напор воды составил здесь 60 м.  Рыбоход в тоннеле для семги и горбуши на Верхне-Туломской ГЭС  Верхне-Туломская ГЭС, выход из рыбохода Верхне-Туломское рыбопропускное сооружение представляет собой сочетание лестничного рыбохода и рыбного шлюза. По отводному каналу ГЭС рыба заходит в лестничную часть сооружения, а затем через бассейн отдыха в нижнюю камеру шлюза. По мере концентрации рыбы затвор нижней камеры закрывается и вода, а вместе с ней и рыба поднимается по вертикальной шахте шлюза до уровня верхней камеры. После выхода рыбы в верхний бьеф плотины затвор нижней камеры открывается, уровень воды падает до исходного и цикл повторяется снова. Продолжительность цикла от 3 до 10 часов. Управление системой – автоматическое и дублирующее – ручное. Рыбоход пробит в гнейсовых проходах, не цементирован, что создаёт условия, близкие к естественным. Общая длина рыбохода 260,5 м, уклон днища от нулевого до 1:9,1, на рыбоходе тридцать ступеней, представляющие собой колодцы различных размеров с перепадами от 0,3 до 0,58 м. Заканчивается рыбоход бассейном для отдыха рыб. Высота вертикальной шахты шлюза около 60 м. Вход в шахту рыбоподъёмника представляет собой окно, расположенное сбоку шлюзовой камеры. Общая высота подъёма 63,4 м. Рыба для перехода из нижнего в верхний бьеф преодолевает путь длинной 830 м, в том числе участок (длиной 515 м) тоннеля отводящего канала ГЭС. Соединение рыбохода со шлюзом снижает эффективность их совместной работы из-за периодичности работы шлюза. Кегумский рыбоход построен на реке Даугаве (Латвия) для пропуска балтийского лосося, сырти и угря из нижнего бьефа Кегумской ГЭС в верхний. В отличие от Нижне-Туломского рыбохода, который расположен в стороне от гидротехнического узла, Кегумский рыбоход расположен рядом со зданием ГЭС и водоснабжаемой частью плотины. Рыбоход представляет собой лоток (лестницу), не развёрнутый по длине, а сгруппированный в систему продольных и поперечных маршей. Общая длина рыбохода 240 м. В рыбоходе 10 маршей с углами поворота 90 и 180°. Каждый отдельный марш – железобетонный наклонный лоток шириной 3 м с вертикальными продольными стенками высотой 1,8 м. В рыбоходе имеется один бассейн для отдыха рыб размером 6×6,3 м. Для лучшего захода рыбы в рыбоход со стороны нижнего бьефа имеется направляющая стенка, отделяющая поток воды, сбрасываемые через сбросные отверстия плотины. При эксплуатации Кугумского рыбохода было замечено, что на ход рыбы по рыбоходу очень сильно влияет режим работы ГЭС. При работе всех турбин ГЭС из-за сильного течения в нижнем бьефе рыба дезориентируется и не может зайти в рыбоход. При уменьшении выработки электроэнергии и сброса воды сила течения уменьшается, рыба легко находит привлекаемую струю воды, идущую из рыбохода, и быстро поднимается по нему в верхний бьеф. Рыбоход Кегумской ГЭС функционировал достаточно успешно, пока построенная позднее выше по течению Даугавы Плявиньская ГЭС не прекратила движение угря вверх по реке из-за неудачной конструкции рыбоподъемника. В этой связи гидрологи и ихтиологи решили, что угри естественным образом изменили пути своей миграции и переориентировались на другие ближайшие реки. И когда проектировалась и строилась Рижская ГЭС в низовьях Даугавы, на ней вообще не было запроектировано и не было построено рыбопропускное сооружение. Позднейшие исследования показали ошибочность этих решений. Действующим рыбоходом является и рыбоход Мак-Нэри на реке Колумбия в США для пропуска лосося – высота подъема 25 м, длина лотка 610 м. Одним из новейших является рыбоход гидроузла Иффецхайм на реке Рейн, построенный в 2001 году. Лестничный рыбоход ведет в обход гидроэлектростанции. Высота подъема лотка – 11 м. Лоток шириной 330 см с уклоном дна 1:15 на участке протяженностью около 200 м разбит на 37 бассейнов длиной по 4,5 м, соединенных друг с другом вертикальными проходами. Площадь каждого из бассейнов 15 м2, глубина 1,5 м, а общая длина конструкции, включая вход и выход, составляет 300 м. В лоток подается постоянный расход воды из верхнего бьефа 1,2 м3/с. На нижнем участке лоток впадает в квадратный бассейн, куда также входит вода от малой ГЭС (мощностью 1,2 МВт) с расходом 11,8 м3/с. Из этого бассейна в нижний бьеф ведут три коротких лотка лестничного рыбохода одинаковой конструкции с расходом воды в каждом более 4 м3/с, что создает хорошие условия для привлечения рыбы и ее входа в рыбоход.  Схематический план рыбохода гидроузла «Иффецхайм» на реке Рейн (Германия) Кстати, недостатком большинства рыбопропускных сооружений, как уже отмечалось, являются именно малые «побудительные» расходы воды, что затрудняет нахождение рыбой «нужной» струи в нижнем бьефе, особенно когда работает ГЭС. На рыбоходе гидроузла Иффецхайм в Германии сделана смотровая комната, а также ловушка на выходе из лотка в верхний бьеф для наблюдений, подсчета рыбы и исследовательских целей. Специальные видеокамеры наблюдают за поведением рыбы и ведут счет поголовью. Рыбоход аналогичной конструкции введен в работу и на гидроузле Габсхайм (Франция) на реке Рейн в 2002 году.  Конструкция лотка рыбохода «Иффецхайм»: а – план секции лотка; б – продольный разрез Не всегда, как видим, строительство рыбоходов решает поставленные задачи. Уже упомянутая система ГЭС и рыбоходов на реке Даугава, несмотря на удачный рыбоход Кегумской ГЭС, из-за строительства других ГЭС привела к прекращению хода рыбы. Так же неудачей закончилось строительство рыбоходного сооружения на Волховской ГЭС. И сейчас популяция волховского сига поддерживается искусственным разведением на Волховском рыбоводном заводе. | ||||||||||||||||||||