Актуальность темы обусловлена тем, что для большинства российских предприятий маркетинговое управление становится одним из условий выживания и успешного функционирования

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

Размещено на http://www.allbest.ru/ Введение Актуальность темы обусловлена тем, что для большинства российских предприятий маркетинговое управление становится одним из условий выживания и успешного функционирования. При этом обеспечение эффективности такого управления требует умения предвидеть вероятное будущее состояние предприятия и среды, в которой оно существует, вовремя предупредить возможные сбои и срывы в работе. Это достигается с помощью прогнозирования как плановой, так и практической работы предприятия по всем направлениям его деятельности и в частности, в области прогнозирования сбыта продукции (товаров, работ, услуг). Многообразие проблем, возникающих при обеспечении жизнедеятельности предприятия и являющихся предметом прогнозирования, приводит к появлению большого количества разнообразных прогнозов, разрабатываемых на основе определенных методов прогнозирования. Поскольку современная экономическая наука располагает большим количеством разнообразных методов прогнозирования, каждый менеджер и специалист по планированию должен овладеть навыками прикладного прогнозирования, а руководитель, ответственный за принятие стратегических решений, должен к тому же уметь сделать правильный выбор метода прогнозирования. 1. Прогнозирование и виды прогнозов Прогнозирование (греч. Prognosis - знание наперед) - это род предвидения (предсказания), поскольку имеет дело с получением информации о будущем. Предсказание "предполагает описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего. Помимо формального, основанного на научных методах прогнозирования, к предсказанию относятся предчувствие и предугадывание. Предчувствие - это описание будущего на основе эрудиции, работы подсознания. Предугадывание использует житейский опыт и знание обстоятельств". В широком плане как научное прогнозирование, так и предчувствие и предугадывание входят в понятие “прогнозирование деятельности предприятия". Прогноз - это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта (в частности предприятия) и его среды в будущий период времени. Выделяются различные признаки классификации прогнозов. Мы воспользуемся подходом, разработанным в Финансовой академии при Правительстве РФ и на его основе составим следующую классификационную таблицу. Таблица 1 Виды прогнозов

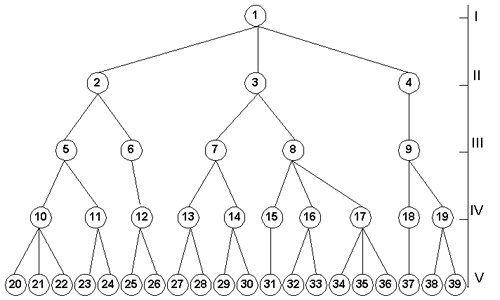

Ниже дана характеристика каждого из перечисленных в табл.1 видов прогнозов. В зависимости от горизонта прогнозирования прогноз может разрабатываться на очень короткий период времени - до месяца (например, недельные и месячные прогнозы объемов продаж, движения наличности), на год, а также на 2-3 года (среднесрочный прогноз), 5 и более лет (долгосрочный прогноз). Долгосрочные прогнозы называют также перспективными. Нередко пятилетние прогнозы относят к среднесрочным. По типам прогнозирования выделяют поисковые, нормативные и основанные на творческом видении прогнозы. Поисковое прогнозирование - способ научного прогнозирования от настоящего к будущему: прогнозирование начинается от сегодняшнего дня, опирается на имеющуюся информацию и постепенно проникает в будущее. Существуют два вида поискового прогнозирования: - экстраполятивное (традиционное), - альтернативное (новаторское). Экстраполятивный подход предполагает, что экономическое и прочее развитие происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз может быть простой проекцией (экстраполяцией) прошлого в будущее. Экстраполятивный подход очень широко применяется в прогнозировании и так или иначе отражается в большинстве методов прогнозирования. Альтернативный подход базируется на том, что внешняя и внутренняя среда бизнеса подвержена постоянным изменениям, вследствие чего: развитие предприятия происходит не только гладко и непрерывно, но и скачкообразно и прерывисто; существует определенное число вариантов будущего развития предприятия. Оба вида поискового прогнозирования опираются как на количественные, так и на качественные методы прогнозирования. Нормативное (нормативно-целевое) прогнозирование предполагает: во-первых, определение общих целей и стратегических ориентиров предприятия на будущий период; во-вторых, оценку развития предприятия, исходя из этих целей. Нормативное прогнозирование применяется чаще всего тогда, когда предприятие не располагает необходимыми историческими данными. В силу этого оно опирается на качественные методы исследования и, как и экстраполятивное, является в большой степени традиционным подходом к предсказанию будущей среды предприятия. Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, - использует субъективное знание прогнозиста, его интуицию. Прогнозы такого рода часто имеют формы “утопий” или “антиутопий” - литературных описаний вымышленного будущего. Несмотря на кажущуюся отдаленность от мира экономики, подобные произведения являются хорошим дополнением к сухому количественному прогнозу. Данный вид прогнозирования может использоваться для непосредственного предсказания будущих результатов деятельности предприятия. В зависимости от степени вероятности будущих событий прогнозы делятся на вариантные и инвариантные. Инвариантный прогноз предполагает только один вариант развития будущих событий. Он возможен в условиях высокой степени определенности будущей среды. Как правило, такой прогноз базируется на экстраполятивном подходе (простом продолжении сложившейся тенденции и в будущем). Вариантный прогноз основывается на предположении о значительной неопределенности будущей среды и, следовательно, наличии нескольких вероятных вариантов развития. Каждый из вариантов развития учитывает специфическое состояние будущей среды предприятия и, исходя из этого, определяет основные параметры данного бизнеса. Такого рода вариант будущего состояния предприятия называют сценарием. По способу представления результатов прогнозы делятся на точечные и интервальные. Точечный прогноз исходит из того, что данный вариант развития включает единственное значение прогнозируемого показателя, например, среднедневной товарооборот в следующем месяце возрастет на 5%. Интервальный прогноз - это такое предсказание будущего, в котором предполагается некоторый интервал, диапазон значений прогнозируемого показателя, например: среднедневной товарооборот в следующем месяце возрастет на 5-8%. 2. Методы прогнозирования Единого, универсального, метода прогнозирования не существует. В связи с огромным разнообразием прогнозируемых ситуаций имеется и большое разнообразие методов прогнозирования (свыше 150). На рис. 1 представлен один из вариантов классификации методов прогнозирования, основанной на индуктивном и дедуктивном подходах. Из рис.1 видно, что вся совокупность методов прогнозирования может быть представлена двумя группами – в зависимости от степени их однородности: простые методы, комплексные методы. Группа простых методов объединяет однородные по содержанию и используемому инструментарию методы прогнозирования (например, экстраполяция тенденций, морфологический анализ и др.). Комплексные методы отражают совокупности, комбинации методов, чаще всего реализуемые специальными прогностическими системами (например, методы прогнозного графа, система “Паттерн” и др.). Кроме того все методы прогнозирования поделены еще на три класса: фактографические методы, экспертные методы, комбинированные методы.  В основу их выделения положен характер информации, на базе которой составляется прогноз: 1) фактографические методы базируются на фактическом информационном материале о прошлом и настоящем развитии объекта прогнозирования. Чаще всего применяются при поисковом прогнозировании для эволюционных процессов; 2) экспертные (интуитивные) методы основаны на использовании знаний специалистов-экспертов об объекте прогнозирования и обобщении их мнений о развитии (поведении) объекта в будущем. Экспертные методы в большей мере соответствуют нормативному прогнозированию скачкообразных процессов; 3) комбинированные методы включают методы со смешанной информационной основой, в которых в качестве первичной информации наряду с экспертной используется и фактографическая. В свою очередь, каждый из перечисленных классов также подразделяется на группы и подгруппы. Так, среди фактографических методов выделяются группы: - статистических (параметрических) методов; - опережающих методов. Группа статистических методов включает методы, основанные на построении и анализе динамических рядов характеристик (параметров) объекта прогнозирования. Среди них наибольшее распространение получили экстраполяция, интерполяция, метод аналогий (модель подобия), параметрический метод и др. Группа опережающих методов состоит из методов, основанных на использовании свойства научно-технической информации опережать реализацию научно-технических достижений. Среди методов этой группы выделяется публикационный, основанный на анализе и оценке динамики публикаций. Среди экспертных методов выделяют группы по следующим признакам: - по количеству привлеченных экспертов; - по наличию аналитической обработки данных экспертизы (табл. 2). Таблица 2 Классификация экспертных методов прогнозирования

3. Экспертное прогнозирование Экспертные методы прогнозирования применяются, как правило, в случаях, когда отсутствуют какие-либо статистические данные, на которых мог бы базироваться количественный прогноз, как, например, в случае, когда предприятие собирается выпустить на рынок совершенно новый продукт. Но даже когда статистическая информация имеется, при использовании ее для прогнозирования могут возникнуть трудности, которые можно разделить на четыре группы: - исходная статистическая информация зачастую бывает недостоверной. Однако даже при наличии достоверных данных о прошлом, они не всегда могут служить надежной базой для принятия плановых решений, направленных в будущее; - некоторая часть информации, необходимой для выбора наилучшего варианта планового решения, имеет качественный характер и не поддается количественным измерениям (например, невозможно разработать формулу для прогнозирования (оценки) поведения людей в той или иной ситуации, в производственном коллективе); - в момент принятия решения необходимая статистическая информация отсутствует, а ее получение требует времени или средств; - существует большая группа факторов, которые будут влиять на реализацию планов, но при подготовке плановых решений их нельзя точно предсказать. Для применения статистических методов прогнозирования необходимо проводить исследовательскую работу и пользоваться услугами квалифицированных статистиков - и то и другое может дорого стоить. Кроме того, в условиях динамичного развития общества, когда происходят какие-то кардинальные изменения - в экономике, в социальной сфере, в технике, в технологии и в других областях - эффективность применения статистических методов для прогнозирования и планирования, особенно на длительный период, снижается. Существует также опасность, что управляющие станут чрезмерно полагаться на статистические методы и на полученные на их основе результаты и поэтому могут не заметить существенных изменений, значение которых мог бы оценить другой специалист. В таких условиях особую роль в предвидении будущего приобретает интуиция специалистов, называемых экспертами. Методы анализа и обобщения суждений и предположений с помощью экспертов называются экспертными или методами экспертных оценок. Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение принимается как решение проблемы (в данном случае - прогноз). Центральным этапом экспертного прогнозирования является проведение опроса экспертов. В зависимости от целей и задач экспертизы, существа и сложности анализируемой проблемы, времени, отведенного на опрос и экспертизу в целом, и допустимой их стоимости, а также от подбора участвующих в ней специалистов, выбирается метод опроса: - индивидуальный или групповой (коллективный); - личный (очный) или заочный (путем пересылки анкет); - устный или письменный; - открытый или скрытый. Индивидуальный опрос позволяет максимально использовать способности и знания каждого специалиста. В отличие от индивидуального при групповом опросе специалисты могут обмениваться мнениями, учесть упущенное каждым из них, скорректировать свою оценку. Обмен мнениями является обычно стимулирующим началом в выдвижении и творческой разработке новых идей. В то же время недостатки такого опроса состоят в сильном влиянии авторитетов на мнения большинства участников экспертизы, в трудности публичного отказа от своей точки зрения и в ряде других факторов психофизиологической совместимости. Из сказанного видно, что методы индивидуального опроса предъявляют более высокие требования к эксперту по сравнению с групповым опросом, при котором ошибочные мнения и суждения отдельных экспертов могут быть “поправлены” при выведении общей оценки всей группой. Среди методов индивидуального экспертного прогнозирования следует выделить метод интервью, аналитические экспертные оценки (например, в виде докладной записки), морфологический анализ и др. (см. рис. 1 и табл. 1), хотя некоторые из них, например, метод генерации идей, экспертных оценок и другие могут применяться и в коллективном варианте. Ниже дана краткая характеристика некоторых из представленных в табл. 2 методов прогнозирования. 1. Метод интервью предполагает беседу организатора прогнозной деятельности с экспертом-прогнозистом о будущем состоянии предприятия и его среды. Этот метод требует от эксперта умения быстро, фактически экспромтом, давать качественные советы на поставленные вопросы. Одновременно может проводиться опрос нескольких экспертов, однако в этом случае есть опасность потери самостоятельности экспертов и, кроме того, интервью грозит превратиться в дискуссию 2. Метод аналитических докладных записок (аналитических экспертных оценок в форме докладной записки) предполагает, что эксперт-прогнозист выполняет самостоятельно аналитическую работу с оценкой состояния и путей развития, излагая свои соображения письменно. При этом для выявления важности проблем и решений используют метод предпочтения, метод рангов. При использовании метода предпочтения эксперт должен пронумеровать возможные варианты, способы и т.п. в порядке предпочтения, поставив 1 самому важному критерию, 2 - менее важному и т.д. При применении метода рангов эксперту предлагается расположить рассматриваемые варианты вдоль шкалы, имеющей определенное число делений (например, от 0 до 10). Разрешается располагать варианты (способы) в промежуточных точках между делениями, а также одному делению шкалы соотносить несколько вариантов. 3. Метод “мозговой атаки” (“мозгового штурма”). Данный метод является наиболее известным и широко используемым методом коллективной генерации идей и творческого решения проблем. Он представляет собой свободный, неструктурированный процесс генерирования всевозможных идей по поставленной проблеме, спонтанно предлагаемых участниками. Формы применения метода “мозгового штурма” (“атаки”) могут быть самыми разными. Рассмотрим два из возможных вариантов: 1) обычное заседание. На таком заседании руководитель поочередно опрашивает каждого участвующего в заседании и просит назвать проблемы, которые отрицательно влияют на эффективность деятельности предприятия, структурного подразделения, результативность процесса, состояние условий труда или любой другой аспект работы, выполняемой общими усилиями. Каждая указанная проблема заносится в список и нумеруется. Затем этот список вывешивается у всех на виду. Критика или оценка идей не допускается. Особое значение уделяется созданию свободной и творческой обстановки, позволяющей всем сотрудникам (экспертам) беспрепятственно высказывать свои идеи и предложения. 2) проведение заседания по круговой системе. Группа специалистов подразделяется на подгруппы, состоящие из 3 или 4 человек, каждый из которых записывает на листе бумаги или на карточках по две или три идеи. Затем в рамках подгруппы происходит обмен карточками, записанные на них идеи развиваются другими участниками и дополняются новыми. После троекратного обмена каждая подгруппа составляет сводный перечень выдвинутых идей. Затем собирается вся группа, и на рассмотрение всех членов группы представляются отчеты о работе, проделанной в подгруппах. 4. Метод “мозговой атаки наоборот”. “Мозговая атака наоборот” во многом напоминает обычную “мозговую атаку”, но при этом разрешается высказывать критические замечания. Вернее, не столько даже разрешается, сколько весь метод построен на том, чтобы все участники группы выявили недостатки предлагаемых идей. К проведению таких заседаний нужно относиться очень ответственно, чтобы участники дискуссии вели себя корректно по отношению друг к другу. Метод “мозговой атаки наоборот” может дать неплохие результаты, если его задействовать в качестве предварительного шага перед использованием других методов стимулирования творческой активности. Обычно в ходе “мозговой атаки наоборот” участники должны не только найти все слабые места каждой идеи, но и предложить пути их устранения. 5. Метод “мысленного группового анализа реальной ситуации”. Этот метод применяется при достаточно большом составе группы (около 20 человек), когда вопрос касается всей ситуации (процесса), которой можно дать количественную оценку на основе интуиции или здравого смысла, и когда требуется групповое обсуждение или взаимодействие. 6. Метод составления сценариев - наиболее популярный за последние десятилетия метод экспертных оценок. Сценарий - это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Для прогноза ситуации, как правило, характерно существование определенного количества вероятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в себя несколько сценариев. В большинстве случаев это три сценария: оптимистический, пессимистический и средний - наиболее вероятный, ожидаемый. Составление сценария, как правило, включат в себя несколько этапов: 1) структурирование и формулировка вопроса. Вопрос, выбранный для анализа, должен быть определен настолько точно, насколько это возможно. 2) определение и группировка сфер влияния. Для осуществления данного этапа необходимо выделить критические среды бизнеса и оценить их влияние на будущее предприятия; 3) установление показателей будущего развития критически важных факторов среды предприятия. После того как основные сферы влияния обозначены, необходимо определить их возможное состояние в будущем исходя из намеченных предприятием целей. Показатели будущего состояния не должны быть чрезмерно благополучными, амбициозными. 4) формирование и отбор согласующихся наборов предположений. Если на предыдущем этапе предприятие определило будущее состояние среды и ее влияние на предприятие исходя из собственных целей, то на данном этапе возможное развитие сфер влияния определяется исходя из их сегодняшнего состояния и всевозможных изменений. 5) сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер влияния с предположениями об их развитии. На данном этапе сопоставляются результаты третьего и четвертого этапов. Повышенные или заниженные показатели состояния среды корректируются при помощи данных, полученных на четвертом этапе. Например: если предприятие на третьем этапе прогнозировало увеличение рождаемости в регионе в 2003 году на 3%, а анализ на четвертом этапе показал, что произойдет ухудшение экономической конъюнктуры, экологической обстановки, возможны политические и социальные коллизии, то на пятом этапе показатель 3% должен быть изменен в сторону уменьшения, например, до 1%. 6) введение в анализ разрушительных событий. Разрушительное событие - это внезапно случившийся инцидент, который не был ранее спрогнозирован и который может изменить направление тенденции. Разрушительные события могут иметь как отрицательный характер (наводнения, землетрясения, аварии атомных реакторов и т.д.), так и положительный (технологические взрывы, политические примирения между бывшими противниками и т.д.). 7) установление последствий. На этом этапе сопоставляются стратегические проблемы предприятия (например, возможность роста за счет более широкого освоения рынка) и выбранные варианты развития среды. Определяется характер и степень воздействия тех или иных вариантов развития на стратегические области действий предприятия; 8) принятие мер. В узком смысле этот этап уже не относится к анализу, но он естественно вытекает из предыдущих этапов. В целом сценарий подчинен стратегической функции предприятия и разрабатывается в процессе долгосрочного планирования. Широкий временной охват предполагает усиление неопределенности среды бизнеса и поэтому для сценария, как правило, характерны некоторая недостоверность и повышенное количество ошибок. 7. Метод дерева целей - широко применяется для прогнозирования возможных направлений развития науки, техники, технологий. Так называемое дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня. Принцип разбиения общей цели на подцели и задачи иллюстрирует схема, представленная на рис. 4. Оценка относительной важности целей и значимости связей между ними производится с помощью экспертов, причем для последовательного определения значимости целей и задач на различных уровнях обычно используются оценочные матрицы. Оценка коэффициентов взаимосвязей с помощью этих матриц производится, например, следующим образом: в 10 баллов оценивается такое влияние одного фактора на другой, без которого невозможно решить поставленную задачу. В 9,8 и 7 баллов оценивается влияние, без которого решение задачи будет соответственно в сильной, средней и слабой степени затруднено. Оценки 6,5 и 4 балла присваиваются в тех случаях, когда влияние одного фактора может в той или иной степени (сильной, средней, слабой) ускорить развитие другого фактора или решение задачи. Минимальный уровень влияния одного фактора на другой оценивается в 1 балл.  Рис. 4. Разбиение целей на подцели и задачи: I-V - уровни системы; 1-39 - элементы системы 8. Матричный метод - широко используется в планировании и прогнозировании. Например, в практике маркетинга матричный метод применяется как метод оценки позиции предприятия на рынке, что позволяет принять решение о выборе одной из возможных стратегий: стратегии атаки при благоприятной позиции; стратегии обороны при средней, неопределенной позиции; стратегии отступления при неблагоприятной позиции. Это так называемая стратегическая матрица, или графическая сетка, образованная пересечением координат, которые отражают величину двух факторов, как правило, характеризующих рыночную ситуацию и собственные возможности предприятия (конкурентоспособность). 9. Метод Дельфи является наиболее формальным из всех методов экспертного прогнозирования и наиболее часто используется в технологическом прогнозировании, данные которого используются затем в планировании производства и сбыта продукции. Это групповой метод. при котором проводится индивидуальный опрос группы экспертов относительно их предположений о будущих событиях в различных областях, где ожидаются новые открытия или усовершенствования. Опрос проводится с помощью специальных анкет анонимно, т.е. личные контакты экспертов и коллективные обсуждения исключаются. Полученные ответы сопоставляются специальными работниками, и обобщенные результаты снова направляются членам группы. На основе такой информации члены группы, по-прежнему сохраняя анонимность, делают дальнейшие предположения о будущем, причем этот процесс может повторяться несколько раз (так называемая многотуровая процедура опроса). После того как начинает появляться совпадение мнений, результаты используются в качестве прогноза. Применение метода Дельфи можно проиллюстрировать на следующем примере: компания, занимающаяся морским нефтяным промыслом хочет получить информацию о том, когда можно будет использовать роботов вместо водолазов для проверки платформ под водой. Для начала прогнозирования по этому методу компания должна войти в контакт с рядом экспертов. Эти эксперты должны быть представителями самых разных областей данной отрасли промышленности, включая водолазов, инженерно-технических работников из нефтяных компаний, капитанов кораблей, инженеров по техобслуживанию и конструкторов роботов. Им объясняется стоящая перед компанией задача, и каждого эксперта спрашивают, когда по его мнению можно будет заменить водолазов роботами. Первые ответы дадут, вероятно, очень большой разброс данных, например, от 2000 до 2050 года. Эти ответы обрабатываются и возвращаются экспертами. При этом каждого эксперта просят пересмотреть свою оценку в свете ответов других экспертов. После повторения этой процедуры несколько раз мнения могут сблизиться, так что около 80% ответов даст срок от 2005 до 2015 года, что будет достаточным для целей планирования производства и реализации роботов. Метод Дельфи назван в честь дельфийского оракула в Древней Греции. Он разработан Олафом Хельмером, видным математиком из корпорации “РЭНД”, и его коллегами и вероятно поэтому, по сравнению с другими творческими подходами, дает достаточную точность прогноза. Рассмотренная выше классификация методов прогнозирования, как и классификация самих прогнозов, не является абсолютно бесспорной, имеются и другие подходы к решению этого вопроса. прогнозирование экспертный экономический Заключение Прогнозирование - это род предвидения (предсказания), поскольку имеет дело с получением информации о будущем. Предсказание "предполагает описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего. Помимо формального, основанного на научных методах прогнозирования, к предсказанию относятся предчувствие и предугадывание. В широком плане как научное прогнозирование, так и предчувствие и предугадывание входят в понятие “прогнозирование деятельности предприятия". Вся совокупность методов прогнозирования может быть представлена двумя группами – в зависимости от степени их однородности: простые методы, комплексные методы. Экспертные методы прогнозирования применяются, как правило, в случаях, когда отсутствуют какие-либо статистические данные, на которых мог бы базироваться количественный прогноз, как, например, в случае, когда предприятие собирается выпустить на рынок совершенно новый продукт. Список используемой литературы Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие / М.М. Алексеева. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 365 с. Анискин, Ю.П. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие / Ю.П. Анискин. - М.: МГИЭТ (ТУ), 2012. – 260 с. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 2008. – 508 с. Евланов, Л.Г. Кутузов, В.А. Экспертные оценки в управлении / Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов. - М.: Экономика, 2013. – 466 с. Мазманова, Б.Г. Основы теории и практики прогнозирования: учебное пособие / Б.Г. Мазманова. - Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 2008. – 180с. Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования. 2-е изд., перераб. и доп. / Е.М. Четыркин. - М.: Статистика, 2007. – 650 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||