АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЕНБУРГЕ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. Реферат по Экологии1. Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха и здоровье населения в

Скачать 169 Kb. Скачать 169 Kb.

|

|

«Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана) АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В Оренбурге и Оренбургской области Автор: Сивоглаз Алексей Николаевич, РК6-12 Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья населения, особенно в связи с изменением социально–экономических условий. Поэтому проблема неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья с каждым годом приобретает все большую актуальность. Определение количественных зависимостей в системе “среда – здоровье” как первоочередная задача гигиены окружающей среды была впервые поставлена Г.И.Сидоренко в конце 60–х – начале 70–х годов и в дальнейшем получила развитие в разработке критериев и методов количественной оценки воздействия факторов окружающей среды. Вклад антропогенных факторов в формирование отклонений здоровья составляет от 10 до 57% [37]. В Российской Федерации сложилась сложная и неблагоприятная, а в некоторых районах даже острая экологическая обстановка. В неблагоприятной санитарно–гигиенической обстановке проживают 109 млн. человек, или 73% всего населения [2]. Серьезные эколого–гигиенические проблемы характерны и для Оренбургской области [3, 4]. Существующая неблагоприятная эколого–гигиеническая обстановка предопределяет то, что в литературе широко обсуждается вопрос о влиянии загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения. Оценка значимости загрязнения среды по биологическим ответам организма человека, по показателям здоровья более объективна, чем сопоставление концентраций отдельных загрязнителей с гигиеническими нормами, т.к. интегрально учитывает влияние всех, в том числе неидентифицированных, загрязнителей, их комплексное и комбинированное действие на организм человека [9]. Одним из ведущих факторов антропогенного воздействия на здоровье является аэрогенное. При этом влияние на организм человека может проявляться, в основном, тремя типами патологических эффектов. 1. Острая интоксикация возникает при одномоментном поступлении токсической ингаляционной дозы. Токсические проявления характеризуются острым началом и выраженными специфическими симптомами отравления. 2. Хроническая интоксикация обусловлена длительным, часто прерывистым, поступлением химических веществ в субтоксических дозах, начинается с появления малоспецифических симптомов. 3. Отдаленные эффекты воздействия токсикантов. а) Гонадотропный эффект проявляется воздействием на сперматогенез у мужчин и овогенез у женщин, вследствие чего возникают нарушения репродуктивной функции биологического объекта. б) Эмбриотропный эффект проявляется нарушениями во внутриутробном развитии плода: тератогенный эффект – возникновение нарушений органов и систем, проявляющиеся в постнатальном развитии; эмбриотоксический эффект – гибель плода, или снижение его размеров и массы при нормальной дифференцировке тканей. в) Мутагенный эффект – изменение наследственных свойств организма, за счет нарушений ДНК. г) Онкогенный эффект – развитие доброкачественных и злокачественных новообразований. Результаты медико–экологических и гигиенических исследований убедительно свидетельствуют, что загрязнение атмосферного воздуха вызывает те или иные проявления токсических реакций у населения, начиная с ранних этапов онтогенеза. 6.1. Аэрогенное воздействие на состояние здоровья детского населения. Формирование нарушений здоровья детей в перинатальном периоде преимущественно связано с состояниями, возникающими у матери во время беременности, и обусловлена влиянием материнского организма на плод и загрязнением окружающей среды [7, 25]. Установлено, что плаценты женщин, проживающих в условиях повышенного атмосферного загрязнения, имеют различные признаки угнетения компенсаторно–приспособительных механизмов [18, 23]. Определенные поллютанты обладают способностью проникать через плацентарный барьер [47, 63]. Известно более 600 химических веществ, способных проникать от матери к плоду через плаценту и в той или иной степени отрицательно влиять на его развитие [21]. Поэтому нарушения эмбрионального развития тесно связаны с этой способностью ксенобиотиков, в силу чего развитие эмбриона происходит в условиях химизации его внутренней среды. Установлено статистически значимое и последовательное, по мере увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха, снижение массы и длины тела новорожденных [23]. В загрязненных районах выявлено увеличение числа недоношенных детей [1], суммарной доли маловесных и крупных детей [40]. Ингаляционное воздействие компонентов природного серосодержащего газоконденсата на протяжении беременности приводит к развитию гипотрофии плодов экспериментальных животных [42]. После пренатального воздействия формальдегида отмечается снижение показателей физического развития крысят [36]. Влияние аэрогенного загрязнения на антропометрические показатели при рождении отмечается и другими исследователями [10, 11, 27, 58]. Многолетние исследования, проведенные в г. Оренбурге позволили выявить корреляционную зависимость показателей массы тела при рождении и уровней загрязнения атмосферного воздуха различными поллютантами (с учетом эффекта суммарного воздействия) без временного лага и с лагом равным 6 месяцев и 1 год (табл. 6.1, 6.2). Таблица 6.1. Приоритетные показатели загрязнения воздуха в формировании низкого веса при рождении и коэффициенты корреляции (p < 0.05) с учетом лага.

Как видно из таблицы 6.1, отмечена достоверная прямая корреляционная связь частоты рождения маловесных с концентрациями в воздухе сероводорода и формальдегида на ранних этапах гестации, а также оксида углерода на более поздних сроках. Таблица 6.2. Приоритетные показатели загрязнения воздуха в формировании высокого веса при рождении и коэффициенты корреляции (p < 0.05) с учетом лага.

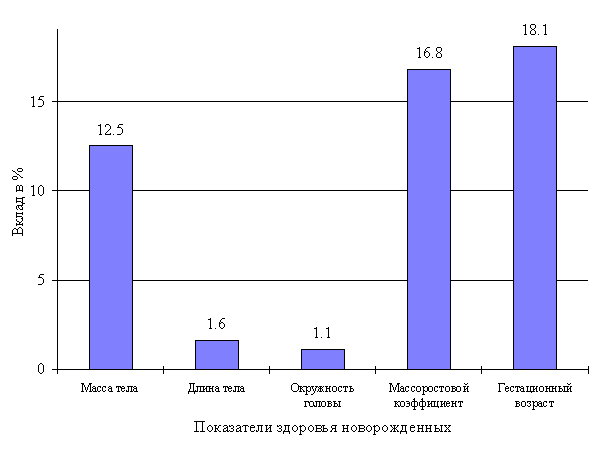

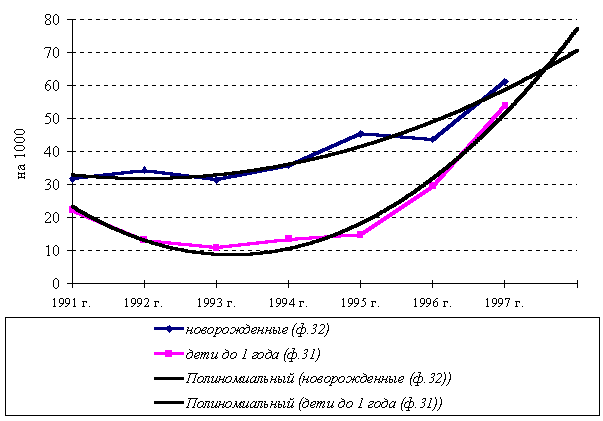

Установлена достоверная прямая корреляционная связь частоты рождения крупновесных новорожденных с суммарным воздействием диоксидов серы и азота на ранних этапах внутриутробного развития, а также с воздействием бенз[а]пирена и на более поздних этапах (табл. 6.2). Таким образом, поллютанты атмосферного воздуха обладают разнонаправленным действием. Как видно из рисунка 6.1, вклад загрязнения атмосферного воздуха в формирование различных антропометрических показателей новорожденных составляет от 1.1% (окружность головы) до 12.6% (масса тела), а в формирование дисгармонических нарушений весоростовых характеристик при рождении достигает 16.8%. Наибольшее значение имеет запыленность воздуха селитебных территорий [10].  Рисунок 6.1. Вклад суммарного загрязнения атмосферного воздуха в формирование показателей здоровья новорожденных в Оренбурге. В ряде работ отмечается, что частота преждевременных родов выше в экологически неблагоприятных условиях [16, 32]. Установлено, что у беременных подвергшихся сочетанному действию химических веществ и физических факторов, отмечается супрессия клеточного и гуморального иммунитета, а также имеет место высокий титр антител против тканей плодного яйца и плода, что свидетельствует об истощении “блокирующих” сывороточных факторов и ускоряет реакцию отторжения гомотрансплантата [32]. В г. Оренбурге вклад загрязнения атмосферного воздуха в изменение сроков внутриутробного развития плода составляет 18.1% и определяется концентрациями сероводорода [10]. По–видимому, комплекс факторов окружающей среды оказывает влияние на антропометрические показатели новорожденных опосредованно, через изменение сроков гестации. Нельзя не отметить, что в последние годы в г. Оренбурге, как и в целом по стране, отмечается рост распространенности врожденных аномалий у детей раннего возраста (Рис. 6.2).  Рисунок 6.2. Динамика показателей распространенности врожденных аномалий у детей раннего возраста в Оренбурге. Широкий спектр научных исследований позволил установить, что интенсивное загрязнение окружающей среды оказывает влияние на распространенность врожденных аномалий [10, 17, 28, 44, 61]. Было установлено, что в г. Оренбурге в районе с более высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха выше распространенность множественных врожденных пороков развития, врожденных аномалий конечностей, заячьей губы [5]. Проведенный корреляционный анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха (пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид серы, оксид углерода, сероводород) и распространенности врожденных аномалий у новорожденных позволил выявить достоверную связь только с концентрациями диоксида азота (r = 0.72). Вместе с тем отмечается достоверная прямая зависимость с количеством автотранспорта (r = 0.98). Можно предположить, что в данном случае играют роль специфические поллютанты, содержащиеся в его выбросах. Считается, что оценка негативного воздействия загрязнения окружающей среды на заболеваемость детского контингента являются наиболее информативной. Заболеваемость – наиболее характерная, официально регистрируемая реакция на вредное воздействие окружающей среды, которая отражает как длительное, так и хроническое действие загрязнителя [9]. В ряде исследований установлена определенная зависимость между уровнем заболеваемости детей в возрасте до 1 года и экологической ситуацией, причем наиболее часто сообщается о влиянии загрязнения атмосферного воздуха на частоту заболеваний органов дыхания [1, 26, 38]. Заболеваемость детей в возрасте до 1 года в г. Оренбурге имеет тенденцию к росту (Рис. 6.3).  Рисунок 6.3. Динамика показателей заболеваемости детей в возрасте до 1 года в Оренбурге. В сравнении со средними данными за 1993–1997 годы заболеваемость в 1998 году выросла почти на 30%. Наибольшее увеличение зарегистрировано по частоте возникновения заболеваний мочеполовой системы в 2.6 раза, врожденных аномалий в 2.2 раза, состояний, возникающих в перинатальном периоде в 2 раза, анемий на 40%. В 1997 году на первом месте в структуре заболевания органов дыхания – 31.9% (в 1996 году – 36.7%, в 1995 году – 42.1%). На втором месте состояния, возникающие в перинатальном периоде – 27.5% (в 1996 году – 24.4%, в 1995 году – 19.0%). На третьем месте заболевания нервной системы и органов чувств – 14.9% (в 1996 году – 14.5%, в 1995 году – 13.0%). На четвертом месте болезни крови и кроветворных органов – 5.5.% (в 1996 году – 5.9 %, в 1995 году – 5.3%). Уменьшился удельный вес инфекционных заболеваний с 6.8% в 1995 году до 2.4% в 1997 году. В целом интегральный показатель заболеваемости детей в возрасте до 1 года ухудшился с 1991 года в 2.5 раза. В таблице 6.3 представлены результаты корреляционного анализа загрязнения атмосферного воздуха в г. Оренбурге и показателей заболеваемости органов дыхания детей в возрасте до 1 года. Таблица 6.3. Приоритетные показатели загрязнения воздуха в формировании заболеваемости детей в возрасте до 1 года и коэффициенты корреляции (p < 0.05).

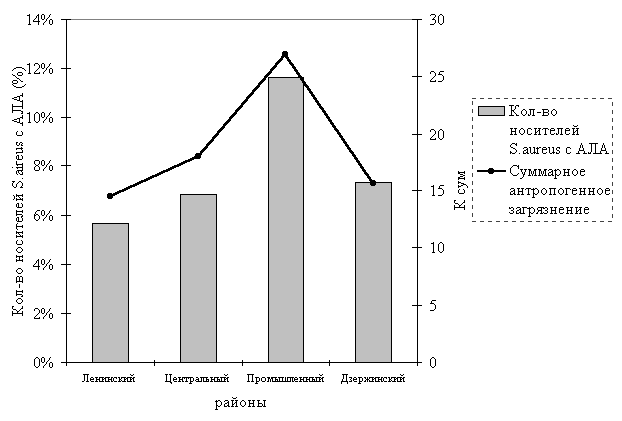

Как видно из таблицы 6.3, подтверждается неблагоприятное воздействие поллютантов атмосферного воздуха на органы дыхания детей. Наибольшее значение имеют серосодержащие вещества, особенно их аддитивное воздействие на верхние дыхательные пути. Повышенные концентрации формальдегида оказывают воздействие на нижележащие отделы респираторного тракта. В литературе широко обсуждается вопрос о влиянии загрязнения окружающей среды на состояние здоровья детей различных возрастов [17, 19, 28, 37]. Распространенность заболеваний у детей (от 0 до 14 лет) в г.Оренбурге в 1998 году на 34% выше областных показателей, за счет более высокой частоты болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета; психических расстройств; болезней нервной системы и органов чувств; болезней органов дыхания; болезней мочеполовой системы; врожденных аномалий, болезней костно–мышечной системы; травм и отравлений. При оценке динамики заболеваемости детей за 1988–97 годы отмечено, что в 1998 году выше среднего многолетнего уровня показатели по следующим нозологическим группам: болезни костно–мышечной системы (на 189.5%); врожденные аномалии (на 130.1%); болезни системы кровообращения (на 119.6%); болезни органов пищеварения (на 97.1%); болезни эндокринной системы (на 78.1%); новообразования (на 77.7%). С учетом величины показателя заболеваемости и роста в сравнении с многолетним уровнем наиболее значимыми нозологическими группами являются психические расстройства и болезни органов пищеварения. Из отдельных нозологических форм наибольшее эпидемиологическое значение представляют контактные дерматиты; раны, поверхностные травмы и размозжения; близорукость; хронические болезни миндалин и аденоидов. На первом месте в структуре распространенность болезней органов дыхания – 43.1% (1997 год – 46.3%, 1996 год – 47.2%, 1995 год – 53.2%). На втором месте распространенность болезней нервной системы и органов чувств – 12.2% (1997 год – 12.7%, 1996 год – 14.2%, 1995 год – 15.1%). На третьем месте распространенность болезней органов пищеварения – 8.4% (1997 год – 8.0%, 1996 год – 7.2%). Не вызывает сомнения связь между химическим аэрогенным воздействием и различной патологией органов дыхания [19, 26, 50]. В г. Оренбурге наиболее высокий уровень заболеваемости верхних дыхательных путей (p<0.05) зарегистрирован в районе с наиболее высоким загрязнением атмосферного воздуха. При оценке корреляционных зависимостей установлены, наибольшие прямые связи с концентрациями в атмосферном воздухе диоксида азота, ванадия, диоксида серы [30]. По данным Пермского НИКИ детской экопатологии, наибольший вклад в формирование экозависимой патологии у детей в г.Оренбурге вносят оксид углерода (36%), диоксид серы (22%) и пылевое загрязнение атмосферного воздуха (13.5%). С учетом критериев взаимосвязи факторов среды с распространенностью заболеваний среди детей были установлены региональные максимально–допустимые нагрузки, свидетельствующие о необходимости корректировки ПДК в сторону снижения по оксиду углерода в 1.9 раза, по сероводороду в 1.7 раза [35]. Установлено, что в районах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отмечается снижение числа здоровых детей в 2.9 раза, повышение числа детей с функциональными отклонениями – в 2.4 раза, с хронической патологией – в 2 раза, со снижением гармоничности и уровня физического развития – соответственно в 2.1 и 2.6 раза. Наибольший вклад загрязнений атмосферного воздуха по группе болезней органов дыхания отмечался у детей в возрасте от 1 года до 11 лет, наименьший – в возрасте до 1 года и в 12–14–летнем возрасте [2]. Известно, что аллергические заболевания являются одними ведущих экопатологических состояний [19]. Многие промышленные загрязняющие вещества по своей природе обладают сенсибилизирующим действием, и после адсорбции на белковом носителе могут приобретать свойства полноценных аллергенов. В г. Оренбурге отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости, в частности аллергическим ринитом. Так в 1997 году распространенность аллергического ринита у детей выросла, в сравнении с многолетними показателями (1991–1996 годы), в 2.6 раза. За период 1991–1997 год средний показатель составил 2.45± 0.61 на 1000 детей, при фоновом уровне 1.13 на 1000, что свидетельствует о повышенном вероятностном эпидемиологическом риске. Проведенная оценка корреляционных зависимостей заболеваемости с 26 поллютантами атмосферного воздуха, позволила выявить прямую сильную корреляционную связь, в порядке значимости, с концентрациями свинца, оксидов азота, бария. Отмечается прямая связь аллергической заболеваемости с ростом количества автотранспорта. Установлено, что по мере усиления техногенного воздействия на окружающую среду возрастает удельный вес стафилококковых (резидентных) бактерионосителей среди населения. Поэтому важным показателем антропогенной нагрузки на организм может служить коэффициент резидентного стафилококкового бактерионосительства, отражающий соотношение уровня стафилококкового резидентного бактерионосительства у детей в исследуемом районе и аналогичного показателя чистой (фоновой) зоны [8]. Так, в районе г. Оренбурга с наиболее высоким уровнем аэрогенной нагрузки у детей школьного возраста отмечается наибольший процент носительства на слизистой оболочке переднего отдела носа патогенных видов стафилококка, в том числе S. aureus (золотистый стафилококк), с факторами вирулентности (высокая b –гемолитическая активность и наличие хлопьеобразующего фактора), высокая частота персистирующих штаммов патогенной группы и наименьшая стабильность микробного биоценоза у школьников [41]. Как видно из рисунка 6.4, для распространенности у детей школьного возраста носительства S. aureus с антилизоцимной активностью (АЛА) отмечается прямая связь с суммарным антропогенным загрязнением селитебных территорий (r = 0.97, p < 0.05) [30].  Рисунок 6.4. Сравнительная характеристика распространенности у школьников S. aureus с антилизоцимной активностью и суммарной антропогенной нагрузки на селитебные территории [30]. Аэрогенное воздействие оказывает влияние на состояние и функционирование сердечно–сосудистой системы. В районах, где одним из ведущих загрязнителей атмосферного воздуха является диоксид азота, у детей преобладали гипотензивные реакции. В районах же с высокой техногенной нагрузкой (ртуть, свинец, цинк, мышьяк), напротив, гипертензивные реакции [2]. Исследованиями, проведенными кафедрой педиатрии ФУВ медицинской академии в г.Оренбурге было установлено, что в районе с высоким уровнем антропогенного загрязнения атмосферного воздуха пылью, диоксидом азота, сероводородом, оксидом углерода и металлами в структуре сердечно–сосудистой заболеваемости преобладали органические кардиопатии – 60.6%, за счет малых аномалий сердца (36.7%) и первичного порока митрального клапана (48.3%). В районе с высокими концентрациями сульфатов, пыли, формальдегида преобладала функциональная патология сердечно–сосудистой системы: вторичные кардиопатии (28.4%), нарушения процессов реполяризации (16.8%) и функциональные нарушения сердечного ритма и проводимости (16.4%) [31]. Одним из оценочных показателей воздействия на организм человека загрязненного атмосферного воздуха является накопление поллютантов в волосах [6]. Таблица 6.4. Микроэлементный состав волос у детского населения сельских населенных пунктов (М± m, мкг/г)

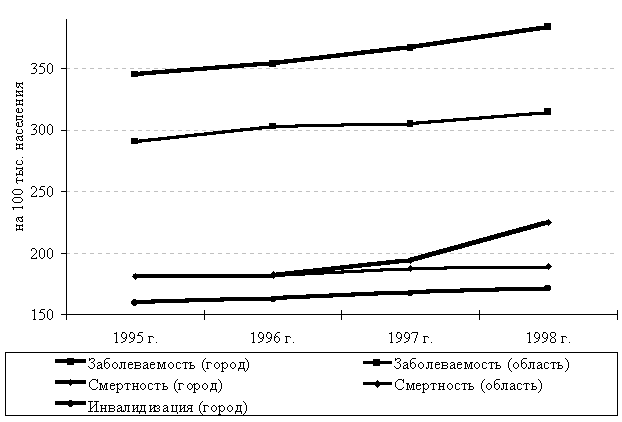

Прим. * – p < 0.05 Как видно из таблицы 6.4, у детского населения, проживающего в населенных пунктах в зоне влияния промышленных предприятий г. Оренбурга, достоверно выше содержание в волосах меди, кобальта, никеля, железа, марганца, хрома. Вместе с тем, отмечено снижение содержания эссенциального элемента – цинка, что свидетельствует о дисбалансе микроэлементов в организме [3]. 6.2. Онкопатология – как критерий неблагоприятного воздействия антропогенного загрязнения атмосферного воздуха на организм человека. Много работ посвящено изучению канцерогенного эффекта металлов. Канцерогенные свойства соединений никеля и шестивалентного хрома установлены многими исследователями [43, 56, 58]. Они являются пульмонотропными канцерогенами, т.к. чаще всего они вызывают рак легких [60]. Кроме того, загрязнение воздушного бассейна хромом может стать причиной роста злокачественных новообразований кожи, лимфатической и кроветворной систем [20]. Исследователи отмечают роль кадмия в формировании опухолей предстательной железы [48, 54, 62], также рака легкого [52]. Установлена канцерогенность бериллия [34]. Определена бластомогенная активность летучей угольной золы, которая может быть обусловлена наличием таких компонентов, как никель, кобальт, бериллий, хром [22]. Выявлены канцерогенные свойства у технических масел [55]. Установлено, что в районах с высоким содержанием в воздухе бенз[а]пирена выше заболеваемость и смертность от рака легкого [2, 29]. Установлена связь рака пищевода с высоким содержанием в окружающей среде бенз[а]пирена и других полициклических ароматических углеводородов [65]. Доказанными канцерогенами являются полихлорированные бифенилы и диоксины [24]. Виниловый хлорид вызывает ангиосаркому печени [49]. Не вызывает сомнений связь между содержанием бензола в окружающей среде и распространенностью лейкемий [39, 45]. Распространенность данной нозологической формы онкологической патологии также связывают с воздействием бутадиена [49]. Обсуждается связь рака желудка и воздействия этилированного бензина [59]. Доказана канцерогенная роль выбросов от автомобилей с дизельными двигателями [64]. Обсуждается канцерогенность акролеина [52, 53]. Имеются ограниченные подтверждения связи воздействия формальдегида и возникновения рака носоглотки и возможно рака носа [49]. Одно из ведущих значений в формировании онкологической заболеваемости городского населения имеет радон [46, 57].  Рисунок 6.5. Показатели онкологической заболеваемости, смертности и инвалидизации населения в Оренбурге и Оренбургской области. Как видно из рисунка 6.5, в г.Оренбурге отмечается тенденция к росту онкологической заболеваемости, смертности и инвалидизации. Показатели заболеваемости в городе выше, чем в области в 1.4 раза (p < 0.01). Показатели смертности от онкологических заболеваний статистически значимых различий с областными уровнями не имеют. За 1996–1998 годы удельный вес смертности от злокачественных новообразований в г.Оренбурге составил 16.8% в общей структуре, что ниже многолетнего показателя. Это обусловлено возрастанием удельного веса неестественных причин смерти (убийства, самоубийства, несчастные случаи и т.д.). Среди умерших мужчины составляют 54.6%. Средний возраст умерших от злокачественных новообразований (ЗН) 63.9 ± 0.2 года. Общие трудопотери в среднем за год составляют 2960 человекоЧ лет. На первом месте в структуре трудопотерь среди нозологических групп находятся ЗН органов пищеварения и брюшины (коды МКБ 150–159) – 26.7%; на втором месте – ЗН других и неуточненных локализаций (коды МКБ 190–199) – 21.1%; на третьем месте ЗН органов дыхания и грудной клетки (коды МКБ 160–165) – 16.3%. При анализе территориальных особенностей онкологической патологии в г. Оренбурге установлено, что заболеваемость раком предстательной железы выше в районе с более высокими концентрациями кадмия в атмосферном воздухе и депонирующих средах на 102% (p = 0.24); заболеваемость раком легких трахеи и бронхов выше в районе с высокой аэрогенной нагрузкой никелем и хромом на 34% (p = 0.17) [12]. В последние годы в отечественных и зарубежных исследованиях воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения большое внимание уделяется характеристике риска, под которым понимается качественная, количественная или полуколичественная оценка вероятности развития определенных изменений в состоянии здоровья людей в анализируемой популяции за конкретный период экспозиции [33]. Проведенный анализ дополнительного канцерогенного риска для населения от загрязнения воздуха за 1990–1996 годы с использованием программы “RISK*ASSISTANT” и методики, описанной J.M.Masters (1991) показал, что его уровень составил для населения Оренбурга 139 случаев в год – 7.2% от всех впервые выявленных случаев онкологических заболеваний. В порядке возрастания значимости поллютанты расположились следующим образом: тетрахлорэтилен, бенз[а]пирен, формальдегид, ацетальдегид, кадмий, никель, бензол, трихлорметан [15]. Самые высокий уровень дополнительного канцерогенного риска для населения от загрязнения воздуха был зарегистрирован на магистрали с высокой напряженностью транспортного потока, выраженными несоответствиями технического оснащения и градостроительного окружения магистралей гигиеническим нормативам [14]. Наряду с канцерогенным риском, существует опасность токсического воздействия поллютантов атмосферного воздуха. Одним из наиболее специфичных загрязнителей для города Оренбурга является сероводород. Проведенный расчет коэффициента опасности, сопоставляющего фактическую токсическую нагрузку с воздействием, которое предположительно не вызывает токсического эффекта (для веществ, вызывающих неканцерогенные токсические эффекты) показал, что существует определенная опасность воздействия сероводорода. В качестве пороговой концентрации, т.е. максимальной концентрации не вызывающей токсического эффекта, использована величина 0.0009 мг/м3 (IRIS, 05/30/95). Коэффициент опасности составил 2.778. В летнее время опасность повышается, достигая 3.378. Таким образом, даже при концентрациях, не превышающих ПДК, существует определенный риск развития неблагоприятных сдвигов в состоянии здоровья населения [13]. Высокая опасность токсического воздействия на население, проживающее в районе крупных автомагистралей, определяется концентрациями акролеина и ацетальдегида [14]. При анализе данных государственной программы “АГИС–Здоровье” установлено, что в районе г. Оренбурга с более высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха регистрируются более высокие уровни заболеваемости у взрослого населения различных отделов дыхательных путей, выше частота возникновения анемий, гипертонической болезни (p < 0.05). Таким образом, многолетние исследования по оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье населения, проводимые в г. Оренбурге, позволили однозначно выделить не только приоритетные факторы среды обитания, но и отдельные химические поллютанты и их происхождение, что позволяет сформулировать следующие выводы. 1.Воздействие комплекса поллютантов атмосферного воздуха вызывает разнообразные неблагоприятные отклонения в состоянии здоровья населения, особенно в крупных промышленных центрах. 2.Ведущим антропогенным фактором антропогенного воздействия на качество атмосферного воздуха и здоровье населения в городах является автомобильный транспорт. 3.Наиболее выраженные последствия аэрогенного загрязнения формируются у детского населения. Литература Агаев Ф.Б., Самедов И.Г., Кулиев А.С. Количественная и качественная оценка взаимосвязи заболеваемости младенцев с химическим загрязнением атмосферы в условиях Баку // Гигиена и санитария. – 1993. – №4. – С.76. Беляев Е.Н. Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно–эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. – М., 1996. – 416 с. Боев В.М. Гигиеническая характеристика влияния антропогенных и природных геохимических факторов на здоровье населения Южного Урала // Гигиена и санитария. – 1998. – №6. – С.3–8. Боев В.М. Экология человека в малых городах и сельских населенных пунктах Восточного Оренбуржья // Гигиена и санитария. – 1994. – №8. –С.40–42. Боев В.М., Быстрых В.В. Антропогенная нагрузка и распространенность врожденных аномалий у детей до 1 года // Экологические интоксикации: Тез. докл. Всерос. науч. конф. – Чита, 1996. – Т.1. – С.19. Боев В.М., Воляник М.Н. Антропогенное загрязнение окружающей среды и состояние здоровья населения Восточного Оренбуржья. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 126 с. Большаков А.М., Дмитриев А.Д. Вклад факторов окружающей среды в особенности онтогенетических процессов // Гигиена и санитария. – 1993. – №6. – С.75–77. Бухарин О.В., Литвин В.Ю. Патогенные бактерии в природных экосистемах. – Екатеринбург: УрО РАН, 1997. – 277 с. Буштуева К.А., Случанко И.С. Методы и критерии оценки состояния здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды. – М.: Медицина, 1979. – 160 с. Быстрых В.В. Комплексная гигиеническая оценка загрязнения окружающей среды промышленного города и показателей здоровья новорожденных. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Оренбург, 1995. – 23 с. Быстрых В.В., Боев В.М. Атмосферные загрязнения и антропометрические показатели новорожденных Оренбурга // Гигиена и санитария. – 1995. – №1. – С.3–4. Быстрых В.В., Боев В.М., Борщук Е.Л. Оценка дополнительного канцерогенного риска в связи с антропогенным загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий // Гигиена и санитария. – 1999. – №1. – С.8–10. Быстрых В.В., Боев В.М., Борщук Е.Л. и др. Использование методики оценки опасности токсического воздействия сероводорода // Проблемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на трубопроводах нефтегазового комплекса: Тез. докл. Всерос. науч.–практ. конф. – Оренбург, 1998. – С.114. Быстрых В.В., Боев В.М., Борщук Е.Л., Дунаев В.Н Загрязнение воздуха в районе автомагистрали как фактор риска // Экология большого города: Тез. докл. науч.–практ. конф. – Пермь, 1996. – С.14–15. Быстрых В.В., Боев В.М., Борщук Е.Л., Кудрин В.И. Оценка дополнительного канцерогенного риска в промышленном городе // Окружающая среда. Оценка риска для здоровья. Опыт применения методологии оценки риска в России. – М., 1998. – Вып.5. – С.22–23. Вельтищев Ю.Е. Проблемы экопатологии детского возраста – иммунологические аспекты // Педиатрия. – 1991. – №12. – С.74–80. Вельтищев Ю.Е., Фокеева В.В. Экология и здоровье детей (экотоксикологическое направление) // Материнство и детство. –1992. – №12. – С.30–35. Детюк Е.С., Даценко И.И., Августинович М.С. и др. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на морфофункциональные показатели плаценты // Гигиена и санитария. – 1991. – №6. – С.10–12. Зайцева Н.В., Аверьянова Н.И., Корюкина И.П. Экология и здоровье детей Пермского региона. – Пермь, 1997. – 147 с. Иванов В.Я., Токарев И.И., Куликова Т.Е. Заболеваемость населения, связанная с загрязнением атмосферного воздуха в Запорожье // Гигиена и санитария. – 1993. – №6. – С.11–13. Кирющенков А.П., Тараховский М.Л. Влияние лекарственных веществ на плод. – М., 1990. – 272 с. Книжников В.А., Новикова К.В., Грозовская В.А. и др. К вопросу о бластомогенной эффективности сочетанного действия компонентов летучей угольной золы // Гигиена и санитария. – 1987. – №3. – С.10–13. Коськина Е.В., Бонашевская Т.И., Барков Л.В. Система показателей фетоплацентарного комплекса для оценки состояния атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. – 1992. – №2. – С.14–17. Крятов И.А., Авхименко М.М., Цапкова Н.Н. Полихлорированные бифенилы и диоксины – опасные и персистентные загрязнители окружающей среды (обзор) // Гигиена и санитария. – 1991. – №12. – С.68–72. Кузнецова Т.И. Состояние здоровья новорожденных у работниц нефтеперерабатывающего завода // Здравоохранение Российской Федерации. – 1992. – №6. – С.27–28. Кутепов Е.Н. Методические основы оценки состояния здоровья населения при воздействии факторов окружающей среды. Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. – М., 1995. – 41 с. Кучма В.Р., Гильденскиольд С.Р., Минибаев Т.Ш. и др. Эпидемиология заболеваний населения, проживающих на экологически неблагополучных территориях // Экологическая безопасность регионов и рыночные отношения: Материалы международной конференции. – М., 1994. – С.363–368. Лебедькова С.Е., Боев В.М., Колбина Л.В. и др. Распространенность сердечно–сосудистых заболеваний в детской популяции школьного возраста с учетом экологической обстановки воздушной среды // Педиатрия. – 1991. – №12. – С.41–44. Лихачев А.Я. Изучение загрязненности окружающей среды канцерогенными веществами и возможность прогнозирования индивидуальной чувствительности к ним // Вопросы онкологии. – 1997. – №1. – С.111–115. Музалева О.В. Комплексная гигиеническая оценка антропогенного загрязнения и характеристика стафилококковой аутофлоры у школьников промышленного города. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Оренбург, 1999. – 26 с. Науменко О.А. Эпидемиология и мониторинг факторов риска заболеваний сердечно–сосудистой системы у школьников, проживающих в условиях крупного промышленного города. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Оренбург, 1996. Нестеренко С.А., Линева О.И. Социальная экология и ее влияние на иммунный гомеостаз во время беременности // Экология и здоровье человека: Тезисы докладов Всероссийской научно–практической конференции. – Самара, 1994. – С.120–122. Новиков С.М., Румянцев Г.И., Жолдакова З.И. и др. Проблема оценки канцерогенного риска воздействия химических загрязнений окружающей среды // Гигиена и санитария. – 1998. – №1. – С.29–34. Парфенов Ю.Д. Расчет предельно–допустимой концентрации бериллия в воздухе по критерию канцерогенного эффекта // Гигиена и санитария. – 1988. – №6. – С.59–62. Пушкарева М.В. Критерии и методы минимизации воздействия экологических нагрузок на население. Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. – М., 1995. – 44 с. Сениченкова И.Н. Об эмбриотоксическом действии загрязнителей производственной среды – формальдегида и бензина // Гигиена и санитария. – 1991. – №9. – С.35–38. Сидоренко Г.И., Кутепов Е.Н. Приоритетные направления научных исследований по проблемам оценки и прогнозирования влияния факторов риска на здоровье населения // Гигиена и санитария. – 1994. – №8. – С.3–5. Сливина Л.П., Попов С.В., Воронкова О.А. и др. Факторы риска заболеваний детей первого года жизни в крупном промышленном городе // Актуальные проблемы гигиены: Тр. науч. конф. – Казань, 1994. – С.67–69. Соколов В.В., Фраш В.Н. Дискуссионные вопросы лейкозогенного (бластомогенного) действия бензола // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1985. – №4. – С.21–26. Сычев А.А., Санников В.М. Комплексный методический подход к оценке генетических последствий загрязнении атмосферного воздуха // Гигиена окружающей среды. – Киев, 1989. – С.149–150. Усвяцов Б.Я., Музалева О.В., Гербич И.И. и др. Гигиеническая оценка стафилококкового биоценоза слизистой носа школьников промышленного города // Гигиена и санитария. – 1998. – №6. – С.13–16. Фатеева Т.А., Сетко Н.П., Стадников А.А. Экспериментальные исследования влияния многосернистого природного газа и конденсата на репродуктивную функцию // Гигиена и санитария. – 1998. – №5. – С.5–7. Филов В.А., Худолей В.В. Химические канцерогены в окружающей среде и их экологическое значение. Природные и антропогенные канцерогены // Журнал экологической химии. – 1993. – №4. – С.313–317. Aggett P.J., Rose S. Soil and congenital malformations // Experientia. – 1987. – Vol.43, №1. – P.104–108. Aksoy M. Hematotoxicity and carcinogenicity of benzene // Environ. Health. Perspect. – 1989. – Vol.82. – P.193–197. Ayotte P., Livesque B., Gauvin D. et al. Indoor exposure to 222Rn: a public health perspective // Health Phys. – 1998. – Vol.75, №3. – P.297–302. Baker F.D., Bush B., Tumasonis C.F. et al. Toxity and persistence of low–level PSB in adult Wistar rats, fetuses and young // Arch. Environ. Contam. and Toxicol. – 1977. – Vol.5, №2. – P.143–156. Bako G., Smith E.S., Hanson J., Dewar R. The geographical distribution of high cadmium concentrations in the environment and prostate cancer in Alberta // Can. J. Public. Health. – 1982. – Vol.73, №2. – P.92–94. Blair A., Kazerouni N. Reactive chemicals and cancer // Cancer Causes Control. – 1997. – Vol.8, №3. – P.473–490. Boezen H.M., van der Zee S.C., Postma D.S. et al. Effects of ambient air pollution on upper and lower respiratory symptoms and peak expiratory flow in children // Lancet. – 1999. – Vol.353. – P.874–878. Borchers M.T., Carty M.P., Leikauf G.D. Regulation of human airway mucins by acrolein and inflammatory mediators // Am. J. Physiol. – 1999. – Vol.276. – P.L549–L555. Csicsaky M.J., Roller M., Pott F. Risk modelling: which models to choose? // Exp. Pathol. – 1989. – Vol.37, №1–4. – P.198–204. Dypbukt J.M., Atzori L., Edman C.C., Grafstrom R.C. Thiol status and cytopathological effects of acrolein in normal and xeroderma pigmentosum skin fibroblasts // Carcinogenesis. – 1993. – Vol.14, №5. – P.975–980. Ekman P. Genetic and environmental factors in prostate cancer genesis: Identifying high–risk cohorts // Eur. Urol. – 1999. – Vol.35, №5–6. – P.362–369. Kipling M.D. Oil and cancer // Ann. R. Coll. Surg. Engl. – 1974. – Vol.55, №2. – P.71–79. Klein C.B., Kargacin B., Su L. et al. Metal mutagenesis in transgenic Chinese hamster cell lines // Environ. Health. Perspect. – 1994. – Vol.102. – Suppl.3. – P.63–67. Lagarde F., Pershagen G. Parallel analyses of individual and ecologic data on residential radon, cofactors, and lung cancer in Sweden // Am. J. Epidemiol. – 1999. – Vol.149, №3. – P.268–274. Norska–Borowka I. Pediatric problems in upper Silesia–region of ecological disaster // Toxicol. Lett. – 1994. – Vol.72, №1–3. – P.219–225. Parent M.E., Siemiatycki J., Fritschi L. Occupational exposures and gastric cancer // Epidemiology. – 1998. – Vol.9, №1. – P.48–55. Ratthel H.J., Schaller K.H. Zur toxizitat und kanzerogenitat von nickel und seinen verbindungen // Zbl. Bakteriol. – 1981. – Bd.173, №1–2. – S.63–91. Rokicki W., Latoszkiewicz K., Krasnodebski J. Congenital malformations and the environment // Acta. Paediatr. Scand. Suppl. 1989. – Vol.360: – P.140–145. Seidler A., Heiskel H., Bickeboller R., Elsner G. Association between diesel exposure at work and prostate cancer // Scand. J. Work. Environ. Health. – 1998. –Vol.24, №6. – P.486–94. Toth E., Ulveczky E., Verebelyi Z. Oroszlan G. Lead concentration in human milk in high aerosured population // Eur. Congr. Perinatal Med. –Roma, 1989. – Vol.2. – P.1097–1099. Winneke H., Klingenberg H. Studies on health effects of automotive exhaust emissions. How dangerous are diesel emissions? // Sci. Total Environ. – 1990. – Vol.93. – P.95–105. Yang C.S. Research on esophageal cancer in China: a review //Cancer. Res. – 1980. – Vol.40. – P.2633–2644. |