Билет №14. Билет 14 Устройство, принцип действия, основные характеристики кислотных аккумуляторов

Скачать 236.5 Kb. Скачать 236.5 Kb.

|

|

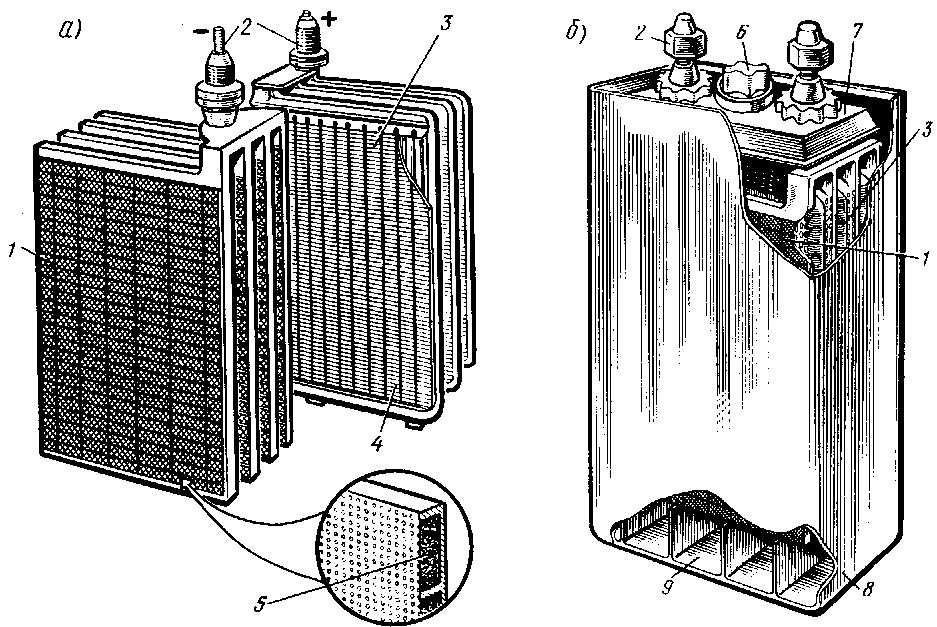

Билет №14 Устройство, принцип действия, основные характеристики кислотных аккумуляторов. Аккумулятор состоит из блоков положительных трубчатых (панцирные в них каждая положительная пластина заключена в специальный панцирь (чехол) из эбонита или стеклоткани. Панцирь надежно удерживает активную массу пластины от осыпания при тряске и толчках; для сообщения же активной массы пластин с электролитом в панцире делают горизонтальные прорези) пластин из специального сплава свинца. Отрицательные пластины решетчатого пастированного (намазного) типа. Положительные и отрицательные электроды разделены друг от друга сепараторами, которые изготовлены из микропористого материала. Электроды каждой полярности соединены между собой наплавленными мостиками, от которых отходят токовыводы (борны) с отверстиями для болтового крепления соединительных перемычек. Блок электродов помещен в пластмассовый бак. Сверху аккумулятор закрыт пластмассовой крышкой, которая приваривается к верхним кромкам баков термоконтактным способом с обеспечением герметичности сварного шва. Крышка имеет горловину для заливки и контроля электролита. Горловина закрыта вентиляционной пробкой. Выводные борны в крышках залиты герметизирующей мастикой. Электролитом служит водный раствор серной кислоты. Чтобы пластины не замыкались через активную массу, выпадающую из них в процессе работы (шлам), между нижней кромкой пластин и дном сосуда предусматривается достаточное расстояние. При изготовлении аккумуляторов пластины подвергают специальным зарядно-разрядным циклам. Этот процесс носит название формовки аккумулятора. В результате формовки паста положительных пластин электрохимическим путем превращается в перекись (двуокись) свинца PbO2 и приобретает коричневый цвет. Паста отрицательных пластин при формовке переходит в чистый свинец Pb, имеющий пористую структуру и называемый поэтому губчатым; отрицательные пластины приобретают серый цвет. Уровень электролита в сосуде должен быть не менее чем на 10 мм выше верхнего края пластин и не менее чем на 15 – 20 мм ниже верхнего края сосуда. Выполнение этих условий предохраняет пластины от коробления, а электролит от разбрызгивания при «кипении» во время заряда. В качестве электролита используется раствор чистой серной кислоты (H2SO4) в дистиллированной воде. Плотность электролита в заряженной батареи при 15оС состовляет 1,24. Электродвижущая сила аккумулятора при разомкнутой внешней цепи зависит от плотности и температуры электролита. Однако влияние температуры на ЭДС аккумулятора ничтожно и практического значения не имеет. ЭДС аккумулятора можно определить по формуле: Ea≈0,84+γ ≈ 2 В. где γ – плотность электролита. Ёмкость аккумулятора определяется количеством электричества в ампер – часах, которое можно получить от него при разряде до некоторого наименьшего допускаемого значение. Разряд аккумулятора. При включении аккумулятора на внешнее сопротивление под воздействием ЭДС в цепи возникает ток, протекающий внутри аккумулятора от отрицательной пластины к положительной. Этот ток вызывает разложение электролита на ионы водорода Н2, выделяющийся на положительной пластине и ионы серно – кислого остатка SO4, выделяющиеся на отрицательной пластине. В результате реакции при разряде аккумулятора на обеих пластинах образуется сульфат свинца (PbSO4) и в электролит выделяется вода, плотность электролита уменьшается. При заряде аккумулятора происходит обратная реакция. Водород (Н2) выделяется на отрицательной пластине, а серно – кислотный остаток (SO4) на положительной. Восстанавливается перекись свинца на отрицательной пластине, а чистый свинец на положительной. Концентрация кислоты в электролите возрастает. Аккумуляторные батареи компрессорной станции работают по методу постоянного подзаряда.  Устройство пластин (а) и общий вид (б) кислотного аккумулятора: 1 — блок намазных отрицательных пластин; 2 — выводные штыри; 3 — блок панцирных положительных пластин; 4 — панцирь; 5 — активная масса; 6 — отверстие с пробкой для заливки электролита; 7 — крышка; 8 — эбонитовый сосуд; 9 — пространство для осаждения шлама Основные характеристики аккумулятора: Номинальное напряжение В/ на элемент, допустимая глубина разряда В, емкость А/ч, ток заряда и разряда А, внутреннее сопротивление Ом, количество циклов заряд – разряд, срок эксплуатации, температура эксплуатации, масса Кг,. Габариты, Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним, хранение и учёт. К основным электрозащитным средствам с выше 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели напряжения; – устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); – специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше; К дополнительным электрозащитным средствам с выше 1000 В относятся: – диэлектрические перчатки, боты; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие накладки и колпаки; – штанги для переноса и выравнивания потенциала; – лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. К основным электрозащитным средствам до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели напряжения; – измерительные клещи; – диэлектрические перчатки, – ручной изолирующий инструмент; К дополнительным электрозащитным средствам до 1000 В относятся: – диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки - лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 1.1.8. Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках прибедняются следующие средства индивидуальной защиты: – средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): – средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); – средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); – одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).Диэлектрические перчатки 1 раз в 6 мес. 2) Изолированный инструмент 1 раз в 12 мес. 3) Боты 1 раз в 36 мес. 4) Галоши 1 раз в 12 мес. 5) Штанги 1 раз в 24. 6) Предохранительные пояса и страховочные канаты 1 раз в 6 мес. 1.4.5. На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп. Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. 1.3.1. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения. 1.3.2. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. 1.3.3. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). 1.3.9. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты. 1.4.1. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. 1.4.2. В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале. 1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 1.4.6. Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний . 2.17.15. В оперативной документации электроустановок должен проводиться учет всех установленных заземлений. 2.17.16. В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации. Правила эксплуатации заземляющих устройств: осмотры и проверки во время эксплуатации, паспорт заземляющего устройства. Заземляющие устройства 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. 2.7.12. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться: -измерение сопротивления заземляющего устройства; -измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством; -измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей; -измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства. Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта Причины производственного электротравматизма и технические способы обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Технические – это не соответствие электроустановок требованиям безопасности связанное с их изготовлением, монтажом или ремонтом, а также несвоевременная замена устаревшего оборудования. Организационно – технические – это несоблюдение технических мероприятий безопасности. Организационные – это невыполнение организационных мероприятий безопасности. Организационно – социальные – это работа в сверхурочное время, несоответствие работ специальности, нарушение трудовой дисциплины, допуск к работе лиц моложе 18-ти лет или лиц имеющие медицинские противопоказания. Виды электротравматизма: Электрический ожог(токовый или дуговой) Электрические знаки(метки) Электроофтальмия(ожог глаз от эл.дуги) Металлизация кожи Электрические удары. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током: Сила тока проходящего через тело человека. Смертельный ток 100 мА Величина приложенного к человеку напряжения электрическое сопротивление тела человека длительность воздействия тока на человека путь прохождения тока через человека частота и род тока индивидуальные свойства человека условия окружающей среды Технические способы обеспечивающие безопасность работ в электроустановках: изоляция токоведущих частей размещение в не зоны досягаемости до 1000В не менее 2,5м защитные ограждения и оболочки.Вход за ограждения может быть возможен только при помощи спец.ключа либо после снятия напряжения с токоведущих частей установка барьеров. Для снятия барьеров не требуется применение ключей применение малого наряжения не более 50 В переменного тока, и не более 120В постоянного устройство защитного отключения сигнализации, блокировки, знаки безопасности средства индивидуальной защиты защитное заземление и зануление уравнение потенциалов – соед. Всех проводящих частей для достижения равенства их потенциалов электрическое разделение цепей с помощью разделительного трансформатора |