Конспект 5 Мурзаева. Биография Екатерины ii внутренняя политика Экономическая политика Уложенная комиссия Крестьянская война

Скачать 342.65 Kb. Скачать 342.65 Kb.

|

|

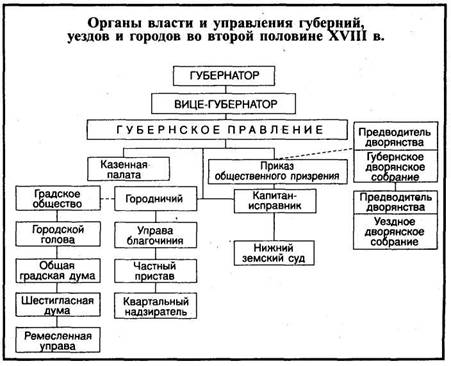

Политика Екатерины II и идеи просвещения. План: Биография Екатерины II Внутренняя политика 2.1. Экономическая политика 2.2. Уложенная комиссия 2.3. Крестьянская война Реформы Екатерины II 3.1. Административные преобразования 3.2. Социальная и национальная политика Екатерина II как деятель Эпохи Просвещения Тезисный план: Императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в результате дворцового переворота, свергнувшего с престола её мужа Петра III. Внутренняя политика Екатерины II осуществлялась под воздействием идей «просвещенного абсолютизма». 2.1. В 1765 г. в Петербурге было создано Вольное экономическое общество, первая в истории России неправительственная экономическая организация. Его целью являлась координация и кооперация экономического развития имущих классов, изучение положения земледелия и условий жизни страны и распространение полезных для сельского хозяйства сведений. В 1767 г. Екатериной II была созвана Уложенная комиссия, задачей которой являлась выработка новых законов вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. В 1773–1775 гг. произошла крестьянская война во главе с Е. И. Пугачёвым, охватившая земли Яицкого войска, Оренбургской губернии, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. 3.1. Был преобразован Сенат. Дворянство окончательно формируется как самое привилегированное сословие государства. Для укрепления роли дворянства на местах в 1775 г. было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». Страна была разделена на 53 губернии по 300–400 тыс. душ мужского пола. Губернии состояли из уездов по 20–30 тыс. душ. Во главе губерний стояли назначенные правительством губернаторы. «Жалованная грамота городам»в1785 г. определила систему управления в городах. Она закрепила сословную структуру населения города, разделив его на 6 разрядов с различными правами. В 1785 г. была опубликована «Жалованная грамота дворянству». Отныне привилегии дворян получили юридическое оформление. Грамота подтверждала право дворян не служить государству, также они освобождались от податей, телесных наказаний, имели право на торговлю и предпринимательство, не могли быть лишены дворянского звания, жизни и имения без суда. Долгое царствование Екатерины II 1762—1796 наполнено значительными и весьма противоречивыми событиями и процессами. И всё-таки Екатерина старалась проповедовать среди русского дворянства философию европейского Просвещения, с которой императрица была хорошо знакома. В этом смысле её правление нередко называют эпохой просвещённого абсолютизма. Политика Екатерины II и идеи просвещения. Екатери́на II (Екатери́на Алексе́евна; Екатери́на Вели́кая; урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская — императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в результате дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. При Екатерине Великой границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа). Система государственного управления при Екатерине Второй впервые со времени Петра I была реформирована. В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. В целом политика Екатерины и её реформы вписываются в русло просвещённого абсолютизма XVIII века. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II (1762–1796 гг.) Экономическая политика Внутренняя политика Екатерины II осуществлялась под воздействием идей «просвещенного абсолютизма». В 1765 г. в Петербурге было создано Вольное экономическое общество, первая в истории России неправительственная экономическая организация. Его целью являлась координация и кооперация экономического развития имущих классов, изучение положения русского земледелия и условий хозяйственной жизни страны и распространение полезных для сельского хозяйства сведений. Проводится конкурс работ, посвященных улучшению положения крестьянства. В 1775 г. объявляется свобода предпринимательства. Уложенная комиссия В 1767 г. Екатериной II была созвана Уложенная комиссия, задачей которой являлась выработка новых законов вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. В ее состав вошли представители дворян, горожан, казаков, государственных крестьян. Новое уложение должно было юридически обосновать крепостной статус крестьян, опираясь на труды «просветителей»; подробно регламентировать привилегии сословий; установить новую систему государственных органов и административно-территориальное деление; юридически закрепить императорскую власть. Императрица обратилась к комиссии с «Наказом», содержащим теоретическое обоснование просвещенного абсолютизма. Работа Уложенной комиссии продолжалась в течение года. В 1768 г. комиссия была распущена под предлогом войны с Турцией. В ходе ее работы Екатерина II поняла, как глубоко проникли в русское общество идеи вольнодумия, а также то, что положение самодержавия не такое прочное, как ей казалось. После роспуска комиссии усилилась репрессивная политика правительства (преследование вольнодумцев, жестокое подавление социальных выступлений, усиление национального гнета). КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773–1775 ГГ.Характерной чертой эпохи Екатерины Великой было усиление феодально-крепостнического гнета. Во времена Екатерины II широко практиковалась раздачи земли дворянам из государственных фондов. В частные руки было роздано более 800 тыс. крестьян. Императрица отрицательно относилась к крепостному праву, задумывалась о способах его отмены. Но дальше осторожных размышлений дело не пошло. Екатерина II понимала, что ликвидация крепостничества встретит сопротивление дворянства. Крепостническое законодательство было расширено. Указ 1763 г. возложил содержание войсковых команд, присланных на подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян. По указу 1765 г. помещик мог отправить крестьянина на каторгу, установив ее срок. Указ 1767 г. запрещал крестьянам жаловаться на своего барина. В 1783 г. крепостное право было введено в Малороссии, в 1796 г. − в Новороссии. После разделов Речи Посполитой ужесточился крепостнический режим на территориях, отошедших к Российской империи. Ответом на усиление феодальной эксплуатации стали выступления крестьян. В 1773–1775 гг. произошла крестьянская война во главе с Е. И. Пугачёвым, охватившая земли Яицкого войска, Оренбургской губернии, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ней приняли участие казаки, башкиры, татары, калмыки, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Война началась с восстания яицких казаков 17 сентября 1773 г., причинами которого стали наступление правительства на привилегии казаков. В 1771 г. в ответ на отказ казаков преследовать калмыков, откочевавших в Западный Китай, правительственная комиссия во главе с М. М. Траубербергом учинила расправы над протестовавшими. С убийства Траубенберга началось Яицкое восстание казаков 1772 г., подавленное правительственными войсками. Его зачинщики были казнены, запрещены сборы войсковых кругов, ликвидирована войсковая канцелярия. Большая часть казаков после поражения восстания, сумевшая укрыться в междуречье Волги и Яика, через год примкнула к армии Пугачёва. Появившийся на Яике донской казак Емельян Иванович Пугачёв (1742–1775 гг.), участник Семилетней войны, войны с Турцией, проживал на Ветке у раскольников. Он предложил недовольным казакам идти за Кубань под покровительство султана. Здесь он впервые объявил себя императором Петром III. По доносу Пугачёв был схвачен, закован в кандалы и отправлен в Казань в январе 1773 г., откуда он бежал. Пугачёв собрал 17 сентября вблизи Бударинского форпоста небольшой отряд из казаков, калмыков и татар, с которыми явился к Яицкому городку. Казацкий отряд, высланный против самозванца, перешел на его сторону. Не взяв городка, восставшие направились к Оренбургу. С 5 октября 1773 г. по 22 марта 1774 г. продолжалась осада Оренбурга. К району восстания спешно стягивались правительственные войска под командованием А. Бибикова. Под Татищевой крепостью 22 марта 1774 г. Пугачёв был разбит и вынужден снять осаду Оренбурга. Преследуемый правительственными войсками отряд Пугачёва двинулся на восток. Главные события войны развернулись на территории горнозаводского Урала и Башкирии. К Пугачёву присоединились башкиры во главе с С. Юлаевым, горнозаводские рабочие, приписанные к заводам крестьяне. Ряды восставших пополнили удмурты, марийцы, чуваши. 12 июля 1774 г. Пугачёв подошел к Казани. Правительственные войска во главе с генералом И. И. Михельсоном нанесли 17 июля поражение войскам повстанцев. Пугачёв переправился на правый берег Волги в районы, населенные крепостными и государственными крестьянами. Для увеличения численности восставших Пугачёв издавал манифесты и указы, носившие антикрепостнический характер. Так, манифест 31 июля 1774 г. провозглашал освобождение крестьян от крепостной неволи. На Волге крестьянская война разгорается с новой силой. К Пугачёву примкнули бурлаки, донские, волжские и украинские казаки, калмыки. Учитывая размах войны, правительство направило на ее подавление А. В. Суворова. В августе Пугачёв предпринял неудачную попытку взять Царицын. Под Черным яром восставшие были разбиты войсками И. И. Михельсона. Пугачёв переправился на левый берег Волги. Группа зажиточных казаков схватила его и 12 сентября 1774 г. выдала правительственным войскам. 10 января 1775 г. Пугачёв и его ближайшие соратники были казнены на Болотной площади в Москве. Крестьянская война завершилась поражением. Она была самым явным проявлением острого социального кризиса, разразившегося в середине царствования Екатерины, который был отмечен множеством восстаний в разных частях страны (Кижское восстание в Заонежье в 1769–1770 гг., Чумной бунт 1771 г. в Москве, восстание яицких казаков 1769–1772 гг.). важным фактором стало изменение характера социальных протестов. РЕФОРМЫ Екатерины IIАдминистративные преобразования В 1763 г. был преобразован Сенат, утративший законодательную инициативу. В царствование Екатерины II дворянство окончательно формируется как самое привилегированное сословие государства, наступает его «золотой век». Для укрепления роли дворянства на местах в 1775 г. было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». Страна была разделена на 53 губернии по 300–400 тыс. душ мужского пола. Губернии состояли из уездов по 20–30 тыс. душ. Во главе губерний стояли назначенные правительством губернаторы. Наиболее важные губернии объединялись под властью генерал-губернатора, также назначаемого императрицей. Были уточнены функции местной власти. Губернское правление руководило общими делами губернии, Казенная палата − финансами.  Судебными инстанциями являлись палаты уголовного и гражданского суда, Верховный земский суд и Совестный суд, в уездах − Нижний земский суд. Судебная система сохраняла сословный характер. Во главе уезда стоял капитан-исправник, города − городничий, назначенный правительством. Город делился на части под началом частных приставов и кварталов во главе с надзирателем.  Социальная и национальная политика «Жалованная грамота городам» в 1785 г. определила систему управления в городах. Она закрепила сословную структуру населения города, разделив его на 6 разрядов с различными правами. Горожане избирали общую городскую думу, городского голову и судей. Городская дума формировала исполнительный орган Шестигласную думу. В компетенцию думы входили вопросы благоустройства, соблюдения правил торговли, народного образования. Ее деятельность контролировалась городничим, назначенным правительством.   Жалованная грамота городам Жалованная грамота дворянству В 1785 г. была опубликована «Жалованная грамота дворянству». Отныне привилегии дворян получили юридическое оформление. Грамота подтверждала право дворян не служить государству. Дворяне освобождались от податей, телесных наказаний, имели право на торговлю и предпринимательство, не могли быть лишены дворянского звания, жизни и имения без суда. Они имели исключительное право собственности на землю с крестьянами. Сословно-корпоративное устройство дворян − уездные и губернские дворянские собрания − избирали соответственно уездных и губернских предводителей дворянства. Отличительной чертой эры правления Екатерины II стал фаворитизм. Соправители императрицы оказывали влияние на политику государства. С одной стороны, фаворитизм дал возможность способным представителям простого народа выдвинуться на самую вершину государственного управления (Г. Орлов, А. Орлов, Г. Потемкин). С другой стороны, фавориты были поставлены над законом, злоупотребляли своим влиянием на императрицу. В период правления Екатерины II была введена черта оседлости, за пределами которой не имели права проживать евреи (1791 г.), возникли немецкие поселения в Поволжье. При проведении губернской реформы на Украине в 1775 г. было упразднено казачье самоуправление на Дону и Запорожская Сечь. Были уничтожены центры национальной автономии на окраинах страны: в 1771 г. ликвидировано Калмыцкое ханство. Екатерина II как деятель Эпохи ПросвещенияДолгое царствование Екатерины II 1762—1796 наполнено значительными и весьма противоречивыми событиями и процессами. Золотой век Российского дворянства был вместе с тем веком пугачёвщины, «Наказ» и Уложенная комиссия соседствовали с гонениями. И всё-таки Екатерина старалась проповедовать среди русского дворянства философию европейского Просвещения, с которой императрица была хорошо знакома. В этом смысле её правление нередко называют эпохой просвещённого абсолютизма. Историки спорят о том, чем был просвещённый абсолютизм — утопическим учением просветителей (Вольтер, Дидро и др.) об идеальном союзе королей и философов или политическим феноменом, нашедшим своё реальное воплощение в Пруссии (Фридрих II Великий), Австрии (Иосиф II), России (Екатерина II) и др. Эти споры небеспочвенны. Они отражают ключевое противоречие теории и практики просвещённого абсолютизма: между необходимостью радикально менять сложившийся порядок вещей (сословный строй, деспотизм, бесправие и др.) и недопустимостью потрясений, нуждой в стабильности, невозможностью ущемить ту социальную силу, на которой этот порядок держится, — дворянство. Весьма показательна её позиция в вопросе о крепостном крестьянстве. Нет сомнений в отрицательном отношении императрицы к крепостному праву. Она не раз задумывалась о способах его отмены. Но дальше осторожных размышлений дело не пошло. Екатерина II ясно осознавала, что ликвидация крепостничества с негодованием будет воспринята дворянами. Крепостническое законодательство было расширено: помещикам разрешили на любой срок ссылать крестьян на каторгу, а крестьянам запрещалось подавать жалобы на помещиков. Попытками преобразований в духе просвещённого абсолютизма были: созыв и деятельность Уложенной комиссии (1767—1768); реформа административно-территориального деления Российской империи; принятие Жалованной грамоты городам, оформившей права и привилегии «третьего сословия» — горожан. Городское сословие делилось на шесть разрядов, получило ограниченные права самоуправления, избирало городского голову и членов городской Думы; принятие в 1775 году манифеста о свободе предпринимательства, согласно которому для открытия предприятия не требовалось разрешения правительственных органов; реформы 1782—1786 гг. в области школьного образования. Конечно, эти преобразования имели ограниченный характер. Самодержавный принцип управления, крепостное право, сословный строй оставались незыблемыми. Крестьянская война Пугачёва (1773—1775), взятие Бастилии (1789) и казнь короля Людовика XVI (1793) не способствовали углублению реформ. Они шли с перерывами, в 90-е гг. и вовсе прекратились. Преследования А. Н. Радищева (1790), арест Н. И. Новикова (1792) не были случайными эпизодами. Они свидетельствуют о глубинных противоречиях просвещённого абсолютизма, невозможности однозначных оценок «золотого века Екатерины II». Возможно, именно эти противоречия породили мнение, бытующее среди части историков, о чрезвычайном цинизме и лицемерии Екатерины II; хотя она и сама способствовала возникновению данного мнения своими словами и действиями. Прежде всего, основная масса населения России вследствие её действий стала ещё более бесправной, лишённой нормальных человеческих прав, хотя в её силах было добиться обратного — и для этого не обязательно было отменять крепостное право[174]. Другие её действия, такие как ликвидация суверенной Польши, тоже вряд ли соответствовали идеям Просвещения, которых на словах она придерживалась. Кроме того, историки приводят примеры её конкретных слов и действий, подкрепляющие данное мнение: Как указывают В. О. Ключевский и Дж. Блюм, в 1771 г. Екатерине показалось «неприличным», что крестьян продают на публичных торгах «с молотка», и она выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но поскольку этот закон игнорировали, то Екатерина не стала добиваться его исполнения, а в 1792 г. опять разрешила торговлю крепостными на аукционах, запретив при этом употреблять молоток аукциониста, что, по-видимому, показалось ей особенно «неприличным». В другом приводимом ими примере речь идёт об указе Екатерины, запрещавшем крестьянам подавать жалобы на помещиков (за это теперь им грозило избиение кнутом и пожизненная каторга). Екатерина издала этот указ 22 августа 1767 г., «в то самое время как депутаты Комиссий слушали статьи „Наказа“ о свободе и равенстве»; Дж. Блюм приводит также следующий пример: помещики нередко выгоняли на улицу старых или больных крестьян (давая им при этом вольную), которые вследствие этого были обречены на смерть. Екатерина своим указом обязала помещиков перед этим брать у крестьян расписку, что они на это согласны Как указывает А.Труайя, Екатерина постоянно в своей переписке называла крепостных крестьян «рабами». Но стоило французскому просветителю Дидро во время встречи с ней употребить это слово, как она была страшно возмущена. «В России нет рабов, — заявила она. — Крепостные крестьяне в России духом своим независимы, хотя телом и испытывают принуждение». Н. И. Павленко приводит ряд писем Екатерины Вольтеру. В одном из них (1769) она писала: «…наши налоги так необременительны, что в России нет мужика, который бы не имел курицы, когда он её захочет, а с некоторого времени они предпочитают индеек курам». В другом письме (1770), написанном в разгар голодомора и бунтов, охвативших разные части страны: «В России все идёт обыкновенным порядком: есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чём: поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся». Особую тему представляют взаимоотношения Екатерины и французских просветителей (Дидро, Вольтер). Общеизвестно, что она была с ними в постоянной переписке, а они высказывали о ней высокое мнение. Однако многие историки пишут, что эти отношения носили характер очевидного «спонсорства», с одной стороны, и лести, с другой. Как пишет Н. И. Павленко, узнав, что Дидро нуждается в деньгах, Екатерина купила его библиотеку за 15 тыс. ливров, но не забрала её, а оставила ему, «назначив» его пожизненным смотрителем его же библиотеки с выплатой «жалованья» из русской казны в размере 1000 ливров в год. Вольтера осыпала разнообразными милостями и деньгами, и приобрела после смерти его библиотеку, выплатив щедрые суммы наследникам. Со своей стороны, и они не оставались в долгу. Дидро расточал похвалу и лесть в её адрес, а свои критические заметки «клал под сукно» (так, лишь после смерти были обнаружены его резкие критические «Замечания о Наказе» Екатерины). Как указывает К.Валишевский, Вольтер называл её «северной Семирамидой» и утверждал, что солнце, освещающее мир идей, перешло с Запада на Север; написал по «приготовленным» для него по приказанию Екатерины материалам историю Петра I, вызвавшую насмешки других европейских учёных. А.Труайя отмечает, что Вольтер и Дидро соревновались в преувеличенных похвалах Екатерине, приводя соответствующие примеры (так, Дидро в свою очередь писал, что «ставит её на один уровень» с Цезарем, Ликургом и Солоном, выше Фридриха Великого, и лишь после встречи с ней в России его душа, ранее «душа раба», стала «душой свободной» и т. д.), и даже ревновали друг друга к её милостям и вниманию. Поэтому ещё А. С. Пушкин писал об «отвратительном фиглярстве» императрицы «в сношениях с философами её столетия», а по словам Фридриха Энгельса, «Двор Екатерины II превратился в столицу тогдашних просвещённых людей, особенно французов; …ей настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали „северную Семирамиду“ и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире, отечеством либеральных принципов, поборником религиозной терпимости» И тем не менее именно в эту эпоху появилось Вольное экономическое общество (1765), работали вольные типографии, шла горячая журнальная полемика, в которой лично участвовала императрица, были основаны Эрмитаж (1764) и Публичная библиотека в Санкт-Петербурге (1795), Смольный институт благородных девиц (1764) и педагогические училища в обеих столицах. Источники: https://foxford.ru/wiki/istoriya/prosveschennyy-absolyutizm-ekateriny-ii https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II#Екатерина_II_как_деятель_Эпохи_Просвещения https://sochineniye.ru/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii-prosveshhennyj-absolyutizm/ |