Биосфера и человек.. Биосфера и ноосфера Биосфера состоит из двух компонентов

Скачать 340.56 Kb. Скачать 340.56 Kb.

|

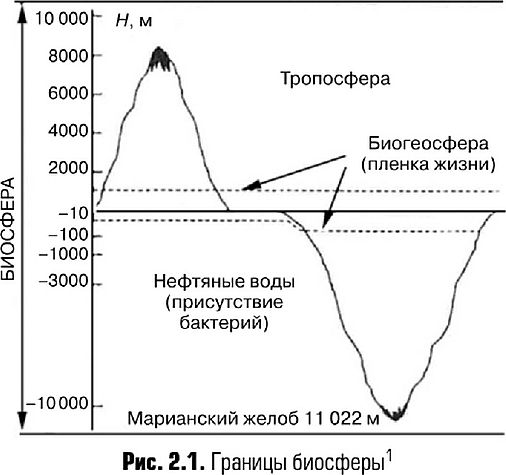

Большая российская · UniversalisЧеловек и природаБиосфера и ноосфера На первый взгляд, с развитием общества зависимость человека от природы уменьшается, но это только на первый взгляд. Человек неразрывно связан с природой, и она оказывает на него постоянное влияние. Колебания температуры, воздействие геомагнитных полей, солнечное излучение оказывают нс только явное физическое, но и неявное психическое воздействие и влияют на поведение людей. При этом ученые констатируют, что становится все больше и больше людей с врожденными генетическими отклонениями, которые появляются вследствие изменений окружающей среды. Возможности современной науки позволяют вмешиваться в генетический аппарат и лечить наследственные заболевания путем "пересадки" отдельных генов, но последствия такого вмешательства в человеческую природу, которые скажутся только многие годы спустя, сейчас трудно прогнозировать. Современная медицина борется не только с генетическими, но и со многими другими заболеваниями. В биологическом плане это означает отсутствие отбора по признаку сопротивляемости той или иной болезни, т.е. болезнь преодолевается, но не с помощью отбраковывания генетического материала, а искусственными медицинскими средствами. Понятно, что уровень развития науки и медицины – социальный фактор, и весьма действенный, но он не отменяет действия биологических факторов. Единство человека и природы выражается в понятии биосферы – сферы всего живого. Структура, состав и энергия биосферы определяются прошлой и настоящей деятельностью всех живых организмов, в том числе и человека. В современном представлении о биосфере подчеркивается взаимозависимость и взаимовлияние живой и неживой природы, биосфера – это живые организмы и среда их обитания. Изменения биосферы случались уже не раз, что сопровождалось гибелью одних видов растений и животных и появлением других. Человечество – часть биосферы, оно влияет на ее развитие и при этом само встроено в общий биологический процесс. Верхняя граница биосферы располагается примерно в 30 км над поверхностью Земли, нижняя – до 10 м в земной коре. При этом некоторые живые организмы обнаружены на глубине до 11 км. Температурные интервалы, в которых может существовать жизнь, также ограничены: от – 252° до + 180° С. Живые существа на поверхности Земли защищены от ультрафиолетовых лучей озоновым слоем. Термин "биосфера" впервые употребил в начале XIX в. Жан Батист Ламарк. Но научным это понятие стало в 1875 г., когда австрийский ученый Эдуард Зюсс назвал биосферой все живые организмы, обитающие на поверхности Земли. Связь живой и неживой природы он трактовал односторонне, отмечая зависимость живых организмов от химических, физических, геологических и прочих факторов, но не учитывая обратное воздействие живого на неживое. Представление о биосфере изменил русский ученый и философ Владимир Иванович Вернадский[1]. Он считал, что живое и неживое постоянно взаимодействуют, в процессе жизнедеятельности организмы получают из окружающей среды необходимые химические вещества, а после смерти возвращают их обратно. Русский ученый акцентировал активное влияние живых организмов на косную материю. По его мнению, живое вещество составляет незначительную по объему и весу часть биосферы, при этом оно является ее главным компонентом. Живые организмы – та геохимическая сила, которая играет ведущую роль в формировании облика нашей планеты. Вернадский подчеркивал целостность и гармоничность биосферы: "Можно говорить о всей жизни, о всем живом веществе, как о едином целом в механизме биосферы. ...Все учитывается и все приспособляется с той же точностью, с той же механичностью и с тем же подчинением мере и гармонии, какую мы видим в стройных движениях небесных светил и начинаем видеть в системах атомов вещества и атомов энергии". Человечество, наряду с растениями и животными, является частью живого вещества. Однако в отличие от других элементов биосферы человечество оказывает интенсивное влияние не только на неживую материю, но и на само живое вещество, создавая новые виды растений и животных. С появлением на нашей планете одаренного разумом живого существа планета переходит в новую стадию своей истории, становится ноосферой. Слово "ноосфера" происходит от греческого noos – "разум". Ноосфера – это сфера разума, сфера взаимодействия человека и природы, в которой главным фактором эволюции становится разумная деятельность. Человек охватил своей деятельностью всю планету, одержал победу над другими биологическими видами, открыл новые виды энергии, и все это стало новым фактором эволюции и обеспечило появление ноосферы. Учение Вернадского о ноосфере, которое создавалось в 30-е гг. XX в., так и не сложилось в законченную теорию, русский ученый даже само понятие ноосферы употреблял в разных смыслах. В его понимании ноосфера – это: – новое геологическое явление, суть которого заключается в возможности человека преобразовывать Землю своим трудом и мыслью; – область проявления научной мысли, когда "эволюционный процесс получает особое геологическое значение благодаря тому, что он создал новую геологическую силу – научную мысль социального человечества"; – главный фактор преобразования и дальнейшей эволюции биосферы, когда "человек своей деятельностью создает новую живую природу". Последнее определение приобрело новый смысл и особую актуальность спустя десятилетия, после возникновения молекулярной биологии, развития генной инженерии, опытов с клонированием и проч. Концепцию ноосферы развивал еще один русский ученый Александр Леонидович Чижевский. По его мнению, ноосфера – это не только земное, но и космическое явление, а человек как частица ноосферы – космическое существо. Ноосфера представляет собой единство живого, разумного и космического. Для доказательства этой идеи Чижевский использовал данные собственных наблюдений. Обобщив огромный материал, он обратил внимание на определенную синхронность между солнечной активностью – образованием солнечных пятен, и боевыми действиями на фронтах Первой мировой войны. Чижевский выдвинул идею космических ритмов, от которых зависят не только биологические, но и социальные процессы на Земле. Согласно подсчетам, которые провел русский ученый, в период минимальной солнечной активности происходит до 5% всех значительных социальных действий, а в период максимальной – до 60%. Спустя десятилетия идеи Чижевского по-прежнему актуальны, более того, они служат основанием для теоретических и практических исследований в биологии и медицине. Концепция ноосферы получила развитие в работах французского ученого и философа Пьера Тейяра де Шардена. По его мнению, ноосфера – одна из стадий эволюции мира, на которой проявляется "целеустремленное сознание". Целеустремленное сознание – это разум и воля человека, действия которых позволяют постепенно сгладить противоречия между человеком и природой и контролировать направление будущей эволюции планеты. По утверждению Шардена, возникновение разума означает трансформацию, затрагивающую состояние всей планеты. Концепции ноосферы, при всех их достоинствах, умозрительны, некоторые положения ноосферных теорий откровенно утопичны, поскольку сводят человека только к одному, хотя и существенному модусу – разумному. Но при этом идея ноосферы выражает реальные процессы, которые происходят на пашей планете, теории ноосферного развития показывают, как сильно человечество влияет на природу, и как высока ответственность каждого человека за то, что он делает. Развитие концепции биосферы привело к созданию новой науки – экологии. Слово "экология" происходит от греческого oikos – "местопребывание", "жилище" и logos – "учение". Буквальный смысл термина "экология" – учение о жилище, учение о доме. Экология – наука, изучающая взаимодействие живых организмов друг с другом и со средой обитания, т.е. всю совокупность связей и взаимодействий в биосфере и способы сохранения равновесия в этой системе. Термин "экология" ввел в 1866 г. немецкий биолог Эрнст Геккель. Наукой экология стала в начале XX в., в 1913 г. в Швейцарии прошло первое международное совещание по вопросам охраны окружающей среды. Однако всерьез об экологической угрозе и возможностях экологической науки заговорили только в 70-е гг. XX в. Первыми внимание к экологической проблеме привлекли участники Римского клуба, которые в 1968 г. собрались для обсуждения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. В 1972 г. состоялась первая конференция Организации Объединенных Наций, посвященная проблемам окружающей среды, на которой был признан факт глобального экологического кризиса. После этого не только специалисты, но и широкая публика заговорили об экологической угрозе, что, в свою очередь, повлекло изменение статуса экологической науки и ее стремительное развитие. Из несамостоятельной дисциплины в рамках биологии экология превратилась в комплекс междисциплинарных исследований с ярко выраженной мировоззренческой составляющей. Экология вышла за пределы не только биологии, но и в целом науки. В экологии множество разделов, которые могут рассматриваться как вполне самостоятельные направления исследований: глобальная, социальная, медицинская, историческая, этическая, промышленная экология. Идеи и принципы этой науки имеют мировоззренческий характер, поэтому экология связана нс только с науками о человеке и о культуре, но и с философией. Способы решения экологической и вытекающих из нее демографической и медико-биологической проблем являются центральной темой современной экологии. В ходе эволюции человек от первоначального потребления природных богатств перешел к активному вмешательству в живую природу и ее преобразованию. Человек создал искусственную среду обитания: предметы материальной и духовной культуры, искусственные экологические системы, технику и т.п. Сейчас человечество уже уничтожило около 70% естественных экологических систем. Понятно, что такая активная деятельность влияет на состояние биосферы, рост искусственной среды приводит к разрушению естественной. И живая природа не остается пассивной, ее ответная реакция подчас трудно поддается прогнозированию. Человек, конечно, не может отказаться от своей деятельности, которая является основой его существования, он и дальше будет влиять на процессы в биосфере. Поэтому экологи говорят о необходимости гармонизации отношений био-, ноо- и техносфер. По мере нарастания экологических проблем приходит осознание того, что воздействие на природу не может оставаться стихийным и бесконтрольным, иначе человечество погибнет как биологический вид. Освобождаясь от природы, человек оказывается все более тесно с ней связанным, а рост экологических проблем подталкивает к осознанию этого обстоятельства. Наша планета имеет неоднородное строение и состоит из концентрических оболочек (геосфер) – внутренних и внешних. К внутренним относятся ядро, мантия, а к внешним – литосфера (земная кора), гидросфера, атмосфера и сложная оболочка Земли – биосфера. Биосфера (греч. bios — жизнь, sphaira — шар, сфера) – внешняя оболочка Земли, в которую входят часть атмосферы до высоты 25-30км (до озонового слоя), практически вся гидросфера и верхняя часть литосферы примерно до глубины 3 км. Особенностью этих частей является то, что они населены живыми организмами, составляющими живое вещество планеты. Основоположником учения о биосфере по общему признанию является В.И. Вернадский. Сам термин «биосфера» появился еще в IX в. и был предложен австрийским геологом Э. Зюссом, правда без глубокого развития его роли и значения. Биосфера по Вернадскому (как было отмечено ранее) — это область распространения жизни, включающая наряду с организмами среду их обитания (нижнюю часть атмосферы, верхнюю часть литосферы, гидросферу), связанная в единое целое обменом веществ и энергии. Биосфера, по Вернадскому, является геологической оболочкой Земного шара. Наиболее благоприятные условия для жизни сконцентрированы у поверхности суши и воды, поэтому здесь максимально сконцентрировано «живое вещество». Исходя из учения о биосфере В.И. Вернадского, она включает: ■ живое вещество планеты; ■ биогенное вещество, к которому относятся газы атмосферы, каменный уголь, нефть, известняки и пр., то есть то, что создается и перерабатывается в процессе жизнедеятельности живого вещества; ■ косное вещество, которое образуется без участия живого вещества. Это продукты тектонической деятельности, метеориты; ■ биокосное вещество, образующееся в результате совместной деятельности организмов и абиогенных процессов (почва). ■ окислительно-восстановительная функция заключается в восстановлении и окислении различных веществ в живых организмах, например, восстановлении двуокиси углерода до углеводов в процессе фотосинтеза и окислении их до СО2 при дыхании; ■ круговорот веществ в природе, который осуществляется при участии всех организмов биосферы. Он заключается в циркуляции веществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми организмами. Биосфера, являясь глобальной экосистемой, как и любая экосистема, состоит из абиотической и биотической части. Абиотическая часть представлена: 1) почвой и подстилающими ее породами до глубины, где в них еще есть живые организмы, вступающие в обмен с веществом этих пород и физической средой. 2) атмосферным воздухом до высот, на которых возможны еще проявления жизни; 3) водной средой океанов, рек, озер и т.п. Биотическая часть состоит из живых организмов всех таксонов, осуществляющих важнейшую функцию биосферы, без которой не может существовать сама жизнь: биогенный ток атомов. Живые организмы осуществляют этот ток атомов благодаря своему дыханию, питанию и размножению, обеспечивая обмен веществом между всеми частями биосферы. В основе биогенной миграции атомов в биосфере лежат два биохимических принципа: - стремиться к максимальному проявлению, к «всюдности» жизни; - обеспечить выживание организмов, что увеличивает саму биогенную миграцию. При общем рассмотрении биосферы, как планетарной экосистемы, особое значение приобретает представление о ее живом веществе как о некой общей живой массе планеты. Под живым веществомВернадский понимал все количество живых организмов планеты как единое целое. Живое вещество образует ничтожно тонкий слой в общей массе геосфер Земли. По подсчетам ученых, его масса составляет 2420 млрд.т, что более чем в две тысячи раз меньше самой легкой оболочки Земли – атмосферы. Но эта ничтожная масса живого вещества встречается практически повсюду (в настоящее время живые существа отсутствуют лишь в области обширных оледенений и в кратерах действующих вулканов.) Важная функция биосферы – устойчивое поддержание жизни – основывается на непрерывном круговороте веществ, связанном с направленными потоками энергии. Неотделимость человека от биосферы.Человеку как биологическому виду необходимы строго определенные эволюцией условия окружающей среды, или экологические факторы: газовый состав воздуха, набор ассимилируемых с пищей веществ, температура окружающей среды, режим освещенности, влажности и многое другое. При отклонении факторов среды от нормы возможны нарушения жизнедеятельности вплоть до несовместимости с жизнью. Человек входит в биотический компонент биосферы, где он связан пищевыми цепями с продуцентами. Сам, являясь консументом 1-го и 2-го порядков. В организме человека как «живого вещества» все процессы жизнедеятельности подчинены определенным ритмам, то есть, синхронизированы с периодическими солнечно - лунно-земными, а так же космическими влияниями, вследствие постоянного обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Суточные биоритмы активности человеческого организма складываются под воздействием процессов, протекающих на поверхности Земли. Их называют циркадными.(сон-бодрствование, колебания температуры тела, концентрации электролитов и уровня гормонов). Более длительные циклы называют инфрадианными, а более короткие – ультрадианными. Суточные и околосуточные ритмы – неотъемлемое свойство живых систем. Важность циркадного ритма, основного для жизнедеятельности организма, обусловлена совпадением длительности его периода с длительностью обращения Земли вокруг собственной оси. Между живым организмом и средой происходит непрерывный обмен веществами и энергией, которая необходима организму для поддержания всех его жизненно важных функций. Энергия в организме выделяется за счет окисления сложных органических соединений, то есть белков, жиров и углеводов. Накопление энергии происходит в молекулах аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая является универсальным источником энергии в организме. Часть энергии выделяется в виде теплоты, часть идет на совершение работы. Совокупность в живом организме всех химических превращений, обеспечивающих его жизнедеятельность, называется обменом веществ, или метаболизмом. Процессы метаболизма разделяются на 2 группы: анаболизм, или ассимиляция и катаболизм, или диссимиляция. Первая группа включает процессы биосинтеза органических веществ. Анаболизм обеспечивает рост, развитие организма, обновление его структур и накопление энергии. Катаболизм это процессы расщепления сложных молекул до простых веществ. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ Состав биосферы Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами и преобразованная ими. Суть концепции биосферы была впервые предложена известным ученым-естествоиспытателем Ж.Б. Ламарком (1744-1829), но термин был введен в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Э. Зюсом (1831 —1914) —область земной поверхности, населенная жизнью. Целостное учение о биосфере было разработано выдающимся российским естествоиспытателем В.И. Вернадским (1863—1945). Он рассматривает биосферу не как простую совокупность живых организмов, а как единую термодинамическую оболочку, в которой сосредоточена жизнь и осуществляется постоянное взаимодействие всего живого с неорганическими условиями среды. В общем случае можно сказать что биосфера — это часть литосферы (литобиосферы), атмосферы (аэробиосферы) и гидросферы (гидробиосферы), заселенная живыми организмами. Границы биосферы определяются условиями существования жизни, такими как достаточное количество воды, минеральных веществ, кислорода, углекислого газа, благоприятный температурный режим и др. Теоретические пределы биосферы чрезвычайно широки. Область жизни в атмосфере фактически исчезает за озоновым слоем. Гидросфера в настоящее время считается заселенной полностью. В литосфере основная масса живых организмов сосредоточена в почвенном слое, на глубине, не превышающей нескольких метров, однако теоретические пределы распространения жизни в ней гораздо шире. По максимальным оценкам специалистов, граница литобиосферы находятся на глубине около 25 км, причем должна существовать критическая температура (460 °С), при которой при любом давлении вода превращается в пар и жизнь принципиально невозможна. Однако основная масса живого вещества сосредоточена в относительно узком пространстве, называемом биогеосферой, или пленкой жизни (рис. 2.1). Ее верхняя граница расположена на высоте нескольких десятков метров над поверхностью растительного покрова на суше или над океаном; нижняя — по горизонту грунтовых вод или максимального проникновения корней растений и роющих животных. В океане биогеосфера ограничена слоем проникновения солнечных лучей, необходимых для осуществления фотосинтеза микроводорослями (не более 100 м) или глубиной сохранения биологической активности в донных осадках. Хотя в остальной части биосферы содержится ничтожное количество живых организмов, она заполнена продуктами их жизнедеятельности (газами атмосферы, органическими веществами).  Гидросфера. В состав гидросферы (гидробиосферы) включают все типы водоемов. Ее подразделяют на Мировой океан, континентальные воды и подземные воды. К гидросфере часто относят воду, входящую в состав ледников, и почвенную влагу. Основная масса воды сосредоточена в водоемах океанического типа (71 % поверхности Земли занимает Мировой океан, 5% — внутренние водоемы). В гидросфере океан составляет 94%, подземные воды — 4,1%, ледники — 1,6%, озера — 0,016%, почвенная влага — 0,005%, пары атмосферы — 0,001 %, а речные воды составляют лишь 0,0001 %. Вода имеет огромное значение для поддержания жизни на Земле. Без нее невозможно осуществление метаболизма. Эго значение обусловлено прежде всего уникальными свойствами воды. Она является универсальным растворителем, поэтому в водной среде осуществляются все биохимические реакции. Большое экологическое значение имеют высокая плотность и вязкость воды. Плотность воды примерно в 800—1000 раз (в зависимости от солености) выше плотности воздуха. В результате водные организмы (особенно активно передвигающиеся животные) сталкиваются с достаточно мощными силами гидродинамического сопротивления, что направило эволюцию многих групп 1 Лапин В.Л., Мартинсен А.Г., Попов В.М. Основы экологических знаний инженера. М.: Экология, 1996. С. 3. животных на формирование органов и типов движения, снижающих лобовое сопротивление. В связи с высокой плотностью водной среды многие ее обитатели лишены обязательной связи с субстратом, характерной для наземных форм организмов и вызванной силами гравитации. В толще Мирового океана сложились комплексы живых организмов, свободно «парящих» в воде и самостоятельно поддерживающих круговорот веществ. Благодаря этому жизнь распространена в гидросфере по всей ее толщине, встречаясь даже в самых глубоководных океанических впадинах — на глубине до 11 км, где давление достигает ЮОатм. Атмосфера. Атмосфера — это газовая (воздушная) среда вокруг Земли, вращающаяся вместе с ней. Современная атмосфера по химическому составу относится к азотно-кислородному типу (азота — 78,09%, кислорода — 20,95%, аргона — 0,93%, углекислого газа — 0,03%, неона — 0,0018%, гелия — 0,00052%, метана — 0,00015%). Кислород, углекислый газ и азот являются наиболее важными компонентами воздуха. Они участвуют во всех основных биологических циклах. Своеобразие состава современной атмосферы Земли выражается в ничтожном содержании инертных газов (кроме аргона) и молекулярного водорода. Прозрачность атмосферы определяется тем, что до поверхности планеты доходит порядка 47% падающего на внешнюю границу планеты потока солнечного излучения. Немногим менее половины его составляет фотосинтетически активная радиация с длиной волны 380—710 нм. Свойства газовой оболочки Земли неодинаковы по вертикали. В частности, большое значение имеет высотное падение атмосферного давления, так как процессы фотосинтеза и дыхания зависят соответственно от величины парциального давления кислорода и углекислого газа в среде. Основной запас воздуха сосредоточен в нижнем слое атмосферы, тропосфере. Нижние, прилегающие к поверхности Земли слои тропосферы, имеющие высоту около 3 км, подвержены действию географических факторов (рельефа, континентов или океанов). В этой части атмосферы сосредоточена основная масса водяного пара и загрязняющих веществ, поступающих с поверхности Земли. Над этим слоем располагается свободная атмосфера, которую от вышележащей стратосферы отделяет тропосфера. Циркуляция воздушных масс в тропосфере регулирует погоду и ее изменения. Над тропосферой располагается стратосфера, в которой расположен так называемый озоновый слой, представляющий собой область повышенной концентрации озона (О^), сосредоточенную на высоте 22—24 км. Озоновый экран имеет огромное значение для сохранения жизни на Земле: в слое озона поглощается большая часть идущего от Солнца ультрафиолетового излучения (его коротковолновая составляющая — жесткое ультрафиолетовое излучение — наиболее губительна для живых организмов). До поверхности доходит только мягкая часть потока ультрафиолетового излучения с длиной волны около 300—400 нм, относительно безвредная, а по некоторым параметрам необходимая для нормального развития и функционирования живых организмов. Воздух как среда жизни обладает определенными особенностями. Так, высокое содержание кислорода определяет возможность формирования высокого уровня энергетического метаболизма (обмена веществ между организмом и средой). Не случайно именно в этой среде возникли гомойотермные животные (организмы, поддерживающие температуру тела на постоянном, не зависящем от среды уровне — птицы, млекопитающие), отличающиеся высоким уровнем энергетики организма, большой степенью автономности относительно внешних условий. Кроме того, атмосферный воздух отличается низкой и изменчивой влажностью, что ограничило возможности освоения воздушной среды и дало направление эволюции системы водно-солевого обмена и структуру органовдыхания ее обитателей. Также следует отметить низкую плотность воздуха в атмосфере как среде жизни, благодаря чему жизнь сосредоточена вблизи поверхности земли, она проникает в толщу атмосферы на высоту не более 50—70 м (кроны деревьев тропических лесов). Если исключить единичные случаи «рекордных подъемов», верхней границей распространения жизни в атмосфере (границей аэробиосферы) следует считать высоты порядка 8—10 км. Литосфера. Литосфера — «каменная» оболочка Земли. Жизнь сосредоточена только в ее верхнем слое — почве. Почва — это продукт физического, химического и биологического выветривания поверхностного слоя литосферы, содержащего, как неорганические, так и органические компоненты. Как правило, этот слой выделяют в единую оболочку, которую называют эдафосферой или педасферой. Почву в биосфере можно определить как связующее звено биологического и геологического круговоротов. Почва служит источником вещества для образования минералов, горных пород, полезных ископаемых и способствует переносу аккумулированной солнечной энергии в глубокие слои литосферы. Образование почвы невозможно без участия живых организмов, воды и воздуха. При определенных климатических условиях на каждой материнской породе поселяется определенный вид растительности. Между минеральными и органическими компонентами, растительностью и почвенными микроорганизмами возникает множество взаимосвязей, которые определяют состав почв. Большинство почв характеризуется наличием слоев с одинаковыми признаками, или горизонтов. Поверхностный горизонт обычно состоит из остатков растительности, составляющих основу гумуса. Гумус — это высокомолекулярные темноокрашенные органические вещества почвы, содержащие гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин и ульмин. Образуется он в результате гумификации продуктов разложения органических остатков и содержит элементы питания растений. Избыток или недостаток гумуса определяет плодородие почвы, так как с его помощью осуществляются обменные процессы, в которых участвуют не только кислород, углерод, азот и вода, но и различные минеральные соли, присутствующие в почве. В гумусе содержатся углерод, водород, кислород, азот, определенное количество фосфора, кальция, серы и других химических элементов. В верхних горизонтах почвы содержание гумуса колеблется от десятых долей до 18% (в черноземных почвах). Мощность гумусового горизонта изменяется от нескольких сантиметров до 2,5 м. Под гумусовым горизонтом располагаются другие горизонты. Все они содержат смесь органических и минеральных элементов, которые в разной степени участвуют в деятельности почвенных микроорганизмов. В состав минеральной части почв входят макроэлементы — кремний, алюминий, железо, калий, натрий, магний, кальций, фосфор, сера и некоторые микроэлементы — медь, молибден, йод, бор, фтор, свинец. Миграция и дифференциация химических элементов осуществляется благодаря почвенному раствору — жидкой части почвы. Почва насыщена микроорганизмами (бактериями, водорослями, грибами, простейшими одноклеточными), в ней живут также черви и членистоногие. Так, на 1 га почвы приходится, кг: 1000—7000 бактерий, 100—3000 грибов, 10—300 водорослей, 5—10 простейших, до 1000 членистоногих и 350—1000 кольчатых червей. Таким образом, почва в биосфере выполняет ряд важнейших функций: она фильтрует грунтовые воды, задерживает питательные вещества и воду, необходимые для роста растений, является жизненной средой для многих организмов (среди которых и те, которые делают возможным распад органических веществ); поглощает, аккумулирует и отражает солнечную энергию |