Древисина и ее физические свойства. реферат,упк. "Древисина,основные свойства древесины"

Скачать 108 Kb. Скачать 108 Kb.

|

|

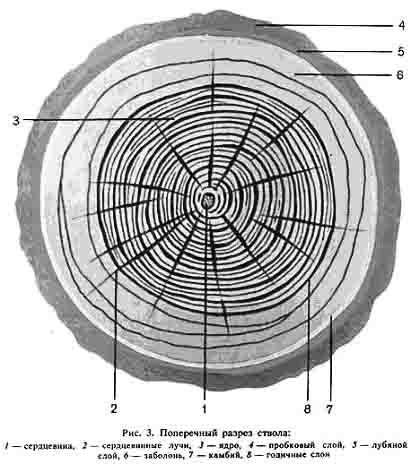

Реферат на тему:"Древисина,основные свойства древесины" Работу выполнил: Иванов Артём Школа 131 10"А" Ведение 1. Строение и состав древесины 1.1.Строение дерева 1.2.Древесина 2. Физические свойства древесины 2.1. Цвет древесины 2.2.Блеск древесины 2.3.Текстура древесины 2.4.Запах древесины 2.5.Макроструктура 2.6.Влажность древесины Введение Древесина - сравнительно твердый и прочный волокнистый материал, скрытая корой основная часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарника. Состоит из бесчисленных трубковидных клеток с оболочками в основном из целлюлозы, прочно сцементированных пектатами кальция и магния в почти однородную массу. В природном виде используется в качестве строительного материала и топлива, а в размельченном и химически обработанном виде – как сырье для производства бумаги, древесноволокнистых плит, искусственного волокна. Древесина была одним из главных факторов развития цивилизации и даже в наши дни остается одним из важнейших для человека видов сырья, без которого не могли бы обойтись многие отрасли промышленности. Трудно назвать какую-нибудь отрасль народного хозяйства, где древесина не использовалась в том ли ином виде, и перечислить разнообразные изделия, в которые древесина входит составной частью. По объему использования и разнообразию применения в народном хозяйстве с древесиной не может сравниться никакой другой материал. Древесину применяют для изготовления мебели, столярно-строительных изделий. Из неё делают элементы мостов, судов, кузовов, вагонов, тару, шпалы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, спички, карандаши, бумагу, предметы обихода, игрушки, сувениры. Натуральную или модифицированную древесину применяют в машиностроении и горнорудной промышленности; она является исходным сырьём для целлюлозно-бумажной промышленности, производства древесных плит. Широкому использованию древесины способствуют её высокие физико-механические качества. Хорошая обрабатываемость. А также эффективные способы изменения отдельных свойств древесины путем химической и механической обработки. Древесина легко обрабатывается, имеет малую теплопроводность, достаточно высокую прочность, при небольшой массе хорошую сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам, в сухой среде долговечна. Древесина соединяется крепёжными изделиями, прочно склеивается, сохраняет красивый внешний вид, на неё хорошо наносятся защитно-декоративные покрытия. Вместе с тем древесина имеет недостатки: она подвержена горению и загниванию, разрушению от воздействия насекомых и грибов, гигроскопична, вследствие чего может разбухать и подвергаться усушке, короблению и растрескиванию. Кроме того, древесина имеет пороки биологического происхождения, которые снижают её качество. Чтобы использовать древесину, надо знать её свойства, строение и пороки. 1.Строение и состав древесины 1.1.Строение дерева Растущее дерево состоит из кроны, ствола и корней. При жизни дерева каждая из этих частей выполняет свои определенные функции и имеет различное промышленное применение. Крона состоит из ветвей и листьев (или хвои). Из углекислоты, поглощаемой из воздуха, и воды, получаемой из почвы, в листьях образуются сложные органические вещества, необходимые для жизни дерева. Промышленное использование кроны невелико. Из листьев (хвои) получают витаминную муку - ценный продукт для животноводства и птицеводства, лекарственные препараты, из ветвей - технологическую щепу для производства тарного картона и древесноволокнистых плит. Ствол (от 50 до 90% объема всего дерева растущего дерева) Образуется он благодаря камбию. Форма ствола - нейлоид. Проводит воду с растворенными минеральными веществами вверх, а с органическими веществами - вниз к корням; хранит запасные питательные вещества; служит для размещения и поддержания кроны. Он дает основную массу древесины и имеет главное промышленное значение. Верхняя тонкая часть ствола называется вершиной, нижняя толстая часть - комлем. Процесс роста можно представить как нарастание конусообразных слоев древесины. Каждый последний конус имеет большую высоту и диаметр основания. Обычно изучают три основных разреза ствола: поперечный (торцовый), радиальный, проходящий через ось ствола, и тангенциальный, проходящий по хорде вдоль ствола. При рассмотрении разрезов ствола дерева невооруженным глазом или через лупу можно различить следующие основные его части: кору, камбий, древесину и сердцевину. Сердцевина - узкая центральная часть ствола, представляющая рыхлую ткань. Сердцевина совместно с древесной тканью первого года развития дерева образует сердцевинную трубку. На торцовом разрезе имеет вид темного (или другого цвета) пятнышка диаметром 2-5 мм. На радиальном разрезе сердцевина видна в виде прямой или извилистой темной узкой полоски. Она может быть круглой овальной, треугольной (ольха), четырёхугольной (Ясень), пятиугольной (тополь) и зубчатой (дуб). Кора покрывает дерево сплошным кольцом и состоит из внешнего коркового слоя и внутреннего слоя - луба, который проводит воду с органическими веществами, выработанными в листьях, вниз по стволу. Кора предохраняет дерево от механических повреждений, резких перемен температуры, насекомых и других вредных влияний окружающей среды. Вид и цвет коры зависят от возраста и породы дерева. У молодых деревьев кора гладкая, а с возрастом в коре появляются трещины. Кора может быть гладкой (пихта), чешуйчатой (сосна), волокнистой (можжевельник), бородавчатой (бересклет). Цвет коры имеет множество оттенков, например белая у березы, темно-серая у дуба, темно-бурая у ели. В зависимости от породы, возраста дерева и условий произрастания у наших лесных пород кора составляет от 6 до 25% объема ствола. Кора многих древесных пород имеет большое практическое применение. Она используется для дубления кож, изготовления поплавков, пробок, теплоизоляционных и строительных плит. Из луба коры делают мочало, рогожи, веревки и др. Из коры добывают химические вещества, применяемые в медицине. Кора березы служит сырьем для получения дегтя. Между корой и древесиной располагается очень тонкий, сочный, не видимый невооруженным глазом слой - камбий, состоящий из живых клеток. Камбий. Ежегодно в вегетативный период камбий откладывает в сторону коры клетки луба и внутрь ствола, в значительно большом объеме, - клетки древесины. Деление клеток камбиального слоя начинается весной и заканчивается осенью.  Корни (мелкие и грубые) Функции: удерживают дерево в вертикальном положении, проводят воду с растворенными в ней минеральными веществами вверх по стволу; хранят запасы питательных веществ. Корни используются как второсортное топливо. Пни и крупные корни сосны через некоторое время после валки деревьев служат сырьем для получения канифоли и скипидара. Может быть использовано для изготовления технологической трески. 1.2.Древесина. (Заболонь, ядро) В раннем возрасте древесина состоит из заболони, по мере роста анатомические компоненты закупориваются, отмирают живые ткани в центральной зоне, откладываются экстрактивные вещества и образуется ядро. Внутренние элементы консервируются, и таким образом ядро имеет большую стойкость к загниванию. При этом у отдельных пород вся масса древесины окрашена в один цвет (ольха, береза. граб), у других центральная часть имеет более темную окраску (дуб, лиственница. сосна). Темноокрашенная часть ствола называется ядром, а светлая периферическая - заболонъю. Породы, имеющие ядро, называют ядровыми. В других породах, где отмирание не сопровождается потемнением, такие породы называются безядровыми. В том случае, когда центральная часть ствола отличается меньшим содержанием воды, т.е. является более сухой, ее называют спелой древесиной, а породы - спелодревесными.(Ель, пихта, бук, осина, граб). Остальные породы, у которых нет различия между центральной и периферической частью ствола ни по цвету, ни по содержанию воды, называют заболонными (берёза, клён, ольха). В безядровых породах бывает тёмный окрас в средней части и это называется ложное ядро. Ширина заболони колеблется в зависимости от породы, условий произрастания. У одних пород ядро образуется на третий год (тис, белая акация), у других - на 30-35-й год (сосна). Поэтому заболонь у тиса узкая, у сосны широкая. Переход от заболони к ядру может быть резким (лиственница, тис) или плавным (орех грецкий, кедр). В растущем дереве заболонь служит для проведения воды с минеральными веществами от корней к листьям, а ядро выполняет механическую функцию. Микроструктура древесины. Строение древесины, видимое в микроскоп, называется микроструктурой. Исследование древесины под микроскопом показывает, что она состоит из мельчайших частичек - клеток, преимущественно (до 98%) мертвых. Растительная клетка имеет тончайшую прозрачную оболочку, внутри которой находится протопласт, состоящий из цитоплазмы и ядра. Клеточная оболочка у молодых растительных клеток представляет собой прозрачную, эластичную и весьма тонкую (до 0,001 мм) пленку. Она состоит из органического вещества - клетчатки, или целлюлозы. По мере развития, в зависимости от функций, которые призвана выполнять та или иная клетка, размеры, состав и строение ее оболочки существенно изменяются. Наиболее частым видом изменения клеточных оболочек является их одревеснение и опробкование. Одревеснение клеточной оболочки происходит при жизни клеток в результате образования в них особого органического вещества - лигнина и сопровождается сильным разбуханием оболочки. Одревесневшие клетки или совсем прекращают рост, или увеличивают размеры в значительно меньшей степени, чем клетки с целлюлозными оболочками. Целлюлоза в клеточной оболочке представлена в виде волоконец, которые называются микрофибриллами. Промежутки между микрофибриллами заполнены в основном лигнином, гемицеллюлозами и связанной влагой. В процессе роста клеточные оболочки утолщаются, при этом остаются неутолщенные места, называемые порами. Поры служат для проведения воды с растворенными питательными веществами из одной клетки в другую. Макроскопические элементы дерева. Годичные слои, ранняя и поздняя древесина. На поперечном разрезе видны концентрические слои, расположенные вокруг сердцевины. Эти образования представляют собой ежегодный прирост древесины. Называются они годичными слоями. На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных полос, на тангентальном - извилистых линий. Годичные слои нарастают ежегодно от центра к периферии и самым молодым слоем является наружный. По числу годичных слоев на торцовом разрезе на комле можно определить возраст дерева. Ширина годичных слоев зависит от породы, условий роста, положения в стволе. У одних пород (быстрорастущих) годичные слои широкие (тополь, ива), у других - узкие (самшит, тис). В нижней части ствола расположены наиболее узкие годичные слои, вверх по стволу ширина слоев увеличивается, так как рост дерева происходит и в толщину и в высоту, что приближает форму ствола к цилиндру. У одной и той же породы ширина годичных слоев может быть различной. При неблагоприятных условиях роста (засуха, морозы, недостаток питательных веществ, заболоченные почвы) образуются узкие годичные слои. Иногда на двух противоположных сторонах ствола годичные слои имеют неодинаковую ширину. Например, у деревьев, растущих на опушке леса, на стороне, обращенной к свету, годичные слои имеют большую ширину. Вследствие этого сердцевина у таких деревьев смещена в сторону, и ствол имеет эксцентричное строение. Некоторым породам свойственна неправильная форма годичных слоев. Так, на поперечном разрезе у граба, тиса, можжевельника наблюдается волнистость годичных слоев. Каждый годичный слой состоит из двух частей - ранней и поздней древесины: ранняя древесина (внутренняя) обращена к сердцевине, светлая и мягкая; поздняя древесина (наружная) обращена к коре, темная и твердая. Различие между ранней и поздней древесиной ясно выражено у хвойных и некоторых лиственных пород. Ранняя древесина образуется в начале лета и служит для проведения воды вверх по стволу; поздняя древесина откладывается к концу лета и выполняет в основном механическую функцию. От количества поздней древесины зависят ее плотность и механические свойства. 2.Физические свойства древесины Внешний вид древесины определяется ее цветом, блеском, текстурой и макроструктурой. 2.1. Цвет древесины Цвет древесине придают находящиеся в ней дубильные, смолистые и красящие вещества, которые находятся в полостях клеток. Древесина пород, произрастающих в различных климатических условиях, имеет различный цвет: от белого (осина, ель, липа) до черного (черное дерево). Древесина, произрастающая в жарких и южных районах, имеет более яркую окраску по сравнению с древесиной умеренного пояса. В пределах климатического пояса каждой древесной породе присущ свой особый цвет, который может служить дополнительным признаком для ее распознавания. Так, древесина граба имеет светло серый цвет, дуба и ясеня - бурый, грецкого ореха - коричневый. Под влиянием света и воздуха древесина многих пород теряет свою яркость, приобретая на открытом воздухе сероватую окраску. Древесина ольхи, имеющая в свежесрубленном состоянии светло-розовый цвет, вскоре после рубки темнеет и приобретает желтовато-красную окраску. Древесина дуба, пролежавшая долгое время в воде, приобретает темно-коричневый и даже черный цвет (мореный дуб). Меняется окраска древесины и в результате поражения ее различными видами грибов. На окраску древесины оказывает влияние также возраст дерева. У молодых деревьев древесина обычно светлее, чем у более старых. Устойчивым цветом обладает древесина дуба, груши и белой акации, самшита, каштана. Цвет древесины имеет важное значение в производстве мебели, музыкальных инструментов, столярных и художественных изделий. Насыщенный богатством оттенков цвет придает изделиям из древесины красивый внешний вид. Цвет древесины некоторых пород улучшают, подвергая различной обработке, - пропариванию (бук), протравливанию (дуб, каштан) или окрашиванию различными химическими веществами. Цвет древесины и его оттенки характеризуют обычно определениями - красный, белый, розовый, светло-розовый и лишь при особой необходимости по атласу или шкале цветов. 2.2.Блеск древесины Блеск - это способность направленно отражать световой поток. Блеск древесины зависит от ее плотности, количества, размеров и расположения сердцевинных лучей. Сердцевинные лучи обладают способностью направленно отражать световые лучи и создают блеск на радиальном разрезе. Особым блеском отличается древесина бука, клена, ильма, платана, белой акации, дуба. Древесина осины, липы, тополя, имеющая очень узкие сердцевинные лучи и сравнительно тонкие стенки клеток механических тканей, имеет матовую поверхность. Блеск придает древесине красивый вид и может быть усилен полированием, лакированием, вощением или склеиванием прозрачными пленками из искусственных смол. 2.3.Текстура древесины Текстура - рисунок, который получается на разрезах древесины при перерезании ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. Текстура зависит от особенностей анатомического строения отдельных пород древесины и направления разреза. Она определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, неправильным расположением волокон (волнистое или путаное). Хвойные породы на тангентальном разрезе из-за резкого различия в цвете ранней и поздней древесины дают красивую текстуру. Лиственные породы, имеющие ярко выраженные годичные слои и развитые сердцевинные лучи (дуб, бук, клен, карагач, ильм, платан), имеют очень красивую текстуру на радиальном и тангентальном разрезах. Особенно красивый рисунок имеют поверхности из древесины неправильного и путаного (свилеватого) расположения волокон (капы, наросты). Древесина хвойных и мягких лиственных пород имеет более простой и менее разнообразный рисунок, чем древесина твердых лиственных пород. При использовании прозрачных лаков можно усилить и выявить текстуру. Часто применяют особые способы обработки древесины — лущение фанерных кряжей под углом к направлению волокон, радиальное строгание, прессование или замену искусственной текстурой - поверхность разрисовывают с помощью аэрографа под текстуру ценных пород или оклеивают текстурной бумагой. Текстура определяет декоративную ценность древесины, что особенно важно при изготовлении художественной мебели, различных поделок, при украшении музыкальных инструментов и др. 2.4. Запах древесины Запах древесины зависит от находящихся в ней смол, эфирных масел, дубильных и других веществ. Характерный запах скипидара имеют хвойные породы - сосна, ель. Дуб имеет запах дубильных веществ, бакаут и палисандр - ванили. Приятно пахнет можжевельник, поэтому его ветви применяют при запаривании бочек. Большое значение имеет запах древесины при изготовлении тары. В свежесрубленном состоянии древесина имеет более сильный запах, чем после высыхания. Ядро пахнет сильнее заболони. По запаху древесины можно определить отдельные породы. 2.5. Макроструктура Макроструктура. Для характеристики древесины иногда достаточно определить следующие показатели макроструктуры. Ширина годичных слоев определяется числом слоев, приходящихся на 1 см отрезка, отмеренного в радиальном направлении на торцовом срезе. Ширина годичных слоев оказывает влияние на свойства древесины. Для древесины хвойных пород отмечается улучшение свойств, если в 1 см насчитывается не менее 3 и не более 25 слоев. У лиственных кольцесосудистых пород (дуб, ясень) увеличение ширины годичных слоев происходит за счет поздней зоны и поэтому увеличиваются прочность, плотность и твердость. Для древесины лиственных рассеяннососудистых пород (береза, бук) нет такой четкой зависимости свойств от ширины годичных слоев. На образцах из древесины хвойных и кольцесосудистых лиственных пород определяют содержание поздней древесины (в %). Чем выше содержание поздней древесины, тем больше ее плотность, а следовательно, и выше ее механические свойства. Степень равнослойности определяется разницей в числе годичных слоев на двух соседних участках длиной по 1 см. Этот показатель используется для характеристики резонансной способности древесины ели и пихты. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород, как дуб, ясень, грецкий орех, величина структурных неровностей значительная. Так как древесина указанных пород используется для отделки изделий, то перед полированием необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого производится специальная операция, которая называется порозаполнением. 2.6. Влажность древесины Под влажностью древесины понимают отношение количества удаленной влаги к массе древесины в абсолютно сухом состоянии. Влажность древесины выражают в %. Абсолютно сухую древесину в небольших образцах можно получить путем высушивания ее в специальных шкафах. В природе и на производстве древесина всегда содержит в себе то или иное количество влаги. Влага в древесине пропитывает клеточные оболочки и заполняет полости клеток и межклеточные пространства. Влага, пропитывающая клеточные оболочки, называется связанной или гигроскопической. Влага, заполняющая полости клеток и межклеточные пространства, называется свободной, или капиллярной. При высыхании древесины сначала из нее испаряется свободная влага, а затем гигроскопическая. При увлажнении древесины влага из воздуха пропитывает только клеточные оболочки до полного их насыщения. Дальнейшее увлажнение древесины с заполнением полостей клеток и межклеточных пространств происходит только при непосредственном контакте древесины с водой (вымачивание, пропаривание, сплав, дождь). Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и связанной влаги. Предельное количество свободной влаги зависит от того, как велик объем пустот в древесине, который может быть заполнен водой. Состояние древесины, при котором клеточные оболочки содержат максимальное количество связанной влаги, а в полостях клеток находится только воздух, называется пределом гигроскопичности. Таким образом, влажность, соответствующая пределу гигроскопичности, при комнатной температуре (20°С) составляет 30% и практически не зависит от породы. При изменении гигроскопической влажности размеры и свойства древесины резко изменяются. Различают следующие ступени влажности древесины: мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%; свежесрубленная - влажность 50-100%; воздушно-сухая - долгое время хранившаяся на воздухе, влажность 15-20% (в зависимости от климатических условий и времени года); комнатно-сухая - влажность 8-12% и абсолютно сухая - влажность 0%. Содержание влаги в стволе растущего дерева изменяется по высоте и радиусу ствола, а также в зависимости от времени года. Влажность заболони сосны в три раза выше влажности ядра. У лиственных пород изменение влажности по диаметру более равномерное. По высоте ствола влажность заболони у хвойных пород увеличивается вверх по стволу, а влажность ядра не изменяется. У лиственных пород влажность заболони не изменяется, а влажность ядра вверх по стволу снижается. У молодых деревьев влажность выше и ее колебания в течение года больше, чем у старых деревьев. Наибольшее количество влаги содержится в зимний период (ноябрь-февраль), минимальное - в летние месяцы (июль-август). Содержание влаги в стволах изменяется в течение суток: утром и вечером влажность деревьев выше, чем днем. Для определения влажности древесины пользуются весовым и электрическим методами. При весовом методе выпиливают образцы древесины призматической формы размером 20x20x30 мм, очищают от опилок и заусенцев, после чего немедленно взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. Затем помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 103+2°С. Температуру выше 105°С нельзя поднимать во избежание выделения смолы (из хвойных пород) и разложения древесины. Первое взвешивание образца производят в зависимости от породы древесины через 6 ч после начала сушки (образцы древесины дуба и ясеня через 10 ч), второе и последующие - через каждые 2 ч. Высушивают образец до постоянной массы, т. е. до тех пор, пока при дальнейших взвешиваниях его масса перестанет изменяться. Влажность древесины W, определенную весовым методом, вычисляют в процентах по формуле W=[(m1-m2)/m2]x100, где m1 - масса образца древесины до высушивания, г; m2 - масса того же образца в абсолютно сухом состоянии, г. Преимущество весового метода - довольно точное определение влажности древесины при любом количестве влаги. Недостаток его - продолжительность высушивания образцов (от 12 до 24 ч). При электрическом методе влажность древесины определяют электровлагомером. Действие этого прибора основано на измерении электропроводности древесины в зависимости от изменения ее влажности. Рабочей частью наиболее распространенного электровлагомера служат иглы с подведенными к ним электропроводами. Иглы электровлагомера (датчика) вводят в древесину на глубину 8 мм и пропускают через них электроток, при этом на циферблате прибора сразу показывается фактическая влажность древесины. Преимущество электрического метода - быстрота определения и возможность проверки влажности древесины любого размера. Недостатки - определение влажности только в месте соприкосновения древесины с датчиком; невысокая точность. В диапазоне измерения до 30% влажности погрешность составляет 1-1,5%, свыше 30 ±10%. 1 |