Древние цивилизации. Цивилизация Эпохи Средневековья

Скачать 59.15 Kb. Скачать 59.15 Kb.

|

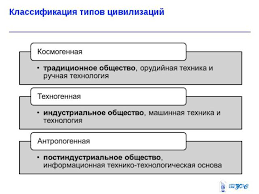

Федеральное государственное бюджетное образовательное Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет» Колледж РГСУ ИПЗ по дисциплине «Обществознание» на тему: Древние цивилизации. Цивилизация Эпохи Средневековья. Выполнила работу студент: ДШ-К-0-Д-2022-1 Литвинова Анастасия Проверил: Смагин Андрей Андреевич Москва 2022г Содержание 1.Вводная часть………………………………….3-4 1.1. Введение……………………3 1.2. Актуальность/цель/задачи…………….3-4 2.Основная часть…………………..4-12 2.1. Цивилизация – это…………………………………..4-6 2.2. Древние цивилизации…………………………………………6–8 2.3. Первобытное общество………………………8 2.4. Цивилизация Древнего Мира………………………..8-9 2.5. Эпоха Средних Веков………………………………….9 2.6. Социальная сфера……………………9-10 2.7. Политическая сфера………………………10 2.8. Экономическая сфера………………………..11 2.9. Духовная сфера…………………..11-12 3. Заключение…………….12-13 3.1. Вывод…………………….12-13 4. Источники……………………………13 1.Вводная часть. 1.1Введение. Цивилизация является конкретной формой существования и развития общества. Предпосылки возникновения человеческой цивилизации появляются уже в первобытном обществе, когда возникают зачатки материальной и духовной культуры. Началом человеческой цивилизации называют тот период, когда дикость и варварство сменяются основанным на культурной и социальной основе обществом. Понятно, что этот период – целая эпоха, которая постепенно накапливала собственно социальные основания общества: коллективный образ жизни, удовлетворение человеческих потребностей. Тот момент, когда собственно социальный уклад стал доминировать над природным, можно считать началом человеческой цивилизации. 1.2. Актуальность/цель/задачи. Актуальность моей работы заключается в том, что категории культуры и цивилизации являются ключевыми в изучении общества. Они отличаются многозначностью их понимания, будучи призваны служить познанию социальных процессов - основных тенденций развития общества, особенностей различных исторических эпох и типов общества, единства и многообразия мировой истории, диалектики общечеловеческого и классового, национального и интернационального, преемственности в развитии общества, прогресса и регресса, перспектив развития человечества и многих других. Цель: изучить цивилизацию Древнего Мира и цивилизацию Эпохи Средневековья. Задачи: 1.Дать определение «Цивилизации». 2.Изучить Древние цивилизации. 3.Дать определение «Первобытному обществу». 4. Изучить цивилизацию Древнего Мира. 5. Изучить цивилизацию Средневековья. 6. Изучить социальную сферу Средних Веков. 7. Изучить политическую сферу Средних Веков. 8. Изучить экономическую сферу Средних Веков. 9. Изучить духовную сферу Средних Веков. 10.Сделать выводы. 2.Основная часть. 2.1.Цивилизация – это. Цивилиза́ция (от лат. civilis — гражданский, государственный): 1.в общефилософском значении: социальная форма движения материи, обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства); 2.в историко-философском значении: единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли); 3.стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности общественного сознания); 4.локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплексы экономической, политической, социальной и духовной подсистем, и развивающиеся по законам витальных циклов. Следуя устоявшейся классификации можно выделить следующие виды цивилизаций: • космогенная; • техногенная (или индустриальная); • Антропогенная (постиндустриальная или информационная цивилизации).  Первый тип цивилизации охватывает Древний мир и эпоху Средневековья. Он основывался на орудийной технике и ручной технологии, характеризовался большой зависимостью общества от природных сил, условий среды – мировой космоса (отсюда и название цивилизации). Основой техногенной цивилизации является машинная техника и машинные технологии. Это связано с развитием науки и техники, постепенным превращением науки в непосредственную производительную силу общества. Социальное устройство данной цивилизации связано с наемным трудом, рыночными отношениями, высоким уровнем производительности труда. В техногенной цивилизации не удается избежать противоречий, которые порой разрешаются через социальные революции. Но люди в эту эпоху овладевают и возможностями реформирования общественных отношений. По мнению ученых, к 70–м гг. ХХ столетия индустриальные технологии и основанный на них тип цивилизации исчерпали возможности дальнейшего развития общества. Это нашло свое выражение в ряде глобальных кризисных явлений и глобальных проблем человечества: угрозы глобальных войн, экологического кризиса, исчерпаемости ресурсов природы. В связи с этим важной проблемой является осмысление дальнейшего развития общества. Оно понимается как становление информационной цивилизации. Ее появление связывается с качественными изменениями информационного поля общества, с формированием единого информационного пространства, прообразом которого является глобальная сеть Интернет. Именно информационные технологии составляют основу цивилизации нового типа – постиндустриальной. Информационная насыщенность технологических процессов требует повышения уровня культуры и образования членов общества. 2.2. Древние цивилизации. В III тыс. до н. э. зародились первые цивилизации – египетская, вавилонская, несколько позднее индийская и китайская, возникли также цивилизационные общности в Малой и Передней Азии, в Палестине. Очагом европейской цивилизации стал юг Балкан, крито—микенская (минойская) культура, давшая начало в I тысячелетии до н. э. древнегреческому миру. На рубеже нашей эры появились первые цивилизации на американском континенте: инков, ацтеков, майя. Древние цивилизации при всем их разнообразии представляют все же некоторое единство в отличие от первобытного состояния общества. Возникновение и развитие городов, письменности, усложнение социальных отношений наполнили историческое время новым содержанием. Безусловно, цивилизации древности сохраняли многое из первобытного общества и, прежде всего, зависимость от природы, мифологические формы мышления, ритуалы, ориентированные на природные циклы. В религиозных верованиях древних народов отражалась смена времен года, умирание и возрождение природы. Однако характер взаимодействия общества с природой при переходе от первобытного общества к древнейшим цивилизациям существенно меняется. Это было связано с постоянно расширяющимися знаниями людей о природе, с их стремлением полнее использовать ее богатства для удовлетворения потребностей. Зависимость людей от природы была все еще велика, но овладение металлами, накопление знаний, передача их с помощью письменности, усиливало возможности людей. Переход от первобытности к цивилизации связан и с изменениями характера взаимодействия людей в обществе, рождением новых типов общественных отношений. На первый план выступала новая единица организации общества – семья, которая вытесняла первобытный род. В этот период возникает и более сложная форма социальной организации – государство. Изначальной задачей государства было построение ирригационных систем, при помощи которых древние люди увеличивали размеры плодородных территорий. Государство выступало устроителем данных работ. Позднее государство приобретает более широкий набор функций и утрачивает непосредственную связь с построением ирригационных систем. Появлению государства способствовало возникновение социального неравенства и частной собственности. Государство выступало средством охраны частной собственности, т. е. в конечном счете, как защищающий и карательный орган. Многие положения и истины, актуальные для мира древних людей, становятся понятными лишь в контексте истории, но, тем не менее, многие достижения древних помогают лучше понимать современную жизнь. 2.3. Первобытное общество. Первая в истории человечества — эпоха Первобытного мира —началась более 2 млн. лет назад, когда в Африке появились древнейшие люди. Примерно 40-15 тыс. лет назад люди современного вида заселили Европу, Азию, Америку и Австралию. Все люди тогда жили на стоянках или в селениях, родами и племенами, под властью старейшин и вождей, передавая знания в устных сказаниях — мифах. Эта ступень развития человечества именуется первобытным обществом. Около 10 тыс. лет назад племена охотников и собирателей Западной Азии приручили первых животных (коз и овец), научились выращивать культурные растения (пшеницу, ячмень). 2.4. Цивилизация Древнего мира. В тех областях, где земледелие и скотоводство стало давать людям больше продуктов, начался распад родоплеменных общин и всех признаков первобытного общества. Постепенно появлялись города, деление на общественные слои, государства, письменность. Так около 5 тыс. лет назад началось восхождение человечества на ступень цивилизации. Это означало начало эпохи Древнего мира. На новую ступень развития каждая группа племен поднималась своим путем. В итоге сложились большие общности людей (народов и государств) с отличающейся друг от друга культурой — разные цивилизации. Они широким поясом протянулись через весь Старый Свет от Северной Африки и Европы до Восточной Азии. 2.5. Эпоха средних веков. Эпоха Средневековья определяют следующие временные рамки: V век – середина XVII века. Начало данной эпохи ознаменовано падением Западной Римской Империи в 476 году. Существует, однако, и теория «стадий роста», созданная американским философом и социологом Элвином Таффлером, согласно которой цивилизации Древнего Мира и Средних веков рассматриваются на основе общих характерных черт как единый период существования «традиционного общества» (от неолитической революции до промышленной революции). 2.6. Социальная сфера. Социальная структура средневекового общества была не слишком разнообразной. Большую часть, во все периоды Средневековья, составляли крестьяне – колоны, вилланы, литы, сервы. Все эти категории крестьян в большей или меньшей степени зависели от землевладельца. В темные века это было почти 90% всего населения. В разные периоды Средних веков от 7 до 9% насчитывалось монахов, солдат, ремесленников, чиновников, торговцев, слуг. Высшие слои общества, состоящие из феодалов, дворян и высшего духовенства не превышали 1.5 – 2%. Упрощенно социальную структуру средневекового общества можно изложить так: сотня крестьян кормила десяток ремесленников или солдат, и вдобавок двух бездельников, которые сами ничего не производили Средневековье отличало очень жесткое социальное расслоение. Положение человека в средневековом обществе определялось по рождению, и преодолеть барьеры родового сословия было практически невозможно. Если из крестьянского сословия еще была вероятность выбиться в ремесленники, солдаты или монахи, то о том, чтобы попасть в высший слой, не было и речи. Средневековое общество практически не допускало смешанных браков. При заключении брачных союзов учитывались, в первую очередь интересы общины, цеха или гильдии. Так что, жениться по любви не могли не только короли! Единственная возможность для простолюдина подняться выше по социальной лестнице была церковная карьера, но это были единичные случаи. 2.7. Политическая сфера. В средние века в Западной Европе общественно-политические идеи разрабатывались преимущественно идеологами церкви. Политическая мысль средневековья стала своеобразным отражением соперничества между католической церковью и светской властью за руководящую роль в обществе. Наиболее распространённым типом государства являлся монархический принцип организации общества. Реальная власть принадлежала представителям лишь нескольких знатных родов. Власть обосновывалась происхождением, масштабом контролируемого распределения (земельного и продуктового) и подкреплялась божественной санкцией (сакрализация или обожествление правителя). Характерной чертой также было слияние власти и собственности; иными словами, чем больше было у человека власти, тем больше у него было собственности. Это правило действовало также и в обратном направлении: больше собственности – больше власти. Таким образом, мы можем сделать вывод, что политическое устройство страны определялось традициями и обычаями, но никак не писанными законами. Таким образом, в эпоху Средневековья, когда умами и сердцами людей владела церковь, социально-политическая мысль была направлена на обоснование божественного происхождения и назначения власти и государства, на воспитание терпимости, послушания, смирения и служения Богу. 2.8. Экономическая сфера. В период Средневековья происходили экономические изменения, включавшие развитие рынков и внутренней торговли, рост сельскохозяйственного производства в результате применения новых технологии, продажу ремесленных товаров, использование денег как средства обмена и внешнюю торговлю. Торговцы и ремесленники играли главную роль в этих экономических преобразованиях, однако и другие сословия также внесли вклад в средневековую экономику. Обучавшиеся в Китае буддийские монахи, в частности монахи течения дзэн, служили связующим звеном между Японией и Китаем не только с точки зрения религии, но и с точки зрения заключения полезных контактов для тех, кто вел торговлю с Китаем. Свое воздействие на экономику также оказало появление владений даймё в различных частях страны на протяжении XIV и XV веков. Региональные феодалы стремились к тому, чтобы качество товаров соответствовало их общественному положению, и требовали, чтобы рынки и другие коммерческие структуры обеспечивали самураев и земледельцев, которые обрабатывали их земли. Странствующие торговцы путешествовали от поместья к поместью, раз или два в месяц открывая мелкие торги и ярмарки. Эти рынки постепенно, в связи с ростом спроса, превращались в постоянные. Ремесленники тоже селились в таких местах, чтобы продавать произведенные ими товары. Появление городов-рынков стало прямым следствием подобной коммерческой деятельности. 2.9. Духовная сфера. Духовная жизнь средневековой Западной Европы опиралась на определенную систему религиозных представлений и церковных догматов, но, разумеется, этим не исчерпывалась. Истинность церковных догматов оспаривали еретики, считавшие земной мир творением не Бога, а дьявола. Отрицая ценность земного мира, они отвергали законы общества, государства и церкви, призывали к духовному совершенствованию и полному отказу от плотских желаний. В XII- XIII вв. ереси приобрели такой размах, что для борьбы с ними церковь учредила инквизиционные (розыскные) суды, подчиненные Папе римскому. Наряду с религиозными идеалами в средние века существовали и иные - их носителями были народная культура и светская литература. Хранителями народной культуры (не только в Западной Европе, но и в Византии и России) были бродячие актеры (скоморохи). Церковь боролась с ними, как и с массовыми зрелищами вообще, но не могла искоренить ни память о древних языческих праздниках, ни уличные танцы и представления, ни народную культуру в целом. Постепенно отношение церкви к народной культуре становилось терпимее. Церковь признала, что взрывы необузданного, "мирского" веселья необходимы как своего рода клапан для выхода энергии. Светская литература средневековья во многом опиралась на традиции устного народного творчества. Светская лирика затем распространилась и в других странах Западной Европы. Зародились и новые жанры светской литературы, в частности рыцарский роман. Конечно, светское начало в культуре не могло в ту эпоху разрушить христианское мировосприятие. И все же земные идеалы все увереннее входили в систему ценностей западноевропейского средневековья. 3.Заключение. 3.1. Вывод. Все цивилизации прошли через примерно один и тот же цикл развития – зарождение, укрепление, процветание, а затем упадок и гибель. Но те, кто приходил следом за ними, уже были вооружены их опытом, поэтому человечество продолжало эволюционировать. Каждая из древних цивилизаций и цивилизаций Средневековья в чём-то повлияли на то, каким стал мир сегодня. 4.Литературные источники. Донской Г. М., Агибалова Е.В Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник 2018 Кудрявцевой Т.В История Древнего мира: учебник и практикум для Издательство Юрайт, 2022. — 437 с Статья «Характеристика типов цивилизационного развития» - ( электронный ресурс) - https://studfile.net/preview/7102280/page:2/ Статья «Средние Века» - (электронный ресурс) - https://expositions.nlr.ru/ex_manus/europe/middle_ages.php |