Отчет по учебной практике. Нургалина. Отчет. Федеральное государственное автономное

Скачать 6.46 Mb. Скачать 6.46 Mb.

|

|

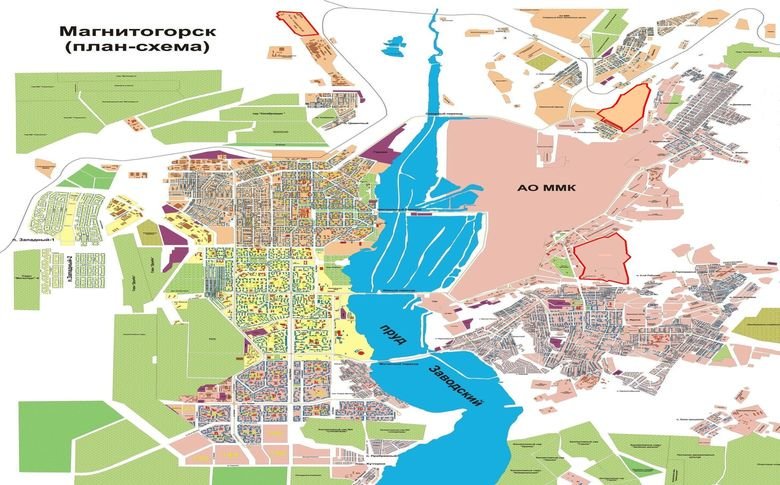

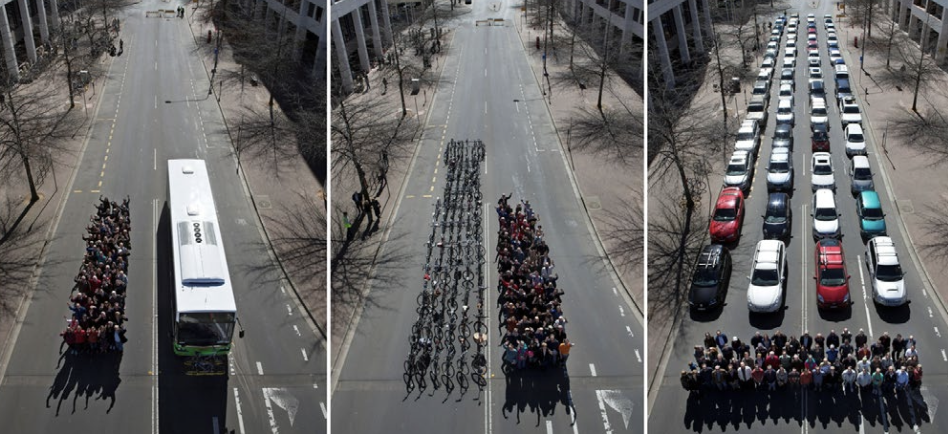

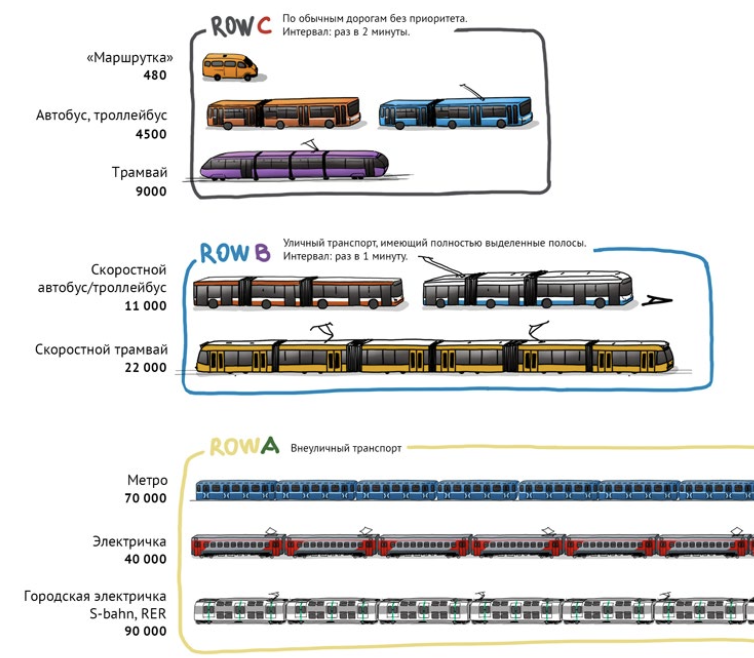

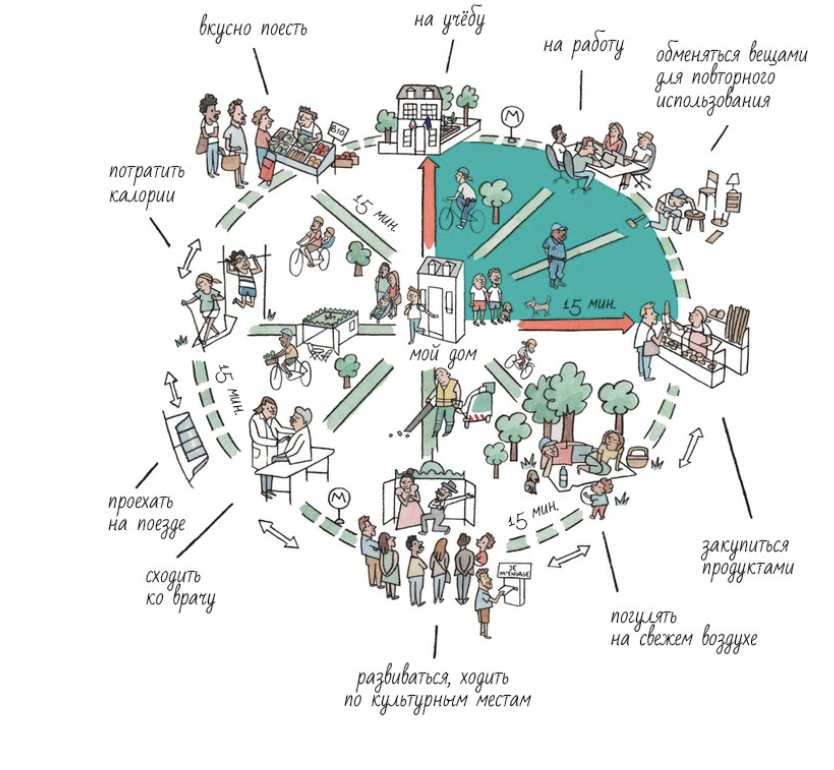

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)» Институт открытого и дистанционного образования Кафедра «Современные образовательные технологии» Направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЮУрГУ – 38.04.04.2022.79225 УП Место прохождения практики Администрация сельского поселения Янгильский сельсовет (наименование предприятия) Руководитель практики от организации _______________________Р.Э. Кадыров _______________________20__г. Руководитель практики доцент кафедры СОТ _______________________Н.К. Демина _______________________20__г. Автор работы студент группы ДО-340 _______________________Ф.И. Нургалина _______________________20__г. Нормоконтролер доцент кафедры СОТ _______________________Н.К. Демина _______________________20__г. Челябинск 2022 ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЕ 1. ВИТОЛЬД РЫБЧИНСКИЙ — ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР. ИДЕИ И ГОРОДА 4 ЗАДАНИЕ 2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА Г. МАГНИТОГОРСК 7 ЗАДАНИЕ 1. ВИТОЛЬД РЫБЧИНСКИЙ — ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР. ИДЕИ И ГОРОДАВ. Рыбчинский почерпнул свои идеи о сущности городов из книг Льюиса Мамфорда и Джейн Джекобс. Мамфорд, вспоминая о городах доиндустриальной эпохи, активно выступал за их будущее развитие в «малом масштабе», как заповедовал его наставник Патрик Геддес. Джекобс, относившаяся с подозрением к планированию в целом и современному планированию в частности, считала, что город живет по собственным правилам, которые градостроители, как правило, игнорируют, или, если говорить о современных теоретиках, включая Геддеса, сознательно узурпируют. С Мамфордом у автора была только одна короткая встреча – на обеде в его честь, когда он посещал Университет Макгилла. Этот человек присутствовал при рождении современной архитектуры и градостроительства, что делало его личностью почти легендарной С тех пор как Джекобс написала «Смерть и жизнь больших американских городов», прошло полвека, и время скорректировало суждения автора. Например, ее отвержение идей «красивого города» и «города-сада» сейчас представляется несколько легкомысленным: обе эти концепции оставили неизгладимый – и позитивный – след в истории американских городов. Убедительность ее доводов о «жизни улицы» умеряется тем, что мы теперь знаем о «защищающем пространстве» и общественной поддержке правопорядка (communitypolicing). Да и сам городской мир за пятьдесят лет изменился: постепенный вывод промышленных предприятий изменил облик ряда больших американских городов, в центральных районах которых сохраняются бедность и расовые барьеры, а разрастание пригородов стало важной движущей силой развития мегаполисов. Вместе с тем растущее внимание к экологическим вопросам возродило интерес к мыслям Мамфорда о региональном планировании. Спор между Джекобс и Мамфордом нужно рассматривать в историческом контексте, поэтому в главе 2 автор анализирует три главные идеи, повлиявшие на американское градостроительство первой половины ХХ века: концепции «красивого города», «города-сада» и «Лучезарного города». В главе 3 рассказывается о мощной атаке Джекобс на современное градостроение и о том, какое воздействие она оказала на архитекторов и планировщиков. Однако, пока Джекобс занималась состоянием центральных районов города, американский урбанизм шел по пути децентрализации, что тридцатью годами раньше предвидел Фрэнк Ллойд Райт, разработавший концепцию «города широких горизонтов», которая была основана на развитии пригородов. Джекобс даже не упомянула ее в своей книге. В главе 4 описывается, как получилось, что гений Райт оказался пророком. В главе 5 все эти нити сплетаются воедино: в ней речь идет о том, как три главные идеи (и их критика со стороны Джекобс) повлияли на развитие американских городов, воплотившись в зеленые набережные и новые пригороды, построенные по принципам «города-сада». Что же касается райтовской концепции постоянного расширения границ города, то реальность давно уже превзошла все его ожидания. Американский город, это неупорядоченное, можно сказать, анархическое поле для индивидуального предпринимательства, этакий «городской конструктор», во многом стал воплощением идей Джекобс. Однако все произошло не так, как она ожидала. В наиболее привлекательных городских районах селятся не рабочие, которым она уделяла первостепенное внимание, а состоятельные люди и молодежь. Энергия города, за которую она выступала и которую справедливо считала «барометром» здоровья городской жизни, воплощается в новой коммерческой и жилой застройке, по масштабу не уступающей той, что она так критиковала. Эти проекты осуществляют девелоперы, которых не было во времена, описанные в «Смерти и жизни». Сегодня, однако, именно они играют первую скрипку и давно уже заменили градостроителей в роли главных стратегов развития городов. В книге автор попытался собрать все, что узнал об урбанистике и развитии городов. Шестнадцать лет назад он начал читать курс по основам дизайна и градостроительства для студентов, специализирующихся на деловом администрировании и недвижимости. Затем он познакомился с коллегами, по большей части экономистами, с кафедры недвижимости Школы Уортона. Выяснилось, что все они занимаются исследованием городских проблем – жилищным строительством, государственным финансированием, иммиграцией и бедностью. Их основные научные интересы мало отличаются от интересов архитекторов и градостроителей из Школы дизайна Университета Пенсильвании, где он также преподает: и те, и другие озабочены улучшением ситуации в городах и в жизни горожан. Однако экономисты исходят из того, что, прежде чем что-то менять, нужно сперва понять, как это работает. То есть их исследования связаны не столько с тем, каким должен быть город, сколько с тем, каков он есть – как он функционирует. Это означает, что они занимаются сбором и анализом огромного количества информации, пытаясь понять, почему люди ведут себя именно так, а не иначе, живут там, где они живут, и выбирают то, что выбирают. Хотя градостроительные проекты обычно начинаются с функционального анализа и изучения местных условий, транспортных схем и так далее, главная цель любого городского планировщика – найти новаторское решение существующей проблемы. Архитекторы и градостроители озабочены тем, как сделать город соответствующим их представлениям – более безопасным, компактным, зеленым, живым. Рабочая гипотеза состоит в том, что проектировщик, то есть специалист, учитывает интересы потребителей и лучше всех знает, как добиться этих достойных целей. Что же касается моих коллег-экономистов, то они подходят к проблеме с другого конца, пытаясь выяснить, чего хотят сами люди. Главы 6 и 7 рассматривают «альтернативную историю города», которая связана с потребностями заказчиков, потребителей и предпринимателей, а не с предписаниями планировщиков. В главе 8 речь пойдет об антагонизме между сегодняшней модой на «иконическую» точечную застройку (так называемый «эффект Бильбао») и проектированием городской среды. В главе 9 говорится о том, что мы узнали о городском строительстве и реконструкции, и о том, как из уроков последних пятидесяти лет вырастают стратегии, в которых прагматизм и постепенное развитие сочетаются с государственной и частной деятельностью. В последних двух главах сравниваются представления американцев о том, какими должны быть их города, и требования к городу в условиях нынешнего экологического кризиса. Как выясняется, они во многом не совпадают. Именно разрешение этого противоречия станет главной задачей следующего поколения градостроителей. ЗАДАНИЕ 2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА Г. МАГНИТОГОРСКМагнитогорск – один из самых молодых городов России, в 2019 году отпраздновавший свое 90-летие. Расположенный в Челябинской области, в южных предгорьях Урала, он относится к числу крупнейших в мире центров металлургической промышленности. От Челябинска, главного города региона, Магнитогорск отделяют 310 км, а столица России находится почти в 1700 км по сухопутью к северо-западу от него. Как и в других городах здесь много типовых проблем: транспортные – из-за неконтролируемой автомобилизации и непонимания роли общественного транспорта, градостроительные – из-за некачественного городского планирования, коммунальные – из-за устаревшей инфраструктуры и так далее. С точки зрения городского планирования есть два важных фактора, которые сильно влияют на развитие города и отличают Магнитогорск от других крупных городов страны: – Застройка протянута вдоль реки Урал, из-за чего город имеет форму прямоугольника. –Большая левобережная часть города занимает Магнитогорский металлургический комбинат - промышленный район города, где трудится около 15% населения города. Эти проблемы разбиваются на несколько подпроблем: 1. При наличии в городе магистрального транспорта. Существующий общественный транспорт не обладает достаточной провозной способностью, сильно зависит от дорожной ситуации и не имеет реального приоритета. 2. Весь город связан двумя проспектами (Ленина и Карла Маркса), именно в них так или иначе упирается трафик. При этом вытянутость города увеличивает расстояние между районами и точками притяжения, что мотивирует чаще использовать автомобиль для поездок. В результате всё упирается в уже перегруженные проспекты. 3. Деление районов на спальные, промышленные и культурно-деловые функции увеличивает время поездок жителей на работу, учёбу, встречи, отдых и по прочим ежедневным нуждам.  Рисунок 1 – Схема Магнитогорска Прогремевшая на весь Южный Урал «дорожная революция», коснулась и Магнитогорска. В 2010 году после визита губернатора области чиновники из городской мэрии быстро провели анализ состояния дорог и приступили к ремонту наиболее проблемных участков. За прошедшее время было отремонтировано дорожное покрытие на многих улицах (Б.Ручьева, Грязнова, 50-летия Магнитки и др.), а также несколько расширилась пропускная способность улицы Карла Маркса.  Рисунок 2 – Проспект Ленина Пытаясь удовлетворить спрос на автомобильные поездки и увеличить пропускную способность отдельных перекрёстков за счёт других категорий жителей, городские власти лишь стимулировали поездки на личных автомобилях. В результате нагрузка на всю улично-дорожную сеть города выросла. Одновременно с этим появилась проблема с парковкой и качеством городской среды.  Рисунок 3 – Расширение проезжей части на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Грязнова В итоге горожане проводят значительную часть жизни в дороге и заторах, а общая удовлетворенность качеством жизни и привлекательность города снижается. Расширение дорог и попытки повысить пропускную способность улицы, ошибочно измеряемую в автомобилях, за счёт пешеходов, общественного транспорта или озеленения улучшает транспортную ситуацию лишь на короткий срок. Как показывает российский и мировой опыт, буквально через год-два дорожные заторы возвращаются, но уже в большем масштабе. Победить пробки в городской черте за счёт строительства новых дорог и развязок невозможно. Новые дороги формируют спровоцированный спрос, который приводит к росту автомобилизации и автомобилепользования. Это было научно доказано ещё в ХХ веке постулатом Льюиса — Могриджа и парадоксом Доунса – Томсона. Кроме того, многие города из-за поспешных и ошибочных решений доказали это на практике.  Рисунок 4 – Сколько места нужно для перевозки одинакового количества людей разными видами транспорта Пространство улиц ограничено, а автомобиль занимает слишком много места и везёт крайне мало людей. Чем больше в городе жителей и выше плотность, тем меньше остаётся места для парковки и движения машин, ведь улицы физически невозможно расширять бесконечно. Поэтому умные города создают альтернативу личному автомобилю — удобную вело-пешеходную инфраструктуру и надёжный общественный транспорт. Эти виды мобильности более эффективны по сравнению с автомобилем: на одной и той же площади за одно и то же время они позволяют перевозить большее количество людей. Проще говоря, если заменить полосу для движения машин выделенной полосой для общественного транспорта, то пропускная способность в машинах уменьшиться, но вырастет провозная способность улицы — большее количество людей сможет проехать по улице. Поэтому развитие общественного транспорта и вело-пешеходной инфраструктуры отвечает принципам устойчивого развития, а строительство дорог и развязок — нет.  Рисунок 5 – Коридор скоростного автобуса в Белгороде Провозная способность общественного транспорта зависит от типа подвижного состава, интервалов, степени обособления и приоритета движения. Как правило, города выстраивают свой транспортный каркас из магистральных видов транспорта: на улицах это трамвай и скоростной автобус или троллейбус, а вне улиц — городская электричка и метрополитен. При этом даже уличные виды общественного транспорта могут работать по принципам метро: надёжно, предсказуемо и быстро.  Рисунок 6 – В 1957 году в Лионе (Франция) полностью уничтожили трамвай, но в 2001 году движение было восстановлено Менее ёмкие виды (автобусы и микроавтобусы) служат для подвозам более пассажироёмким видам транспорта. Чтобы общественный транспорт функционировал эффективно, все его виды должны работать как единая система. Для этого нужно продуманное билетное меню с возможностью бесплатных пересадок, удобные транспортные хабы с короткими пересадками и единая диспетчеризация. Важно понимать, что автобус не должен конкурировать с трамваем за пассажира – общественный транспорт должен конкурировать с личным автомобилем.  Рисунок 7 – Провозная способность разных видов общественного транспорта С учётом сложившейся градостроительной и транспортной ситуации, а также финансовых ограничений, городу целесообразно восстановить троллейбусную линию или дать дополнительные маршруты автобусов на проспекте Ленина. Это позволит связать основные районы города и создаст альтернативы автомобилю. Выбор именно автобуса обусловлен высокой провозной способностью – это самый эффективный вид уличного общественного транспорта. Рекомендуется также капитально реконструировать существующую трамвайную сеть города, построить линии на улицах Зеленый Лог и 50-лет Магнитки. Это позволит охватить основные точки притяжения и создать каркас общественного транспорта. При этом критически важно организовать приоритет для трамваев на улицах и перекрёстках, чтобы общественный транспорт работал надёжно и эффективно вне зависимости от дорожной ситуации. Восстановление трамвайных линий и их качественное улучшение будет дешевле и быстрее строительства метрополитена. Средняя цена строительства километра метрополитена мелкого заложения составляет от 8 до 10 млрд. рублей за километр, за глубокое — 15-20 млрд. Сооружение стандартной станции на глубине обойдётся тоже примерно в 10 млрд. Для сравнения, цена километра новой трамвайной линии стоит от 0,5 до 2 млрд. рублей. При этом 2 млрд. рублей – это цена проектируемой новой линии в московские районы Бирюлёво, включая строительство новых депо и отдельных развязок.  Рисунок 8 – Стамбул, Турция: трамвай заменяет полноценную линию метро в центре 15-миллионного города Современный трамвай занимает в перевозке пассажиров нишу между «тяжёлым» высокопровозным рельсовым транспортом (метрополитен и железные дороги) и наземным безрельсовым транспортом (автобус, троллейбус). Трамвай перевозит в 2-3 раза меньше пассажиров, чем метрополитен или городская железная дорога, но при этом стоит в 5-10 раз меньше. 15-20 тыс. человек в час, перевозку которых может обеспечить современный трамвай, – этого вполне достаточно для удовлетворения транспортных нужд большей части крупных и средних городов. Работы по реорганизации трамвайного движения потребуют значительного объёма капитальных инвестиций на первых этапах. При этом получится экономия на операционных затратах: себестоимость перевозки одного пассажира в трамвае на 40% ниже, чем в автобусе. В текущих российских условиях найти средства для проведения работ можно следующим образом: — Собственные средства города и области, перераспределение бюджета от дорожных проектов на развитие трамвайного движения. Подобное делают в Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Перми и ряде других городов. — Реализация участков под девелопмент вдоль трамвайной линии с учётом роста их стоимости. Подобный опыт есть в Екатеринбурге. — Участие в федеральных программах для льготного софинансирования. Например, проводить реконструкцию улиц и закупать подвижной состав по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такой опыт есть у Смоленска, Ижевска, Улан-Удэ, Белгорода, Ульяновска и других городов. Привлечение частных средств с помощью концессии, в том числе с участием ВЭБ.РФ. На сегодня в России есть лишь один реализованный трамвайный проект по этой схеме — «Чижик» в Петербурге. Однако многие города сейчас активно обсуждают планы по передаче трамвайного хозяйства в концессии (Таганрог, Екатеринбург, Ульяновск и другие).  Рисунок 9 – Линия трамвая с обособлением и новые вагоны в Улан-Удэ  Рисунок 10 – Линия трамвая с обособлением и новые вагоны в Перми  Рисунок 11 – Трамвай с эксклюзивным дизайном доставили в Магнитогорск в 2021 г.  Рисунок 12 – Парк «Притяжение» «Притяжение» – масштабный проект комплексного развития территории в Магнитогорске. Его инициировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Проект направлен на создание единого пространства, где будут расположены современные спортивные, музейные, образовательные и культурные, развлекательные и рекреационные объекты. Общая площадь территории – 400 гектаров. Проект «Притяжение» предусматривает четыре этапа. В этом году была запущена первая очередь общей площадью 27 гектаров, 23 из которых – парковая территория. Открытие общественного пространства состоялось накануне Дня металлурга, 15 июля 2021 году. Финальную очередь планируют запустить к 2025 году. Через месяц после открытия парка и неоднократных обращений граждан запустили маршрутное такси с остановкой у парка, т.е. доступность парка для горожан без личного автомобиля даже не рассматривался на моменте проекта. Одновременно с этим Магнитогорске требуется развивать полицентричность и пешеходную инфраструктуру. Нужно стремиться создать все необходимые для комфортной жизни горожан сервисы в 15-минутной пешей доступности от жилья. Это позволит снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть, так как уберёт вынужденные поездки. Для этого следует уйти от концепции разделения районов по функциям к смешанным функциям внутри одного квартала и даже здания. Это значит, что при застройке участка необходимо создавать возможности для развития бизнеса и появления рабочих мест в непосредственной близости к жилью. Развивать же социокультурную инфраструктуру нужно с прицелом на пешеходную и велосипедную доступность. В сложившихся районах необходимо провести исследование проблем жителей и формировать градостроительную политику вокруг решения локальных проблем с учётом 15-минутной пешей доступности. За каждую подпроблему и решение отвечает своё ведомство с различными сроками планирования и показателями эффективности, которые плохо координируются между собой. Первым делом необходимо закрепить принципы компактности города, смешанной функции районов и приоритета общественного транспорта над личным автотранспортом. Подобное закрепляется в документах типа мастер-плана и пространственной стратегии развития города. Такие нормативно-правовые акты принимаются в разных городах России: Екатеринбург, Пермь, Дербент, Ижевск и так далее. На основе этих документов уже принимаются генпланы и городские подпрограммы. Концепцию «15-минутного города» предложил профессор Сорбонны Карлос Морено. Изменения климата, коронавирус и политическая нестабильность бросают вызов идеям глобализма, и вся надежда – на переосмысление городов как мест, где люди ходят пешком, ездят на велосипеде и вообще проводят время, а не как мест, куда приезжают на работу. Это воплощение идеи сегментированного города. Вместо разделения зон на жилые, офисные и развлекательные город становится «мозаикой» из районов, в каждом из которых есть практически всё необходимое для местных жителей — в 15 минутах от дома пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Поскольку офисы, магазины и дома становятся ближе другу другу, уличное пространство, которое раньше отводилось под автомобили, освобождается – и становится меньше вредных выбросов, но больше места для озеленения, велополос, площадок для спорта и отдыха. Всё это позволяет жителям заниматься своими делами вне дома на привлекательных для людей улицах и площадях.  Рисунок 13 – Концепция 15-минутного город БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Рыбчинский В. Городской конструктор. Идеи и города. М.: Strelka Press, 2014. |