Физикохимические свойства и состав нефти газа и воды. 2 Физикохимические свойства нефти 2

Скачать 0.89 Mb. Скачать 0.89 Mb.

|

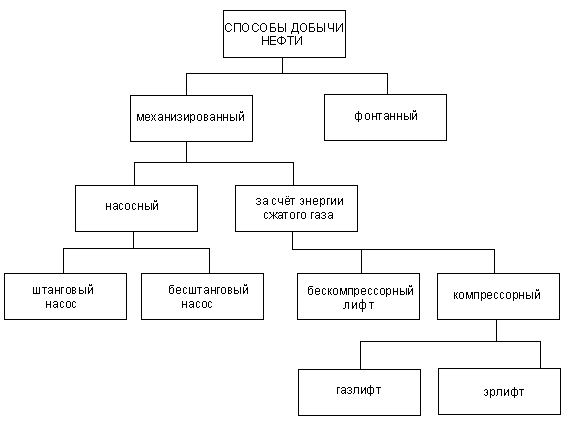

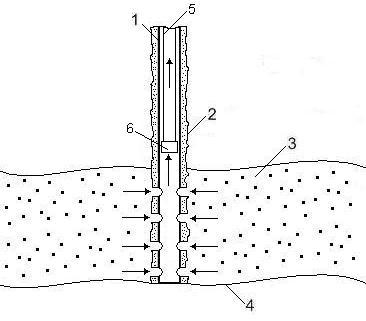

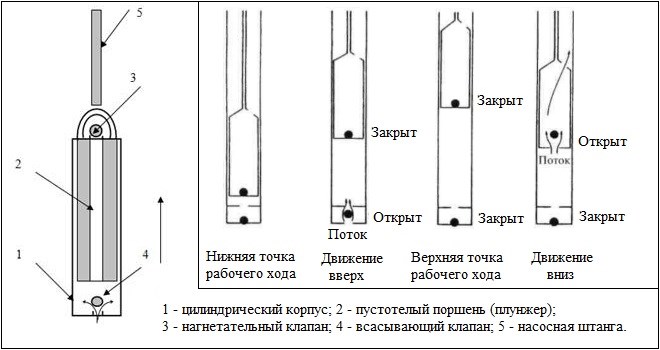

ОглавлениеФизико-химические свойства и состав нефти газа и воды. 2 Физико-химические свойства нефти 2 Физико-химические свойства газа. 7 Физико-химические свойства воды. 9 Способы добычи нефти и газа 11 Фонтанный способ эксплуатации 12 Механизированные способы эксплуатации 14 Штанговый способ добычи 14 Бесштанговый способ добычи 15 Газлифтный способ добычи 16 Методы воздействия на пласт и призабойную зону скважин. ППД. Свойство применяемых реагентов(хим. реагентов) 18 Список используемых источников 25 Физико-химические свойства и состав нефти газа и воды.Нефть – горючая, маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет собой смесь различных углеводородов. Соединения сырой нефти - это сложные вещества, состоящие из 5 элементов - C, H, S, O и N, содержание этих элементов колеблется в диапазонах 82 - 87% (С), 11 - 15% (H), 0,01 - 6% (S), 0 - 2% (O) и 0,01 - 3% (N). Углеводороды - основные компоненты нефти и природного газа. Метан CH4 – простейший углеводород, одновременно является основным компонентом природного газа. В нефти встречаются следующие группы углеводородов: метановые (парафиновые) с общей формулой СnН2n+2 нафтеновые - СnН2ni ароматические - СnH2n-6 Преобладают углеводороды метанового ряда (метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и бутан С4Н10), находящиеся при атмосферном давлении и нормальной температуре в газообразном состоянии. Пентан С5Н12, гексан С6Н14 и гептан С7Н16 неустойчивы, легко переходят из газообразного состояния в жидкое и обратно. Углеводороды от С8Н18 до С17Н36 - жидкие вещества. Углеводороды, содержащие больше 17 атомов углерода - твердые вещества (парафины). В нефти содержится 82¸87 % углерода, 11¸14 % водорода (по весу), кислород, азот, углекислый газ, сера, в небольших количествах хлор, йод, фосфор, мышьяк и т.п. Физико-химические свойства нефтиК свойствам нефти относят: Плотность; Вязкость; Давление насыщения; Парафинистость; Газосодержание; Температура застывания; Сжимаемость; Температура вспышки; Содержание серы; Плотность является самым важным среди физических свойств (по-другому – удельный вес). Этот параметр зависит от молекулярных весов входящих в её состав компонентов. Значение плотности нефти варьируется от 0,71 до 1,04 грамм на кубический сантиметр. По значению этого параметра нефть делится на следующие классы: класс очень легких нефтей (плотность – менее 0,8 грамм/см3); легкие нефти (от 0,80 до 0,84 грамм/см3); класс средних нефтей (от 0,84 до 0,88 грамм/см3); тяжелые нефти (плотность – от 0,88 до 0,92 грамм/см3); нефти очень тяжелого класса (> 0,92 грамм на кубический сантиметр). Вязкость этого полезного ископаемого является свойством этого вещества оказывать сопротивление при перемещении относительно друг друга нефтяных частиц при движении нефти. Другими словами, этим параметром характеризуется подвижность этого углеводородного раствора. Измеряют вязкость специальным прибором – вискозиметром. Единица измерения в системе СИ – миллипаскаль в секунду, в системе СГС – грамм на сантиметр в секунду (Пуаз). Поднятая на поверхность нефть по этому параметру делится на: маловязкую (вязкость – менее 5 мПа/с) с повышенной вязкостью (от 5-ти до 25-ти мПа/с) высоковязкую (большее 25-ти мПа/с) Давление насыщения напрямую зависит от плотности и соотношения объёмов нефти и газа, их состава и пластовой температуры. Таким образом, чем больше нерастворимых компонентов (увеличение плотности), тем больше эта характеристика будет расти, а газ будет в свою очередь сильнее выделяться из жидкости. Давление насыщения (Рнас) может быть меньше либо равно давлению пласта залежи (Рпл) и колеблется от 0,01 до 30 Мпа. Парафинистость — это содержание в сырье твердых углеводородов, называемых парафинами (формулы – от С17Н36 до С35Н72) и церезинами (от С36Н74 до С55Н112). В зависимости от количества твердых углеводородов (парафинов) выделяют три сорта: малосодержащие (менее 1,5 %); средне (от 1,5 до 6 %); высокосодержащие (более 6 %). Содержание парафинов колеблется от 0,2 до 30% массы и влияет на диапазон температур кипения и застывания. Газосодержание — характеризует количество кубометров газа в одной тонне дегазированной нефти. Другими словами, газосодержание – это количественная характеристика того, сколько растворенного газа было в нефти, которая находилась в коллекторе, и какое его количество перейдет в свободное состояние в процессе извлечения сырья на поверхность. Значение газового фактора может доходить до 300 – 500 кубометров на тонну, хотя среднее его значение варьируется от 30-ти до 100 кубометров на одну тонну. Температура застывания — показывает, при каком температурном значении в пробирке уровень охлажденной нефти не меняется при её наклоне на 45-ть градусов. Эта характеристика важна для извлечения и транспортировки и всегда определяется. Колеблется от 32 ° до -57 ° C в зависимости от состава, чем больше парафинистых (твердых) частей, тем будет выше этот показатель. Сжимаемость — тот параметр обусловлен упругостью нефти и характеризуется коэффициентом сжимаемости (βН). Этот параметр показывает величину изменения объема сырья в пласте в случае изменения давления на 0,1 МПа. Температура воспламенения — это характеристика, при которой жидкость образует пары, достаточные для образования открытого пламени. Жидкость считается легковоспламеняющейся, если ее температура вспышки составляет менее 60 °C. Содержание серы — весьма значимый параметр, который влияет на окислительные свойства этого полезного ископаемого. Чем больше в нем сернистых соединений – тем выше коррозионная агрессивность сырья и получаемых их него нефтепродуктов. По этому показателю нефть бывает: малосернистой (до 0,5 процента); сернистой (от 0,5-ти до 2-х процентов); высокосернистой (> 2-х процентов серы). Температура вспышки - при этой температуре пары нагреваемого в стандартных условиях нефтепродукта образуют с атмосферным воздухом смесь, которая вспыхивает при наличии источника пламени. При этом, для температуры вспышки бензина и легких нефтяных фракций определятся верхний предел взрывоопасности, а для температуры вспышки остальных видов нефтепродуктов – нижний. Значение этого показателя зависит от фракционного состава исследуемого продукта: чем ниже предел перегонки – тем ниже это значение. Средние значения этого параметра: для бензиновых фракций – от 30-ти до 40-ка градусов; для керосиновых – от 30-ти до 60-ти; для дизельного топлива разных видов – от 30-ти до 90; для масел – от 130-ти до 320. Температура воспламенения - при ней нагреваемый нефтепродукт, находясь в контакте с атмосферным воздухом, вспыхивает самостоятельно, без внешнего источника пламени. Температура самовоспламенения - при ней нагреваемый нефтепродукт, находясь в контакте с атмосферным воздухом, вспыхивает самостоятельно, без внешнего источника пламени. Это значение зависит как от фракционного состава, так и от концентрации углеводородов той или иной группы. При этом, чем ниже температура кипения конкретного продукта, тем он менее опасен в плане самовоспламенения. Также значение этого показателя снижается по мере увеличения средней молекулярной массы. Например, температура самовоспламенения тяжелых остатков нефти – от 300-т до 500 градусов, а тот же показатель для бензиновых фракций – больше 500. Однако, если появляется источник пламени (огонь или искра), то взрыво- и пожароопасность легких фракций резко возрастает. Температура застывания - характеризует потерю текучести при низкой температуре. Чем больше в нефтепродукте парафинов – тем выше этот показатель. Кроме того, потеря текучести вещества может быть вызвана увеличением его вязкости при понижении температуры. Важный показатель для трубопроводной и иной транспортировки. Температура помутнения - характеризует способность топлива при низких значениях температуры поглощать из воздуха влагу, что представляет особую опасность для авиационных видов топлива, в которых эта влага может превратиться в лед. Температура начала кристаллизации - характеризует образование в нефтепродуктах кристаллических веществ. Для топлива, использующегося в двигателях карбюраторного и реактивного типа этот показатель не должен быть выше минус 60-ти градусов. Физико-химические свойства газа.Газ (газообразное состояние) — агрегатное состояние вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Природный газ (Natural gas) - смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ - катагенетического преобразования органического вещества осадочных горных пород. Наиболее распространенные инертные газы: Азот, Аргон, Гелий, Ксенон, Неон, Углекислый газ (CO2). Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится: в газообразном состоянии - он широко распространен и содержится в пластах горных пород в недрах земли: в виде газовых залежей (отдельных скоплений, заключенных в «ловушке» между осадочными породами), в виде газовых шапок в нефтяных месторождениях; в растворенном состоянии - в нефти и воде; в твердом состоянии - в виде газовых гидратов (т.н. «горючий лед») - кристаллических соединений природного газа и воды переменного состава. Газовые гидраты - перспективный источник топлива. [2] ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА: 1. Газ – без цвета, вкуса и запаха. Неядовит, нетоксичен. Обладает удушающим действием, т.е. при утечках вытесняет кислород из объёма помещений; Плотность газа – существенно зависит от давления и температуры. Она может измеряться в абсолютных единицах (г/см3, кг/м3) и в относительных. При давлении 0,1 МПа и температуре 0°С плотность газов примерно в 1000 раз меньше плотности жидкости и изменяется для углеводородных газов от 0,0007 до 0,0015 г/см3 (в зависимости от содержания в газе легких и тяжелых углеводородов). Относительной плотностью газа – это отношение плотности газа при атмосферном давлении (0,1 МПа) и стандартной температуре (обычно 0) к плотности воздуха при тех же значениях давления и температуры. Критическая температура – это температура выше которой газ не может быть превращен в жидкость не при каком давлении. Критическое давление – это давление при котором с повышением температуры нельзя испарить жидкость Коэффициент сверх сжимаемости – отношение числа молей реального и идеального газов при одних и тех же термобарических условиях (пластовой температуре и давлении) Объемный коэффициент газа – это коэффициент уменьшения объема газа при переходе из поверхностных, в пластовые условия и определяется по формуле: Пересчетный коэффициент – увеличение объема газа при переходе из пластовых условий в поверхностные, величина обратная объемному коэффициенту:  Вязкость – сила внутреннего трения, возникающая между двумя слоями газа, перемещающимися параллельно друг другу с различными по величине скоростями. Физико-химические свойства воды.Вода (химическая формула H2O) - неорганическое, прозрачное, безвкусное, без запаха и почти бесцветное химическое вещество, являющееся основной составляющей гидросферы Земли и жидкостей всех известных живых организмов (в которых она выступает в качестве растворителя) Пластовая вода – это залегающая в расщелинах, трещинах и подземных порах горных пород вода, а в нефтепромышленности – это вода, которая находится в нефтяном пласте, поэтому выражение «нефтяная вода» тоже будет являться верным. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ: При давлении 610 Па и температуре 0,01 °С вода одновременно находится во всех трех агрегатных состояниях. При нормальном атмосферном давлении (1,013 105Па= 1,013 бар = 1 атм = 760 мм рт. ст.) t замерзания воды (плавления льда) = 0°С. tкипения (конденсации) = 100 °С. Температура замерзания и температура кипения воды зависят от давления. Температура замерзания 1 амт = 670 мм – от 0 до 0,010С 600 атм - -5°С 2200 атм - -22°С Последнее означает, что лед в нижней части толщи ледника, находящийся под давлением, может таять даже при небольшой отрицательной температуре. При дальнейшем увеличении давления - быстро возрастает. Температура кипения Температура кипения с уменьшением давления снижается, поэтому на больших высотах в горах вода кипит при температуре ниже, чем 100 °С. Плотность воды Плотность — главнейшая физическая характеристика любого вещества. Она представляет собой массу однородного вещества, приходящуюся на единицу его объема: Минерализация воды или концентрация солей в воде – суммарное содержание в воде растворенных ионов и солей, измеряется [кг/м3 или г/л]. Пластовая вода классифицируется на три группы: - пресная вода С <1 г/л, - минерализованная (соленая) С=1-36 г/л, - рассолы – С=36 - 400 г/л. C – Концентрация солей в воде Коэффициент сжимаемости воды (βв) – показатель изменения единицы объема пластовой воды при изменении давления на 1 атм. Модулем объемной упругости (модулем объемного сжатия) – величина обратная коэффициенту сжимаемости:  Вязкость пластовой воды (в) – свойство воды проявлять возникновение силы трения при давлении, вязкость воды сильнее всего зависит от температуры. Газовый фактор (газосодержание) – количество газа, растворенного в пластовой воде, газ очень плохо растворяется в воде, измеряется в [м3/т] 6) Электропроводность воды зависит от ее минерализации. -Дистиллированная вода не проводит электрический ток. -Пресные воды плохо проводят или почти не проводят электрический ток. -Минерализованные воды относятся к хорошим проводникам.    Способы добычи нефти и газаПо принципу физического воздействия на жидкое нефтяное тело сегодня есть только два основных способа добычи: фонтанный и механизированный. В свою очередь к механизированному можно отнести газлифтный и насосный методы подъёма. Если нефть из недр выдавливается на землю только под воздействием природной энергии нефтеносного пласта, то способ добычи называют фонтанным.  Схема 1 – Способы добычи нефти Но всегда наступает момент, когда запасы энергии пласта истощаются, а скважина перестаёт фонтанировать. Тогда подъем осуществляют с применением дополнительного энергетического оборудования. Такой способ добычи и является механизированным. Механизированный способ бывает газлифтным и насосным. В свою очередь газлифт можно осуществлять компрессорным и бескомпрессорным методом. Насосный способ реализуется посредством использования мощных глубинных насосов: штанговых, электроцентробежных погружных. [3] Фонтанный способ эксплуатацииФонтанный способ самый дешёвый и наименее трудоёмкий. Применяется он в начальный период разработки месторождений, когда нефть поднимается до устья скважины за счёт потенциальной энергии пласта. Условием фонтанирования является превышение пластового давления над гидростатическим давлением столба жидкости, заполняющей скважину. Все газовые скважины эксплуатируются фонтанным способом. Для добычи нефти фонтанным способом внутрь эксплуатационной колонны опускают ещё одну колонну насосно-компрессорных труб (НКТ). Внутренний диаметр НКТ составляет 40…100 мм и подбирается опытным путём в зависимости от ожидаемого дебита и глубины скважины, пластового давления и условий эксплуатации. НКТ предохраняют обсадные эксплуатационные трубы от эрозии, выноса твёрдых частиц с забоя, обеспечивают возможность использования межтрубного пространства для различных технологических операций (введение ингибиторов коррозии, поверхностно-активных веществ, глушение скважины и т.д.).  Рисунок 1. Схема поступления нефти из пласта в насосно-компрессорные трубы: 1 – эксплуатационные трубы; 2 – цементное кольцо; 3 – нефтяной пласт; 4 – подошва пласта; 5 – насосно-компрессорные трубы (НКТ); 6 – башмак Нефть из пласта через перфорированные отверстия в стенке эксплуатационных труб поступает внутрь скважины. Затем через башмак, который находится на нижнем конце НКТ, нефть поступает внутрь насосно-компрессорных труб и далее по ним поднимается к устью скважины (рисунок 1). Верхний конец НКТ соединяется с оборудованием устья скважины, которое предназначено для герметизации межтрубного пространства, отвода продукции скважины, проведения различных технологических операций, ремонтных и других работ.[4] Механизированные способы эксплуатацииМеханизированная добыча нефти — процесс разработки месторождения в условиях низкого межпластового давления, не способствующего отбору сырья естественным путем. На сегодня только 25% от общего числа действующих скважин — работают в режиме фонтанного метода. В остальных случаях, снижение уровня добычи приводит к задействованию механизированных методов — инженерных решений, позволяющих применять индивидуальный подход к отдельным скважинам. К достоинствам механизированных методов относят увеличение выработки пласта, достигающегося снижением критического уровня забойного давления. При достаточном экономическом обосновании механизированная разработка может применяться не только на поздних, но и на ранних добывающих стадиях производства, что позволяет ощутимо ускорить добычу нефти. Прекращение фонтанирования нефтяной скважины означает: уменьшение внутрипластовой энергии; необходимость перехода на механизированное обслуживание месторождения. Штанговый способ добычиУШГН представляет собой поршневой насос одинарного действия, шток которого связан колонной штанг с наземным приводом – станком-качалкой. Последний включает в себя кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение первичного двигателя в возвратно-поступательное движение и сообщает его колонне штанг и плунжеру насоса.[4] К наземному оборудованию относится привод (станок-качалка), устьевая арматура, рабочий монифольд. Установка работает следующим образом. При ходе плунжера вверх в цилиндре насоса снижается давление и нижний (всасывающий) клапан поднимается, открывая доступ жидкости (процесс всасывания). Одновременно столб жидкости, находящийся над плунжером, прижимает к седлу верхний (нагнетательный) клапан, поднимается вверх и выбрасывается из НКТ в рабочий монифольд (процесс нагнетания). При ходе плунжера вниз верхний клапан открывается нижний клапан давлением жидкости закрывается, а жидкость находящаяся в цилиндре, перетекает через полый плунжер в НКТ.  Рисунок 2 – схема работы ШГН Бесштанговый способ добычиГлавной отличительной особенностью бесштанговых скважинных насосов (БШГН), позволяющей выделить их в самостоятельную группу, является отсутствие механической связи между приводом и самым насосом, как это имеет место в установке штангового глубинного насоса. (Там, если вы вспомните, привод – станок-качалка, установленный на поверхности, воздействует через колонну штанг на насос, находящийся в скважине на значительной глубине). Хорошо это или плохо – отсутствие штанг? Каковы технические и технологические особенности бесштанговых насосов? Прежде чем установить это, рассмотрим основные виды бесштанговых скважинных насосов, выпускаемые в настоящее время отечественной промышленностью и применяемые на нефтяных промыслах. Наиболее обширную группу в классе БШНГ составляют установки электроцентробежных насосов (УЭЦН). В качестве привода УЭЦН применяют погружной электродвигатель, спускаемый в скважину совместно с насосом на заданную глубину. Вторую группу составляют установки электровинтовых насосов (УЭВН). Их доля в общем балансе добычи нефти незначительна. Приводом винтового насоса тоже служит погружной электродвигатель, спускаемый вместе с насосом на заданную глубину. Третью группу составляют установки гидропоршневых насосов (УГПН). И хотя их в настоящее время почти не встретите на промыслах, по технико-технологическим особенностям, а также по очередности разработки и применения в прошлом на промыслах, они могут быть выделены в третью группу. Приводом УГПН является специально спускаемый вместе с поршневым насосом гидравлический двигатель. К БШНГ следует отнести струйные насосы. Разработанные и испытываемые в настоящее время на промыслах союза. Они основаны на принципе подъема нефти за счет эжекционного эффекта, создаваемого потоком подаваемой в скважину жидкости. Применяются и электродиафрагменные насосы, в которых подача жидкости производится перемещающейся диафрагмой.[4] Газлифтный способ добычиГазлифт (эрлифт) — система, состоящая из эксплуатационной (обсадной) колонны труб и опущенных в нее НКТ, в которой подъем жидкости осуществляется с помощью сжатого газа (воздуха). Иногда эту систему называют газовый (воздушный) подъемник. Способ эксплуатации скважин при этом называется газлифтным. По схеме подачи от вида источника рабочего агента — газа (воздуха) различают компрессорный и безкомпрессорный газлифт, а по схеме действия — непр ерывный и периодический газлифт.  Рисунок 3 В затрубное пространство нагнетают газ высокого давления, в результате чего уровень жидкости в нем будет понижаться, а в НКТ — повышаться. Когда уровень жидкости понизится до нижнего конца НКТ, сжатый газ начнет поступать в НКТ и перемешиваться с жидкостью. В результате плотность такой газожидкостной смеси становится ниже плотности жидкости, поступающей из пласта, а уровень в НКТ будет повышаться. Чем больше будет введено газа, тем меньше будет плотность смеси и тем на большую высоту она поднимется. При непрерывной подаче газа в скважину жидкость (смесь) поднимается до устья и изливается на поверхность, а из пласта постоянно поступает в скважину новая порция жидкости. Дебит газлифтной скважины зависит от количества и давления нагнетаемого газа, глубины погружения НКТ в жидкость, их диаметра, вязкости жидкости и т.п.[5] Методы воздействия на пласт и призабойную зону скважин. ППД. Свойство применяемых реагентов(хим. реагентов)В процессе добычи нефти вся извлекаемая пластовая жидкость проходит через призабойные зоны добывающих скважин и вся нагнетаемая в пласты вода – через ПЗС нагнетательных скважин. Эти процессы происходят при температурах и давлениях, отличных от тех, при которых эти жидкости были первоначально на поверхности или в пласте. В результате в ПЗС, как в фильтре, могут откладываться как различные углеводородные компоненты – смолы, асфальтены, парафины и др. - , так и различные соли, выпадающие из растворов в результате нарушения термодинамического равновесия. Для снижения фильтрационных сопротивлений необходимо осуществлять мероприятия по воздействию на ПЗС для повышения проницаемости, улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой области пласта. Все методы воздействия на ПЗС можно разделить на три основные группы: химические, механические, тепловые. Химические методы воздействия целесообразно применять только в тех случаях, когда можно растворить породу пласта или элементы, отложение которых обусловило ухудшение проницаемости ПЗС, как например, соли или железистые отложения. Типичным методом воздействия является простая кислотная обработка. Механические методы воздействия эффективны в твердых породах, когда создание дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удаленные части пласта. К этому виду воздействия относится гидравлический разрыв пласта. Тепловые методы целесообразны только в тех случаях, когда в ПЗС произошло отложение твердых или очень вязких углеводородов, таких как парафина, смол, асфальтенов, а также и при фильтрации вязкой нефти. К этому виду воздействия относятся прогревы ПЗС глубинным электронагревателем, паром или другими теплоносителями. Существуют разновидности методов воздействия на ПЗС, которые сочетают характерные особенности перечисленных трех основных. Например, термокислотная обработка скважин сочетает в себе как химическое воздействие на породу пласта, так и тепловое воздействие в результате выделения большого количества теплоты при химической реакции со специально вводимыми веществами и т.д. Таким образом, выбор метода воздействия основывается на тщательном изучении термодинамических условий и состояния ПЗС, состава пород и жидкостей, а также систематического изучения накопленного промыслового опыта на данном месторождении. Кислотная обработка призабойных зон пласта. При кислотных обработках поступающая в пласт кислота вступает в реакцию с материалом породы – песчаником, доломитами и известняками и растворяют ее. В результате увеличиваются диаметры поровых каналов и возрастает проницаемость пористой среды. В зависимости от химического состава породы для обработки используют различные кислоты. Соляная кислота HCl хорошо взаимодействует с известняками CaCO3 и доломитами CaMg(CO3)2, растворяя их: 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O, 4HCl + CaMg(CO3)2 = CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2H2O. Хлористый кальций CaCl2 и хлористый магний MgCl2 – это соли, хорошо растворимые в воде. Углекислый газ CO2 также легко удаляется из скважины либо при давлении свыше 7,6 МПа растворяется в воде. В кислоте присутствуют примеси, которые при взаимодействии с ней могут образовать не растворимые в растворе нейтрализованной кислоты осадки. Выпадение этих осадков в порах пласта снижает проницаемость ПЗС. Для обработки скважин готовится раствор соляной кислоты с содержанием чистой соляной кислоты в пределах 10-15% , так как при большом ее содержании нейтрализованный раствор получается очень вязким, что затрудняет его выход из пор пласта. К раствору соляной кислоты добавляют следующие реагенты: 1. Ингибиторы – вещества, снижающие коррозионное воздействие кислоты на оборудование, с помощью которого раствор соляной кислоты транспортируют, перекачивают и хранят. Обычно ингибиторы добавляются в количестве до 1% в зависимости от типа ингибитора и его исходной концентрации. 2. Интенсификаторы – поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие в 3-5 раз поверхностное натяжение на границе нефти – нейтрализованная кислота, ускоряющие и облегчающие очистку призабойной зоны от продуктов реакции и от отреагированной кислоты. Добавка ПАВ увеличивает эффективность кислотных обработок. Учитывая потерю ПАВ на поверхности породы в результате абсорбции в головной части нагнетаемого раствора соляной кислоты, концентрацию реагента увеличивают примерно в 2 – 3 раза. 3. Стабилизаторы – вещества, необходимые для удерживания в растворенном состоянии некоторых продуктов реакции примесей раствора соляной кислоты с железом, цементом и песчаниками, а также для удаления из раствора соляной кислоты вредной примеси серной кислоты и превращения ее в растворимую соль бария H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl. В этом случае раствор соляной кислоты HCl перед закачкой в скважину обрабатывают раствором хлористого бария BaCl2 . Образующийся сернокислый барий BaSO4 легко удерживается в растворе и удаляется из пор пласта в жидком состоянии вместе с другими продуктами реакции. Соляная кислота, взаимодействуя с глинами, образует соли алюминия, а с цементом и песчаником – гель кремниевой кислоты, выпадающие в осадок. Для устранения этого и используют стабилизаторы – уксусную CH3COOH и плавиковую HF (фтористоводородную) кислоты, а также ряд других. Добавление плавиковой кислоты HF в количестве 1-2% предупреждает образование геля кремниевой кислоты, закупоривающего поры коллектора, и способствуют лучшему растворению цементной корки. Уксусная кислота удерживает в растворенном состоянии соли железа и алюминия и сильно замедляет реакцию раствора соляной кислоты с породой, что позволяет закачать концентрированный раствор соляной кислоты в более глубокие участки пласта. Рабочий раствор кислоты готовят на центральных промысловых кислотных базах или редко у скважины. Существует строгая последовательность операции приготовления кислоты. Для приготовления рабочего раствора в расчетное количество воды вводят сначала ингибитор и стабилизатор, а затем техническую соляную кислоту. После перемешивания добавляют хлористый барий, снова перемешивают до исчезновения хлопьев хлористого бария, что контролируется анализом проб. Затем добавляют интенсификатор, перемешивают снова и далее дают возможность раствору отстояться до полного осветления и осаждения сернокислого бария. Растворы соляной кислоты готовят с обязательным соблюдением правил по технике безопасности, которые предусматривают наличие специальной одежды, резиновых перчаток и очков. Особые меры предосторожности необходимы при обращении с фтористоводородной кислотой, пары которой ядовиты. Соляную кислоту перевозят в гуммированных железнодорожных цистернах или автоцистернах. Иногда для защиты железа цистерн от коррозии их внутри окрашивают в несколько слоев химически стойкой эмалью. Фтористоводородную кислоту транспортируют в эбонитовых 20-литровых сосудах. Различают несколько видов обработки соляной кислотой скважин, вскрывших карбонатные коллекторы: кислотные ванные, простые кислотные обработки и обработки под давлением призабойной зоны скважин, термокислотные обработки, поинтервальные кислотные обработки. Кислотные ванны применяются во всех скважинах с открытым забоем после бурения и при освоении, для очистки поверхности забоя от остатков цементной и глинистой корки, продуктов коррозии, кальцитовых выделений из пластовых вод. Для скважин, забой которых обсажен колонной и перфорирован, кислотные ванны проводить не рекомендуют. Объем кислотного раствора должен быть равен объему скважины от забоя до кровли обрабатываемого интервала, а башмак НКТ, через который закачивают раствор, спускается до подошвы пласта или забоя скважины. Применяется раствор соляной кислоты повышенной концентрации, так как его перемешивания на забое не происходит. Время выдержки для нейтрализации кислоты для данного месторождения устанавливается опытным путем по замерам концентрации кислоты в отработанном и вытесненном на поверхность через НКТ растворе. Простые кислотные обработки – наиболее распространенные, осуществляются задавкой раствора соляной кислоты в призабойную зону скважины. При многократных обработках для каждой последующей операции растворяющая способность раствора должна увеличиваться за счет наращивания объема закачиваемого раствора, повышения концентрации кислоты, а также и за счет увеличения скорости закачки. Простые кислотные обработки осуществляются с помощью одного насосного агрегата в тщательно промытой и подготовленной скважине без применения повышенных температур и давления. При парафинистых и смолистых отложениях в НКТ и на забое их удаляют промывкой скважины соответствующими растворителями: керосином, пропан-бутановыми фракциями и другими нетоварными продуктами предприятий нефтехимии. При открытом забое кислотная обработка проводится только после кислотной ванны. После закачки расчетного объема раствора кислоты в НКТ закачивают продавочную жидкость в объеме, равном объему НКТ. В качестве продавочной жидкости обычно используется нефть для добывающих скважин и вода с добавкой ПАВ для нагнетательных скважин. В процессе закачки раствора соляной кислоты уровень ее в межтрубном пространстве поддерживается у кровли пласта. Кислотная обработка под давлением. При простых соляно-кислотных обработках (СКО) кислота проникает в хорошо проницаемые прослои, улучшая их и без того хорошую проницаемость. Плохо проницаемые прослои остаются неохваченными. Поэтому применяют кислотные обработки под повышенным давлением. При этом четко выраженные высокопроницаемые прослои изолируются пакерами или предварительной закачкой в эти прослои буфера – высоковязкой эмульсии типа кислота в нефти. Таким способом при последующей закачке кислотного раствора можно значительно увеличить охват пласта по толщине воздействием кислоты. Кислотная обработка под давлением обычно является третьей операцией после ванн и простых СКО. Предварительно на скважине проводятся обычные подготовительные мероприятия: удаление забойных пробок, парафиновых отложений, изоляция обводнившихся прослоев или создание на забое столба тяжелой жидкости в пределах обводнившегося низа скважины. Обычно перед проведением СКО под давлением продуктивный пласт изучается для выявления местоположения поглащающих прослоев и их толщины. Для предохранения обсадной колонны от высокого давления у кровли пласта на НКТ устанавливают пакер с якорем. Для изоляции или для снижения поглотительной способности высокопроницаемых прослоев в пласт нагнетают эмульсию. Эмульсию приготавливают прокачкой смеси 10-12%-ного раствора соляной кислоты и нефти центробежным насосом из одной емкости в другую. Эмульсия обычно составляется из 70% по объему раствора соляной кислоты и 30% нефти. В зависимости от способа и времени перемешивания можно получить эмульсии различной вязкости. Обычно на 1 м толщины высокопроницаемого прослоя необходимо 1,5-2,5 м3 эмульсии. Рабочий раствор закачивается в тех же объемах, что и при простых СКО. Эмульсия в объеме НКТ и подпакерного пространства закачивается при открытом затрубном пространстве и негерметизированном пакере. Затем спущенным на НКТ пакером герметизируют кольцевое пространство, и в пласт закачивается оставшийся объем эмульсии под меньшим давлением. После эмульсии закачивается рабочий раствор соляной кислоты объемом, равным внутреннему объему НКТ, также при умеренном давлении, а по достижении кислотой башмака НКТ закачка продолжается на максимальных скоростях для создания на забое необходимого давления. После рабочего раствора соляной кислоты без снижения скорости закачивается продавочная жидкость объемом равным объему НКТ и подпакерного пространства. Время выдержки раствора для полной нейтрализации такое же, как и при простых СКО. После выдержки пакер с якорем и НКТ извлекаются, и скважина пускается в эксплуатацию. Термокислотная обработка. Призабойная зона скважины обрабатывается горячей кислотой, нагрев которой происходит в результате экзотермической реакции соляной кислоты с магнием или некоторыми его сплавами в специальном реакционном наконечнике, расположенном на конце НКТ, через который прокачивается рабочий раствор соляной кислоты. Существуют два вида обработки. Термохимическая обработка призабойной зоны скважины – обработка горячей кислотой, при которой для растворения магния подается избыточное количество кислоты для растворения карбонатов породы пласта так, чтобы сохранялась концентрация соляной кислоты 10-12%. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины – сочетание термохимической и непрерывно следующей за ней кислотной обработки ПЗС. Кислотная обработка может быть как обычной, так и под давлением. Термохимические солянокислотные обработки ПЗС эффективны в скважинах с низкими пластовыми температурами, в призабойной зоне которых наблюдается отложение твердых углеводородов (смолы, парафины, асфальты). Этот вид обработки может быть применен как для карбонатных коллекторов, так и для терригенных при достаточно высокой их карбонатности. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка. При вскрытии нескольких самостоятельных прослоев общим фильтром или общим открытым забоем, а также при вскрытии пласта большой толщины, в разрезе которого имеются интервалы с различной проницаемостью, одноразовая солянокислотная обработка всего интервала всегда положительно сказывается на наиболее проницаемом прослое. Другие прослои с ухудшенной гидропроводностью фактически остаются необработанными. В таких случаях применяют поинтервальную солянокислотную обработку, т.е. обработку каждого интервала пласта или пропластка. Для этого намечаемый для обработки интервал изолируется двумя пакерами, которые устанавливаются непосредственно у границ интервала или пропластка. Эффективность обработки существенно зависит от герметичности затрубного цементного камня, предотвращающего перетоки нагнетаемого раствора соляной кислоты по затрубному пространству в другие пропластки. При открытых забоях намеченный для СКО интервал также выделяют с помощью пакерных устройств. После обработки одного интервала и последующей его пробной эксплуатации для оценки полученных результатов переходят к СКО следующего интервала.[6] Список используемых источниковhttps://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141748-gaz-prirodnyy/ (Дата обращения 7.03.2023); https://studizba.com/lectures/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/lekcii-po-pb-v-gazovom-hozyaystve/1173-fiziko-himicheskie-svoystva-prirodnogo-gaza.html (Дата обращение 7.03.2023); https://pronpz.ru/(Дата обращение 9.03.2023); https://studfile.net/preview/6173384/page:6/(Дата обращение 9.03.2023); http://www.ngfr.ru/ngd.html?neft13(Дата обращение 11.03.2023); https://students-library.com/(Дата обращение 11.03.2023); |