Лекции по геологии нефти и газа. Геология нефти и газа геология нефти и газа

Скачать 0.57 Mb. Скачать 0.57 Mb.

|

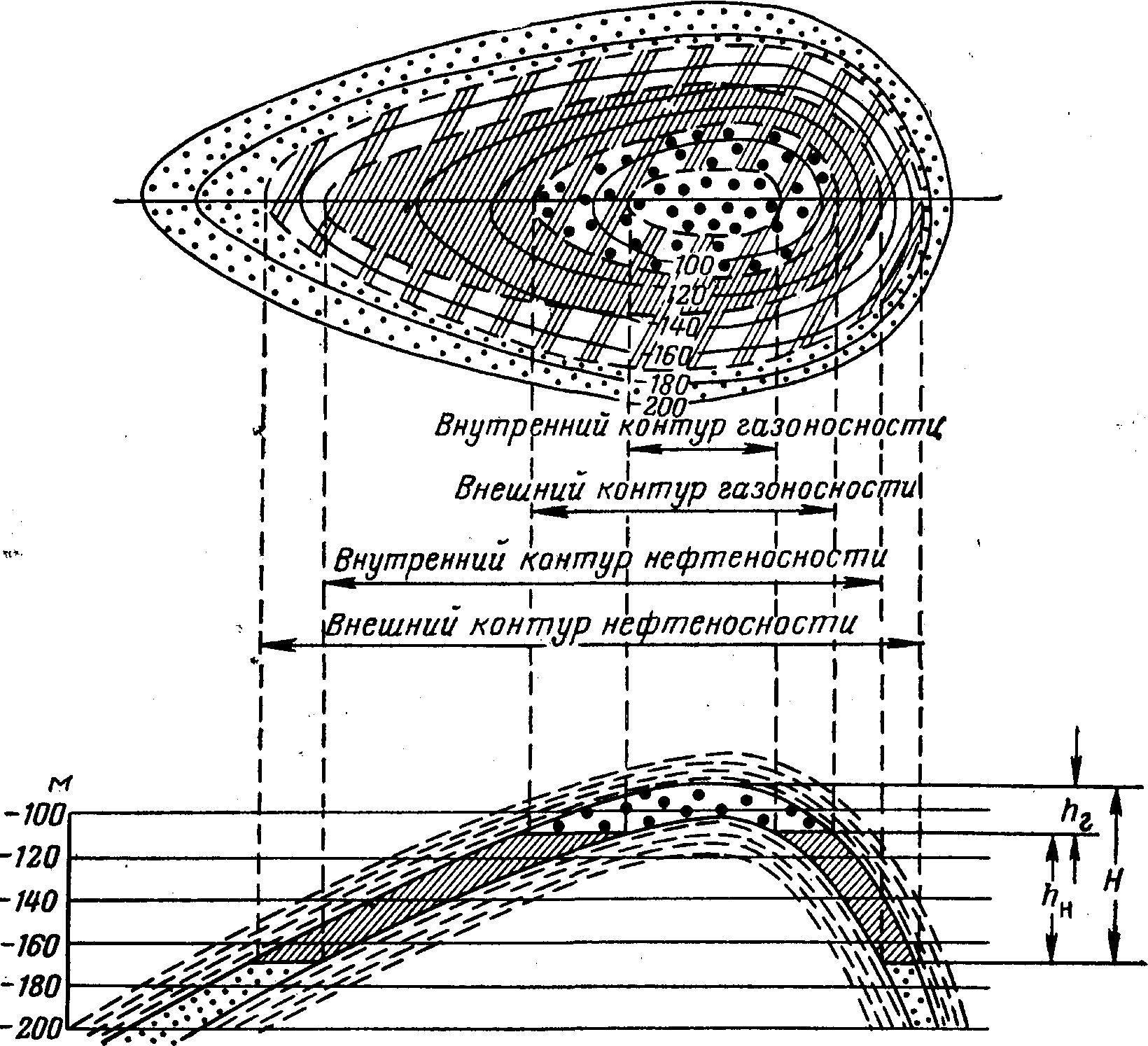

Основные типы залежейЛюбое естественное скопление нефти и газа в ловушке называется залежью. Условия залегания нефти и газа в залежах определяются гипсометрическим положением водонефтяного (ВНК), газоводяного (ГВК) и газонефтяного (ГНК.) контактов; высотой залежи; размерами нефтяной, газовой, водонефтяной, газонефтяной и газоводяной зон, нефтегазонасы-щенной толщиной пласта, величинами начальной и остаточной нефтенасыщенности и газонасыщенности пород-коллекторов и их изменением по площади и разрезу; начальными пластовыми давлением и температурой.  Рис. Схема пластовой сводовой залежи Части пласта: 1—водяная, 2 — водонефтяная, 3—нефтяная, 4 —газонефтяная, 5—газовая; 6 — породы-коллекторы; Н — высота залежи; Нг, Нн — высоты соответственно газовой шапки и нефтяной части залежи Пересечение газонефтяного контакта с кровлей пласта дает внешний контур газоносности. Пересечение газонефтяного контакта с подошвой пласта дает внутренний контур газоносности. Пересечение водонефтяного контакта с кровлей пласта дает внешний контур нефтеносности. Пересечение водонефтяного контакта с подошвой пласта дает внутренний контур нефтеносности. Для массивной залежи характерны только внешние контуры газо и нефтеносности. Залежь нефти и газа может быть приурочена к одному изолированному природному резервуару или связана с группой гидродинамически сообщающихся природных резервуаров, в которых отметки газожидкостного и водонефтяного контактов соответственно одинаковы. Во втором случае залежь выделяется как массивная или пластово-массивная. Классификация залежей по фазовому состоянию УВПо начальному фазовому состоянию и составу основных углеводородных соединений в недрах залежи подразделяются на однофазные и двухфазные. К однофазным залежам относятся: а) нефтяные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим нефть, насыщенную в различной степени газом; б) газовые или газоконденсатные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим газ или газ с углеводородным конденсатом. К двухфазным залежам относятся залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим нефть с растворенным газом и свободный газ над нефтью (нефтяная залежь с газовой шапкой или газовая залежь с нефтяной оторочкой). В отдельных случаях свободный газ таких залежей может содержать углеводородный конденсат. По отношению объема нефтенасыщенной части залежи к объему всей залежи ( V н=V н/V н+Vr ) двухфазные залежи подразделяются на: а) нефтяные с газовой или газоконденсатной шапкой ( V н 0,75); б) газо- или газоконденсатнонефтяные (0,50< V н О,75); в) нефтегазовые или нефтегазоконденсатные (0,25 < V н 0,50); г) газовые или газоконденсатные с нефтяной оторочкой ( V н 0,25). В зависимости от того, какие запасы превалируют, основным эксплуатационным объектом в двухфазных залежах считается газонасыщенная или нефтенасыщенная часть. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИМЕСТОРОЖДЕНИЕ представляет собой совокупность залежей нефти и газа, приуроченных к единой тектонической структуре и расположенных в пределах одной площади. Месторождения могут быть однозалежными и многозалежными.По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа месторождения подразделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие (табл.1) Таблица 1 Классификация запасов месторождений нефти и газа по размерам

По сложности геологического строения, условиям залегания и выдержанности продуктивных пластов независимо от величины запасов выделяются месторождения (залежи): простого строения, связанные с ненарушенными или слабонарушенными структурами, продуктивные пласты которых характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу; сложного строения, характеризующиеся невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу или литологическими замещениями коллекторов плохо проницаемыми породами или наличием тектонических нарушений; очень сложного строения, для которых характерны как литоло-гические замещения или тектонические нарушения, так и невыдержанность толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов. Сложность геологического строения месторождений устанавливается исходя из соответствующих характеристик основных залежей, заключающих основную часть (больше 70 %) запасов месторождения. Размеры и сложность строения месторождений определяют методику разведочных работ, их объемы и экономические показатели разведки и разработки. Формирование скоплений нефти и газа В процессе седиментации происходит накопление слоистых пород с дисперсным органическим веществом, которые имеют тенденцию к уплотнению. Одновременно формируются благоприятные для залегания нефти и газа пористые породы (известняки и песчаники). Поры между частицами заполняются смесью нефти, газа и воды; эта смесь в процессе уплотнения выжимается и тем самым принуждается к миграции из пор пород. Миграция – это любые перемещения нефти, воды и газа в земной коре под действием природных сил. - первичная миграция- перемещение флюидов из нефтепроизводящих толщ в породу коллектор; - вторичная миграция – перемещение нефти и газа по коллекторам из одного пласта в другой. Аккумуляция – это накопление нефти и газа и формирование их залежей в ловушке. Разрушение залежей углеводородов – это совокупность природных, непрерывно действующих процессов, частичного или полного уничтожения залежей углеводородов. Механическое (геологическое) – это разрушение вместе с вмещающими ловушками процессами денудации геологических структур, в результате эрозионного вскрытия и разрушения нефтегазоносных бассейнов. Гидравлическое – разрушение напорными пластовыми водами. Физико – химическое растворение углеводородов в подземных водах. Химическое – распад углеводородных и неуглеводородных соединений нефти и газа с образованием воды, углекислого газа, метана, сероводорода (окислительный процесс). Молекулярное - диффузионное перемещение и рассеивание растворенного в природных водах углеводородного вещества, вследствие разницы концентрации этого вещества. Биохимическое – разложение углеводородов бактериями. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯНефтегазогеологическое районирование – это разделение осадочно-породных бассейнов на нефтегазоносные объекты разного масштаба. Задачи районирования: Выявление перспективных на нефть и газ территорий; Изучение условий распространения границ нефтегазоносных территорий; выбор первоочередных поисково-разведочных работ. При нефтегазогеологическом районировании следует учитывать четыре основные группы факторов - критериев, контролирующих процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ: - современное геотектоническое строение изучаемых территорий и особенности формирования их геоструктурных элементов; - литолого-стратиграфическую характеристику разреза, основанную на палеогеографических, формационных и фациальных условиях формирования осадков в различных частях этих территорий; - гидрогеологические условия; - геохимические условия территорий, в том числе фазовое состояние и физико-химическйе свойства и состав УВ, нефтегазоматеринский потенциал пород и концентрацию, и состав содержащихся в них битумоидов и органического вещества (0В). Залежи и месторождения, связанные с геоструктурными элементами соответствующего ранга, относятся к элементам нефтегазогеологического районирования наиболее низкого уровня. Ассоциация смежных и сходных по геологическому строению месторождений нефти и газа, залежи которых приурочены к ловушкам, составляющим единую группу, осложняющую структуру более высокого порядка (уровня), называется зоной нефтегазонакопления. Нефтегазоносный район представляет собой ассоциацию зон нефтегазонакопления, характеризующихся общностью геологического строения и развития, литолого-фациальных условий и условий регионального нефтегазонакопления. Нефтегазоносная область - это ассоциация смежных нефтегазоносных районов в пределах крупного геоструктурного элемента более высокого уровня по сравнению с уровнем элемента, соответствующего нефтегазоносному району. Все нефтегазоносные районы в пределах области должны характеризоваться общностью геологического строения и историей развития, включая палеографические условия нефтегазо-образования и нефтегазонакопления. Нефтегазоносная провинция представляет собой ассоциацию смежных нефтегазоносных областей в пределах одного крупнейшего геоструктурного элемента или их группы. Зоны, районы, области и провинции, нефтегазоносность которых еще не доказана, но предполагается, принято называть нефтегазо-перспективными. Наряду с районированием по площади нефтегазогеологическое районирование предусматривает расчленение по разрезу осадочного чехла оцениваемой территории. Основными единицами такого расчленения являются пласт, резервуар 1, нефтегазоносный комплекс и нефтегазоносная формация. Нефтегазоносным пластом называется толща проницаемых пород-коллекторов, ограниченных сверху (в кровле) и снизу (в подошве) флюидоупорами. Нефтегазоносный горизонт представляет собой группу перекрытых зональной покрышкой и гидродинамически связанных пластов внутри нефтегазоносного комплекса. Нефтегазоносный комплекс—это литолого-стратиграфическое подразделение, перекрытое региональной покрышкой. Комплекс включает один нефтегазоносный горизонт или их группу. Нефтегазоносная формация представляет собой естественно-историческую ассоциацию горных пород, генетически связанных во времени и пространстве региональными палеогеографическими и палеотектоническими условиями, благоприятными для развития процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Нефтегазоносная формация может содержать один нефтегазоносный комплекс или их группу. Пласты, горизонты, комплексы, продуктивность которых еще не доказана, но предполагается, называют нефтегазоперспективными пластами, горизонтами и комплексами. Большинство геологических процессов на поверхности Земли обусловлены действием солнечной энергии и силы тяжести. Такие процессы называются экзогенными. Все горные породы под воздействием целого ряда факторов постепенно разрушаются – выветриваются. Образовавшиеся мелкие обломки – дресва, песок, глина смываются дождем, водными потоками, т.е. перемещаются. Этот процесс называется денудацией(денудо – смыв, лат.). В дальнейшем весь рыхлый материал где-то накапливается – происходит его аккумуляция. | ||||||||