изыскания. 1 ргр Айдар Изыскания. Гидравлический расчет водопропускных искусственных сооружений

Скачать 315.17 Kb. Скачать 315.17 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Казанский государственный архитектурно-строительный университет Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей Расчетно – графическая работа: «Гидравлический расчет водопропускных искусственных сооружений» Выполнил: ст.гр. 8АД03  Галиев А.Р. Галиев А.Р.Проверил: доцент, к.т.н. Петропавловских О.К. Казань, 2020г. СОДЕРЖАНИЕВведение 3 1.Описание района строительства 4 1.1.Климат 4 1.2. Рельеф 5 1.3. Гидрология 6 1.4.Геология 7 2.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБ 8 2.1. Расчет максимального расхода ливневых вод 8 2.2. Расчет максимального расхода талых вод 9 2.3. Определение отверстия трубы 10 2.4. Определение минимальной высоты насыпи у труб 11 2.5. Определение длины трубы 11 2.6. Расчет укрепления за трубой 12 3. Расчёт малого моста 15 3.1. Определение бытовых условий протекания воды в русле 15 3.2. Расчёт отверстия малого моста 17 3.3. Определение минимальной высоты моста 18  |

| ПК + | F,  |  , ,мм/ мин |  |  |  |  , ,  /c /c |  , ,  /c /c |  , ,  |

| | 4,5 | 0,82 | 3,09 | 0,7 | 0,39 | 51,98 | 698,38 | 34381,2 |

| | 5,5 | 0,82 | 2,02 | 0,7 | 0,37 | 39,40 | 558,01 | 49312 |

| | 6,6 | 0,82 | 2,26 | 0,7 | 0,35 | 50,00 | 749,20 | |

2.2. Расчет максимального расхода талых вод

Максимальный расход от талых (снеговых) вод определяется по формуле:

(4)

(4) - коэффициент дружности половодья;

- коэффициент дружности половодья;n- показатель степени;шгщ

-расчетный слой стока, определяемый по формуле:

-расчетный слой стока, определяемый по формуле:

-коэффициент, учитывающий наличие озер и болот;

-коэффициент, учитывающий наличие озер и болот; -коэффициент, учитывающий наличие лесов;

-коэффициент, учитывающий наличие лесов;

1тр.

2тр.

3тр.

Расчет сводится в таблицу.

| ПК+ | F,  |  , мм , мм |  |  , мм , мм |  | n |  |  |  |  , ,  |

| | 4,5 | 160 | 1,5 | 240 | 0,4375 | 0,25 | 0,02 | 0,7 | 1 | 9,9 |

| | 5,5 | 160 | 1,5 | 240 | 0,4375 | 0,25 | 0,02 | 0,7 | 1 | 11,6 |

| | 6,6 | 160 | 1,5 | 240 | 0,4375 | 0,25 | 0,02 | 0,7 | 1 | 13,36 |

2.3. Определение отверстия трубы

В качестве расчетного расхода

принимается наибольший из расходов ливневых

принимается наибольший из расходов ливневых  и талых

и талых  вод.

вод.1тр.

2тр.

3тр.

Таблица 3 – Пропускная способность труб

| ПК+ | Отверстие трубы Ø (b×h), м | Расход сооружения (с учетом аккумуляции)  , ,  | Подпор перед трубой Н, м | Скорость на выходе из трубы V, м/c | Режим работы |

| | 3,0×2,5м | 51,98/2=26,00 2 отверстия | 3,32 | 5,50 | полунапорный |

| | 4,0×2,5м | 39,40 | 3,75 | 6,30 | полунапорный |

| | 3,0×2,5м | 50/2=25,00 2 отверстия | 3,10 | 5,20 | полунапорный |

2.4. Определение минимальной высоты насыпи у труб

Минимальная высота насыпи по верховой бровке принимается в зависимости от режима работы трубы по следующим формулам: при безнапорном режиме:

Минимальная высота насыпи по верховой бровке принимается в зависимости от режима работы трубы по следующим формулам: при безнапорном режиме:  (5)

(5)1тр.

2тр.

3тр.

Высота насыпей у труб

| ПК+ | F |  | δ | Δ |  |  |

| | 4,5 | - | - | - | - | 4,32 |

| | 5,5 | - | - | - | - | 4,75 |

| | 6,6 | - | - | - | - | 4,10 |

2.5. Определение длины трубы

Длина трубы при постоянной крутизне откосов насыпи:

(6)

(6)где, 𝐵зп- ширина земляного полотна, м;

𝐻нас- высота земляного полотна, м;

𝑚- заложение откоса насыпи, 𝑚=1,5;

𝑠𝑖𝑛 𝛼- угол пересечения оси дороги с осью трубы, sin90°=1;

1тр.

2тр.

3тр.

2.6. Расчет укрепления за трубой

Длина плоского укрепления за трубой:

𝐿укр= (2...4) × bт, (м) (7)

где bт – ширина (диаметр) трубы, м;

𝐿укр1 = 3 × 3 = 9 м

𝐿укр2 = 3 × 4= 12 м

𝐿укр3 = 3 × 3 = 9 м

Ширина плоского укрепления за трубой:

𝐵укр = 3 × bт, (м) (8)

𝐵укр1 = 3 × 3 × 2 = 18 м

𝐵укр2 = 3 × 4= 12 м

𝐵укр3 = 3 × 3 × 2 = 18 м

Толщина укрепления у выходного оголовка:

S = 0,35 × H , (м) (9)

Где: H - подпор, м;

S1 =0,35 × 3,32 = 1,162 м

S2 =0,35 × 3,75 = 1,3125 м

S3 =0,35 × 3,10= 1,085 м

S3 =0,35 × 3,10= 1,085 мСкорость потока в зоне растекания:

Vр = 1,5 × V , (м/с) (10)

где V - скорость на выходе из трубы, м/с;

Vр1 =1,5 × 5,50 = 8,25 м/с

Vр2 =1,5 × 6,30 = 9,45 м/с

Vр3 =1,5 × 5,20 = 7,8 м/с

Глубина заложения предохранительного откоса :

ℎп = 4/3 × Δр, м (11)

ℎп1 = 4/3 × 2,158=2,9 м

ℎп2 = 4/3 × 2,158=2,9 м

ℎп3 = 4/3 × 2,158= 2,9 м

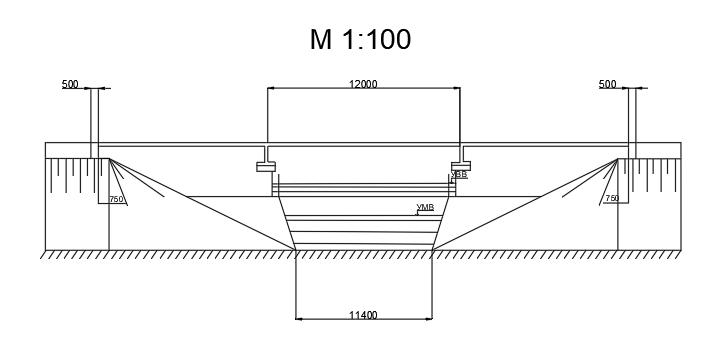

ℎп3 = 4/3 × 2,158= 2,9 мМ1:100

а.

б.

Рисунок 1 - Схема укрепления за трубой: а – план; б – продольный разрез.

3. Расчёт малого моста

3. Расчёт малого моста

3.1. Определение бытовых условий протекания воды в русле

Зададимся произвольно 3 значениями глубины:

Для каждой глубины определяется расход по формуле:

Где:

– площадь живого сечения потомка, определяется по формуле:

– площадь живого сечения потомка, определяется по формуле:

Где:

– заложение откосов склона, равное 4

– заложение откосов склона, равное 4

При подстановке и вычислении получаем:

– гидравлический радиус, определяется по формуле:

– гидравлический радиус, определяется по формуле:

Где:

– смоченный периметр, определяется по формуле:

– смоченный периметр, определяется по формуле:

При подстановке и вычислении получаем:

При подстановке и вычислении получаем:

При подстановке и вычислении получаем:

– уклон реки у сооружения

– уклон реки у сооружения – коэффициент шероховатости русла

– коэффициент шероховатости руслаПри подстановке и вычислении получаем:

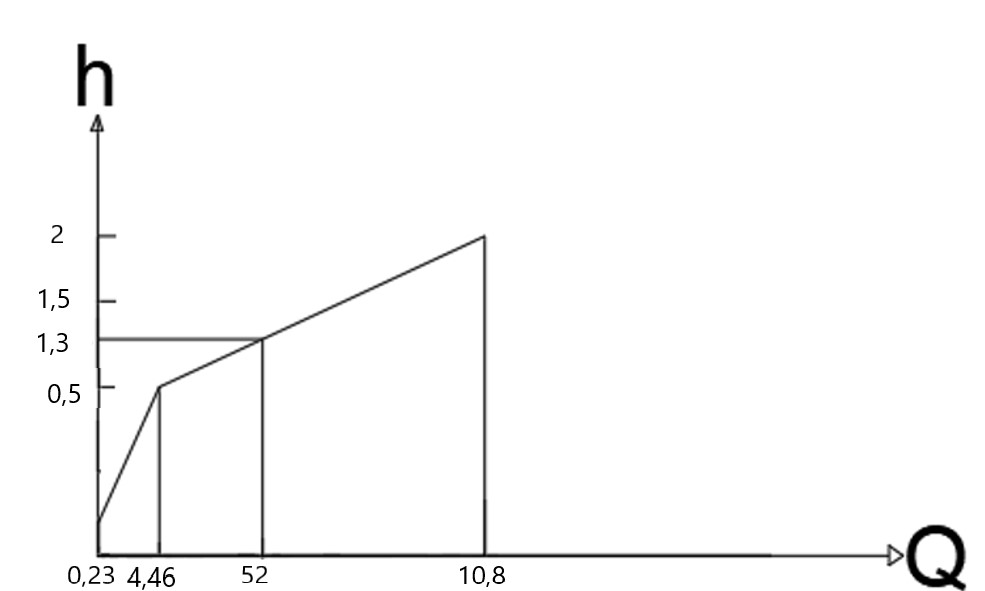

По полученным данным строим график зависимости расхода

от глубины

от глубины  , и по

, и по  находим

находим  :

:

3.2. Расчёт отверстия малого моста

Определяется критическая глубина потока по формуле:

Где:

– скорость течения воды, равное 3

– скорость течения воды, равное 3

–ускорение свободного падения, равное 9,8

–ускорение свободного падения, равное 9,8

При подстановке и вычислении получаем:

Установим режим протекания потока под мостом по формуле:

Установим режим протекания потока под мостом по формуле:

При подстановке и вычислении получаем:

Вывод: поток под мостом имеет несвободный режим протекания

Вывод: поток под мостом имеет несвободный режим протеканияРассчитывается величина подпора моста по формуле:

Где:

– критическая глубина потока,

– критическая глубина потока,

При подстановке и вычислении получаем:

Рассчитывается величина отверстия моста по формуле:

Где:

– величина подпора моста,

– величина подпора моста,

3.3. Определение минимальной высоты моста

Минимальная высота моста определяется по формуле:

Где:

– величина подпора моста,

– величина подпора моста,

– возвышение низа пролетного строения над уровнем воды,

– возвышение низа пролетного строения над уровнем воды,

– конструктивная высота,

– конструктивная высота,

При подстановке и вычислении получаем:

Дальше вычерчиваем схему малого моста с массивными опорами.

Рисунок 4. Схема малого моста

Список использованных источников

1. СП 34.13330. 2012 «Автомобильные дороги». Министерство регионального развития РФ. 2012.

2. СП 35. 13330. 2011 Мосты и трубы. Министерство регионального развития РФ. 2011.-431 с.

3. Методические указания к выполнению курсового проекта «Гидравлические расчёты водопропускных сооружений» / Сост.: Логинова О.А. Казань. КГАСУ, 2012. – 24 с.

4. Методические указания к выполнению курсового проекта «Гидравлический расчёт малого моста» / Сост.: Логинова О.А. Казань. КГАСУ, 2012. – 13 с.

5. Методические указания к выполнению курсового проекта «Гидравлические расчёты мостовых переходов» / Сост.: Логинова О.А. Казань. КГАСУ, 2013. – 32 с.

6. 5. Под редак. В.С. Порожнякова «Автомобильные дороги», Примеры проектирования, М. «Транспорт», 2002 г.

7.Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений – М.: Транспорт, 1992. 408 с.

Введение

Введение Белгородская область расположена на юго-востоке Русской равнины, в достаточной удаленности от морей и океанов. Климат в Белгородской области умеренно континентальный с относительно мягкой со снегопадами и оттепелями зимой и жарким, часто с засухами и суховеями летом. Среднегодовая температура Белгородской области в целом +6,4°C. Она колеблется от +5,9°C до +6,6°C, возрастая с севера на юг.

Белгородская область расположена на юго-востоке Русской равнины, в достаточной удаленности от морей и океанов. Климат в Белгородской области умеренно континентальный с относительно мягкой со снегопадами и оттепелями зимой и жарким, часто с засухами и суховеями летом. Среднегодовая температура Белгородской области в целом +6,4°C. Она колеблется от +5,9°C до +6,6°C, возрастая с севера на юг.

Белгородская область территориально расположена на Восточно-Европейской платформе (встречается также название – Русская платформа). Это

Белгородская область территориально расположена на Восточно-Европейской платформе (встречается также название – Русская платформа). Это  *F м/с (1)

*F м/с (1) - площадь водосбора,

- площадь водосбора,

, (

, ( , (

, ( , (

, ( , (

, (

(1)

(1)