Интерактив. Границы и внешние ориентиры локтя и предплечья

Скачать 0.8 Mb. Скачать 0.8 Mb.

|

|

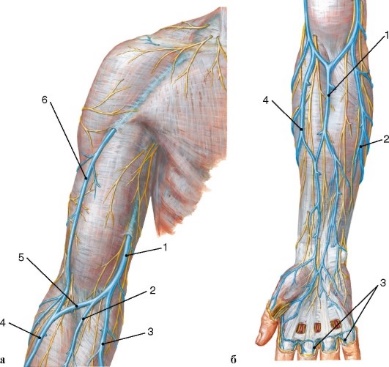

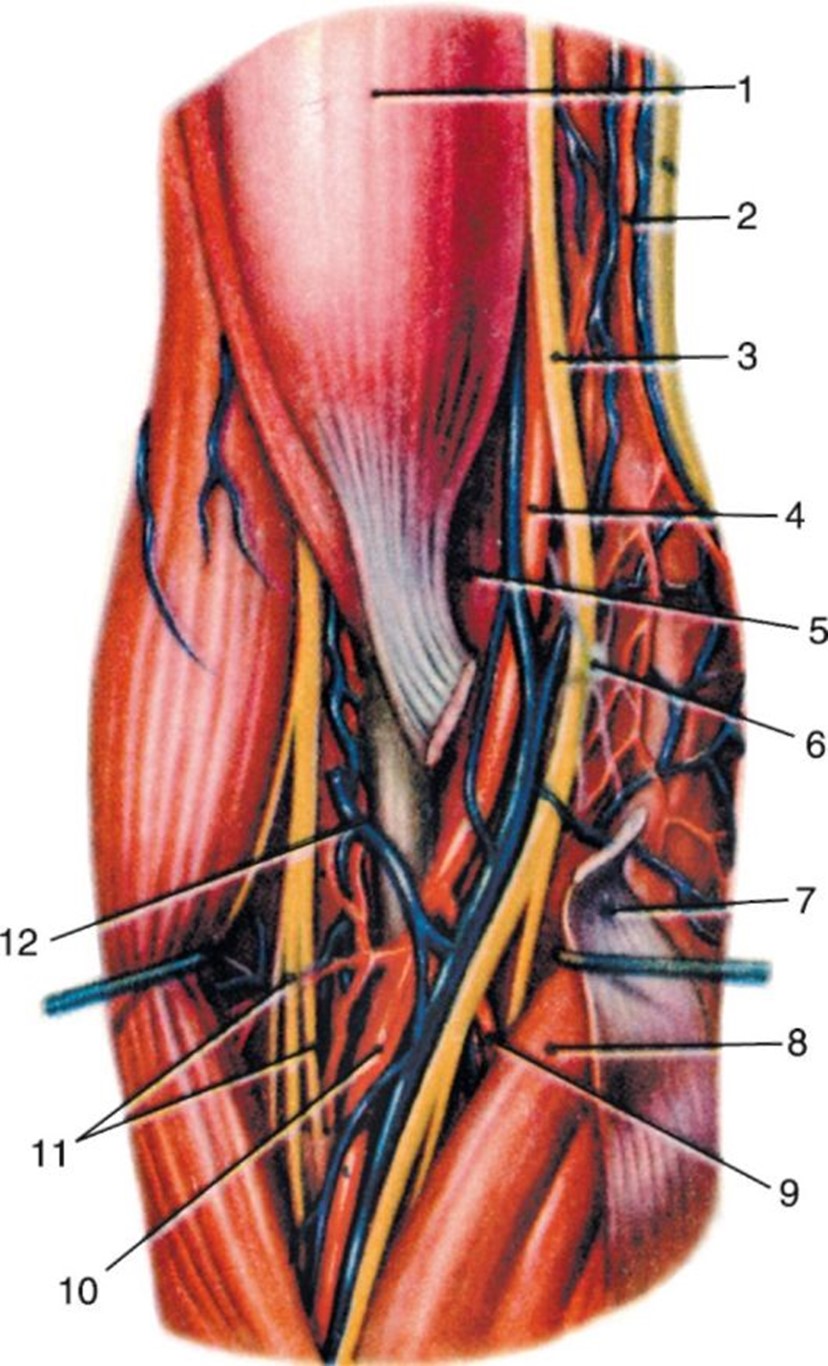

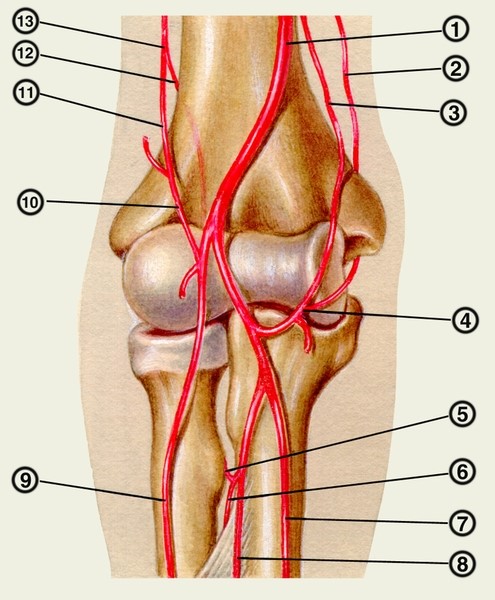

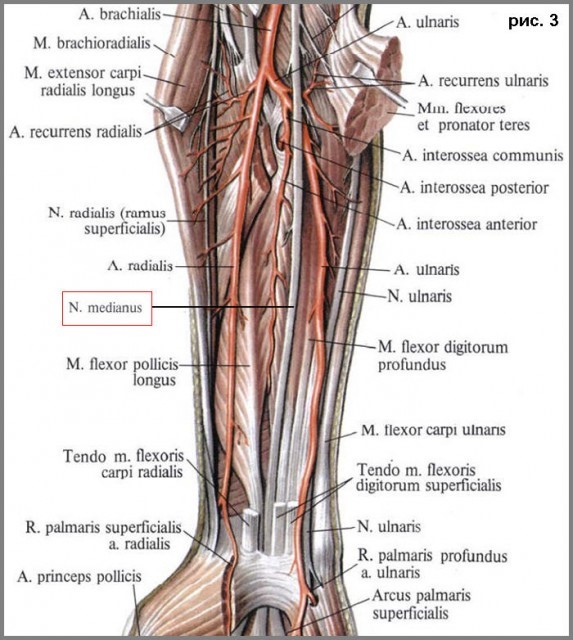

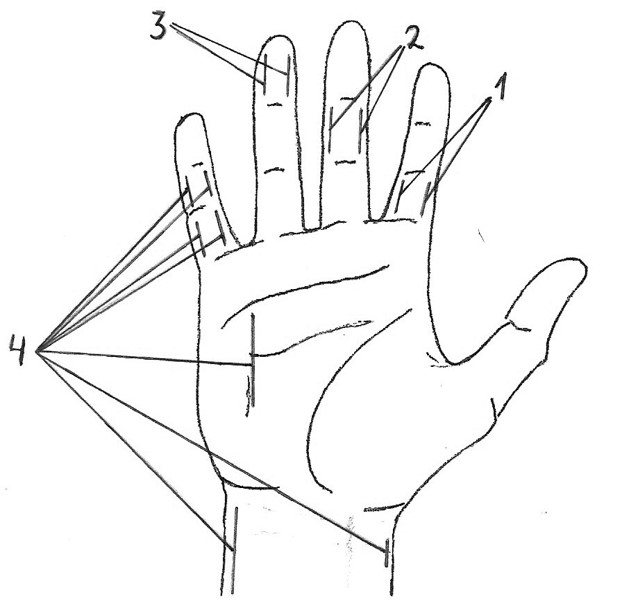

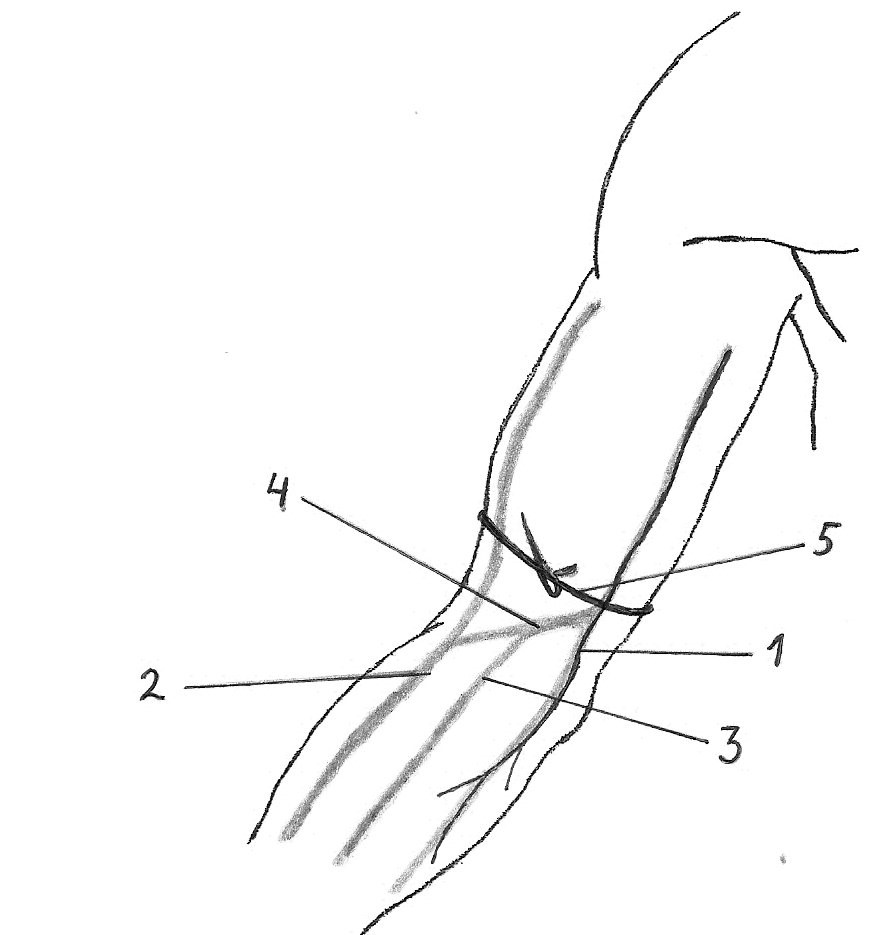

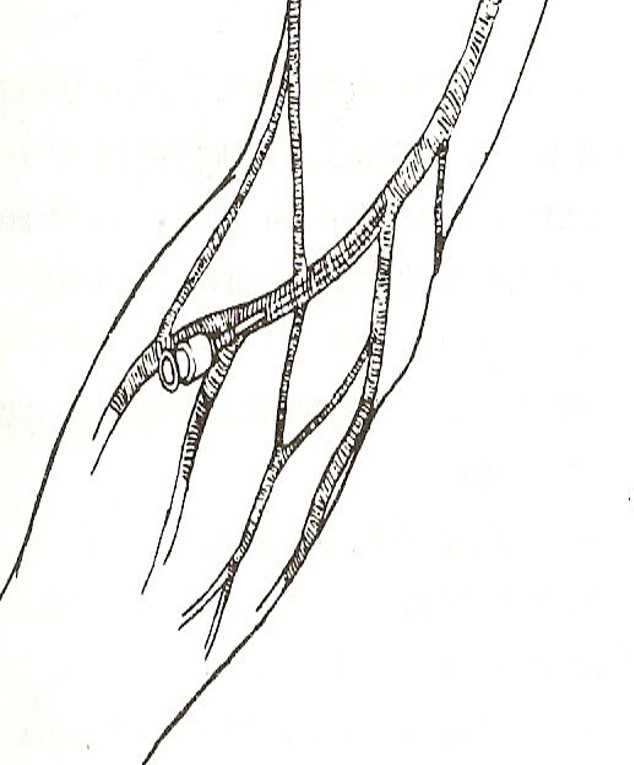

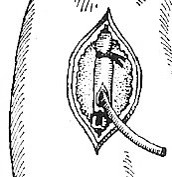

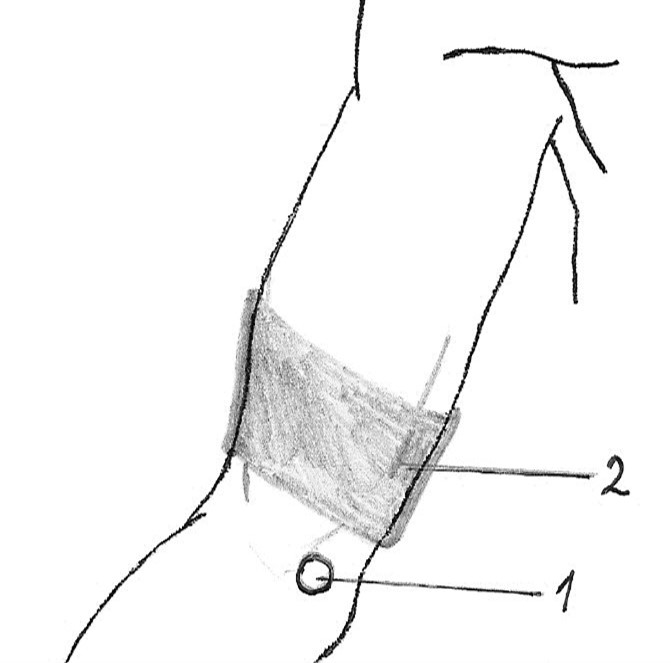

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЛОКТЯ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ Границы и внешние ориентиры локтя и предплечьяЛокоть является промежуточной частью свободной верхней конечности, расположенной между плечом и предплечьем. Верхняя граница локтя соответствует нижней границе плеча (проходит по циркулярной линии, поведенной на два поперечника пальца выше надмыщелков плечевой кости), нижняя граница локтя соответствует верхней границе предплечья (проходит по циркулярной линии, проведенной на два поперечника пальца ниже мыщелков плечевой кости). В передней части локтя находится локтевая ямка. Важными внешними ориентирами локтя являются: латеральный и медиальный мыщелки (и надмыщелки) плечевой кости; локтевая складка кожи, проходящая в поперечном направлении посередине локтевой ямки; основное сухожилие двуглавой мышцы, проходящее в продольном направлении через середину локтевой ямки; срединное, латеральное и медиальное мышечные возвышения; локтевой отросток, находящийся в задней части локтя. Предплечье занимает промежуточное положение между локтем и кистью. Верхняя граница предплечья проходит как циркулярная линия, проведенная на два поперечника пальца ниже мыщелков плечевой кости. Нижняя граница предплечья проводится как циркулярная линия над шиловидными отростками локтевой и лучевой кости (шиловидный отросток локтевой кости занимает более высокое положение) и отделяет предплечье от кисти (запястья). Так как лучевая кость располагается кнаружи от локтевой кости, латеральную сторону предплечья и кисти принято называть «лучевой», а медиальную – «локтевой». К основным внешним ориентирам предплечья относятся: шиловидные отростки локтевой и лучевой кости, плечелучевая мышца, сухожилия лучевого и локтевого сгибателей кисти, сухожилие длинной ладонной мышцы Топографическая анатомия локтяКожа на передней поверхности локтя и предплечья более тонкая, чем на задней поверхности этих областей. Вследствие движений, осуществляемых в локтевом суставе, кожа на задней поверхности локтя является более подвижной, чем спереди. Под кожей находится подкожная клетчатка с элементами поверхностной фасции. В подкожной клетчатке располагаются поверхностные вены и нервы (рис. 6.5.1). На передней поверхности рассматриваемых областей снаружи располагается головная вена и латеральный кожный нерв предплечья, являющийся конечной ветвью кожно-мышечного нерва, с медиальной стороны – основная вена и сопровождающий ее медиальный кожный нерв предплечья. Между основной и головной венами на передней поверхности предплечья находится промежуточная вена предплечья. В локтевой ямке имеются анастомозы между поверхностными венами.  А Б Рис. 6.5.1. Венозные анастомозы локтя А – И-образный: 1, 3 – основная вена; 2 – промежуточная вена предплечья; 4, 6 – головная вена; 5 – промежуточная вена локтя Б – М-образный: 1 – промежуточная вена предплечья; 2 – основная вена; 3 – ладонные пальцевые вены; 4 – головная вена Под относительно тонкой собственной фасцией находятся мышцы и основные сосудисто-нервные образования. На передней поверхности локтя выделяют три мышечных возвышения: латеральное, срединное и медиальное. Латеральное мышечное возвышение локтя образовано плечелучевой мышцей и разгибателями кисти и пальцев. Срединное мышечное возвышение локтя образовано двуглавой мышцей плеча и плечевой мышцей. Между плечевой и плечелучевой мышцей находится лучевой нерв, который в нижней части локтя делится на свои конечные ветви: поверхностную и глубокую (рис. 6.5.2). Медиальное мышечное возвышение локтя образуют круглый пронатор и мышцы-сгибатели кисти и пальцев. Локтевой нерв располагается в задней части локтя, сразу под собственной фасцией (между локтевым отростком и медиальным мыщелком плеча). В этом месте он наиболее часто повреждается (например, у шахтеров, профессия которых может быть связана с длительным упором на локти). Срединный нерв входит в состав основного сосудисто-нервного пучка локтя. Кроме срединного нерва в этот пучок входит плечевая артерия (она же – артерия локтевого сгиба) и две сопровождающие артерию вены. Основной сосудисто-нервный пучок локтя располагается на его передней поверхности (между основным сухожилием бицепса и медиальным мыщелком плеча) под добавочным сухожилием двуглавой мышцы. Срединный нерв занимает медиальное положение относительно артерии локтевого сгиба (как и в нижней трети плеча – относительно плечевой артерии).  Рис. 6.5.2. Глубокие образования локтя, вид спереди 1 – двуглавая мышца плеча; 2 – верхняя окольная локтевая артерия (рядом – локтевой нерв); 3, 6 – срединный нерв; 4 – артерия локтевого сгиба; 5 – плечевая мышца; 7 – добавочное сухожилие двуглавой мышцы; 8 – круглый пронатор; 9 – локтевая артерия; 10 – лучевая артерия; 11 – ветви лучевого нерва; 12 – венозный анастомоз В нижней части локтя артерия локтевого сгиба делится на свои конечные ветви: локтевую и лучевую артерии. Артерии из бассейна локтевой и лучевой артерий принимают участие в формировании в области локтя хорошо выраженной сети артериальных анастомозов (rete cubiti). В формировании этой сети также принимают участие артерии из бассейна плечевой артерии (рис. 6.5.3). Практическое значение этой артериальной сети заключается в том, что при перевязке артерии локтевого сгиба не наблюдается значительного нарушения кровоснабжения тканей. Конкретно в формировании rete cubiti принимают участие: 1) со стороны плечевой артерии (сверху) – коллатеральные (окольные) артерии: - верхняя локтевая (a. collateralis ulnaris superior), от плечевой артерии; - нижняя локтевая (a. collateralis ulnaris inferior), от плечевой артерии; - лучевая (a. collateralis radialis), от глубокой артерии плеча; - средняя (a. collateralis media), от глубокой артерии плеча; 2) снизу – возвратные артерии: - лучевая (a. recurrens radialis), от лучевой артерии; - локтевая (a. recurrens ulnaris), от локтевой артерии; - межкостная (a. recurrens interossea), от задней ветви общей межкостной артерии (из бассейна локтевой артерии).  Рис. 6.5.3. Артериальные анастомозы локтя 1 – плечевая артерия; 2 – верхняя окольная локтевая артерия; 3 – нижняя окольная локтевая артерия; 4 – возвратная лучевая артерия; 5 – возвратная межкостная артерия; 6 – задняя межкостная артерия; 7 – локтевая артерия; 8 – передняя межкостная артерия; 9 – лучевая артерия; 10 – возвратная лучевая артерия; 11 – лучевая окольная артерия; 12 – средняя окольная артерия; 13 – глубокая артерия плеча Топографическая анатомия предплечьяНа предплечье выделяют два мышечных ложа (две группы мышц): переднее и заднее. Мышцы передней группы предплечья выполняют функцию пронации и сгибания кисти и пальцев, они располагаются в четыре слоя (1-й – самый поверхностный, 4-й – самый глубокий). Самое латеральное положение из мышц предплечья занимает плечелучевая мышца. На передней поверхности предплечья, в его нижней трети можно пропальпировать сухожилия следующих мышц (снаружи – вовнутрь): плечелучевой, лучевого сгибателя кисти, длинной ладонной мышцы и расположенного глубже длинного сгибателя пальцев, локтевого сгибателя кисти. Все эти мышцы, за исключением поверхностного сгибателя пальцев, относятся к 1-му (поверхностному) слою передней группы предплечья. Поверхностный сгибатель пальцев является единственной мышцей 2-го слоя этой группы. Между этими мышцами в средней трети предплечья находятся три борозды: лучевая, срединная и локтевая (рис. 6.5.4).  Рис. 6.5.4. Образования предплечья, вид спереди Лучевая борозда снаружи ограничена плечелучевой мышцей, изнутри – лучевым сгибателем кисти. В этой борозде проходит лучевой (латеральный) сосудисто-нервный пучок предплечья. В состав лучевого пучка предплечья входит лучевая артерия, две одноименные вены и поверхностная ветвь лучевого нерва (нерв располагается кнаружи от артерии). Локтевая борозда находится между локтевым сгибателем кисти (изнутри) и поверхностным сгибателем пальцев (снаружи), в ней проходит локтевой (медиальный) сосудисто-нервный пучок предплечья. В состав локтевого пучка входит локтевая артерия, две одноименные вены и локтевой нерв (нерв лежит кнутри от артерии). В целом, если посмотреть на локтевой и лучевой пучок в совокупности, то окажется, что артерии в этих пучках располагаются ближе к центру предплечья («смотрят друг на друга»), а нервы – наоборот («отвернулись друг от друга»). Мышцы, которые ограничивают лучевую борозду изнутри (лучевой сгибатель кисти) и локтевую борозду снаружи (поверхностный сгибатель пальцев), ограничивают срединную борозду снаружи и изнутри соответственно. В срединной борозде проходит срединный нерв. Кнаружи от сухожилия лучевого сгибателя кисти находится пульсационная точка лучевой артерии. В нижней части предплечья, между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длинной ладонной мышцы (кнутри от лучевого сгибателя кисти) располагается срединный нерв (здесь можно выполнять его проводниковую анестезию). В нижней трети предплечья (и на передней поверхности запястья) срединный нерв наиболее подвержен травматизации из-за своего относительно поверхностного расположения (находится между сухожилиями мышц, сразу под тонкой собственной фасцией). Срединный нерв часто повреждается (вместе с сухожилиями) при суицидальных попытках, связанных со вскрытием поверхностных вен на передней поверхности запястья или в нижней трети предплечья. При восстановлении целостности поврежденных сухожилий и нервов следует использовать критерии отличия нерва от сухожилия: 1) цвет; 2) строение на срезе; 3) кровотечение при повреждении. Нерв имеет сероватый цвет с матовым оттенком, а сухожилие – белое, блестящее. Нерв имеет сотовидное строение на срезе (за счет осевых цилиндров), а сухожилие – сетчатое, так как состоит из волокон. Сухожилие живого человека не кровоточит при повреждении. Если приложить к центральному концу поврежденного нерва белую марлю, то нерв будет оставлять на ней следы крови. Срединный нерв сопровождает срединная артерия (ветвь передней межкостной артерии), вместе они составляют срединный сосудисто-нервный пучок предплечья. Третьим сосудисто-нервным пучком передней группы мышц предплечья является передний межкостный (глубокий) пучок. Глубокий пучок располагается на межкостной перегородке и состоит из передней межкостной артерии (из бассейна локтевой артерии) и переднего межкостного нерва (ветви срединного). В нижней трети предплечья, между 3-м и 4-м слоями мышц передней группы, находится клетчаточное пространство Пирогова-Парона. 3-й слой мышц передней группы предплечья представлен двумя мышцами: глубоким сгибателем пальцев и длинным сгибателем большого пальца кисти. 4-й слой этой группы представлен квадратным пронатором. Мышцы задней группы предплечья состоят всего из двух слоев и выполняют функцию супинации, разгибания кисти и пальцев, а также отведения большого пальца руки. Между поверхностным и глубоким слоем мышц задней группы предплечья располагается задний межкостный (задний) сосудисто-нервный пучок предплечья. В состав заднего пучка входит глубокая ветвь лучевого нерва и задняя межкостная артерия. Глубокая ветвь лучевого нерва может быть повреждена при переломах лучевой кости в ее верхней трети. При этом страдает двигательная иннервация мышц задней группы предплечья и развивается «свисающая кисть». При повреждении артерий предплечья нет смысла накладывать кровеостанавливающий жгут на предплечье (из-за двухкостной основы предплечья артерии не будут пережаты) – жгут в этой ситуации следует накладывать в верхней трети плеча (!). Особенности локтевого суставаЛоктевой сустав (articulatio cubiti) – разновидность блоковидного сустава, образован суставными поверхностями плечевой кости (блок и головка), локтевой кости (блоковидная и лучевая вырезки) и лучевой кости (головка). Сустав сложный, состоит из следующих суставов: 1) плечелоктевого (винтообразного), в котором возможны сгибание (flexio) и разгибание (extensio); 2) плечелучевого (шаровидного), в котором возможны сгибание и разгибание, вращение вовнутрь (pronatio) и наружу (supinatio), в небольшой степени – приведение (adductio) и отведение (abductio); 3) проксимального лучелоктевого (цилиндрического), в котором возможно вращение (rotatio). Капсула локтевого сустава укреплена связками: кольцевидной (лучевой кости), окольными (локтевой и лучевой). Доступы к сосудисто-нервным образованиям локтя и предплечьяДоступ к основному сосудисто-нервному пучку локтя осуществляется по проекционной линии, соединяющей точку, расположенную на 2 см выше медиального надмыщелка плеча, с серединой локтевой ямки. Середина разреза должна соответствовать середине локтевого сгиба (рис. 6.5.5).  Рис. 6.5.5. Доступ к основному сосудисто-нервному пучку локтя Пациент лежит на спине, рука разогнута в локте и отведена в сторону. Послойно рассекают кожу с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, собственную фасцию и (по желобоватому зонду) дополнительное сухожилие двуглавой мышцы плеча (апоневроз Пирогова). Признаком апоневроза Пирогова является характерное направление волокон, которые отходят от основного сухожилия бицепса вниз и кнутри. В основном сосудисто-нервном пучке локтя срединный нерв занимает медиальное положение по отношению к плечевой артерии (артерии локтевого сгиба). Обнажение лучевого сосудисто-нервного пучка (в средней или нижней трети предплечья) осуществляется по проекционной линии Пирогова, соединяющей середину локтевого сгиба с шиловидным отростком лучевой кости (пульсационной точкой лучевой артерии) (рис. 6.5.6). Пациент лежит на спине, рука разогнута в локте и отведена в сторону. Послойно рассекают кожу с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, собственную фасцию (по желобоватому зонду). Мышцы (в нижней трети предплечья – их сухожилия) смещают в ту сторону, с которой они ограничивают лучевую борозду. Таким образом, кнаружи смещается плечелучевая мышца, кнутри – лучевой сгибатель кисти. В средней трети предплечья кнаружи от лучевой артерии располагается поверхностная ветвь лучевого нерва. В нижней трети предплечья этого нерва нет рядом с артерией, так как он выходит в подкожную клетчатку.  А  Б Рис. 6.5.6. Доступы к лучевому сосудисто-нервному пучку в средней (А) и нижней (Б) трети предплечья Обнажение локтевого сосудисто-нервного пучка (в средней или нижней трети предплечья) осуществляется по проекционной линии Пирогова, соединяющей медиальный мыщелок плеча с гороховидной костью (рис. 6.5.7).  А  Б Рис. 6.5.7. Доступы к локтевому сосудисто-нервному пучку в средней (А) и нижней (Б) трети предплечья Пациент лежит на спине, рука разогнута в локте и отведена в сторону. Послойно рассекают кожу с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, собственную фасцию (по желобоватому зонду). Мышцы (в нижней трети предплечья – их сухожилия) смещают в ту сторону, с которой они ограничивают локтевую борозду. Таким образом, кнаружи смещается поверхностный сгибатель пальцев, кнутри – локтевой сгибатель кисти. Локтевой нерв занимает медиальное положение по отношению к локтевой артерии Дренирование пространства Пирогова-ПаронаПространство Пирогова-Парона располагается в нижней трети предплечья, между 3-м и 4-м слоями мышц передней группы. 3-й слой мышц передней группы предплечья представлен двумя мышцами: глубоким сгибателем пальцев и длинным сгибателем большого пальца кисти. 4-й слой этой группы представлен квадратным пронатором. Воспалительное содержимое чаще всего попадает в это пространство при сухожильной форме панариция 1-го или 5-го пальца, так как синовиальное влагалище 1-ого пальца обычно сообщается с лучевой сумкой (5-го пальца – с локтевой), а проксимальные концы синовиальных сумок выходят через канал запястья в рассматриваемое пространство. Для дренирования пространства Пирогова-Парона используются продольные разрезы, соответствующие направлению сосудов, нервов и сухожилий. Обычно используют два разреза (для улучшения условий оттока гнойного содержимого): один – с лучевой, а другой – с локтевой стороны предплечья. Более длинным является разрез с той стороны, с которой произошло распространение патологического содержимого (если процесс распространился со стороны 1-го пальца, то основной разрез выполняют с лучевой стороны). В качестве внешних ориентиров для выполнения разрезов используют шиловидные отростки локтевой и лучевой кости.  Рис. 6.6.7. Разрезы при панарициях 4 – при сухожильном панариции (тендовагините) 5-го пальца, осложненном флегмоной пространства Пирогова-Парона Венепункция и венесекция поверхностных вен локтевой ямкиВенепункция (прокол вены) выполняется с целью забора крови или внутривенного введения лекарственных препаратов (в том числе через капельницу). Для венепункции чаще всего используются поверхностные вены локтевой ямки. В подкожной клетчатке локтевой ямки располагаются крупные поверхностные вены и кожные нервы. В медиальной части локтевой ямки в продольном направлении проходит основная вена (v. basilica), в латеральной части локтевой ямки в том же направлении проходит головная вена (v. cephalica). Между этими венами хорошо выражены анастомозы (рис. 6.5.8).  А  Б Рис. 6.5.8. Типы анастомозов между поверхностными венами локтевой ямки и уровень наложения жгута при венепункции А – М-образный анастомоз: 1 – основная вена и медиальный кожный нерв предплечья; 2 – головная вена; 3 – промежуточная вена предплечья; 4 – промежуточная головная вена; 5 – промежуточная основная вена; Б – И (N-)-образный анастомоз: 1 – основная вена и медиальный кожный нерв предплечья; 2 – головная вена; 3 – промежуточная вена предплечья; 4 – промежуточная (срединная) вена локтя; 5 – уровень наложения жгута для улучшения контурирования поверхностных вен локтя Основную вену сопровождает, располагаясь вплотную к ней, медиальный кожный нерв предплечья. Положение этого нерва относительно вены вариабельно, иногда он может располагаться на передней стенке вены. Головную вену пересекает конечная ветвь кожно-мышечного нерва – латеральный кожный нерв предплечья. Анастомоз между головной и основной веной может быть N-образным (И-образным) или М-образным. При N-образном типе анастомоза головная и основная вены анастомозируют друг с другом посредством промежуточной (срединной) вены локтя (v intermedia (mediana) cubiti), что на противоположных (левой и правой) конечностях напоминает латинскую букву «N» и русскую букву «И». При М-образном типе анастомоза промежуточная вена предплечья делится на две части (v intermedia cephalica и v intermedia basilica), одна из которых впадает в головную вену, а другая – в основную. Та вена, которая впадает в головную вену, называется промежуточной головной веной (v intermedia cephalica). Та вена, которая впадает в основную вену, называется промежуточной основной веной (v intermedia basilica). При любом типе анастомоза основную вену не рекомендуется использовать для венепункции, так как при этом можно повредить основной ствол медиального кожного нерва предплечья. Кроме того, этот нерв обеспечивает иннервацию стенок основной вены, поэтому ее прокол является весьма болезненным для пациента. При N-образном типе анастомоза лучше всего для венепункции использовать промежуточную вену локтя, но можно использовать и головную вену (при этом существует небольшая вероятность повреждения латерального кожного нерва предплечья). При М-образном типе анастомоза лучше всего использовать промежуточную головную или промежуточную основную вены, но можно использовать и головную вену. При введении хлористого кальция лучше использовать вены, расположенные кнаружи от основного сухожилия бицепса, так как попадание этого раствора в клетчатку приводит к некрозу тканей, а основной сосудисто-нервный пучок локтя находится кнутри от основного сухожилия бицепса. Для улучшения контурирования поверхностных вен локтевой ямки на плечо накладывают жгут. В этой ситуации жгут следует накладывать в нижней трети плеча. Нельзя накладывать жгут в средней трети плеча, так как это приводит к сдавлению лучевого нерва между трехглавой мышцей и плечевой костью. Для уменьшения травматизации кожи под жгут следует подкладывать матерчатую подкладку, которой может служить одежда пациента. Чтобы жгут можно было быстро распустить одной рукой, его завязывают на «полубант» (формируя предварительный виток из одинарного и сложенного вдвое концов жгута). Жгут затягивают с такой силой, чтобы не исчезал пульс на лучевой артерии. Если затянуть жгут слишком сильно, то наполнение венозных сосудов кровью может быть недостаточным для их контурирования (из-за пережатия плечевой артерии). Если после наложения жгута поверхностные вены не контурируются (или контурируются в недостаточной степени), следует попросить пациента «поработать кулаком», то есть несколько раз интенсивно согнуть и разогнуть пальцы руки. Для улучшения контурирования поверхностных вен локтевой ямки можно также воспользоваться нагнетающими движениями по передней поверхности предплечья пациента (снизу – вверх), что приводит к увеличению объема крови в этих венах. Верхняя конечность, на которой выполняется манипуляция, должна быть максимально разогнута в локтевом суставе. Для этого под заднюю часть локтя подкладывают мешочек с песком или другое подручное средство. Локтевую ямку пациента обрабатывают антисептиком (чаще всего – спиртом). Если венепункция выполняется с целью внутривенного введения лекарственного препарата, то в стерильный шприц набирают раствор этого препарата и выпускают из шприца остатки воздуха. Свободной от шприца рукой осуществляют фиксацию выбранной для венепункции вены. Сделать это можно натягиванием кожи локтевой ямки пациента путем смещения ее в заднюю часть локтя, однако при этом контурирование поверхностных вен может ухудшиться. Поэтому оптимальным способом фиксации вены является прижатие ее большим пальцем выше места пункции (остальные четыре пальца кисти при этом обычно располагаются позади верхней конечности пациента и оказывают встречное давление). Место вкола иглы определяется тем, какую вену было решено использовать для венепункции (промежуточную вену локтя или головную вену при N-образном анастомозе; промежуточную головную, промежуточную основную или головную вену при М-образном анастомозе). Некоторые авторы рекомендуют вначале прокалывать кожу рядом с веной, а уже затем – стенку вены. Однако следует учитывать, что и прокол кожи, и прокол вены сопровождаются болевыми ощущениями, поэтому лучше прокалывать кожу над веной и переднюю стенку вены одномоментно (для сведения болевых ощущений к минимуму). Игла должна быть направлена снизу вверх (вдоль вены), угол по отношению к кожным покровам составляет около 15º-20º, срезом – от поверхности кожи. Желательно, чтобы направление иглы соответствовало направлению вены (рис. 6.5.9).  Рис. 6.5.9. Венепункция в локтевой ямке при М-образном анастомозе При соблюдении достаточно острого угла наклона иглы уменьшается вероятность прокола вены насквозь по инерции (формированием гематомы). Срез иглы должен быть направлен от поверхности кожи, чтобы не царапать переднюю стенку вены, а проколоть ее. Иглу нельзя погружать слишком глубоко, так как можно повредить крупные сосудисто-нервные образования, расположенные под собственной фасцией. Обычно после прокола вены в шприце появляется темная венозная кровь. Однако при пониженном венозном давлении этого может и не происходить. В таких случаях для того, чтобы убедиться, что игла находится в просвете вены, следует потянуть поршень шприца на себя. Оттягивать поршень шприца нужно медленно, так как в противном случае стенки вены спадутся из-за резкого перераспределения давления, и игла может выйти из вены. Если венепункция выполнялась с целью внутривенного введения раствора лекарственного препарата, то после прокола вены (перед введением препарата) следует снять с верхней конечности жгут. При подключении капельницы шприц отсоединяют от иглы и присоединяют к ней капельницу. Иглу и периферическую часть капельницы фиксируют к верхней конечности пациента с помощью лейкопластыря. Если капельница подсоединена к стеклянному флакону с раствором, то в этот флакон должна быть введена длинная игла («воздушка»), острие которой находится над поверхностью раствора (для поддержания постоянного давления во флаконе при уменьшении количества жидкости в нем). При осуществлении забора крови жгут с верхней конечности не снимают для поддержания достаточно высокого венозного давления. Забор крови осуществляют путем медленного оттягивания поршня шприца на себя. Можно накапать кровь из иглы в пробирку, но пробирку следует при этом наклонить таким образом, чтобы капля (или струя) крови не разбивалась о дно пробирки, а стекала по ее стенке (во избежание повреждения эритроцитов). По завершении манипуляции к месту прокола кожи прижимают ватку, смоченную спиртом или другим антисептиком, и вынимают иглу быстрым движением. Некоторое время, требующееся для образования тромба и окончательной остановки кровотечения, рука пациента должна находиться в максимально согнутом в локтевом суставе положении. Не рекомендуется использовать для венепункции подкожные вены, расположенные на передней поверхности запястья и нижней трети предплечья, так как это крайне болезненно для пациента. При попытке использования этих вен можно острием иглы повредить основной ствол срединного нерва, расположенный сразу под тонкой собственной фасцией между сухожилиями мышц поверхностного слоя передней группы предплечья. Если по каким-либо причинам другие вены верхней конечности не доступны для венепункции или венесекции, то с этой целью можно использовать вены нижней конечности (например, большую скрытую вену на передней поверхности медиальной лодыжки). Венесекция – это вскрытие вены, обычно выполняется с целью ее катетеризации (рис. 6.5.10). Для этого рассекают кожу вдоль вены, разводят края раны и останавливают кровотечение из подкожных сосудов. Под вену с помощью изогнутого по плоскости кровеостанавливающего зажима подводят две лигатуры-держалки, одна ниже другой.  Рис. 6.5.10. Венесекция и катетеризация вены Нижнюю лигатуру завязывают (во избежание возникновения кровотечения после рассечения вены между держалками), но концы нитей не обрезают, а используют для подтягивания и фиксации вены. Из верхней лигатуры формируют предварительный виток, но пока не затягивают его. Между держалками вена надсекается или рассекается, в зависимости от соотношения диаметров вены и используемого катетера. Через просвет вены вводят стерильный катетер, который по диаметру должен быть меньше, чем диаметр вены. Наружный конец катетера должен быть закрыт. Клапан катетера открывают и подсоединяют к нему шприц, с помощью которого отсасывают из катетера воздух и убеждаются, что раствор свободно поступает в вену. После этого верхнюю лигатуру завязывают на узел (что обеспечивает фиксацию катетера к стенке вены), концы обеих лигатур обрезают. Осуществляют контроль на гемостаз, на кожу накладывают редкие швы, на рану – асептическую повязку. Наружную часть катетера, выведенную через рану, дополнительно фиксируют к поверхности кожи путем подшивания или с помощью лейкопластыря. После того, как надобность в катетере отпадает, его выдергивают из тканей (придерживая свободной рукой поверхность кожи), а на место операционной раны накладывают давящую повязку. Венесекция поверхностных вен локтевой ямки осуществляется по схеме, описанной выше. Кроме вен локтевой ямки, для венепункции и венесекции могут быть использованы поверхностные вены, расположенные в подкожной клетчатке тыла пясти. Их венепункция и венесекция осуществляются так же, как и в локтевой ямке Определение пульса в области локтя и измерение артериального давленияНа верхней конечности пульс можно определить в области локтя – на плечевой артерии (артерии локтевого сгиба) (рис. 6.5.11). При этом верхняя конечность должна быть максимально разогнута в локтевом суставе. Пульсационная точка артерии локтевого сгиба находится кнутри от основного сухожилия двуглавой мышцы плеча (между ним и медиальным мыщелком плечевой кости). Сухожилие двуглавой мышцы плеча легко определяется при слегка согнутой в локте верхней конечности по своему продольному направлению и расположению приблизительно посередине локтевой ямки.  Рис. 6.5.11. Определение пульса и измерение артериального давления на верхней конечности 1 – место определения пульса на артерии локтевого сгиба (расположения головки фонендоскопа); 2 – место наложения манжеты при измерении АД Для увеличения «полезной площади» при определении пульса рационально одновременно использовать подушечки 2-4 пальцев, при этом оказывая 1-м пальцем встречное давление сзади. Предварительное определение пульса на артерии локтевого сгиба облегчает выслушивание тонов Короткова при определении артериального давления традиционным способом. Манжету при этом следует накладывать в нижней трети плеча. |