курсовая работа сухоязское месторождение. Курсовой проект. Группа 3Н21020 Курсовой проект

Скачать 282.34 Kb. Скачать 282.34 Kb.

|

|

Ропт. Вторая область работы ЭЦН характеризуется увеличением количества свободного газа в откачиваемой жидкости, вследствие чего реальные характеристики насоса отличаются от стендовых при работе без свободного газа (иногда значительно), но насос сохраняет устойчивую работу при допустимом КПД. Давление на приеме, соответствующее этой области работы насоса со свободным газом, называется допустимым давлением на приеме Рдоп. Третья область работы ЭЦН характеризуется значительным количеством свободного газа в откачиваемой жидкости, вследствие чего нарушается устойчивая работа насоса вплоть до срыва подачи. При этом КПД насоса снижается существенно (вплоть до нуля при срыве подачи), и длительная эксплуатация ЭЦН в этой области становится невозможной. Давление на приеме, соответствующее этой области работы насоса, называется предельным давлением на приеме Рпред. Допустимые значения газосодержания на входе в насос по техническим условиям эксплуатации установок составляют 25%, однако на самом деле эта величина колеблется (в зависимости от типоразмера насоса) в пределах 5—25% от объема добываемой продукции. 2.1.4 Методы борьбы с газом Известны следующие методы борьбы с газом в скважинах, эксплуатируемых УЭЦН: - спуск насоса в зону, где давление на приеме обеспечивает оптимальную подачу насоса и устойчивую ее работу; - применение сепараторов различных конструкций; - монтаж на приеме насоса диспергирующих устройств; - принудительный сброс газа в затрубное пространство; - применение комбинированных, так называемых «ступенчатых» (конических), насосов. Создание на приеме насоса давления, равного давлению насыщения нефти газом или близкого к нему. Этот метод широко распространен, так как прост технологически и организационно, но является неэкономичным, поскольку для его осуществления требуется спуск насоса на большие глубины, соизмеримые с глубиной скважины. Последнее связано с затратами на насосно-компрессорные трубы, кабель, электроэнергию и спускоподъемные операции, а иногда и невыполнимо по техническим причинам. Применение сепараторов.Метод предусматривает установку на приеме насоса специальных устройств, разделяющих жидкость и газ, и выброс последнего в затрубное пространство. В различных нефтедобывающих районах прошло промышленное апробирование как отечественного, так и импортного оборудования. По данным эксплуатации была зафиксирована удовлетворительная работа ЭЦН в течение длительного времени при объемном расходном газосодержании, равном 0,5. Использование диспергаторов.Применение диспергаторов позволяет увеличить допускаемое значение объемного газосодержания на приеме от 0,10 до 0,25 за счет образования тонкодисперсной структуры тонкодисперсной среды. Диспергаторы устанавливаются как вне, так и внутри насоса взамен нескольких рабочих ступеней. Диспергаторы эффективны в обводненных скважинах, образующих вязкую эмульсию, так как способствуют разрушению ее структуры. Диспергатор является сильным турбулизатором потока и способствует эффективному выравниванию структуры газожидкостной смеси. Принудительный сброс газа из затрубного пространства.В процессе эксплуатации скважины часть газа сепарирует из жидкости в области приема в затрубное пространство. Накапливаясь в нем, газ может оттеснить жидкость до приема насоса и, попадая в насос, снизить его подачу или вызвать аварийную работу в режиме сухого трения. Кроме того, газ создает противодавление на пласт, уменьшая приток жидкости. Известны способы сброса газа из затрубного пространства путем применения автоматически работающих устьевых или скважинных обратных клапанов или эжекторов, отсасывающих газ принудительно (например, система «тандем»). Применение комбинированных (конических) насосов.«Вредное» влияние газа уменьшается, если на приеме серийного насоса некоторое число ступеней заменить ступенями большей подачи. Обладая большим объемом каналов, эти ступени обеспечивают и большее поступление на прием газожидкостной смеси. При попадании в серийные ступени объем смеси уменьшается за счет сжатия и растворения газа в жидкости, чем и достигается оптимальная подача насоса. Стабильная работа УЭЦН осуществляется при содержании свободного газа на входе в насос (по техническим условиям) от 5% до 25% в зависимости от типоразмера насоса, при увеличении количества свободного газа происходит ухудшение работы насоса. Газированная жидкость в некоторых случаях, если среда тонкодисперсная и наличие свободного газа не превышает допустимого, может положительно влиять на работу насоса т.к. происходит уменьшение плотности и вязкости откачиваемой смеси. Но, чаще всего, происходит частичное или полное запирание каналов рабочих колес в насосе при большом содержании газа, которое приводит к снижению подачи насоса, снижению наработки насоса на отказ. В некоторых случаях может происходить выход из строя погружного электродвигателя из-за плохого его охлаждение за счет отсутствия потока жидкости. Газосепараторы предназначены для обеспечения стабильной работы погружного насоса при откачке высокогазированной жидкости. Применение газосепараторов или диспергаторов позволяет: предотвратить кавитацию и запирание газом рабочих органов насоса, обеспечить необходимую производительность насоса, повысить коэффициент полезного действия. Принцип работы диспергатора заключается в обеспечении необходимого диаметра пузырьков газа в откачиваемой газожидкостной смеси (ГЖС), путем их измельчения; газосепаратора — в удалении газовой фазы из откачиваемой смеси. Все виды применяемого оборудования находятся на входе в первую рабочую ступень насоса, т.е. жидкость до входа в насос проходит через дополнительное устройство. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 3.1.2 Название подраздела из расписанного задания Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 3.2 Технологическая эффективность проведенной технологии 3.2.1 Название подраздела из расписанного задания Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 3.3 Расчет технологических процессов 3.3.1 Название расчета из расписанного задания Исходные данные: D = 73 мм – расшифровка параметра; bНКТ = 5,5 мм – толщина стенки НКТ Решение: Необходимое количество ингибитора:  , Н [7, стр. 24] (1) , Н [7, стр. 24] (1)где σвст – предел прочности стекла, МПа; FСТ – площадь поперечного сечения слоя стекла, м2.  м2 м2Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Таблица1 –Название таблицы

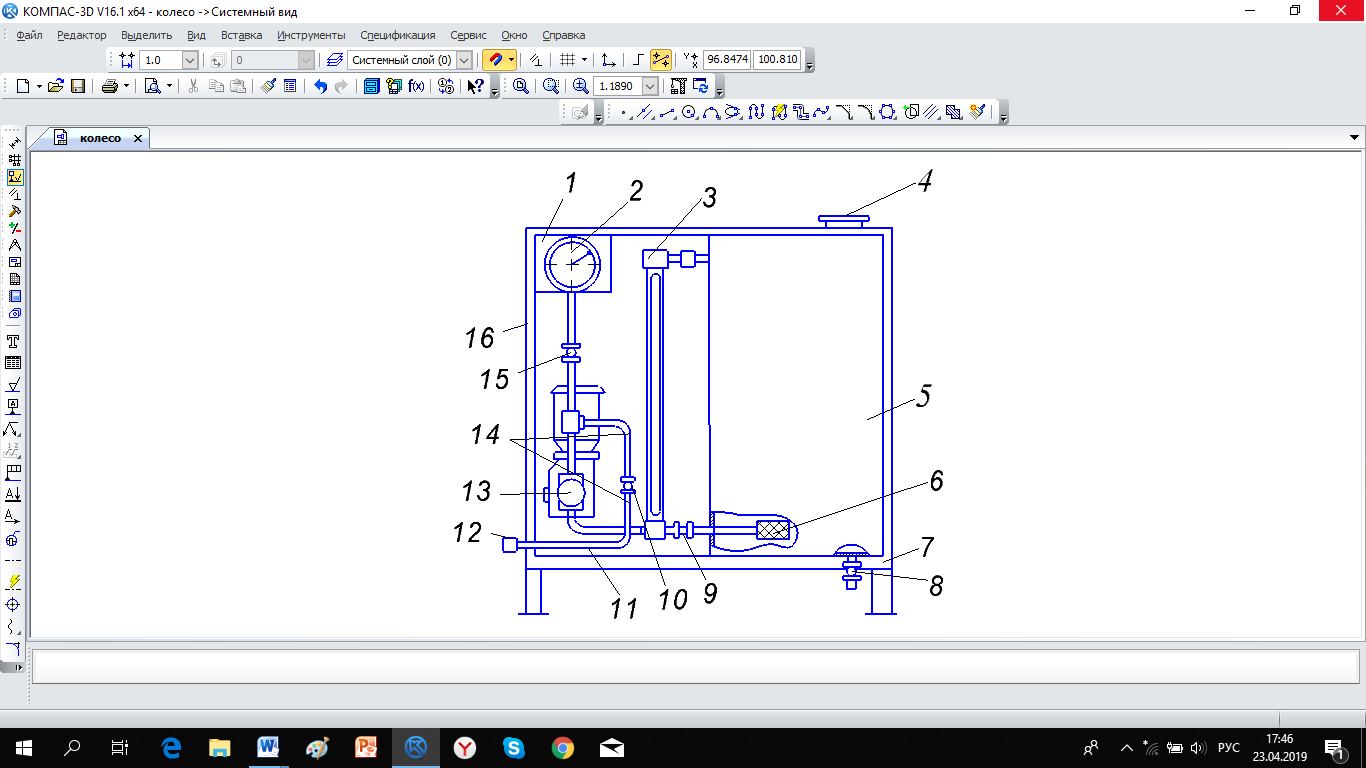

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст:  [10,стр.122] (17) [10,стр.122] (17)где  - фактический дебит нефти (средний за месяц), т/сут; - фактический дебит нефти (средний за месяц), т/сут; - базовый дебит нефти (средний за 6-12 месяцев), т/сут. - базовый дебит нефти (средний за 6-12 месяцев), т/сут.Технологический эффект составил по нефти – 2320 т, по жидкости – 3888 т.  1 – дозировочный блок; 2 – электроконтактный манометр; 3 – указатель уровня; 4 – заливная горловина; 5 – бак Рисунок 1 –Название рисунка Заключение Тема курсового проекта: Совершенствование системы учёта автоматизированных газозамерных установок типа «Спутник» в условиях Гарного месторождения. Курсовой проект содержит четыре раздела: геолого-промысловый, расчетно-технический, сбор и подготовка скважинной продукции и автоматизация технологических процессов в добычи нефти и газа. В геолого-промысловом разделе я рассмотрел общие сведения об Гарном месторождении, его стратиграфию, литологию и тектонику, физико- химические свойства жидкости и газа, а также текущее состояние месторождения. В расчетно-техническом разделе я рассмотрел технология проведения работ в котором говорилось об общем понятия о сборе, транспорте и подготовки нефти и газа, конструктивные особенности АГЗУ, устройство и принцип работы АГЗУ. В технологическом эффективности рассмотрел герметизированность систем сбора. В расчета технологических процессов, я рассмотрел расчет дебита скважины, расчет ПАВ-деэмульгатора на ДНС. В разделе сбора и подготовки скважинной продукции, я рассмотрел классификацию и обозначение нефти по ГОСТ Р 51858- 2002. В разделе автоматизации технологических процессов в добычи нефти и газа, я рассмотрел электроконтактный манометр. 3. Раздел сбора и подготовки скважинной продукции 3.1 Технологии защиты подземных трубопроводов от блуждающих токов Как известно, земля является проводником электрического тока, что позволяет применять это свойство для создания заземляющих устройств. Но в тоже время, когда почва выступает в качестве токопроводящей среды, в ней образуются утечки. Поскольку нельзя спрогнозировать в какое время начнется процесс, и где он будет протекать, то такие проявления получили термин «блуждающие». На территории современных городов и населенных пунктов находится множество электрифицированных объектов, начиная от ЛЭП и заканчивая рельсовым транспортом, включая оборудование тяговых подстанций. Их объединяет один фактор – расположение на земле. Это приводит к довольно специфичному взаимодействию с последней, проявляющемуся в виде появления блуждающих токов. Блуждающие токи вызывают коррозию газопроводов, нефтепроводов, элсктрокабелей, различных подземных металлических сооружений. На анодных участках наблюдается очень интенсивная коррозия. Встречая на своем пути металлические сооружения ( кабели, газовые, водопроводные, тепловые и другие трубопроводы), проходят по ним и возвращаются по земле к источнику постоянного тока. Текущий по металлическому сооружению блуждающий ток, в течение года разлагает в анодных зонах около 36 кг свинца или около 9 кг железа. Блуждающие токи на некоторых сооружениях достигают иногда 40 А. Наиболее сильной коррозии подвергаются голые освинцованные и бронированные кабели. Блуждающие токи , возникающие обычно в связи с утечкой электроэнергии с рельсов электрифицированных железных дорог и трамваев, пр. На металлических подземных трубопроводах в районах блуждающих токов, так же как в определенных условиях и на засоленных грунтах может появиться масса мелких отверстий и в дальнейшем вызвать внезапную аварию промышленного объекта. Блуждающие токи опасны тем, что они стекают, как правило, с небольшой площади поверхности, что приводит к образованию глубоких язв в металле в течение короткого времени. Они являются причиной серьезных коррозионных разрушений подземных коммуникаций и сооружений в промышленной зоне. Блуждающие постоянные токи появляются вследствие утечки в грунт постоянного тока, потребляемого наземным и подземным рельсовым транспортом ( метро, трамвай, электрифицированная железная дорога), электросварочными агрегатами. Участки, где блуждающие токи входят из земли в металлическую конструкцию, становятся катодами, а там, где ток стекает с металла в почву - анодами. Интенсивность коррозионных повреждений находится в прямой зависимости от величины блуждающих токов и подчиняется закону Фарадея. Протекание тока величиной в 1 А в течение года соответствует растворению около 9 кг железа. В некоторых неблагоприятных случаях были зарегистрированы блуждающие токи величиной до 200 - 500 А. Отсюда видно насколько интенсивными могут быть повреждения от блуждающих токов. Если анодная область равномерно распределена по большой поверхности, коррозионные потери могут и не вызывать аварийных разрушений, но в местах нарушения неметаллического защитного покрытия коррозионные разрушения происходят быстро. Блуждающие токи опасны тем, что они стекают, как правило, с небольшой площади поверхности, что приводит к образованию глубоких язв в металле в течение короткого времени. Блуждающие токи могут оказывать воздействие на трубопроводы, расположенные на расстоянии до 500 м от источника блуждающих токов. Защита трубопроводов от блуждающих токов, как и при электрохимической коррозии, также должна производиться комплексно для всех трубопроводов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Возникают в случае отсутствия или повреждения изляции проводников и утечки электрического тока в землю. Чаще всего они возникают в районах пролегания электрифицированных железных дорог, троллейбусных и трамвайных линий, в местах размещения электрических систем и установок. На самом деле, полноценной защиты от этой проблемы нет. Ее просто не может быть с точки зрения физики. Единственный действенный метод — подсунуть всепожирающим блуждающим токам иную жертву, которую не так жалко. Мало того, у этого приспособления и название соответствующее: «жертвенный анод». А методика именуется катодной защитой. Принцип работы в исключении анодных зон на защищаемом объекте. Вместо них используются те самые жертвенные аноды, которые меняют по мере их электрохимического разрушения. А вокруг объекта формируются лишь безопасные для него катодные зоны. Для того, чтобы система функционировала, требуется дополнительная энергия. В критических местах устанавливаются так называемые станции катодной защиты, которые запитаны от линий электропередач. Это связано с некоторыми затратами, которые несравнимы с потерями на ремонт и восстановление испорченных объектов (трубопровода, кабеля и прочего). А если защищаемый объект относится к опасной категории (например, нефтехранилище, в котором в результате электрохимической коррозии может произойти утечка продукта), то стоимость защитных устройств вообще не берется во внимание. Электродренажная защита трубопроводов от блуждающих токов. Метод защиты трубопроводов от разрушения блуждающими токами, предусматривающий их отвод с защищаемого сооружения на сооружение-источник блуждающих токов либо специальное заземление-называется электродренажной защитой. Применяют прямой, поляризованный и усиленный дренажи. Прямой электрический дренаж это дренажное устройство двусторонней проводимости. Схема прямого электрического дренажа включает: реостат 4, рубильник 5, плавкий предохранитель 7 и сигнальное реле 8. Сила тока в цепи «трубопровод рельс» регулируется реостатом. Если величина тока превысит допустимую величину, то плавкий предохранитель сгорит, то плавкий предохранитель сгорит, ток потечет по обмотке реле, при срабатывании которого включается звуковой или световой сигнал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||