5 занятие. Иммунопрофилактика инфекционных болезней, определение. Современное представление об иммунопрофилактике. Место иммунопрофилактики в системе профилактических и противоэпидемических мероприятий

Скачать 2.83 Mb. Скачать 2.83 Mb.

|

|

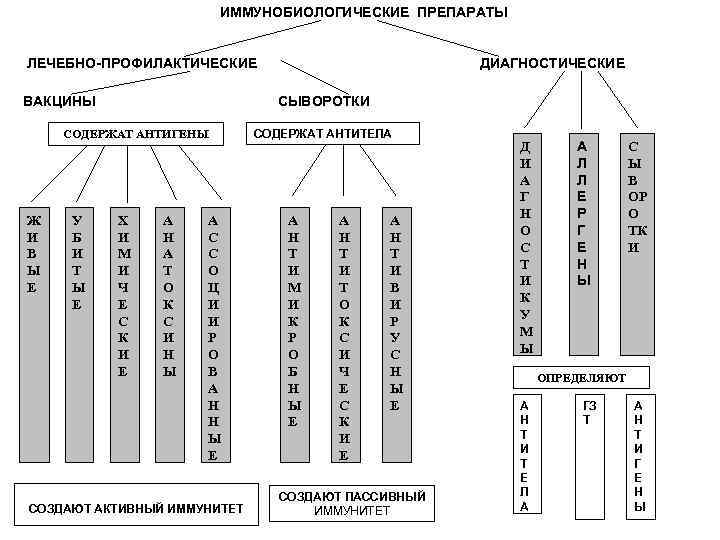

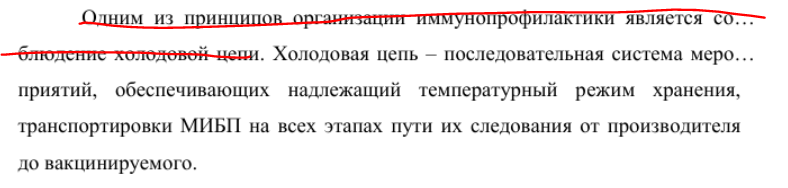

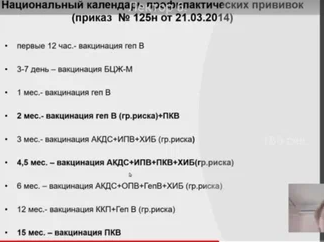

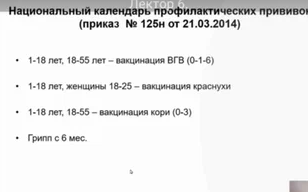

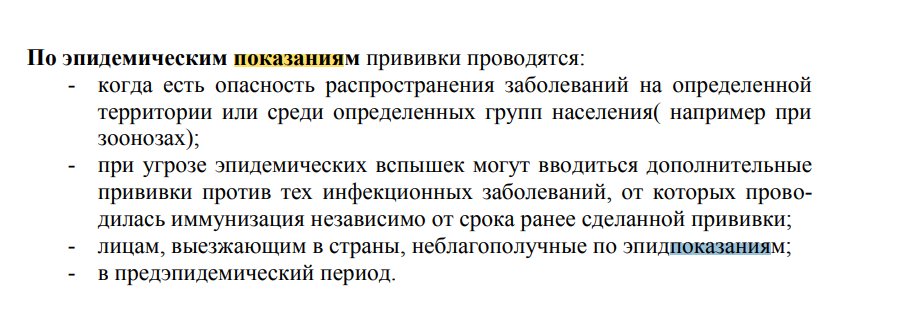

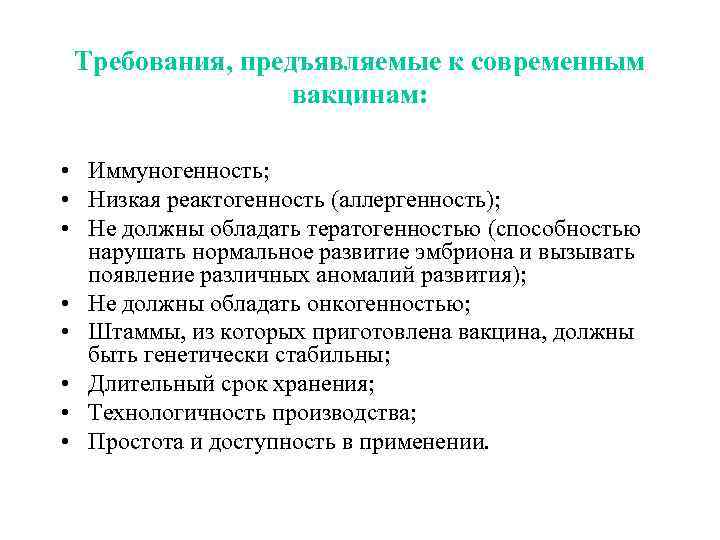

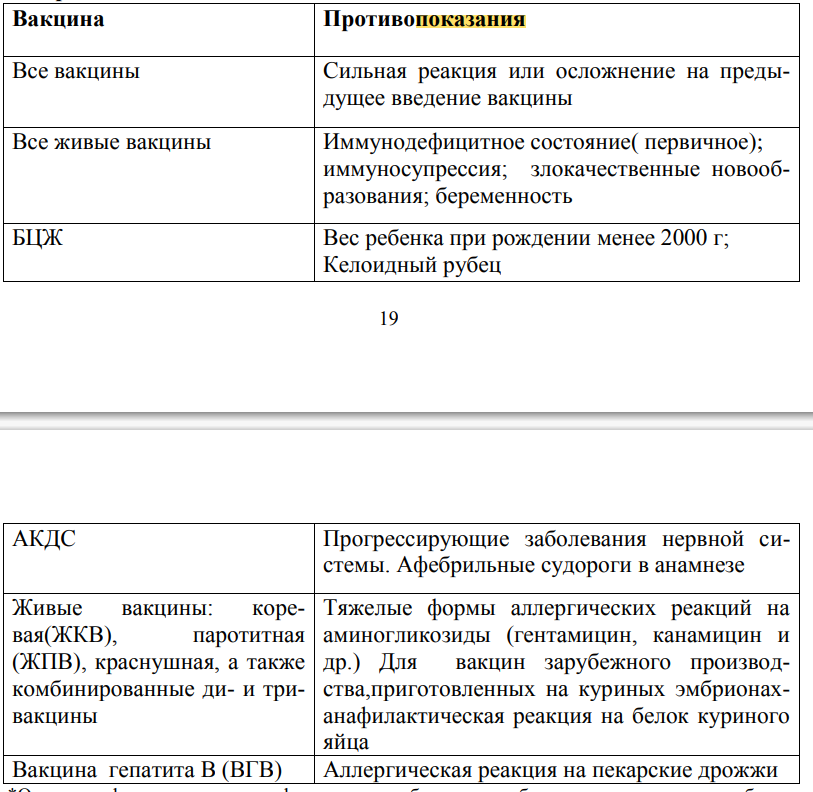

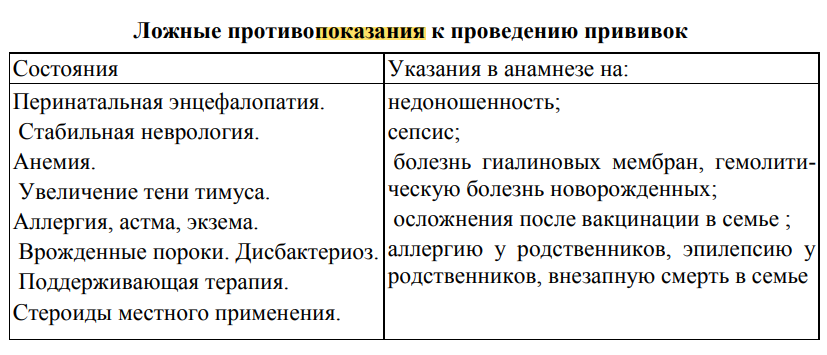

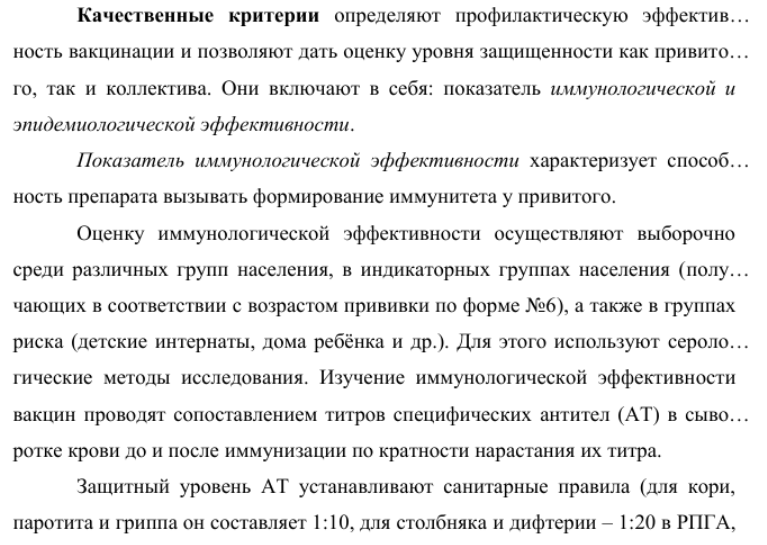

Иммунопрофилактика инфекционных болезней, определение. Современное представление об иммунопрофилактике. Место иммунопрофилактики в системе профилактических и противоэпидемических мероприятий.     Иммунологические лекарственные препараты, определение, классификация. Требования к идеальной вакцине. «иммунологический лекарственный препарат» – лекарственный препарат, предназначенный для формирования активного или пассивного иммунитета, или диагностики наличия иммунитета, или диагностики (выработки) специфического приобретенного изменения иммунологического ответа на аллергизирующие вещества.  Требования к идеальной вакцине 1. Химический состав, структура компонентов должны быть точно установлены 2. Вакцина должна вводиться один раз 3. Должна быть комплексной и создавать иммунитет ко многим инфекциям 4. Вакцина должна обеспечивать пожизненный иммунитет у 100% привитых 5. Должна быть безопасной и не оказывать побочного действия 6. Должна вводиться удобным для персонала и пациентов способом 7. Должна быть стабильной, иметь длительный срок хранения 8. Не должна нуждаться в соблюдении «холодовой цепи» 9. Технология изготовления должна отвечать современным требованиям 10. Стоимость вакцины должна быть доступной Препараты, создающие активный иммунитет. Сравнительная характеристика (способы получения, достоинства и недостатки, примеры). Препараты, создающие пассивную защиту. Сравнительная характеристика (способы получения, достоинства и недостатки, примеры). Препараты, обеспечивающие экстренную профилактику и задерживающие развитие и размножение возбудителя в заражённом организме. Сравнительная характеристика. Организация прививочной работы в поликлинике. Планирование прививочной работы. Организация работы прививочной бригады. https://studfile.net/preview/8650891/page:65/ https://studfile.net/preview/1468762/page:6/ https://lektsii.net/1-23393.html Прививочный кабинет, функции, структура и организация его работы. В прививочном кабинете должны быть: - холодильник, специально предназначенный только для хранения МИБП, термоконтейнер (термосумка), холодовые элементы; - шкаф для инструментов и медикаментов; - биксы со стерильным материалом (ватно-марлевые шарики); - пеленальный столик и медицинская кушетка; - стол для подготовки прививочных препаратов к применению; - шкаф для хранения медицинской документации; - антисептики, этиловый спирт; - ёмкость для обработки поверхностей с дезинфицирующим раствором; - ёмкость для сбора использованного инструментария; - ёмкость для дезинфекции отработанных тампонов, использованных вакцин; - тонометр, термометры, одноразовые шприцы, медицинские перчатки, линейка миллиметровая прозрачная; - набор медикаментов для оказания неотложной помощи: раствор адреналина 0,1% (3 ампулы), мезатона 1% (3 ампулы), или норадреналина 0,2% (3 ампулы); преднизалон, дексаметазон или гидрокартизон (5 ампул); растворы: 2,5% пипольфена (2 ампулы), или 2% супрастина (2 ампулы), 2,4% эуфиллина (2 ампулы), 0,9 % натрия хлорида; сердечные гликозиды (2 ампулы); упаковка дозированного аэрозоля В-антогониста (самбутамола и др.,), памятка по оказанию неотложной помощи; - бактерицидная лампа; - раковина для мытья рук, оборудованная дозаторами для жидкого мыла и антисептика; - инструкция по применению используемых вакцин; - документы, регламентирующие работу по иммунопрофилактике и другая нормативная документация. Прививки против туберкулёза и туберкулинодиагностика проводятся в отдельном специально оборудованном кабинете, а при его отсутствии – в прививочном кабинете на отдельном медицинском столике в специально выделенные дни. Дозировка и методы введения препарата определяются в соответствии с инструкцией по его применению. Если в инструкции к применению препарата не конкретизировано место введения, то внутримышечное введение вакцин проводится в передненаружную область верхней части бедра – латеральную часть четырехглавой мышцы бедра (детям до 18 месяцев) и дельтовидную мышцу (детям старше 18 месяцев и взрослым). Для подкожных введений вакцины необходимо использовать подлопаточную область, наружную поверхность плеча на границе верхней и средней трети или переднелатеральную часть бедра. Внутрикожные введения вакцин следует проводить в область наружной поверхности плеча или внутренней поверхности предплечья. Во избежание падения пациента, в случае возникновения обморочного состояния, прививки необходимо проводить в положении лёжа или сидя. Необходимо строго соблюдать сроки хранения вакцин после вскрытия ампул, забора вакцин из многодозовых флаконов. Живая (оральная) полиомиелитная вакцина из вскрытого флакона (при условии использования капельницы) может храниться не более двух суток при температуре от +2 - +8ºС. При этом флакон должен быть плотно закрыт капельницей. В случае, если вакцина набирается каждый раз новым шприцем через резиновую пробку (при условии соблюдения асептики), то срок использования ограничивается сроком годности вакцины. Открытые флаконы с вакциной против кори, эпидемического паротита, краснухи, БЦЖ (БЦЖ -М) должны быть уничтожены через 6 часов или в конце рабочего дня, если прошло менее 6 часов. На этикетке флакона отмечается дата и время вскрытия флакона. Уборка прививочного кабинета проводится 2 раза в день с использованием моющих средств. Один раз в неделю проводят генеральную уборку кабинета с дезинфицирующими средствами. Кабинет иммунопрофилактики, функции, задачи, структура, организация работы. Задачей кабинета иммунопрофилактики (КИП) является организация и реализация мероприятий по вакцинопрофилактике в лечебно-профилактическом учреждении. КИП работает в тесном взаимодействии со специалистами лечебно-профилактического учреждения, органами управления здравоохранением Врач кабинета иммунопрофилактики обеспечивает клинический, организационно-методический и учебный раздел прививочной работы лечебно-профилактических учреждений. 4.2.1. Клиническая работа: - консультирует пациентов с хроническими заболеваниями и нарушениями календаря профилактических прививок по направлению участковых врачей, врачей дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, врачей других подразделений лечебно-профилактического учреждения, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских сестер; - определяет необходимость и объем лабораторного обследования, консультаций специалистов для уточнения стадии болезни у пациентов с хроническими заболеваниями (компенсация, субкомпенсация); - формирует тактику вакцинации таких пациентов (необходимость индивидуального графика, медикаментозной подготовки, вакцинации на дому и др.); - проводит диспансерный учет пациентов, направленных в кабинет иммунопрофилактики; - вакцинирует детей амбулаторно (в прививочном кабинете ЛПУ); - консультирует детей, находящихся в специализированных детских учреждениях (санаторий, интернат, детский дом, дом ребенка и др.), для плановой иммунизации; - проводит наблюдение за привитыми детьми в поствакцинальный период с целью выявления и учета реакций на прививку и поствакцинальных осложнений (ПВО); - консультирует детей с подозрением на поствакцинальное осложнение: проводит их обследование, лечение, диспансеризацию, дальнейшую вакцинацию, при необходимости - госпитализацию; - организует работу иммунологической комиссии; - в сложных случаях направляет на консультацию в городской (областной, республиканский) центр иммунопрофилактики. 4.2.2. Организационно-методическая работа: - изучает новые нормативные и методические документы и организует работу в соответствии с их требованиями; - анализирует причины непривитости, учитывает число и оценивает обоснованность медицинских отводов по подразделениям, обслуживаемым ЛПУ; - осуществляет контроль, планирование, проведение прививок, выполнение плана, своевременность привитости организованного и неорганизованного населения, обслуживаемого данным ЛПУ, соблюдение показаний и противопоказаний к вакцинации; - формирует отчеты по прививкам в соответствии с формами Госкомстата России (месячная, квартальная, годовая), а также расходованию МИБП; - принимает участие в расследовании поствакцинальных осложнений (ПВО), анализирует причины развития осложнений, готовит акт расследования для направления его в Государственный институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича; - входит в состав врачебно-контрольной комиссии (вместе со специалистами по профилю развившегося поствакцинального осложнения) для медико-социальной экспертизы и решения вопроса о праве граждан на получение государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций; - участвует в оформлении факта отказа от прививок в медицинских документах с отметкой о разъяснении последствий отказа, что подтверждают подписями врача и пациента, родителей (опекуна); - составляет заявки на МИБП (на год, месяц), осуществляет контроль движения, эффективность их использования; - осуществляет контроль за соблюдением "холодовой цепи" на всех этапах, относящихся к ЛПУ; - осуществляет методическое руководство при проведении массовых кампаний иммунизации населения по эпидемическим показаниям; - проводит инструктаж и контроль работы выездных прививочных бригад. 4.2.3.Учебная и информационно-разъяснительная работа: - проводит первичный инструктаж всех медицинских работников; - планирует и ежегодно проводит занятия с врачами и медицинскими сестрами с проверкой знаний; - осуществляет информационно-разъяснительную работу среди населения. 4.3. Медицинская сестра КИП выполняет следующие мероприятия: - ведет предварительную запись на прием к врачу; - оформляет документы при посещении детьми КИП, направления на консультации к специалистам, лабораторные обследования; - вызывает пациентов на иммунологическую комиссию; - ведет учет диспансерной группы наблюдения врача КИП; - регистрирует пациентов, проконсультированных врачом КИП и иммунологической комиссией; - учитывает своевременность выполнения назначений врача (обследование, консультация у специалистов, лечение, вакцинация); - наблюдает за детьми диспансерной группы врача КИП после прививки; - участвует в работе выездных бригад. 4.4. Городской (областной) кабинет иммунопрофилактики. Городской (областной) кабинет иммунопрофилактики создают на базе многопрофильной больницы (городской, областной) для консультативной, организационно-методической помощи всем медицинским работникам, а также обучения по вопросам вакцинопрофилактики. Центр осуществляет свою работу во взаимодействии с научно-исследовательскими институтами Минздравсоцобеспечения России, профильными кафедрами медицинских академий, органами и учреждениями здравоохранения, органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах Российской Федерации, занимающимися проблемами иммунопрофилактики. 4.4.1. Клиническая работа (в амбулаторных и стационарных условиях): консультации по вопросам иммунопрофилактики детей с хроническими заболеваниями и нарушением календаря профилактических прививок; консультации детей в специализированных детских учреждениях; вакцинация медицинскими иммунобиологическими препаратами, разрешенными к применению в Российской Федерации в установленном порядке; консультации, обследования и лечение детей с необычными реакциями и поствакцинальными осложнениями на прививку; обследование детей с отклонениями в состоянии здоровья для определения дальнейшей тактики их иммунизации. 4.4.2. Организационно-методическая работа: совместно со специалистами органов управления здравоохранением и органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участвуют в проверке организации прививочной работы, причин несвоевременной привитости, обоснованности медицинских отводов в отдельных ЛПУ города (области); совместно с профильными научными, учебными, практическими учреждениями здравоохранения изучают новые нормативные и методические документы, врачебные пособия, учебные программы и организуют работу в соответствии с их требованиями; координируют деятельность ЛПУ города (области) по проблеме вакцинопрофилактики. 4.4.3. Учебная и информационно-разъяснительная работа: обучение врачей, фельдшеров, среднего медицинского персонала ЛПУ города (области) на рабочем месте; выступления на обществах врачей разных специальностей города (области) по вопросам вакцинопрофилактики; проведение совместно с органами управления здравоохранением и органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, тематических семинаров по вакцинопрофилактике и профилактике инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики, для медицинских работников разного уровня и специальностей; предоставление клинической базы кафедрам последипломного образования для проведения циклов усовершенствования врачей по вакцинопрофилактике; информационно-разъяснительная работа с населением с привлечением средств массовой информации (печать, радио, телевидение). Кабинет иммунопрофилактики должен занимать не менее 3-х комнат: в одной располагается процедурная, в другой – кабинет врача, в третей – центральная прививочная картотека, где хранятся карты профилактических прививок – учетные формы № 063/у. Возглавляет работу кабинета опытный врач-педиатр, получивший специальную подготовку по инфекционным болезням и иммунопрофилактике (вакцинолог). Сотрудники кабинета вакцинопрофилактики выполняют организационно-методическую работу, осуществляет планирование и проведение профилактических прививок, ведут учётно-отчётную документацию. Холодовая цепь, определение, уровни, элементы.    Побочные проявления после иммунизации. Классификация. Причины побочных проявлений после иммунизации. Несерьезные побочные проявления после иммунизации Определение, классификация. Сроки возникновения. К общим (системным) относят повышение температуры, дискомфорт, мышечную, головную боль, потерю аппетита. При введении живых вакцин отмечаются также симптомы со стороны тропных органов (кашель, насморк после введения коревой вакцины, увеличение слюнных желез после прививки против эпидемического паротита, кратковременная сыпь после введения краснушной или ветряночной вакцины, учащение стула после прививки против ротавирусной инфекции). Сроки их появления при введении неживых вакцин - в первые 1 - 2 дня, при введении живых вакцин - с 5 по 15 дни после прививки.  Виды поствацинальных осложнений: Аллергические реакции на компоненты вакцины: а) местные: кожные сыпи, обычно крапивница (часто после коревой вакцины, АКДС-вакцины, антирабической вакцины); отеки; б) общие:анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного медиаторного типа, развивается в сенсибилизированном организме при повторном парентеральном введении чужеродного белка сразу после введения (через несколько секунд, минут) или в течение нескольких часов. Анафилактический шок характеризуется проявлением резкого возбуждения с последующим угнетением ЦНС, резким падением артериального давления — коллапсом, иногда сопровождается судорогами, бронхоспазмом, аллергической сыпью, кишечными симптомами; может наступить смерть. Осложнения, связанные с повышенной чувствительностью к введенному препарату, представляют наибольшую опасность, поскольку прогнозировать их возможное развитие у конкретного пациента в подавляющем большинстве случаев не представляется возможным. Поэтому медицинский персонал, проводящий вакцинацию, должен иметь набор медикаментов для оказания неотложной помощи. Вовлечение в процесс различных систем и органов: а) поражение ЦНС (неврит, энцефалит, менингоэнцефалит); б) поражение костей (остеомиелит); в) специфические осложнения со стороны органа, который является объектом поражения при естественной инфекции: при гепатитах — печеночные осложнения, при полиомиелите — симптомы повреждения двигательных нейронов. Первое место в структуре поствакцинальных осложнений (до 60 %) занимают осложнения после АКДС-вакцинации. Предполагают, что широкое использование бесклеточного коклюшного компонента приведет к значительному снижению этих осложнений. Ложные поствакцинальные осложнения. Появление клинических симптомов после введения вакцины вовсе не означает, что именно она вызвала эти симптомы. Наиболее частой причиной возникновения ложных поствакцинальных осложнений является провоцирующее действие вакцин. При этом прививки — не причина, а скорее условие, благоприятствующее развитию указанных процессов. К ложным поствакцинальным осложнениям относятся: а) интеркурренная инфекция, возникшая у привитого в раннем поствакцинальном периоде, может утяжелить поствакцинальные реакции или способствовать появлению поствакцинальных осложнений. Поэтому следует помнить о важности предупреждения инфицирования в раннем постпрививочном периоде, когда поствакцинальный иммунитет еще не сформировался; б) обострение хронических заболеваний после вакцинации. Описаны случаи, когда после вакцинации происходило обострение ревматизма, бронхиальной астмы, туберкулеза, хронической дизентерии, гепатита, эпилепсии; в) возникновение аутоиммунных расстройств у привитых связано с феноменом антигенной мимикрии и наличием перекрестных антигенных структур между вакциной и собственными компонентами организма; г) инфекционное заболевание у привитого, от которого в анамнезе он был привит.Иногда люди заболевают инфекциями, от которых были привиты, но, как правило, переносят их легко. Причиной заболеваний в данном случае может являться отсутствие формирования поствакцинального иммунитета или его недостаточная напряженность. Это, в свою очередь, может быть связано с индивидуальными особенностями пациента, неправильным его поведением в поствакцинальном периоде, а также нарушениями правил хранения вакцины (особенно актуально для живых вакцин). Причины поствакцинальных осложнений: Качество вакцинного препарата. Поствакцинальные осложнения могут быть обусловлены: токсическим действием вакцины (инактивированные вакцины); вакцинальным инфекционным процессом (живые вакцины); сенсибилизацией к одной из добавок к вакцинам (тиомерсал, фенолы, альбумин, неомицин); реверсией вирулентных (живые вакцины) или токсигенных (анатоксины) свойств. Проведение профилактических прививок без учета медицинских противопоказаний. Типичные ошибки, которые приводят к пост-вакцинальным осложнениям: проведение прививки на фоне недиагностированного заболевания, несоблюдение интервала между перенесенным заболеванием и прививкой, игнорирование необычных и тяжелых реакций на предыдущие прививки, состояние повышенной аллергической чувствительности, которое не всегда выявляется при обследовании. Неправильное хранение вакцины. Нарушение температурного режима хранения вакцин не только сопровождается снижением их эффективности, но может привести к повышению реактогенности. Так, хранение сорбированных препаратов при высокой температуре и их замораживание приводит к десорбции антигенов. Введение такого препарата, ставшего несорбированным или сорбированным частично, будет сопровождаться быстрым поступлением антигенов в систему циркуляции, что у лиц с высоким уровнем антител может привести к развитию аллергических реакций. Неправильная дозировка и приготовление вакцины: введение препарата в большем объеме; при этом развиваются тяжелые токсико-аллергические реакции, вплоть до летального исхода; плохое перемешивание сорбированного препарата перед введением; использование неправильного растворителя. В качестве растворителей вакцин могут использоваться стерильная вода, физиологический или протеиновый раствор, что указывается в инструкции по применению. Для разведения живых вакцин применяют растворители, которые не содержат консервантов и веществ, которые могут инактивировать живые микроорганизмы. Нарушение правил асептики и контаминация вакцины приводят к развитию нагноительного процесса в месте введения. Для каждой инъекции необходимо использовать только одноразовые шприцы и иглы, чтобы предупредить передачу парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции. Нарушение техники вакцинации. Диаметр и длина иглы зависят от способа введения вакцины. Подкожное введение вакцин, разведенных для накожной аппликации или внутрикожного введения, обычно ведет к развитию абсцесса, при этом часто наблюдается вовлечение в процесс лимфоузлов, в ряде случаев заканчивающееся развитием гнойных лимфаденитов (часто при неправильном введении БЦЖ). Индивидуальная реакция пациента. Серьезные побочные проявления после иммунизации. Определение, классификация. Алгоритм расследования.  Серьезные ПППИ, связанные с проведенной вакцинацией, в настоящее время называются в отечественной терминологии поствакцинальными осложнениями. http://67.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e80e06fd35364abac0836.pdf Национальный календарь профилактических прививок РФ (определение, принцип составления, перечень нозологических форм в отношении которых прививают). Особенности порядка проведения прививок против вирусного гепатита В, кори, гриппа, краснухи, полиомиелита, туберкулеза, пневмококковой инфекции).   Профилактика по эпидемическим показаниям. Экстренная профилактика. https://studfile.net/preview/5586658/page:4/ https://studfile.net/preview/5844892/page:7/  Против туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Ку, лептоспироза, бешенства, клещевого энцефалита, желтой лихорадки, вирусного гепатита А, менингококковой инфекции, ветряной оспы, брюшного тифа, ротавирусной инфекции, пневмококковой инфекции (взрослые из групп риска) • Также, проводится экстренная вакцинопрофилактика контактным лицам, в очагах следующих инфекционных заболеваний: корь, эпидемический паротит, дифтерия, менингококковая инфекция, полиомиелит, столбняк Требования, предъявляемые к вакцинации. Показания и противопоказания к вакцинации.    Показания и противопоказания к иммунизации. Основным показанием для плановой, внеплановой и экстренно проводимой иммунопрофилактики инфекционных заболеваний является необходимость создания невосприимчивости к инфекции путем стимуляции выработки иммунной системой организма специфического иммунитета. Правовые основы организации иммунопрофилактики на территории Российской Федерации. Закон об иммунопрофилактике • Законодательной основой осуществления иммунопрофилактики в нашей стране является Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». • Данный закон устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Указанным законом определен ряд основополагающих моментов: • Государственная политика в области иммунопрофилактики, включая гарантии гражданам (доступность профилактических прививок, бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь, социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, использование для осуществления иммунопрофилактики эффективных медицинских иммунобиологических препаратов); • Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики; • Финансовое обеспечение иммунопрофилактики; • Организационные основы деятельности в области иммунопрофилактики; • Требования к Национальному календарю профилактических прививок; • Требования к проведению профилактических прививок; • Требования к медицинским иммунобиологическим препаратам, их хранению и транспортировке; • Государственный контроль медицинских иммунобиологических препаратов; • Порядок обеспечения медицинскими иммунобиологическими препаратами; • Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений Программы иммунизации (Расширенная программа иммунизации). Федеральная целевая подпрограмма «Вакцинопрофилактика». Программы ликвидации инфекций. Стратегия развития иммунопрофилактики. Качественные показатели эффективности вакцинации (иммунологические).      Количественные показатели эффективности вакцинации. Определение, классификация. Алгоритм расследования.   |