курсовой проект контактной сети. Исходные данные к выполнению курсового проекта Характеристика электрифицируемого участка

Скачать 116.88 Kb. Скачать 116.88 Kb.

|

|

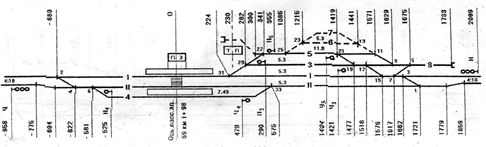

Исходные данные к выполнению курсового проекта Характеристика электрифицируемого участка На станции электрифицируются все пути, кроме подъездного пути к тяговой подстанции. На схеме станции цифрами указаны условные пикеты (расстояние от оси пассажирского здания до пикета в метрах) остряков стрелок, входных светофоров, тупиков и пешеходного мостика. Показаны расстояния между осями путей.   Рисунок 1 – Схема станции Рисунок 1 – Схема станцииТаблица 1- Характеристика цепной подвески

Таблица 2- Метеорологические условия. Трассировка контактной сети на станции

Таблица 3 - Радиусы кривых на перегоне Таблица 3 - Радиусы кривых на перегоне

Методика расчёта нагрузок В курсовом проекте производится расчёт нагрузок для всех метеорологических условий. Отдельно считаются нагрузки для контактного провода и несущего троса. Расчёт нагрузок производится для следующих условий: а) защищённые от ветра места принимается, что подвеска защищена от ветра на станции (строениями) и на перегоне в выемке. Кроме того, следует учитывать, что на станции применяются различные подвески на главных и боковых путях. На главных путях (см. задание) такая же, как и на перегоне, а на боковых тип подвески ПБСМ – 70 + МФ – 85 (трасса А). б) места с нормальным ветровым воздействием (трасса А, Б). в) незащищенные от ветра места – имеются в виду места, где возможно возникновение автоколебаний, насыпь высотой более 5 метров (параметры задаются преподавателем). Расчёт нагрузок в различных режимах можно вести в следующем порядке. 1.1 Вес контактного провода gk и вес несущего троса gт определяется в зависимости от марки провода. 1.2 В режиме минимальной температуры несущий трос воспринимает нагрузку только вертикальную – от собственного веса контактной подвески; ветра и гололёда нет, tх = tmin Вертикальная нагрузка от собственного веса 1 – го погон, м проводов в даН/м определяется по формуле:

где n – число контактных проводов, где n – число контактных проводов,gс – нагрузка от собственного веса струн и зажимов, равномерно распределённая по длине пролёта, принимается равной 0,05 даН/м для каждого провода.

1.3 В режиме максимального ветра на несущий трос и контактный провод действуют как вертикальная (на несущий трос), так и горизонтальные нагрузки от давления ветра (на несущий трос и контактный провод), гололёд отсутствует; tх = tv max = – 5 °С. Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос в даН/м определяется по формуле:

где Cx – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления несущего троса ветра; VH – нормативная скорость ветра наибольшей интенсивности, м/с, с повторяемостью 1 раз в 10 лет; d – диаметр несущего троса, мм; KV – коэффициент, учитывающий порывистость ветра.

Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод в даН/м определяется по формуле:

где Cx – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления контактного провода ветру; Н – высота контактного провода.

Результирующая (суммарная) нагрузка на несущ  ий трос в даН/м определяется по формуле: ий трос в даН/м определяется по формуле:

При определении результирующей нагрузки на несущий трос ветровая нагрузка на контактные провода не учитывается, т.к. она в основном воспринимается фиксаторами. 1.4 В режиме гололёда с ветром на несущий трос действуют вертикальные нагрузки от собственного веса проводов контактной подвески, от веса гололёда на проводах и струнах и горизонтальная нагрузка от давления ветра на несущий трос, покрытый гололёдом, при скорости ветра Vг: tх = tг = – 5 °С. Вертикальная нагрузка от веса гололёда на несущем тросе в даН/м определяется по формуле:

где nг – коэффициент перегрузки можно принять: nг = 0,75 – для защищённых участков контактной сети (выемка); nг = 1 – для нормальных условий контактной сети (станция, кривая); nг = 1,25 – для незащищённых участков контактной сети (насыпь); b – толщина стенки гололёда на несущем тросе, мм d – диаметр несущего троса, мм; π – 3,14.  для защищенных участков контактной сети: для защищенных участков контактной сети:

для нормальных участков контактной сети:

для незащищенных участков контактной сети:

Толщина стенки гололёда bT на несущем тросе определяется путём умножения нормативной для данного района толщины bн на поправочные коэффициенты: КГ′ – учитывающий диаметр несущего троса и КГ′′ – коэффициент учитывающий высоту расположения контактной подвески над уровнем земли:

где bн – нормативная толщина стенки гололёда, мм. Нормативную толщину стенки гололёда принимают в зависимости от гололёдного района России по таблице Таблица 4 - Нормативная толщина стенки гололёда

Вертикальная нагрузка от веса гололёда на контактном проводе в даН/м определяется по формуле:

где bк – толщина стенки гололёда на контактном проводе, мм. На контактных проводах толщину стенки гололёда принимают равной 50% от толщины стенки гололёда на несущем тросе: bк = 0,5bT ; dк – средний диаметр контактного провода, мм, для защищенных участков контактной сети:

для нормальных условий:

для незащищенных участков контактной сети:

где Н и А – соответственно высота и ширина сечения контактного провода, мм.

Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески в даН/м определяется по формуле:

где gСГ – равномерно распределенная по длине пролета вертикальная нагрузка от веса гололеда на струнах и зажимах при одном контактном проводе, даН/м, которая в зависимости от толщины стенки гололёда bн составляет Таблица 5

для защищенных участков контактной сети:

для нормальных условий контактной сети:

для незащищенных участков контактной сети:

Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололёдом в даН/м определяется по формуле:

скорость ветра при гололёде VГН, м/с, принимается по таблице: скорость ветра при гололёде VГН, м/с, принимается по таблице:Таблица 6- Нормативная скорость при гололеде

Результирующая (суммарная) нагрузка на несущий трос в даН/м определяется по формуле:

для защищенных участков контактной сети:

для нормальных условий контактной сети:

для незащищенных условий контактной сети:

Определение максимально допустимых длин пролетов Длина пролёта контактной подвески определяется исходя из максимально возможного ветрового отклонения контактного провода от оси пути. Это отклонение не должно быть более 500 мм для прямых и 450 мм для кривых участков пути. По условиям токосъёма длина пролёта не должна быть больше 70 м. Расчет длин пролетов ведется отдельно для главных и боковых путей станции и для всех участков перегона:  а) участки с минимальным ветровым воздействием (выемка); а) участки с минимальным ветровым воздействием (выемка);б) участки с нормальным ветровым воздействием (прямая и две кривых); в) участки с повышенным ветровым воздействием (насыпь высотой более 5 м). В работе используются приближенные формулы метода динамического расчёта допустимых длин пролётов: на прямых:

где К – номинальное натяжение контактных проводов, даН. Значение натяжения контактных проводов принимают в зависимости от марки проводов. bK доп – наибольшее допустимое горизонтальное отклонение контактных проводов от оси токоприёмника в пролёте; bK доп = 0,5 м – на прямых; bK доп = 0,45 м – на кривых; зигзаг контактного провода, а = 0,3 м – на прямых; а = 0,4 м – на кривых; PK – ветровая нагрузка на контактный провод, даН/м; YK, YТ – упругий прогиб опоры при соответствующей скорости ветра Vmax: Таблица 7

R – радиус кривой, м.

На кривых:

Далее определяем среднюю длину струны по формуле:

где h – конструктивная высота подвески ; go – нагрузка на несущий трос от веса всех проводов цепной подвески; To – натяжение несущего троса при беспровесном положении контактного провода. Значение ориентировочно можно принимать равным 0,75Тmax – для медного несущего троса и 0,8 Тmax – для биметаллического и стального. Натяжение несущего троса Тmax ,даН, – можно принять по таблице 8 Таблица 8

на прямых:

на кривых: на кривых:

Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при ветровом их отклонении, даН/м, определяется по формуле:

где Т – натяжение несущего троса контактной подвески в расчетном режиме, даН/м; РТ – ветровая нагрузка на несущий трос, даН/м; gT – результирующая нагрузка на несущий трос, даН/м; hИ – длина подвесной гирлянды изоляторов, м, длину гирлянды изоляторов можно принять: 0,16 м (длина серьги и седла) при изолированных консолях; 0,56 м при двух подвесных изоляторах в гирлянде, 0,73 м при трёх, 0,90 м при четырёх изоляторах; Lmax – длина пролета, м. на прямых:

на кривых:

Окончательно определяем длину пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки по формулам: На прямой:

На кривых:

При выполнении курсового проекта следует помнить, что длина пролёта Lmax и, Lmax не должны отличаться более чем на 5%, поэтому приходится выполнять уточняющий расчёт, определив снова PЭ и Smin Если длины пролёта Lmax и, Lmax получились более 70 метров, дальнейшее уточнение расчёта не имеет смысла. Составление схемы питания и секционирования контактной сети Контактная сеть электрифицируемого участка для обеспечения надёжной работы и удобства её обслуживания делится на отдельные секции, электрически независимые друг от друга. Секционирование осуществляется изолирующими сопряжениями анкерных участков, секционными изоляторами, секционными разъединителями и врезными секционирующими изоляторами.  Продольное секционирование предусматривает отделение контактной сети станций от контактной сети перегонов по каждому главному пути, разделение контактной сети у постов секционирования и выделение крупных искусственных сооружений (мосты, тоннели) в отдельные секции. Продольное секционирование предусматривает отделение контактной сети станций от контактной сети перегонов по каждому главному пути, разделение контактной сети у постов секционирования и выделение крупных искусственных сооружений (мосты, тоннели) в отдельные секции.Продольное секционирование осуществляется трёхпролётными изолирующими сопряжениями, которые располагаются между входным сигналом или знаком "Граница станции" и крайним стрелочным переводом. На изолирующих сопряжениях устанавливаются шунтирующие их продольные секционные разъединители, обозначающиеся заглавными буквами русского алфавита: А, Б, В. Секции контактной сети переменного тока, питающиеся от разных фаз, разделяют изолирующими сопряжениями с нейтральной вставкой, исключающей одновременное перекрытие токоприемником этих сопряжении. Нейтральные вставки представляют собой два последовательно расположенных изолирующих сопряжения и располагаются за входным сигналом на расстоянии, позволяющем электроподвижному составу проследовать её по инерции, не препятствуя остановке поезда перед закрытым входным сигналом. Поперечное секционирование между путями осуществляется секционными изоляторами, поперечными разъединителями и врезными изоляторами в фиксирующих тросах поперечных и в нерабочих ветвях контактных подвесок. При поперечном секционировании учитывается следующее: 1 Контактная сеть главных путей перегона и станции выделяется в отдельные секции. 2 К контактной подвеске главных путей допускается присоединять две – три подвески боковых путей. Остальные, как правило, выделяют в отдельную секцию.  3 Вне зависимости от числа электрифицированных путей в отдельные секции выделяют пути для производства погрузочно – разгрузочных работ, осмотра крышевого оборудования, отстоя и экипировки электроподвижного состава, снабжения водой пассажирских вагонов и наливки цистерн, путей электродепо. 3 Вне зависимости от числа электрифицированных путей в отдельные секции выделяют пути для производства погрузочно – разгрузочных работ, осмотра крышевого оборудования, отстоя и экипировки электроподвижного состава, снабжения водой пассажирских вагонов и наливки цистерн, путей электродепо.Чтобы выполнить это условие, нужно предусмотреть установку секционных изоляторов в контактные подвески станционных путей. Тип секционного изолятора выбирают в зависимости от максимальной скорости движения поездов и номинального напряжения в контактной сети. Поперечные разъединители, соединяющие контактные подвески разных секций станций, обозначаются буквой "П", Они могут иметь как ручные, так и двигательные приводы. Присоединение контактных подвесок путей, где производятся работы вблизи контактной сети, выполняют секционными разъединителями с заземляющими ножами; обозначают их буквой "З". При выборе типа приводов разъединителей контактной сети учитывают назначение путей частоту переключений разъединителей, особенности секционирования данного участка контактной сети и т.п. Современные требования предусматривают применение дистанционного и телеуправления секционными разъединителями, поэтому линейные, продольные и поперечные разъединители следует проектировать с двигательными приводами. Питание контактной сети от тяговых подстанций осуществляется питающими линиями (фидерами), обычно воздушными. На двухпутных участках переменного тока питающие линии, отходящие от тяговой подстанции к контактной сети перегонов, проектируют отдельно на каждый путь. Фидерная линия, питающая станционные пути, выделяется отдельно. В питающих линиях контактной сети переменного тока линейные разъединители устанавливают в местах присоединения их к контактной сети.  В контактной сети постоянного тока линейные разъединители устанавливают в начале и конце питающих линий. Если длина фидера меньше 150 метров, линейные разъединители можно не проектировать. В контактной сети постоянного тока линейные разъединители устанавливают в начале и конце питающих линий. Если длина фидера меньше 150 метров, линейные разъединители можно не проектировать.Разъединители питающих линий обозначаются "Ф" с цифровыми индексами, соответствующими номерам путей. На схему питания и секционные участки наносятся тяговые подстанции: питающие и отсасывающие линии, секционные разъединители в нормальном положении с присвоенными им литерами или номерами, секционные изоляторы с присвоенными им номерами, изолирующие сопряжения анкерных участков и их названия, номера воздушных стрелок, которые должны соответствовать номерам стрелочных переводов, пересечение контактной сети воздушными линиями электропередач, искусственные сооружения, перерывающие контактную сеть (мосты, путепроводы и др.), станции с указанием километража и остановочные пункты, границы дистанции контактной сети и участка электроснабжения. Трассировка контактной сети на станции Планы контактной сети станции составляют в увязке с существующими планами путевого развития станции, учитывая её развитие на перспективу, и расположение всех сооружений: пассажирское здание, переходные мостики, путепроводы и т.д. Планы контактной сети станции вычерчивают в масштабе 1:1000, как правило, на миллиметровой бумаге. Ширина листа равна 297 мм, длина листа должна быть кратной 210 мм, и определяется согласно заданной длине станции. Например: на схеме указаны расстояния от оси пассажирского здания до крайних точек схемы (светофоров или тупика), не учитывая знак, нужно сложить эти отметки и прибавить 600 – 800 мм для размещения на чертеже спецификаций и нейтральных вставок на переменном токе.  Положение опор контактной сети на плане определяется расстоянием от оси ближайшего пути (габаритом) и расстоянием от оси пассажирского здания, измеренным по оси главного пути. Положение опор контактной сети на плане определяется расстоянием от оси ближайшего пути (габаритом) и расстоянием от оси пассажирского здания, измеренным по оси главного пути.Планы контактной сети станции составляют в следующем порядке: намечают места фиксации контактных проводов в горловинах станций; выбирают наилучший вариант расстановки несущих и фиксирующих опор, опор изолирующих сопряжении, опор средней части станции, у пассажирского здания и искусственных сооружений; выполняют трассировку (разводку) анкерных участков; намечают места для анкерных опор; производят трассировку питающих и отсасывающих линий, ВЛ и других проводов, увязывая их между собой; подбирают типы опор, фундаментов, консолей и пр. Трассировка контактной сети перегона Планы контактной сети перегона вычерчивают в масштабе 1:2000 на миллиметровой бумаге (ширина листа 297 мм). Необходимую длину листа определяют исходя из заданной длины перегона с учетом масштаба и необходимого запаса (800 мм) в правой части чертежа на размещение общих данных и основной надписи и принимают кратной стандартному размеру 210 мм. План контактной сети перегона вычерчивают в следующей последовательности: – предварительная разбивка перегона на анкерные участки. Расстановку опор на перегоне начинают с переноса на план перегона опор изолирующего сопряжения или нейтральной вставки станции. Расположение этих опор на плане перегона должно быть увязано с их расположением на плане станции. Увязку осуществляют по входному сигналу, который обозначен и на плане станции;  – следующий этап – наметка анкерных участков контактной сети, примерное расположение мест их сопряжении. В середине анкерных участков намечают места средних анкеровок, где впоследствии необходимо сокращать длины пролётов; – следующий этап – наметка анкерных участков контактной сети, примерное расположение мест их сопряжении. В середине анкерных участков намечают места средних анкеровок, где впоследствии необходимо сокращать длины пролётов;– намечая анкерные участки подвески, необходимо исходить из следующих соображений: – количество анкерных участков на перегоне должно быть минимальным; – максимальная длина анкерного участка контактного провода на прямой принимается не более 1600 м; – на участках с кривыми длину анкерного участка уменьшают в зависимости от радиуса и расположения кривых; – сопряжения анкерных участков рекомендуется выполнять на прямых. В конце перегона должно находиться трёхпролётное изолирующее сопряжение, разделяющее перегон и следующую станцию; – далее расстановка опор на перегоне. Расстановка опор производится пролётами, по возможности равными допустимым для соответствующего участка местности, полученным в результате расчётов длин пролётов. При разбивке опор разница в длине двух смежных пролётов полукомпенсированной подвески не должна превышать 25% длины большего пролёта. Пролёты со средними анкеровками должны быть сокращены: при полукомпенсированной – один пролёт на 10%, а при компенсированной – два пролёта на 5% максимальной расчётной длины для соответствующего участка местности. Длину пролётов на мосту принимают не более 40 – 45 м, считая, что конструкция моста симметричная; – обработка плана перегона. Выполнив расстановку опор и зигзагов контактного провода, производят окончательную разбивку контактной сети перегона на анкерные участки и вычерчивают их сопряжения; – составляют спецификации анкерных участков, опор и т.д. по аналогии с планом.  Заключение ЗаключениеВ данном курсовом проекте на тему «Проектирование участка контактной сети на переменном токе»мы выполнили расчет нагрузок,так же определили максимально допустимую длину пролета ,составили схему питания и секционирования контактной сети,трассировку контактной сети на станции и перегоне. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

= 0,88 даН/м

= 0,88 даН/м

= 1,98 даН/м

= 1,98 даН/м = 1,94 даН/м

= 1,94 даН/м *

*

*

* = 0,56 даН/м

= 0,56 даН/м

= 2,17 даН/м

= 2,17 даН/м = 2,26 даН/м

= 2,26 даН/м = 2,36 даН/м

= 2,36 даН/м

= 41 м

= 41 м

= 30 м

= 30 м = 40 м

= 40 м

= 1,96 м

= 1,96 м = 1,8 м

= 1,8 м = 1,7 м

= 1,7 м

= -0,06 даН/м

= -0,06 даН/м = -0,07 даН/м

= -0,07 даН/м = -0,06 даН/м

= -0,06 даН/м

= 45 м

= 45 м

= 54 м

= 54 м = 53 м

= 53 м