Курсовой ДКВР 10-23-370. КУРСОВАЯ РАБОТА Бахыт. Исходные данные Котел дквр1023371

Скачать 149.04 Kb. Скачать 149.04 Kb.

|

Исходные данные: Котел – ДКВР-10-23-371 Нагрузка 70% Топливо (газ), Средняя Азия-Центр, состав:

1 Объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания 1.1 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания Теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива (коэффициент избытка воздуха α = 1) определяется по формуле :  Теоретические объемы продуктов сгорания, полученные при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха (α = 1) определяется по следующим формулам: теоретический объем азота:  объем трехатомных газов:  теоретический объем водяных паров:  где dГ.TЛ–влагосодержание газообразного топлива, отнесённое к 1 м3 сухого воздуха, г/м3, принимаем равным 10 г на 1 кг сухого воздуха. Сравниваем полученные объёмы газов с оными в таблице Б. Максимальная погрешность составляет 2,8% для теоретического объёма водяных паров VН2О. Расчёт объёмом продуктов сгорания производится с помощью таблицы 1.1. Значение величины присосов воздуха в газоходах котла ДКВр 20-23 [1, табл. 1.4]:   ; ; При сжигании газообразного топлива:     Таблица 1 Расчёт объёмов газов и объёмных долей трёхатомных газов

1.2 Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания Энтальпии дымовых газов на 1 м3топлива подсчитываются по формуле  , кДж/м3, , кДж/м3,где Hг0 - энтальпия газов при коэффициенте избытка воздуха =1 и температуре газов , 0С, кДж/м3; Hв0- энтальпия теоретически необходимого воздуха при нормальных условиях, кДж/м3. Таблица 6 Энтальпия продуктов сгорания (Н-θтаблица)

2 Тепловой баланс котла На основании теплового баланса вычисляем КПД котла и необходимый расход топлива. Рассчитываем тепловой баланс котла. Располагаемое тепло QРР на 1 м3 газообразного топлива, кДж/м3, для котла ДКВр 20-23-370ГМ, как котла со сравнительно низким давлением, определяется по формуле:  Потери тепла с уходящими газамиq2, %, определяется по формуле:  где  - энтальпия уходящих газов, кДж/м3, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха - энтальпия уходящих газов, кДж/м3, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха  (см. таблицу 1.1) и температуре (см. таблицу 1.1) и температуре  = 146⁰С [1, табл. 2.1], определяется по Н- = 146⁰С [1, табл. 2.1], определяется по Н- диаграмме: диаграмме: кДж/м3; кДж/м3;  - энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха, кДж/м3, определяется по формуле: - энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха, кДж/м3, определяется по формуле: , ,где  - теплоемкость воздуха, равная 1,3408 - теплоемкость воздуха, равная 1,3408  ; ; - температура воздуха, принимаем равной 30 - температура воздуха, принимаем равной 30 ; ;VO- теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания 1 м3 топлива при  (см. п. 1.1), VO =9,56 м3/м3. (см. п. 1.1), VO =9,56 м3/м3. ; ; –потери от механической неполноты сгорания, %, равны нулю для газообразного топлива. –потери от механической неполноты сгорания, %, равны нулю для газообразного топлива.Итого считаем:  . .Для газообразного топлива потери теплоты от химической неполноты сгорания принимаем q3, %, принимаем равными 0,5%. Потери теплоты от наружного охлаждения q5, %, для номинальной нагрузке котла принимаем равными 1,7% [1, табл. 2.2]. Потери теплоты с физическим теплом горячего шлака q6шл, %, для газообразного топлива равны нулю. Коэффициент полезного действия котла (брутто)  определяется по формуле: определяется по формуле: Коэффициент сохранения тепла φнаходится по формуле:  . .Полезно отданное в котле тепло Qк.а., кВт, для котла, производящего насыщенный пар [2], определяется по формуле:  где  - количество выработанного насыщенного пара, 2,78 кг/с, отданного помимо пароперегревателя с энтальпией - количество выработанного насыщенного пара, 2,78 кг/с, отданного помимо пароперегревателя с энтальпией  ; ; - энтальпия насыщенного пара, - энтальпия насыщенного пара,  , определяемая по давлению в барабане котла: , определяемая по давлению в барабане котла:hнп = рнп*tнп = 4,19*666,4 = 279,2 кДж/кг;  - энтальпия питательной воды, определяемая по формуле: - энтальпия питательной воды, определяемая по формуле:hпв = рпв*tпв = 4,19*100 = 419,0 кДж/кг;  - расход воды на продувку котла, кг/с: - расход воды на продувку котла, кг/с: , , П-процент продувки, зависит от качества воды, принимаем равным 3%; D-производительность котла, 10 т/ч = 2,78 кг/с; П-процент продувки, зависит от качества воды, принимаем равным 3%; D-производительность котла, 10 т/ч = 2,78 кг/с;  - энтальпия воды при кипении, определяется по формуле: - энтальпия воды при кипении, определяется по формуле:hкип = ркип*tкип = 4,19*194,7 = 815,8 кДж/кг. Итого считаем:  Расход топлива Саратов-Горький B, м3/с, подаваемого в топку:  3 Тепловой расчёт топки Производим поверочный тепловой расчет топки, заключающийся в определении температуры газов на выходе из топки для существующей конструкции топки котла. Температура газов на выходе из топки определяется по формуле  По пунктам разобьём определение составляющих поверки. Определение адиабатической температуры горения Предварительно определяется полезное тепловыделение в топке для котлов низкого давленияQТ, кДж/кг:  , ,где  - теплота, вносимая в топку воздухом, - теплота, вносимая в топку воздухом,  , рассчитывается по формуле: , рассчитывается по формуле: кДж/кг; кДж/кг; По вычисленному значению  , по построенной H-θдиаграммеполинииαТ графически определяем , по построенной H-θдиаграммеполинииαТ графически определяем . . Итого адиабатическая температура горения определится по формуле;  . .Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания 1кг топлива  производится по формуле: производится по формуле: , ,где  - принятая температура газов на выходе из топки, - принятая температура газов на выходе из топки,  , с учетом условий возможного шлакования последующих поверхностей нагрева при сжигании твердых топлив, , с учетом условий возможного шлакования последующих поверхностей нагрева при сжигании твердых топлив,  ; ; - энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, соответствующая - энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, соответствующая  , определяется из H-θдиаграммы по линии αТ, равна 18890 кДж/м3. , определяется из H-θдиаграммы по линии αТ, равна 18890 кДж/м3.Итого считаем:  Определение параметра М Параметр М определяется в зависимости от относительного положения максимума температуры пламени по высоте топки  . Для случая сжигания газа параметр М определяется по формуле: . Для случая сжигания газа параметр М определяется по формуле: , ,Где  - отношение высоты расположения осей горелок - отношение высоты расположения осей горелок = 1,39 м (от пола топки) к общей высоте = 1,39 м (от пола топки) к общей высоте  = 2,027 м (от пола топки до середины выходного окна из топки): = 2,027 м (от пола топки до середины выходного окна из топки): . .Итого считаем:  . .Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов Ψср происходит по формуле:  ; ;где ψi = Xi*ξi, где Xi- угловой коэффициент по рисунку 3.1 при S/d=1;Xi=1; ξi- коэффициент, учитывающий снижение тепловосприятия вследствие загрязнения или закрытия изоляцией поверхности [1, табл. 3.1], для газа ξi=0,65; ψi=1·0,55=0, 55; Fст–ограждающая поверхность стен топочной камеры, Fст = 43,15 м2; Fстi = 40 м2. Итого считаем:  . .Определение степени черноты топки αт Степень черноты экранированных камерных топок αт определяется по формуле:  . .При сжигании газообразного топлива эффективная степень черноты определяется по выражению:  , ,где  и и  - степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки, соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами; величины - степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки, соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами; величины  и и  определяются по формулам: определяются по формулам: ; ; , ,где S–эффективная толщина излучающего слоя в топке, м, вычисляется по формуле:   - коэффициент ослабления лучей сажистыми частицам, - коэффициент ослабления лучей сажистыми частицам, определяется по формуле: определяется по формуле: где СР/РР- соотношение содержаний углерода и водорода в рабочей массе топлива: СР/РР = 0,12∑  CmHn = 0,12*(1/4*91,9 + 2/6*2,1 + 3/8*1,3 + 4/10*01,4 + 5/12*0,1) = 0,12*(24,36) = 2,924; CmHn = 0,12*(1/4*91,9 + 2/6*2,1 + 3/8*1,3 + 4/10*01,4 + 5/12*0,1) = 0,12*(24,36) = 2,924;TT’’–температура газов на выходе из топки, TT’’ = 149⁰С = 419 К; kc = 0,03*(2-1,1)*(1,6*419/1000 – 0,5)*СР/НР = 0,013451 1/(мМПа); kгrп–коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами, 1/(мМПа), определяется по формуле:  где Рп = P*rп = 0,1*rп, МПа; kг∙rп = (7,8+16*0,20/(3,16*(0,1*0,29*1,51)1/2) – 0,1) * (1–0,37*419/1000)*0,29 = 4,6438 1/(мМПа); αсв = 1- е-(4,6438+0,013451)*0,1*1,51 = 0,5050; αг = 1- е-4,64380,1*1,51 = 0,5040; m–коэффициент усреднения, зависящий от теплонапряжения топочного объема q, определяющегося по формуле: q = B*QPH/Vт = 0,209*36160/10,85 = 417 кВт/м3; m находится через интерполяцию с использованием известных значений: q = 407 кВт/м3→m = 0,1; q = 1000 кВт/м3→m = 0,6; m = 0,1072; αф = m*αсв + (1-m)αг = 0,1*0,5050 + (1-0,1072)*0,5040 = 0,5041. В итоге считаем: αТ = 0,5041/(0,5041 + (1 – 0,5041)*0,6026) = 0,6278. Итоговое определение температуры газов на выходе из топки   . .Рассчитываем погрешность: (1043,56-1050)/1050 °С *100% = 0,6%. Максимально допустимая погрешность составляет +/-5%. Укладываемся. 4 Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла Основными уравнениями при расчете конвективного теплообмена являются: - уравнение теплопередачи:  ; ;- уравнение теплового баланса:  . .Расчет считается завершенным при выполнении равенства:   , ,где  - расчетная поверхность нагрева газохода, м2. - расчетная поверхность нагрева газохода, м2.Расчёт производится с помощью программы для работы с электронными таблицами MicrosoftEcxel, сводится в таблицу 2 Таблица 2 Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла

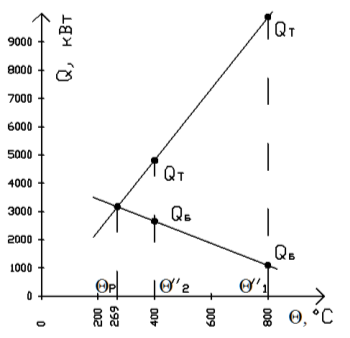

Для быстрейшей стабилизации равенств, для первого конвективного пучка задаёмся двумя произвольными значения температур газов на выходе из него. Это 800оС и 400оС. Для второго аналогично 200оС и 150оС. Из таблицы 4.1. видно, что равенство ни при одной из них не стабилизировалось, посему определяем температуру на выходе графоаналитически с помощью чертежа 1 и 2 Чертёж 1. Графоаналитическое определение искомой температуры для первого конвективного пучка.  Чертёж 2. Графоаналитическое определение искомой температуры для второго конвективного пучка.  Итого, температура на выходе из первого конвективного пучка – 269оС, из второго – 180оС. 5 Расчёт водяного экономайзера Назначение экономайзера кроется в самом его названии. Водяной экономайзер устанавливается на выходе из газоходов для забора энергии уходящих газов и пуска её во вторичный оборот. Это повышает эффективность котельной установки, а значит и её КПД. В данном курсовом проекте используется чугунный водяной экономайзер системы ВТИ, он собирается из чугунных оребрённых труб различных длин, соединённых специальными фасонными частями –калачами. Расчёт экономайзера производим с помощью MicrosoftExcel, результаты сводим в таблицу 3. По известным энтальпиям газов на входе H'вэ,кДж/м3, и выходе Hух,кДж/м3, определяем тепловосприятие экономайзера по уравнению теплового баланса. По формулам определяем температуру нагреваемой воды на выходе из экономайзера t''э, оС, среднюю разность температур Δtср, оС. Затем подставляем формулу скорости газов в экономайзере Wcp, м/с, такую площадь живого сечения FЭ, чтобы скосроть была в пределах 6-9 м/с. По формуле из площади живого сечения с помощью данных таблицы 7.2 определяем число труб в горизонтальном ряду m, шт. Далее для определения расчётной поверхности нагрева экономайзера FВЭ, м2, с помощью схемы 7.1 выясняется коэффициент теплопередачи для чугунных экономайзеров kэ,Вт/(м2⁰С). Высчитывается расчётная поверхность нагрева экономайзера. Таблица 3 Расчёт водяного экономайзера

Таблица 4 Основные данные некоторых ребристых труб экономайзера ВТИ

Список использованных источников Орехов, А.Н. Расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной: метод.указания к выполнению курсовой работы. –Архангельск: АГТУ, 2005. – 40 с. Каталог двигателей серии АИР http:www.evromash.ru/engine/air/airtech/ Тепловой расчёт котлов (Нормативный метод). Издание 3-е, переработанное и дополненное. Изд-во НПО ЦКТИ, СПб, 2001. –256 с. Экономия энергоресурсов в промышленных технологиях. Справочно-методическое пособие / под ред. С.К.Сергеева; НГТУ, НИЦЭ –Н. Новгород, 2001. –296 с. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). Под ред. Н.В. Кузнецова и др. –М.: Энергия, 1973г. Делягин Г.Н. и др. Теплогенерирующие установки. –М.: Стройиздат, 1986. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок. 2-е издание. М.: Стройиздат, 1973г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||