Исследование влияния природных факторов среды на проте кание

Скачать 2.69 Mb. Скачать 2.69 Mb.

|

|

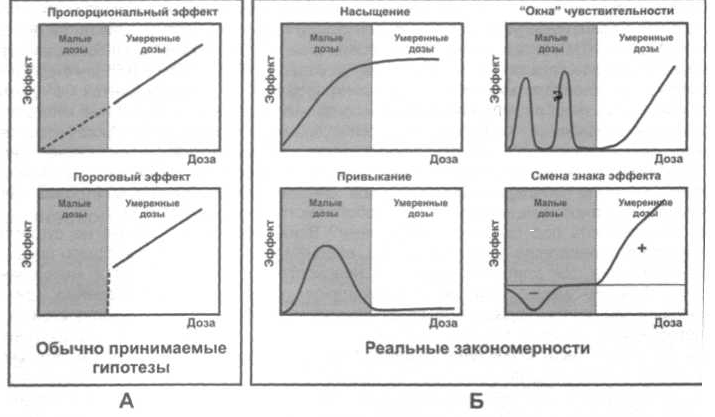

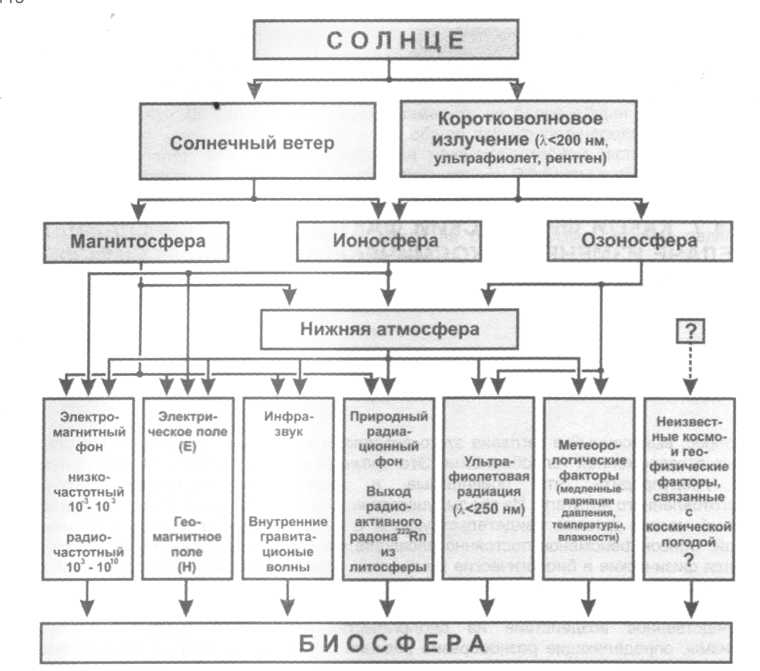

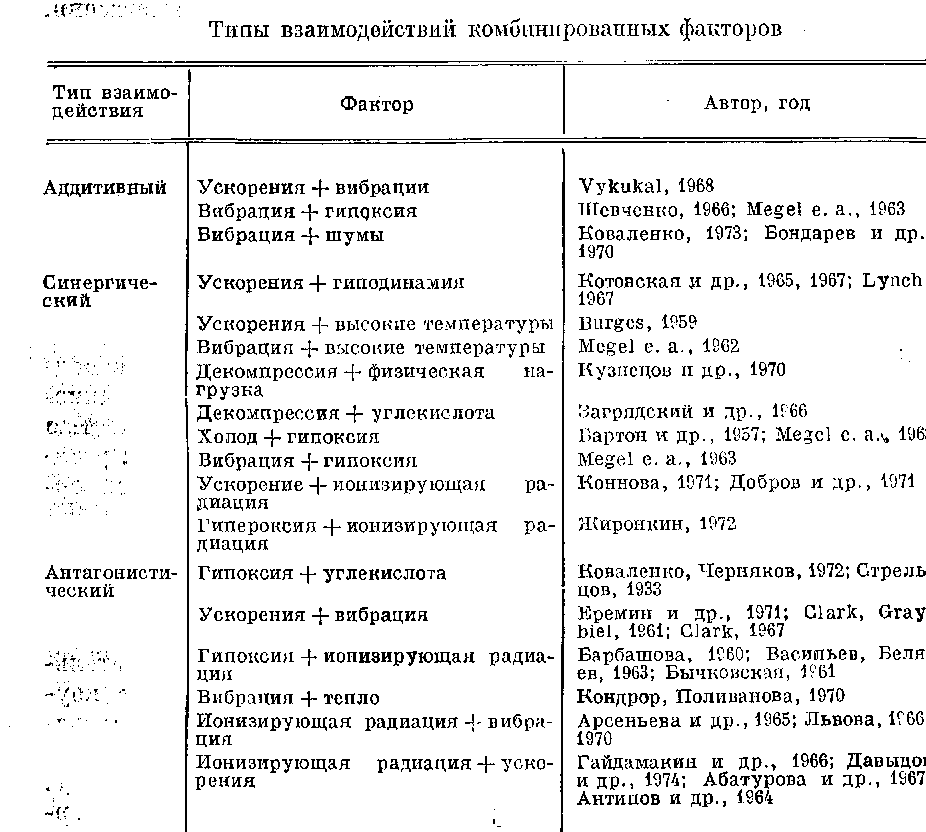

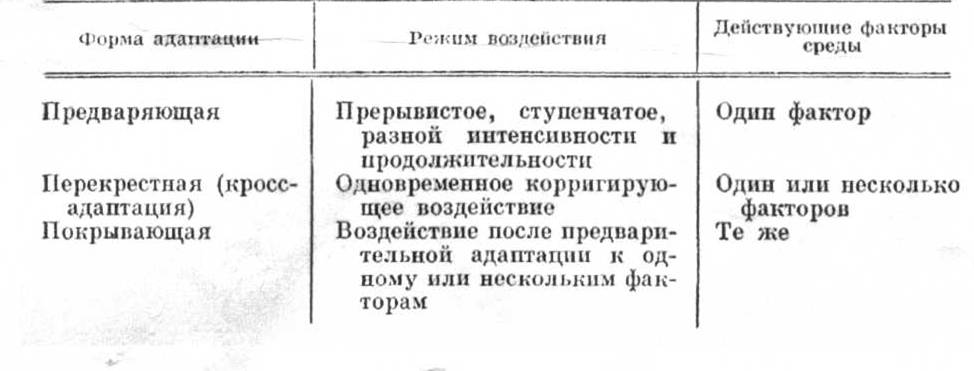

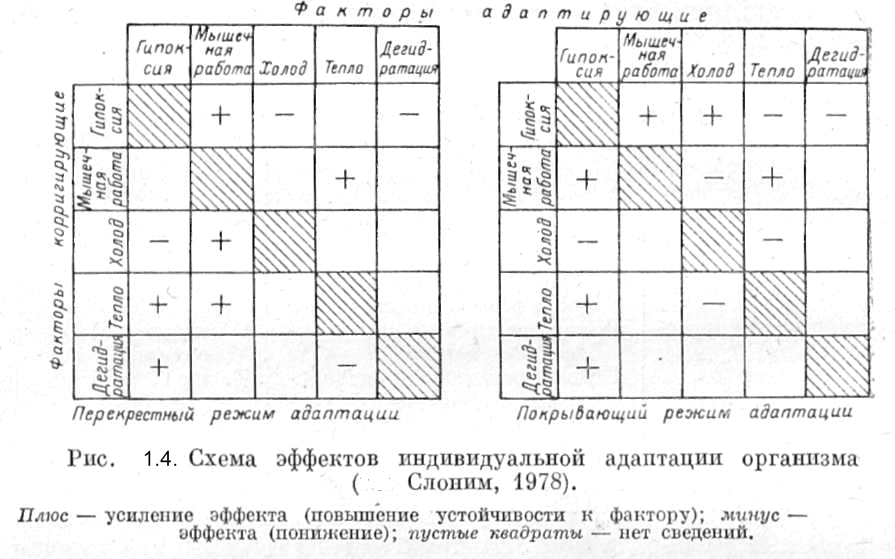

Предмет, задачи эколого – физиологических исследований. Зависимость биологической эффективности экологических факторов от их параметров и свойств биологических систем. Экологическая физиология изучает механизмы жизнедеятельности организма человека и животных при воздействии разнообразных факторов среды и их сложном сочетании в условиях. Важной задачей экологической физиологии является исследование процессов как при действии различных факторов так и в различных физико – географических условиях адаптации. Исследование влияния природных факторов среды на протекание физиологических функций широко распространено в плане изучения отдельных физико-географических и ландшафтных зон. Это направление получило наименование «физиология внешней среды» (environmental physiology). Этот термин, широко употребляется в англоязычной литературе. В связи с задачами изучения жизнедеятельности человека и животных в отдельных физико-географических зонах появились такие разделы физиологии, как пустынная физиология (desert physiology), горная физиология (mountain physiology), арктическая физиология (arctic physiology) и т. п. Актуально также исследования адаптации человека к экстремальным (субэкстремальным) условиям Севера, Дальнего Востока, климатическим контрастам, «прыжкам» с изменениями поясного времени, десинхронозам, необычному радиационному окружению и т.п. В широком смысле слова это «средовая» физиология современного человека в реальном природно-климатическом и экологическом окружении. Наиболее сложным разделом являются необычные формы трудовой деятельности в измененных климатических условиях, при дальних перелетах и выполнении «челночных» рейсов (вахтовый труд, труд пилотов, спортсменов, бизнесменов и т.п.). Во всех этих разделах рассматриваются частные проблемы экологической физиологии, а совокупность их можно определить как частную экологическую физиологию. Необходимо особо подчеркнуть, что знание основ экологической физиологии человека и закономерностей реакций организма на воздействие комплекса окружающих климато-географических и экологических условий должно быть одним из главных элементов в организации освоение новых территорий, переселений, трудовых миграций курортного дела, оздоровительных мероприятий, составлении прогноза и «маршрута здоровья» при дальних перемещениях для каждого человека. 1.1. Экологические факторы. Факторы среды, оказывающие влияние на биологические системы различной степени сложности весьма разнообразны. В классической экологии различают 3 группы факторов: биологические, абиотические, антропогенные (социальные). Ко многим из них у человека развилась адаптация. Так, А.Д. Слоним, широко известный исследованиями в области экологической физиологии, выделяет 23 главных фактора внешней среды, воздействующих на организм в техногенных – экологических условиях: (гравитация, низкая и высокая температура, атмосферное давление, свет, вибрации и т.д. Н.А. Агаджанян (1981) выделяет следующие социальные и природные факторы, воздействие которых вызывает развитие адаптационных процессов (рис. 1.1.). Следует заметить, что и А.Д. Слоним и Н.А. Агаджанян рассматривают в основном экстремальные факторы – крайние, жесткие условия, часто неадекватное врожденным и приобретенным свойствам организма. Однако представление об экологических факторах, оказывающих влияние на биологические системы, все время изменяются, что связано с успехами как фундаментальных, так и прикладных исследований. В частности, накапливается все большие сведений о том, что биологическая эффективность экологических факторов зависит как от их параметров, так и от свойств биологического обьекта. Эти представления возникли еще в древнегреческой медицине 2,5 тысячелетия назад  . 1.2. Зависимость биологического действия экологических факторов от их параметров. Важнейшими параметрами действующего экологического фактора, определяющими биологический эффект, являются его интенсивность, продолжительность и характер воздействия. 1.2.1. Общеизвестно, что величина биологической реакции на действие фактора в различной природы зависит от дозы, т.е силы воздействия. Для химических факторов сила воздействия как правило определяется концентрацией действующего вещества, а для физических факторов - величиной поглощенной энергии. С уменьшением дозы биологический эффект снижается и при некотором ее значении экспериментально не обнаруживается. На этом биологически важном принципе построены практически все известные модели воздействия разнообразных химических и физических факторов на живые организмы. На основе таких моделей «доза-эффект» рассчитывают предельно допустимые уровни концентрации веществ (ПДК) и предельно допустимые уровни энергетического воздействия (ПДУ) на живые организмы, в первую очередь на человека. В настоящее время установленные ПДК и ПДУ являются крайне важными экологическими характеристиками в системе безопасности жизнедеятельности человека. Если уровень воздействия по своей абсолютной величине ниже предельно допустимых значений, то считается, что рассматриваемое воздействие крайне мало и не оказывает заметного влияния на организм человека. Естественно, каждый вид живых организмов по своему чувствителен (или наоборот устойчив) к тому или иному физическому или химическому фактору, поэтому для каждого из видов можно экспериментально установить свои «персональные» пределы чувствительности. Эти пределы от вида к виду могут порой различаться на несколько порядков. Тем не менее, все подобные исследования основываются на теоретических представлениях о монотонной и непрерывной зависимости «доза-эффект» (рис. 1.2.А). Теоретические модели, построенные на таких представлениях, подтверждаются экспериментально и позволяют во многих случаях достаточно хорошо качественно и количественно прогнозировать биологические эффекты. Поэтому можно с уверенностью говорить, что одной из основ современной экспериментальной биологии, экологии и медицины является парадигма «доза-эффект». Однако, накапливается все больше сведений о том, что эта зависимость не всегда имеет место. При этом важное понятие – пороговые значения, минимальная интенсивность фактора, при которой регистрируется биологические эффекты. В 30-40 –х годах значительный размах получили исследования действия ЭМП высоких и ультравысоких частот. Были обнаружены 2 вида биологичесих эффектов ЭМП : 1 – тепловой эффект – нагревание тканей под влиянием ЭМП высоких интенсивностей; 2- нетепловой ответ биологической системы без нагрева. Второй тип эффектов не воспринимался научной общественностью, т.к. согласно господствующей парадигме любое воздействие ЭМП должно быть обусловлено теми или иными энергетическими взаимодействиями. Однако согласно известному биофизику Сент-Дьерди (1964) « биолог зависит от суждения физиков, но вместе с тем он должен быть очень осторожен, когда ему говорят, что-то или иное событие или явление невероятно». Дальнейшее исследования показали, что различные организмы чувствительны к ЭМП при воздействующей энергии на десятки порядков (!) ниже теоретически оцененного. Эти противоречия были бы обьяснены А.С. Пресманом. Он предположил, что наряду с энергетическими взаимодействиями в биологических процессах важную роль играют информационные взаимодействия. Такие взаимодействия характеризуются преобразованием информации, ее передачей, кодированием, хранением. Именно такие взаимодействия с конца 60-х годов изучает Крымская школа магнитобиологии. Представления о способности факторов очень низкой интенсивности вызывать биологические эффекты часто другого знака по сравнению с его высокой интенсивностью получают все больше подтверждения. В 80-е годы в биологию было введено специальное понятие - «радиационный гормезис», которое означает, что если большие дозы радиации оказывают неблагоприятные эффекты на живые организмы – (угнетают деление клеток, рост и развитие), то малые дозы стимулируют практически все физиологические процессы, а отсутствие воздействия ионизирующей радиации оказывает угнетающее действие на биологические процессы. Сторонники идеи радиационного гормезиса не без оснований считают, что ионизирующая радиация является естественным, постоянно действующим на организм фактором, без которого нормальное существование невозможно, как невозможна жизнь без гравитации, магнитного поля или кислорода. Один из активных сторонников радиационного гормезиса известный радиобиолог А.М.Кузин предложил гипотезу, объясняющую различные эффекты больших и малых доз облучения. Большие дозы облучения влияют на радиочувствительные ткани, в то время как малые дозы изменяют регуляторные функции радиоустойчивых тканей. Большие дозы вызывают в клетках патологические эффекты, поскольку кванты энергии разрушают ДНК и этот процесс усиливается биологически активными веществами клетки. Малые дозы модулируют свойства мембран и стимулируют работу разнообразных клеточных структур, не затрагивая генетический аппарат. Следует отметить, что исследования в этой области естествознания крайне трудны, мало понятны реальные биологические механизмы такого воздействия. Однако с уверенностью можно констатировать, что существование такого парадоксального явления как радиационный гормезис подтверждено в разных лабораториях и на различных объектах и свидетельствует о сложной зависимости доза – эффект. В 1983 г. сотрудники Института биохимической физики вместе с коллегами из Института психологии, изучая влияние антиоксидантов на электрическую активность изолированного нейрона виноградной улитки, получили весьма неожиданный результат. Первоначальная доза препарата (10-3М) была не только активной для нейрона, но и довольно токсичной, поэтому пришлось перейти на менее концентрированный раствор. Доза на четыре порядка ниже первоначальной оказалась не только менее токсичной, но и более эффективной. Дальнейшее уменьшение концентрации привело к росту эффекта, он достигал максимума (при 10-15М), затем снижался до уровня (при 10-17 М), практически совпадающего с контрольными результатами (Бурлакова Е.Б. и соавт., 1985, 1986, 1999).  Рис.1.2. Современные модели зависимости «доза-эффект» без учета (А) и с учетом (Б) СМД-эффекта (Golovin Yu.L.,2004). Аналогичные закономерности впоследствии были зарегистрированы в экспериментах с другими веществами на разнообразных клеточных и животных моделях. Эти результаты подтверждали, в частности эффективность гомеопатии. Использование в лечебных целях растительных и природных препаратов в очень низких дозах (30-й сотенной потенции (60 нулей в знаменателе!!)) основоположник гомеопатии Ганеман (конец 18 века) утверждая : увеличение силы лекарства путем уменьшения их дозы. Результаты многолетних исследований показывали, что уровень биологической организации, на котором проявляется действие сверхмалых доз (СМД) биологически активных веществ, также весьма разнообразен - от макромолекул, клеток, органов и тканей до животных, растительных организмов и даже популяций. Однако такой СМД-эффект наблюдался не для любого биологически активного вещества и не для любого биологического объекта. Что же понимать под сверхмалыми дозами? В настоящее время пока не существует общепринятого определения сверхмалых доз, впрочем, как и полного всеобщего признания данного феномена. Уж слишком много тут неясностей, неожиданностей и методических тонкостей. Тем не менее, при всех имеющихся различиях в определении границы, разделяющей сверхмалые дозы от обычно применяемых, общая точка зрения состоит в том, что сверхмалыми дозами следует считать такие дозы, биологическая эффективность которых не может быть объяснена в рамках существующих парадигм, а ее объяснение требует разработки принципиально новых концепций. Для химических веществ сверхмалыми дозами предлагается считать концентрации ниже 10-12-10-13М. Для сверхмалых доз физических факторов не найдено единого определения границ, которые, вне сомнения являются разными для каждого физического воздействия. Так, например, для ионизирующей радиации Научный комитет по атомной энергии ООН рекомендует называть «малыми» дозы менее 200 мГр (20-рентген), а малыми мощностями - 1.5 мГр/мин. Однако отдельные исследователи считают сверхмалыми дозами такие воздействия, когда при снижении дозы радиационного воздействия меняется знак ответа живых организмов, т.е. переход угнетения жизнедеятельности биологического объекта к стимулированию. Что касается границы сверхмалых доз электромагнитных полей, то в данном случае можно условно принять такой уровень энергетического воздействия, когда тепловые эффекты (т.е. разогрев тканей) не происходит, т.е. имеет место «информационные» воздействия. Сверхмалые дозы биологически активных веществ и физические факторы низкой интенсивности обнаруживают много общего, что касаются как формальных признаков (дозовые зависимости), так и показателей биологической активности. Природа этого феномена может быть связана с общностью первичных механизмов действия. К числу характерных для СМД - эффектов свойств следует отнести: немонотонную, полимодальную зависимость «доза-эффект». В большинстве случаев максимумы активности наблюдаются в определенных интервалах доз, разделенных между собой так называемой - «мертвой зоной»; изменение чувствительности (как правило, увеличение) биообъекта к действию разнообразных агентов как эндогенных, так и экзогенных (последние могут быть как той же, что в случае воздействия СМД, так и иной природы; проявление кинетических парадоксов, а именно возможность уловить СМД-эффект биологически активных веществ, когда в клетке или в организме имеется то же вещество в дозах на несколько порядков выше, а также влияние на рецептор вещества в дозах на порядки более низких, чем константы диссоциации комплекса лиганд-рецептор; зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик объекта; «расслоение» свойств биологически активного вещества по мере уменьшения концентраций, при котором еще сохраняется активность, но исчезают побочные эффекты; для физических факторов усиление эффекта с понижением их интенсивности определённых интервалов мощности и доз. Таким образом, если обобщить накопленный в последние десятилетия экспериментальный материал, то основной вывод таков: зависимости «доза - биологический эффект» подлежат уточнению. Если раньше полагали, что эти зависимости имеют вид, показанный на рис. 1.2. А; то на самом деле зависимости могут выглядеть так, как показано на рис. 1.2 Б. Здесь имеются особенности, которые принято определять как «насыщение», «привыкание», «окна чувствительности», «изменение знака эффекта» и т.д. Для физических факторов такие зависимости могут иметь еще более сложную форму, потому что для них приходится учитывать их амплитудно-частотные и поляризационные характеристики, которые играют важную роль в первичных механизмах действия на живые организмы. Таким образом, в настоящее время биологическая эффективность сверхслабых воздействий экспериментально доказана и поэтому совершенно нет оснований отрицать биологическую значимость слабых экологических факторов, например, контролируемых космической погодой. Первичные механизмы воздействия могут быть разными, однако уже сейчас ясно, что эффекты сверхмалых доз, в том числе полимодальные, могут быть объяснены на основании развиваемых представлений о существовании в клетках разноуровневых высокоэффективных кооперативных систем первичного восприятия, проведения и усиления сигнала с обратной положительной и отрицательной связью в одной или нескольких каскадных реакциях (Гуревич К.Г., 2001). Биофизика сверхмалых доз становится новым научным направлением, которое существенно изменит наши представления об организации и регуляции биологических процессов и их взаимосвязи с внешней средой. Представления о биологической активности сверхмалых (микродоз) доз позволили значительно расширить перечень экологических факторов, оказывающих влияние на различные биологические системы. В частности, к числу таких факторов в настоящее время отнесены факторы среды, контролируемые солнечной активностью, которые могут опосредовать ее влияние на биосферу (рис.1.3). Биологическая активность этих факторов будет рассмотрена в дальнейшем.  Рис. 1.3. Общая схема влияния солнечной активности на Биосферу. Показаны два основных канала воздействия: через солнечный ветер - магнитосферу и через коротковолновое излучение - ионосферу и озоносферу. Отсутствие точного знания о других источниках влияния на биосферные процессы символизирует стрелка со знаком вопроса на правой крайней части схемы и означает, что на нынешнем этапе исследований не все пути воздействия космофизических факторов раскрыты (Мартынюк и др. 2008). 1.2.2. Время действия фактора. Время воздействия различных факторов, влияющих на биологические системы, варьирует в довольно широких пределах - от нескольких секунд и минут до несколько лет и даже миллиона лет. В зависимости от времени воздействия на организм различных факторов выделяют различные типы реакции организма или 3 типа адаптаций (Hensel, Hildebrandt,1964). Острые изменения регуляции функций, возникающие в ответ на действие фактора различной природы в течение нескольких секунд и минут, а иногда и часов. Слабые адаптивные изменения организма на изменение во внешней среде: они объединяются понятием акклимация или акклиматизация. Продолжительность этих сдвигов – от часов или месяцев до нескольких лет. Адаптация в эволюционном аспекте – чрезвычайно медленный процесс, вовлекающий ряд поколений и во времени растянутый на миллионы лет. 1.2.3. Режим воздействия фактора: Многочисленные исследования показывают, что дискретные (прерывистые) воздействия гораздо более эффективны, чем перманентные (постоянные). Еще в лаборатории И.П. Павлова было хорошо известно, что сила раздражения значительно возрастает, если он действует на непрерывно, а дискретного. Прерывистый режим воздействия фактора имеет большое значение и широко используется в практике направленного формирования устойчивости организма к факторам среды. Например, к низким температурам, мышечным нагрузкам. 1.2.4. Комбинированное действие факторов: В конкретных условиях жизни и профессиональной деятельности на организм обычно действует не однин фактор, а их комплекс, суммарный эффект которого в значительной мере определяется взаимодействием составляющих их компонентов. Возможны следующие типы взаимодействий: когда суммарный эффект соответственно будет равен, или будет больше, или меньше суммы эффектов отдельных факторов (табл. 1.1), т.е. аддитивный, синергический и антагонистический, Действие комбинированных факторов может приобретать экстремальный характер в связи с длительными или повторными их воздействиями на организм или в связи с активирующими или тормозящими влияниями одних факторов на другие. Например, даже в современных условиях при наличии эффективных средств защиты человека от неблагоприятных влияний экстремальных факторов среды относительно слабые, биологически мало значимые в отдельности факторы окружающей среды Крайнего Севера при их длительном комбинированном воздействии на организм человека приобретают выраженные свойства экстремальных раздражителей. Люди, прибывающие из других местностей, плохо адаптируются к условиям такой среды. У большинства из них физиологические механизмы функциональной системы адаптации приходят в состояние выраженного напряжения. Проблема биологического действия комбинированных факторов выходит за пределы частной проблемы и приобретает самостоятельное научное и прикладное значение. Она тесно увязывается с проблемой адаптации, процессами, обеспечивающими автоматическое поддержание оптимального динамического уровня саморегулирующейся системы, определяющей физиологические условия, необходимые для достижения конечной цели поведения в неадекватных условиях среды. Выявления характера взаимодействия комбинированных факторов имеет важное практическое значение. Например, факторы космического полета взаимодействуя между собой, могут вызывать различные эффекты. Таблица 1.1.  Таблица 1.2. Сложные формы адаптации и режимы воздействия факторов среды.  При действии комбинированных факторов развиваются сложные формы адаптаций (табл. 1.2.). Так, при одновременном действии 2-х факторов адаптация к одному фактору оказывает положительное влияние на устойчивость к другому фактору. Это так называемые перекрестная или кросс – адаптация. Формирование перекрестных адаптаций имеет важное значение в профилактике стресс – повреждающих эффектов. При одновременном действии 2-х и более факторов необходимо выделить фактор адаптирующий, т. е. фактор, на воздействие которого будет в дальнейшем испытываться устойчивость организма, и фактор (факторы) корригирующий, который по ходу воздействия может вносить некоторые изменения в основной процесс. Следовательно, испытание на устойчивость к гипоксии, холоду, теплу и т. д. отвечает на вопрос об эффекте адаптирующего воздействия и свидетельствует о достигнутом эффекте в процессе адаптации. На рисунке 1.4. приведена схема некоторых положительных и отрицательных эффектов перекрестных адаптации (А.Д. Слоним). Из огромного числа комбинаций было выбрано пять основных факторов среды: гипоксия, мышечная работа, холод, тепло, дегидратация. Выбор этих факторов основывался на том, что они изучены лучше других и представляют наибольший интерес для изучения адаптации к природным условиям. Адаптирующие факторы среды расположены по горизонтали, факторы корригирующие — по вертикали. Устойчивость организма, т. е. состояние адаптации, определяется по отношению к адаптирующему фактору. На схеме видны многочисленные пропуски — белые пятна, заполнить которые сейчас еще нельзя. Гипоксия и адаптация к ней несколько повышают устойчивость к мышечным напряжениям в результате уменьшения кислородного долга (Агаджанян и др., 1973; Малкин, Гиппенрейтер, 1977). Гипоксия понижает устойчивость к холоду, а одновременное воздействие холода и гипоксии приводит к снижению устойчивости к холоду (Архангельская, 1949; Иванов, 1959, 1960). Мышечная работа ускоряет процесс адаптации к гипоксии и к теплу, но снимает адаптацию к холоду, если в процессе ее выполнения происходит повышение температуры ядра тела. Дегидратация (особенно длительная и повторная) повышает устойчивость к гипоксии. Однако воздействие на организм двух и более факторов может быть не только одновременным, но и последовательным.  В этом случае один или несколько воздействующих факторов как бы накладываются на предшествующий уровень адаптированности организма к предшествующему агенту. Такой режим адаптации был назван покрывающим. Здесь был использован термин, применявшийся в лабораториях И. П. Павлова, когда пищевое подкрепление давалось во времени раньше, чем сигнальный раздражитель. Такой покрывающий режим воздействия очень часто встречается в природе и наблюдается при переезде (перекочевке) в другие условия, смене сезонных условии, изменении режима питания, режима активности и т. д. На схеме приведены некоторые данные положительного (синергического) и отрицательного (антагонистического) влияния отдельных факторов на процесс адаптации. Предварительная адаптация к гипоксии четко увеличивает мышечную работоспособность, понижает устойчивость к холоду. Предположительно снижает устойчивость к теплу и дегидратация. Мышечная работа повышает устойчивость к гипоксии, к теплу, но снижает устойчивость к холоду. Холод снижает устойчивость к гипоксии, мышечной нагрузке, теплу; тепло повышает устойчивость к гипоксии, предположительно — к мышечной работе и к холоду. Дегидратация повышает устойчивость к гипоксии. На кафедре физиологии человека и животных и биофизики ТНУ показано, что при комбинированном действии гипокинезии и низкоинтенсивных ЭМИ крайних частотных диапазонов гипокинетический стресс не развивается, т.е. ЭМИ оказывает коррегирующее действие на развитие гипокинетических расстройств. В то же время ограничение подвижности модифицирует реакцию животных на действие ЭМИ. Такое влияние можно количественно выразить коэффициентом модификации: КМ= [(ГК+ЭМИ) – ЭМИ] / ЭМИ, где ГК – гипокинезия, ЭМИ – электромагнитное излучение. Особенности комбинированного действия этих факторов будут рассмотрены далее. |