Экология 19 вариант. Кафедры

Скачать 51.75 Kb. Скачать 51.75 Kb.

|

|

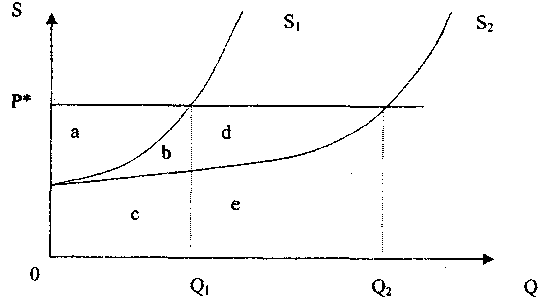

Министерство здравоохранения Донецкой народной республики Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Фармацевтический факультет Гигиены и экологии (название кафедры) Контрольная робота №_________1____________ (№ контрольной роботы) по дисциплине Основы экологии (название учебной дисциплины) Вариант № ___19___ ФИО студента Пшеничного Богдана Сергеевича курс___1____группа_______1_______ Форма обучения ___ЗАОЧНАЯ____________ 7. Характеристика уровней организации жизни в биосфере. Живая природа представляет собой сложно организованную, иерархичную систему. Выделяют несколько уровней организации живой материи: 1.Молекулярный. Любая живая система проявляется на уровне взаимодействия биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, полисахаридов, а также других важных органических веществ. 2.Клеточный. Клетка – важнейшая структурная и функциональная единица размножения и развития живых организмов, обитающих на Земле. Неклеточных форм жизни нет, а существование вирусов лишь подтверждает это правило, т.к. они могут проявлять свойства живых систем только в клетках. 3.Организменный. Организм представляет собой целостную одноклеточную или многоклеточную живую систему, способную к самостоятельному существованию. Многоклеточный организм образован совокупностью тканей и органов, специализированных для выполнения различных функций. 4.Популяционно-видовой. Под видом понимают совокупность особей, сходных по структурно-функциональной организации, имеющих одинаковый кариотип и единое происхождение и занимающих определенный ареал обитания, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, характеризующихся сходным поведением и определенными взаимоотношениями с другими видами и факторами неживой природы. Совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания, создает популяцию как систему надорганизменного порядка. В этой системе осуществляются простейшие, элементарные эволюционные преобразования. 5.Биогеоценотический. Биогеоценоз - сообщество, совокупность организмов разных видов и различной сложности организации со 10 всеми факторами конкретной среды их обитания - компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы. 6.Биосферный. Биосфера - самый высокий уровень организации жизни на нашей планете. В ней выделяют живое вещество - совокупность всех живых организмов, неживое или косное вещество и биокосное вещество (почва). 23. Динамика формирования биоценозов, стадии этого процесса. Биоценоз представляет собой эволюционно сложившуюся форму организации живых организмов, совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоема и характеризующиеся определенными отношениями и связями, как между собой, так и с абиотическими факторами среды. Биоценозы формируются в течение длительного промежутка времени и характеризуются определенной динамикой. В зависимости от динамики численности и биологической активности отдельных популяций меняется направленность и интенсивность потоков вещества и энергии. Нестабильность абиотических условий определяет колебательный характер состава и функциональных связей в биоценозе. Динамичность – одно из фундаментальных свойств экосистем, отражающее не только зависимость от комплекса факторов, но и адаптивный ответ системы в целом на их воздействие. При закономерных ритмичных суточных изменениях не происходит перестроек видового состава и основных форм взаимоотношений в биоценозе, поэтому говорят о суточных аспектах в данной экосистеме. Суточная динамика биоценозов отражается характером ритма жизнедеятельности видов, входящих в сообщество. Сезонные изменения затрагивают видовой состав биоценозов (сезонные миграции, изменения растительного покрова) и функциональные связи (изменение трофических сетей). Развивающееся единство различных видов, меняющееся в результате деятельности входящих в него компонентов, может приводить к закономерному изменению и смене биоценоза – сукцессии. Экологической сукцессией называется постепенное изменение структуры и состава биоценоза. Различают два основных типа сукцессий: вызываемые внутренними (эндогенными) и вызываемые внешними (экзогенными) факторами. Пример эндогенной сукцессии – зарастание небольшого водоема. Отмирающие растения, ил откладываются на дне, уровень водоема постепенно поднимается. Растения, которые росли по берегам, постепенно распространяются к центру и занимают всю его площадь. Со временем пруд превращается в болото. Под влиянием внутренних факторов, в ходе сукцессии природа сама восстанавливает экологическое равновесие, которое было нарушено человеком. Растения, заселяющие поверхность шахтных терриконов (вначале травы, а затем кустарники и деревья) препятствуют выветриванию породы и загрязнению атмосферы. Экзогенные сукцессии обусловлены нарушением экологического равновесия. Изменяя свой состав, биоценоз приспосабливается к новому фактору. Например, в результате 53сильного выпаса высокорослые травы исчезают. В ходе сукцессии им на смену приходят низкорослые растения с прижатыми к земле розетками листьев. Такие растения меньше страдают от копыт животных и их труднее скашивать. Когда биоценоз достигает стабильной фазы развития, наступает климакс, который характеризуется особым распределением биогенных химических элементов. Они концентрируются в биомассе, в то время как абиогенная среда обеднена ими. Климаксные группировки отличаются тем, что в них больше детрита, а фитофаги отступают на вторую позицию по сравнению детритофагами. В зависимости от истории и длительности существования различают пионерские, сукцессионные и климаксные биоценозы. Сукцессии как последовательный переход одного биоценоза в другой в пространстве и во времени сопровождающийся сменой состояний и свойств всех его компонентов, может возникнуть как под действием природных факторов, так и под действием человека. В связи с этим различают несколько форм сукцессии: антропогенную, пирогенную, катастрофическую и др. Антропогенная сукцессия – это последовательная смена биогеоценозов, возникающая под влиянием хозяйственной деятельности человека, его прямым или косвенным влиянием на экосистему (вырубки леса, загазованность атмосферы, загрязнение сточными водами водоема). Пирогенная сукцессия – это смена биоценозов в результате пожара, вне зависимости от их причины (природные или по вине человека). Катастрофическая сукцессия – это с процесс, происходящий вследствие катастрофических для экосистемы происшествий: необычный паводок, массовое размножение вредителей, извержение вулкана и т.д. Сукцессии в природе многообразны и разномасштабные. Иерархичность в организации сообществ проявляется в иерархичности сукцессионных процессов: более крупные преобразования биогеоценозов складываются из более мелких. Даже в стабильных экосистемах с хорошо отрегулированным круговоротом веществ постоянно осуществляется множество локальных сукцессионных смен, поддерживающих сложную внутреннюю структуру сообществ. По мере развития экосистемы число составляющих ее видов возрастает, а связи между ними 54 становятся более сложными и разветвленными. Это приводит к более полному использованию ресурсов среды, к увеличению устойчивости природной системы. В конце концов, возникает устойчивая зрелая экосистема, находящаяся в равновесии со средой и способная сохраняться в течение длительного времени в относительно неизменном виде. Обычно в природе процесс сукцессии длится тысячи лет, но в отдельных случаях, например, после пожаров или при зарастании водоемов, можно наблюдать смену экосистем на глазах одного поколения людей. Несмотря на относительную устойчивость зрелых экосистем, они тоже могут заменяться другими. Это происходит, например, при резком изменении климата, а в последнее время в результате антропогенной деятельности (вырубка лесов, распашка земель, строительство городов и поселков, добыча полезных ископаемых и т.д.). Особой разновидность биоценозов являются агроценозы, искусственно созданные человеком для своих целей с определенным уровнем и характером продуктивности. В настоящее время этими природными сообществами занято около 10% суши. Различают несколько стадий формирования биоценозов. 1. Колонии (пионерская группировка), например растения существуют поодиночке. 2. Группировка – биоценоз с незначительным количеством видов, территория (горизонтально и вертикально) не покрыта полностью. 3. Замкнутая группировка – территория покрыта полностью, но есть свободные ниши. 39. Функции биосферы и их характеристика. Можно выделить ряд важнейших функций биосферы. 1.Обеспечение круговорота химических элементов. Глобальный биотический круговорот осуществляется при участии всех населяющих планету организмов. Он заключается в циркуляции веществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми организмами. Благодаря биотическому круговороту возможно длительное существование и развитие жизни при ограниченном запасе доступных химических элементов. Используя неорганические вещества, зеленые растения за счет энергии Солнца создают 72 органическое вещество, которое другими живыми существами (гетеротрофами-потребителями и деструкторами) разрушаются с тем, чтобы продукты этого разрушения могли быть использованы растениями для новых органических синтезов. 2.Важнейшей функцией живого вещества биосферы является газовая функция. Благодаря деятельности организмов изменился газовый состав атмосферы, в частности, в результате фотосинтеза в ней появился в значительных количествах кислород. Большинство газов биосферы порождено жизнью. Существование озонового экрана – также результат деятельности живого вещества, которое по выражению В.И. Вернадского, «как бы само создает себе область жизни». Углекислый газ поступает в атмосферу в результате дыхания всех живых организмов. Весь азот атмосферы имеет органогенное происхождение. К газам органического происхождения относятся сероводород, метан и множество других летучих соединений, образующихся в результате разложения органических веществ растительного происхождения, ранее захороненных в осадочных породах. 3.Одной из функций живого вещества является концентрационная. Многие организмы способны накапливать в себе определенные элементы, несмотря на их незначительное содержание в окружающей среде (углерод, кальций, кремний, натрий, алюминий, йод и др.). Пропуская через свое тело большие объемы воздуха и природных растворов, живые организмы осуществляют биогенную миграцию и концентрирование химических элементов и их соединений. Ранние этапы биологической эволюции происходили в водной среде. Организмы научились извлекать из разбавленного водного раствора необходимые вещества, многократно увеличивая их концентрацию в своем теле. Возникают залежи угля, известняков, бокситов, фосфоритов, осадочных железных руд и др. 4.Окислительно-восстановительная функция живого вещества заключается в его способности осуществлять окислительно- восстановительные химические реакции, почти невозможные в неживой природе. Многие вещества в природе крайне устойчивы и не подвергаются окислению при обычных условиях. Азот атмосферы довольно устойчивое соединение, но живые клетки располагают очень эффективными катализаторами – ферментами, что способны осуществлять окислительно-восстановительные реакции в миллионы раз быстрее, чем это может происходить в абиогенной среде. Микроорганизмы-восстановители (гетеротрофы) используют в качестве источника энергии органические вещества. К ним относятся денитрифицирующие и сульфатредуцирующие бактерии, восстанавливающие из окисленных форм азот до элементного состояния и серу до сероводорода. Микроорганизмы-окислители могут быть как аутотрофами, так и гетеротрофами. Это бактерии, окисляющие сероводород и серу, нитри- и нитрофицирующие микроорганизмы, железные и марганцевые бактерии, концентрирующие эти металлы в своих клетках. 5.Информационная функция живого вещества биосферы. С появлением первых примитивных форм живых существ появилась и активная («живая») информация, отличающаяся от «мертвой» информации, которая является простым отражением структуры. Организмы оказались способными к получению информации путем соединения потока энергии с активной молекулярной структурой, играющей роль программы. Способность воспринимать, перерабатывать и хранить молекулярную информации стало важнейшим системообразующим фактором. Перечисленные функции живого вещества все вместе образуют мощную средообразующую функцию биосферы. Деятельность живых организмов сформировала современный состав атмосферы, почвы, определяет содержание многих компонентов гидросферы. 6.Средообразующая функция биосферы тесно связана со средорегулирующей функцией – биотической регуляцией окружающей среды. Биота в глобальном масштабе способна с большой точностью и долгое время поддерживать на постоянном уровне важные параметры окружающей среды. 55. Экологические последствия загрязнения гидросферы, влияние на состояние здоровья человека. Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и литосферой и представляющая собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод суши. В более широком смысле в состав гидросферы включают подземные воды, лед и снег Арктики и Антарктики. Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов и, в частности, для человека. Антропогенная деятельность приводит к интенсивному загрязнению водных ресурсов планеты. Можно выделить 4 важнейших источника загрязнения водоемов: 1.Фекальные сточные воды населенных пунктов (канализация и неорганизованный сброс). 2.Промышленные стоки. 3.Поверхностный сток (ливневые, талые воды). 4.Сельскохозяйственные стоки. От загрязнения страдают все океаны, но загрязненность прибрежных вод выше чем в открытом море, из-за намного большего числа источников загрязнения: от береговых промышленных установок до интенсивного движения морских судов. Кроме того, на 125 шельфах ведутся работы по добыче нефти, что увеличивает риск розлива нефти и загрязнения. В различных регионах удельный вес указанных источников загрязнения водоемов различен. Пресноводные экосистемы. Под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается снижение их устойчивости, вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других негативных процессов, снижающих темпы роста, плодовитость гидробионтов, а в ряде случаев могущих привести их к гибели. Наиболее изучен процесс эвтрофирования водоемов. Антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных веществ — азота, фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т.д. Антропогенная эвтрофикация водоемов протекает в непродолжительные сроки - до нескольких десятилетий, в то время как сроки естественной эвтрофикации — столетия и тысячелетия. Процессы антропогенной эвтрофикации охватывают многие крупные озера мира — Великие Американские озера, Балатон, Ладожское, Женевское и др., а также водохранилища и речные экосистемы, в первую очередь малые реки. На этих реках, кроме катастрофически растущей биомассы сине-зеленых водорослей, с берегов происходит зарастание их высшей растительностью. На пресноводные экосистемы, помимо избытка биогенных веществ, губительное воздействие оказывают и другие вещества: тяжелые металлы (свинец, кадмий, никель и др.), фенолы, СПАВ и др. Так, например, загрязнение этими компонентами Байкала привело к обеднению гидробионтов, уменьшению биомассы зоопланктона, гибели значительной части численности популяции байкальской нерпы и др. Морские экосистемы. Скорости поступления загрязняющих веществ в Мировой океан в последнее время резко возросли. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд м3сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами, по трофической цепи приводят к гибели консументов даже высоких порядков, в том числе и наземных животных — морских птиц, например. Среди химических токсикантов наибольшую опасность для морской биоты и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно бензапирен), пестициды и тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий и др. До определенного предела морские экосистемы могут противостоять вредным воздействиям химических токсикантов, используя накопительную, окислительную и минерализующую функции гидробионтов. Так, например, двухстворчатые моллюски способны аккумулировать один из самых токсичных пестицидов — ДДТ и при благоприятных условиях выводить их из организма. В то же время в океан поступают все новые и новые токсичные загрязняющие вещества, все более острый характер приобретают проблемы эвтрофирования и микробиологического загрязнения прибрежных зон океана. Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека. Живой клетке вода требуется как для сохранения своей структуры, так и для нормального функционирования; она составляет примерно 2/3 массы тела. Вода помогает регулировать температуру тела, служит в качестве смазки, облегчающей движения суставов. Она играет важную роль в построении и восстановлении тканей тела. При резком сокращении потребления воды человек заболевает или его организм начинает хуже функционировать. Но вода нужна, конечно, не только для питья: она помогает также содержать человеку в хорошем гигиеническом состоянии свое тело, жилище и среду обитания. Качество воды определяется по наличию в ней химических включений, которые раньше всего обнаруживают наши органы чувств: обоняние, зрение. Среди инфекционных заболеваний, которые передаются через воду можно выделить следующие группы: 1. Болезни возникающие при попадании в желудочно-кишечный тракт (дизентерия, холера, брюшной тиф, вирусный гепатит А и др.). 2. Болезни, вызываемые паразитами, промежуточные формы которых обитают в воде (шистосомоз) 3. Болезни, передаваемые насекомыми, выплод которых происходит в воде (лихорадка Денге, малярия). 4. Болезни, связанные с дефицитом воды, невозможностью соблюдения личной гигиены (контактные инфекции, заболевания с фекально-оральным механизмом передачи) Недостаток или избыток в воде некоторых микроэлементов вызывает у человека разнообразные патологические процессы. Так, микрочастицы меди придают воде некоторую мутность, железа –красноту. Присутствие в воде железа не угрожает нашему здоровью. Однако повышенное содержание солей железа в воде придает ей неприятный болотистый вкус. Если в такой воде постирать белье, на нем останутся ржавые пятна. Подобные же пятна появляются на посуде, раковинах и ваннах. А с содержанием солей кальцияимагния тесно связано другое свойство воды – ее жесткость. Сильно насыщенная солями вода причиняет массу неудобств: в ней труднее развариваются овощи и мясо, при стирке увеличивается расход мыла, накипь портит чайники и котлы, засоряет водопроводные трубы. Исследования ученых доказали, что существует определенная связь между употреблением жесткой воды и распространенностью некоторых болезней. К такому выводу пришли западногерманские медики, изучавшие состав воды и распространенность наиболее часто встречающихся болезней в различных городах Германии. Оказалось, что, чем больше в воде того или иного города солей и примесей, тем меньше среди горожан употреблявших эту воду, случаев инфаркта и приступам гипертонии. И наоборот, чем мягче питьевая вода, тем выше процент сердечников среди населения. От того, сколько фтора содержится в воде, зависит частота заболеваемости кариесом. Считается, что фторирование воды эффективно для профилактики кариеса, особенно у детей. Но кроме полезных примесей в воде находятся и другие, опасные для организма человека. По данным отечественных исследователей, употребление шахтной воды, содержащей 0,2-1 мг/л мышьяка, вызывает расстройство центральной, и особенно периферической, нервной системы с последующим развитием полиневритов. Безвредной признана концентрация мышьяка 0,05 мг/л. Об опасности для здоровья содержания в воде свинца гигиенисты впервые заговорили в связи с массовыми интоксикациями, которые возникли при использовании на водопроводах свинцовых труб. Однако повышенные концентрации свинца могут встречаться в подземных водах. Вода считается безвредной в том случае, если содержание в ней свинца не более 0,03 мг/л. Бериллий довольно широко распространен в природе. Он содержится в некоторых природных водах. Бериллий является ядом общетоксического действия, который способен накапливаться в организме человека и в таком случае приводить к поражению дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Содержание бериллия в питьевой воде допускается не более 0,002 мг/л. Молибден встречается в природных водах. Избыточное его попадание в организм человека ведет к заболеванию молибденовой подагрой. Безвредной считается концентрация молибдена в питьевой воде на уровне 0,5 мг/л. Стронций широко распространен в природных водах, при этом его концентрации колеблются в широких пределах (от 0,1 до 45 мг/л). Длительное его поступление в больших количествах в организм приводит к функциональным изменениям печени. Вместе с тем продолжительное употребление питьевой воды, содержащей стронций на уровне 7 мг/л, не вызывает функциональных и морфологических изменений в тканях, органах и в целостном организме человека. Эта величина принята в качестве норматива содержания стронция для питьевой воды. Нормируется содержание в воде нитратов. Согласно современным научным данным, нитраты в кишечнике человека под влиянием обитающих там бактерий восстанавливаются в нитриты. Всасывание нитратов ведет к образованию метгемоглобина и к частичной потере активности гемоглобина при переносе кислорода. Загрязнение воды ксенобиотиками приводит к разнообразным массовым заболеваниям у людей. Болезнь Минамата – хроническое поражение нервной системы, вызванное метилртутью. Это заболевание обнаружено в районе бухты Минамата в Японии и официально было признано в 1968 г. Сточные воды от производства ацетальдегида, поступавшие в залив, содержали органическую ртуть. Данная субстанция накапливалась в живых водных организмах – ракообразных, рыбе, которую употребляло в пищу население, проживающее на берегах залива. Официально признано пострадавшими от болезни Минамата к 1990 г 2248 человек, из них 1004 к этому времени умерли. При поступлении сточных вод загрязненным кадмием на рисовые поля зарегистрировано заболевание «итай-итай» (больно-больно) при котором поражается костная система. Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является одним из непременных условий сохранения здоровья людей. Но чтобы она приносила пользу, ее необходимо очистить от всяких вредных примесей и доставить чистой человеку. 65. Методика оценки экономических потерь от загрязнения окружающей среды. Под ущербомследует понимать фактические или возможные потери, возникающие в результате негативных изменений в природной среде вследствие антропогенного воздействия. Загрязнение среды является причиной различных экологических (натуральных) и экономических ущербов Для определения величины экологического ущерба разработаны и применяются два подхода: метод прямого счета и метод обобщенных косвенных оценок. Применение метода прямого счета требует большого объема разнообразной первичной информации и применение громадных алгоритмов. Поэтому чаще применяется более простой, хотя и менее точный метод обобщенных косвенных оценок. Согласно этого метода суммарный общий ущерб наносимый окружающей среде УZ определяется как сумма ущербов от загрязнения атмосферы Уа, воды Ув, почвы Уп и растительного покрова Ур: УZ = Уа + Ув + Уп + Ур Каждый из которых рассчитывается на основе значений массы и опасности загрязнителей, внесенных в соответствующую среду. Величина ущерба от загрязнения атмосферы зависит от суммарной массы М выбросов вредных веществ, приведенных к единой токсичности (усл.т/год); величины удельного ущерба γ от одной условной тонны выбросов и безразмерных коэффициентов, учитывающих условия рассеяния эмиссий f и относительную опасность загрязнения воздуха на территориях с различной плотностью и чувствительностью реципиентов σ. Расчет каждого из этих показателей также довольно сложен. Годовой ущерб от загрязнения атмосферы по этим показателям имеет вид: Уа = γfσМ Сходным образом рассчитываются ущербы от загрязнений водоемов, почвы и растительного покрова экономический ущерб УZ представляет собой денежное выражение той части хозяйства, которое обусловлено загрязнением природной среды. В определении денежного эквивалента единицы экологических потерь (показателя γ) всегда содержится элемент субъективизма, связанный с внеэкологическими обстоятельствами и интересами. Так же выделяют: -Метод расчета по «монозагрязнителю». -Метод производственных функций. Метод расчета по «монозагрязнителю». В основу определения общего ущерба положены удельные ущербы, наносимые при определенном уровне загрязнения условной расчетной единице (1 тыс. человек, 1 га угодий, 1 млн. руб основных фондов и т.д.). Наиболее просто пользоваться средним удельным показателем ущерба, приходящимся на 1 т выбросов и сбросов. Экономическая оценка предотвращенного экологического ущерба осуществляется на основе данных годовых отчетов территориальных природоохранных органов за рассматриваемый период, нормативных стоимостных показателей, материалов обследования эколого-ресурсных комплексов территорий. Формула расчета следующая:  где mi – объем выброса i-го загрязнителя; Аi – коэффициент приведения различных примесей к агрегированному виду монозагрязнителю); G – коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности территории, подверженной вредному воздействию; γ – денежная оценка единицы выброса – ущерб от загрязнения атмосферного воздуха годового выброса. Метод производственной функции позволяет в состав факторов производства включать естественные ресурсы (например, в сельском хозяйстве – это, кроме плодородия земель, состояние атмосферного воздуха и качество воды). Объем производства является результатом влияния всех производственных факторов. Дальнейшей задачей является вычленение доли дополнительных естественных ресурсов, выраженных в рыночных ценах, полученных в результате природоохранных мероприятий. До мер по охране окружающей среды: в  аловой доход будет равен (а + b + с); аловой доход будет равен (а + b + с);совокупные издержки составят (b + с); чистый доход: (а). После проведения природоохранного мероприятия: валовой доход составит (а + b+ с + d + е); совокупные издержки (с + е); чистый доход: (а + b + d). Тогда чистые выгоды от мер по охране окружающей среды и повышению ее качества составят: (а + b + d) – а = (b + d). Список использованной литературы: 1) Методические указания по разделу «Основы экологии» (для студентов фармацевтического факультета) – Донецк: ДонГМУ, 2013. - с.101 2) Д.О. Ластков, А.Н. Бессмертный, В.Я. Основы экологии (учебное пособие для студентов фармацевтических факультетов). – Донецк, 2013 – 180 с.: илюстр. Библиогр.: с.179 3) Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П., Янушанец О.И. Экология человека: учебник. –М., Икар, 2002. -770с. 4) Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба- М.: Гос. ком. РФ по охране окружающей среды, 1999 – 41 с. 5) Козельцев М.Л. Хрестоматия по курсу "Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной среды".- М: 2001-122с. |