|

|

Ответы к экзамену Ульшиной. Компоненты нефти и нефтепродуктов

Конструктивно цистерна состоит из следующих основных частей (рис.1): рамы 7, ходовой части 6, ударнотяговых устройств 5, тормозного оборудования 8, котла 4, внутренней 3 и наружной 10 лестниц, устройств крепления котла к раме 11, горловины 1 и сливного прибора 9, предохранительной арматуры 2. Рис.1 Цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов (модель15-1443): 1-горловина, 2-предохранительная арматура, 3-внутренняя лестница,4-котел, 5-ударнотяговые устройства, 6 - ходовая часть, 7-рама, 8-тормозноеоборудование, 9-сливной прибор, 10-наружная лестница, 11-устройства крепления котла к раме Рама служит для восприятия тяговых усилий, ударов в автосцепку, а также инерционных сил котла, возникающих при изменении скорости движения цистерны. По типу ходовой части различают 4-х и 8-ми осные цистерны (рис.2). Рис.2 Восьмиосная цистерна для бензина (модель15-1500) На большинстве цистерн устанавливается бессекционный котел, который состоит из цилиндрической части и двух днищ. Котел крепится к раме с помощью специальных болтов, а по краям - четырьмя хомутами с муфтами и натяжными болтами. В верхней части котла цистерн для нефти и нефтепродуктов смонтирован колпак с люком, предназначенный для их загрузки, а в нижней - сливной прибор для их выгрузки. Загрузка и выгрузка сжиженных газов производится через специальные патрубки с вентилями. Предохранительная арматура служит, в основном, для предотвращения разрушения котла цистерн при повышении давления. Различают следующие виды цистерн. Цистерны специального назначения в основном предназначены для перевозки высоковязких и высокопарафинистых нефтей и нефтепродуктов. Цистерны с паровой рубашкой отличаются от обычных тем, что нижняя часть у них снабжена системой парового подогрева с площадью поверхности нагрева около 40 м2. Цистерны-термосы предназначены для перевозки подогретых высоковязких нефтепродуктов; они покрыты тепловой изоляцией, а внутри котла у них установлен стационарный трубчатый подогреватель с поверхностью нагрева 34 м2. Цистерны для сжиженных газов рассчитаны на повышенное давление (для пропана - 2 МПа, для бутана - 8 МПа). Объем котла современных цистерн составляет от 54 до 162 м3, диаметр - до 3,2 м. В качестве тары при перевозке нефтегрузов в крытых вагонах используются бочки (обычно 200 литровые) и бидоны. В бочках транспортируются светлые нефтепродукты и масла, а в бидонах - смазки. Достоинствами железнодорожного транспорта являются: 1) возможность круглогодичного осуществления перевозок; 2) в одном составе (маршруте) могут одновременно перевозиться различные грузы; 3) нефть и нефтепродукты могут быть доставлены в любой пункт страны, имеющий железнодорожное сообщение; 4) скорость доставки грузов по железной дороге примерно в 2 раза выше, чем речным транспортом. К недостаткам железнодорожного транспорта относятся: 1) высокая стоимость прокладки железных дорог; 2) увеличение загрузки существующих железных дорог и как следствие - возможные перебои в перевозке других массовых грузов; 3) холостой пробег цистерн от потребителей нефтегрузов к их производителям.

26. Сливно-наливные операции нефтебаз, основные способы слива нефтепродуктов.

Сливоналивные устройства для железнодорожного транспорта. Слив самотёком и герметичный слив вязких нефтепродуктов из цистерн

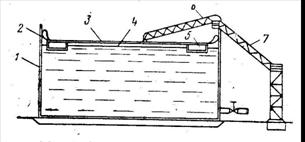

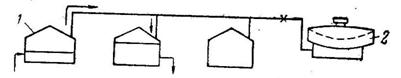

В практике эксплуатации нефтебаз применяют различные системы слива и налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, которые подразделяются на две основные группы. К первой группе относится принудительный способ слива - налива при помощи насосов. Ко второй группе относится самотечный слив - налив. Слив - налив при помощи насосов (рис. 2.1а) применяют, когда по условиям рельефа местности расположения резервуаров и схему коммуникации трубопроводов исключается применение самотечного слива.

Рис. 2.1 - Схемы слива - налива железнодорожных цистерн

На рис. 2.1б представлена схема самотечно-герметичного слива, осуществляемого через нижний сливной прибор, и самотечно-сифонного слива, осуществляемого через горловину железнодорожной цистерны. В этом случае резервуар располагают на более низких отметках по отношению к железнодорожной цистерне и слив осуществляют за счет гидростатического напора, т.е. разности уровней жидкости в сливаемой и наливаемой емкостях. Эта схема трубопровода от предыдущей отличается лишь отсутствием насоса.

Схема открытого самотечного слива (рис. 2.1в) отличается тем, то слив из железнодорожной цистерны осуществляют через сливной прибор по переносным лоткам, откуда нефтепродукт поступает в желоб и далее по отводной трубе в сливной («нулевой») резервуар, из которого он перекачивается в основные резервуары нефтебазы. В связи с тем, что система эта является негерметичной и представляет известную пожарную опасность, её применяют в основном для слива мазута.

Закрытый самотечный слив (рис. 2.1г) проводят также через нижний сливной прибор и герметичное устройство, присоединяемое к закрытому межрельсовому желобу из которого нефтепродукт откачивается насосом в резервуары нефтебазы.

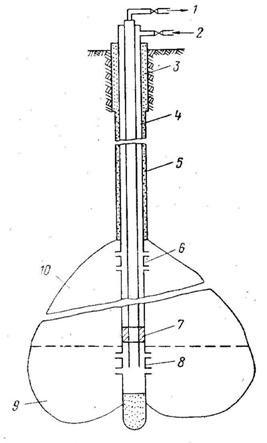

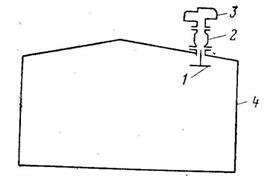

Известны и другие способы слива, например самотечный слив под давлением, когда для ускорения слива в цистерне создается повышенное давление путем подачи сжатого воздуха, пара или инертного газа, а также принудительный слив при помощи погружного насоса, опускаемого внутрь цистерны. При открытом самотечном сливе высоковязких и высокозастывающих нефтепродуктов используются сливные лотки. Лоток имеет наружную стенку 4 и внутреннюю стенку 3, которые образуют паровую рубашку. При межрельсовом сливе высоковязких нефтепродуктов используются установки нижнего слива СПГ-200. В нерабочем состоянии присоединительная головка 4 находится внутри обоймы 7. При присоединении к сливному прибору головка 4 поднимается вместе с гофрированным рукавом 8 и патрубком 10, после чего фиксируется с помощью зажимов 5.

Рис. 2.2 - Установка нижнего слива СПГ - 200: 1 - обратный клапан с противовесом; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - крышка; 4 - присоединительная головка; 5 - зажим; 6 - перекрытие сливного желоба; 8 - гофрированный рукав; 9 - гибкий корпус; 10 - алюминиевый патрубок; 11 - сливная труба

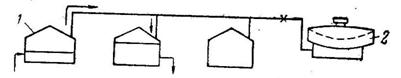

Принципиальные схемы исполнения сливного желоба приведены на рис. 2.3. При двустороннем открытом самотечном сливе желоб 6 расположен между путями. При сливе нескольких сортов высоковязких нефтепродуктов он делится на ряд отсеков, от каждого из которых идут трубопровода 3 к «нулевым» резервуарам 1, имеющим фильтр. Вдоль эстакады 4 проходит паропровода 5, от которого отходят пароразводящие трубы 7.

При межрельсовом сливе из желоба 6 нефтепродукт попадает в сборный колодец и, пройдя решетку, поступает по сливному желобу 3 в «нулевой» резервуар 1.

В обоих случаях целесообразно применение желобов-коллекторов, снабженных паровой рубашкой: подогретые высоковязкие нефтепродукты не образуют все увеличивающейся корки на стенках коллекторов.

Рис. 2.3 - Принципиальные схемы исполнения сливного желоба: а - при двустороннем сливе; б - при межрельсовом сливе; 1 - резервуар; 2 - фильтр; 3 - сливной желоб; 4 - эстакада; 5 - паропровод; 6 - желоб; 7 - пароразводящие трубы

нефтепродукт доставка сливоналивной цистерна

Для герметизированного слива-налива высоковязких нефтепродуктов используют установку АСН-8Б с шарнирно-сочлененным соединением труб, оборудованные пароподогревом и наличием паровой рубашки, с помощью которой можно подогревать сливаемый нефтепродукт и пропаривать внутреннюю полость сливного прибора цистерны в зимнее время.

Рис. 2.4 - Принципиальная схема установки АСН - 8Б: 1 - основание; 2 - труба коренная; 3 - шарнир горизонтальный; 4 - пружинное устройство; 5 - труба концевая; 6 - присоединительная головка; 7 - кран - конденсатоотводник; 8 - трехходовый кран; 9 - паровая рубашка; 10 - рукава паропровода; 11 - шарнир вертикальный

Для верхнего слива и налива одиночных цистерн применяется сливоналивные стояки с ручным насосами. Такие стояки устанавливают главным образом на небольших распределительных нефтебазах. Расстояние между отдельными стояками должно быть равным 4 м, что обеспечивает обслуживание цистерн разных типов без переформирования составов.

Слив и налив железнодорожных цистерн стремятся осуществлять в возможно короткое время, чтобы не задерживать подвижной состав. Предельные сроки слива и налива, установленные «Правилами сроки слива и налива, установленные «Правилами перевозок грузов Министерства путей сообщения СССР» для цистерн грузоподъемностью 20 т, составляют 2 ч. Однако при сливе вязких и застывающих нефтей и нефтепродуктов из цистерн, которые требуется разогревать в холодный период года, отводиться дополнительное время на разогрев, т.е. 2-10 ч. Для слива и налива одиночных железнодорожных цистерн (до трех цистерн) сооружают одиночные стояки, а для слива партий и целых маршрутов - односторонние (для 3-6 цистерн) и двусторонние (более 6 цистерн) сливно-наливные эстакады.

28. Перевозка и слив высоковязких нефтей и нефтепродуктов. Слив грузов с двухфазной средой. Технологические схемы.

Налив и слив грузов, перевозимых в цистернах и бункерных полувагонах, производятся в специально оборудованных и отвечающих требованиям безопасности местах необщего пользования.

Для обеспечения возможности налива нефтебитума в бункерные полувагоны во время атмосферных осадков (например, дождя и снегопада) фронты налива должны оборудоваться устройствами, предотвращающими попадание в бункер атмосферных осадков.

Персонал, обеспечивающий слив, налив цистерн, бункерных полувагонов, обязан знать конструкцию и оборудование цистерн, бункерных полувагонов, а также предназначение их отдельных элементов, обеспечивать сохранность железнодорожного подвижного состава при производстве работ по сливу, наливу груза.

Подготовка под налив специализированных цистерн проводится грузоотправителем, а при наличии возможности — перевозчиком за счет грузоотправителей в соответствии с заключенными между ними договорами.

В пунктах массового налива нефтепродуктов предъявленные под налив цистерны, бункерные полувагоны перевозчик осматривает в коммерческом отношении до подачи цистерн под погрузку с представителями грузоотправителя одновременно на выставочных железнодорожных путях или на путях промывочно-пропарочных предприятий.

Претензии не принимаются в отношении коммерческих неисправностей, предъявленных грузоотправителем после приема им цистерн и бункерных полувагонов для налива, и недостатки устраняются силами и за счет средств грузоотправителя.

Налив светлых нефтепродуктов производится либо с применением шлангов (труб), доходящих до дна котла цистерны, либо используются другие способы налива, предотвращающие образование пены и статического электричества.

В случае появления течи груза из цистерны на железнодорожных путях станции отправления грузоотправитель немедленно принимает меры к обеспечению сохранности груза, окружающей природной среды, в том числе посредством перекачки груза в другую цистерну или емкость.

Порядок устранения течи на путях железнодорожной станции отправления должен быть отражен в приложении к техническо-распорядительному акту станции.

Не допускается наливать имеющий температуру выше 100°С груз в цистерны, оборудованных универсальным сливным прибором.

Температура наливаемого битума в бункерный полувагон не должна превышать 150°С.

Налив грузов в цистерны не должен превышать грузоподъемность, указанную на котле цистерны.

Прием к перевозке груженой цистерны с неполным использованием ее вместимости или грузоподъемности разрешается перевозчиком при:

Перевозке нефтепродуктов в адреса нескольких предприятий перевозчика, обслуживаемых одним из его филиалов Утрате части груза в пути следования

При наливе бункерных полувагонов бункера заполняются грузом с недоливом на 250 мм до верхних кромок их бортов.

По окончании налива грузоотправитель обеспечивает: правильность установки, соответствующей диаметру крышки, уплотнительной прокладки; герметичное закрытие крышки загрузочного люка бункера, сливо-наливной арматуры, заглушек; пломбирование ЗПУ колпака цистерны в соответствии с Правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте; удаление возникших при наливе груза загрязнений с наружной поверхности грузовой емкости вагона, рамы, хокерного полувагона.

В случае нарушения требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

Выгрузка битума из бункерного полувагона производится последовательно из каждого бункера. Одновременная выгрузка из двух и более бункеров полувагона не допускается во избежание опрокидывания полувагона.

После слива (выгрузки) груза из цистерны, бункерного полувагона грузополучатель обеспечивает:

Очистку бункерного полувагона от остатков груза, грязи, льда, шлама

Очистку наружной поверхности котла цистерны, бункера полувагона, рамы, ходовых частей, тормозного оборудования и восстановление до отчетливой видимости знаков, надписей и трафаретов на котле

Правильную постановку и закрепление без перекоса как по отношению к плоскости рамы, так и по отношению друг к другу бункеров полувагона

Снятие знаков опасности, если цистерна после перевозки опасного груза очищена и промыта и следует в регулировку

Установление в транспортное положение деталей сливо-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования цистерны, плотное закрытие клапана и заглушки сливного прибора

Наличие установленных на место уплотнительных прокладок, плотное закрытие крышки люка цистерны

При нарушении требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

29. Потери нефтепродуктов при их хранении. Виды потерь и методы их сокращения.

Потери нефти и нефтепродуктов наносят большой вред всему народному хозяйству, поэтому борьба с потерями — чрезвычайно важная и актуальная задача. Для борьбы с потерями необходимо знать причины, вызывающие потери нефти и нефтепродуктов.

Потери происходят от утечек, испарения, смешения' различных сортов нефтепродуктов и нефтей.

По данным исследований в системе транспорта и хранения примерно 75% потерь нефти и нефтепродуктов происходит от испарения.

Потери от испарения. В резервуаре, имеющем некоторое количество продукта, газовое пространство заполнено паровоздушной смесью. Количество нефтепродукта в этой паровоздушной смеси:

, ,

гдес — объемная концентрация паров нефтепродукта в паровоздушной смеси;

р — плотность паров продукта;

V — объем газового пространства.

Всякое выталкивание паровоздушной смеси из газового пространства резервуара в атмосферу сопровождается потерями нефтепродукта, испарившегося в газовое пространство – это и есть потери от испарения. Они происходят по следующим причинам.

1. От вентиляции газового пространства. Если в крыше резервуара имеются в двух местах отверстия, расположенные на расстоянии Н по вертикали, то более тяжелые бензиновые пары будут выходить через нижнее отверстие, а соответствующее количество атмосферного воздуха входить в газовое пространство резервуара через верхнее отверстие; установится естественная циркуляция воздуха и бензиновых паров в резервуаре, образуется так называемый газовый сифон. Объемная потеря газа в единицу времени работы «газового сифона» определяется по уравнению:

, ,

где у — коэффициент расхода отверстия;

F — площадь отверстия;

р — давление, под которым происходит истечение, оно равно разности весов столбов высотой Н паровоздушной смеси плотностью рс и воздуха плотностью рв, т.е.:

. .

Потери от вентиляции могут происходить через открытые люки резервуаров, цистерн путем простого выдувания бензиновых паров ветром, вследствие чего их необходимо тщательно герметизировать.

2. Потери от «больших дыханий» — от вытеснения паров нефтепродуктов из газового пространства емкостей закачиваемым нефтепродуктом. Нефтепродукт, поступая в герметизированный резервуар, сжимает паровоздушную смесь до давления, на которое установлена арматура. Как только давление станет равным расчетному давлению дыхательного клапана, из резервуара будут выходить пары нефтепродукта, начнется «большое дыхание» («выдох»). Чем больше давление, на которое отрегулирован дыхательный клапан, тем позднее начнется «большое дыхание».

При откачке нефтепродукта из резервуара происходит обратное явление: как только вакуум в резервуаре станет равен вакууму, на который установлен дыхательный клапан, в газовое пространство начнет входить атмосферный воздух — произойдет «вдох» резервуара.

3. Потери от «обратного выдоха». Вошедший в резервуар воздух начнет насыщаться парами нефтепродукта; количество газов в резервуаре будет увеличиваться; вследствие этого по окончании «вдоха», спустя некоторое время из резервуара может произойти «обратный выдох» — выход насыщающейся газовой смеси.

4. Потери от насыщения газового пространства. Если в пустой резервуар, содержащий только воздух, залить небольшое количество нефтепродукта, последний начнет испаряться и насыщать газовое пространство. Паровоздущная смесь будет увеличиваться в объеме, и часть ее может уйти из резервуара — произойдут потери от насыщения.

5. Потери от «малых дыханий» происходят в результате следующих причин:

а) из-за повышения температуры газового пространства в дневное время. В дневное время газовое пространство резервуара и поверхность нефтепродукта нагреваются за счет солнечной радиации. Паровоздушная смесь стремится расшириться, с поверхности нефтепродукта испаряются наиболее легкие фракции, концентрация паров нефтепродукта в газовом пространстве повышается, давление растет. Когда избыточное давление в резервуаре станет равным давлению, на которое установлен дыхательный клапан, он открывается и из резервуара начинает выходить паровоздушная смесь — происходит «выдох». В ночное время из-за снижения температуры часть паров конденсируется, паровоздушная смесь сжимается, в газовом пространстве создается вакуум, дыхательный клапан открывается и в резервуар входит атмосферный воздух — происходит «вдох»;

б) из-за снижения атмосферного давления. При этом разность давлений в газовом пространстве резервуара и атмосферного может превысить перепад давлений, на который установлен дыхательный клапан, он откроется и произойдет «выдох» («барометрические малые дыхания»). При повышении атмосферного давления может произойти «вдох».

Мероприятия по сокращению потерь нефти от испарения

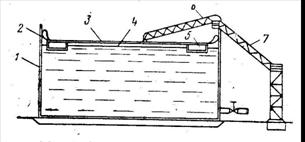

Всякое уменьшение газового пространства является одним из эффективных методов борьбы с потерями от испарения. Этот метод получил воплощение в резервуарах с плавающими крышами, с понтонами или плавающими экранами, с плоскими крышами, при хранении на водяных подушках или в настоящее время в контакте с рассолом в подземных соляных куполах. На рис.13 схематично изображен резервуар с плавающей крышей. При выкачке или заполнении резервуара крыша следует за уровнем продукта, насыщенное парами газовое пространство сведено до минимума.

Рис. 13. Схема резервуара с плавающей крышей

1 – корпус резервуара; 2 – затвор, уплотняющий зазор между корпусом резервуара и плавающей крышей; 3 – плавающая крыша; 4– насыщенное парами газовое пространство; 5 – поплавки плавающей крыши; 6 – подвижная лестница; 7 – неподвижная лестница

Резервуар с понтоном отличается от резервуара с плавающей крышей наличием стационарной кровли и отсутствием шарнирных труб и водостоков с обратным сифоном, предназначенных для удаления воды с поверхности плавающей крыши. Наличие стационарной кровли предотвращает попадание на поверхность плавающего понтона атмосферных осадков. Резервуары с понтонами распространены в северных районах и в средней полосе; резервуары с плавающей крышей преимущественно в южных районах.

Понтоны и плавающие крыши изготовляются из стали, синтетических и резинотканевых материалов.

Хранение легкоиспаряющихся нефтепродуктов в вертикальных цилиндрических резервуарах рекомендуется только при уклоне крыши 1:20 («плоские» крыши).

Плавающие крыши сокращают потери от «малых и больших» дыханий в среднем на 70—80%.

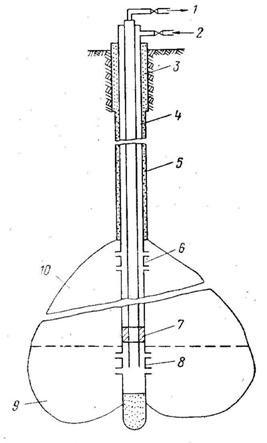

На рис.14 изображено схематично подземное хранилище для нефти и нефтепродуктов.

Рис. 14. Подземное хранилище для нефти и нефтепродуктов:

1 – выход рассола (закачка рассола); 2 – закачка нефти (выход нефти); 3 – кондуктор; 4 – эксплуатационные трубы; 5 – обсадная колонна; 6 и 8 – верхний и нижний интервалы перфораций; 7 – пакер; 9 – рассол; 10 – нефть

Нефть подается в кольцевое пространство между эксплуатационными трубами и колонной, рассол вытесняется через нижний интервал перфораций и уходит наверх по эксплуатационным трубам в специальную земляную емкость. Выдача нефти производится путем закачки рассола через нижний интервал перфораций и вытеснением ее в кольцевое пространство через верхний интервал. При хранении в таких емкостях потери от испарения отсутствуют.

2. Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства уменьшает потери от испарения.

Для уменьшения амплитуды колебания температуры защищают резервуары от нагревания солнечными лучами. Наиболее простое мероприятие — затенение небольших резервуаров путем насаждения лиственных деревьев. Сюда же относится и окрашивание резервуаров луче-отражающими светлыми красками, устройство луче-отражающих экранов из асбофанеры, шифера и других материалов; их помещают на расстоянии 0,1—0,5 м от корпуса и покрытия резервуара. Простейшим мероприятием является устройство на резервуарах водяного экрана. С этой целью боковые стенки резервуара делают возвышающимися над плоским покрытием. В образовавшийся бассейн наливают воду, добавляя ее по мере испарения, либо устанавливают непрерывный ток воды. Газовое пространство охлаждается за счет скрытой теплоты испарения воды и разности температур охлаждающей воды и паро-воздушной смеси. Водяные экраны на 25—30% снижают потери от «малых дыханий» резервуаров.

Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства достигается также заглублением резервуаров. В резервуарах, заглубленных на 0,5 м, суточные колебания температур практически не наблюдаются.

В железобетонных резервуарах из-за высокого теплового сопротивления бетонных стенок температура внутри резервуара в течение суток мало меняется, и поэтому потери от малых дыханий из таких резервуаров незначительны.

3. При увеличении нагрузки клапана давления (хранение под давлением) можно сократить потери от «больших дыханий» и ликвидировать потери от «малых дыханий».

Вертикальные цилиндрические стальные резервуары с обычной кровлей мало пригодны для хранения под давлением, так как конструкция их рассчитана лишь на небольшие избыточные давления и вакуум.

К резервуарам, рассчитанным на повышенное избыточное давление и вакуум, относятся вертикальные цилиндрические резервуары со сферическим покрытием при высоких давлениях (0,03 — 0,04 МПа) объемом до 2000м3, при низких (0,015 — 0,02 МПа) — до 5000м3.

На большие избыточные давления рассчитаны и каплевидные резервуары. В основу конструирования каплевидных резервуаров положен принцип равнопрочности оболочки в направлении главных кривизн. Каплевидные резервуары объемом до 6000м3 при давлении 0,03 — 0,2 МПа строят с опорным кольцом и экваториальной опорой.

4. Потери от испарения можно сократить улавливанием паров нефтепродуктов. В сфере транспорта и хранения широкое распространение получили газовые обвязки. Ввиду отсутствия надежного промышленного образца газосборника газовые обвязки сокращают потери только при совпадении операций закачки и выкачки в группе обвязанных резервуаров (рис.15).

Рис. 15. Схема газовой обвязки группы резервуаров с газосборником

|

1 – резервуары; 2 –газосборник

5. Для сокращения потерь большое значение имеет уменьшение парциального давления паров нефтепродукта в газовом пространстве.

Применение понтонов кроме сокращения до минимума объема газового пространства между поверхностью продукта и понтоном приводит также к уменьшению парциального давления паров нефтепродукта в пространстве между понтоном и кровлей резервуара, что сокращает потери из этого пространства в атмосферу.

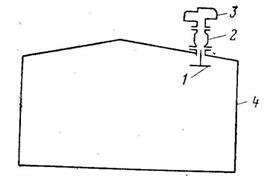

Рис. 16. Схема установки диска-отражателя в резервуаре:

1 – диск-отражатель; 2 – огневой предохранитель; 3 – дыхательный клапан; 4 – резервуар

Установка диска-отражателя под монтажным патрубком дыхательного клапана (рис.16) не дает струе входящего при выкачке продукта воздуха быстро распространяться в глубь газового пространства резервуара, сокращая тем самым перемешивание воздуха с нижележащими насыщенными слоями парововдушной смеси. Это приводит к уменьшению парциального давления паров нефтепродукта в верхних, выталкиваемых при «большом дыхании», слоях газового пространства и, следовательно, к уменьшению потерь от испарения.

6. Потеря нефтепродуктов от испарения можно в значительной степени уменьшить путем рациональной организации эксплуатации резервуарных парков: герметизации резервуаров, регулярной ревизии дыхательной арматуры, хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов в заполненных резервуарах, сокращения до минимума количества внутрибазовых перекачек и др.

5. Выбор мероприятия для сокращения потерь

Понтоны – эффективное средство сокращения потерь нефти и легкоиспаряющихся нефтепродуктов от «малых и больших дыханий» и «обратного выдоха» резервуара.

Резервуар с понтонов отличается от резервуара с плавающей крышей наличием стационарной кровли, защищающей понтон от атмосферных осадков. В результате этого отпадает необходимость в сооружение малонадёжных в эксплуатации дренажных систем и катучей лестницы, облегчаются условия работы уплотняющих затворов, предотвращается загрязнение нефтепродуктов и т.д.

Существует конструкции понтонов как из металла, так и из синтетических материалов.

Эффективность применения понтонов для сокращения потерь нефти или нефтепродуктов определяется степенью герметизации зазора между понтоном и стенкой резервуара и вокруг направляющих стоек, что зависит от конструкции уплотняющего затвора.

Затвор частично погружён в хранимую в резервуаре жидкость и имеет собственную плавучесть. Вследствие этого под затвором отсутствует газовое пространство, что повышает эффективность понтона в сокращение потерь нефти или нефтепродуктов от испарения.

Практика показала, что понтоны из синтетических материалов по сравнению с металлическими практически непотопляемы (вследствие отсутствия полых поплавков), обладают хорошей гибкостью, позволяют вести ремонт без применения огневых работ в резервуаре. Их можно собирать в действующих резервуарах без демонтажа части кровли или корпуса. У них значительно меньше масса и небольшой расход металла. При их использовании полезная ёмкость резервуара уменьшается незначительно.

Расчёт потерь нефти от испарения с применением понтона

Расчёт сводится к произведению эффективности применения понтона на годовые потери нефти от испарения.

30. Назначение и типы АЗС (традиционная, блочная, модульная, передвижная, контейнерная, топливораздаточный пункт, многотопливная АЗС, АГНКС, АГЗС

31. Классификация АЗС по функциональному назначению, способу размещения резервуаров, по нормативным параметрам типовых проектов.

А)Стационарная АЗС

Требования к размещению

Б)Передвижная АЗС

В) Контейнерные АЗС

32. Навесная группа стационарных АЗС.

Трудно переоценить значение навеса авто-заправочной станции. Он защищает оборудование АЗС от высокой влажности и грозовых разрядов, благодаря ему клиенты получают защиту от непогоды. В темное время суток светильники навеса наполняют ярким светом всю территорию АЗС, а рекламные постеры видны издалека.

Конструкции навесов отличаются весьма разнообразным функциональным дизайном. Они могут быть прямыми, угловыми, Т-образными, круглыми. Законченный вид им придает украшение разнообразными светильниками, лайтпостерами, фонарями и неоновым освещением.

В комплект поставки навесной группы входят:

- металлоконструкции,

- кровельный комплект,

- комплект облицовки с информационными панелями и фризами,

- обогреваемые ливнестоки колонн,

- подшивной потолок со встроенными светильниками освещения,

- коронки заправочных островков.

33. Здания стационарных АЗС.

34. Требования к размещению стационарных АЗС

35. Технологическая линия наполнения АЗС.

36. Технологическая линия выдачи АЗС.

Линии выдачи топлива должны быть оборудованы обратными клапанами, открывающимися давлением или разряжением, создаваемым насосами этих линий, и герметично закрывающимися при обесточивании указанных насосов.

37. Технологическая линия обесшламливания АЗС.

линия обесшламливания – комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается удаление подтоварной воды с включениями твердых частиц (шлама);

38. Технологическая линия деаэрации АЗС.

Деаэрация (от де- и др.-греч. aеr — воздух), — удаление кислорода и других газов из жидкости (воды систем отопления икотельных контуров, лёгкого жидкого топлива и т. п.).

39. Резервуары АЗС.

Топливные резервуары для АЗС предназначены для приема и хранения топлива: бензина, дизтоплива на автозаправочных станциях (АЗС).

Резервуары для АЗС объемом 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 75 м куб это стальные горизонтальные и вертикальные, одностенные и двустенные, односекционные, двухсекционные и многосекционные емкости.

Резервуар для АЗС предназначен для хранения топлива (светлых и темных нефтепродуктов) на автозаправочных станциях. Чтобы получить заявленные характеристики работы автомобиля нужно заправлять его соответствующим топливом, которое хранится в специальном резервуаре АЗС. Кстати, чтобы отличить качественное топливо, соответствующее новому ДСТУ в его названии предусмотрели приставку «ЕВРО».

|

|

|

Скачать 1.43 Mb.

Скачать 1.43 Mb.

,

,