Контр.электробезопасность. Контрольная работа по дисциплине Электротехника и электроника специальность 08. 02. 01

Скачать 110.43 Kb. Скачать 110.43 Kb.

|

|

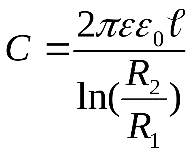

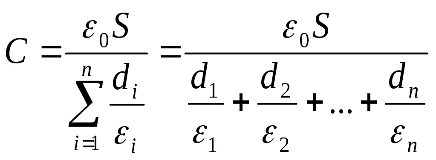

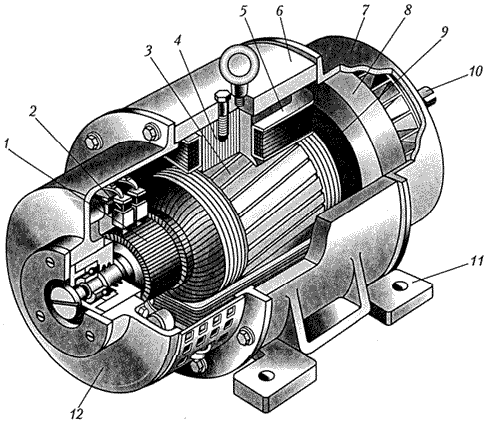

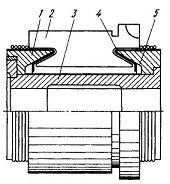

Министерство образования и науки Республики Татарстан Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» (ГАПОУ «ККСАиГХ») Контрольная работа по дисциплине «Электротехника и электроника» специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень среднего профессионального образования) Выполнил студент гр.135 Явкина Нина Александровна Преподаватель Жаринова И.С. Казань 2023 Электрическая емкость, конденсаторы. Сообщённый проводнику заряд q распределяется по его поверхности так, что напряжённость поля внутри проводника равна нулю. Если проводнику сообщить такой же заряд q, то он распределится по поверхности проводника. Отсюда вытекает, что потенциал проводника пропорционален находящемуся на нём заряду: q = Cφ Коэффициент пропорциональности С называют электроёмкостью: Электроёмкость проводника или системы проводников – физическая величина, характеризующая способность проводника или системы проводников накапливать электрические заряды. Единица электроёмкости – фарад (Ф). Для примера рассчитаем электроёмкость уединённого проводника, имеющего форму сферы. Используя соотношение между потенциалом и напряжённостью электростатического поля, запишем R – радиус сферы. При вычислении полагаем, что φ∞=0. Получаем, что электроёмкость уединённой сферы равна Из соотношения видно, что электроёмкость зависит как от геометрии проводника, так и от относительной диэлектрической проницаемости среды. Конденсаторы – это система из двух проводников, обкладок, разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Тогда электрическое поле, создаваемое зарядами на конденсаторе, будет практически целиком сосредоточено между его обкладками. Электроёмкость определяется геометрией конденсатора и диэлектрическими свойствами среды, заполняющей пространство между обкладками. По форме исполнения различают плоские, цилиндрические, сферические и слоистые конденсаторы. Плоские конденсаторы. Электроёмкость плоского конденсатора (S – площадь обкладка конденсатора, d - расстояние между обкладками, ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющая пространство между обкладками). Цилиндрические конденсаторы. Электроёмкость цилиндрического конденсатора  (R1 и R2 – радиусы аксиальных цилиндров, ℓ- длина образующей цилиндров). Сферические конденсаторы. Электроёмкость сферического конденсатора (R2 и R1 – радиусы сферы; ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между сферами). Слоистые конденсаторы. Электроёмкость слоистого конденсатора, т.е. конденсатора, имеющего слоистый диэлектрик,  Для получения необходимой электроёмкости конденсаторы соединяют в батарею. Различают два соединения конденсаторов: параллельное и последовательное. При параллельном соединении конденсаторов общий заряд батареи равен q = q1+q2+q3, но так как q1 = UABC1; q2 = UABC2; qn = UABCn, то q = UAB (C1+ C2+…+ Cn), откуда С= C1+ C2+ C3 При параллельном соединении конденсаторов электроёмкость батареи равна сумме электроёмкостей, включённых в неё: При последовательном соединении заряд батареи равен q = q1 = q2 = q3 напряжению между точками А и В При последовательном соединении конденсаторов электроёмкость батареи Принцип работы действия и устройство электрических машин постоянного тока. Основные элементы конструкции и их назначения. Несмотря на преимущественное распространение электроэнергии переменного тока в ряде отраслей промышленности широко используется и постоянный ток. В связи с этим находят широкое применение электрические машины постоянного тока. Двигатели постоянного тока предназначены для преобразования электрической энергии постоянного тока в механическую энергию, которая передается через вал рабочему органу приводного механизма. Двигатели постоянного тока обладают важными преимуществом перед другими электродвигателями: они позволяют плавно и в широких пределах регулировать скорость вращения и обладают большим пусковым и перегрузочными моментами, сравнительно высоким быстродействием, что важно при реверсировании и торможении. Двигатели постоянного тока применяются: - в электроприводах главного движения и подач металлорежущих станков, штамповочных машин, роботов и манипуляторов, прокатных станов металлургического производства, некоторых типов грузоподъемных механизмов; - в тяговых электроприводах транспортных средств мощных тягачей различного назначения, трамваев, троллейбусов, тепловозов; - в электроприводах роторов мощных снегоочистителей; - как исполнительные элементы автоматических систем управления технологическими процессами и производственными установками. Конструкция машин постоянного тока Машины постоянного тока – обратимые. Они могут работать и как генератор и как двигатель. Конструктивно генераторы и двигатели постоянного тока устроены одинаково. На рис. 5.1 показан продольный разрез двигателя постоянного тока. Ри  с. 5.1 -Общий вид двигателя постоянного тока: с. 5.1 -Общий вид двигателя постоянного тока:1-коллектор, 2 - щеточный аппарат, 3 – якорь, 4 – главные полюса, 5 – катушка обмотки возбуждения, 6 – станина, 7 и 12 подшипниковые щиты, 8 - вентилятор, 9 – лобовые части обмотки статора, 10 - вал, 11-лапы Машины постоянного тока состоит из двух основных частей: статора – неподвижной части и подвижной части – ротора. В машинах постоянного тока ротор называется якорем. Основными конструктивными элементами машин постоянного тока (рис. 5.1) являются станина 6 с закрепленными на ней главными 4 и добавочными полюсами, вращающийся якорь 3 с обмоткой возбуждения 5 и коллектором 1 и щеточный аппарат 2. В машинах малой и средней мощностей станина одновременно служит и корпусом, к которому крепятся лапы 11 для установки машины, и частью магнитопровода. По ней замыкается магнитный поток. В большинстве машин станина выполнена массивной, из стальных труб, либо сварной из листов конструкционной стали. В ряде машин станину выполняют шихтованной. К внутренней поверхности станины крепят главные и добавочные полюсы. Сердечники главных полюсов массивные либо набраны из листов стали толщиной 1 — 2 мм. Сердечники добавочных полюсов, как правило, массивные. На главных полюсах располагаются обмотки возбуждения; их МДС создают рабочий поток машины. Обмотки добавочных полюсов, расположенных по поперечным осям машины, служат для обеспечения нормальной коммутации. Магнитопровод якоря шихтуется из листов электротехнической стали. В машинах малой мощности сердечник якоря насаживается непосредственно на вал со шпонкой и фиксируется в осевом направлении буртиком вала и кольцевой шпонкой. С торцов якоря для предотвращения распушения листов во время работы установлены нажимные шайбы, совмещенные с обмоткодержателями. На валу 10 двигателя расположен якорь двигателя. Сердечник якоря представляет собой цилиндрический магнитопровод 6, в пазах которого расположена обмотка якоря 7. Якорьмашины постоянного тока в настоящее время выполняется, как правило, барабанного типа. Он состоит из: сердечника якоря 4, набираемого из листовой электротехнической стали толщиной 0,35–0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов листы изолируются друг от друга лаковой или оксидной пленкой. На наружной поверхности сердечника якоря имеются пазы, равномерно распределенные по окружности, в которые укладывается обмотка якоря 5. Обмотка выполняется из специальных медных обмоточных проводов круглого или прямоугольного сечения. Элементы обмотки тщательно изолируются между собой и от сердечника и закрепляются в пазах при помощи клиньев или бандажей из стальной проволоки. Части обмотки, выступающие с торцов сердечника (лобовые соединения), крепятся бандажами. Секции обмотки якоря присоединены к коллектору 1. К нему же прижимаются пружинами неподвижные щетки 2. Закрепленный на валу двигателя коллектор состоит из ряда изолированных от него и друг от друга медных пластин. С помощью коллектора, и щеток осуществляется соединение обмотки якоря с внешней электрической цепью. У двигателей они, кроме того, служат для преобразования постоянного по направлению тока внешней цепи в изменяющийся по направлению ток в проводниках обмотки якоря. Обмотки якорей двухслойные. В машинах мощностью до 15 — 20 кВт они выполнены из круглого провода и уложены в полузакрытые пазы. В пазовых частях обмотка крепится пазовыми клиньями, в лобовых - бандажами из стеклоленты или немагнитной стальной проволоки, которые прижимают их к обмоткодержателям. В машинах большой мощности катушки обмотки якоря наматывают из прямоугольного провода и укладывают в открытые пазы. Крепление обмотки либо такое же, как и в машинах малой мощности, т. е. клиньями в пазовой и бандажами в лобовой части, либо бандажами и в пазовой, и в лобовой части. Обмотка якоря присоединяется к коллектору, закрепленному на валу машины. Обычно коллектор выполняется цилиндрического типа, реже торцевого. Продольный разрез цилиндрического коллектора приведен на рис. 5.2. Р  ис. 5.2 ис. 5.21 - передний нажимной конус; 2 — пластины коллектора; 3 — втулка коллектора; 4 — изоляционная манжета; 5 —задний нажимной конус Коллектор состоит из коллекторных пластин (ламелей) 2, изолированных друг от друга и от элементов крепления миканитовыми прокладками и манжетами 4. С торцов пластины стягиваются нажимными конусами (фланцами) 5. Благодаря специальному выступу (ласточкину хвосту) пластины сжимаются между собой, образуя жесткую конструкцию. Затем коллектор обтачивается, чтобы его рабочая поверхность была строго цилиндрической. Для соединения обмотки якоря с внешней цепью служит щеточный аппарат. Обычно он состоит из щеточной траверсы с пальцами и щеткодержателей со щетками. Щеткодержатель состоит из обоймы, в которой располагается щетка, и нажимной пружины, прижимающей щетку к коллектору. Все одноименные щетки соединяются между собой сборными шинами, которые выводятся на зажимы машины, как концы обмотки якоря. Обмотка якоря впаивается непосредственно в выступающие части коллекторных пластин или при помощи специальных соединительных проводников (петушков), если разница в диаметрах коллектора и якоря велика. Дополнительные полюса с расположенной на них обмоткой уменьшают искрение между щетками и коллектором машины. Обмотку дополнительных полюсов соединяют последовательно с обмоткой якоря и на электрических схемах часто не изображают. Кроме двигателей, имеющих два главных полюса, существуют машины постоянного тока с четырьмя и большим количеством главных полюсов. При этом соответственно увеличивается количество дополнительных полюсов и комплектов щеток. На корпусе также расположены табличка с паспортными данными и клеммная коробка. Клеммы на щитке коробки маркируются: начало и конец обмотки якоря А1 и А2; параллельной обмотки возбуждения – Е1 и Е2 , обмотки дополнительных полюсов – В1 и В2 . Заземлители естественные и искусственные, нормы сопротивления, правила заземления. Чтобы получить заземляющие устройства с малым сопротивлением, широко используются естественные заземлители. Естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для заземления. К ним можно отнести: водопроводные и иные трубы, проложенные в земле, металлические конструкции, хорошо связанные с землей, сварочные оболочки кабелей, металлические шпунты и т.п. На устройство таких заземлителей не требуется специальных затрат. Поэтому они должны быть использованы в первую очередь. В тех случаях, когда такие естественные заземлители отсутствуют, для заземляющих устройств приходится устраивать искусственные заземлители. Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполненный для целей заземления. Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикальные и горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используется прутковая сталь диаметром 12 мм и длиной 4-5 м, а горизонтальных — угловая сталь размером 50 x 50 x 6 мм и длиной 2,5-3 м или сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм. Вертикальные электроды погружаются на глубину 4 м в предварительно вырытой траншее глубиной 0,7-0,8 м. Верхний конец электрода должен выступать над дном траншеи на высоту 0,1-0,2 м. Вертикальные электроды с горизонтальными соединяются сваркой. Погружение электродов производится, как правило, механизированным способом с помощью копров, вибраторов, гидропрессов и т.п. Траншеи с уложенными в них электродами следует засыпать землей, не содержащей камней и строительного мусора. Выбор электродов и глубину их заложения определяют в зависимости от характера грунта и климатических условий. В соответствии с ПУЭ величина сопротивления заземления нейтрали источника тока в любое время года должна быть: не более 8 Ом при напряжении 220/127 В, 4 Ом при напряжении 380/220 В и 2 Ома при напряжении 660/380 В. Если заземляющее устройство одновременно используется для электроустановок выше 1000 В с малыми токами замыкания на землю, то сопротивление заземляющего устройства определяется по формулеr3 = 125 / I3, где I3— расчетный ток замыкания на землю, А. Приближенное значение расчетного тока I3может быть определено таким образом I3= lКЛ и lВЛ — протяженность кабельных и воздушных линий, км. На воздушных линиях зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода. На концах воздушной линии длиной более 200 м, а также на вводах от воздушных линий к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода. Общее сопротивление повторного заземлителя должно быть не более 5, 10 и 20 Ом при напряжениях 660, 380 и 220 В соответственно. Расчет заземлителя сводится к определению количества вертикальных и длины горизонтальных электродов, обеспечивающих необходимую норму сопротивления заземления. |