контрольная. Контрольная работа по дисциплине Разработка

Скачать 236.84 Kb. Скачать 236.84 Kb.

|

|

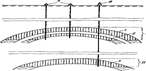

Контрольная работа по дисциплине: «Разработка» Выполнил:______________ Группы:__________________ Проверил:_________________ 5. Объект разработки. Факторы, влияющие на выбор объекта разработки. Факторы, влияющие на выделение залежи в объект разработки или объединение нескольких залежей в один объект разработки. Объект разработки — это искусственно выделенное в пределах разрабатываемого месторождения геологическое образование (пласт, массив, структура, совокупность пластов), содержащее промышленные запасы углеводородов, извлечение которых из недр осуществляется при помощи определенной группы скважин или других горнотехнических сооружений. В объект разработки может быть включен один, несколько или все пласты месторождения. Основные особенности объекта разработки — наличие в нем промышленных запасов нефти и определенная, присущая данному объекту группа скважин, при помощи которых он разрабатывается. Рассмотрим пример. Пусть имеем месторождение, разрез которого показан на рисунке 1. Это месторождение содержит три пласта, отличающиеся толщиной, областями распространения насыщающих их углеводородов и физическими свойствами. Можно утверждать, что на рассматриваемом месторождении целесообразно выделить два объекта разработки, объединив пласты 1 и 2 в один объект разработки (объект 1), а пласт 3 разрабатывать как отдельный объект (объект П). Рис. 1: Разрез многопластового нефтяного месторождения  Включение пластов 1 и 2 в один объект обусловлено тем, что они имеют близкие значения проницаемости и вязкости нефти и находятся на небольшом расстоянии друг от друга по вертикали. К тому же извлекаемые запасы нефти в пласте 2 сравнительно невелики. Пласт 3 хотя и имеет меньшие по сравнению с пластом 1 извлекаемые запасы нефти, но содержит маловязкую нефть и высокопроницаемый. Следовательно, скважины, вскрывшие этот пласт, будут высокопродуктивными. Кроме того, если пласт 3, содержащий маловязкую нефть, можно разрабатывать с применением обычного заводнения, то при разработке пластов 1 и 2, характеризующихся высоковязкой нефтью, придется с начала разработки применять иную технологию, например вытеснение нефти паром, растворами полиакриламида (загустителя воды) или при помощи внутрипластового горения. Вместе с тем следует учитывать, что, несмотря на существенное различие параметров пластов 1, 2 и 3, окончательное решение о выделении объектов разработки принимают на основе анализа технологических и технико-экономических показателей различных вариантов объединения пластов в объекты разработки. Объекты разработки иногда подразделяют на следующие виды: самостоятельный, т.е. разрабатываемый в данное время, и возвратный, т.е. тот, который будет разрабатываться скважинами, эксплуатирующими в этот период другой объект. На выделение объектов разработки влияют следующие факторы. 1) Геолого-физические свойства пород-коллекторов нефти и газа. 2) Физико-химические свойства нефти и газа. 3) Фазовое состояние углеводородов и режим пластов 4) Условия управления процессом разработки нефтяных месторождений. 6. История проектирования и разработки нефтяных площадей многопластовых месторождений. Выделение эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. Понятие базового и возвратного горизонтов. Очередность ввода в разработку эксплуатационных объектов. Одновременная эксплуатация двух и более пластов одной сеткой скважин. Раздельная и совместная эксплуатация. Разработка многопластового нефтяного месторождения представляет собой сложный процесс по добыче полезных ископаемых из недр Земли. Разработка осуществляется при использовании буровых скважин или шахт. Системы разработки скважин подразумевают улучшение движения нефти в пластах, этот процесс содержит несколько этапов: На первой стадии вводят эксплуатационные объекты в многопластовое месторождение. Создается сетка размещения самой скважины. Определяется порядок и интенсивность работ. Выявляются способы регулирования пластов. Виды систем разработки многопластового нефтяного месторождения Можно выделить три основных системы разработки месторождений нефти, состоящих из нескольких пластов: Первый метод – снизу вверх. Суть способа состоит в том, что залежи топлива вводятся в обработку последовательно, начиная с нижнего. Первый пласт в данном случае базисный. Первый пласт выбирается тщательно, по признаку его высокой продуктивности. Предварительно базис хорошо изучают на больших площадях, определяют его сортность и пригодность для быстрого бурения. Второй метод именуется сверху-вниз. При этом пласты вводят в разработку последовательно, начиная с верхнего и двигаясь вниз. Если используется ударный способ бурения – такая система особенно удобна. Но на сегодняшний день ударный способ почти не применяют, он используется как исключение при работе с неглубоко залегающими пластами. Последний метод является самым современным и чаще всего применяется – это система одновременной разработки двух и более пластов. Способ самый эффективный и продуктивный, при этом пласты разбуриваются одновременно отдельной сеткой скважин. Система хороша в том случае, если все пласты месторождения очень продуктивны и имеют хорошо выраженный напор. При выборе месторождения следует учитывать несколько факторов: геолого-физические свойства пород, химические свойства воды и газа, а также фазовое состояние углеводородов, режимы пластов, технику бурения. Перед началом разработки месторождения проводятся тщательные исследования. Объекты для разработки могут быть самостоятельными или возвратными. Возвратными называют те объекты, которые можно разрабатывать скважинами, которые используют другой объект. Эксплуатационным объектом, или объектом разработки, называют один или несколько продуктивных пластов месторождения, которые выделяют исходя из геолого-технических условий и экономических соображений для совместной разработки одной серией скважин. При наличии в разрезе месторождения одного продуктивного пласта залежь нефти является единичным объектом разработки. В этом случае и месторождение, и эксплуатационный объект называют однопластовым. Базисный горизонт – это самый крупный по размерам и запасам, а также наиболее изученный по сравнению с другими горизонтами. К возвратным обычно относят менее продуктивные с меньшими запасами и менее изученные пласты. Возвратные пласты вводят в разработку после окончания разработки основного (базисного) горизонта, возвратные пласты залегают выше основного. Поэтому скважины бурят по выбранной сетке на основной пласт. После окончания разработки основного пласта в скважинах устанавливают цементные мосты (отсекают основной горизонт), проводят перфорацию вышележащих возвратных горизонтов и вводят их в разработку. При переходе на вышележащий объект при необходимости бурят дополнительные эксплуатационные и нагнетательные скважины. Конечно, можно одновременно бурить скважины на основном и на возвратном объектах, т.е. разрабатывать каждый пласт самостоятельной сеткой одновременно. При этом будет обеспечен быстрый рост добычи нефти и газа. В то же время, учитывая, что на каждый объект будет буриться самостоятельная сетка скважин, потребуются значительные дополнительные капитальные вложения на бурение скважини их обустройство. Поэтому окончательное решение принимается после проведения технико-экономического обоснования с рассмотрением в нем нескольких различных вариантов систем разработки, при этом учитываются сроки окупаемости капитальных вложений, коэффициент нефтеизвлечения и прибыль по каждому варианту и принимается наиболее эффективный. (по Кудинову) 7. Источники и характеристики пластовой энергии. Упругий режим. Водонапорный режим. Режим растворенного газа. Газонапорный режим. Гравитационный режим. Смешанные режимы. Обобщение и реализация режимов работы залежей. Энергия — это физическая величина, определяющая способность тел совершать работу. Работа, применительно к нефтедобыче, представляется как разность энергий или освободившаяся энергия, необходимая для перемещения нефти в пласте и дальше на поверхность. Различаем естественную и в случае ввода извне, с поверхности искусственную пластовые энергии. Они выражаются в виде потенциальной энергии как энергии положения и энергии упругой деформации. Эффективность расходования пластовой энергии, т.е. количество получаемой нефти на единицу уменьшения ее величины, зависит от вида и начальных запасов энергии, способов и темпа отбора нефти. Пластовая энергия расходуется на преодоление разного рода сил сопротивления, гравитационных, капиллярных сил при перемещении нефти и проявляется в процессе снижения давления, создания депрессии на пласт-коллектор Упругий режим Условие упругого режима — превышение пластового давления, точнее давления во всех точках пласта, над давлением насыщения нефти газом Приток нефти происходит за счет энергии упругости жидкости (нефти), связанной воды и породы — энергии их упругого расширения. При снижении давления увеличивается объем нефти и связанной воды и уменьшается объем пор; соответствующий объем нефти поступает в скважины. Затем депрессионные воронки отдельных скважин, расширяясь, сливаются, образуется общая депрессионная воронка, которая по мере отбора нефти распространяется до границ залегания залежи. Если залежь литологически или тектонически ограничена (замкнута), то в дальнейшем наступает вторая фаза упругого режима, в течение которой на контуре ограничения пласта, совпадающим с контуром нефтеносности, давление уменьшается во времени; уменьшается также давление в залежи. Упругий режим может быть продолжительным при значительном недонасыщении нефти газом. В противном случае этот режим быстро может перейти в другой вид. В объеме всего пласта упругий запас нефти составляет обычно малую долю (приблизительно 5 - 10 %) по отношению к общему запасу, однако он может выражать довольно большое количество нефти в массовых единицах. В случае ограниченности залежи во второй фазе проявляется разновидность упругого режима — замкнуто-упругий режим. Если залежь не ограничена, то общая депрессионная воронка будет распространяться в законтурную водоносную область, значительную по размерам и гидродинамически связанную с залежью. Упругий режим будет переходить во вторую разновидность — упруговодонапорный режим. Упруговодонапорный режим обусловлен проявлением энергии упругого расширения нефти, связанной воды, воды в водоносной области, пород пласта в нефтяной залежи и в водоносной области и энергии напора краевых вод в водоносной области. Для замкнуто-упругого и упруговодонапорного режимов характерно значительное снижение давления в начальный период постоянного отбора нефти (или снижение текущего отбора при постоянном давлении Водонапорный режимС момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного контакта (ВНК) в законтурную водоносную область вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих скважин. Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и поступлением в пласт краевых или подошвенных вод при пластовых термодинамических условиях, проявляет себя водонапорный режим, который еще называют жестким водонапорным вследствие равенства количеств отобранной жидкости (нефти, воды} и вторгшейся в залежь воды. Существование его связывают с наличием контура питания и с закачкой в пласт необходимых объемов воды для выполнения этого условия. В естественных условиях такой режим в чистом виде не встречается, однако его выделение способствует успешному и достаточно надежному проектированию процесса извлечения нефти. Нарушение равновесия между отбором жидкости и поступлением воды приводит к тому, что начинают играть роль энергии других видов: при увеличении поступления воды — энергия упругости; при уменьшении поступления воды (увеличении отбора) и снижении давления ниже давления насыщения — энергия расширения растворенного газа. При водонапорном режиме нефть в пласте находится в однофазном состоянии; выделения газа в пласте не происходит, как и при упругом режиме Режим растворенного газа Режим растворенного газа обусловлен проявлением энергии расширения растворенного в нефти газа при снижении давления ниже давления насыщения. Снижение давления ниже значения Пузырьки этого газа, расширяясь, продвигают нефть и сами перемещаются по пласту к забоям скважин. Часть пузырьков газа сегрегирует (всплывает), накапливаясь в своде структуры и образуя газовую шапку. Режим растворенного газа в чистом виде может проявиться в пласте, содержащем нефть, полностью насыщенную газом (начальное давление Газонапорный режим Газонапорный режим (режим газовой шапки) связан с преимущественным проявлением энергии расширения сжатого свободного газа газовой шапки. Под газовой шапкой понимают скопление свободного газа над нефтяной залежью, тогда саму залежь называют нефтегазовой (или нефтегазоконденсатной). В зависимости от состояния давления в газовой шапке различают газонапорный режим двух видов: упругий и жесткий. Гравитационный режимГравитационный режим начинает проявляться тогда, когда действует только потенциальная энергия напора нефти (гравитационные силы), а остальные энергии истощились. Выделяют такие его разновидности: 1) гравитационный режим с перемещающимся контуром нефтеносности (напорно-гравитационный), при котором нефть под действием собственного веса перемещается вниз по падению крутозалегающего пласта и заполняет его пониженные части; дебиты скважин небольшие и постоянные; 2) гравитационный режим с неподвижным контуром нефтеносности (со свободной поверхностью), при котором уровень нефти находится ниже кровли горизонтально залегающего пласта; дебиты скважин меньше дебитов при напорно-гравитационном режиме и со временем медленно уменьшаются Смешанный режим Режим, при котором возможно одновременное проявление энергий растворённого газа, упругости и напора воды, называют смешанным. Его рассматривают зачастую как вытеснение газированной нефти (смеси нефти и свободного газа) водой при снижении рз ниже рн. Давление на контуре нефтеносности может равняться рн или быть выше его. Такой режим протекает в несколько фаз: сначала проявляется энергия упругости нефти и породы, затем подключается энергия расширения растворённого газа и дальше -- энергия упругости и напора водонапорной области. К такому сложному режиму относят также сочетание газо- и водонапорного режимов (газоводонапорный режим), которое иногда наблюдается в нефтегазовых залежах с водонапорной областью. Особенность такого режима --двухстороннее течение жидкости: на залежь нефти одновременно наступает ВНК и ГНК, нефтяная залежь потокоразделяющей поверхностью (плоскостью; на карте - линией) условно делится на зону, разрабатываемую при газонапорном режиме, и зону, разрабатываемую при водонапорном режиме. Режимам работы нефтяных залежей дают также дополнительные характеристики. Различают режимы с перемещающимися и неподвижными контурами нефтеносности. К первым относят водонапорный, газонапорный, напорно-гравитационный и смешанный режимы, а ко вторым -- упругий, режим растворённого газа и гравитационный со свободной поверхностью нефти. Водо-, газонапорный и смешанный режимы называют режимами вытеснения (напорными режимами), а остальные -- режимами истощения (истощения пластовой энергии). Природные условия залежи лишь способствуют развитию определенного режима работы. Конкретный режим можно установить, поддержать или заменить другими путём изменения темпов отбора и суммарного отбора жидкости, ввода дополнительной энергии в залежь и т.д. Список используемой литературы 1. Дейк Л.П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений / Перевод с английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009. 2. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах (монография). - 2-е изд., доп. - М.- Ижевск: институт компьютерных исследований, НИЦ "РХД", 2011 3. Закиров С.Н., Индрупский И.М. и др. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. Часть 2. - М. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2009. 4. Юшков, И.Р. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место- рождений : учеб.-метод. пособие / И.Р. Юшков, Г.П. Хижняк, П.Ю. Илюшин. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. |