Геология контрольная. геология контрольная. Контрольная работа Вариант 19 Ответы на теоретические вопросы

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

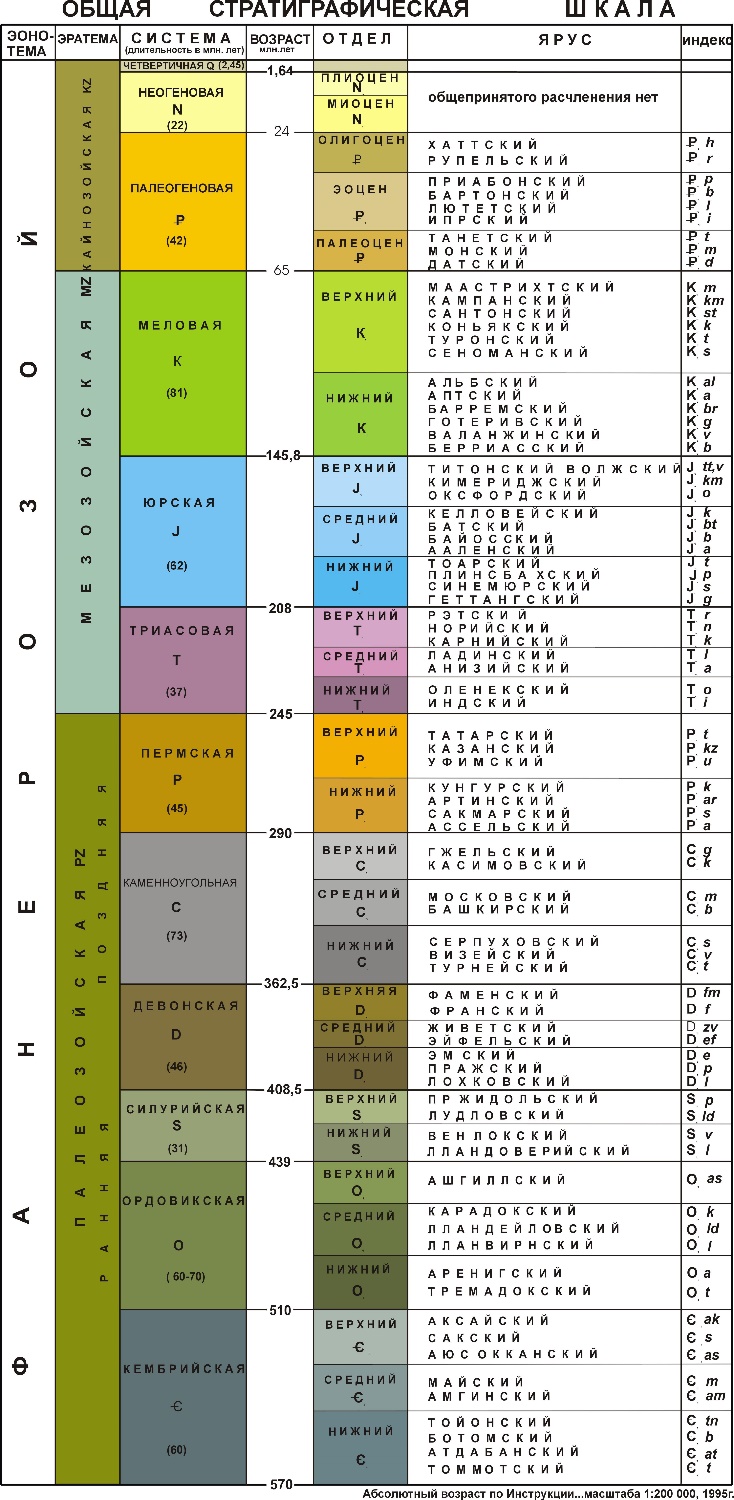

1 2  Рис. 2- Общая стратиграфическая шкала 50) По масштабу геологические карты делятся на: -мелкомасштабные или обзорные (более 1:500 000) -среднемасштабные (1:200 000 — 1:100 000) -крупномасштабные или детальные (1:50 000 — 1:25 000) -более детальные (менее 1:10 000) В основе составления геологических карт лежат два принципа: стратиграфический и структурный. 51) На геологических картах используются четыре типа условных знаков: цветовые, буквенно-цифровые (индексы), штриховые и прочие (элементы залегания, тектонические и геологические границы и т. д.). Изображение складчатых структур на картах сводится практически к прослеживанию маркирующих границ, горизонтов или стратиграфических подразделений по обнажениям на поверхности, а также горными или буровыми работами. Часть границ может быть построена методом стратоизогипс. На карте в конечном варианте должны быть отображены структурные элементы складок: элементы залегания крыльев складок, шарниров и осевых поверхностей и т.д. общепринятыми условными обозначениями 52) Элементами залегания называют угловые величины, которые характеризуют расположение пласта. Есть два способа, как определить элементы залегания: При пологом залегании слоя. При крутопадающем слое залегания. 53) Определить элементы залегания можно графическим геометрическим методом по двум замерам элементов залегания (азимут и угол погружения) линий видимого наклона в двух смежных плоскостях обнажения или стенках шурфа. 54) Методика построения структурных карт очень близка к методике, по которой составляются топографические карты. Наиболее надежный метод составления структурных карт основан на использовании данных бурения, а также геологических разрезов и геофизических данных. Методика построения структурных карт заключается в следующем. На топографическую карту наносят положение устьев скважин. Затем из буровых журналов берут абсолютную отметку устья скважины и глубину до кровли пласта. Вычитая из первой величины вторую, получают абсолютную отметку кровли пласта. Таким же образом вычисляют абсолютные отметки кровли пласта по всем остальным скважинам и подписывают их на карте. Затем все скважины соединяют прямыми линиями, из которых получают сеть треугольников. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы по возможности треугольники были равносторонними. Затем стороны треугольников делятся на равные отрезки в соответствии с разницей в отметках на концах сторон треугольников. Полученные однозначные отметки соединяют плавными кривыми линиями – стратоизогипсами. 55) В климатическом круговороте - это солнечная энергия, в геологическом - энергия земных недр, природа и источники которой до сих пор окончательно не установлены. Принципиально различный механизм движения воды в горных породах. Если в случае климатического круговорота вода заполняет уже существующие пустоты и поры горных пород и в них перемещается под действием сил гравитации от участков с более высоким уровнем воды к участкам с более низкими его отметками, то в случае геологического круговорота картина совершенно иная. 56) Формулировка основного закона движения подземных вод гласит: Q=KфF (ΔH/L) где Q — объемный расход жидкости через фильтр длиной L и площадью поперечного сечения F; ΔH — разность напоров; ΔH/L — гидравлический уклон; Kф — коэффициент фильтрации: скорость фильтрации при гидравлическом уклоне, равном единице. 57) Коэффициент фильтрации — это параметр, характеризующий проницаемость грунтов в отношении фильтрации воды при полном насыщении, численно равный скорости фильтрации при единичном градиенте напора. Все существующие методы определения коэффициента фильтрации делятся на три группы: расчеты по эмпирическим формулам; лабораторные методы; полевые методы. 58) Подземные воды классифицируют по: -Происхождению -Физическому состоянию -По характеру вмещающих их грунтов -Гидравлическим условиям -Температуре -Минерализации и химическому составу -Характеру залегания 59) Для определения дебита однолинейных горизонтальных дрен совершенного типа длиной L (м) с одной стороны используется формула Дюпюи: где: - приток воды к дрене с одной стороны,/сут; - коэффициент фильтрации, м/сут; - глубина воды в дрене, может приниматься равной нулю (в сравнении с первым слагаемым мало влияет на результат расчета); - мощность водоносного пласта (статическая глубина грунтовой воды в водоносном пласте), м; - длина (радиус) влияния дрены (на расстоянии R от дрены естественный уровень грунтовых вод практически не снижается). 60) Подземные воды в районах многолетней мерзлоты (Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток и др.) характеризуются своеобразными условиями залегания, циркуляции и стока. Главная их особенность заключается в том, что они контактируют или непосредственно содержатся в толще пород с постоянной промороженностью, т. е. в толще многолетнемерзлых пород. Многолетнемерзлые породы имеют мощность от нескольких метров до нескольких сот метров, содержат участки с постоянно положительной температурой (талики) и только в верхней части сезонно протаивают (деятельный слой). По количеству подземных вод районы многолетней мерзлоты уступают районам с умеренным климатом. Поверхностные же источники промерзают на длительный период, поэтому организация водоснабжения в этих районах представляет значительные трудности. 61) Артезианский бассейн-скопление подземных вод, приуроченное к отрицательной геологической структуре, содержащей напорные пластовые воды. 62)Межпластовые безнапорные воды — сравнительно редкая разновидность грунтовых вод, встречающихся в мощных водоносных пластах Межпластовые напорные воды — это воды водоносных горизонтов, перекрытых и подстилаемых водоупорами. 63) По химическому составу растворенных солей подземные воды делятся на гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные и сложного состава (сульфатные гидрокарбонатные, хлоридные гидрокарбонатные и т.д.). 64) Источник-естественный выход подземных вод на земную поверхность. По времени действия. Источники подразделяются на постоянные и временно существующие. Постоянно действующие источники функционируют в течение многих лет и на одном месте. Их режим может испытывать сезонные колебания, но значительные размеры области питания позволяют им сохраняться длительное время. Поэтому дебиты постоянно действующих источников значительно выше, чем временно существующих. Последние обычно возникают в периоды инфильтрационного питания, затем их возможности постепенно иссякаю, и через какой-то период (1-3 месяца) они пересыхают. По приуроченности к определенным типам водоносных систем. Источники могут быть образованы верховодкой, грунтовыми водами, трещинно-грунтовыми водами, карстовыми водами, артезианскими водами, водами многолетней мерзлоты, трещинно-жильными водами и водами зон тектонических нарушений, а также водами современных вулканогенов. 65) Нефтяные залежи лучше сохраняются в закрытых структурах. Залежи вблизи поверхности земли под воздействием инфильтрационных вод атмосферного происхождения подвергаются наиболее быстрому вымыванию и разрушению. Местных напоров в толще горизонта грунтовых вод, благоустройстве берегов, регулировании русла рек и др. необходимых мероприятиях. Радикальные методы защиты от подтопления в зависимости от его причин и характера (постоянное, сезонное, эпизодическое) включат устройство соответствующих систем и конструкций дренажа. Эти методы должны сочетаться с профилактическими и обеспечивать норму осушения. 66) Формула расчета скорости воды: V = 1000 * Q / S. 67)Направление движения подземных вод легко устанавливается при наличии карт гидроизогипс (либо гидроизопьез) по изучаемым водоносным горизонтам. Карта гидроизогипс - это карта поверхности грунтовых вод, а гидроизогипсы - линии, соединяющие точки с одинаковыми абсо-лютными отметками поверхности грунтовых вод, т.е. это горизонтали поверхности грунтовых вод. 68) Выделяют несколько видов воды в грунтах: 1. Химически связанная, 2. Физически связанная, 3. Капиллярная, 4. Свободная (гравитационная), 5. Вода в твердом состоянии 6. Вода в парообразном состоянии. 69) Грунт - любая горная порода или почва (а также твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека) Классификация грунтов включает в себя следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков: - класс (подкласс) - по природе структурных связей; - тип (подтип) - по генезису; - вид (подвид) - по вещественному, петрографическому или литологическому составу; - разновидность - по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств грунтов. 70) Лабораторный способ Исследование грунтов в условиях лаборатории позволяет выявить множество физико-механических свойств. Преимущественно лабораторным методом определяется влажность, упругость, плотность, водопроницаемость, деформационные характеристики. Также при помощи аппаратов исследуются и другие механические свойства грунтов. Каждое исследование предполагает использование различных аппаратов. Некоторые механические свойства могут определяться совершенно по-разному при исследовании на различных аппаратах, поэтому компании, занимающиеся такими работами обязательно указывают на чем были проведены тестирования. Полевые методы В природных условиях исследование грунта позволяет получить наиболее точные показатели. В естественных условиях уже есть необходимая нагрузка на почву, благодаря чему нет необходимости дополнительно воссоздавать природную среду. Определение механических свойств почвы чаще всего выполняется двумя способами: -Штамповые испытания -Зондирование 71) Инженерно-геологические изыскания проводятся в 4 этапа: -подготовительные работы; -полевые работы (бурение скважин, с фиксированием положения уровня грунтовых вод); -лабораторные исследования грунтов и подземных вод. -камеральные работы (обработка, обобщение и анализ результатов полевых и лабораторных исследований, подготовка отчетной документации). 72) . Построение шкал вертикального масштаба профиля. 1.1. Прочертить вертикальную линию, отступив от верхнего края листа формата А-4 3см для названия профиля, а слева от края листа – 1,5-2 см для оцифровки шкалы вертикального масштаба. 1.2. Оцифровать эту левую линию-шкалу сверху вниз через 1см в соответствии с выбранным или указанным масштабом, начиная со значения, ближайшего к максимальной отметке рельефа по линии разреза (в данном задании выбирается максимальное значение альтитуды скважин 1.3.Учесть ориентировку линии разреза относительно сторон света на карте и развернуть его так, чтобы на рисунке слева был Ю, З, СЗ или ЮЗ конец линии профиля. 1.4. Прочертить горизонтальную линию с нулевой отметкой (если она попадает в изучаемый интервал разреза) и отложить на ней длину линии профиля. 2.Построение топографического профиляместности(топопрофиля) по линии геологического профиля 3.Построение геологических границ. При отсутствии слоя в скважине его показывают выклинивающимся в середине интервала между этой скважиной и ближайшими к ней скважинами с двух сторон 4.Оформление геологического профиля 4.1. Разрез закрашивается в соответствии с принятыми для систем цветовыми индексами. Отделы одной системы должны закрашиваться одним цветом, но разной интенсивности оттенка (чем древнее, тем темнее). 4.2. На цветовом фоне проставляется буквенно-цифровой индекс возраста пород (на каждом изолированном выходе слоя должен быть индекс). 4.3. Над разрезом записывается его название, например «Геологический профиль по линии скважин 1 – 5». 4.4. На топопрофиле скважины можно показать треугольниками, рядом с которыми указывается номер скважины. 4.5. Над шкалами вертикального масштаба проставляется ориентировка профиля по сторонам света (слева – СЗ, ЮЗ, Ю, З, а справа – СВ, ЮВ, С, В). 4.6. В центре под профилем указываются горизонтальный и вертикальный масштабы построения профиля. 4.7. Под профилем записывается ФИО авторов. 4.8. Если разрез не сопровождает геологическую карту, то под разрезом приводятся условные обозначения, использованные при построении разреза. 73) 1. Метод инженерно-геологической съемки 2. Метод динамического и статистического зондирования В состав инженерно — геологических изысканий входят следующие виды работ: 1. Предполевая подготовка 2. Полевые работы 3. Гидрогеологические исследования 4. Стационарные наблюдения 5. Лабораторных исследования 74) В общем смысле ископаемые можно сгруппировать в три основных типа: твердые, жидкие, газообразные. 75) Катагенез — путь развития группы организмов, связанный с резким упрощением строения и образа жизни. общая дегенерация — общее упрощение строения. Процесс нефтеобразования занимает от 50 до 350 млн лет. 76) Опережающие геофизические работы выполняются по самостоятельному проекту. В интерпретации материалов опережающих геофизических исследований должны по возможности участвовать геологи, которые будут вести ГСР-50 в данном районе. Опережающие геофизические работы, как правило, завершаются за один-два года до начала планируемых ГСР-50. Не допускается использование материалов устаревших, не отвечающих современным требованиям геофизических съемок. 77) Основным показателем эффективности геологоразведочных работ является стоимость их, отнесенная к единице подготовленных запасов соответственно нефти или газа (руб./т нефти и руб./1000 м3 газа). Другими показателями эффективности геологоразведочных работ могут быть: 1) прирост запасов нефти или газа, отнесенный на 1м всех пробуренных скважин (т/м или м3/м); 2) прирост запасов нефти или газа, отнесенный на одну за конченную строительством разведочную скважину (т/скв. или м3/скв.); 3) отношение числа продуктивных скважин к общему числу законченных строительством скважин (%). 78) Целью поисково-разведочных работ является выявление, оценка запасов и подготовка к разработке промышленных залежей нефти и газа. В ходе поисково-разведочных работ применяются геологические, геофизические, гидрогеохимические методы, а также бурение скважин и их исследование. 79) Химический состав нефти. Соединения сырой нефти - это сложные вещества, состоящие из 5 элементов - C, H, S, O и N, содержание этих элементов колеблется в диапазонах 82 - 87% (С), 11 - 15% (H), 0,01 - 6% (S), 0 - 2% (O) и 0,01 - 3% (N). Углеводороды - основные компоненты нефти и природного газа. Основные физические свойства нефти : вязкость — свойство текучих веществ оказывать сопротивление при перемещении (средние значения 40 – 60 мм²/с) плотность — отношение массы к объёму (как правило, варьируется от 0,83 до 0,96) молекулярная масса (в среднем 220 – 400 г/моль) t° застывания ( -62…+35 °С) t° вспышки (-35…+121 °С) 80) Основную часть природного газа составляет метан (CH 4) — от 70 до 98 %. Природный газ горюч и взрывоопасен в соотношении примерно с 10% объемом воздуха. Он легче воздуха в 1,8 раз, бесцветен и не имеет запаха, эти свойства обусловлены высоким содержанием газообразных алканов 81) Коллекторы – это горные породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке. 82) Пористость - это отношение объема пор к общему объему горной породы, обычно выражается в процентах. Проницаемость - способность горных пород пропускать сквозь себя жидкости и газы. 83) Изучение коллекторских свойств горных пород проводится прямыми методами – по образцам керна (кусочкам породы, вынутым из скважины), или косвенными – по геофизическим материалам, по испытаниям скважин на приток. 84) Покрышка - это порода или комплекс пород обладающих очень низкими значениями проницаемости. 85) Природный резервуар – это гидродинамически единая флюидонасыщенная система пластов горных пород, входящая в состав чехла нефтегазоносного бассейна, состоящая из трех частей: верхней (покрышки с проницаемостью, близкой к 0), нижней (толщи переслаивания пластов-коллекторов с различными фильтрационно-емкостными свойствами – ФЕС), и промежуточной (пласта коллекторов с крайне низкими ФЕС). 86) Ловушка — часть природного резервуара, в котором благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а так же тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа. В природных резервуарах выделяется пять следующих генетических типов ловушек: структурный, литологический, стратиграфический, рифовый и гидродинамический. 87) Скопление нефти и газа, сосредоточенное в ловушке в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью. Наиболее часто залежи углеводородов встречаются в ловушках антиклинального типа. Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных к общему участку земной поверхности. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь. 88) Миграцией нефти или газа называют перемещение этих веществ в осадочной оболочке в различном агрегатном состоянии по порам и трещинам в горных породах, по поверхностям наслоений, разрывным нарушениям и стратиграфическим несогласиям. 89) Человеческое общество значительно изменило внешний облик Земли. В современный период его воздействие становится все более интенсивным как по масштабам, так и глубине изменения отдельных природных компонентов и ландшафтов. Влияние человека на природу в целом и на процессы, протекающие в ней, проявляется прежде всего в механическом перемещении твёрдых масс, в нарушении водно-теплового режима территорий, биологического равновесия и миграции химических элементов. Например, ежегодно из недр Земли добывается и перемещается несколько сотен миллиардов тонн горных пород; из атмосферы извлекается до 16 млрд.т кислорода; на хозяйственные и бытовые нужды расходуется около 3,5 тыс. км воды; производится около 9 млрд. т биопродуктов; мировые заготовки древесины составляют около 2 млрд. т. 90) Промышленная разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений допускается только при условии, когда добываемый вместе с нефтью газ используется в народном хозяйстве или, в целях временного хранения, закачивается в специальные подземные хранилища, в разрабатываемые или подлежащие разработке нефтяные пласты. При этом также должен быть обеспечен сбор конденсата и сопутствующих ценных компонентов и воды. На разрабатываемых месторождениях должен проводиться обязательный комплекс гидродинамических и промыслово-геофизических исследований и измерений, в том числе исследования по своевременному выявлению скважин - источников подземных утечек и межпластовых перетоков. Список литературы: 1. Ананьев В.П. Специальная инженерная геология: Учебник / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов, Н.А. Филькин. — М.: Инфра-М, 2017. — 320 c. 2. Ананьев В.П. Специальная инженерная геология. / В.П. Ананьев, В.Д. Потапов. — М.: Высшая школа, 2008. — 263 c. 3. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум. — М.: Юрайт, 2020. — 68 c. 4. Басарыгин, М.Ю. Строительство и эксплуатация морских нефтяных и газовых скважин. В 4. т. Т. 4 кн. 3 / М.Ю. Басарыгин. — М.: Краснодар: Просвещение Юг, 2017. — 342 c. 5. Болысов С. И. Геоморфология с основами геологии. Практикум. — М.: Юрайт, 2020. — 139 c. 6. Бухаленко Е.И. Справочник по нефтепромысловому оборудованию / Е.И. Бухаленко. — М.: Недра, 2016. — 399 c. 7. Владимирская А.Р. Почвоведение и инженерная геология: Учебное пособие / А.Р. Владимирская. — СПб.: Лань, 2016. — 258 c. 8. Георгиевский Б. В. Управление геологическими рисками и стратегия геологоразведочных работ. — М.: ВНИИОЭНГ, 2019. — 176 c. 9. Губкин И. М. Геология нефти и газа. Избранные сочинения. — М.: Юрайт, 2020. — 406 c. 10. Гудымович С. С. Геология: учебные практики. — М.: Юрайт, 2020. — 154 c. 11. Добров Э.М. Инженерная геология: Учебник / Э.М. Добров. — М.: Academia, 2016. — 271 c. 12. Домаренко В. А. Геология. Месторождения руд редких и радиоактивных элементов: геолого-экономическая оценка. — М.: Юрайт, 2020. — 167 c. 13. Домаренко В. А. Геология. Месторождения руд редких и радиоактивных элементов. Прогнозирование, поиски и оценка. Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2017. — 168 c. 14. Дунаев В.А. Общая геология: учебник для вузов/ В.А. Дунаев — Белгород: Изд-во БелГУ, 2018. – 150 с. 15. Ермолович Е. А. Основы инженерной геологии: физико-механические свойства грунтов и горных пород. Практикум. — М.: Юрайт, 2020. — 290 c. Захаров М. С., Кобзев А. Г. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной геологии. — М.: Лань, 2019. — 116 c. 1 2 |