Ответ на контрольные вопросы. Лауринавичюс О.В. группа АТ-823-з Раздел 1. Контрольные вопросы к лекциям раздел что называют перенапряжением

Скачать 0.83 Mb. Скачать 0.83 Mb.

|

|

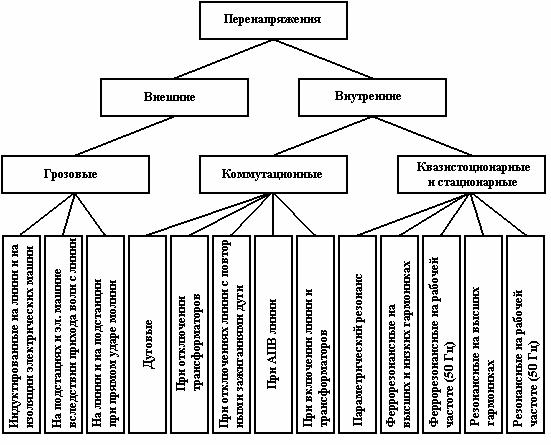

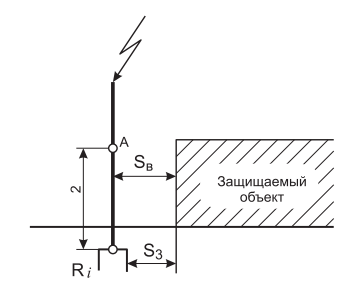

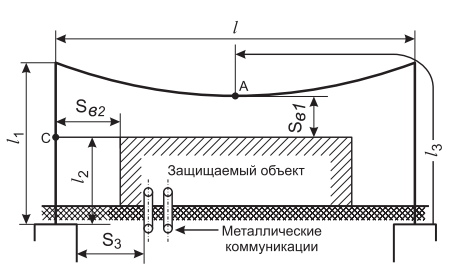

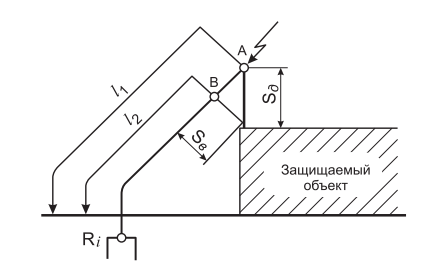

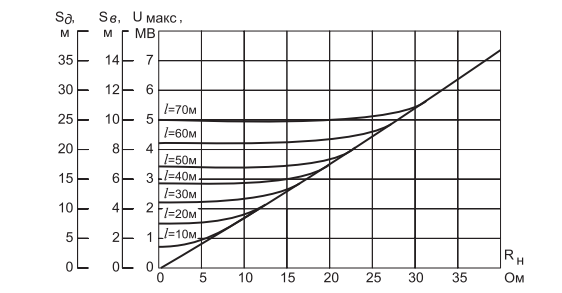

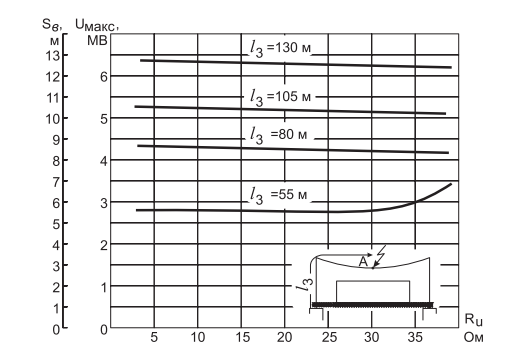

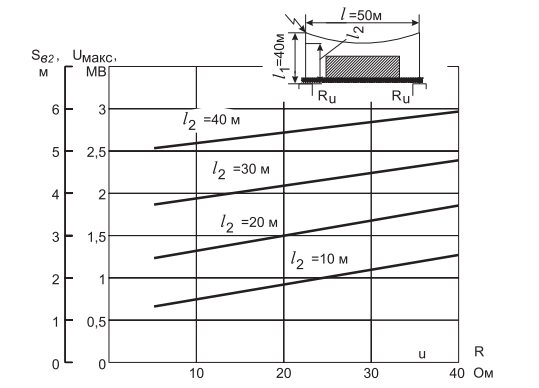

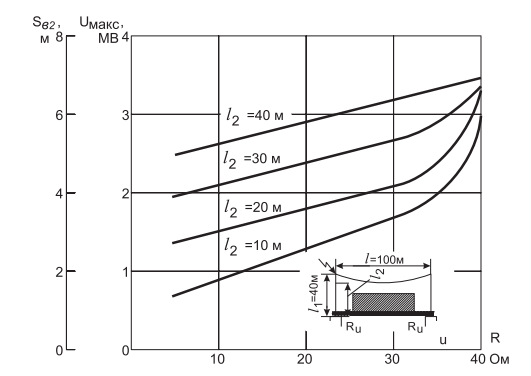

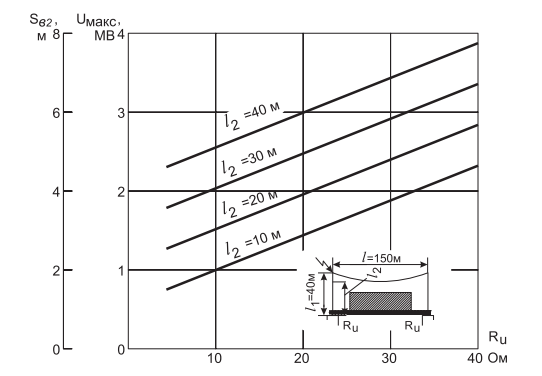

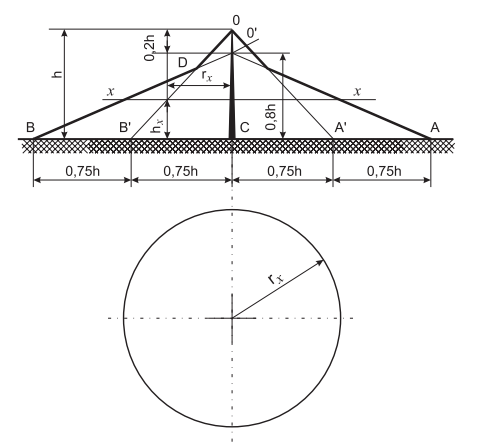

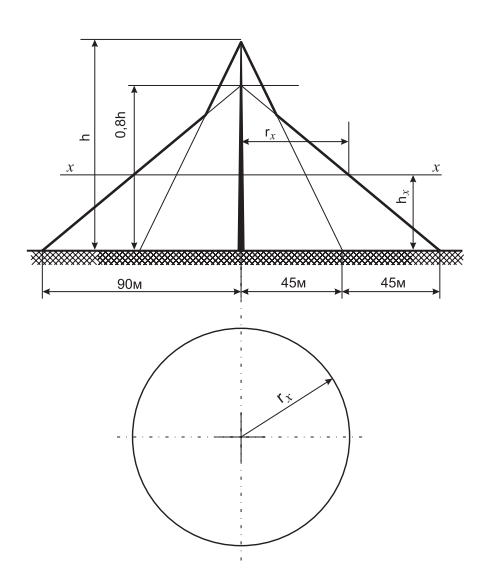

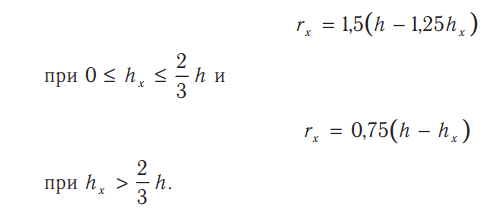

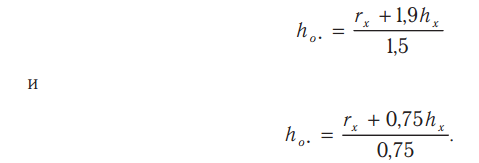

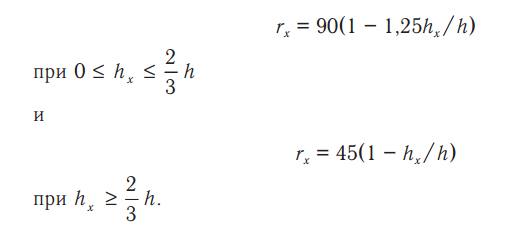

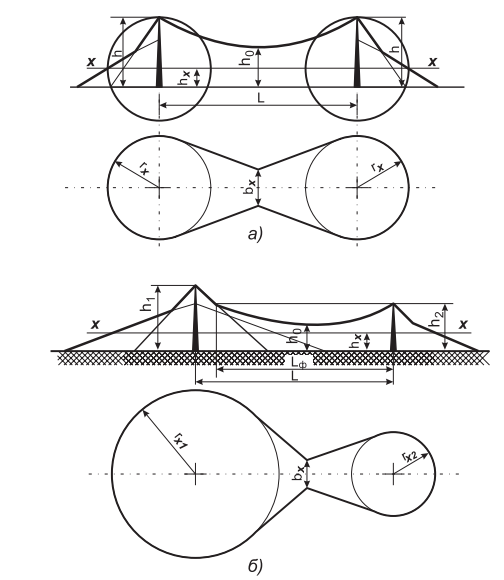

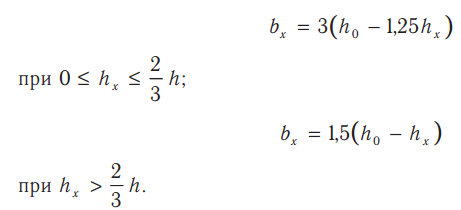

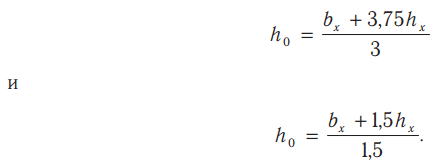

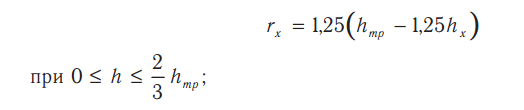

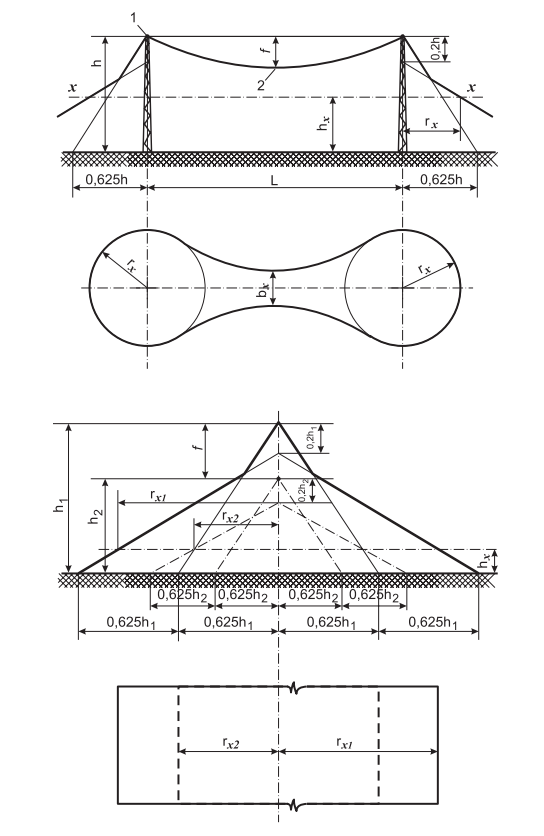

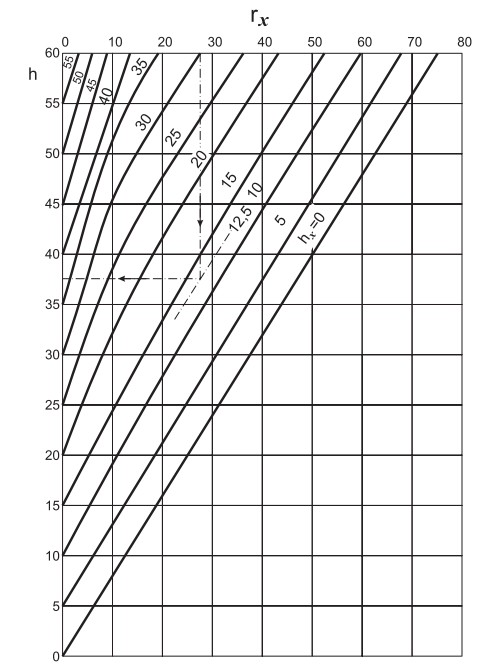

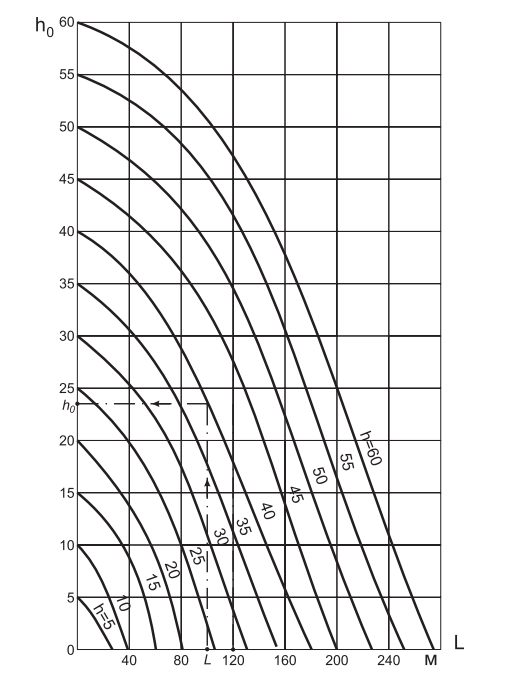

Ответы на контрольные вопросы к лекциям РАЗДЕЛ 1. Что называют перенапряжением? Перенапряжение - это напряжение, превышающее амплитуду наибольшего рабочего напряжения (Uном) на изоляции элементов электрической сети. В зависимости от места приложения различаются перенапряжения фазные, междуфазные, внутриобмоточные и междуконтактные. Последние возникают при приложении напряжения между разомкнутыми контактами одноименных фаз коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей). Приведите классификацию перенапряжений. Различают следующие характеристики перенапряжений: максимальное значение Umax или кратность K = Umax/Uном; длительность воздействия; форму кривой; широту охвата элементов сети. Эти характеристики подвержены статистическому разбросу, так как зависят от множества факторов. При технико-экономическом обосновании мер защиты от перенапряжений и выборе изоляции необходимо учитывать и статистические характеристики ущерба (математическое ожидание и дисперсию) вследствие простоя и внеочередного ремонта оборудования энергосистемы, а также вследствие порчи оборудования, брака продукции, нарушения технологического процесса у потребителей электроэнергии. Основные виды перенапряжений в сетях высокого напряжения приведены на рисунке 1.  Рис. 1. Основные виды перенапряжений в сетях высокого напряжения Внутренние перенапряжения вызываются колебаниями электромагнитной энергии, запасенной в элементах электрической цепи или поступающей в нее от генераторов. В зависимости от условий возникновения и возможной длительности воздействия на изоляцию различают стационарные, квазистационарные и коммутационные перенапряжения. Коммутационные перенапряжения – возникают при внезапных изменениях в схеме или параметров сети (плановые и аварийные переключения линий, трансформаторов и т.д.), а также в результате замыканий на землю и между фазами. При включении элементов электрической сети (проводов линии или обмоток трансформаторов и реакторов) или отключении (разрыв электропередачи) возникают колебательные переходные процессы, которые могут привести к возникновению значительных перенапряжений. При возникновении короны потери оказывают демпфирующее действие на первые максимумы этих перенапряжений. Грозовые перенапряжения относятся к внешним перенапряжениям и возникают при воздействии внешних э.д.с. Наибольшие грозовые перенапряжения возникают при прямом ударе молнии в линию и подстанцию. Вследствие электромагнитной индукции близкий удар молнии создает индуктированное перенапряжение, которое обычно приводит к дополнительному увеличению напряжения на изоляции. Дойдя до подстанции или электрической машины, распространяющиеся от места поражения электромагнитные волны, могут вызвать опасные перенапряжения на их изоляции. Какие существуют средства для защиты от перенапряжений? Способы защиты от перенапряжений В электроустановках для защиты оборудования от возможных перенапряжений применяют такое защитное оборудование, как разрядники и ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН).  Основным конструктивным элементом данного защитного оборудования является элемент с нелинейными характеристиками. Характерная особенность данных элементов заключается в том, что они изменяют свое сопротивление в зависимости от приложенного к ним значения напряжения. Рассмотрим вкратце принцип работы данных защитных элементов. Разрядник или ограничитель перенапряжения присоединяется к шине рабочего напряжения и к контуру заземления электроустановки. В нормальном режиме, то есть, когда сетевое напряжение находится в пределах допустимых значений, разрядник (ОПН) имеет очень большое сопротивление, и он не проводит напряжение. В случае возникновения перенапряжения на участке электрической сети сопротивление разрядника (ОПН) резко падает, и данный защитный элемент проводит напряжение, способствуя утечке возникшего скачка напряжения в заземляющий контур. То есть на момент перенапряжения разрядник (ОПН) осуществляет электрическое соединение провода с землей. Разрядники и ОПН устанавливаются для защиты элементов оборудования на территории распределительных устройств электроустановок, а также в начале и в конце линий электропередач напряжением 6 и 10 кВ, которые не оборудованы грозозащитным тросом.  Для защиты от природных (внешних) перенапряжений на металлических и железобетонных конструкциях открытых распределительных устройств устанавливают стержневые молниеотводы. На высоковольтных линиях напряжением 35 кВ и выше применяют грозозащитный трос (тросовый молниеотвод), который располагается в верхней части опор линий электропередач на всей их протяженности, соединяясь с металлическими элементами линейных порталов открытых распределительных устройств подстанций. Молниеотводы притягивают атмосферные заряды на себя, тем самым предупреждая их попадания на токоведущие части электрооборудования электроустановок. Для обеспечения надежной защиты оборудования электроустановок от возможных перенапряжений, разрядники и ограничители перенапряжений, как и все элементы оборудования, должны проходить периодические ремонты и испытания. Также необходимо в соответствии с установленной периодичностью проверять сопротивление и техническое состояние заземляющих контуров распределительных устройств.  Перенапряжения в низковольтных сетях Явление перенапряжений также характерно и для низковольтных сетей напряжением 220/380 В. Перенапряжения в низковольтных сетях приводят к выходу из строя не только оборудования данных электрических сетей, но и электроприборов, которые включены в сеть. Для защиты от перенапряжений в домашней электропроводке используют реле напряжения или стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, в которых предусмотрена соответствующая функция. Также существуют модульные устройства защиты от импульсных перенапряжений, предназначенные для установки в домашний распределительный щиток.  В низковольтных распределительных устройствах предприятий, электроустановок, ЛЭП для защиты от перенапряжений применяют специальные ограничители перенапряжений по принципу работы схожие с высоковольтными ОПН. Дайте определение понятий «сопротивление заземлителя», «импульсное сопротивление заземлителя», «коэффициент импульса». «сопротивление заземлителя»- Сопротивление заземлителя определяется отношением потенциала заземлителя к стекающему с него току. Сопротивление общей системы заземления подстанции должно удовлетворять требованиям к заземлению того электрооборудования, для которого необходимо наименьшее сопротивление заземляющего устройства. «импульсное сопротивление заземлителя»- Импульсное сопротивление заземлителя для каждого молниеотвода должно быть не менее 10 Ом. Импульсное сопротивление Ки - переходное сопротивление при протекании токов молнии, не поддающееся измерению общепринятыми методами. Импульсное сопротивление заземлителя - электрическое переходное сопротивление между электродами заземлителя и землей при протекании токов молнии, не поддающееся измерению общепринятыми методами. «коэффициент импульса»- Величина коэффициента импульса выбирается из условия ликвидации отрыва пограничного слоя. При этом импульс должен быть достаточным для преодоления сил трения, обеспечения смешения струи с основным потоком и соответствующего изменения структуры пограничного слоя. Каковы характеристики грозовой деятельности и разрядов молнии, используемые при разработке защитных мероприятий? Молниезащита I категории Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна быть выполнена, как правило, отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами (рис. 8 и 9), обеспечивающими зону защиты.  Рис. 1. Отдельно стоящий стержневой молниеотвод  Рис.2. Отдельно стоящий тросовый молниеотвод  Рис.3. Стержневой молниеотвод, изолированный от защищаемого объекта деревянной стойкой  Рис. 4. Максимальный потенциал стержневого молниеотвода по высоте При невозможности установки отдельно стоящих молниеотводов (например из-за насыщенности подземными коммуникациями территории, прилегающей к защищаемому сооружению) допускается установка изолированных молниеотводов на защищаемом сооружении (рис. 10). Установку отдельно стоящих и изолированных стержневых или тросовых молниеотводов от защищаемого сооружения и подземных металлических коммуникаций производят в соответствии с приведенными ниже рекомендациями. Наименьшие допустимые расстояния от токоотвода отдельно стоящего стержневого молниеотвода или молниеотвода, изолированного от сооружения (например деревянной стойкой), до защищаемого сооружения определяется по кривым рис. 11 для наиболее опасных точек, с которых возможно перекрытие на защищаемое сооружение, а именно SВ — по воздуху для точки А и SД— по дереву для точки А. Наименьшие допустимые расстояния от тросового молниеотвода до защищаемого сооружения в наиболее опасных точках определяются: размером SВ1для точки А с наибольшим провесом троса — по кривым рис. 12; размером SВ2для точки С — по кривым рис. 13—15.  Рис. 5. Потенциал в средней точке тросового молниеотвода при ударе молнии в середине пролета  Рис. 6. Потенциал токопровода на высоте l2 при ударе молнии в опору тросового молниеотвода с пролетом 50 м Приведенные на графиках значения максимальных потенциалов в миллионах вольт в опасных точках соответствуют предельным значениям амплитуды тока молнии 200 кА и крутизны 60 кА/мкс. Для исключения заноса высоких потенциалов в защищаемые сооружения по подземным металлическим коммуникациям необходимо заземлители защиты от прямых ударов молнии и подводы к ним располагать на расстоянии SЗ от таких коммуникаций, вводимых в данное или соседние защищаемые здания или сооружения по I категории, в том числе от электрических кабелей сильного и слабого тока. Это расстояние в метрах определяется по формулам: для стержневых молниеотводов: SЗ = 0,5Rи  Рис.7. Потенциал токопровода на высоте l2 при ударе молнии в опору тросового молниеотвода с пролетом 100 м  Рис.8. Потенциал токопровода на высоте l2 при ударе молнии в опору тросового молниеотвода с пролетом 150 м для тросовых молниеотводов: SЗ= 0,3Rи, где Rи— величина сопротивления каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии, Ом. Расстояние SЗменее 3 м не допускается, за исключением случаев, когда металлические подземные трубопроводы и кабели не вводятся в защищаемое здание, а расстояние до места их ввода в соседние защищаемые здания и сооружения I категории составляет более 50 м. В этих случаях расстояние SЗможет быть уменьшено до 1 м. Для высоких сооружений (более 30 м), когда устройство отдельно стоящих или изолированных молниеотводов не представляется возможным, как исключение допускается защита от прямых ударов молнии неизолированными молниеотводами, устанавливаемыми на защищаемом сооружении. Токоотводы прокладываются по наружным стенам защищаемого сооружения. При этом должны быть выполнены следующие дополнительные условия. · Число токоотводов от молниеприемника до заземлителя должно быть не менее двух, располагаемых на расстоянии не менее 15 м друг от друга или по противоположным сторонам здания. · Каждый токоотвод следует присоединять к отдельному заземлителю с величиной сопротивления растеканию тока не более 5 Ом. К этим заземлителям допустимо присоединение производственных защитных заземлителей и различных металлических подземных коммуникаций. В этом случае устройство заземлителя защиты от электростатической индукции не требуется. · По каждому этажу или не более чем через 7—8 м по высоте сооружения должны быть проложены металлические пояса (полосы) для выравнивания потенциалов на отдельных уровнях. В качестве металлических поясов можно использовать поэтажные контуры защитного заземления электроустановок. К этим поясам должны быть присоединены все токоотводы, металлические элементы конструкций и оборудование внутри защищаемого сооружения. Высокие сооружения, имеющие металлическую крышу, не требуют установки специальных молниеприемников; в этом случае роль молниеприемника выполняет металлическая крыша. В качестве молниеприемника допускается использовать защитную сетку с ячейками 5 x 5 м, выполненную из полосовой стали 20 x 4 мм, 25 x 4 мм или из стальной проволоки диаметром 8 мм, укладываемую на неметаллическую кровлю. Подводка трубопроводов на эстакадах к защищаемому сооружению допускается только от сооружений одного и того же объекта. В этом случае вся трасса эстакады должна вписываться в зону защиты ближайших сооружений, снабженных молниезащитой, или специально установленных молниеотводов. Кроме того, эстакадные трубопроводы должны быть у ввода в здание присоединены к заземлителю защиты от электростатической индукции. На ближайших двух опорах от защищаемого сооружения такие трубопроводы должны быть присоединены к специальным заземлителям с величиной сопротивления растеканию тока промышленной частоты: для опоры, ближайшей к сооружению, 5 Ом и для последующей опоры 10 Ом. Защита от электростатической индукции должна выполняться путем присоединения всего металлического оборудования и аппаратуры защищаемого сооружения к специальному заземлителю защиты от электростатической индукции. Последовательное включение заземленных элементов в одну цепь не допускается. Защиту от электростатической индукции можно осуществлять также наложением на кровлю сооружения сетки из стальной проволоки диаметром 6—8 мм со сторонами ячеек 8—10 м с присоединением ее к заземлителю защиты от электростатической индукции. Узлы сетки должны быть проварены сваркой. При наличии металлической кровли последняя должна быть использована для защиты от электростатической индукции. Устройство специальной сетки в этом случае не требуется. В случае использования для защиты от прямых ударов молнии металлической кровли или сетки устройство сетки для защиты от электростатической индукции также не требуется. Токоотводы от сетки или металлической крыши прокладываются к заземлителю по наружным стенам сооружения с расстоянием между соседними токоотводами не более 20 м. Заземлитель защиты от электростатической индукции рекомендуется располагать по контуру защищаемого сооружения. Допускается также располагать заземлитель в траншее на глубине не менее 0,8 м и на расстоянии 0,8—1 м от фундамента. Величина сопротивления растеканию тока заземлителя, уложенного по контуру здания или сооружения, 10 Ом. При устройстве таких заземлителей отдельными очагами их общее сопротивление растеканию тока промышленной частоты должно быть не более 10 Ом. К заземлителю защиты от электростатической индукции допускается присоединение подземных металлических коммуникаций (водопровод, канализация и пр.). Для защиты от электромагнитной индукции необходимо между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами (каркас сооружения, оболочки кабелей и т.д.) в местах их сближения на расстояние 10 см и меньше приваривать или припаивать через каждые 20 м длины металлические перемычки, чтобы не допускать образования незамкнутых контуров. В соединениях между собой трубопроводов и других протяженных металлических предметов, расположенных в защищаемом сооружении, необходимо обеспечить контакт с небольшой величиной переходного электрического сопротивления. Контрольной величиной допустимого переходного сопротивления на один контакт является 0,03 Ом. При фланцевых соединениях труб такая величина сопротивления достигается нормальной затяжкой болтов при их количестве на фланец не менее 6 шт. В местах соединений, где надежный контакт с указанной величиной переходного сопротивления не может быть обеспечен, необходимо устройство перемычек из стальной проволоки диаметром 6—8 мм или ленты сечением 25—30 мм2. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным металлическим коммуникациям (трубопроводы, кабели, протяженные конструкции) требуется присоединение их на вводах в сооружения к заземлителям защиты от электростатической индукции. Ввод в здания и сооружения проводов воздушных линий: силовой и осветительной до 1000 В, телефонных, радио, сигнализации и т.п. — не допускается. Вводы таких линий должны быть выполнены кабелем от центрального пункта. Молниезащита II категории Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты ко II категории, независимо от их высоты должна быть выполнена одним из следующих способов: отдельно стоящими или устанавливаемыми на зданиях неизолированными стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты, или путем наложения молниеприемной сетки размером 6 x 6 м на неметаллическую кровлю или использования в качестве молниеприемника металлической кровли здания или сооружения. При этом: - расстояние от отдельно стоящих молниеотводов до защищаемого здания и сооружения, а также до подземных коммуникаций не нормируется; · величина сопротивления каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии должна быть не более 10 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше допускается не более 40 Ом; · разрешается во всех случаях объединение заземлителей защиты от прямых ударов молнии, защитного заземления электрооборудования и заземлителя защиты от электростатической индукции; · во всех случаях рекомендуется использовать в качестве токоотводов металлические конструкции защищаемых зданий и сооружений: колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы, металлические направляющие лифтов и т.п.; токоотводами не может служить напряженная арматура железобетонных ферм, колонн и других железобетонных конструкций; в используемых конструкциях должна быть обеспечена непрерывная электрическая связь в соединениях конструкций и арматуры, создаваемая, как правило, сваркой; · на зданиях с покрытием по металлическим фермам установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется; фермы должны быть соединены токоотводами с заземлителями. При ширине здания, защищаемого от прямых ударов молнии молниеотводами на здании или молниеприемной сеткой 100 м и более, а также при использовании металлической кровли кроме наружных заземлителей следует установить дополнительные заземлители для выравнивания потенциалов внутри здания. Эти заземлители выполняют в виде протяженных стальных полос, уложенных не более чем через 60 м по ширине здания. Полосы должны иметь сечение не менее 100 мм2 и быть уложены в грунте на глубине не менее 0,5 м. Заземлители по торцам (с двух сторон) должны быть соединены с наружным контуром заземлителя защиты от прямых ударов молнии, а также присоединены с шагом не более 60 м к токоотводам от молниеприемников. Наружные металлические установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (установки класса В-Iг), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом: · корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть защищены молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении; · корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные емкости объемом менее 10 м3независимо от толщины металла крыши достаточно присоединить к заземлителям. Наружные установки класса В-Iг с емкостями из железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии устройством отдельно стоящих молниеотводов или наложением молниеприемной сетки, присоединенной к заземлителю. Защита подземных железобетонных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов от прямых ударов молнии производится отдельно стоящими молниеотводами. При этом защите подлежит вся площадь резервуарного парка, а также площадь, прилегающая к парку на расстоянии 40 м от стенок крайних резервуаров, независимо от наличия обваловки. По вертикали защитная зона принимается равной высоте газоотводных (дыхательных) труб плюс 5 м. Наружные установки со сжиженными газами, а также установки с взрывоопасными газами при общем объеме парка резервуаров более 100000 м3 должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими молниеотводами, а корпуса металлических установок должны быть присоединены к заземлителям. К этим же заземлителям могут быть присоединены токопроводы отдельно стоящих молниеотводов. Если на наружных установках или емкостях класса В-Iг имеются газоотводные или дыхательные трубы, то они и пространство над ними должны быть защищены установкой молниеприемников непосредственно на таких трубах. Для наружных установок заземлители от прямых ударов молнии должны иметь сопротивление не более 50 Ом на каждый токопровод и к ним должны быть присоединены молниеотводы, металлические корпуса и другие металлические конструкции установок. Присоединение к заземлителям должно осуществляться не более чем через 25 м по периметру основания установки. При этом число присоединений должно быть не менее двух. В качестве основных заземлителей защиты от прямых ударов молнии заглубленных в землю емкостей разрешается использовать магниевые протекторы, применяемые для защиты от коррозии, при следующих условиях: · стальной стержень, заделанный в протектор при его отливке, и присоединяемый к нему проводник токопровода должны иметь диаметр не менее 6 мм, а при высокой агрессивности грунтов — не менее 8 мм, и быть оцинкованным; · соединение проводника токопровода и стержня протектора должно быть выполнено сваркой внахлест на длине, равной не менее 6 диаметрам проводника; · сопротивление растеканию заземлителя должно быть не более 50 Ом. Защита от электростатической индукции обеспечивается присоединением всего оборудования и аппаратов, находящихся в зданиях, сооружениях и установках, к защитному заземлению электрооборудования. Наружные установки должны быть защищены от электростатической индукции путем наложения стальной сетки на крышу емкости и прокладки токоотводов по стенкам не более чем через 25 м по контуру. Токопроводы должны быть присоединены к заземлителю с общей величиной сопротивления растеканию тока промышленной частоты не более 10 Ом. Указанные сетка, токоотводы и заземлители могут служить одновременно и для защиты от прямых ударов молнии. Плавающие крыши независимо от материала и корпусов установок для защиты от электростатической индукции должны быть соединены металлическими перемычками с токоотводами или с металлическим корпусом установки не менее чем в двух точках. Защита от электромагнитной индукции выполняется в виде устройства через каждые 25—30 м металлических перемычек между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами, расположенными друг от друга на расстоянии 10 см и менее. Установки перемычек в местах соединений (стыки, ответвления) металлических трубопроводов или других протяженных конструкций не требуется. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям их необходимо при вводе в здание или сооружение присоединить к любому заземлителю. Для защиты от заноса высоких потенциалов внешние металлические конструкции и коммуникации необходимо: · на вводе в защищаемое здание или сооружение присоединить к заземлителю с сопротивлением не более 10 Ом; · такое присоединение допускается осуществлять к заземлителю защиты от прямых ударов молнии; на ближайшей к сооружению опоре присоединить к заземлителю с сопротивлением не более 10 Ом; · вдоль трассы эстакады через каждые 250—300 м присоединять к заземлителям с импульсным сопротивлением не более 50 Ом. Ввод в здание электросетей напряжением до 1000 В, сетей телефона, радио, сигнализации и т.п. должен осуществляться только кабелем или подземной кабельной вставкой длиной не менее 50 м. Металлические броня и оболочка кабелей должны быть присоединены у ввода в сооружение к защитному заземлению электрооборудования здания. В месте перехода воздушной линии в кабель металлическая броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов линии должны быть присоединены к специальному заземлителю с сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом. Кроме того, в месте перехода между жилами кабеля и его металлической оболочкой должна предусматриваться установка закрытого воздушного искрового промежутка с межэлектродным расстоянием 2—3 мм или низковольтного вентильного разрядника, например РВН-0,5. Штыри изоляторов воздушной линии на ближайшей опоре к месту перехода линии в кабель должны быть присоединены к заземлителю с сопротивлением растеканию не более 20 Ом. Вводы линий напряжением свыше 1000 В должны выполняться в соответствии с ПУЭ. Молниезащита III категории Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны иметь защиту от прямых ударов молнии. При этом в отличие от требований к защите от прямых ударов молнии зданий и сооружений, отнесенных ко II категории: · молниеприемная сетка должна иметь ячейки площадью не более 150 м2(например 12 x 12 или 6 x 24 м); · величина импульсного сопротивления каждого заземлителя от прямых ударов молнии должна быть не более 20 Ом; в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше во всех случаях допускается сопротивление каждого заземлителя принимать не более 40 Ом. Наружные металлические установки или отдельные емкости, содержащие горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45°С (установки класса П-III), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом: · корпуса установок для емкостей при толщине металла крышки менее 4 мм должны быть защищены молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении; · при толщине металла крышки 4 мм и более корпуса установок или емкостей должны быть заземлены; · корпуса емкостью менее 10 м3 независимо от толщины металла крышки должны быть заземлены. Установки с корпусами из железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими или установленными на них молниеотводами или путем наложения молниеприемной сетки с присоединением ее к заземлителю. Пространство над газоотводными и дыхательными трубами может не входить в зону защиты молниеприемников. Заземлители для таких установок должны иметь импульсное сопротивление не более 50 Ом. Установки с корпусами из железобетона или синтетических материалов и плавающие крышки должны также иметь защиту от электростатической индукции путем наложения стальной сетки на крышу емкостей и прокладки токоотводов по стенам емкостей не более чем через 25 м. Неметаллические вертикальные вытяжные трубы промышленных предприятий и котельных, водонапорные башни, пожарные вышки высотой 15 м и более следует защищать от прямых ударов молнии молниеотводами, установленными на них. Для труб высотой до 50 м достаточно установить один молниеприемник и один наружный токоотвод. Трубы высотой более 50 м должны быть обеспечены не менее чем двумя молниеприемниками, расположенными симметрично по трубе, и двумя наружными токоотводами. Высота молниеприемников для труб до 100 м должна определяться расчетом зоны защиты. Для труб высотой 100 м и более по периметру верхнего торца следует уложить стальное кольцо сечением не менее 100 мм2, к которому должно быть приварено не менее двух токоотводов. Такие же кольца должны быть проложены не реже чем через каждые 12 м по высоте трубы и присоединены сваркой к токоотводам в местах пересечения. Защита от заноса высоких потенциалов по внешним наземным металлическим коммуникациям осуществляется путем заземления на вводе в защищаемое здание и присоединения к заземлителю с сопротивлением растеканию 20 Ом, а также первой опоры. Защита от заноса высоких потенциалов по ВЛ до 1000 В осуществляется по рекомендациям ПУЭ. Расчет и построение зон защиты молниеотводов Каждый молниеотвод образует вокруг себя строго определенное пространство, вероятность попадания в которое молнии практически равна нулю. Это пространство обычно называют зоной защиты. Теоретически вероятность поражения объектов, расположенных в пределах зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов, все же составляет около 1%. В зависимости от типа, количества и взаимного расположения молниеотводов зоны защиты могут иметь самые разнообразные геометрические формы. В значительной степени зоны защиты определяются отношением H/h, где H — высота ориентировки молнии (расстояние до земли от грозового разряда в начальной стадии его, при котором происходит ориентировка молнии на молниеотвод); h — высота молниеотвода. В современной практике существует два различных метода расчета и построения зон защиты. Различие заключается, в частности, в определении параметров защитных зон двойных и многократных молниеотводов. В данной главе приводится метод расчета и построения защитных зон, предложенный энергетическим институтом имени Г. М. Кржижановского, как более простой. Зона защиты стержневых молниеотводов Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода (рис. 16 и 17) представляет собой в вертикальном сечении конус с образующей в виде ломаной линии. Построение зоны защиты для молниеотвода высотой h≤60 м (рис. 16) производится следующим образом. От основания молниеотвода в противоположные стороны откладываются два отрезка СА’ и СВ’, равные 0,75h, концы полученных точек А’ и В’ соединяют с вершиной О молниеотвода. Далее на молниеотводе на высоте 0,8h находится точка О’, которая соединяется прямой линией с концами  Рис.9. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 60 м  Рис. 10. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой более 60 м отрезков СВ и СА, равных 1,5h. Ломаная BDO и является образующей зоны защиты для определения величины радиуса защиты rx, м, на любой высоте hx зоны защиты используют формулы:  Решая приведенные выше формулы относительно h, можно при известных (заданных) значениях rx и hxполучить величину оптимальной высоты молниеотвода:  Для молниеотводов высотой более 60 м и до 100 м включительно зона защиты определяется исходя из лимитированной величины основания конуса на уровне земли r = 90 м (рис. 25). При этом радиус защиты на высоте hxопределяется из соотношений:  Зона защиты двойного стержневого молниеотвода Зона защиты двойного стержневого молниеотвода (при расположении двух одинаковых молниеприемников на одном уровне и на определенном расстоянии друг от друга) показана на рис. 18а. Определение очертаний торцевых частей зоны выполняется по расчетным формулам, используемым для построения зоны защиты одиночного молниеотвода. Расчет предусматривает следующие обязательные условия: высота молниеотвода не должна превышать 60 м, молниеотвод рассматривается как двойной только при соотношении L/h ≤ 5.  Рис. 11. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода: а — при расположении молниеприемников на одном уровне; б — при расположении молниеприемников на разных уровнях Верхняя граница зоны защиты представляет собой дугу окружности радиуса R, соединяющую вершины молниеотводов и точку, расположенную на перпендикуляре, идущем из середины расстояния между молниеотводами на высоте h0. Величина h0, в метрах, вычисляется по эмпирической формуле: Радиус окружности R, дуга которой описывает верхнюю границу зоны, соответственно определяется из выражения: В тех случаях, когда величины h0 и L известны, оптимальную высоту молниеотводов, находят по формуле: При этом в вышеприведенной формуле значение h0соответствует значению, вычисленному исходя из необходимой (требуемой) ширины зоны защиты, величина которой определяется высотой защищаемого сооружения и его размерами в плоскости, перпендикулярной оси молниеотводов. Ширина зоны защиты bx, м, на уровне hx вычисляется по формулам:  Решая приведенные выше выражения относительно h0, получаем соответственно:  Зона защиты двойного стержневого молниеотвода (при расположении молниеприемников на разных уровнях) показана на рис. 18б. Принцип построения зоны защиты данного типа молниеотвода сводится к следующему: вначале строится зона защиты молниеотвода большей высоты и торцевая часть зоны защиты второго молниеотвода. Далее от вершины молниеотвода меньшей высоты проводится горизонтальная линия до пересечения с образующей зоны защиты молниеотвода большей высоты. Полученная точка пересечения условно принимается за вершину фиктивного молниеотвода, высота которого соответствует высоте меньшего молниеотвода. Дальнейший ход расчета и построения зоны защиты аналогичен описанному выше для двух молниеотводов одинаковой высоты. Для определения внешних границ зоны защиты многократных молниеотводов используются те же приемы, что и для одиночного или двойного стержневых молниеотводов. При этом для расчета и построения внешних очертаний зоны молниеотводы берут попарно в определенной последовательности (например, для четырехкратного молниеотвода: 1—2, 2—3, 3—4, 4—1). При применении четырехкратного и более стержневого молниеотвода необходимо выполнение дополнительных условий, а именно: · для зданий и сооружений I и II категорий следует принимать h0 ≥hx для попарно взятых молниеотводов по диагоналям многоугольника, образованного единичными мниеотводами; · для зданий и сооружений III категории допускается D≤5ha (D — длина диагонали многоугольника, составленного единичными молниеотводами). Для молниеотводов высотой более 30 м величина D должна быть уменьшена путем введения коэффициента p = √5,5 h . 5.3. Зона защиты тросовых молниеотводов Конфигурация зоны защиты одиночного тросового молниеотвода показана на рис. 19. Расчет параметров зоны, м, производится по формулам:   Рис. 12. Зона защиты тросового молниеотвода: 1 — положение троса в точке закрепления; 2 — положение троса в середине пролета (с учетом стрелы провеса)  При этом полная ширина зоны защиты (по аналогии со стержневыми молниеотводами именуемая радиусом защиты) при hx= 0 определяется из выражения: где hтр— высота троса (с учетом его стрелы провеса) над защищаемым объектом, м. При расчетах тросовых молниеприемников необходимо учитывать отклонение троса под воздействием ветрового напора. Параметры зоны защиты двойного тросового молниеотвода определяются так же, как в одиночном тросовом молниеотводе. Область зоны в любом сечении между двумя параллельными тросами ограничивается дугой окружности, проходящей через тросы и точку, расположенную между ними на расстоянии L/2 на высоте h0от поверхности земли. Величина h0, м, определяется по формуле: При разных высотах тросовых молниеотводов величина h0, м, вычисляется по формуле: где hтр— высота меньшего молниеотвода, м; Lф— расстояние между меньшим и фиктивным молниеотводами, м. Радиус дуги окружности, ограничивающий верхнюю часть зоны, равен: При известных значениях h0и L высота молниеотвода, м, может быть определена по формуле:  Рис. 12. Номограмма для определения радиуса защиты одиночного тросового молниеотвода  Рис.13. Номограмма для определения параметров зоны защиты двойного тросового молниеотвода Тросовый молниеотвод может рассматриваться как двойной только при условии, если отношение (L/h)≤4. 4. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции линий электропередачи? Защита ВЛ осуществляется тросовым молниеотводом, который для отвода разрядов молнии в землю присоединяется к заземляющему устройству, называемому заземлителем. Заземлитель выполняется из стальной трубы, прутка, уголка, вбиваемого прямо в землю на определённую глубину, зависящую от сопротивления земли. Защита зданий на открытых распределительных устройствах подстанции. Данный тип защиты осуществляется благодаря заземлению специальной сетки, железобетонных несущих конструкций или металлических покрытий кровли. В случае отсутствия металлического покрытия на крышах зданий устанавливается стержневой молниеотвод. 5. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции контактной сети? Для защиты изоляции контактной сети и оборудования электроподвижного состава от атмосферных перенапряжений служат роговые разрядники, для защиты от токов КЗ – быстродействующий выключатель. На контактной сети постоянного тока через 1 - 1,5 км устанавливают роговые разрядники с двумя искровыми промежутками по 5 мм (рис. 115). Один из крайних рогов проводом присоединяют к контактной сети, другой к рельсу или заземленным на рельс металлическим конструкциям. В момент возникновения перенапряжения в контактной сети искровые промежутки перекрываются и ток разряда отводится в рельсы. Рога растягивают, возникающую при этом дугу и она гаснет. Наличие двух искровых промежутков снижает число ложных срабатываний разрядников.

Рис.1. Роговый разрядник: 1 – держатель провода опорного изолятора; 2 – провод к контактной подвеске; 3 – провод к общей линии заземления; 4 – изолятор;5 – дугогасительный рог. 6. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции оборудования подстанций? Электрическое оборудование подстанций (ПС) от прямых ударов молнии защищается при помощи вертикальных и горизонтальных стержневых молниеотводов. Вертикальный стержневой молниеотвод – это высокая специальная опора, вдоль которой проложен стальной провод, соединённый с заземлителем. Горизонтальный молниеотвод – это отдельный провод, который располагается над фазными проводами. Высота расположения данного провода получается расчётным путём, чтобы повысить эффективную защитную зону, где происходит перехват молнии и отвод в землю. При большой площади размещения ПС используется целый защитный комплекс, состоящий из 2-ух, 4-х вертикальных молниеотводов. При этом значительно повышается общая эффективность защиты от разрядов молнии. 7.Назовите основные материалы, применяемые в энергетике и электротехнике. Основные типы материалов, применяемых в энергетике и электротехнике, композиционные материалы. Основные материалы, которые используются в энергетике, можно разделить на несколько классов - это проводниковые материалы, магнитные материалы, диэлектрические материалы. Общим для них является то, что они эксплуатируются в условиях действия напряжения, а значит и электрического поля. В них протекают электрические токи, выделяется тепловая энергия, происходят потери электрической энергии, происходит нагревание материалов. Более специфичны магнитные материалы, в них запасается магнитная энергия, в них также происходят ее потери, выделяется тепло при работе в переменном электрическом поле. Здесь также следует выделить целый громадный класс материалов не по признаку их функционирования, а по составу. Это композиционные материалы. Композиционные материалы - материалы, состоящие из нескольких компонент, выполняющих разные функции, причем между компонентами существуют границы раздела. Примеры композиционных материалов - стеклопластик (стержни и трубы), стеклотекстолит листовой, материалы для контактов (смеси электропроводного и тугоплавкого металлов). Сочетание двух или более материалов позволяет использовать сильные стороны каждого из материалов. При этом свойства композита, далеко не всегда являются промежуточными между свойствами компонентов. В ряде случаев улучшаются характеристики, либо появляется материал с принципиально новыми характеристиками. Рассмотрим, например стеклопластик. Он состоит из волокон стекловолокна, пропитанных полимером, обычно эпоксидным полимером. Основное достоинство этого материала - высокая механическая прочность. Прочность эпоксидного компаунда недостаточно велика, этот материал достаточно хрупок. Прочность стеклянного волокна - значительна, но у него хрупкость также значительна. После пропитки волокон и последующей полимеризации прочность стеклопластикового стержня на разрыв не уступает прочности волокон, тогда как хрупкость у стержней в принципе отсутствует. Основными характеристиками материалов являются электропроводность или обратная величина - сопротивление, плотность, механическая прочность при различных нагрузках, теплоемкость, теплопроводность. Для диэлектрических материалов наиболее важны удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, электрическая прочность. Большинство этих терминов вам неизвестно, в процессе изучения настоящего курса вы с ними подробно познакомитесь. |